第39回「北船路野菜市」

▪︎大津の丸屋町商店街にある「大津百町館」前で、第39回「北船路野菜市」が開催されました。トマト、ミニトマト、ナス、万願寺とうがらし、伏見とうがらし、じゃがいも、玉ねぎ、かぼちゃ…、そしてスイカが、協力農家から出荷されていました。スイカやトマトは、百町館の井戸の水を使って冷やしています。涼しげですね〜。

▪︎大津の丸屋町商店街にある「大津百町館」前で、第39回「北船路野菜市」が開催されました。トマト、ミニトマト、ナス、万願寺とうがらし、伏見とうがらし、じゃがいも、玉ねぎ、かぼちゃ…、そしてスイカが、協力農家から出荷されていました。スイカやトマトは、百町館の井戸の水を使って冷やしています。涼しげですね〜。

▪︎この日は、野菜市の前後に別の仕事があり、ほとんど野菜市にはいることができませんでした。短い時間のあいだに、来月末に開催される第4回「北船路かかし祭」に関する文書のチェックをすませました。この「北船路かかし祭」は、研究会の2期生が、2012年から始めたものです。研究会がプロデュースした日本酒「北船路」も、「北船路」を醸造してくださっている平井商店の奥様が、第1回目の「北船路かかし祭」に参加されたことがきっかけとなっています。「琵琶湖の眺望できるこの北船路の棚田で日本酒の原料である酒米が栽培できたら」、「北船路という村の名前は、日本酒にぴったり」といった奥様の一言を農家に伝えたところ、「それじゃ、酒米を栽培してみよう!!」ということになったのです。

▪︎今年の第4回「北船路かかし祭」は、8月30日(日)です。

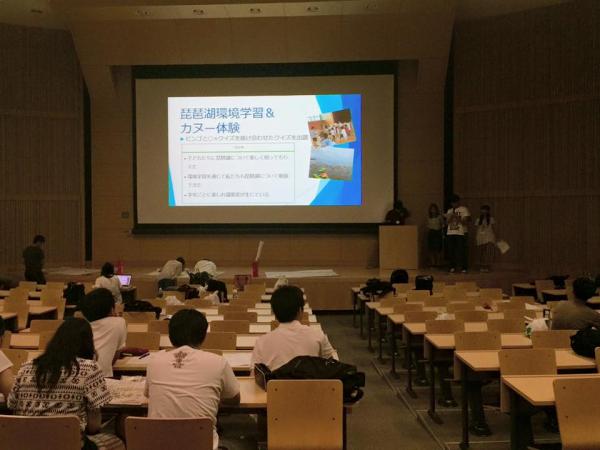

エンパワねっと報告会のリハーサル

▪︎明後日、日曜日の午前中、「大津エンパワねっとコース」・「地域エンパワねっとⅠ」の報告会が開催されます。今日は、そのリハーサルの日でした。報告会の当日、学生たちは、パワーポイントを使って口頭発表を行い、そのあとはポスター発表も行い、お世話になった地域の皆様から様々な意見やアドバイスをいただくことになっています。学生のチーム数は9チーム。着々と準備を進めてきて余裕綽々でリハーサルを終えるチームもあれば、まだポスターや口頭発表用の原稿ができていないチームもあります。なかなか大変な感じ…です。でも、この「修羅場」を乗り越えていくことで、学生たちは少しずつ成長していきます。各チームの最後の集中力、かなりあがっているように思います。最後まで、頑張り抜いてほしいものです。

脇田ゼミのコンパ

▪︎昨日の最後は、ゼミのコンパでした。最近は、コンパという言葉は「死語」かもしれません。今時の学生の皆さんは、「飲み会」といいますから。もともとは、明治時代に生まれた学生言葉らしく、company(英語)やcompagnie(フランス語)が語源だと聞いています。コンパという言葉は使われなくなっていますが、合同コンパ=合コンという言葉としてかろうじて生き残っている…という感じでしょうか。

▪︎そのようなことはともかく、昨日は大変忙しい日だったので、学生とのコンパは自分にとって癒しになりました。今回のコンパは、一応、「3年生を歓迎する」という趣旨で、4年生が企画してくれたものです。本当は5月頃にすればよかったのですが、日程調整がなかなか難しく、昨日になってしまいました。時期的に遅いのですが、企画した4年生の気持ちがあふれたコンパでした。それぞれのテーブルに4年生が分散して、会話を盛り上げるように頑張っているのがとても印象的でした。私は、仕事の関係でコンパの開始時間よりも30分ほど遅く到着しましたが、私が到着したときには、ずいぶん盛り上がっていました。

▪︎今年の8月末には、ゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」が主催する農村・都市交流イベント「第4回かかし祭」が開催されます。今回は、私たちと同じく、農業に取り組もうとしている社会人グループの皆さんのご協力もいただきながら開催することになっています。研究会としても、4年生と3年生の連携をさらに強めて、頑張って取り組んでもらいたいと思っています。

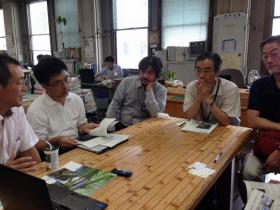

滋賀県庁で意見交換

▪︎今日は、一日、移動の日でした。移動の連続でしたが、充実した一日だったように思います。午前中、大津市役所で「市長と都市計画審議会との懇談会」が開催されました。都市計画審議会の審議会会長や、大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会部会長のお二人と一緒に、市役所で越直美市長と懇談をしてきました。私は大津市の都市計画審議会の委員で、同時に大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会の部会長職代理者という仕事をしているためです。市長との懇談は、30分の予定が1時間に延びました。大津市の将来像に関して有意義なお話しができたと思います。市長との懇談を終えたあとは、市役所内で、都市計画課の皆さんと一緒に、来月開催される都市計画マスタープラン案策定専門部会の打ち合わせを行いました。

▪︎午後は、滋賀県庁に移動しました。まずは、今年の夏に行う社会調査実習に関連してご挨拶をするために、農林水産部農村振興課を訪問しました。社会調査実習では、東近江市で取り組まれている「魚のゆりかご水田」事業に関してひとつの農村で聞き取り調査を行いますが、同時に、農村振興課の職員の方には、「魚のゆりかご水田」を推進する滋賀県の政策に関してお話しを伺わせていただくことになっています。農村振興課のあとは、琵琶湖環境部の琵琶湖政策課に移動。琵琶湖政策課のヨシ帯保全に関する会議に関して簡単な相談。そして、三番目には琵琶湖環境部の森林政策課を訪問しました。私が参加している総合地球環境学研究所(大学共同利用機関法人・人間文化研究機構)の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関連して、意見交換を行うためです。私が森林政策課に伺ったときには、すでにプロジェクトリーダーの奥田さんや、研究員の浅野さん、そしてプロジェクトメンバーである京都大学の大手さんがすでに到着されていました。また、自然環境保全課の職員の方たちも集まっていました。意見交換は、1時間半におよびましたが、プロジェクトの趣旨をご理解いただくとともに、連携関係を模索していくことにもなりました。ありがたいことです。

▪︎滋賀県庁のあとは、深草キャンパスに移動。「2015年度前期「5長推進会議」集中審議 部局ヒアリング」が行われたからです。「5長」とは、龍谷大学の「第5期長期計画」のことです。この長期計画を推進するのが「推進会議」。大学の理事の皆さんから構成されています。今日は、その理事の皆さんから、「第5期長期計画」の後半期(第2期中期計画)の研究部の検討課題について、いろいろヒアリングを受けました。30分という短い時間でしたが、研究部の考え方について、理事の皆さんにご理解いただけたかなと思います。と、同時に、さらなる課題も見えてきました。ヒアリングのあとは、部課長の皆さんと、ヒアリングのさいの内容に関して意見交換をしました。そして、昨日の最後の移動です。こんどは、瀬田に移動になります。最後の仕事は、ゼミ生との「飲み会」=コンパです。今日一日の最後の仕事を楽しみます。

60,000アクセス感謝!

▪︎いつものアクセス数に関する報告です。今年の5月19日に、アクセスカウンターが55,000を超えました。その64日後、さきほど60,000に到達しました。アクセスカウンターは、2012年の9月5日に設置しましたが、それ以降、5,000刻みでいうと、以下のようにアクセス数が増えてきました。5,000ごとに、かかった日数=期間は縮まる傾向にあり、1日ごとの平均アクセス数も伸びてきていましたが、最近は、少し減少傾向です。4月から大学の仕事が忙しくなり、地域連携やまちづくり・地域づくりに関する記事が減っています。そのことが原因なのかもしれない…と思っています。

2012/9/5:アクセスカウンター設置。

2013/2/21 :5,000アクセス:期間169日: 30アクセス/日

2013/6/29 :10,000アクセス。期間128日: 39アクセス/日

2013/10/30 :15,000アクセス。期間123日: 40アクセス/日

2014/2/6 :20,000アクセス。期間99 日:51アクセス/日

2014/5/6 : 25,000アクセス。期間89日: 56アクセス/日

2014/8/5 :30,000アクセス。期間91日: 55アクセス/日

2014/10/21: 35,000アクセス。期間77日: 65アクセス/日

2014/12/8 :40,000アクセス。期間48日: 104アクセス/日

2015/1/27 :45,000アクセス。期間50日: 100アクセス/日

2015/3/25 :50,000アクセス。期間56日: 90アクセス/日

2015/5/19 :55,000アクセス。期間55日: 91アクセス/日

2015/7/22 : 60,000アクセス。期間64日: 78アクセス/日

▪︎あいかわらず、代わりばえがしない、何の役にもたたない、私の日常の記録に関する駄文ばかりですが、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

BON DANCE RYUKOKU 2015

▪︎昨日は、夕方から、瀬田キャンパスを会場に「BON DANCE RYUKOKU 2015」が開催されました。残念ながら、私は個人的な用事があり、夕方まで瀬田キャンパスにいることができませんでした。京都新聞の報道によれば、「ノリのいい歌謡曲を盆踊り風にアレンジした振付で踊る納涼祭」なのだそうです。荻野目洋子の「ダンシングヒーロー」やAKB48の「恋するフォーチュンクッキー」が原曲のようです。学友会中央執行委員会副委員長Tさんがリーダーとして中心になって企画されました。Tさんは、社会学部の学生で、「大津エンパワねっと」も履修した方です。

▪︎昨日は、夕方から、瀬田キャンパスを会場に「BON DANCE RYUKOKU 2015」が開催されました。残念ながら、私は個人的な用事があり、夕方まで瀬田キャンパスにいることができませんでした。京都新聞の報道によれば、「ノリのいい歌謡曲を盆踊り風にアレンジした振付で踊る納涼祭」なのだそうです。荻野目洋子の「ダンシングヒーロー」やAKB48の「恋するフォーチュンクッキー」が原曲のようです。学友会中央執行委員会副委員長Tさんがリーダーとして中心になって企画されました。Tさんは、社会学部の学生で、「大津エンパワねっと」も履修した方です。

▪︎facebookに宗教部がアップした動画が公開されているので、リンクを貼り付けておきます。写真は、昼間、準備が完了した段階のものです。

————–

【BON DANCE RYUKOKU MOVIE Part 1】オープニングは宗教局による歓喜会(かんぎえ)の法要でした。

Posted by 龍谷大学宗教部 on 2015年7月20日

【BON DANCE RYUKOKU MOVIE Part 2】ダンシングヒーロー。レッツ ダンシング!

Posted by 龍谷大学宗教部 on 2015年7月20日

—————

瀬田キャンパスに「カフェ」(3)

▪︎龍谷大学瀬田キャンパスで建設中のカフェ、お店の名前がやっとわかりました。「シアトルズベストコーヒー」でした。深草キャンパスのカフェは「スターバックス」。ということは、両方とも、いわゆる「シアトル系コーヒー」ということになります。「シアトル系コーヒー」の特徴は、深い焙煎の豆をつかったところにあります。もともと、アメリカのコーヒーは、浅く焙煎したタイプのものが主流でしたが、1970年代コーヒーの新しい動きが始まります。それが、第二波、「セカンドウエィブ」といわれる動きです。

▪︎龍谷大学瀬田キャンパスで建設中のカフェ、お店の名前がやっとわかりました。「シアトルズベストコーヒー」でした。深草キャンパスのカフェは「スターバックス」。ということは、両方とも、いわゆる「シアトル系コーヒー」ということになります。「シアトル系コーヒー」の特徴は、深い焙煎の豆をつかったところにあります。もともと、アメリカのコーヒーは、浅く焙煎したタイプのものが主流でしたが、1970年代コーヒーの新しい動きが始まります。それが、第二波、「セカンドウエィブ」といわれる動きです。

▪︎では、「ファーストウエィブ」はないつころなのかといえば、19世紀になるのだそうです。アメリカにおいて、19世紀後半に、コーヒーの大量生産ができるようになりました。そして、普通の人たちでもコーヒーを飲むようになりました。そのばあい、浅煎りの、いわゆるアメリカンコーヒーといわれるものが大量に生産され消費されるようになったのでした。

▪︎龍大にカフェができるという話しを東京の友人にしたところ、「龍谷大学は、やはりサードウエィブでしょう!」といわれました。最初、「サードウエィブ」と聞いても、なんのことだかよくわかりませんでした。といいますか、「ファースト」も「セカンド」もわかっていませんでした。「サードウエィブ」のコーヒーは、1990年代後半から始まった動きなのだそうです。消費者がコーヒーの生産地への配慮や価値などにこだわり始めました。どこの国の農園で生産されたコーヒー豆が、どのようにな流通経路で目の前に届いているのか(トレーサビリティ)、由緒のはっきりした豆を一杯ずつ丁寧にいれてコーヒーをつくるのです。品質が問われるのだそうです。この一杯ずつというのは、これまでの日本の喫茶店でもそうでしたよね。茶道ではなく「コーヒー道」という言葉もありました。日本人も、丁寧に入れたコーヒーが好きですよね。このように「サードウエィブコーヒー」は、高い品質が特徴かと思います。まるで高級ワインのようだ…ともいわれます。日本では、東京に、「サードウエィブ」になって登場した「プルーボトル」というチェーン店が上陸しています。

▪︎コーヒーの世界は深いですね。私は、にわかに勉強しているだけで、ぜんぜんわかっていません。といいますか、おそらくは、シアトル系コーヒーでも満足するのではないかと思います。もっとも、生産地への配慮…という点では、「サードウエィブ」のコーヒーのことが気になります。大事にことを忘れていました。このカフェ、9月18日にグランドオープンするのだそうです。

ジャッカルのメッセージ

▪︎今日は、全国的には祭日なのですが、龍谷大学は「授業実施日」です。私はといえば、1限は「社会調査実習」、2限は「社会学演習ⅠA」(3年生のゼミ)でした。学生に直接関係しない事務部門は、もちろんお休みです。ですから、私が部長をつとめる研究部も、本日は休業です。ということで、毎週、午後いっぱいかけて行う執行部会議も今日はありません(そのはずだけど…)。一方、社会学部教務課は、2名の職員の方が出勤して学生の対応をされています。

▪︎今日は、全国的には祭日なのですが、龍谷大学は「授業実施日」です。私はといえば、1限は「社会調査実習」、2限は「社会学演習ⅠA」(3年生のゼミ)でした。学生に直接関係しない事務部門は、もちろんお休みです。ですから、私が部長をつとめる研究部も、本日は休業です。ということで、毎週、午後いっぱいかけて行う執行部会議も今日はありません(そのはずだけど…)。一方、社会学部教務課は、2名の職員の方が出勤して学生の対応をされています。

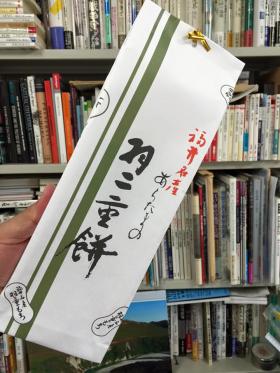

▪︎そんなちょっとブルーマンデー的な気分になる「授業実施日」なのですが、研究室にいくと、扉のノブになにか袋がかかっていました。中をみると、写真のような羽二重餅が入っており、名刺がついていました。医療品卸売業の企業の名前の入った名刺です。そこには、2012年春に卒業した脇田ゼミ7期生の吉田亘輝くんの名前がありました。名刺には、「近くまで来ました!! ジャッカルでございいます。よろしければ食べて下さい」というメッセージが添えてありました。吉田くんは、学生時代、どいうわけは仲間から「ジャッカル」と呼ばれていました。吉田くんが勤めている企業は金沢市に本社があり、彼自身は、現在、敦賀市店に勤務しています。ということで、福井の名産である羽二重餅をお土産にもってきてくれたのでしょう。ありがとう、吉田くん。実際に会えなかったのは残念ですが、こんどはあって呑みましょう。ちなみに、吉田くんの卒業論文は、「グリーンツーリズムを通したムラ・マチ交流-三方よし!!近江日野田舎体験推進協議会を事例に-」でした。教育旅行で地域おこしを進める地域の事例研究でした。

美しい夕焼け

▪︎昨日は、老母宅に世話にでかける日でした。いつものように、大阪梅田の三番街にある「インデアンカレー三番街店」にいき、これまたいつものように「ルーダブル&卵」をいただいた上で、さらにいつものように老母の世話をして帰宅しました。それだけの一日でした。土曜日からは、西宮で一人で暮らしている長女も帰省していたのですが、土曜日は、総合地球環境学研究所の研究会議があり、日曜日は老母の世話がありと、あまりいろいろ話しをすることもできませんでした。まあ、仕方がありませんね。

▪︎そんな日常生活とはほとんど関係ないのですが、写真は、老母宅での世話を終え自宅最寄駅に帰ってきたときに撮ったものです。非常に美しい夕焼けでした。