「夏原グラント」選定結果

▪︎ゼミの学生有志で取り組んでいる「北船路米づくり研究会」の活動に対して、平和堂財団主催環境保全活動助成事業「夏原グラント」から助成をいただけることになりました。先日、研究会の代表の学生に選考結果が届いたようです。1次選考を経て、2次選考に進みました。2次選考対象団体数は25団体、そのなかから17団体が選ばれました。「北船路米づくり研究会」の「低農薬・無農薬野菜と環境こだわり米による地産地消の仕組みづくり」も、この17団体のなかに入っています。助成申請額よりも、少し減額になりましたが、基本的にはいただいた助成が活動を継続できるのではないかと思います。私自身は、過去のエントリーにも書きましたように、この「夏原グラント」の審査員をしています。もちろんのことですが、自分自身が関係者である研究会の活動の審査からは外れました。公開審査会の場では、学生たちの力では返答できないような厳しい質問もいただきました。なんとか審査を突破することができたようです。これで活動資金が一定確保できたわけですから、早急に、今年度の事業計画を再度確定させる作業に入ってほしいと思います。

▪︎「北船路米づくり研究会」の活動は、今年度で6年目に入ります。学生主体の地域連携型プロジェクトは、継続性という点で、なかなか厳しいところがあります。地域社会や専門家からは、学生団体の活動は継続性がないとの指摘をしばしば受けます。「米研」については、先輩から後輩へ、先輩から後輩へと引き継ぎながら、なんとかここまでやってきました。卒業した先輩たちによる蓄積を、無にしないように現役の学生諸君には頑張ってほしいと思います。2015年度、新3年生は19名。4年生の9名から一気に10名増えました。なぜ、増えたのか…そのあたりの理由は、私にはわかりませんが、「米研」の伝統が3年生にきちんと引き継がれるように、4年生はしっかり指導してほしいと思います。

近鉄の九条駅

▪︎私自身の原体験としての鉄道は、阪急電車です。阪急マルーンと呼ばれる電車の色と、木目調の車内、深いグリーンの椅子。記憶にしっかり残っています(もっとも、幼い私には、阪急電車の渋さがわかりませんでした)。3歳の当時は、神戸の御影の山裾にある公団住宅に住んでいましたから、最寄駅は阪急御影駅になります。もっとも、結婚してからは奈良に住んでいるので、阪急とは縁遠くなりました。現在、通勤には、京都までは近鉄を使っています。日常生活で、電車といえば、阪急よりも近鉄ということになります。

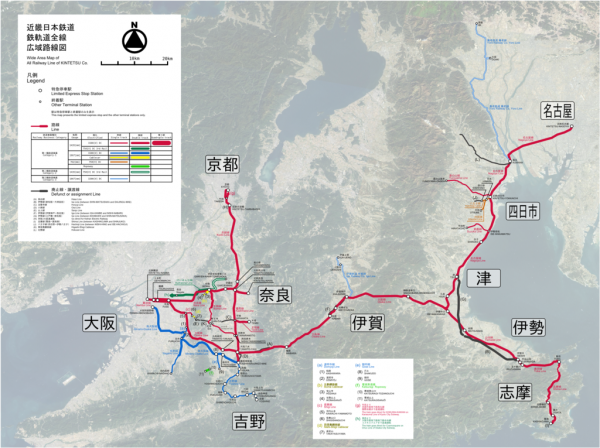

▪︎近鉄、正式名称は「近畿日本鉄道」です。「日本近畿鉄道」ではありません。なぜなんでしょうね…。まあ、それはともかく、近鉄の特徴は、全国の鉄道会社のなかで、JRを除けば、日本で最長の路線網をもつというところです。主要な駅でいえば、名古屋、京都、奈良、大阪難波、大阪阿倍野…、しかも、他の鉄道と相互乗り入れしていますので、1枚の切符でかなり遠くまでいけるはずです。たとえば、名古屋から大和八木、大阪難波を経由して、阪神の路線に入ると神戸三宮までいくことができます。さらに、降りたホームから山陽電鉄に乗り換えれば、姫路の方にまで行くことができます。

▪︎これだけ広いと駅名が面白いことになります。facebookで鉄道マニアに方に教えていただきました。大阪難波と尼崎とのあいだに「九条駅」があります。その隣は「西九条駅」です。近鉄と連絡している大阪の地下鉄駅に「九条駅」があります。近鉄の竹田駅からは京都の地下鉄と相互乗り入れしていますが、ここには「九条駅」があります。近鉄橿原線にも「九条駅」があります。「九条駅」だけで4つ、「西九条駅」もあわせると5つになります。素朴な鉄道好きの私は鉄道に関する知識に乏しく、本物の鉄道マニアに方たちからは、いろいろ教わるところがあります。このこと以外にも、「松ヶ崎駅」についても教えていただきました。関西人からすれば、特に京都の方であれば、「松ヶ崎駅」といえば京都の地下鉄の駅ということになります。しかし、三重県の松坂市内には、「松ヶ崎駅」が最初から、京都の地下鉄ができる前からあるのです。ですから、京都の地下鉄の方は、正式には「烏丸 松ヶ崎駅」になっています。なるほど〜!!…と、思わず唸ってしまいました。

▪︎個人的に近鉄が面白いなと思うところは、「盲腸」のような短い支線がけっこうあるということです。信貴線、けいはんな線、道明寺線、長野線、御所線、天理線、田原本線、鈴鹿線、湯の山線。それに生駒ケーブル、西信貴ケーブルもあります。さらに、他社に運転移管された養老線、伊賀線、内部・八王子線、他社に譲渡された北勢線…。おそらくはご理解いただけないと思いますが、こういった「盲腸」のような支線にも、全部乗ってみたいな…と素朴に思うのです。プチ「乗り鉄」ですから…。

(wikimedia commons より)

六角精児の呑み鉄本線・日本旅 「のと鉄道を呑む!」

呑み鉄とは「鉄道」と「酒」をセットで楽しむ鉄道ファンのこと。土地の酒を目的として旅する人、車窓の景色を肴に呑む人…そのタイプはさまざま。番組では「鉄道」と「酒」という偏った視点で日本を再発見していく。

旅人は呑み鉄界のトップランナー、俳優の六角精児。下積み時代から時間を見つけては全国各地を`呑み鉄’してきた。

今回は石川県の能登地方を走る「JR七尾線」と「のと鉄道」 を旅する。日本酒好きにはたまらない、クチコなどの高級珍味や七尾湾の旬のカキを堪能。廃線跡をたどりながら、奥能登の終着駅を目指す。

▪︎テレビを視ることがあまりません。しかし、時々、面白そうな番組をやっています。これは、NHKのBSプレミアムの番組。facebookでの知り合いの方の投稿から知りました。初めてしりましたが、「呑み鉄」という鉄道ファンのジャンルがあるのですね。「酒」と「鉄道」。なんだか、私にぴったりです。番組に登場されるのは俳優の六角精児さん。六角さんが訪ねるのは能登半島のようです。いや、素晴らしい。これまでも、吉田類さんの「酒場放浪記」などの番組がありますが、「酒」と「鉄道」がセットというのが素晴らしいです。4月12日の午後10時50分~午後11時50分。

大学院のオリエンテーション

▪︎昨日、土曜日ですが、大学院社会学研究科の新入生オリエンテーションが開催されました。オリエンテーションは、研究科の執行部の5名の教員の皆さんが中心になって運営されましたが、私も、オリエンテーションの最初の部分だけ参加させていただきました。オリエンテーションでは、大学院での研究の進め方や学生生活のことなど、様々な指導が行われました。研究に関しては、研究倫理に関する指導をきちんと行っていく必要があります。オリエンテーションだけでなく、授業や演習、そして個別の指導のなかで、徹底していく必要があります。16時半からは、瀬田キャンパスのRECレストランで歓迎会が開催されました。学部から進学した新入生、中国からやってきた新入生、社会人入学をして若い方たちと一緒に研究り取り組む新入生、最近の大学院は非常に多様性があります。このような多様性を大切にしていきたいとも思います。

▪︎歓迎会のあとは、執行部で教務主任をされているTさんと一緒に呑むことにしました。同僚のTさんは、昨年1年間、ノルウェーのオスロ大学で研究院として研究に専念されていました。ということで、私も昨年の8月、夫婦でノルウェーに遊びに行かせていただきました。半年ちょっとぶりの再会です。T先生とは呑み友達なので、この日も帰国を祝って瀬田駅前で呑むことにしたのです。久しぶりの再会ということもあり、話しも盛り上がりました。気がつくと23時。23時 02分のJRの快速に乗らないと、奈良の自宅に戻る近鉄の最終やその一つ前の急行に乗ることができません。もちろん、02分には乗れず、次の32分でとりあえず京都にまでたどり着きました。近鉄はありません。仕方なく、JRの普通奈良行きに乗っての帰宅となりました…トホホです。奈良に到着したのは午前1時近く。ホームから階段をおりるときに、龍大の広告が目に入ってきました。

瀬田キャンパスの桜

▪︎本日は曇天。青空を背景にしていれば、もっと美しい満開の桜の写真が撮れたのですが…。まあ、「季節のもの」…のような感じです。今日は、午前中が「大津エンパワねっと」の打ち合わせ。それから「研究部」で資料の読み込み。これから、大学院生の指導です。

▪︎学部の方のことも少し説明させてください。今年のゼミは、3年生が19名、4年生が9名。大学院は修士課程が1名、特別留学生が1名、博士後期課程が2名。今年の4月から研究部長になったため授業担当コマ数を減らさねばならず、これまで担当してきた「地域社会論Ⅰ・Ⅱ」は不開講になります。ただし、「社会調査実習」や「大津エンパワねっと」は引き続き担当することになります。そのあたり、学科の教務委員の方と相談して、すっきりさせようと思います。

▪︎3年生のゼミですが、卒論を早めに書く体制を構築して、指導を進めていこうと思います。現在の就職活動の様子を勘案すると、かなり早めに調査にとりかかり、卒論を執筆していかねばなりません。3年生のあいだに、「土台」程度は執筆しておかねばなりません。

瀬田の入学式2015

▪︎昨日は、瀬田キャンパスで2015年度の入学式が、農学部、理工学部、社会学部の順番で挙行されました。新しく農学部が開設されたこともあるのでしょか、キャンパスのなかは、例年と比較してずいぶん賑やかに盛り上がっているように思いました。知り合いの農学部の方が、facebookを通して、農学部の入学式の様子を伝えておられました。滋賀県知事や大津市長、そして農水省の方たちも来賓としてお越しになっていたようです。私も農学部の開設の委員として少しだけお手伝いをしたので、他学部の入学式ではありますが、なにか安堵にも似たほっとした気持ちになります。

▪︎龍谷大学の入学式、今回で12回目になります。12という数字をみると、ずいぶん長く龍谷大学で働いているような気持ちにもなりますが、あっという間に過ぎ去ってしまったようにも思います。

▪︎龍谷大学の入学式は仏式の作法に則り執り行われます。ということで、基本的には例年通りのプログラムで進行していきましたが、入学式が始まる前に、こんなことがありました。宗教局の3年生の学生が、新入生の前で、浄土真宗の教え、「礼拝」のやり方やその意味について、ポイントをわかりやすく説明してくださいました。彼のおちついた声の響きには、何か力がありました。新入生の皆さんに、静かに耳を傾けさせるような力が、彼の声のなかにはあったように思いました。「おお、素敵だ!」と思いました。普段は、どのような学生さんなのか、私自身はまったく知りませんが、「場」を静かに包み込むような力が彼の声には潜んでいるように思いました。

▪︎学長と理事長の式辞のあと、来賓、教員の紹介、そして学歌斉唱で入学式は終わるのですが、私はすぐに深草キャンパスに移動しなければなりませんでしたか。学歌を歌わずに、またせておあいたタクシーで深草キャンパスに移動しました。

▪︎学長と理事長の式辞のあと、来賓、教員の紹介、そして学歌斉唱で入学式は終わるのですが、私はすぐに深草キャンパスに移動しなければなりませんでしたか。学歌を歌わずに、またせておあいたタクシーで深草キャンパスに移動しました。

▪︎1日は深草キャンパスで入学式が執り行われました。そして2日が瀬田キャンパスです。両日とも、入学式の後には、新しく着任された先生方の新任者研修が行われました。私は研究部長として、事務部長の Tさんと2人で説明を行いました。一昨日は、新しくできた農学部の先生方が中心に瀬田キャンパスの先生方を対象にしたものでしたが、昨日は深草と大宮キャンパスの先生方を対象にしたものでした。偉そうに研修などといっていますが、私自身も、昨日、研究部長の辞令をいたてだいたばかりでなわけで、ほとんどのところは事務部長のTさんが説明してくださいました。

▪︎研修の後は研究部に戻り、人事異動で研究部にやってこられた新しい課長Yさんも含めて、晩までミーティングを行いました。今、喫緊に進めなくてはいけない案件があり、文書や資料のチェックを行いながら、いろいろ議論をいたしました。議論といっても、私などは「新人」に近く、私にとっては研修のような側面があります。それに対して、Y課長は、人事異動でこられたばかり、それもまだ前の職場で引き継ぎの作業でお忙しいなかでもありますが、さすがに私などとは理解のスピードが違います。皆さん、優秀な方たちばかりで、すごいな〜…と感心しています。私も、一生懸命勉強をして、ついていかなければなりません。

柴静/『穹頂之下』 中国のPM2.5問題ドキュメンタリー【日本語字幕】

(画面右下の「字幕」アイコンをクリックすると、日本語字幕が出ます)

▪︎中国でものすごい注目をあびた「PM2.5問題を告発する」ドキュメンタリーです。中国国内で2月28日にネットにアップされましたが、3月7日に視聴が禁止されました。現在は、YouTubeで視ることができます。以下のブログ記事もあわせてご覧いただければよいかと思います。

「今森光彦 自然と暮らす切り紙の世界」

▪︎4月から始まった仕事で印鑑が4本必要になり、JR京都伊勢丹にある「ハン六」さんに注文をしました。昨日、店の方に届いたとの連絡が入り、今日の午前中に受け取りに行ってきました。

▪︎「ハン六」さんは10階。エレペーターで移動していると、途中7階で扉が開きました。ピンク色のパネルに「今森光彦」の名前が見えました。美術館「えき」KYOTOで、今森光彦さんの切り紙展覧会が開催されていました。今日がオープニングのようでした。「おっ!!」と思いました。というのも、今朝、自宅に送られてきたこの展覧会のチラシを、たまたま見ていたからです。そのときは、「あっ、今森さんは、また展覧会をされるのだなあ、精力的に活動されているなあ」と思っただけでしたが、エレベーターの扉が開いて、その展覧会が開催されている会場であったわけで、「これはご縁、今日、行かなければ」と、印鑑を受け取ったあと、急ぎ足で展覧会を楽しませていただきました。

▪︎記念に、トートバック、一筆箋、そしてオリジナルのフォルダーを購入しました。今森さんと初めてお会いしたのは、新進気鋭の昆虫写真家として社会的な注目をあび、そして様々な賞を受賞されはじめた頃だったかと思います。私が、滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備室に勤務しているときの頃です。最後にお会いしたのは、私が岩手県立大学に勤務しているときでした。もう15年ほどお会いしていないと思います。あいかわらずスリム。しかも、精力的に活動されています。写真やエッセイだけでなく、切り絵もされているとは知りませんでした。多才な方です。といいますか、ご自身のライフスタイルも含めてすべてをご自身の作品にされているように思いました。

▪︎展覧会を急ぎ足で楽しませていただき、大学へ向かいました。今日は、瀬田キャンパスの入学式です。入学式のあとは、深草キャンパスに移動して新任者研修を行わねばなりません。いろいろ慌ただしい年度始まりです。慌ただしいなか、今森さんから素敵な時間をいただきました。写真は、京都駅の大階段から撮った京都タワーです。面白い写真が撮れました。

駅のツバメ

▪︎自宅最寄の近鉄の駅から、ツバメの声が聞こえてきました。今年も、ツバメがやってきました。すでに巣をつくり始めています。地下道の出口の壁には、「お知らせ ツバメの巣があります 糞にご注意ください」の注意書きが貼ってあり、その上の方には、青いプラスチック板で糞が散らばらないようにしてあります。

▪︎自宅最寄の近鉄の駅から、ツバメの声が聞こえてきました。今年も、ツバメがやってきました。すでに巣をつくり始めています。地下道の出口の壁には、「お知らせ ツバメの巣があります 糞にご注意ください」の注意書きが貼ってあり、その上の方には、青いプラスチック板で糞が散らばらないようにしてあります。

▪︎日本野鳥の会による見解として、以前のエントリーに次のように書きました。

ツバメが減少した2大要因として、カラスによる影響と人による巣の撤去があげられていました。カラスは、ツバメの巣を襲い卵やヒナを餌にするようです。また、糞で汚れることを嫌う人がツバメが巣をつくろうとすると棒でつついて巣を落としてしまうのですね。たしかに糞については迷惑と考える人もいるのでしょうが、以前は、ツバメが巣をつくることを歓迎する人が多かったように思います。糞で汚れることはわかっていても、巣の下に新聞紙を敷くなどして糞を始末し、ツバメの親が雛を育て、雛が巣立つのを見守っていた人も多かったと思います。また、ツバメは幸せや豊かさを運んでくる縁起の良い鳥とも考えられていました。そのようなツバメと人間との関係が、ずいぶん希薄化してきているというのです。

▪︎その点、ツバメに優しい近鉄は素敵だと思います!!