川上 寿敏さんの来室

▪︎5月1日(金)の夕方、日本経済新聞社の記者・川上寿敏さんが研究室を訪問してくださいました。瀬田キャンパスにあるREC龍谷大学エンステンションセンターのラボに入っておられる「株式会社どこでも介護」の取材のために来学されました。この「株式会社どこでも介護」は、理学療法士、介護福祉士、看護師の皆さんがサポートすることで、ご自宅にこもりきりなりがちな高齢者や障害者の皆さんの「夢の旅」を実現することを目的とした会社です。詳しくは、こちらをご覧ください。いわゆる「ユニバーサルツーリズム」の会社ということになります。非常に興味深い活動をされているのですが、このような会社が同じキャンパスのなかで活動されているとは、まったく知りませんでした。これって、ちょっともったいない話しだと想いました。いろいろ、学内の連携が可能なはずなのに…。

▪︎5月1日(金)の夕方、日本経済新聞社の記者・川上寿敏さんが研究室を訪問してくださいました。瀬田キャンパスにあるREC龍谷大学エンステンションセンターのラボに入っておられる「株式会社どこでも介護」の取材のために来学されました。この「株式会社どこでも介護」は、理学療法士、介護福祉士、看護師の皆さんがサポートすることで、ご自宅にこもりきりなりがちな高齢者や障害者の皆さんの「夢の旅」を実現することを目的とした会社です。詳しくは、こちらをご覧ください。いわゆる「ユニバーサルツーリズム」の会社ということになります。非常に興味深い活動をされているのですが、このような会社が同じキャンパスのなかで活動されているとは、まったく知りませんでした。これって、ちょっともったいない話しだと想いました。いろいろ、学内の連携が可能なはずなのに…。

▪︎川上さんとは、研究室でいろんなお話しをさせていただきましたし、晩には、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でも、話しの続きをさせていただきました。大学と地域社会との連携事業について、いろいろ素敵なお話しを伺うことができました。良き出会い、良きお話し、ありがとうございました!この日、川上さんからいただいた情報を、龍大の地域連携に活かしてまいります。ちなみに、川上さんとは、函館のHさん、奈良のIさんとのつながりのなかで、これまでfacebook上で交流させていただいています。しかし、実歳にお会いするのはこの日が初めてでした。よく存じ上げているわけですが、「初めまして」なんです。でも「初めてではない」ような…、なんだか不思議な感じがしました。

「大津エンパワねっと」8期生の地域デビュー中央地区

▪︎5月1日(金)は、先週の瀬田東学区での「地域デビュー」に引き続いて、中央地区での「地域デビュー」になりました。9時に中央学区市民センターに集合して、まずは中央学区自治連合会の我孫子会長からお話しをいただき、その後は、地域の皆さんから「屋台形式」でお話しを伺いました。先週の瀬田東学区の「地域デビュー」に関するエントリーでもお伝えしましたが、団体ごとに机を並べて、地域の方たちにはそこにお座りいただき、学生たちがグループにわかれて机を順番に回ってお話しを伺う…というやり方です。この日は、学区自治連合会、学区社会福祉協議会、体育振興会/子ども育成連絡協議会、中心市街地活性化協議会、大津の町家を考える会、大津市役所都市計画部の都市再生課の皆さんにご出席いただき、学生たちに、それぞれの団体の地域での取り組みに関してお話しをいただきました。

▪︎地域の皆さんからお話しを伺ったあとは、2グループに分かれて中央地区での「まち歩き」をしました。先週の「瀬田東学区」は、元々、東海道沿いの農村地帯てあったところが、1969年に国鉄瀬田駅(学生の皆さん、当時はJRではなく国鉄でした…)の開業に伴い、急激に住宅地化していった地域でした。今回の中央地区は、江戸時代から続く、宿場町・港町・門前町です。現在でも、伝統的な町家が多数残っている宿場町の風情を感じ取ることのできる街並みがあります。しかしながら、町家が継承されず更地になり、そこにマンションが次々と建設されている地域であります。学生の皆さんには、地域の皆さんのお話しと、このような風景から、中央地区の事情が理解できたのではないかと思います。

▪︎来週は大学での授業になりますが、いよいよ活動する地域を決めて、同時に、グループ分けも行います。今時の学生の皆さんは、このグループ分けがとても心配なんだそうです。でも、知らない学生と一緒のチームになり、その学生仲間と力を合わせて、これまたよく知らない地域の皆さんと一緒に活動に取り組むことにこそ、価値があるんだと思います。

職場のキッチン

■今日は、朝一番から深草キャンパスに詰めております。午前中に会議があったのですが、それまでの隙間の時間に、仕事場の窓を開けて書類の整理をしていました。もともと資料の整理が得意ではなく、自分の研究室がいつも悲惨な状況になるので、せめて深草の職場ではすっきり仕事をしようと、まめに資料の整理をしています。まあ、たいした整理をしてているわけでもなく、あくまで常識的にファイルに資料を綴じて、そこに付箋で日付を張り付けているだけなのですが・・・。1か月で10cm幅のファイルがいっぱいになってしまいました。書類の断捨切も定期的に行う必要がありますね。

■窓を開けて資料の整理をしながら、会議で説明することを、もう一度頭のなかで整理していると、気持ちの良い風とともに、子どもたちの歌声が聞こえてきました。お隣りは、京都市立砂川小学校。おそらくは音楽教室で歌ったいるのでしょう。子どもたちが歌っている曲は、「花は咲く」でした。昨日のことですが、朝日新聞のネットの記事で、「『花は咲く』歌詞一部変え 生者の視点に」という記事を読みました。歌の最後の部分、「何を残しただろう」ではなくて、「何を残すだろう」なのですね。未来の「希望」を語っているわけだ。素敵ですね。下は記事からの引用です。

作曲者で仙台出身の菅野よう子さん。「4年が経ち、自分もやっと一歩立ち上がってみようという気分になった。そこで初めて曲の最後で、何を残すだろう、と言えた」「東北の人が一歩前へ進む勇気に、寄り添えたらと思う」と語っている。作詞者の岩井俊二さんにも相談し、賛成してもらったという。

「花は咲く」は2012年3月から放送され、千昌夫さん、西田敏行さん、荒川静香さん、中村雅俊さんら東北にゆかりのある人が歌い手を務めている。著作権料などは義援金にあてられる。被災地でも、仮設住宅の催しや学校などで広く歌われてきた。

仙台出身の岩井さんは震災後、石巻の先輩が「僕らが聞けるのは生き残った人間の話。死んでいった人間たちの体験を聞くことはできない」と語った言葉に背を押された。死者の思いに想像力を働かせて、詞を書き上げたという。

〈歌詞が変わった部分〉

花は 花は 花は咲く

いつか生まれる君に

花は 花は 花は咲く

わたしは何を残しただろう→わたしは何を残すだろう

■ところで、殺風景な仕事場なのですが、昼休みの時間帯、政策学部の 只友先生がお弁当を持って遊びに来てくれました。只友先生、ありがとうございました。何のお構いもできなかったので、これではいかんと、コーヒーとお茶飲めまる道具を、大学の近くにあるホームセンターで揃えました。食器もきちんと洗えるようにしました。電気ポットは研究部にあったものです。新品のようですが、どなたも使っておられないので、お許しをいただき使わせていただくことにしました。ちなみに、メニューは2種類 。有機栽培コーヒーと万能茶です。こういうことをfacebookに書いたら、政策学部の深尾先生からも「今度コーヒー飲みにうかがいま~す!」というメッセージが届きました。皆さん、お忙しいでしょうが、ぜひぶらりとお気軽にお立ち寄りください。コーヒーを飲みながら、部署を超えた連携のなかで、私たちは「何を残すだろう」ということを語りあえればと思います。

instagram Blue

■「instagram」(インスタグラム)は、スマートフォン等で撮った写真を加工してSNSで共有することのできる写真共有サービスです。以前、このサービスが登場した頃は、面白がって使っていたのですが、最近はずいぶんご無沙汰をしています。自分のiPhone6plusにアプリとして「instagram」を入れてはいたのですが、ずっとく使っていませんでした。ところが、最近、少しずつまた使うようになってきました。「instagram」の加工機能をいろいろ使ってみると、けっこうおもしろい写真になるな~と再認識しています。

■私は、夕方から夜にかけてしだに暗くなってくる時間帯の風景が好きです。いつも見慣れた風景が違ってみえてくるからです。この時間帯の風景の「ブルー」を少し強調するように加工した写真が以下のものです。上左は京都駅ビル、上右は大阪駅です。下左は、近鉄京都駅のビルとJRの線路を撮ったもの、下右は瀬田キャンパスです。濡れた路面が反射しているのと、背景の森のシルエットが「なんかエエ感じや~」と思って撮りました。

総合地球環境学研究所での会議

▪︎4月29日、祭日ですが、朝から仕事に出かけました。京都の上加茂にある総合地球環境学研究所に向かいます。いつものように、奥田プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の社会科学系の班での打ち合わせです。この班のメンバーは、山陰、北陸、東北にも分散していることもあり、今回は、関西在住のメンバーが集まりました。左から京都大学の篭橋一輝さん、プロジェクトリーダー・地球研の奥田昇さん、京都大学生態学研究センターの谷内茂雄さん、それと私です。社会科学系の班、じつは「人間社会班」というなんでもありのネーミングなのですが、この班の今年度の予算執行と細かな研究計画、そして来年度以降の研究ロードマップについて議論を行いました。篭橋さんが、事務局的な役割をこの会議で果たしてくださったこともあり、議論は無事に終了。これで、ひとまずは安心です。あとは粛々と研究調査を進めるだけです。もちろん、粛々とはいっても、山あり谷あり…だと思います。

▪︎総合地球環境学研究所の建物はずいぶん変わった形をしています。たくさんのプロジェクトがありますが、プロジェクトごとの部屋はありません。オープンな空間のなかに、プロジェクトのエリアがあるだけです。上・左の写真は、奥田プロジェクトのエリアです。まだ、プロジェクトが動き始めたばかりであり、今日は休日ということもあり、ちょっと閑散とした雰囲気です。まあ、そのうちに賑やかな雰囲気になってくるのではないかと思います。よくわかっていないのですが、大漁旗は、奥田さんが持ち込んだものです。愛媛大学に勤務されているときのもののようです。漁船が大漁旗を掲げながら漁港に帰ってくるように、私たちの研究プロジェクトも成果が「大漁」になればいいなと思います。上・右の写真は、会議や打ち合わせを行うスペースです。環境的には非常に恵まれているように思います。そして左ですが、総合地球環境学研究所のマスコットキャラクターのようです。「地球研」だからでしょうかね、「地球犬」というようです。「上賀茂名産の京野菜「すぐき菜」と犬が仲良くなって生まれた、うさぎみたいな犬」という設定らしいです。歌と踊りもあるようです…。この「地球犬」についてのコメントは控えたいと思います(^^;;。

▪︎総合地球環境学研究所の建物はずいぶん変わった形をしています。たくさんのプロジェクトがありますが、プロジェクトごとの部屋はありません。オープンな空間のなかに、プロジェクトのエリアがあるだけです。上・左の写真は、奥田プロジェクトのエリアです。まだ、プロジェクトが動き始めたばかりであり、今日は休日ということもあり、ちょっと閑散とした雰囲気です。まあ、そのうちに賑やかな雰囲気になってくるのではないかと思います。よくわかっていないのですが、大漁旗は、奥田さんが持ち込んだものです。愛媛大学に勤務されているときのもののようです。漁船が大漁旗を掲げながら漁港に帰ってくるように、私たちの研究プロジェクトも成果が「大漁」になればいいなと思います。上・右の写真は、会議や打ち合わせを行うスペースです。環境的には非常に恵まれているように思います。そして左ですが、総合地球環境学研究所のマスコットキャラクターのようです。「地球研」だからでしょうかね、「地球犬」というようです。「上賀茂名産の京野菜「すぐき菜」と犬が仲良くなって生まれた、うさぎみたいな犬」という設定らしいです。歌と踊りもあるようです…。この「地球犬」についてのコメントは控えたいと思います(^^;;。

▪︎総合地球環境学研究所での会議は、13時過ぎに終了。そのあと、深草キャンパスに移動しました。緊急に対応すべき出来事がおきたものですから。なかなかハードな日でした…といいますか、現在、まだ大学で出来事に対応しています。できた隙間の時間でこのエントリーを書いて気分転換しています。引き続き、頑張ります。

深草キャンパスの新緑

■今日も、朝から深草キャンパスです。今日の午前中の会議に出席するためです。昨日から、ああだこうだと打ち合わせをして、今日も会議が始まるまで最後の打ち合わせ。今日の会議、会議とはいってもずっと出席しているわけではなくて、私が担当する研究部に関する議題のときだけ部屋に入って報告をする…という感じです。いつもは水曜日に開かれる会議なのですが、明日は、大学の事務部門は休みということで、今回は火曜日になったのでした。

■今日も、朝から深草キャンパスです。今日の午前中の会議に出席するためです。昨日から、ああだこうだと打ち合わせをして、今日も会議が始まるまで最後の打ち合わせ。今日の会議、会議とはいってもずっと出席しているわけではなくて、私が担当する研究部に関する議題のときだけ部屋に入って報告をする…という感じです。いつもは水曜日に開かれる会議なのですが、明日は、大学の事務部門は休みということで、今回は火曜日になったのでした。

■さて、会議ですが、私の報告は、特別な注文もなくわずか5分程で終了しました。まあ、今日の会議はこういう会議なのです。ということで、ベテランの事務職員の方たちに支えていただきながら、なんとか頑張っています。今日は、午前中5分の会議と、そして夕方17時45分から会議、その2つ会議あります。研究室が深草であれば、自分の研究室に行くのですが、そういうわけにもいきません。また、瀬田キャンパスにいったん戻って、もう一度深草キャンパスにやってくるのもなんだかな~…なのです。仕方がないので、部長室で仕事と勉強をしています。

■写真ですが、研究部の窓からみえた風景です。ちょっと「はっ…!」としました。こういう四季折々の風景を楽しむようでないといけませんね。深草キャンパスの樹木の新緑が美しくなってきました。連休の頃には、さらに輝きを増してくると思います。先月までは、深草キャンパスには会議のときに来るだけでしたから、キャンパスの風景を楽しむ…ということもほとんどありませんでした。会議が終わったらさっさと帰るという感じでした。ところが、4月から深草キャンパスにいることが多く、キャンパスの風景の微妙な変化がわかってきました。こちらのキャンパスにも、少しずつ愛着がわいてきているのかもしれません。

【追記】▪︎参加しなければならない会議は山ほどあります。どれもが重要な会議ですが、昨日の夕方からの会議は、学内のすべての学部の研究主任の教員が集まり、審議を行う会議でした。かれこれ5年ほどこの会議に出席してきましたが、今回からは研究部長としての出席になります。今回が第1回ということもあり、少し緊張するところがありましたが、無事に終わって少しほっとしました。まだ、やっと1ヶ月が過ぎただけなのですが…。

民間まちづくり会社「大津百町物語」のグランドオープン

■4月26日に、大津の中心市街地の商店街で「大津百町物語」という商店街活性化の取り組みが始まりました。商店街の活性化…というと、「またか…」という反応が返ってきそうですが、今回の取り組みには私は大いに期待しています。中心市街地の商店の社長さんたちが、自分たちできちんとリスクを背負って民間まちづくり会社「百町物語」を設立させ、社長さんたちが横に連携しながら頑張っておられるからです。

■事業内容として4つの柱を掲げておられます。以下は、ネットで配信される「びわ湖大津経済新聞」の記事からの引用です。

事業内容として4つの柱を掲げる。第1の柱は「プラチナ大津計画」。大津在住の60歳以上の「プラチナ世代」が出資し、働く飲食店などを展開。野菜やジェラートなど地産食材を使ったスイーツを販売する。第2の柱は「愛犬都市計画」。僧侶・蓮如が犬に命を助けられたことをきっかけに築いた犬塚が大津百町にあることから、犬に優しいまちづくりを企画する。

第3の柱は有名店誘致事業計画。現在、兵庫の菓子店「アンリシャルパンティエ」、長野の寒天を扱う「伊那食品工業」による「かんてんパパ」などが出店を予定する。第4の柱は地元の店誘致。近江牛の老舗「松喜屋」、肉料理レストラン「ダイニング・モー」、アンティークの「吾目堂」の大津の有力店が集結するほか、果物とジュースの販売・カフェを営む「丸二」もリニューアルする予定。シャッターが閉まった状態の店が大半の現状から、どれだけの景観の変化を遂げるのか注目が集まる。

百町物語の社長を務める芝田清邦さんは「喜び合える場所、永続性ある取り組みとして、ベースとなる百町をつくりたい。大阪の黒門市場や京都の錦市場のような名所になれば」と意欲を見せる。「町衆が立ち上がっているのが心強い」と話し、後継者を育てることを重視するという。

■私の周りでも、多くの方たちが注目されています。特に、スイーツ好きの方たちは、芦屋の有名洋菓子店「アンリシャルパンティエ」が出店することを喜んでおられます。私はよくわかっていませんが、すごく有名なようですね。引用した記事のなかにもありますが、「シャッターが閉まった状態の店が大半の現状から、どれだけの景観の変化を遂げるのか」という点に期待したいと思います。それから、もうひとつ期待したいことがあります。商店街の活性化は、広義の「中心市街地のまちづくり」のひとつの重要な柱かと思います。経済的な賑わいを生み出す活性化とともに、この地域に暮らす人びとの生活を支えるような活動等ともうまくつながっていくとよいなあと思います。さらにもうひとつ。大津の中心市街地では、浜大津で開催されてきた「浜大津朝市」を継承する形で、「こだわり大津百町市」が開催される予定になっています。そのような他の活動と「大津百町物語」との間にも、良い連携が生まれればと願っています。ちなみに、私は、「こだわり大津百町市」のお手伝いをすることになっています。

月曜日の深草キャンパス

▪︎昨日は、ひとつ前のエントリーにも書いたように、午前中に瀬田キャンパスで2コマ授業を行いました。授業が終わると急いで深草キャンパスに移動しました。これが、なかなか大変なのです。午後は、1時半から6時半までは研究部の執行部会議でした。研究部は瀬田キャンパスにもあるので、瀬田キャンバスの研究部の方達とはテレビ会議システムを通して会議をします。年度始めなのか、これが通常なのか、そのあたりよくわかりませんが、議論すべき案件が非常に多く、結局5時間も会議が続くことになりました。さすがに疲れました。職員の皆さんは、優秀かつよく働かれる方達ばかりです。さすがに少々お疲れのようでしたが、ガンガン議論をされるので、びっくりします(テレビ会議システムでは、自然と大きな声になるわけですが…)。

▪︎写真は、会議が終わったところです。窓からは、伏見稲荷のお山が見えます。テレビには瀬田キャンパスの職員の方が、そしてその右上には深草キャンパスにいる私たちが映っています。

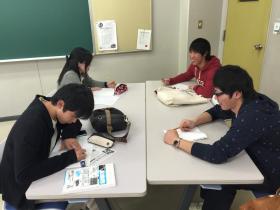

社会学演習ⅠA・3年生ゼミ

▪︎2015年度は、月曜日の午前中、2コマ授業入っています。1限目が「社会調査実習」、2限目が「社会学演習ⅠA」です。2限目は、3年生のゼミというとわかりやすいですね。今年は、脇田ゼミに18名の学生がやってきました。ほとんどが、第一志望で所属してくれているのですが、なかには第4希望…という人もいます。希望通りのゼミの所属にはならなかったようですが、それなりに機嫌よくやってくれています。安心しました。

▪︎ゼミでは、良い人間関係をつくっていくために、時間をかけることにしました。今日は、ちょっと簡単に前置きの説明をしたあとに、グループに分かれてお自己紹介をしてもらいました。最初に自己紹介をやっているのですが、18名の前で自己紹介をするのと、少人数に分かれて自己紹介をするのとは、やはり違うようですね。グループに分かれての自己紹介は、2回ほど「シャッフル」しました。時間が足らないぐらいでした。かなり盛り上がりました。引っ込み思案で、話しができない…という人はいなかったようで、安心しました。来週は、噂の「まわしよみ新聞」をやってみる予定です。

▪︎学生たちとは、36歳の年齢差があります。同じゼミとはいっても、私たちが学生のときとは、ずいぶん違います。私が3年生のときは、クロード・レヴィ=ストロースの『親族の基本構造』と『アスディワル武勲詩』がゼミのテキストでした。『親族の基本構造』は、1977年、上・下に分けて翻訳されました。それがテキストだったのです。当時の私たちには、大変難解でした。毎週、ゼミ生が順番にレジュメを用意して発表をし、ゼミ担当の先生が解説をしました。この『親族の基本構造』については、「構造主義」という思想を理解していないとわからないので、頑張って自分自身でも、「構造主義」を自学自習をしました。今から思えば、かなり無理のあるテキストだったと思います。しかし、当時は、そういうことがまだ「まかり通って」いました。でも、一生懸命、「難しいこと、知らないことを理解したい」という「背伸び」をする気持ちがありました。それは、それで満足感がありました。まあ、こんなことをいっても、時代が違うので仕方がないのですが。

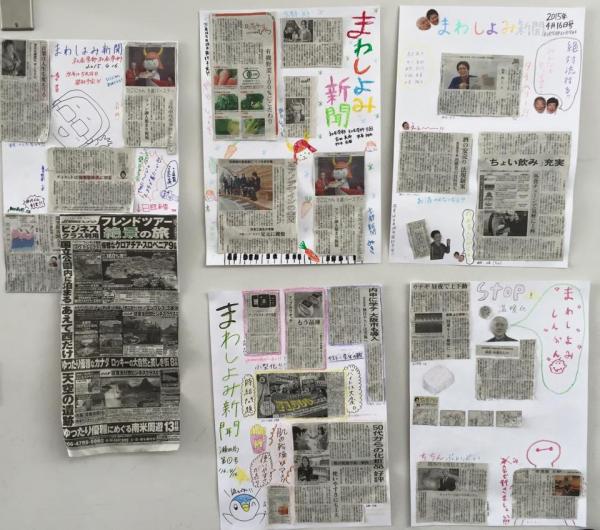

社会学部の「まわしよみ新聞」

▪︎「まわしよみ新聞」ってご存知でしょうか。公式サイト「まわしよみ新聞」を調べてみると、こう説明してあります。

オープンソースで「いつでも、どこでも、だれでもできる」が合言葉!むつさとし(観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者)が考案した大阪(應典院生まれ・釜ヶ崎育ち)発信の「メディア遊び」です~

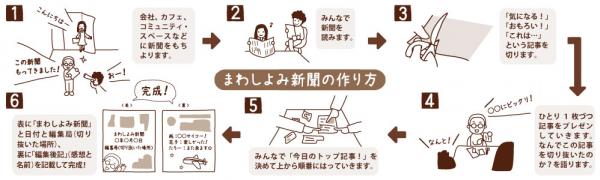

▪︎これだけだとよくわかりせんね。だから、上記のリンク先を必ず読んでくださいね。「まわしよみ新聞とは?」、「まわしよみ新聞の歴史」、「まわしよみ新聞の効果」、「まわしよみ新聞の作り方」、いずれも納得しますよ。超マジメなんですが、ちょっとオトボケでユーモアがあり、「これなら自分にもできるな」とか、「なんだか楽しそうだな」とか、「自分のところでもやってみよう…」と思わせるところがミソです。発案者のむつさとしさん、大変興味深いプロフィールの持ち主です。おもしろいことを、どんどん企画・運営されてきているのですね。

▪︎写真は、龍谷大学瀬田キャンパスに掲示してあった「まわしよみ無新聞」です。ゲリラ的にというか、かつての中国の壁新聞のようにというか、6号館という校舎の壁面に貼ってありました。「おお、やるな〜!!」と思ってしまいました。私も、ゼミかなにかでやってみたくなりました。

▪︎「まわしよみ新聞」を発案されたのは、陸奥賢さんです。「観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者」です。もっとく詳しく…。「よみまわし新聞」の発案者と「大阪あそ歩」のプロデューサーが同じ方だったとは…びっくりです。

観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者。本名:陸奥賢(むつさとし)。1978年大阪・住吉生まれ、堺育ちの大阪人&堺人。最終学歴は中卒。15歳から30歳まではフリーター、放送作家&リサーチャー、ライター&エディター、生活総合情報サイトAll About(オールアバウト)の大阪ガイドなどを経験。2007年に堺を舞台にしたコミュニティ・ツーリズム企画で地域活性化ビジネスプラン「SAKAI賞」を受賞(主催・堺商工会議所)。2008年10月に大阪コミュニティ・ツーリズム推進連絡協議会「大阪あそ歩」のプロデューサーに就任。大阪あそ歩は大阪市内だけで300以上のまち歩きコースを有する「日本最大のまち歩きプロジェクト」となり、『大阪あそ歩まち歩きマップ集』は約2万部を売るロングセラーに。2012年9月にはコミュニティ・ツーリズム事業としては日本初の「観光庁長官表彰」を受賞。2013年1月に大阪あそ歩プロデューサーを辞任し、現在は観光、メディア、まちづくりに関するプロデューサーとして活動中。手掛けたプロジェクトとしては江戸時代の大阪の町衆が毎年、盆の頃にやっていた無縁仏を鎮魂・供養する都市祭礼を約130年ぶりに検証、実践する「大阪七墓巡り復活プロジェクト」、いつでも、どこでも、だれでもできる「コモンズ・デザイン」による新聞メディアの新しい可能性を探る「まわしよみ新聞」、本と人との新しい出逢いを探る「直観讀みブックマーカー」、「浦河べてるの家」の活動にインスパイアされた「当事者研究スゴロク」など。應典院寺町倶楽部専門委員。NPO法人大阪府高齢者大学校まち歩きガイド科講師。NPOまちらぼ代表。社会実験塾「逍遙舎」代表。

【追記】■「まわよみ新聞」発案者の陸奥賢さんと、どういうわけかfacebookでお友達になることができました。というのも、どうやら龍谷大学で、いま、この「まわしよみ新聞」が、あちこちのゼミ等で活用されているようなのです。政策学部、経済学部、社会学部…。どうしたことでしょう。ということもあってか、陸奥賢さんとすぐにお友達になれました。これからは、そういう方たちと情報交換しながら、「まわしよみ新聞」の本質を大切にしながら、どんどんカスタマイズしていき、カスタマイズしたさいに生まれた効果や知見を、「まわしよみ新聞」の愛好家の皆さんとゆる~くシェアできたらなと思っています。