樹心館の前で「前撮り」

■瀬田キャンパスは職員の皆さんがおられるだけで、ほとんどひとけがありません。そのような静かなキャンパスの「樹心館」前で、袴を着た学生さんが、プロのカメラマンらしき人に写真を撮ってもらっていました。おそらく、卒業記念の写真を撮っておられるのでしょう。最近は、結婚式や成人式の時と同じように、卒業式でもプロに依頼して「前撮り」をされているようです。コロナの感染が長引くと、卒業式を開催できなくなりますからね。オミクロン株の感染は、どうなっていくでしょうね。ビークアウトしていくという説もありますが、高止まりで続くという説もあります。困りました。

■コロナで困ったな〜と思っていることは、吹奏楽部の練習です。コロナ対策はできることは全てやっているのですが、大人数ですので、時々、1人とか2人体調の悪い部員の方が出てきます。その度に練習を中止して、検査をしてもらいます。陽性であればもちろん練習はそのまま中止になりますが、陰性であれば練習が再開ということになります。なかなか予定通り練習が進みません。仕方がないのですが…。そういうふうに練習が途切れるわけですが、バス停などで挨拶してくれる部員の皆さんからは、幸せのオーラのようなものを感じます。練習が途切れてはいても、気持ちは充実しているのでしょうね。挨拶してくれる人たちには、「吹奏楽部ですか?」、「楽器はなに?」、「頑張ってくださいね」と、恥ずかしいのですが同じようなことしか言えません。残念なことにマスクで部員の皆さんの顔がよくわかりません。いつになったら、マスクのない生活ができるようになりますかね。

生物多様性科学研究センターから

■昨年のことですが、龍谷大学の生物多様性科学研究センターが実施した「100地点環境DNA調査」に参加しました。私は100地点のうち、10地点を「特定非営利活動法人 琵琶故知新」として参加し、採水しました。その分析結果が終了したようです。私のところに、感謝状、私が採水した10地点で判明した生息する魚の種類を示した報告書、そして写真のような記念品のマグネットが送られてきました。この参加型環境DNA調査、どのように発展してくのでしょうね。私は、龍谷大学の一教員として、生物多様性科学研究センターのプロジェクトの末席にいるので、とても気になっています。「流域ガバナンス」の観点から、この参加型環境DNA調査が展開していくことを期待しています。

むらづくりの村人にとっての「意味」

■昨年、高島市朽木椋川を訪問したときのことを、このブログの投稿でも報告いたしました。以下の2つの投稿です。

炭焼きのこと

第18回おっきん!椋川

■椋川を訪問した際に、大変お世話になった高島市市会議員の是永宙さんから、昨日、メッセージが届きました。「令和2年度ふるさとづくり大賞(総務大臣表彰)を受けたことから、昨年『おっきん!椋川』の時に取材を受けました。その時の動画が配信されていますので、良かったらご覧ください」。早速拝見いたしました。皆さんも、まずはご覧いただき、「おっきん!椋川」というイベントのことをご理解いただけるとありがたいです。

■動画の中で、集落のリーダーのお1人であり、このイベントを開催している「結いの里・椋川」会長の井上四郎太夫さんは次のように語っておられます。

最初、これやろうという時、(他所からやってこられたお客さんに)集落の中をあっちに行ってこっちに行ってと買い物に歩かせるのは失礼ではないか。一つの場所にまとめたほうがいいのではないかという意見があったが、お客さんは商品だけが目的ではなく田舎の空気や雰囲気を求めている。

■私も実際に集落の中を歩きましたが、歩くこと自体が気持ちが良いのです。このイベントを楽しみに毎年リピーターとしてやってきてくれる人びとは、おそらく町場や都会に暮らしておられるのでしょうが、そういう方たちには、山里の中を歩いてみること自体が楽しみなのです。「モノ」の購入だけでなく、「モノ」を生み出す背景に存在する文化や環境をも全身で感じとる気持ちになれることが大切なのです。

■ところで、このイベントには、集落外に暮らす子どもや孫の世代の皆さんもお手伝いとして参加されています。このイベントを支えておられるのです。イベントを手伝うことが三世代交流のきっかけになるだけでなく、地域の暮らしの文化を伝えていくことにもつながっているようです。それから、このイベントには、子どもや孫の皆さんだけでなく、滋賀県立大学の学生さんたちも参加されていました。山村の水田で水生昆虫の保全に関する研究をされているようです。これは推測でしかありませんが、自分が研究をしたいということだけでなく、水生昆虫が生息できるような水田を維持できる集落であるためには、こういったイベントに自分たちも参加して応援していくことが大切だ…と考えておられるのかな…ふと、そのように思いました。

■このイベントを企画したのは、この集落に移住してきた是永宙さんです。是永さんは、次のように語っておられます。

もともと村の人も自分たちが作っているものを売りたいというのはずっと前から思っておられて、僕がこっちに来て移住してから一緒に山仕事をしていたんですけど、その時も村の方が「近所で朝市をされている所があるので、あんなことをやりたいんやけどな〜、でもそんな場所もないしできんよな〜と」いうような話をされていて、それなら僕が言い出しっぺになりますのでやりましょうよと。その時は、村の中ではなく国道の入り口の方までモノを持って行って、モノを売るというところから始まりました。

■しかし、集落の中には反発もあったようです。イベントの継続に対する反発です。「なんでこんな面倒なことをするんだ」という地域の人の声が常にあったからです。是永さんは地域の皆さんのやる気を引き出すために試行錯誤されたようです。ちょうど10回目の時に日本で初めて特別警報がでた台風がやってきて椋川も大変な被害を受けました。そのようなこともあり、「今年は『おっきん!椋川』ができるかどうか」と心配されました。そして、開催するかどうかについて集落の会議で相談をしたら、「やったらいいやんか」とあっさり意見が出てきたというのです。あれだけ反発があったにもかかわらずです。是永さんのお話では、外部の方達(おそらくイベントのリピーター)が椋川の被害のことを心配して連絡を取ってこられたというのです。その時は、ちょうどイベントを10年継続してきた時期で、「おっきん!椋川」のことを楽しみに待っている人が多数おられたのです。そのような集落の外からの声が、「なんでこんな面倒なことをするんだ」という反発ではなく、「やったらいいやんか」という前向きな気持ちを生み出したのです。

■ここで重要な事は、「意味」です。災害の被害を心配した集落外の皆さんの声があったことで、「なぜこのイベントを継続しなくてはいけないのか」という問いに対して、集落内の人びとが納得できる「意味」が共有されたのではないかと思うのです。この点が重要かなと思います。イベントを継続することの中で蓄積された、集落の外部の人びととの信頼関係(架橋型社会関係資本)と集落内で強化された連携(結束型社会関係資本)とが、この「意味」を媒介として連関しているところがとても重要かと思います。そのことにより、このようなイベントを継続していくことの「有効性感覚」を集落内で醸成できたのではないかと思います。

■イベントを継続することで蓄積された集落外部との信頼関係や集落内の連携が基盤となって、この集落の中にあった古民家が「おっきん椋川交流館」に生まれる変わることになりました。初めに交流館があって活動が始まる…のではなく(ハコ物作りからではなく)、活動の結果として交流館が生まれていることが大切かと思います。この施設を管理するために組織されたのが「結いの里・椋川」になります。今では、集落の50名に加えて、集落外から20名も参加され、合わせて70名で活動されています。その活動内容も「おっきん!椋川」の開催だけでなく、集落内の草刈りや水路整備までにおよんでいるようです。

■椋川には、昨年の秋にお邪魔してお話を伺わせていただきましたが、コロナ感染が少し収まった段階で、再びお邪魔させていただきたいと思っています。

【追記】■関連する内容のことを、以前、「生物多様性と集落のしあわせ-農村活性化における生物多様性の意味-」(『農村計画学会誌』35巻4号)という特集論考を書きました。その論考の骨子をもとに、椋川の事例について考察してみました。このあたりのことは、来年度、論文化できれば良いなと思っています。

ススハキ橋

■来年度の学内の仕事で大切な話を聞く用事があり、ひさしぶりに大学本部のある深草キャンパスへ行きました。深草キャンバスへは、最寄のJR稲荷駅からこの橋を渡って深草キャンパスに向かいました。「ススハキ橋」です。「ススハキ橋」というプレートが左の親柱に、「大正十四年架設」というプレートが右の親柱にはめてあります。このあたり、琵琶湖疎水と師団街道の間に挟まれた地域をススハキ町といいます。調べてみましたが、「ススハキ」が何に由来するのかはっきりしません。「煤掃き」…という説もあるようですが、正しいのかどうかわからないようです。

■来年度の学内の仕事で大切な話を聞く用事があり、ひさしぶりに大学本部のある深草キャンパスへ行きました。深草キャンバスへは、最寄のJR稲荷駅からこの橋を渡って深草キャンパスに向かいました。「ススハキ橋」です。「ススハキ橋」というプレートが左の親柱に、「大正十四年架設」というプレートが右の親柱にはめてあります。このあたり、琵琶湖疎水と師団街道の間に挟まれた地域をススハキ町といいます。調べてみましたが、「ススハキ」が何に由来するのかはっきりしません。「煤掃き」…という説もあるようですが、正しいのかどうかわからないようです。

■さて、大正14年というと1925年になります。人間でいえば97歳。2017年には架橋点検済みのようで、市役所の太鼓判もついています。この琵琶湖水にはたくさんの小さなはしが架かっています。自動車がたくさん通る道ではなく、どちらかというと地域の皆さんの生活のための橋という気がします。古くて欄干に欠けた部分があったのですが、今はきちんと補修されています。普段、橋の下の琵琶湖疏水には、普段は豊に水が流れています。毎年冬に停水し疏水路内の浚渫と清掃を行うようで、今は水が流れていません。今年は、補修工事も行われるようです。そのようなわけで、普段見えない底のあたりの様子がわかります。下を覗いたとき、昔の橋の橋脚らしきものが見えました。これは何なのでしょうね。

「琵琶湖の深呼吸」全層循環を確認

今年も琵琶湖の全層循環を確認。一安心。

「琵琶湖の深呼吸」全層循環を確認 湖底生物に酸素供給、県「ひと安心」 | 京都新聞 https://t.co/sUWfmN8rN5— 脇田健一 (@wakkyken) February 3, 2022

卒論の口述試問を終えて

■卒業論文の口述試問が終わりました。対面式はやらないでと大学が要請がありましたが、オミクロンの感染が大変な状況になることを見越して、私は最初からzoomでやることにしていました。zoomを通してですが、いろいろ思うところがありました。

■これまで何度かfbにも書いてきたわけですが、ゼミの基本方針として、自らのフィールドワークに基づいて卒業論文を執筆してもらうことを前提にしています。龍谷大学社会学部の理念「現場主義」に、真正面から愚直に取り組もうとしているからです。ただし、「現場主義」も解釈次第なので、ゼミごとに多様な「現場主義」の捉え方があろうかと思いますが、私のゼミでは「頑張って1人でフィールドワークに取り組む」ことをお願いしています。学生の皆さんにも、そのことを分かった上でゼミに所属してもらっています。もっとも、ここ2年は新型コロナウイルスの問題もあり、フィールドワークには状況に応じて、各自の判断で取り組んでもらっています。

■それでも、今年度は、19名のゼミ生のうち13名が頑張ってフィールドワークに取り組みました。フィールドワークに取り組んだ人たちは、口述試問で、判で押したように「もっと早くフィールドワークに取り組めばよかった」と同じようなことを言うのです。これは毎年のことなのですが…。なぜこのような反省を言うのかといえば、「アポイントメントを取って、知らない人のところに出かけて話を聞くことに、相当、心理的抵抗がある」からなのだそうです。アポイントメントを取るためにメールを書くことになりますが、その添削、そしてフィールドワークでどのような質問をするのか…面談で相談しながらさまざまなサポートをします。学生の皆さんに、サポートをしますよと言っても、なかなか前に進めないのです。まあ、その気持ちも理解できますが…。

■でも、一度フィールドワークに行くと、あんなに心配していたのは、いったい何だったのかなと思うのだそうです。ちょっと、逞しくなります。全員ではありませんが、何度もフィールドに通ううちに、さらに逞しくなります。私の方も、フィールドワークに行くたびに、面談で指導を行います。そこまでできる人の卒論は、それなりに充実してきます。

■まあ、そんなこんなで、今年も卒論の指導が終わりました。

「社会学入門演習」に関連して

■2021年度、「社会学入門演習」を担当しました。この演習の目的として、シラバスには次のようなことが書かれています。高校までの「勉強」と大学における「学修」の違いです。高校までは与えられた問題に「正しく」答えることが大切になりますが、大学の「学修」はそうではありません。大学では、自ら「問い」を立て、さまざまな資料やデータを基に緻密な分析と深い考察を行うことから、その問いに答えうる論理的・結論を導き出すことが必要になります。また、社会学部の場合、人と人、人と社会との関係において生じる、必ずしも明示的でない問題や課題に気づくことも大切になります。詳しくは、シラバスをもう一度読んでみて欲しいと思います。

■私もシラバスに書かれていることは、その通りだとは思うのですが、学生の皆さんからすればそれほど簡単なことではないでしょう。特に、自ら「問い」を立てるということについては、困惑されるのではないでしょうか。3年次から始まる「社会学演習」では、自らの研究を進めていくために、いずれかのゼミに所属することになります。私の指導経験では、この段階で自分は「○○について、しっかり研究したい」という目標を明確に持っている人は、非常に少ないように思います。漠然と、あるいはなんとく、「こんなテーマで研究したい」といったようなことは言えるかもしれませんが、そこには具体性が伴っていません。

■それは単位やカリキュラムからなる仕組みの中で「流される」ように学んできたからです。自分自身の学びを築くことを試みてこなかったからです。もっとも、このようなことは、学生の皆さん自身の怠慢ばかりではありません。個人な意見だとあらかじめ断っておきますが、私自身は、カリキュラムの中で、自らの「問い」を立てるための指導が十分にできていないからだと思っています。今のところ、学修者本位のカリキュラムには至っていないように思っています。大学も教員も、いろいろ検討し、カリキュラム改革などに取り組んではきましたが、いまだ不十分だと思うのです。そこで、今年度の「社会学入門演習」では、自らの「問い」を立てるための準備運動のようなことをグループワークで行うことにしました。

■「社会学入門演習」の最初の方では、龍谷大学宗教部のTwitterのツイートを教材に使用しました。宗教部の皆さんは、吉本新喜劇の俳優であったチャーリー浜さんのギャグ「君たちがいて僕がいる」を、仏教の思想である縁起との関連において捉えておられます。しかし、「誰もが関わり合いながら存在しています。独立して存在するものはありません」という縁起の考え方は、社会学の中にある社会構成主義の発想とも通じ合っているように思います。自己と他者が関係から始まるという発想は、自己を絶対視しがちな現代社会が孕む傾向を相対化してくれます。このチャーリー浜さんのギャグを出発点にして、前期の「社会学入門演習」は始まりました。

■「社会学入門演習」では、学生の皆さんが、お互いのことをよく理解し合えるように、グループワークをたくさん行いました。たとえば、「マンダラチャート」という発想法も利用してみました。仏教の曼陀羅(マンダラ)のようなパターンを利用して自分が目標を具体化していくための方法です。昨年は、アメリカ大リーグのエンジェルスで投手と打者の両刀で活躍した大谷翔平さんのことが大きな話題になりました。大谷さんも、花巻東高等学校の野球部員だったときに、プロ野球からドラフトで指名を受けるだけの力をつけるため、このマンダラチャートを使用して練習に取り組まれました。大変有名な話です。そこで学生の皆さんには、「30歳になったときに、自分が思う素敵な大人になるためには、日々、どのようなことに取り組めば良いのだろう」という課題を出して、このマンダラチャートを埋めてもらいました。少々、無理な課題だったかもしれません。とはいえ、大学に入学したてではありますが、将来の「素敵な大人」に向かって大学4年間で自分は何をしていけば良いのかを考えてもらうことにしたのです。そして、グループワークで自分のマンダラチャートをひとりづつ説明しながら、ディスカッションをしてもらいました。もちろん、まだ自分自身が描く「素敵な大人」(将来の自分自身)は不明確なことから、これからも、マンダラシートを何度も書き直していくことになるのかもしれませんが、それでも良いと思っています。

■自らの「問い」を立てるためには、読書が不可欠です。ところが、残念なことに、多くの学生の皆さんには読書を楽しむ習慣がありません。そこで、『「利他」とは何か』(伊藤亜紗編)という集英社新書の一部を読んでもらいました。その上で、2回に分けてグループワークを実施し、ディスカッションをしてもらいました。ハイブリッド型の授業で、このようなグループワークを行うことは、なかなか難しいのですが、学生の皆さんは熱心にディスカッションをしてくれました。仏教を建学の精神に持つ龍谷大学は、「自省利他」という行動哲学を打ち出しています。これは、自己的な考え方や行動をしてはいないか、常に自分を省みて、他(自然・社会・人)の幸せや利益を追求することを意味しています。この『「利他」とは何か』を読むことで、「自省利他」を他人事ではなく自分事として受け止めるきっかけになればと思っています。

■また、この『「利他」とは何か』に関連して、5月21日に龍谷大学創立記念・降誕会法要での入澤崇学長の式辞も教材に使用させてもらいました。入澤学長は、式辞の中でエイリッヒ・フロムの『生きるということ』を取り上げます。この書籍の中にある「持つこと」と「あること」、この2つの概念の対比の中で、「自省利他」を行動哲学とする龍谷大学の学生の学びはどうあるべきなのか、そのあり方を示そうとされました。式辞の中で、入澤学長は「あること」をBeingに関連して、well-beingという言葉にも触れられました。

■このwell-beingに関連しては、『ソトコト』(2021.7月.257号)という雑誌に掲載された、板倉杏介さん(東京都市大学)の記事も参考資料として読んでもらいました。そして、「自分にとってのウェルビーイング」とは何なのか、自分以外の人たち、すなわち他者との関係の中で考えてもらいました。加えて、文芸評論家である若松英輔さんのTwitterのツイートについても参考資料にして考えてもらいました。

■このようなグループワークの後、滋賀県高島市マキノ町でエコツーリズムに取り組む谷口良一さんにご講演をしていただきました。谷口さんは、以前は、滋賀県庁の職員をされていました。県庁の職員をされている頃から、将来は、エコツーリズムを通して地域を活性化させていくことを目指して準備をされてきました。そして、滋賀県庁を退職された後は、自ら民宿を経営しながらエコツーリズムによる地域活性化に取り組んでおられます。学生のみなさんには、このような谷口さんの生き方と、グループワークを通して勉強してきたこと(「君たちがいて僕がいる」、マンダラチャート、利他、「持つこと」と「あること」、well-being、自省利他…)とがどこかで結びついていることに、気がついていただけると良いなと思っています。現段階ではなかなか難しいことかもしれませんが。

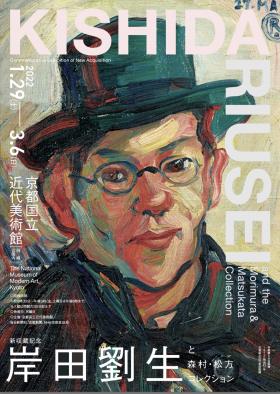

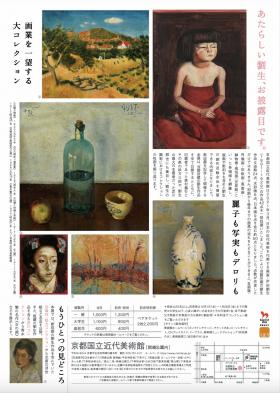

「岸田劉生と森村・松方コレクション」(京都国立近代美術館)

澤田真一《お面》のレプリカ

/

「人間の才能」展 触れるコーナーがあります!!

\澤田真一《お面》2007年 滋賀県立美術館のレプリカを作成しました🎉

本物は触れませんが、レプリカなら触っていただけるので、展示室3の奥「ソファーの部屋」にて触れるコーナーを設けました🙌

この機会にぜひ触ってお楽しみください🌷 pic.twitter.com/rIM74z1YyS— 滋賀県立美術館(SMoA) (@shiga_kenbi) January 28, 2022

■目だけでなく触感でも鑑賞する。手のひらで味わう。気持ちいいだろうな〜。

補助監督と孫

■昨日は、定期試験の補助監督の仕事がありました。必修等の授業は人数が多いのですが、人数が多い授業には他の教員が補助監督でサポートを行うのです。昨日は、「社会福祉調査論」の補助監督でした。昨年度、ご退職になった安西将也先生が非常勤講師としてご担当になっている授業(2年次〜4年次)です。

■この日の仕事は、補助監督の仕事だけでした。仕事が終わったら、車で一路奈良に向かいました。向かったのは、娘の家です。コロナでなかなか会うことのできない、孫たちに会いに行ってきました。3月で5歳にになるひなちゃん(ひな子)には、じっくり遊んでもらいました。ひなちゃんが遊びを仕切ってくれるので、おじいさんの私は一生懸命その仕切りについていくので精一杯。ひなちゃんとは、ゲームやトランプのババ抜きもやりました。いろんなことができるようになっています。1歳半のななちゃん(なな望)は、最初はちょっと人見知りでしたが、おじいさん(私)が姉のひなちゃんの指示で、一緒にバレイ風に?!踊っていると(ひなちゃんは保育園でバレイを習っています)、面白がって笑い始めて、しだいに人見知りも無くなっていきました。よかった、よかった。今日は、おじいさんのことをジジと呼んでくれましたよ(写真は、左から、ななちゃん、ひなちゃん、おじいちゃん)。

■孫が誕生したことは、自分自身にとって大きな出来事でした。孫の誕生を契機として、意識の中では、「人生のステージが次の段階」に移行したように思っています。その次のステージにあった生き方をしていく必要があるようにも思っています。私は40歳から大学の教員になりました。そして、その大学教員もあと残すところ5年ほどになりました。5年たって退職した後も、それなりに健康であれば自分の人生はもう少し続いていくことになります。その場合、むしろ退職後の人生を視野に入れて残りの5年を働かねばならないのかなと思うのです。知り合いの方たちとともにNPOを新たに設立し、理事長として仕事に取り組んでいますが、そのことも「人生のステージが次の段階」に入っていると思っているからです。残りが5年というと、「まだ5年あるじゃないですか」とよく言われるのですが、私の認識はその逆で「もう5年しかない」です。5年では、何か新しいことに取り組んだとして、そのことの結果や責任を自分自身で取ることができなくなりますから。そのあたり、よく考えて残りの5年を過ごしたいと思っています。

■「人生の次の段階」で大切なことのひとつは、孫たちとのふれあいかなと思っています。とはいえ、孫にとっては、おかあさん、おとうさん、おばあさん…そしておじいさんのような序列があるような気がしています。仕方ないですね。でも、孫に遊んでもらうと幸せな気持ちになれます。これ、大切なことだと思います。ふと思いましたが、「ちびまる子ちゃん」のおじいさん、さくら友蔵さんのようになれたらいいなと思います。さくら友蔵さんは、完全に「脱力系」です。ちびまる子ちゃんに、ちょっと馬鹿にされながらも、彼女と一緒に遊ぶ良き理解者。私の理想ですね。