博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんの歓迎会

■龍谷大学「アジア仏教文化研究センター」は、文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業によって運営されていたセンターです。2010年から2014年までの助成を受けました。それに引き続き、本年度からは、「日本仏教の通時的・共時的研究-多文化共生社会における課題と展望-」のテーマで再び採択されることになりました。そして、博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんを雇用できることになりました。昨晩は、その方たちの歓迎会でした。

■龍谷大学「アジア仏教文化研究センター」は、文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業によって運営されていたセンターです。2010年から2014年までの助成を受けました。それに引き続き、本年度からは、「日本仏教の通時的・共時的研究-多文化共生社会における課題と展望-」のテーマで再び採択されることになりました。そして、博士研究員とリサーチアシスタントの皆さんを雇用できることになりました。昨晩は、その方たちの歓迎会でした。

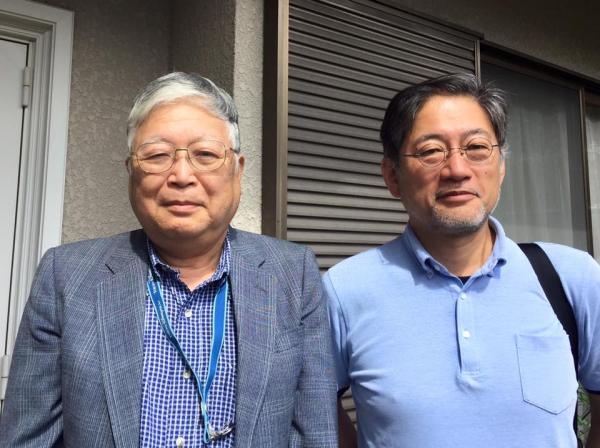

▪︎私自身は、このような仏教文化の研究に関しては、まったくの素人です。昨晩は、研究部長として出席させていただきました。お隣りの席は、宗教部長の楠先生でした。私の方から、いろいろ頓珍漢な質問をしてしまい、楠先生を困らせたのではないかと思います。私自身は、大変勉強になりました。楽しかったです。しかし、同時に、ひさしぶりにかなり飲みすぎました。今朝、iPhone6の写真をみると、上のような写真を撮っていました。このような写真を撮った記憶がありません。写っているのは、楠淳證先生と博士研究員の方です。また、このような機会があったらと思います。せっかく龍谷大学に勤務しているのですから、もっと仏教や宗教のことについて、いろいろ勉強したいものです。

「生物多様性」と「幸せ」に関する研究

▪︎今日は、京都大学に行きました。コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関することで、京大の教員をされている方に、ご相談に伺ったのです。ちょっと心が共振しあうような良い出会いになりました。詳しく書くことはまだできないのですが…。農村コミュニティにおいて生物多様性を高める様々な活動の成果が、人びとをどのようにエンパワメントし、農村コミュニティ内外に社会関係資本をどのように蓄積していくのか。そのプロセスが、結果として、人びとの幸せにどのように結びついていくのか。また、そのことをどのような方法で評価し、比較可能な形にしていくのか。一言でいえば、地域の生活や生業の文脈に埋め込まれた意味での生物多様性が、地域のHuman-wellbeingとどのような関係にあるのかを評価する手法の開発ということになるのですが、いろいろ心強いアドバイスをいただくことができました。ちなみに、私たちのプロジェクトにもご参加いただくことになっています。

▪︎今日は、京都大学に行きました。コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関することで、京大の教員をされている方に、ご相談に伺ったのです。ちょっと心が共振しあうような良い出会いになりました。詳しく書くことはまだできないのですが…。農村コミュニティにおいて生物多様性を高める様々な活動の成果が、人びとをどのようにエンパワメントし、農村コミュニティ内外に社会関係資本をどのように蓄積していくのか。そのプロセスが、結果として、人びとの幸せにどのように結びついていくのか。また、そのことをどのような方法で評価し、比較可能な形にしていくのか。一言でいえば、地域の生活や生業の文脈に埋め込まれた意味での生物多様性が、地域のHuman-wellbeingとどのような関係にあるのかを評価する手法の開発ということになるのですが、いろいろ心強いアドバイスをいただくことができました。ちなみに、私たちのプロジェクトにもご参加いただくことになっています。

▪︎プロジェクトを進捗させていくことに関しては、いろいろ悩むことが多く、辛い思いをしていたのですが、少し気持ちが楽になりました。大学の研究部の仕事、老母の介護、その他にもやらなくてはいけないことが山積し、重苦しい気持ちがずっと続いていましたが、少し食欲も出てきたかな…。ということで、京都大学のキャンパス内にある「カンフォーラ」というカフェレストランに行きました。正門を入って左側にあります。ここで有名な「総長カレー」をいただきました。私のなかでは、やはり大阪の「インデアンカレー」が一番なのですが、「総長カレー」も美味しくいただくことができました。

滋賀県ヨシ群落保全審議会のこと

■大学教員の責務として、地域社会からご依頼については、できるだけ引き受けることにしています。滋賀県や大津市の審議会や委員会、そして民間の財団等の委員会で委員を務めています。今回、2年間の予定で「滋賀県ヨシ群落保全審議会」の委員を務めることになりました。しっかり委員としての役目を果たしたいと思います。また、琵琶湖の環境保全にかかわっておられる委員の皆さんとの交流が深まればと思っています。よろしくお願いいたします。

■話は変わりますが、先月の9月末に、琵琶湖の保全と再生のため国が財政支援をする議員立法「琵琶湖再生法」が成立しました。そのことを受け、滋賀県庁では、三日月知事を本部長とする「滋賀県琵琶湖保全再生推進本部」が設置されました。これから琵琶湖の環境再生に向けて様々な事業が展開されていくことになると思います。朝日新聞の記事によると、以下のように書かれています。

本部は、副知事、各部の部長、教育長の12人で構成。会合では、計画作りや国や関係自治体などとの連絡調整に、全庁を挙げて取り組む方針を確認した。中心的な役割を担う組織として琵琶湖政策課内に「琵琶湖保全再生室」ものこの日、設置した。

▪︎計画の詳細はまだわかりませんが、とても気になるところです。今後の展開に注目したいと思います。

Martin Hurkens, You Raise me Up

■学内行政、研究プロジェクト、親の介護、地域の活動…ぐるりと「やらなければならない」ことに囲まれて、ちょうど風邪で体調を崩したこともあり、心身ともに疲れて果ててしまいました。そういうときに、このMartin Hurkensの歌声をたまたま聞くチャンスがありました。パン職人として働きながら、教会の聖歌隊で歌っていた方なのだそうです。この男性の歌声、心にしみますね~。心が深く癒されるような気持ちになります。

■この「 You Raise me Up」という曲は、アイルランドのヴァイオリニストとノルウェーの作曲家・ピアニストによる音楽ユニット「シークレット・ガーデン」の楽曲です。たしか、ケルティック・ウーマンもカヴァーしていたかな。 2002年に発売されたアルバム「レッド・ムーン」のなかに入っていると知り、さっそくiTuneからそのアルバムをダウンロードしてみました。

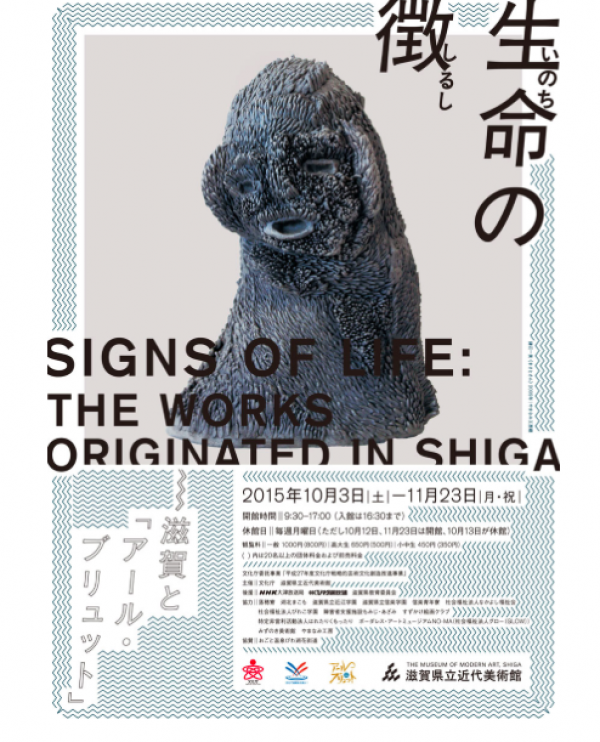

生命の徴ー滋賀と「アール・ブリュット」

■以下は、滋賀県立近代美術館の企画展に関するページからの引用です。なかなか美術鑑賞をするような時間はないのですが、この滋賀県津近代美術館は勤務月の瀬田キャンパスの近くでもありますし、この企画展だけは必ず行きたいと思っています。

「アール・ブリュット」とは、もともと《生(き)の芸術》と訳され、正規の美術教育を受けず、発表や評価への願望からではなく、人間の生の根源にねざす創造の衝動から生まれてきた芸術を意味しています。フランスの画家ジャン・デュビュッフェ(1901-1985)が定義づけたこの美術の概念は、ことに日本国内において、独自の展開をしていることは注目に値します。アール・ブリュットのひとつである、障害のある人々の造形活動に目を向けてみると、滋賀県の福祉施設で行われてきた、これまでの取り組みが浮かび上がってきます。

1つの出発点として挙げられるのが、戦後間もない1946年に大津市に設立された近江学園での、粘土による造形活動です。その活動は、教育的な営みとして、かつ職業訓練の場として始まりましたが、活動の中からは知的障害児たちの手による驚くほどのユニークな造形が誕生していきます。それは、粘土が自由な造形を導く素材であったこと、そして敢えて教えることをせず彼らの創造性を信じこれに委ねた優れた指導者が関わっていたことと、無関係ではありません。

その表現に対して大きな可能性を感じていた施設の職員や指導者たちは、施設での造形活動を即売会や展覧会という形で発表していきました。彼らの地道な取り組みはその後、アーティストとのコラボレーションによる新しい展開にも繋がっていきます。また、1981年より始まった「土と色」展は、障害者の造形活動と、それに伴う指導のあり方について、今なお大きな影響を与えています。

これらの活動を経た90年代以降、福祉施設で生まれた作品の一部がローザンヌのアール・ブリュットコレクションなどの国外の美術館でも紹介されるまでとなりました。

このような豊かな歴史を持つ滋賀県において、2019年、滋賀県立近代美術館は「アール・ブリュット」を新たなコレクションの核に加えた「新生美術館」として生まれ変わる予定です。

『生命(いのち)の徴(しるし)─滋賀と「アール・ブリュット」─』展は、新しい美術館の誕生に向けたステイトメントを示す展覧会として、滋賀県の福祉施設のユニークな造形活動の歴史を概観しながら、その先進的な取り組みがどのように継承され、展開してきたのかを参照作品を含めて展覧するものです。表現という可能性を知り、それによって広がった作り手たちの世界ム。本展は、彼らの生命(いのち)の徴(しるし)である数々の作品とその魅力に出会う、素晴らしい機会となることでしょう。

※ 平成27年度文化庁戦略的芸術文化創造推進事業

会 期

平成27年 10月3日(土)─11月23日(月・祝)休 館 日

毎週月曜日。ただし10月12日(月・祝)および11月23日(月・祝)は開館、10月13日(火)が休館観 覧 料

一 般 1000円(800円) 高大生 650円(500円) 小中生 450円(350円)

( )内は前売および20名以上の団体料金ローソンチケットでお買い求めの前売券は、当館総合受付(チケットカウンター)にて観覧券とお引き換え下さい。

前売券販売箇所のご案内はこちら※身体障害者手帳等をお持ちの方は、常設展・企画展とも観覧料は無料です。

主 催

文化庁、滋賀県立近代美術館後 援

滋賀県教育委員会、NHK大津放送局、BBCびわ湖放送協 力

落穂寮、湖北まこも、滋賀県立近江学園、滋賀県立信楽学園、信楽青年寮、社会福祉法人なかよし福祉会、社会福祉法人びわこ学園、障害者支援施設もみじ・あざみ、すずかけ絵画クラブ、特定非営利活動法人はれたりくもったり、ボーダレス・アートミュージアムNO-MA(社会福祉法人グロー(GLOW))、みずのき美術館、やまなみ工房協 賛

おごと温泉 びわ湖花街道出展作家(予定)

伊藤喜彦、小笹逸男、小川滋、鎌江一美、菊池一恵、小林祥晃、坂上チユキ、澤田真一、高嶺格、田島征三、谷口ちよ子、西川智之、戸次公明、吉川敏明、村田清司、八木一夫、アドルフ・ヴェルフリ、マッジ・ギル 他展覧会の見どころ

・滋賀県の福祉施設で行われた造形活動の出発点にあたる作品の数々をご覧いただけます。

・歴史の分岐点に登場した様々な作品をご覧いただけます。

・澤田真一や伊藤喜彦など滋賀県を代表する作家をはじめ、県外・国外の作家もボーダレスに出展します関連事業

■講演会「右腕を失って アール・ブリュットと三橋節子」

講師:椹木野衣氏(美術批評家、多摩美術大学美術学部教授)

日程:10月17日(土) 14:30〜16:00 場所:当館講堂

■トークイベント「滋賀の造形を語る」

講 演:講師:吉永太市氏(元一麦寮寮長)

座談会:講師:谷村太氏(元滋賀県立近江学園支援員)・山下完和氏(やまなみ工房施設長)

聞き手:服部正氏(甲南大学文学部准教授)

日 程:11月1日(日)14:00〜

場 所:当館講堂

■たいけんびじゅつかん(小中学生のための体験ワークショップ)

◇10月「羊毛フェルトでふわふわ壁飾りを作ろう!」

日時:10月18日(日) 1. 9:30〜12:00 2. 13:30〜16:30

講師:山野若菜氏(羊毛フェルト作家)

会場:当館ワークショップルーム

定員:各15名

材料費:未定(1000円程度の予定です)

◇11月「アール・ブリュットとはなそう!アートをつくろう!」

日時:11月15日(日)10:00〜14:30

会場:当館ワークショップルーム

定員:30名

材料費:100円

瀬田キャンパスに「カフェ」(6)

叔父のこと

■昨日は、週1回いっている老母の生活介護の日でした。少し前に、入院していたこともあり、母の弟=叔父が、九州から新幹線に乗ってやってきてくれました。叔父自身も76歳で、後期高齢者のカテゴリーに入るわけですが、姉=母のことを心配して見舞いに来るとともに、これからのことについていろいろ話しをしに来てくれたのです。九州と関西は離れいるため、またお互いに高齢であるために、母とは2年ぶりの再会でした。

■急に話しは変わるのですが、私が幼稚園の頃、叔父は、北九州市の小倉区(現在の小倉北区)にあった我が家に下宿していました。当時の我が家は、狭い公団住宅でした。間取りは3K。つまり、6畳と4畳半の部屋が2部屋、居室は合計3部屋あり、狭い板のみのキッチンが1つある…という意味です。四畳半のひとつが、叔父の部屋であり私の部屋でもありました。今から思えば若い叔父にはとても気の毒ではありますが、大学生が幼稚園児と一緒に布団を敷いて眠っていたのです。その頃、叔父は、福岡市にある九州大学農学部農業機械学科の学生でした。四畳半の部屋においた木の机で、古びた電気足温器を使い、キルトのアノラックを着て、農業機械の設計図をT定規などを使いながら設計していたように記憶しています。たしか芋(ジャガイモかサツマイモかは忘れましたが…)を傷つけずに畑から掘りおこすための機械だったかな…。

▪︎もっと古い記憶あります。3歳頃の記憶でしょうか。当時は、神戸の東灘区にある公団住宅に住んでいました(間取りは、3Kよりも狭い2DKでした)。そこに叔父が遊びに来たのです。私が記憶しているのは、我が家から九州に帰るときのことです。4階のベランダから、帰っていく叔父をいつまでも見ていたことを記憶しているのです。叔父が振り返って手を振ってくれたようにも思います。おそらくは、寂しかったのでしょうね、叔父が帰るのが。まあ、いろいろ昔のことを思い出しながら記念写真として撮ったのがトップの写真です。撮ってくれたのは、妻ですが、妻に言わせると、似ているのだそうです。顔のパーツが似ているとのこと。本人たちには、よくわかりません。ちなみに、母と叔父とは、よく似ています。さすがに、姉弟ですね。

▪︎叔父は母を見舞ったあと、大阪郊外の生駒山系の麓にある霊園に墓参りにいくということなっていました。そこで、叔父をその霊園まで我が家の自動車で連れていくことにしました。墓は、もともと大阪の天王寺のある寺にありましたが、お寺が土地を売り、この霊園に墓を移したのです。1973年のことです。もうずいぶん昔のことですね。生駒山系の山裾を切り開いて造成した霊園ですから、かなり階段を登らなくてはいけません。76歳の叔父には、かなり辛かったのではないかと思います。上の写真は、iPhone6plusのカメラで撮ったものです。パノラマ機能で撮りました。そのため、風景はゆがんでいます。ご覧の通りの風景です。この霊園、登るのはたどり着くまでは大変なんですが、霊園からの風景は最高です。大阪平野が一望できます。昨日は、遠く、神戸の六甲山系を確認することができました。また、少し左方には、「あべのハルカス」も確認できました。

▪︎叔父は母を見舞ったあと、大阪郊外の生駒山系の麓にある霊園に墓参りにいくということなっていました。そこで、叔父をその霊園まで我が家の自動車で連れていくことにしました。墓は、もともと大阪の天王寺のある寺にありましたが、お寺が土地を売り、この霊園に墓を移したのです。1973年のことです。もうずいぶん昔のことですね。生駒山系の山裾を切り開いて造成した霊園ですから、かなり階段を登らなくてはいけません。76歳の叔父には、かなり辛かったのではないかと思います。上の写真は、iPhone6plusのカメラで撮ったものです。パノラマ機能で撮りました。そのため、風景はゆがんでいます。ご覧の通りの風景です。この霊園、登るのはたどり着くまでは大変なんですが、霊園からの風景は最高です。大阪平野が一望できます。昨日は、遠く、神戸の六甲山系を確認することができました。また、少し左方には、「あべのハルカス」も確認できました。

▪︎ところで、叔父は九州の遠方に住んでいるため、なかなかこの墓の守りをすることができません。叔父は、墓が霊園のどこにあるのかを書いたメモ書きを、ニコッと笑って私に渡しました。何も言いませんでしたが、「なかなか墓の守りに行けないので、自分の替わりに行ってほしい」…ということなのでしょうか。私自身は、この霊園にくるのは、おそらくは3回目かと思います。そして、霊園の風景を眺めながら、いつも次のようなことを頭に思い浮かべます。

「高度経済成長」(都市への労働力の移動)→「都市の膨張」(郊外の住宅地化・開発)→「墓地・霊園の造成」(市街地寺院の郊外への移転・墓地需要の増大・霊園開発)→「祖先祭祀/家の意識」(その連続性と変容)

▪︎高度経済成長期以降は、都市の勤労者が郊外に住宅地を求めることにより、都市、あるいは都市圏は、どんどん発展・膨張していくことになります。私の住んでいる奈良市の西の丘陵地帯などは、大阪に勤めるサラリーマンの典型的な住宅地です。

■都市に移り住んだ人たち、そしてその子どもたちも、必ず亡くなるわけです。もちろん、「田舎に墓がある」という人は別ですが、そうでなければ都市の郊外や近郊の霊園等に墓を求めることになります。今回、叔父が参った墓も、「伝統的な規範」からすれば叔父に祀る責任があります。そして叔父の長男である私の従兄弟にその責任は移譲されていきます。しかし、現実には、家の直系のラインの人たちだけで墓の守りをすることが難しくなってきているのです。これからの時代、墓はどうなっていくのか。このあたりは、すごく社会学的なテーマでもあります。

65,000アクセス感謝!

▪︎今年の5月19日に、アクセスカウンターが55,000を超えました。その64日後、60,000を超えました。そして、さきほど65,000に到達しました。アクセスカウンターは、2012年の9月5日に設置しましたが、それ以降、5,000刻みでいうと、以下のようにアクセス数が増えてきました。5,000ごとに、かかった日数=期間は縮まる傾向にあり、1日ごとの平均アクセス数も伸びてきていましたが、最近は、少し減少傾向です。また、夏期休暇等がはいっているため、大学関係者のアクセス数も減少したように思います。でも、本当のところは、どうなのか、私にもよくわかりません。昨日、一昨日と、どういうわけかアクセス数が100を超えました。時々、こういうことがあります。まあ、アクセス数を励みにしつつ、ブログの記事を単なる日記ではなく、ホームページのタイトル「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」に相応しい内容に近づけようとは思っているのですが…なかなかです。

2012/9/5:アクセスカウンター設置。

2013/2/21 :5,000アクセス:期間169日: 30アクセス/日

2013/6/29 :10,000アクセス。期間128日: 39アクセス/日

2013/10/30 :15,000アクセス。期間123日: 40アクセス/日

2014/2/6 :20,000アクセス。期間99 日:51アクセス/日

2014/5/6 : 25,000アクセス。期間89日: 56アクセス/日

2014/8/5 :30,000アクセス。期間91日: 55アクセス/日

2014/10/21: 35,000アクセス。期間77日: 65アクセス/日

2014/12/8 :40,000アクセス。期間48日: 104アクセス/日

2015/1/27 :45,000アクセス。期間50日: 100アクセス/日

2015/3/25 :50,000アクセス。期間56日: 90アクセス/日

2015/5/19 :55,000アクセス。期間55日: 91アクセス/日

2015/7/22 : 60,000アクセス。期間64日: 78アクセス/日

2015/9/27 : 65,000アクセス。期間67日: 75アクセス/日

▪︎どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

大学院・博士後期課程中間発表会

▪︎今日は、大学院社会学研究科博士後期課程の中間発表会でした。社会学研究は、社会学専攻と社会福祉学専攻の2専攻から構成されていますが、在籍する博士後期課程の院生の人数の関係から、社会学専攻は午後から、社会福祉学専攻は午前から始まりました。博士後期課程の院生は、博士号を取得してプロの研究者を目指すわけですが、そこにあるハードルというか壁はなかなか高く、超えることは大変なわけです。思い出してみれば、「研究をするって、どういうことなのか」ということを、「論文を書くって、どういうことなのか」ということを、私自身は博士後期課程の時の厳しい教育のなかでやっと理解することができたように思います。

▪︎「守破離」という言葉があります。「茶道、武道、芸術などでの師弟関係」の変遷を表現したものです。以下のように理解されています (wikipediaの解説で恐縮です…)

まずは師匠に言われたこと、型を「守る」ところから修行が始まる。その後、その型を自分と照らし合わせて研究することにより、自分に合った、より良いと思われる型をつくることにより既存の型を「破る」。最終的には師匠の型、そして自分自身が造り出した型の上に立脚した個人は、自分自身と技についてよく理解しているため、型から自由になり、型から「離れ」て自在になることができる。

▪︎この「守破離」は、学問についても言えるのではないかと思います。特に、社会科学系・人文学系かなと思います。教師が一生懸命になって弟子に教育しようとすることは、言葉で、文字で説明できる以前のことなのです。学問の勘所のようものです。メタ理論にかかわることです。たとえば、自転車をこぐってどういうことと聞かれても、説明できません。水に浮かぶってどういうことと聞かれても、説明できません。だから余計に教えることが困難なわけです。もちろん、スッと理解できる人もいますが、普通の人びとはそう簡単にはいきません。武道の最初の練習が「型」の練習から入るように、学問も、「教師に言われたこと、型を「守る」ところから修行が始まる」という側面があります。その「型」がどのようなものなか、身体的にも理解できなないといけません。身体的というのは、言葉で説明しなくてはも、そのことをうまく実践することができる…という意味です。大学院の時代は、通常、まずはこの「型」を身につけることから始まります。これができない人は、特異な才能をもっている人以外は、プロになることが難しいかと思います。私の経験からすれば、いくつかの査読付きの学会誌に自分の論文が掲載される過程で、わかってくるものだと思うのですが…。今日の中間発表会では、この「守破離」について考えさせられました(守のあとの破離については、プロになったあとの話しなので、また別の機会に…と思っています)。

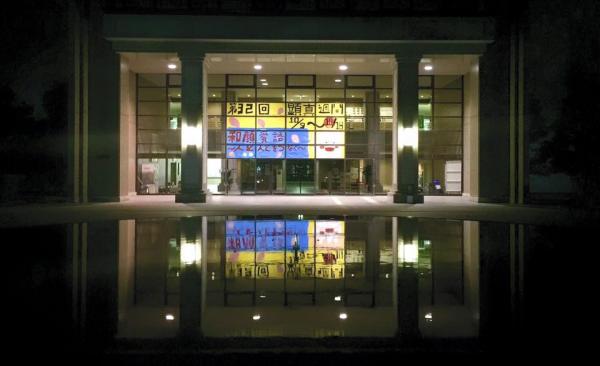

▪︎中間発表会のあとは、生協のRECレストランで慰労会でした。私は、気持ち的に疲れたこともあり、家が遠いこともあり、30分ほどでお暇することにしました。外に出ると、もう真っ暗でした。瀬田キャンパス1号館の入り口だけが明るく照らされていました。そこには「第32回 顕真週間」とあります。顕真週間。龍谷大学にとっては大切な行儀が行われます。以下は、大学のホームページにある説明です。

龍谷大学学友会宗教局6サークル(男声合唱団、宗教教育部、伝道部、パイオニアクラブ、仏像研究会、仏教青年会)が、建学の精神の普及と研鑽をはかるべく、活動の集大成として報恩講を中心とした数日間、「顕真週間」と名付け、宗教文化講演会を主としたさまざまな催しを行います。

カヤネズミの巣

▪︎一つ前のエントリーで、カヤネズミの巣のことを書きました。このカヤネズミの巣は、総合地球環境学研究所のPD研究員である浅野悟史くんが、8月末に開催された「北船路・かかし祭」のさいに確認していたものです。写真は、そのカヤネズミの巣を撮ったものです。発見してくれたのは、この「かかし祭」に参加してくれた農学部の古本先生の息子さんでした。観察眼が鋭い!! その知らせを聞いて、浅野くんが写真に撮ってみたというわけです。

▪︎このカヤネズミの巣ですが、浅野くんからの報告によれば、一昨日の稲刈りのさいに、最終的には5つも確認されたようです。小さな田んぼですので、これはすごいなと単純に思いました。浅野くんからの情報によれば、まわりのススキの多い草原にも巣を作っていないか探索しても見つけられなかったといいます。カヤネズミにとって、私たちが「龍大米」を生産している小さな田んぼの方が居心地が良かったのかもしれません。餌が豊富にある…、敵に襲われにくい…といった理由があるのかもしれません。浅野くんは、私たちの田んぼ以外の、村の農家の田んぼの稲刈りも手伝ったようですが、そこではみつからなかったようです。ちなみに、私たちの田んぼは、通称「限界田」と呼ばれています。といいますか、指導農家の吹野さんが、そのように呼んでおられます。なにが限界かというと、北船路集落の棚田の一番てっぺんにあるためです。これ以上は田んぼをつくれない…から限界なのです。田んぼの山側は草原や森林になっています。つまり、人間の手が少し加わった自然のすぐそばにある田んぼということになります。

▪︎カヤネズミは、その名前からもわかるように、茅場やススキの原っぱで生きる動物です。それらは、人間の手によって刈り取られることが前提になっています。そのような人の手が加わるところに生息する動物なのです。調べてみると、今回のようにイネに営巣するさいには、米を食べるそうです。まあ、食べるといっても日本で一番小さなネズミですので、1日に食べる量はほんのわずかです。むしろ、田んぼにいるバッタやイナゴも食べてくれます。田んぼのなかの生態系は、どのようになっているのでしょうね。専門家に確認する必要があります。それはともかく、「北船路米づくり研究会」の田んぼは、カヤネズミが生きることのできる(餌になる昆虫がちゃんといる)、生物多様性の高い田んぼであるといえそうです。

【追記】▪︎カヤネズミについてエントリーしたところ、カヤネズミの生態に関して研究されているアマチュア研究者の方から、このブログの「CONTACT」機能を使ってメッセージをいただきました(以前は、個々の記事にもコメントを書けるようにしていたのですが、海外から大量のスパムメールが送られてくるようになり、その処理に辟易して、現在ではコメント機能が使えないようにしています)。「農地周辺でカヤネズミがどのように暮らしているかに興味を持ち、自宅近くの農地などでも観察」されているそうです。いたただいたメッセージからは、カヤネズミが一箇所でなく季節で移動しながら暮らしていることを教えていただきました。ありがとうございました。また、カヤネズミに関して何かありましたら、このブログにエントリーしたいと思います。