堤真一さんのファミリーヒストリー

俳優の堤真一さんの「ファミリーヒストリー」。堤さんは、亡くなったお父様との関係がより深まったと思う。涙腺崩壊。よく取材しているなといつも感心。#ファミリーヒストリー#堤真一 https://t.co/okr8jFxWqr

— 脇田健一 (@wakkyken) October 25, 2021

■昨晩、俳優の堤真一さんがゲストのNHK「ファミリーヒストリー」を視ました。堤さんはー57歳です。私とは6歳違います。この6歳の差が近いのか離れているのか、よくわかりません。ただ、両親が戦争で若い頃に苦労してきたこと、進学したくてもできなかったこと、団地で育ったこと、その他諸々、少し年齢は違うけれど、似たような共通の経験があるからなのかもしれません、堤さんの「ファミリーヒストリー」を視聴しながら大変感動しました。私と同じような思いを持たれた同世代の方は、たくさんいらっしゃるのではないかと思います。お父さんを最後に見舞った時の堤さんのお話を聞いて、自分の父親の時のことを思い出しました。グッときて涙腺崩壊しました。この番組を通して、堤さんは、亡くなったお父様との関係がより深まったのではないでしょうか。

■いつも、よくここまでという程細かいところまでリサーチをしているなと感心します。おそらく試聴されている方達の中にも、できるものならば自分のルーツも知りたいという人がたくさんおられることでしょう。

炭焼きのこと

■指導している大学院生とともに、高島市朽木で炭焼きと村づくりに関して、少しずつお話しをお聞きしています。昨日の午前中は朽木の椋川(おっきん椋川交流館)で、是永宙さんからお話を伺いました。ありがとうございました。

■高島市の中山間地域は、高度経済成長期の前半までは、どこの地域でも炭焼きをされていました。いわゆる燃料革命の前までになります。高島市内では、現在確認されているだけで、4つの集落で炭焼きされているか、これから復活させようとされています。いずれの地域も、過疎と高齢化が進行している地域です。かつて炭焼きを生業としてされていたのは、現在の年齢で言えば、80歳代も半ば以上の方達になります。70歳代の方であれば、手伝いはしたけれど、自分が家の中で中心になって炭焼きをしていたわけではありません。ですので、何歳位の方が、いつ頃から炭焼きを復活させようとしたのかにより、微妙に取り組み方や、何のために炭焼きを復活させたのかという理由については違いがあります。

■炭焼きに焦点を当てて聞き取りをしていますが、その背景となる村の暮らしや社会経済の背景、また外部からやっくるIターンの人びとの存在、村づくりの活動、さらには最近の流行りの言葉でいえば、関係人口の拡大といったコンテクストの中で炭焼きの活動を位置付けなければなりません。いつか、もう少し詳しくこのブログでも報告できるかもしれません。

真野浜で理事会

■昨日は、夕方から真野浜(大津市今堅田)にある民宿「きよみ荘」さんで、NPO法人「琵琶故知新」の理事会&懇親会が開催されました。「きよみ荘」は、理事のお一人が経営されている民宿です。昨日は、ひさしぶりにzoomではなく、理事の皆さんと直接お会いして話し合うとことができました。もちろん、zoomでも意見の交換、言葉のやり取りはできるのですが、実際にお会いすると、もっと深いところでお互いの理解が深まり、素敵な交流ができたように感じました。

■この日の理事会の議題は3つありました。1つめは、某財団へ助成金の申請について。結果ですが、残念ながら次点でした。採択に至りませんでした。私たちのNPOで頑張って運営していこうと思っている「びわぽいんと」、その考え方については共感していただき、評価もいただいたようでしたが、助成する側からすれば、「びわぽいんと」が社会に定着していくために、さらに戦略性を高めてほしいということのようです。そうなんです。そのことは、私たち理事たちもよくわかっているんです。頑張らねば…なのです。ということで、議題の2つめが、某大手通信会社との連携事業についてです。具体的なことはまだ書くことができませんが、良い方向で議論が進んでいます。楽しにしています。そして議題の3つめ。「びわぽいんと」の戦略性を高めるための「勉強会」の開催です。勉強会、誰が勉強するのか。はい、私たちNPOの理事が勉強させていただきます。滋賀県内で、環境保全活動に関連して活躍されている皆さんをお呼びして、「びわぽいんと」を鍛えるためのご意見やアドバイスをいただく開催しようと思っています。すでに4人の方達に参加の了解をいただいています。この「勉強会」も楽しみにしています。

■昨日は、このような議題を中心に理事の皆さんとディスカッションを行いました。良いディスカッションができたと思います。そのあとは、民宿「きよみ荘」さんが用意してくださった鍋料理で懇親会を楽しみました。理事の皆さんの中には、滋賀県以外にもお住まいの方もおられます。神戸からお越しの理事は、大津市堅田の酒蔵の日本酒「波乃音」を堪能されていました。その日は「きよみ荘」に宿泊されルことになっておられたので、かなり召し上がったのではないですかね。別の要件のお疲れもあってか、沈没してしまったようです。良い宴会でした。

■写真のことも少し説明しておきます。トップは、真野浜から見た琵琶湖の北湖です。琵琶湖は琵琶湖大橋から南が南湖、北が北湖に区分されます。南湖と北湖とではスケールが全然違います。北湖はワイルドです。写真の真ん中より少し右側に見えるのは沖島です。左から張り出しているように見えるのは、湖西の比良山系です。天気が良ければ、伊吹山まで眺めることができるのですが、今日は雲に隠れているようです。中段左の写真は、対岸の守山市です。真ん中に見えるのは、湖岸にあるマンションです。右の方には、野洲市にある三上山が見えますね。中段右の写真は、左の写真と同じ方向を拡大したものです。遠くに鈴鹿山脈が見えますね。下段は、理事会の様子です。私は、技術的なことはよくわからないのですが、「びわぽいんと」で用いるアプリがバージョンアップしたのでそれを理事の面々で確認しているところです。

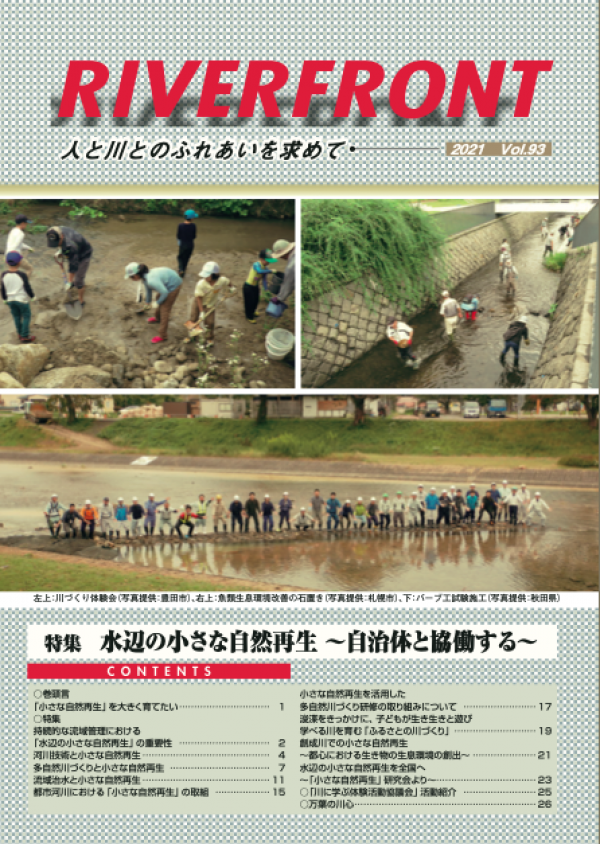

水辺の小さな自然再生

卒論指導、卒寿の祝い、民間企業とNPOの協議

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■このブログでは、あまり役に立つことを書いていません。といいますか、1人の大学教員の日々の出来事を書いているものですから…。まあ、公開日記のようなものですね。教員としての私に関する情報は、ブログタイトル下にあるブルーの文字のメニューバーをクリックしてご覧ください。というわけでして、今回も、そういう役に立たない「日々の出来事」を書いています。ご容赦ください。

■月曜日の午前中、自宅で、zoomで2人の学生の卒論指導を行いました。夏期休暇中から、いろいろzoomで面談を積み重ねながら研究を進捗させている人もいますが、そうでない人もいます。こちらのお2人は、後者のそうでない人…になります。とはいえ、不真面目というわけではありません。いろいろ、自分なりには努力をされてきたのですが、次の一歩を踏み出せずにいます。もちろん、緊急事態宣言で大学の危機管理レベルが「2」から「3」になり、学外に調査に出かけていくことができなくなったことも大きいかなと思います。本当は夏期休暇中に調査をして欲しかったのですが、仕方がありません。再び危機管理レベルが10月から「2」に戻ります。時間はもうないわけですが、頑張って調査に出かけて欲しいと思います。

■午後からは引き続き自宅で学部の事務仕事等を行い、それらを済ませて後、大津の街中にある萬治元年創業の酒蔵・平井商店さんに向かいました。日本酒好きの義父の卒寿のお祝い(90歳)を贈るためです。平井商店さんは、私が贔屓にしている大津の中心市街地にある酒蔵です。

■大津は、大きい津、すなわち「大きな港」という意味の地名で、江戸幕府直轄の宿場町として江戸時代初期に誕生しました。「平井商店」さんは、その宿場町に1658年(万治元年)に創業された長い歴史を持つ酒蔵なのです。代表的な銘柄の「浅茅生」(あさぢお)は、後水尾天皇の皇子 聖護院宮道寛法親王(しょうごいんのみや どうかんほうしんのう)から賜られた和歌「浅茅生の 志げき野中の真清水は いく千世ふとも くみはつきせじ」に因んで命名されています。意味は、茅(あし=葦よしのことです)の生い茂っている湖(琵琶湖)の美しく清らかな清水は、どれだけ汲もうが何年経っても尽きることはないだろう」という意味なんだそうです。もちろん、琵琶湖の水で酒を醸しているわけではないのですが…。結局、岐阜には平井商店の「浅茅生 大吟醸」、「浅茅生 特別純米滋賀渡船六号 ひやおろし」、「浅茅生 大吟醸 曳山」、「北船路 純米吟醸」の4本を贈ることにしました。贈る側が言うことではないのですが、結構、豪華なラインナップだと思っています。ちなみに、最後の「北船路 純米吟醸」は、かつて私が指導していた学生たちによる研究グループ「北船路米づくり研究会」がプロデュースした日本酒です。

■「平井商店」さんの後は、浜大津にある通信会社を訪問しました。社員の皆さん方と、琵琶湖の環境保全活動に関わるステークホルダー間の「連帯」や「連携」を生み出す新しいプラットフォームづくりについて協議を行いました。今回で2回目の協議になります。まだ、具体的にブログに書けるレベルには至っていませんが、お互いの夢が共振しあったように思いました。お互いというのは、私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が提案している「びわぽいんと」のアイデアや仕組みに寄り添っていただいくことができたからです。ありがたいことです。はやく、この取り組みが公表できるようになったらと思います。

■協議の後は、近くにある浜大津の公園を散策しました。時間は17時半頃でしたでしょうか。とても綺麗な空でした。少し暗くなるまで過ごしました。良いことがあったので、美しい空と心が共振し合ったのではないかと思います。もちろん、緊急事態宣言が解除されていれば、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に社員さん達と一緒に行って、さらに夢を語りあうことができるのでしょうが。解除までは、もう少しですね。引き続き感染に気をつけながら、大切なお店を常連客の1人として守って行きたいと思います。

(停泊している船ですが、左から、琵琶湖汽船の「ミシガン」、「ビアンカ」、一番右側は滋賀県庁の環境教育船「うみのこ」です。)

ありがとうお父さん

■朝から、グッときました。起床して、我が家の庭のお世話をしてくださっている庭師・椿野大輔さんのfacebookへの投稿を拝読し、とても胸が熱くなりました。椿野さんは、庭師さんですが、近くの棚田を借りてお仲間と米作りをされています。その棚田に隣接する棚田の所有者・ツルツルおじさんのお話です。以下は、椿野さんの投稿です。

うちの田んぼのお向かいさんの棚田。

仰木の棚田は土手が多く、農作業の大半が草刈りとなる。

80過ぎのお百姓さんがすごくマメに手入れをされていて、いつも土手が綺麗でツルツルおじさんと言っていた。

いつもニコニコと時々声をかけてもらったり親切な方だったが、しばらく姿を見ないのでどうされたかと思ってたら、息子さんが草刈りをしておられる。

聞いてみると胃がんの末期とのこと。

この春の田植えを最後の力を振り絞ってされてから倒れ臥せっておられたが、夏の土用に亡くなられた。

今は息子さんがお父さんの意思を引き継ぎ、稲刈りも終えられ、土手の草刈りなどをされている。

今日も草刈機の音がしているなと帰り際に見てみると

「ありがとうお父さん」と残して草が刈られていた。

■棚田の法面に、息子さんのお父様(ツルツルおじさん)への思いが表現されています。素晴らしいな〜。これは私の勝手な想像でしかありませんが、お父様やさらに上の世代の先祖の皆さんの水田への思いを、息子さんは受け止めておられるのではないでしょうか。どこも日本の農村は厳しい状況にありますが、こちらの棚田のような中山間地域の農村では、耕作放棄地や休耕田がどんどん増えています。こちらの椿野さんが借りておられる田んぼも、10年ほど放置されていたそうですし、隣の田んぼも所有者が数年前に亡くなられて今は休耕田になっているそうです。そのような状況の中で、息子さんがお父さんの意思を継がれているわけですね。繰り返しになりますが、朝から、グッときました。

「個人モデル」と「社会モデル」/ 星加良司さん(東京大准教授)への時事通信社によるインタビュー

■今朝、時事通信社による、星加良司さん(東京大准教授)へのパラリンピックに潜む「危うさ」全盲の社会学者に聞くというインタビュー記事を読みました。星加さんは、この記事の中で次のよう述べておられます。

放送時間がある程度確保され、一つのスポーツイベントとして、アスリートのパフォーマンスに焦点を当てた正当な報道がされた印象を持っています。ただ、パラリンピックというのは「障害の社会モデル」という考え方を社会に普及させるという観点からは、「危ういコンテンツ」だと私は言い続けてきました。

■では「障害の社会モデル」とはなんでしょうか。「個人モデル」との対比で以下のように説明されています。

障害学の基本テーゼとして、「個人モデル」と「社会モデル」という二つの考え方があります。個人モデルというのは従来の常識的な捉え方のことで、障害者が経験する困難が個人の心身の機能制約から生まれてくると考えます。そこから生じた問題を、個人の努力を中心に、周りのサポートで克服していくという理解の仕方です。私が専門とする障害学はこうした従来の見方を個人モデルとして批判し、社会モデルを提起しました。社会モデルとは、そもそも障害者に困難が生じる原因は心身の制約によるのではなく、社会がマジョリティーの利便性を優先する形で偏って構成された結果、しわ寄せを受けているのがマイノリティー=障害者であるという考え方です。問題の本質を見極めるために、個人の身体に焦点を当てるのではなく、今の社会がどういう組み立てになっているのか、誰にとって生きやすい社会なのかに目を向けるわけです。

■この「社会モデル」のような考え方は、これまでも何人かの方達が主張されてきたことかと思いますが、星加さんからすれば、そのような「社会モデル」と対比される個人モデルの考え方は、「仮に福祉の充実に寄与しても、障害者と非障害者の非対称な関係を維持、固定して再生産してしまうという問題を抱えていますから、やはり転換すべき考え方」ということになります。では、オリンピックとパラリンピックを別々に開催すべきではないと考えておられるのかといえば、そうではありません。「大会そのものの在り方の問題と、それに対する社会の側のまなざしの問題を分けて考える必要がある」というのが星加さんの主張です。パラリンピックのアスリートにとって大会の開催はメリットがあることを認めた上で、社会の側がパラリンピックに余計な意味を付加することをやめたほうが良いと主張されます。これだけ競技性が高まっているのだから、「普遍的な障害理解や共生というテーマとつなげることには無理」があり、それとは別に、「障害を生み出している現状の社会の問題を見詰め、共生というテーマにそれ自体としてきちんと向き合う」ことが必要だと主張されます。

産卵のために遡上するコアユ

■先日、facebookで以下のような素晴らしい動画を拝見しました。これは、滋賀県彦根市を流れる河川の中の様子です。コアユが産卵のために遡上しています。おそらくこの河川に沿った道を歩いていても、私程度の観察眼ではよくわからないと思いますが、こうやって水中の様子を拝見すると、河川の生き物の豊さを強く感じます。この動画は、琵琶湖博物館の学芸員をされている金尾さんの投稿です。それをシェアさせていただきました。動画の後半になると、コアユを捕食するハスやニゴイも、画面の右からぬっと出てきます。とっても迫力あります。口が「へ」の字になっているのがハス。ちょっとキツネのような顔がニゴイです。

新大宮川で、アユが産卵できるように河床を耕耘しました。

(アユが産卵していないかどうか確認をして、耕耘作業を行いました。)

(記念写真)

■河川愛護活動をされている「新大宮川を美しくする会」の山本 克也さんにお誘い頂き、比叡山の麓を流れる新大宮川(大津市)に行ってきました。これまでこの新大宮川の活動には一度だけ参加したことがあります。その時は、土砂で埋まった魚道を掘り出し、水が流れるようにすることができました。ところが、その後は授業や仕事のためになかなか参加できていませんでした。今回ひさしぶりに参加することになりました。

■現地では、山本さんと、滋賀県立大学で河川工学を専攻されている学生さん、釣り愛好団体の男性、琵琶湖環境科学研究センターの佐藤 祐一さんと水野敏明さんが集まっておられました。加えて私も含めたこの6名で、アユが産卵しやすいように河床をシャベルやレイキで耕耘しました。また、魚道の下に溜まった礫を取り除く作業を行いました。

■「森-川-湖の水系のつながりを考えた魚介類のにぎわい再生」をテーマに研究されている水野さんには、いろいろ教えていただきました。アユが産卵するさい、どのような河床が好きなのか、アユの「好み」がわかってきました。おかげさまで、歩いただけでアユ好みの河床かどうか足裏の感覚でわかるようになりました。オンラインの作業が続いていたので、野外でとても楽しく作業をすることができました。今回は、作業をしながら、いろいろ勉強することができました。以下は、素人理解なので、ちょっと間違いがあるかもしれません。

・アユが産卵したい場所は、コケや水アカが小石や礫についていない場所(忌避する…匂いなのかな)。流れがあって酸素が供給される場所。水が溜まって澱んでいるような場所はだめ。1cmほどの小さな石の間に砂(といってもザラザラした砂)があること。

・比叡山延暦寺が森林をきちんと管理され下草が生えているから、土砂が一気に流出せず、アユが産卵しやすい河床になっていること。

・とはいえ、この夏の豪雨で、新大宮川にも土砂や礫が流れ込んで河床が浅くなっていること。河川の中に樹が生えてそこに土砂や礫が溜まっていること。越水が心配。

・また、琵琶湖からの湖水の流れも河口部では大きな影響を持っており、河川の流れと琵琶湖の流れがぶつかりあっていること。治水工事では、あまりこの辺りを考えてきていないこと。

・人が河床を耕耘すると、コケや水赤が流れて河床が明るくなり、アユが集まってくる。あとは水温が23℃を下回るようになると産卵を始めること。アユに対しての取り組みの成果が短時間でわかる。見えやすい。理解しやすい。楽しい。

・人が耕耘することでアユが産卵しやすい環境が生まれるのならば、これっていわゆる「半栽培」(semi-domestication)みたいなものかな…。他の地域では、鮭が散乱しやすいように河床を耕耘することがある。県内でも、家棟川ではビワマスの産卵のために河床を耕しているな…。

■いろいろ勉強できて楽しかった!! これから、こういう活動が県内のあちこちで生まれてくると良いなと思います。これまでであれば、見えない制度的な壁に阻まれ、お互いにコミュニケーションすることがなかった方達が具体的な河川という「場所」に集い、一緒に汗をかきながら意見交換をすることで、これまでとは異なる見方、考え方をするようになる。そこから、予想もしない新しい協働が生まれてくる。私は、そのあたりのことに強い関心があります。滋賀県って、すごいな〜と思います。

【追記】「比叡森林継承プロジェクト」について

(大きな柳が生えています。ここに土砂が堆積しています。こうなると人力では除去できません。魚道は4段あるはずなのですが、確認できるのは2段のみです。土砂が堆積して河床が浅くなっているのです。想定外の集中豪雨等があったときに越水しないか心配です。)

(河口に近い場所です。正しい説明かどうかわかりませんが、琵琶湖からの水の圧力と、上流からの川の圧力が、ここでぶつかってできあがった洲。住宅地の中にある短い河川(人工的な放水路)ですが、いろいろ勉強することがあります。)

(河口近くから、ゴミを拾いながら、以前掘り起こした魚道まで戻ってきました。拾ったゴミの中には、蛍光灯がありました。これは特にあかんやろ…という不法投棄。山本さんたちが活動をされる中で、この新大宮川のゴミは相当量減ってきました。素晴らしいです。それでも、まだ捨てられる方がいらっしゃるのですね。残念です。以前、掘り起こした魚動、それは「俺の魚道」になっています。自分とのつながりのある「魚道」になっています。だから、この魚道の状況が心配になります。こういう関わることで「自分化」していくことって、大切ですよね。最後は、魚動の下に溜まった礫を取り除き、アユが遡上しやすくしました。)

指標で見る びわ湖と暮らしの過去・現在「びわ湖なう2021」

■びわ湖なう~指標で見るびわ湖と暮らしの過去・現在~2021年8月31日

■サイトからの引用です。

琵琶湖は単に水をたたえる「水瓶」としてそこにあるのではなく、数多くの生き物が生息し、また私たちも日々その恩恵を受けて生活をしています。琵琶湖の水、生き物、私たちの暮らしは密接につながり、影響し合いながら存在しており、どれか一つの側面だけをもって琵琶湖の状態を評価することはできません。しかしこれまで、琵琶湖の水質はどうか、魚はどうか、森林はどうかといったように、個別に評価されることが普通で、全体を見て一体どこに根本的な問題があるのか、どこから手を付ければよいのかなどを話し合う機会やそのための資料はほとんどありませんでした。

本レポート「びわ湖なう~指標で見るびわ湖と暮らしの過去・現在~(State of the Lake Biwa and Our Life)」は、このうちアウトカム指標に着目し、「いま、琵琶湖とそれを取り巻く私たちの暮らしがどのような状態にあるのか?これまでどのような経緯をたどってきたのか?」を端的に理解するための資料として、可能な限り直近のデータを取り入れ作成しています。