法話「深き人生の悲哀」

▪︎瀬田キャンパスの樹心館で、ご生誕法要が行われました。ご生誕法要とは、親鸞聖人のお誕生日(5月21日)を機縁として毎月21日に行なわれる法要です。『讃仏偈』を勤めた後、法話があります。本日は、農学部の杉岡先生から、「深き人生の悲哀」というテーマでの法話をお聞かせいただきました。家族や、家族のように親しい人との死別(二人称の死)=悲哀を契機に、阿弥陀仏のような大いなるはたらきにより自己の死(一人称の死)に自覚的になり、そのプロセスを経て他者の死(三人称の死)に共感できる…そのような法話でした。

▪︎私の狭い専門分野は環境社会学ですが、同時に、社会学の立場からですが、「死生観」に強い関心を持って細々と勉強をしています。大変勉強になりました。もっとも、仏教では「死生」とはいわず、「生死」(しょうじ)というそうです。

▪︎杉岡先生の法話は、西田幾多郎の哲学をベースにしたものでした。先生が配布されたレジュメでは、西田は大乗仏教とその思想(禅宗と念仏)を西洋哲学と対峙させることによって、「東西文化の融合の途」を探求したと解説されていました。その西田が、自身の子どもを亡くした経験と、『歎異抄』の理解をもとに、時間が経過しても悲哀はなくならない、そうではなく、その質が変わるのだと考えていたことを、資料をもとにご説明になりました。その上で、「よりそう」とは、本当は「よりそう」ことができない、共感することができないとわかった人が、初めて口にできる言葉なのだともご説明になりました。心に深く染み入る法話でした。ありがとうございました。

【追記】▪︎ご法話で、杉岡先生が引用されていた西田幾多郎の文章は、以下で読むことができます。「我が子の死」という題の文章です。「青空文庫」にありました。

自治会の「餅つき大会」

▪︎今日の午前中は、自治会の「餅つき大会」でした。自治会のイベントのときには自治会役員の皆さんとともに、ボランティアグループが頑張って活躍します。この日、朝から8時過ぎから準備を始め、9時頃からつきはじめました。つきたての餅は、「ぜんざい」、「きな粉餅」、「大根おろし餅」として皆さんと一緒にいただきました。つきたての餅は、どれもとても美味しかったです。丸めた餅は、袋詰めにして、各世帯に配られました。もう25年間続いているこの「餅つき大会」、もう完全にうちの自治会の年中行事となっています。

▪︎たった8臼、それも交代でついたのですが、つき手のボランティアのなかでは、最年少の私が一番「登板回数」が多くなりました。しかも、景気付けにお酒を飲みながらでしたので、少しへばって、なおかつ腕が筋肉痛になってしまいました。今日は、赤ちゃんから88歳・米寿の高齢者の方まで、多くの自治会会員の皆さんにご参加いただきました。最長老の88歳の男性は、亡くなった私の父と同い年です。第二次世界大戦の際にも徴兵された方です。その方も、重い杵を握って餅をつかれました。非常にお元気です。今日は、新しく転居されてきた若いご家族が参加されました。若いお父さんが、餅をついてくださいました。このような自治会の濃いつながりのあるマンション、とても素敵だと思っています。

【追記】

■昨日は、昼間の餅つきに続いて、晩は自治会の忘年会でした。自宅マンションの集会室で、鮟鱇鍋、焼き肉、そして篠山の猪鍋を楽しみました。私が座ったテーブルは、猪鍋のテーブルでした。味噌味の鍋です。こんなに美味しいとは思っていませんでした。以前食べたものと比較して、ずいぶん美味しく感じました。仕入れてきたお店も、篠山ではとても有名なお店らしいです。

樹のイルミネーション

「大津市都市計画マスタープランまちづくり会議 北部ブロック」ワークショップ

▪︎今日は、大津市の堅田にある「北部地域センター」で、「大津市都市計画マスタープランまちづくり会議 北部ブロック」が開催されました。この会議では、大津市の「都市計画マスタープラン」を作っていくためのワークショップも同時に開催されました。このワークショップに参加された市民の皆さんのご意見が、マスタープランに、特に地域別構想に反映されていくことになります。大津市を7つに区分したブロックごとに、このようなワークショップが開催されています。7ブロックの区分は、超高齢社会・人口減少社会のもとでも都市サービスの確保を図るためのコンパクト+ネットワークの視点、地域コミュニテの視点、歴史・文化の視点、地形・景観の視点、他の計画との整合の視点、以上5つの視点からの総合的判断にもとづいています。私は、大津市都市計画審議会で審議員や大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会部会長職務代理者を務めていることから、この日はアドバイザーとして参加させていただきました。

▪︎最初は、少し緊張した雰囲気でしたが、ファシリテーターの方達のお力もあり、すぐに笑い声が聞こえてくる楽しい雰囲気になっていきました。皆さん、熱心に自分の考えを述べておられました。この日参加された皆さんは、北部ブロックにお住まいの皆さんです。北部ブロックとは、堅田、仰木、仰木の里、真野、伊香立、そして葛川にいたる広いエリアです。もっとも広いエリアとはいえ、同時に、地域間には相対的に強い関係があることも事実です。特に、堅田、真野、伊香立、葛川といった地域はそうだと思います。しかし、普段、交流されているのは、おそらくはもっと小さいエリアになるのではないでしょうか。北部ブロックという地域社会について話しをされたご経験も、あまりなかったのではないかと思います。

▪︎これまで、ワークショップを経験されたことのある方は、参加者のうちの約半分ほどの方達だけでした。ワークショップを通じて、ふだん何気なく自分自身で考えていることと、似たような発想をしている人がいることに納得し、あるいは逆に、自分自身とは異なる考え方に気がついたりと、有意義な経験をされたようでした。今回のワークショップでは、この北部ブロックの「魅力」と「問題点」についてポストイットカードに書いて提示しあい、それを模造紙に貼り付けていきました。また、さらに「魅力」を伸ばしていくための、そして「問題点」を解決していくための「取り組み」についてもアイデアを出していただきました。かなり盛り上がりました。予定の時間をオーバーして、熱心に議論いただきました。今後は、このワークショップの成果を、マスタープランや地域別構想に反映していくわけですが、どのように反映させているのか、またその反映させていくプロセスをも含めて、参加者の皆さん、そしてお住まいの地域の皆さんにフィードバックしていくことが大切かと思っています。

▪︎ところで、今日の会議の会場となったのは、「北部地域センター」のホールでした。ホールにはステージがあり、緞帳がぶら下がっていました。緞帳に描かれているのは、「堅田の浮御堂」と琵琶湖のようです。

【追記】■今回の北部ブロックの「まちづくり会議」では、最後にアドバイザーとして総評をさせていただきました。そのなかで、ひとつのたとえ話をしました。先日、岐阜県の中津川市のまちづくりのお手伝いにいったさい、「栗きんとん」の詰め合わせをお土産にいただきました。中津川市は、栗きんとんの発祥の地なのです。ただし、この「栗きんとんの詰め合わせ」、市内にあるさまざまな老舗の和菓子屋さん自慢の栗きんとんを詰め合わせにしたものなのです。すべて「栗きんとん」なんですが、そうでありながらひとつひとつに個性があるのです。今回、北部の「まちづくり会議」では、これからの「まちづくり」のイメージを伝えるために、この中津川市の「栗きんとん」の詰め合わせのお話しをさせていただきました。小さなコミュニティが、それぞれ個性をもちながらも、全体としてはまとまっている、あるいは相補的な関係のなかでに全体ができあがっている、そのようなイメージです。うまく伝わったかどうかわかりませんが、参加者のおひとりからは、「わかりやすくて聞いててワクワクしてきました」という感想をいただきました。他のみなさんにも、そのように感じてもらえるとうれしいんですけど、どうでしょうね〜。

■もうひとつ、とても印象に残ったことがあります。今回の「まちづくり会議」の最年少の参加者は、20歳代前半の方でした。消防団に所属されているようです。災害対策に関連して、ご自身の意見を述べられました。災害時には安否確認が大切になりますが、普段からのつながりが大切だという意見です。これも大切な意見かと思いました。超高齢化社会では、行政サービスに期待することができません。ますます地域社会では共助の仕組みが大切になってきます。自分たちの地域の実情を基盤にした、持続可能な共助の仕組みをどうつくっていくのかが問われるのです。一人の方が、複数の共助の仕組みを支えることに参加していると、地域には重層化された共助の仕組みのネットワークが生まれることになります。重層化されたネットワークをどう構築していくのか、いろいろ地域の皆さんのご意見を伺いたいと思います。

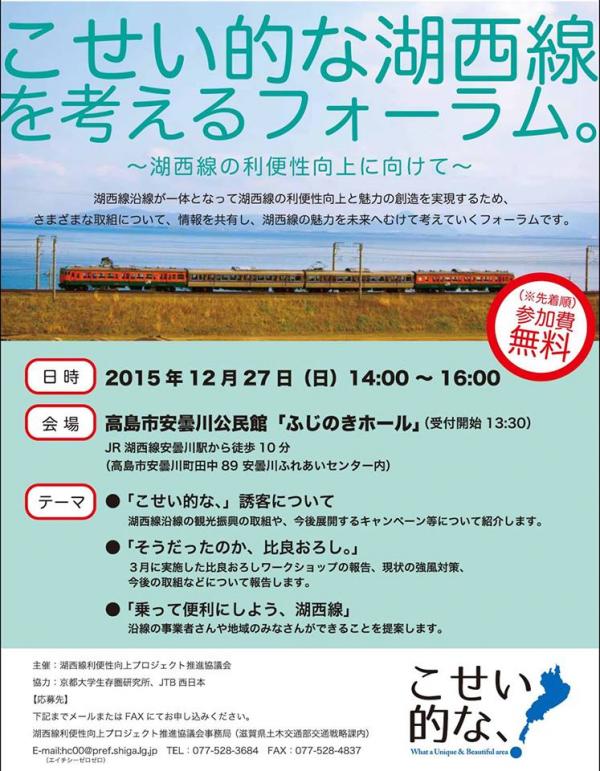

湖西線利便性向上プロジェクト

▪︎JR湖西線に関するイベントが開催されるようです。「湖西線利便性向上ブロジェクト推進協議会」とは、滋賀県が中心になって組織した団体です。滋賀県のホームページでは、以下のように説明しています。「平成26年8月に湖西線の利便性向上に向けた検討を行うため、滋賀県と湖西線沿線の大津市、高島市、長浜市の3市が連携して設置した「湖西線利便性向上プロジェクトチーム」での取り組みを、より強力に進めていくため、平成27年4月には、その組織を(仮称)湖西線利便性向上プロジェクト推進協議会に改め、湖西線の利便性向上と、鉄道を活かした湖西線沿線地域の振興・活性化を図っていく事業を実施していく」。「強風対策、バリアフリー化、ダイヤ増便など利便性向上に関すること」、「観光誘客、地元利用の利用促進に関すること」、「湖西線沿線のまちづくりに関すること」について検討をされてきたようです。

▪︎上記のポスターのテーマには、「そうだったのか、比良おろし。」とあります。また、協力に、京都大学生存圏研究所の名前もあります。この研究所の教員の方が、「比良おろし」のメカニズムを研究されているのです。湖西線は、「比良おろし」と呼ばれる比良山系から吹き下ろす強風のために、しばしば運休することになります。湖西線は高架であるために、その強風の影響を直接的に受けてしまうのです。そのため、JR西日本では2007年から比良駅と近江舞子駅間の沿線山側に防風柵を設置し、それまでは「比良おろし」の風速が秒速25mを超えると運休になりましたが、秒速30mまでに緩和されました。以下は、民間の研究者が発表された「比良おろし」に関連する研究論文です。

ビワコダスから見た近江盆地の局地風

【追記】▪︎このイベントのポスターをご覧になった鉄道ファンの方から、「2つのカラーを組み合わせた115系の写真を持ってくる所が個性的ですね。単色化されていない115系はまだ走っているのでしょうか?」とのご質問がありました。私は鉄道好きではありますが、形式等、細かな知識はまったくもちあわせておりません。ということで、調べてみると、湖西線の電車の単色化(それも緑に?!)が進行中らしいのです。ポスターでは、113系か115系かの柿色と緑のいわゆる「湘南系」と呼ばれる配色の電車と、ツートンカラーの117系の電車が連結されています。こういうのは、珍しいのだそうです。知りませんでした。

「鮟鱇に食べられる会」

▪︎昨日は、朝から晩まで1日中会議でした。会議6連発。なんとからなんのかな…と思いますが、なんともなりません。精神的に消耗した1日でしたが、会議の後は、職場の仲間と、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で忘年会をもつことができました(職員の皆さん5人、教員の皆さん、私も含めて4人、さらに職員のお子さん1人の全員で9名)。私は幹事であるにもかかわらず、1時間以上遅れて20時半過ぎからの参加となりました。しかし、参加された皆さんと鮟鱇を楽しみました‼︎ 千葉県の銚子に水揚げされた鮟鱇です。「東の鮟鱇、西の河豚」と言われるほど美味な魚です。非常に美味しかった!写真をご覧いただければわかるように、鮟鱇は「吊るし切り」と呼ばれる方法でさばかれます。そして、口の部分といいますか、歯の部分以外は全て食べられます。プリプリの身や皮、最高です!〆は雑炊でした。これまた最高でした。

▪︎写真は、お店のマスターにお願いして撮ってもらったものです。マスターにお願いをして、「吊るし切り」のときの写真を撮ってもらっておきました。歯のある口の骨以外は、すべてお鍋に使います。本当は、この「吊るし切り」の段階から見たかってのですが、残念です…。でも、業務優先ですので、仕方がありませんね。この日参加した皆さんからは、「次は、クエを食べよう!!」というリクエストがすでに出ています。親しい教職員の皆さんとの忘年会、気持ちが良いですね〜。豊かな気持ちになりました。

地球研でワークショップ

▪︎昨日の午前中は学長に「北船路米づくり研究会」の報告を行いました。ひとつ前のエントリーをご覧ください。学長に報告を行ったあと、急いで瀬田キャンパスに移動しました。昼休みに、瀬田キャンパスで社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワメントねっと」コースの「地域エンパワねっとⅠ」の履修説明会が開催されたからです。履修説明会は、前日とこの日の昼休みに開催されました。私の印象ですが、女子学生の方が多いような気がしました。この履修説明会にやってきている学生たちの学年が、「大津エンパワねっと」の9期生になります。この「大津エンパワねっと」は、2007年度に文部科学省の現代GP(現代的教育ニーズ取組支援プログラム)に採択されました。その申請準備は、2006年度から始まっています。ということは、なんだかんだと、私はこの教育プログラムに10年ほど関わっていることになります。このような課題解決型・地域連携型の教育プログラムは、現在では、さほど珍しくなくなってきました。そろそろ、この「大津エンパワねっと」もリニューアルする時期にきているのかもしれまん。

▪︎昨日の午前中は学長に「北船路米づくり研究会」の報告を行いました。ひとつ前のエントリーをご覧ください。学長に報告を行ったあと、急いで瀬田キャンパスに移動しました。昼休みに、瀬田キャンパスで社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワメントねっと」コースの「地域エンパワねっとⅠ」の履修説明会が開催されたからです。履修説明会は、前日とこの日の昼休みに開催されました。私の印象ですが、女子学生の方が多いような気がしました。この履修説明会にやってきている学生たちの学年が、「大津エンパワねっと」の9期生になります。この「大津エンパワねっと」は、2007年度に文部科学省の現代GP(現代的教育ニーズ取組支援プログラム)に採択されました。その申請準備は、2006年度から始まっています。ということは、なんだかんだと、私はこの教育プログラムに10年ほど関わっていることになります。このような課題解決型・地域連携型の教育プログラムは、現在では、さほど珍しくなくなってきました。そろそろ、この「大津エンパワねっと」もリニューアルする時期にきているのかもしれまん。

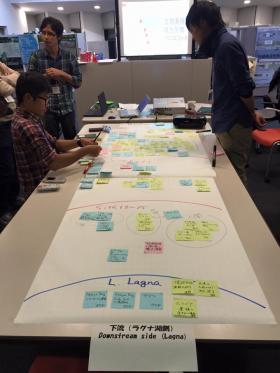

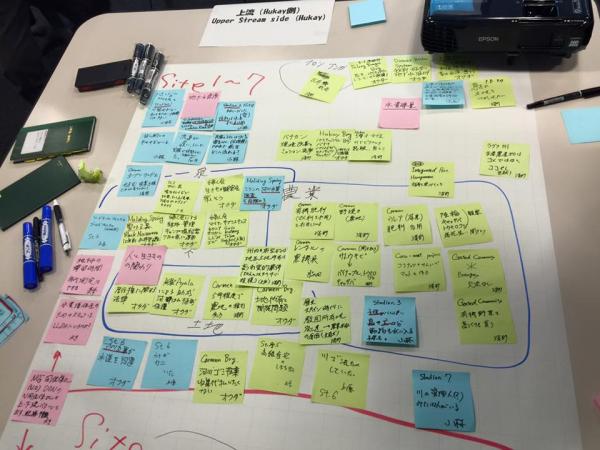

▪︎昼休みの履修説明会を済ませたあとは、すぐに京都の岩倉にある総合地球環境学研究所に移動しました。フィリピンの「ラグナ湖・シラン-サンタローザ流域」に関するワークショップが開催されたからです。私は、ファシリテーターを務めました。大変有益なワークショップになりました。

▪︎今回のワークショップの目的は、2つありました。ひとつは、私たちのプロジェクトのフィリピン側のカウンターパートであるLLDA(Laguna Lake Development Authority=ラグナ湖開発局)が、ラグナ湖やシラン-サンタローザ流域で多数のステークホルダーから構成される流域委員会の設置しようとしていますが、そのことを支援するために、どのような自然科学的・社会科学的調査が必要なのか、またどのような科学的なモデリングが必要なのかを明らかにすることにありました。もうひとつは、この流域に連関した諸問題を問題構造として大づかみに把握し、プロジェクト全体で共有することにありました。

▪︎参加したのは、今年の秋に、フィリピンに出かけてこの流域で調査をしてきた面々です。それぞれが、自分の調査に基づき、あるいは既存の文献のレビューから獲得した知見をもとに、この流域から見えてきたことを、1枚ずつポストイットカードに貼り付けていきました。水色が自然科学的な側面からのもの。黄緑色が社会科学的な側面からのものです。ピンクは、今後、行うべき作業や調査すべき項目ということになります。ワークショップでは、現地調査のさいの印象や感想までも語ってもらい、同時に、GoogleEarthで衛星から撮った流域の写真や、調査時の現地の写真もプロジェクターで提示し、現地に行けなかった人にもできるだけ理解を深めてもらうようにしました。今後は、流域の問題構造をきちんとモニタリングしていくための方法、また、なぜこのような問題構造を孕むようになったのか、流域の環境史(流域と人間との相互作用の歴史的な展開…)を考察していくなど、歴史的な視点からの分析も進めていく予定になっています。

▪︎ワークショップの後は、地球研の宿泊施設である「地球研ハウス」=プロジェクトの忘年会を開催しました。この日のメインディッシュは、ホンモロコと雷魚。ホンモロコは、琵琶湖の固有種で、雷魚は外来種です。ホンモロコもホンモロコも美味しく唐揚げになってでてきました。ホンモロコは、私が琵琶湖の淡水魚のなかで一番好きな魚です。それに対して、雷魚は初めて。姿形からはなかなか想像できない美味しさでした。

6期生が学長に「龍大米」「龍大芋」を届けました!!

▪︎昨日、12月15日、赤松徹眞学長に、「北船路米づくり研究会」の第6期生代表の水戸龍一くんと副代表の左川あゆみさんが、今年収穫した「龍大米」と「龍大芋」をお届けするとともに、今年の活動について報告を行いました。赤松学長には、2012年から活動報告も兼ねて、毎年、「龍大米」と「龍大芋」をお届けしております。北船路の棚田の一番てっぺんの小さな水田で、学生たちが田植えをして収穫したコシヒカリ「龍大米」は、自分たちので言うのもなんですが、とても美味しい米です。冷めても、甘みのある濃い味の米になっています。残念ながら、今年は天候不良で、例年と比較して収穫量は少なめでしたが、多くの皆さんに評価していただける美味しい米ができました。

▪︎昨日、12月15日、赤松徹眞学長に、「北船路米づくり研究会」の第6期生代表の水戸龍一くんと副代表の左川あゆみさんが、今年収穫した「龍大米」と「龍大芋」をお届けするとともに、今年の活動について報告を行いました。赤松学長には、2012年から活動報告も兼ねて、毎年、「龍大米」と「龍大芋」をお届けしております。北船路の棚田の一番てっぺんの小さな水田で、学生たちが田植えをして収穫したコシヒカリ「龍大米」は、自分たちので言うのもなんですが、とても美味しい米です。冷めても、甘みのある濃い味の米になっています。残念ながら、今年は天候不良で、例年と比較して収穫量は少なめでしたが、多くの皆さんに評価していただける美味しい米ができました。

「地域づくり型生涯学習モデル事業」(岐阜県中津川市)

▪︎この前の週末の土日、「地域づくり型生涯学習モデル事業」のお手伝いをするために、岐阜県中津川市へ行ってきました。市内の付知地区と蛭川地区の交流会で、地域の皆さんの活動の振り返り、これからの課題と将来の夢に関してお話しを伺うことができました。岐阜県とのおつきあいは、県のモデル事業に呼ばれたことから始まっています。記憶は曖昧ですが、2006年頃から、岐阜市、各務原市、可児市、白川町、羽島市、郡上市、安八町、関市、中津川市…と、いろいろお邪魔させていただいた。そして2014年からは、再び中津川市のお手伝いをすることになりました。

▪︎写真は付知地区で撮ったものです。「まちづくりMU-JIN」。「じぃばぁず」。少し説明させてください。「MU-JIN」とは「無尽」のことです。もともとは、いわゆる頼母子講のことです。現在、「無尽」に参加する人たちは、毎月お金を出し合い、積み立てたお金で宴会や旅行を楽しんでおられます。岐阜県の地域社会では、この「無尽」がとても盛んです。一人で、複数の「無尽」に参加されています。このような「無尽」によって生まれた関係が、地域社会の様々な局面で潤滑油のような役目を果たしているようです。そのような「無尽」の文化を、地域づくりにも活かしていこう…ということになりました。お茶を飲みながら気楽にまちづくりについて情報交換をしたり、いろいろ頼んだり頼まれたり…そのような場所ができたらいいね、じゃ、作っちゃお…ということになり名付けられたのが、「まちづくりMU-JIN」です。「無尽」…と漢字ではないのは、こっちの方がカッコいいという単純な理由からです。

▪︎土曜日は、その「まちづくりMU-JIN」の2年間の活動を振り返り、いろいろお話しを聞かせていただきました。以前、アドバイスさせていたどいたことのひとつは、いわゆる「異業種間でつながって面白いコラボをしてみたら…」というものでした。横につながると「1+1=3 ‼︎」のような効果が生まれることがあるからです。わかりやすい例を出しましょう。麹や味噌を作っている「じぃばぁず」というグループの麹や味噌を、和菓子屋さんが自分の店で使って「味噌くるみ餅」という商品が生まれました!和菓子屋さんも、「味噌くるみ餅」で大儲けをしたわけではないのでしょうが、それでもこうやって協力して新しい商品を作ることができて、そのこと自体を、とても喜んでおられたそうです。この喜んでおられた…というところが、非常に大切なのかなと思っています。別の言い方をすれば、人と人の間に「幸せ」がフッと生まれたわけですね。付知地区では、その他にも、このような「1+1=3‼︎」のつながりが生まれていました。といいますか、そのような「ちょっとしたつながり」に、皆さんが、より自覚的になったのかもしれません。そこに幸せを感じるようになっているのかもしれません。

▪︎こんなお話しもお聞きしました。30歳代のある店主さんは、頑張って地域の商店街の仲間と「付知GINZAマルシェ」というイベントを開催しています。その「マルシェ」、マスコミにも取り上げられ、地域内外からたくさんの方たちが参加するイベントに成長しています。その店主さんが、こんなことを言っておられました。「自分たちがもっと若い頃は、親の家業を継いで、地元に残ることはダサいことでした。しかし、最近は変わってきました。むしろカッコいいという評価がでてきた」というのです。地元志向といいますか、若い世代が、都会を志向するのではなく、地元に根付いた暮らしを楽しむ、そのことを評価する傾向が、中津川の中に少しずつ生まれているようです。そのような傾向を、翌日、日曜日に伺った蛭川地区でも聞くことができました。30歳代以下の人たちが、地域の活動に積極的に関わろうとする傾向が出てきているというのです。ここは、もっと深く聞き取りをしてみたいところです。

▪︎若い人たちの間で、何が幸せや暮らしの豊かさなのか、個々人の中にある「幸せの物差し」が少しずつ変化しているようなのです。その蛭川地区では、外から転入した方たちと、地元の人たち、その両者を媒介する人たち、3者の関係の中で、地域が静かに動き始めていました。これもまた、楽しみな傾向です。もう少し、中津川に通う頻度を上げていきたいと思います。こういう仕事は、楽しいです!

▪︎『星の王子さま』のなかに、こんな一節があります。

「じゃあ、秘密を教えるよ。とても簡単なことだ。

ものごとはね、心で見なくてはよく見えない。本当に大切なことは、目には見えない。

君のバラをかけがえのないものにしたのは、君がバラのために費やした時間だったんだ。」

「“移住1%戦略”は地方を救えるか」(NHKクローズアップ現代)

■昨日のNHKの「クローズアップ現代」は、「“移住1%戦略”は地方を救えるか」でした。非常に興味深い内容です。私は、教授会と研究科委員会、そのあとは専攻委員会と会議が夜まで続き、この番組を視ることができませんでした。ということで、クローズアップ現代のサイトを確認してみました。以下は、この番組の内容を紹介したものです。

「もし毎年1%の人を呼び込めれば、町の人口減や高齢化は食い止められる」とする“理論”が注目を集めている。典型的な中山間地である島根県邑南(おおなん)町などで実践が始まっている「1%戦略」だ。年に数世帯ずつ家族が定住してくれれば、大規模な産業誘致や開発などしなくとも、数百人規模のコミュニティは存続可能という。実際、移住は地方衰退の救済策としてどこまで有効なのか?NHKでは明治大学と共同で全国の自治体に移住に関する最新状況を調査した。昨年度、県外流入者は1万人超、この5年で4倍近くに増えたことがわかった。さらに、移住支援を行うNPOの調査でも移住者の半数を40代までが占めるなど、現役世代の増加が顕著だ。地方を選択する理由は“暮らしやすさ”という。大抵、表面上は収入減となる地方移住だが、生活上の様々な要素を貨幣価値に換算し具体的に分析してみると、東京生活より「豊か」にすることも可能なことが見えてきた。田園回帰と呼ばれる最近のムーブメント、地方消滅対策としての可能性とヒントを、データジャーナリズムのアプローチから探る。

■解説は、一橋大学の小田切徳美さん。番組では、東京から鳥取県に移住した若いご夫婦の紹介からはじまります。鳥取での生活の豊かさを経済的価値に置き換えると、「利便性については東京に劣るものの、総合評価で比べると鳥取のほうが3万円以上価値が高くなりました。 鳥取の暮らしやすさは全国でもトップクラスという結果がはじき出されています」というのです。最近、よく知られるようになった徳島県の神山町も紹介されます。このような最近の地方での動きを、移住支援を行うNPOグリーンバレーの理事・大南信也さんは、「今までなかったような機能が少しずつそこに集まってきて回り始めるということですよね、地域内でいろんな(ことが)。ある面、経済が循環し始める、小さいながらも」と説明されています。小さな経済の循環。そして、そこに人のつながりが生まれてくる。興味深いですね~。

■島根県の山あいにある,自治体、邑南町も紹介されています。人口は11,000人の邑南町では、定住促進策を進め、人口減少を食い止めようとしています。この町では、「移住1%戦略」に取り組んでいます。地元のシンクタンクのシミュレーションで、 地区の人口の1%ほどの移住者を呼び込めば、企業誘致や特産品の開発に頼る必要はないということがわかってきたのです。地元の自治会の副会長さんは、「私たちが不安に感じていたことが、7人という数値を与えてもらったことで、頑張る努力目標が見えた」と述べています。ということで、就農を希望する移住者には、後継者がいない農地を提供するなど、移住してきた若者たちに地域をあげて支援をされています。番組では、小田切徳美さんが、次のように解説されています。

●移住者は、何が移住の決め手になったと語っている?

実は、移住者の方々が異口同音に、「人」だというふうに言うんですね。この「人」っていう意味は多様です。例えばお世話をしてくれた地域コーディネーターの方とか、あるいは移住者の先輩だったり、あるいは見守ってくれた集落のご老人だったり、いずれにしても、ああいう人がいるからこの地域に行くんだということで引き寄せられていく、そういうパターンがあるようですね。

●自治体は何を大事にして総合戦略を作るべき?

総合戦略は現在、市町村単位で作られています。しかし、もっと重要なのは、コミュニティー単位でのビジョン作りです。このコミュニティー単位でのビジョンを作って地域をみがいていく、そのことによって、そこに移住者が入って、そして移住者と共に地域を作り上げることが可能になると思いますね。 (地元の人たちも意識は変わっていく?)そうだと思いますね。

■私自身、実際に番組を視ることはできませんでしたが、ぜひ「NHKオンデマンド」で見てみようと思います。「幸せ」とはいったい何なのか、「豊かさ」とはどういうことなのか、人とのつながり、身近な環境とのかかわりのなかでゆっくり・じっくり、それらの「幸せ」や「豊かさ」を実感することの大切さを、若い年代の人たちも感じ始めているのです。