龍谷ミュージアム特別展「浄土真宗と本願寺の名宝II」と「伝道院」

■6月11日(日)、龍谷ミュージアムの特別展「浄土真宗と本願寺の名宝II」を観覧してきました。最終日でした。間に合ってよかった。こういう展覧会では、きちんと音声ガイドを借りてじっくり観覧することにしています。勉強になりました。展示構成は、以下の通りです。

■6月11日(日)、龍谷ミュージアムの特別展「浄土真宗と本願寺の名宝II」を観覧してきました。最終日でした。間に合ってよかった。こういう展覧会では、きちんと音声ガイドを借りてじっくり観覧することにしています。勉強になりました。展示構成は、以下の通りです。

第1章:本願寺歴代宗主 -親鸞聖人・蓮如宗主と、准如宗主から現代まで-

第2章:受け継がれる伝灯奉告法要 -記録と記憶、そして新たな思い-

第3章:本願寺と浄土真宗の法物 -法灯の継承-

第4章:本願寺と浄土真宗の名宝 -三十六人家集と都を彩る美-

■会場では、館長の木田知生先生にお会いしました。知り合いの課長さんが、春の人事異動でミュージアムにいらっしゃることを知っていたので、木田先生からは「寄っていってください」と言われたのですが、お仕事中かと思い、そのまま帰宅しました。後で、facebookを通してですが、「寄ってくれれぱよかったのに」「今まで館長と飲んでいましたよ」と連絡がありました。惜しいことをしたな〜。気楽に、「呑みにいこか」とお誘いすればよかったです。

■ミュージアムを出た後、隣接する「伝道院」を外からだけですが見学しました。浄土真宗本願寺派の施設です。ここは、東京帝国大学教授だった伊東忠太が設計した建物です。独特の雰囲気を醸し出していますね。本願寺の関連でいえば、築地本願寺も伊東忠太によるものです。どこかデザイン的に共通部分があろうかと思います。

■この伝道院ですが、建設された当初は信徒向けの生命保険会社として利用され、その後は銀行や事務所などに利用されていました。現在は、公開されていないようですね。龍大関係者でも難しいのかな…。もしチャンスがあれば、中もきちんと拝見したいものです。

「横山ホットブラザーズ」を無形文化財に指定 大阪市

■上方漫才の「横山ホットブラザーズ」の皆さんが、大阪市の無形文化財に指定されました。おめでとうございます。本当に、めでたい。大阪市の無形文化財には「上方漫才部門」があり、これまでには、「夢路いとし・喜味こいし」のお2人だけでしたが、今回は2組目ということになりますね。「横山ホットブラザーズ」のお3人、横山アキラさん(84)横山マコト(82)さん、横山セツオ(71)。こんなご高齢だと知りませんでした。舞台の上で、観客の皆さんを喜ばせることが、皆さんのお元気の素なのでしょうかね。大変有名ですが、「お~ま~え~は~あ~ほ~か」のノコギリ芸、何度見てみ笑ってしまいます。このお笑いの生命力、すごいことだと思います。だからこそ、「無形文化財」なのだと思います。

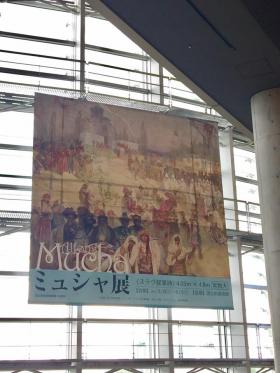

「ミュシャ展」国立新美術館

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、土曜日は、岩手県立大学総合政策学部3期生の同窓会、昔の同僚の先生方との再会、お世話になった居酒屋「三鶴」への訪問と、「呑み」が続きました。ほとんどビールだっので、それほどダメージはありませんでしたが、翌朝、日曜日の朝は若干の二日酔い。せっかく早朝の盛岡の街をランニングしようと、シューズやランニングウェア等用意していったのですが、結局、走ることができませんでした。残念。仕方がないので、朝食を済ませて東京に向かいました。せっかく岩手県まで行くのだから、帰りは東京で寄り道をすることにしたのです。乃木坂にある「国立新美術館」で開催中の「ミュシャ展」を観覧してきました。翌日の5日(月)が最終日。最終日の一日前ということもあり、ものすごい数の人たちがこの美術館に押し寄せていました。

■今回の「ミュシャ展」、レシーバーで解説を聞きながら観覧したので、ミュシャの作品「スラヴ叙事詩」が描かれた時代背景、そして作品の意図等が大変よく理解できました。2時間以上並んだ甲斐がありました。写真は、撮影を許されている展示室のものです。上の作品が「聖アトス山」、下の作品が「スラヴ民族の賛歌」です。私だけなのかもしれませんが、スラヴ民族の歴史ってよく知りませんでした。高校で世界史を学びますね。その中では、スラヴ民族を支配した国々、大国の歴史については学ぶわけですが、支配された側の歴史を学ぶことがほとんどなかったように思います。今回は、ミュシャの作品を通して改めて、スラヴ民族(スラヴ系言語を話す人びと)の大きな歴史の流れを知ることになりました。また、第一次世界大戦後、チェコスロバキア共和国として独立し、ヨーロッパの一国となった時、国民の関心は、ミュシャが願った「スラヴ民族の復興」や「汎スラヴ主義」という考え方とは異なる、「ヨーロッパ」や「近代国民国家」に向かっており、「スラヴ叙事詩」に対する評価も必ずしも高くなかった…等々、大変興味深く感じました。勉強になりました。

■しかし、ものすごい長蛇の列でした。行列は美術館の建物の中から外に出て、ウネウネ、ウネウネとどこまでも続いていました。私は行列に並ぶことがあまり好きではありません。しかし、どうしても「ミュシャ展」を観たかったのです。美術館の外にでた行列は、敷地を埋め尽くしていました。暑い日差しの中での行列のためか、とうとう倒れる人も出てしまいました。自分も含めてですが、日本人の「ミュシャ」好きに驚きました。観覧した後、「お土産」をと思いましたが、「ミュシャ展」専用のショップはレジにたどり着くまで40分の行列ということで、諦めて地下のミュージアムショップで図録だけを購入しました。この図録、とても読み応えがあります。

■しかし、ものすごい長蛇の列でした。行列は美術館の建物の中から外に出て、ウネウネ、ウネウネとどこまでも続いていました。私は行列に並ぶことがあまり好きではありません。しかし、どうしても「ミュシャ展」を観たかったのです。美術館の外にでた行列は、敷地を埋め尽くしていました。暑い日差しの中での行列のためか、とうとう倒れる人も出てしまいました。自分も含めてですが、日本人の「ミュシャ」好きに驚きました。観覧した後、「お土産」をと思いましたが、「ミュシャ展」専用のショップはレジにたどり着くまで40分の行列ということで、諦めて地下のミュージアムショップで図録だけを購入しました。この図録、とても読み応えがあります。

「ラ・フォル・ジュルネびわ湖『熱狂の日』音楽祭2017 LA DANSE ラ・ダンス ー舞曲の祭典ー」

■私は、学生時代にオーケスラに所属してバイオリンを弾いていました。しかし、自宅でCDを聞くことがあっても、自らコンサートに出かけるということをあまりしてきませんでした。どうしてでしょうか。自分でもよくわかりません。何となく…としか言いようがありません。そのような私が、珍しく、29日(土)、コンサートに出かけました。もちろん、自ら進んでというよりも、家族に誘われて…という方が正しいでしょうね。

■私は、学生時代にオーケスラに所属してバイオリンを弾いていました。しかし、自宅でCDを聞くことがあっても、自らコンサートに出かけるということをあまりしてきませんでした。どうしてでしょうか。自分でもよくわかりません。何となく…としか言いようがありません。そのような私が、珍しく、29日(土)、コンサートに出かけました。もちろん、自ら進んでというよりも、家族に誘われて…という方が正しいでしょうね。

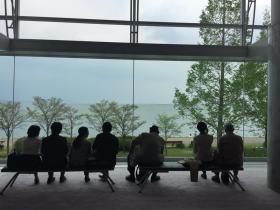

■今回出かけたのは、大津市中心市街地、琵琶湖畔の「びわ湖ホール」で開催されている「ラ・フォル・ジュルネびわ湖『熱狂の日』音楽祭2017」です。「ラ・フォル・ジュルネ」とはどのようなイベントなのか、公式サイトには以下のように説明してあります。

ラ・フォル・ジュルネとは、音楽プロデューサーのルネ・マルタン氏が、1995年にフランス北西部の港町ナント(人口約30万人)で始めたクラシック音楽祭です。

アーティスティック・ディレクターを務めるマルタン氏の「世界の優れた音楽家の演奏を誰もが楽しめるよう、比較的短い演奏時間で、しかも低料金で多くの公演を提供することで、これからのクラシック音楽を支える新しい観客の創造を目指す」というコンセプトのもと、複数の会場で朝から晩まで、45分から1時間程度のコンサートが並行して、数日間にわたって繰り広げられます。

ラ・フォル・ジュルネという名称は、モーツァルトのオペラ『フィガロの結婚』(ボーマルシェ原作の副題「狂おしい一日」(LA FOLLE JOURNEE)からきています。

■クラシック音楽というと、敷居が高いと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、そのクラシック音楽を誰でも、気楽に、あまりお金をかけずに楽しめるものにしようという考え方が、このイベント「ラ・フォル・ジュルネ」の根底にはあります。この「ラ・フォル・ジュルネ」は、フランスのナントで成功したあと、世界各地で開催されるようになりました。日本では、東京、新潟、そして大津で開催されています。毎年、テーマが設定されるようですが、今年、2017年のテーマは「LA DANSE ラ・ダンス ー舞曲の祭典ー」でした。ということで、私が行ったコンサートでの選曲は、以下のようなものでした。

■まず聴いたのは、日本センチュリー交響楽団 、指揮ジョシュア・タンのベートーベンの「12のドイツ舞曲」と「交響曲7番」です。日本センチュリーの演奏ですが、真面目な演奏というのが第一印象でした。ただし、「交響曲7番」第4楽章は熱演だったように思います。「ベー7」は、ワーグナーが「舞踏の聖化」と呼んだという交響曲です。「LA DANSE ラ・ダンス ー舞曲の祭典ー」というテーマに基づいて選ばれたのでしょう。

■ところで、私の座った席の斜め前の席に、滋賀県庁の世界農業遺産申請プロジェクトでおつきあいのある農政水産部長の高橋滝治郎さんが座られました。いつも週末は各地のイベントに出席しお忙しくされていますが、今回は、あくまでプライベートとのこと。しかし、お互いにびっくりしました。そのほかにも、平和堂財団の理事長で平和堂の社長さんである夏原平和さんも来られていました。ホール内のロビーには、一般社団法人「kikito」のブースが出ていました。東近江市や多賀町で、「森林とともに豊かに暮らしていける未来をめざし、人の営みと森林が結びつくカタチをていねいに育てるプロジェクト」に取り組む団体です。この団体の田中かずのりさんや大林恵子さんにご挨拶をさせていただきました。外に出てビールを飲もうとしたら、今度は膳所の紅茶専門店「GMT」の店主である中井さんがその飲食のコーナーを担当されていました。ビールを飲んだあと、琵琶湖を展望しようと「びわ湖」ホールの上に上がっていくと、平和堂財団の常務理事をされている衣斐隆さんにお会いしました。その他にも、知り合いの方にいろいろ出会いました。さすがに大きなイベントですよね。

■ふたつめのコンサートは、大阪フィルハーモニー交響楽団でした。指揮は大植英次さんです。こちらもテーマがダンスということで、舞曲尽くしでした。ブラームスの「ハンガリー舞曲」、ドヴォルジャークの「スラヴ舞曲集」第1集と第2集から曲が複数選ばれていました。グリーグの組曲「ペール・ギュント」よりアニトラの踊り、アラビアの踊り、最後はコダーイの ガランタ舞曲でした。このコダーイの曲は、初めて聴きました。

■大植さんは実にエンターテイナーだと思いました。特に多くの方たちにクラシック音楽を好きになってもらおうという「ラ・フォル・ジュルネ」の考え方を意識してかどうかはわかりませんが、見栄えのある指揮をされました。また、私の個人的印象にしか過ぎませんが、元々、これらの曲が持っている民族的・土俗的な側面を、テンポを大きく揺らしながらぐいっと引き出そうとされているように感じました。たとえば、ドヴォルジャークの「スラヴ舞曲集」ですが、私は、いつもはヴァツラフ・ノイマン指揮、チェコフィルハーモニーを聞いています。今回の大植さん・大フィルの演奏と比較すると、本家本元といっても良いノイマンの「スラヴ舞曲」が大人しく感じてしまうのです。大植さん自身、指揮をしながら舞踏しているかのようでした。あえてテンポを大きく揺らす指揮にも大フィルの皆さんはきちんと応えておられました。ひさしぶりのコンサートに満足しました。

■さきほど、ベートーベンの交響曲7番のことを、私は「ベー7(なな)」と書きました。この交響曲のことを「ベト7」と言うこともあります。おそらく「べとしち」と読むのかなと思う。クラシックの曲名を短縮して言うのは、日本のクラシック関係者やファンの「文化⁈」だと思いますが、このベートーベンだけは、関東と関西でどうも違うらしいのです。関西は、「べーなな」の場合がほとんどだと思います。ちなみに、ドヴォルジャーク→ドボルザークのチェロコンチェルトは「ドボコン」といいます。土木技術のコンテストのようですね。モーツァルトの「レクイエム」などは、「モツレク」といわれます。なんだか、焼酎があいそうな感じです。そんな風に言ってしまうと、あの曲の持っているイメージが全て消え去ってしまいますね。

■話しが脱線してしまいました。「ラ・フォル・ジュルネびわ湖」は、「びわ湖ホール」の大ホールと中ホールだけでなく、近くの施設や公園等、さらには琵琶湖汽船の観光客船の中でも、コンサートが開かれていました。私たちは、大ホールのオーケストラのコンサートしか聞いていませんが、様々な規模の様々な楽器のコンサートが開催されていました。だから、会場を移動しなが、一日、この界隈でクラシック音楽を楽しむことができるのです。コンサートだけでなく、隣接する建物の中で、ワークショップも開催されていました。子ども連れの家族でも楽しめるようになっているようです。しかも、県内で活躍している団体や老舗の商店も参加されていました。地域振興にも役立っているのですね。たくさんのボランティアの皆さんも会場運営に活躍されていました。この「ラ・フォル・ジュルネびわ湖」、今年で8年目なのだそうです。クラシック音楽が好きなわけですが、こんなに身近にある「ラ・フォル・ジュルネびわ湖」のことをよく知りませんせんでした。ちょっと恥ずかしい…そんな気持ちにもなりました。

【追記】■あまりコンサートに行くことはないと書きましたが、この「びわ湖ホール」という建物自体にはちょっと思い出があります。今から、26年前の1991年のことになりますが、大学院のオーバードクターを終えて、私は「滋賀県教育委員会事務局」の「文化施設開設準備室」で学芸技士として勤務を始めました。また、1992年から95年までは、「滋賀県教育委員会事務局」の「(仮称)琵琶湖博物館開設準備室」に勤務しました。その間、私の勤務したオフィスは、「文化施設開設準備室」の時代は「びわ湖ホール」と同じ場所にあり、「(仮称)琵琶湖博物館開設準備室」の時代では隣接していました。というこで、「びわ湖ホール」の開設を担当されていた県庁の職員の皆さんとも交流がありました。「びわ湖ホール」は、正式名称を「滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール」といいますが、 1995年3月28日に起工し、1998年9月5日に開館しました。西日本では、初めだと思いますが、本格的なオペラ劇場として誕生しました。

西岡写真工房

■先週の金曜日(4月14日)のことになりますが総合地球環境学研究所の用務で、プロジエクト研究員の池谷透さんと一緒に、草津市にある「西岡写真工房」に向かいました。こちらの写真館の西岡伸太さんから、いろいろお話しを伺いながら、お若い時にお撮りになった、琵琶湖やその周辺の写真を拝見させていただきました。西岡さんが撮影されてきた琵琶湖の周辺は、国の巨大開発事業である「琵琶湖総合開発」、河川改修等ですっかり姿を変えてしまいました。西岡さんの言葉では、湖岸に凹凸がなくなり、直線的になってしまった…ということになります。自然が生み出した造形美が失われてしまい、直線的な人口的な景観に生まれ変わってしまっているからです。西岡さんは、そのような問題意識の中で、琵琶湖や琵琶湖周辺の写真を撮影されてきました。

■先週の金曜日(4月14日)のことになりますが総合地球環境学研究所の用務で、プロジエクト研究員の池谷透さんと一緒に、草津市にある「西岡写真工房」に向かいました。こちらの写真館の西岡伸太さんから、いろいろお話しを伺いながら、お若い時にお撮りになった、琵琶湖やその周辺の写真を拝見させていただきました。西岡さんが撮影されてきた琵琶湖の周辺は、国の巨大開発事業である「琵琶湖総合開発」、河川改修等ですっかり姿を変えてしまいました。西岡さんの言葉では、湖岸に凹凸がなくなり、直線的になってしまった…ということになります。自然が生み出した造形美が失われてしまい、直線的な人口的な景観に生まれ変わってしまっているからです。西岡さんは、そのような問題意識の中で、琵琶湖や琵琶湖周辺の写真を撮影されてきました。

■ライティングボックスの上にあるのは、草津市の北山田の昔の風景です。おそらく昭和30年代かと思われます。漁師の男性たが、琵琶湖の湖底からマンガンという漁具で獲ってきた貝を、女性たちが大きな釜で炊いて、貝の身を剥いているところです。このような風景は、もう見られません。西岡さんは、このような琵琶湖と人との関係にも焦点をあてて、写真を撮ってこられました。いろいろお話しをさせていただく中で、私が滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していた当時の上司(副館長)である西岡信夫さんの写真の師匠をされていることもわかりました。世間は狭いですね〜。

ペギー葉山さん

■昨日のニュースで、ペキー葉山さんがお亡くなりになったことを知りました。享年83歳。今でもメディアに登場されるお姿を拝見しつつ、「いつまでもお若いなあ」と思っていました。私の年代の人たちの中には、ペギー葉山さんのファンという方は少ないのではないかと思います。私たちの年代よりも、1世代上の方たちが、ペキー葉山さんが歌う「学生時代」等に夢中になったのではないでしょうか。私たちの世代からすると、やはり「ドレミの歌」になります。

■ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」の中の「Do Re Mi」がオリジナルです。家庭教師役のジュリー・アンドリュースが次のように歌っています(私は、映画「サウンド・オブ・ミュージック」の大ファン、ジュリー・アンドリュースの大ファンでもあります)。

Doe, a deer, a female deer

Ray, a drop of golden sun

Me, a name I call myself

Far, a long, long way to run

Sew, a needle pulling thread

La, a note to follow Sew

Tea, a drink with jam and bread

That will bring us back to Do

■私たちが歌ってきた歌詞とは全く違います。多くの日本人が知っているには「ドはドーナツのド…」の歌詞は、ペギー葉山さんがアメリカを訪問したおり、ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」をご覧になり、感銘を受けて、帰国後、自ら日本語で作詞されたものだと聞いています。音楽の教科書にも乗るほどの名曲となりました。すごいことですよね。

■ペギー葉山さんは、ブログを書いておられました。その最後のエントリーがこちらになります。3月29日に、越路吹雪さんの37回忌を記念したイベントが東京の日生劇場で開催され、ペギー葉山さんも出演されていたのです。ということは、つい最近までお元気だったわけですね。とても残念です。

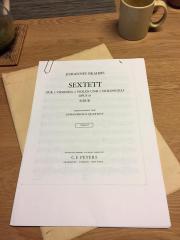

ブラームスの弦楽6重奏

■大学時代のサークル、関西学院交響楽団の先輩から譜面が送られてきました。2つ上の学年の女性の先輩です。現役時代、随分、親しくさせていただきました。その先輩と、最近、facebookでつながることになりました。そして、いろいろやり取りとをしているうちに、「ブラームス(Johannes Brahms)が作曲した弦楽六重奏曲を一緒に弾きましょう」と提案されました。もじもじしている間に、我が家に譜面が送られてきました。ブラームスの弦楽六重奏は、バイオリン、ビオラ、チェロがそれぞれ2つずつで演奏する曲です。特に、ブラームスの好みだと思いますが、ビオラとチェロが活躍する曲です。先輩からは、「2ndバイオリンを弾くように」との指示がありました。卒業しても先輩は先輩。先輩が決定されたことなので、「もう30年ほど弾いていません」と断るわけにはいきません。夏頃、8月上旬に、先輩達とこの曲を演奏することになりました。はたして、30年ぶりに楽器を再開することができるでしょうか。

■大学時代のサークル、関西学院交響楽団の先輩から譜面が送られてきました。2つ上の学年の女性の先輩です。現役時代、随分、親しくさせていただきました。その先輩と、最近、facebookでつながることになりました。そして、いろいろやり取りとをしているうちに、「ブラームス(Johannes Brahms)が作曲した弦楽六重奏曲を一緒に弾きましょう」と提案されました。もじもじしている間に、我が家に譜面が送られてきました。ブラームスの弦楽六重奏は、バイオリン、ビオラ、チェロがそれぞれ2つずつで演奏する曲です。特に、ブラームスの好みだと思いますが、ビオラとチェロが活躍する曲です。先輩からは、「2ndバイオリンを弾くように」との指示がありました。卒業しても先輩は先輩。先輩が決定されたことなので、「もう30年ほど弾いていません」と断るわけにはいきません。夏頃、8月上旬に、先輩達とこの曲を演奏することになりました。はたして、30年ぶりに楽器を再開することができるでしょうか。

■バイオリンについては、「ひさしぶりに…」を、今年の1月23日にエントリーしました。その中で、「知り合いの方たちからは、『できるだけ頻繁に、数日おきに10分でも良いから、楽器を弾く習慣をつけるように』と言われています。頑張ってみます」と書いていますが、その習慣はまだできていません。全然頑張っていません。これではダメですね〜。早く、コツコツ、練習を積み重ねて行かねばなりません。

■バイオリンについては、「ひさしぶりに…」を、今年の1月23日にエントリーしました。その中で、「知り合いの方たちからは、『できるだけ頻繁に、数日おきに10分でも良いから、楽器を弾く習慣をつけるように』と言われています。頑張ってみます」と書いていますが、その習慣はまだできていません。全然頑張っていません。これではダメですね〜。早く、コツコツ、練習を積み重ねて行かねばなりません。

■ブラームスの弦楽六重奏はとても有名な曲で、特に第2楽章の主旋律はよく知られています。そのような主旋律は、主に、1stバイオリン、1stビオラ、1stチェロが弾き、私が担当する2ndバイオリンは伴奏に徹する感じでしょうか。他のパートを支える黒子の役割が多くなるわけです。ということもあり、スコアを注文しました。自分が弾くパートと他のパートとの関係をよく理解するためです。こんなふうに勉強するのは久しぶりのことです。それから、あとは、弓の毛替えをしなくてはいけません。浜大津にある楽器修理屋さんに行かねば…。と練習に取り掛かる前に、いろいろ言い訳をしているような気もしないでもありません…が、今度は、頑張ります。マラソン、ランニング、バイオリン…なかなか長突きしませんね〜。性格でしょうかね〜。

■以下は、YouTubeで見つけた、お気に入りのブラームスの「弦楽六重奏」です。イスラエル・チャンバー・プロジェクトの皆さんによる演奏です。

琵琶湖周航の歌

■今年、2017年は「琵琶湖周航の歌」が誕生して100年目になります。記念行事もいろいろ計画されているようです。「琵琶湖周航の歌100周年記念促進協議会」という団体も組織されました。6月30日には、100周年を記念して、歌手の加藤登紀子さんが出演・プロデュースする「びわ湖音楽祭」が「びわ湖ホール」で開催される予定とも聞いています。以下は、Wikipediaからの引用です。

琵琶湖周航の歌(びわこしゅうこうのうた)は、日本の学生歌の一つで、琵琶湖および周辺地域を題材とした、滋賀県のご当地ソング (cf.) の一つ。1917年(大正6年)6月28日成立(作詞:小口太郎、作曲:吉田千秋)、1933年(昭和8年)初版レコーディング(作詞・作曲:同左)。

1917年(大正6年)の琵琶湖一周の漕艇中にこの歌詞を思いついたとされる。周航2日目の6月28日夜、今津(現滋賀県高島市今津)の宿で部員の中安治郎が「小口がこんな歌を作った」と紹介したのが初出である。吉田が作曲した『ひつじぐさ』のメロディに当てて歌われたのが定着し、三高の寮歌・学生歌として広まっていった。ただし口伝えで継承されたため、現在のメロディは原曲の『ひつじぐさ』とはかなり異なっている。

■この「琵琶湖就航の歌」は、1917年6月27日と28日に、当時の三高ボート部の琵琶湖周航の訓練の中で誕生したと言われています。原曲は「ひつじくさ」。「これはどんな歌なんだろう?」とYouTubeで調べてみると、ちゃんとありました。こちらです。確かに、Wikipediaの解説にあるように「かなり異なって」います。「ひつじぐさ」という曲、YouTubeの解説では、「イギリスの詩「WATER― LILIES」(睡蓮)を翻訳し雑誌「ローマ字」に「ひつじぐさ」と題して発表したのが大正2年、その2年後、千秋20歳の大正4年、音楽雑誌「音楽界」8月号には混声四部合唱の楽譜として発表されました」とあります。ひょっとすると、この原曲にかなり近いメロディーで、初期の「琵琶湖周航の歌」は歌われていたのかもしれません。

■私はかつて勤務していた滋賀県庁に就職するまで(1991年4月)、この「琵琶湖周航の歌」を歌った記憶がありません。もともと、京都大学の人たちによって愛唱されてきたのだと思いますが、第二次世界大戦後は多くの人気歌手に歌われてきたことから、滋賀県民の皆さんの愛唱歌にもなってきたようです。そのようなこともあってでしょうか、滋賀県庁時代の宴会では、宴会の最後にこの「琵琶湖就航の歌」がしばしば歌われました。ということで、私にとっても、なんとなく懐かしい歌となっているわけです。1番から6番の歌詞の中には、志賀の都(大津京)、雄松(近江舞子)、今津、長浜、竹生島、比良、伊吹、長命寺が登場します。琵琶湖の湖上をボートでぐるっと周航したら目に入ってくる風景が頭の中に浮かんできます。

■ところで、急に話しは変わりますが、この「琵琶湖周航の歌」、今年の3月から大津市役所の定時退庁時間に流れるのだそうです。産経新聞の記事によると、「今年で誕生から百年を迎えることを記念するとともに、郷愁をそそるメロディーで定時退庁を促す狙いもある」のだそうです。はたして、職員の皆さんが、この歌を聴いて早く帰宅しようと思うのかどうか…私にはよくわかりません。それよりも、残業を生み出す根っこにある問題を解決していかないとなぁ…などと、自分の、大学の職場のことも考えながら、そう思ってしまいました。

映画「ぼくと駄菓子のいえ」

■この映画、なんだかよそげな感じです。以下が、公式サイトです。

■以下は、この公式サイトからの引用です。困難を抱えた子どもたちの「居場所」の問題ですね。どうやって社会的に包摂し受容していくのか。「子どもの居場所」を意図していたわけではないけれど、結果として、そこにいる人たちの相互作用の中で、「こどもの居場所」が街の中に編み出されて行くことが私には興味深く感じられます。

「人間が生きている意味は人間関係の中にある」精神科医のハリー・スタック・サリヴァンはそう言いました。不登校、ひきこもり、イジメなど、昨今の子供たちを取り巻く環境は厳しさを増している。それらの問題の背景には地域社会、学校、そして家族の崩壊がある。そんな社会の歪みを一身に背負う子供達。そんな彼らと向き合うのは、親でも、先生でもない。駄菓子屋のおばちゃん。この映画は一種の駆け込み寺となった「風和里(ふわり)」で明美さんたちが通ってくる子供たちを、まるで自分の息子のように接し、懸命に向きあう姿と、決して順調とは言えなくても、必死に前を向いて歩もうと、もがく子供たちの姿があります。

今の社会は何か大事なものを捨て去ろうとしているのではないか?風和里での日常はやさしく観るものに問いかける。

大阪府富田林市。学校終わりの子供たちの元気な声が溢れる、小さな駄菓子屋「風和里(ふわり)」。そこは松本明美さんとその娘よしえさんが営んでいる。

そんな「風和里」に通う子供たちの中には親の離婚やネグレクトなどの家族の問題や学校でのイジメなどに悩み、居場所を求めてやってくる子供たちが少なくない。

そんな子供たちを時に厳しく叱り、また時にはまるでお母さんのように優しく接する明美さんとよしえさん。

そんな明美さんたちと子供たちとの涙あり、笑いありの交流と成長を描いたドキュメンタリー。

Satoyama Japan | The Secret Watergarden | Discovery English Subtitles

■BBCが製作した作品のようです。滋賀県高島市新旭町針江の水辺環境や、その水辺環境と一体化した針江の暮らしが取り上げられています。ステレオタイプというと言い過ぎかもしれませんが、ちょっとBGMが…、日本人の私にはちょっとだけですが違和感がありますが…。素敵な作品です。