滋賀の冬の天候

■一昨日、1月3日は、奈良で親戚との恒例の新年会が開催されました。娘と孫娘=ひなちゃんが風邪で体調が良くなく、娘の一家はこの新年会に参加できないということでしたので、まずは大阪の娘夫婦のところに新年の挨拶に行きました。そして、ひなちゃんと遊んできました。風邪をひいているとのことでしたが、ひなちゃんはすこぶる元気でした。強い女の子だなと思いました。ひなちゃんと遊ぶ…とはいっても、ご本人とはたまにしか会うことができないので、抱っこなんかしようものならば、泣き出してしまいます。人見知りです。ということで、ニコニコしながら側に寄ってきたときには、ちょっと触れ合う…程度なんです。この程度なんですが、おじいさんとしては嬉しいわけです。

■一昨日、1月3日は、奈良で親戚との恒例の新年会が開催されました。娘と孫娘=ひなちゃんが風邪で体調が良くなく、娘の一家はこの新年会に参加できないということでしたので、まずは大阪の娘夫婦のところに新年の挨拶に行きました。そして、ひなちゃんと遊んできました。風邪をひいているとのことでしたが、ひなちゃんはすこぶる元気でした。強い女の子だなと思いました。ひなちゃんと遊ぶ…とはいっても、ご本人とはたまにしか会うことができないので、抱っこなんかしようものならば、泣き出してしまいます。人見知りです。ということで、ニコニコしながら側に寄ってきたときには、ちょっと触れ合う…程度なんです。この程度なんですが、おじいさんとしては嬉しいわけです。

■ところで、大阪の娘の自宅に向けて滋賀を出発した時、雪が降り始めました。しかし大阪に着くと雪の気配など全くなく、気持ちよく晴れていました。滋賀は、日本海側の気候と太平洋側の気候の中間地点になります。私などは、そのちょうど境目辺りに住んでいることになります。湖西は堅田から北の地域が、湖東は野洲川や愛知川のあたりから北の地域が日本海側からの影響を強く受けることになります。彦根市にある彦根地方気象台の説明によりますと、滋賀の天候の特徴は次のようになります。

滋賀県は、日本列島のほぼ中央部に位置し、周囲に1,000m前後の山脈が連なり、中央部には日本最大の琵琶湖を擁する大きな盆地です。

南は伊勢湾、北は若狭湾によって本州で一番狭くなった所に位置し、大阪湾から若狭湾に至る低地帯の一部であり、それぞれの湾から入る気流の通路となっています。このような地形の影響を受けて、各地の天候にはかなり相違があります。気候区分によると、滋賀県は日本海気候区、東海気候区及び瀬戸内海気候区が重なり合う地域となっており、準海洋性の気候を示す温和なところです。

冬(12月~2月)

12月になり、シベリア高気圧が優勢になって、西高東低の冬型の気圧配置になると、平地でも初雪(平年は12月13日)が観測され、北部は日本海側、南部は太平洋側に類似した天気になります。季節風による雪が降り始める頃、いわゆる”雪おこし”の雷が日本海側ではよく発生し、滋賀県でも北部では寒気の強いときに発雷します。

滋賀県で最も雪の降りやすい地域は北部山間部、次いで西部・東部の山間部です。これらの地域では、かなりの積雪があるところに新たに雪が積もると、なだれが発生することもあります。一方、南部の平野部ではあまり雪は降りませんが、春先に日本の南岸を低気圧が通過する場合には大雪になることもあります。

1年のうちで最低気温は1月または2月に現れます。

日本海で低気圧が発達して「春一番」が吹くと、やがて本格的な春を迎えます。

■昨日は14kmほど走りました。コースは、自宅から北上し真野・堅田を経て琵琶湖大橋を渡り、守山市にある大橋の東詰にある料金所で折り返すというコースです。琵琶湖大橋から北湖の方を眺めると、比良山系は日本海側からやってきた雪雲で山稜が覆われて見えなくなっていました。湖東の方も雪雲に覆われていた。しかし、大津の中心市街地あたりは晴れている。トップの写真をご覧ください。上段2枚の写真が、琵琶湖大橋から北側の風景です。中段は堅田の街並みと背景の山々。明らかに、上段の写真とは山の白さが違います。下段は、大津の中心市街地です。カラッと晴れています。これが日本海岸の気候と太平洋側の気候の、その境界線の風景なのです。

■そのような風景を眺めたり、途中で立ち止まって写真を撮ったりしていたので、ランニングに集中していません。最初は、1日の元旦と2日にテレビで中継されていた「箱根駅伝」に影響を受けて、最初から飛ばし気味に身体に負荷をかけて走ってみたのですが、4kmあたりできつくなってしまいました。そして、その辺りから写真のような風景が見えてきたのです。すると気持ちが緩み、風景を楽しむことに目標を切り替えることにしてしまいました(正確には、きつくなったので切り替えざるを得なかったわけですが…)。最後は、トロトロとジョギングをすることになってしまいました。まあ、「それでも、よし」ということにいたしましょう。

■そのような風景を眺めたり、途中で立ち止まって写真を撮ったりしていたので、ランニングに集中していません。最初は、1日の元旦と2日にテレビで中継されていた「箱根駅伝」に影響を受けて、最初から飛ばし気味に身体に負荷をかけて走ってみたのですが、4kmあたりできつくなってしまいました。そして、その辺りから写真のような風景が見えてきたのです。すると気持ちが緩み、風景を楽しむことに目標を切り替えることにしてしまいました(正確には、きつくなったので切り替えざるを得なかったわけですが…)。最後は、トロトロとジョギングをすることになってしまいました。まあ、「それでも、よし」ということにいたしましょう。

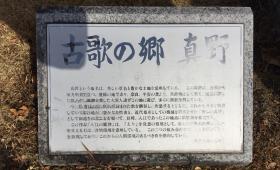

■走っているときに。堅田に隣接する真野で写真のような記念碑を見つけました。今まで横を走っていても気がつきませんでした。記念碑「古歌の郷 真野」です。岩に金属のオブジェが取り付けてあります。このオブジェは琵琶湖の定置漁具のエリ(魚編に入)ですね。古歌とは、平安時代の歌人・源俊頼の「鶉(うずら)鳴く真野の入江の浜風に尾花波よる秋の夕暮れ」という歌のことなのだろうと思います。「鶉が悲しげに鳴いている真野の入江に吹く浜風によって、尾花が波うつようになびいている秋の夕暮れよ」という意味のようです。鶉の鳴き声など聞いたことはありませんが、万葉時代の表現で、恋人に捨てられて泣く女性を暗示しているとのこと。ふーん、なんとも寂しいというか、悲しい感じになりますね。で、「真野の入江」ですが、以前は、現在の真野川のあたりには深い入江があったらしいのです。江戸時代に埋め立てられた…という話しもあります。ランニングのあとで、調べてみてやっとわかりした。

■走っているときに。堅田に隣接する真野で写真のような記念碑を見つけました。今まで横を走っていても気がつきませんでした。記念碑「古歌の郷 真野」です。岩に金属のオブジェが取り付けてあります。このオブジェは琵琶湖の定置漁具のエリ(魚編に入)ですね。古歌とは、平安時代の歌人・源俊頼の「鶉(うずら)鳴く真野の入江の浜風に尾花波よる秋の夕暮れ」という歌のことなのだろうと思います。「鶉が悲しげに鳴いている真野の入江に吹く浜風によって、尾花が波うつようになびいている秋の夕暮れよ」という意味のようです。鶉の鳴き声など聞いたことはありませんが、万葉時代の表現で、恋人に捨てられて泣く女性を暗示しているとのこと。ふーん、なんとも寂しいというか、悲しい感じになりますね。で、「真野の入江」ですが、以前は、現在の真野川のあたりには深い入江があったらしいのです。江戸時代に埋め立てられた…という話しもあります。ランニングのあとで、調べてみてやっとわかりした。

来年度の「大津エンパワねっと」の相談

■昨日は、大学で仕事を終えた後、早めの夕方から、来年度から再び担当する「大津エンパワねっと」の進め方に関して、学生達を受け入れていただく「中央学区の自治連会長」の安孫子さんと、「大津の町家を考える会」の雨森さんにいろいろ相談をさせていただきました。お2人とは、年に数回、こうやって数回お話しをさせていただいています。今日は、「大津エンパワねっと」についてです。

■「大津エンパワねっと」が、文科省の「現代GP」に採択されてからもうじき10年になります。学部のカリキュラムの中での位置付けも大きく変わりました。それだけではありません。地域社会の状況、もう少し具体的にいえば、自治体と地域社会の関係等の状況も変わってきました。人口減少社会の到来で、税収は低下していくことで、これまでのような形での行政サービスができなくなってきているのです。必然的に、地域社会内の「共助の仕組み」をしっかり組み立て直していくことが必要になります。これまで、縦割りの行政組織に対応した地域の様々な団体が、より一層相互に連携していくことが必要になってきているのです。これからの地域社会のマネジメントは、一層大変になってくるわけですが、地域の自治のあり方を状況に合わせて組み立て直していくチャンスでもあるように思います。ピンチはチャンスと言いますが、まさに今その時を迎えているように思います。

■このような段階で、地域の皆さんの新たな取り組みと歩調を合わせて、そして連動しながら、「エンパワ」を組み立て直していくことが必要です。学生による「大津エンパワねっと」と、地域の皆さんによるまちづくりの取り組み=「大人エンパワねっと」が上手く車の両輪のように連動していくように頑張ろうと思います。「ダブル・エンパワねっと」ですね。昨日の相談で、およそのアウトラインは確認できました。

■相談の後は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。と言いますか、相談をさせていただく場所もなくて(以前あった町家キャンパスも、今はもう無くなってしまいました!…いろいろ経緯がありました…)、お店にお願いして開店前の別館(宴会場)を使わせてもらいました。常連客の我儘を聞いていただきました。もちろん、場所貸しのサービスはされていませんので、ご注意を。まあ、そういうことでして、相談の後は、別館から本店に移動しました。キープしていた芋焼酎がなくなったので、新たに一升瓶をキープ。この店に通い始めて14年になりますが、キープした一升瓶も115本目に突入しました。「おまえは、アホか‼︎」と呆れられるような数字であることはわかっているのですが、この数字には私の多くの皆さんとの「つながり」の歴史が詰まっています。ということで、この「記念写真」も、キープした一升瓶に飾られることになります。

■こうやって、いつものように楽しく呑みながらも、話しに出てくるのは、高齢者の問題です。高齢者の貧困、高齢者の引きこもりということになります。引きこもりは、独居老人の方だけの問題ではありません。家族と暮らしていても、男性は引きこもりになりがちな傾向がある。そこが女性と違うところです。いろいろ課題は満載なのですが、「ダブル・エンパワねっと」の取り組みの中で、少しずつ実績を積み重ねていこうと思います。来年度履修する学生の皆さんには、是非とも頑張っていただきたいと思います。

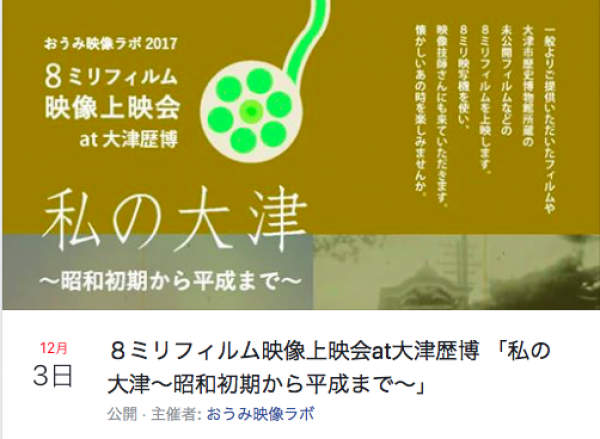

8ミリフィルム映像上映会at大津歴博 「私の大津~昭和初期から平成まで~」

■今は誰でも簡単にスマートフォンを使って動画を撮ることができます。また、その場でYouTubeやSNSにその動画をアップすることができます。学生の皆さんには当たり前のことでしょうが、私が子どもの頃はそうではありませんでした。動画はフィルムで撮影しなくてはいけませんでした。富士フィルムが、1965年に「フジカシングル-8」という、誰でも簡単に動画を撮影できる一般家庭向けの小型の撮影カメラを販売し始めました。私の家では、とてもそんなものを買う経済的余裕はありませんでしたが、爆発的な人気を博しました。フィルムの扱いも、フィルムがあらかじめセットされたマガジンと呼ばれる部品を、撮影機本体にポンと入れるだけでした。とても簡単でした。以下は、そのテレビCMです。この CMに登場されている女優さんは扇千景さんです。後には、国会議員にもなり、大臣や長官、最後は参議院議長になった方です。といてっも、若い学生のみなさんはわかりませんね。すみません。

■というわけで…というわけではありませんが、次の日曜日に、大津市歴史博物館で、以下のようなイベントが開催されます。大津市在住の個人の方が撮影された8ミリフィルムや16ミリフィルムなど、貴重なプライベート映像を大津市歴史博物館では貴重な歴史資料として保管されています。今回のイベントは、その歴史資料を鑑賞して、みんなで語り合おうという企画です。

おうみ映像ラボは、滋賀県内の伝統行事や生活記録が収められた「記録映像」を発掘・上映し、古来より引き継がれてきた滋賀の「くらし・わざ・ちえ」について考える場を創出する活動をぼちぼちしています。

「情報収集・情報発信」「見聞会」「遠足」「上映会」等活動の中で、地域の人・技・文化・景観をアーカイブ化して、滋賀の恵みを再認識し、次世代に繋いでいこうと考えています。

***

今年度は、大津市博物館様との共催で、博物館が保有される滋賀県内で撮影された昭和初期から平成までのフィルム映像を上映します。

8ミリフィルムが撮られた高度経済成長期の暮らしの変革期に滋賀の家族の暮らしはどのようなものだったでしょうか?

大津市在住の個人の方が撮影された8ミリフィルムや16ミリフィルムなど、貴重なプライベート映像を中心に、そのご家族・関係者をゲストに迎え、参加者のみなさまとワイワイ鑑賞したいと思っています。この日はなんと、5時間連続耐久上映です。

ぜひふらっとお越しください。2017年12月3日(日) 11:00~16:00

大津市歴史博物館 講座室

=参加無料・申込み不要・当日参加OK=【上映予定作品】

「大津まつり」

16 ミリフィルム 昭和7 年 16 分38 秒

撮影・編集:竹内鸚亮さん

戦前の大津祭の様子を記録したもの。曳山の巡

行や神事行列の往時の姿などとともに、祭礼で

賑わう町の様子や人々の服装など、当時の大津

町の有様も写されており、町の景観を知る上に

おいても貴重な映像。「増田家」

16 ミリフィルム 昭和初期 54 分

撮影・編集 増田さん

増田さんが撮られたプライベートフィルム

日々の旅行の様子を子どもの成長と共に撮影さ

れている。「懐かしの江若鉄道1969」

8 ミリフィルム 昭和44 年 22 分30 秒

廃線間際の江若鉄道の様子を撮影したもの。

運転台からの映像やお別れのセレモニーの様子

などが収録されている「大津まつり」

8 ミリフィルム 昭和50 年代か 33 分31 秒

撮影・編集:竹内鸚亮さん

山建てから本番までの一連の大津祭の様子が丁

寧に撮影されている。

撮影者本人の解説入り。大津市歴史博物館所蔵未公開フィルム など

☆ゲストトーク 13:30~15:00ころ

増田信明さん(フィルム提供関係者)

木津 勝さん(大津市歴史博物館学芸員)

谷本 研さん(成安造形大学助教)

柳 斎生さん(映像作家)主催:おうみ映像ラボ

共催:大津市歴史博物館

協力:株式会社 吉岡映像平成29年度 滋賀県 地域の元気創造・暮らしアート事業

平成29年度 文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

上記の補助を受けて実施しています。

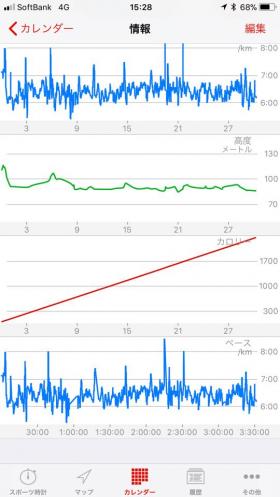

高島30kmラン

■昨日、フルマラソンに備えて30km走をしてみました。「Long Slow Distance」トレーニングと呼ばれるもので、長い距離を、ゆっくりとしたスピードで走るトレーニングです。ゆっくりのペースなんですが、30kmという距離は私には結構長い距離になります。普段は、長くてもせいぜい20数km程度までしか走りません。自宅の近くで10km〜15kmほどの距離を走ります。ですから、15kmのコースであれば2回走ればよいわけですが、それでは面白くないので、昨日は思い切って高島市まで走ることにしました。高島市までの湖西路は、琵琶湖と山に挟まれた狭い土地です。そこにはJR湖西線が走っています。そのため、例えば肉離れ等の故障をしてしまったり、寒くてランが嫌になってしまったら、JRに乗って帰れば良いわけです。しかし、駅数が少なく、人もあまり住んでいないことから、ちょっとだけですが悲愴な感じも伴なうことになります。私の程度の市民へっぽこランナーが走るのには、少しリスクが伴います。思い切って…と書いたのは、そのような事情があります。

■これまでの練習でも、JR比良駅のあたりまでは走っていました。この辺りで、18km程度でしょうか。そこから先は未経験。ということで、地図を見てあらかじめどこを走るのか検討をつけておきました。この先は、JR湖西線の駅でいえば、近江舞子駅と北小松駅を通過せねばなりません。この辺りは、自転車コースが整備されています。そのコースを辿りながら、なんとか大津市と高島市の境目までやってきました。ここまでくると、残りは5kmちょっと。だいぶ気分は楽になります。有名な白髭神社の前を通過して、高島の街中に入り、最後は萩の浜の手前まで走ってゴールということにしました。最後の30kmの手前あたりは、さすがに疲れてしまいました。けれども、本番(フルマラソン)は、さらに12kmの「おまけ」がついてきます。過去3回、フルマラソンを経験していますが、いずれも立ち止まって歩いてしまっています。今度は、最後まで走り通してみたいものです。

■タイムは、3時間16分21秒。途中、トイレに行ったり、自販機でスポーツドリンクを買ったり、写真を撮ったりといった停止時間は除いた時間です。信号待ちや、スポーツドリンクを飲むときはスピードが落ちています。平均スピードは、6:29/km。本当は、もう少しだけ速く走りたかったのですが、体力・走力不足ですね。今の私の実力であれば、こんなものなのかもしれません。

■これまでにも、何度か30km走にチャレンジしています。一番最初の30km走については、このブログに細かく記録を残してあります(30km走)。当時のコーチ役である原俊和さんも一緒に走ってくださいました。原さんは、当時の社会学部教務課長でした。コーチである原さんからは、「来月開催される『京都マラソン』に出場するにあたって、どうしても、この30km走を経験して、体にそのしんどさを覚えさせる必要がある…」ということで、一緒に走ってくださったのです。ありがたいことですね。その際のスピードなんですが、原さんが私のために設定したスピードは 7:30/kmでした。かなり遅いわけですが、それでも15kmを過ぎたあたりから、さらに遅くなって、膝はボロボロになってしまいました。2013年のことです。原さんに言われて、2012年からフルマラソン完走を目標に、走ることを始めていた頃のことになります。自分で言うのもなんですが、過去の自分と比較すると、歳を取った今の方が成長しているように思います。走力がついているように思います。ちょっと自分を安心させるための材料にしておきます。当時、フルマラソンの大会が終わるとランニングを継続できませんでしたが(燃え尽きた?!)、今回はフルマラソン後もなんとか継続していきたいと思います。

■ゴールすると、長い距離を走ってきたものですから、汗びっしょりになっていました。しかし、この程度のスピードだと、最後の方は体温もあまり上がりません。ランニングウァエが吸い取った汗でどんどん身体が冷えていきます。今回はトレイルラン用のリュックを背負って走っており、その中に入れておいたシャツに着替えることにしました。そして高島の街中にある「ワニカフェ」へ行きました。この「ワニカフェ」には、これまでにも度々訪問させていただいています。シェフの岡野さんご夫妻とも、親しくさせていただいています。汗をかいていたので申し訳なかったのですが、訳を話して、暖かいカフェオレをお願いしました。2359kcal消費していたので身体が甘いものを求めていたのです。カフェオレには角砂糖を3つも入れてしまいました。加えて、ケーキもいただきました。せっかく美味しそうだったのに、写真を撮る前に、口をつけてしまいました(お店には申し訳ありませんでした…)。

■「ワニカフェ」では、岡野シェフご夫妻と、ひさしぶりにいろいろお話しができてよかったです。12月2日にも訪れる予定になっています。「猟師と一緒にジビエ料理を囲み 語らう夕べ」が開催されます。猟師さんからお話しを伺いながら、シェフの鹿肉料理をいただく予定になっています。ナイスな企画ですね。たくさんの方達がやってこられるそうです。私は、獣害の問題に関心があり、なんとか地域の中で、駆除だけでなく、命=肉まできちんといただく仕組みはできないものかと思っています。2日は、いろいろヒントをいただけたらいいなと思っています。「ワニカフェ」は、高島と人をつなぐ大切な「場」になっているような気がする。素敵ですね。高島から自宅に戻る際には電車を利用しました。往復とも走ることができればすごいわけだが、とてもそのような走力も体力もありません。ただのアラ還へっぽこランナーなので。ご覧いただいた通り、行きは3時間以上もかかっていますが、帰りは、電車でたったの24分。なんともあっけなく自宅に帰りつきました。

【追記】■昨日、走っているときに注意したことがあります。いつも長距離を走ると、背骨と骨盤をつなぐ仙骨のあたりが痛くなってきます。100kmウォーキング大会の時もそうでした。たまたま、その100kmウォーキングの大会の際に、ボランティアの方にストレッチをしていただきました。その際にいただいたアドバイスをもとに、ランニングのフォームを少しだけ変えた。これまでは、腰を入れ過ぎていました。しかし、腰よりも丹田を意識するようにしました。臍の下のあたりに意識を集中するのです。腰を入れるよりも、下腹を引き締める感じだろうか。そうすると、長距離を走っても仙骨は痛まなくなりました。腰を入れすぎると上体がそり気味になり、背中も凝ってきます。フォームづくり、なかなか難しいものですね。本当はクリニックを受けて、きちんとフォームを修正した方が良いのでしょうが、今回は、自分で判断して修正しました。

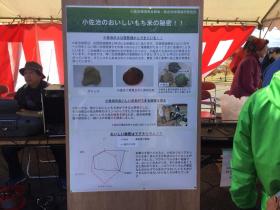

第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」

■昨日は、第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」のお手伝いに行ってきました。総合地球環境学研究所のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の皆さんが開催されています。私たちプロジェクトのメンバーは、おにぎりを作って、味噌を塗って焼いて、「焼きおにぎり」を売ること、そして餡子の入ったお餅を焼いて「焼きもち」にして売ること、その両方のお手伝いをさせていただきました。もちろん、「豊かな生きものを育む水田づくり」をされている小佐治の営農を、地球研のプロジェクトとして支援させていただいていますが、その研究の内容についてもポスター展示で紹介させていただきました。今日は寒風が吹き、とても寒かったわけですが、充実した1日でした。

■昨日は、第20回「甲賀もちふる里まつり ありがとう20年 さようなら”もちまつり”」のお手伝いに行ってきました。総合地球環境学研究所のプロジェクトでお世話になっている甲賀市甲賀町小佐治の皆さんが開催されています。私たちプロジェクトのメンバーは、おにぎりを作って、味噌を塗って焼いて、「焼きおにぎり」を売ること、そして餡子の入ったお餅を焼いて「焼きもち」にして売ること、その両方のお手伝いをさせていただきました。もちろん、「豊かな生きものを育む水田づくり」をされている小佐治の営農を、地球研のプロジェクトとして支援させていただいていますが、その研究の内容についてもポスター展示で紹介させていただきました。今日は寒風が吹き、とても寒かったわけですが、充実した1日でした。

■連続20回開催されてきたということで、その規模も、内容も、素晴らしいものでした。アトラクションも充実していました。甲西高校吹奏楽部の皆さんの演奏を堪能させていただきました。県の吹奏楽コンクールで金賞を受賞されるだけあって、演奏もマーチングもとてもレベルが高いですね。大変満足しました。ありがとうございました。なんといいますか、集団としてきちんとトレーニングされていることもよくわかりました。龍谷大学のよさこいチーム「華舞龍」も頑張ってくれていました。その他にも、地元のみなさんによる「小佐治すいりょう太鼓」の演奏や「忍者ダンス」も。充実していました。

■「甲賀もちふる里まつり」は、今回で最後になります。1集落で開催するのには、規模が大きくなりすぎたことがその一番の理由です。形を変えてでも、地域の連帯・つながりの中で、このようにイベントが継続されることを願っています。また、小佐治としては、原点に還って集落としての収穫祭を実施していただければ嬉しいな〜と思います。もちろん、またお手伝いをいたします。「甲賀もちふる里まつり」が終了したあと、私はプロジエェクトを支える事務の皆さんと一緒に帰宅しましたが、若い研究員の皆さんは小佐治の皆さんと一緒に「反省会」。ちょっと羨ましいですね。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その6)

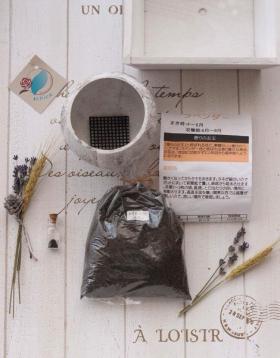

■昨日も水草の有効利用のプロジェクトに関連して人に会いに行ってきました。午前中、「フォレオ一里山」にある「Flower produce ichica」の岩上 ちかこさんにお会いしてきました。岩上さんは、滋賀県の花屋さんとして、琵琶湖の環境問題に貢献したいと、お店で「水草堆肥」を配布されたり(2段目左)、ラベンダーやハーブと「水草堆肥」をセットにして販売されています(3段目左・右)。また、同時にアンケートもとっておられます(2段目右)。素晴らしい!岩上さんにはプロジェクトのことをご説明させていただいたところ、岩上さんがお持ちのアイデアやお力を、おかしいただけることになりました‼︎少しずつ、プロジェクトに一緒に取り組んでいただける仲間が増えてきました。とっても嬉しいです‼︎

■ところで、昨日の夕方、滋賀県庁の琵琶湖政策課に伺いました。水草の堆肥化する技術開発について教えていただくためです。現在、ある企業さんの方で、県の補助金をもとに技術開発が進められています。「条件的嫌気発酵による堆肥化工法(KS工法)を活用することで、水草を3ヶ月程度の短期間で堆肥化する実証研究」に取り組まれているのです。昨日の話しでは、このような新たな有効利用技術と連携した「社会的な活動」(新たな有効利用の仕組み)が可能になってくるのではないかとのことでした。有効利用技術をもとに水草を堆肥化する以前の費用や、商品化して市場で販売するために必要な様々な経費を、「社会的な活動」(新たな有効利用の仕組み)の中で削減するとともに、販売して得られた利益を、水草を刈り取る費用に回していく、そのようなことが可能かもしれません。

■琵琶湖の漁師さんから、花屋さんまで、プロジェクトの中でつながってきました。横につながることのなかで、水草有効利用の「大きな循環」が生まれてくると素敵だと思います。付け加えれば、浜に漂着する水草の地域内での有効利用、これを「小さな循環」と呼んでいますが、こちらの方も様々な立場の方にお声がけして頑張って取り組んでいます。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その5)

■今日も琵琶湖南湖の水草問題の関連で、午前中、南湖で漁業をされている漁師さんの御宅を訪問しました。いろいろお話しを聞かせていただきました。とても楽しかった。本来であれば、勉強になったと書くべきなのですが、勉強になるだけでなく何か将来一緒にいろんなことをさせていただけそうで、本当にワクワクして楽しかったのです。

■こんな感じで、少しずつ水草問題のプロジェクトに参加してくださる方達が増えてきました。まだ、プロジェクトの正式名も決まっていませんが、とりあえず動き始めています。ご参加いただいた皆さんが、それぞれの、ご自身の「持ち場」や所属されている「業界」ならではの、「餅は餅屋」的な専門的なお力を、「持ち場」や「業界」を超えた、横の連携の中で相補的に活かしあっていくことができれるのならば最高ですね。

■今日、お会いした漁師さんからは、いろいろお話しを伺いました。私の方から、「昔、琵琶湖の南湖は『貝の湖』でしたよねとお聞きしたところ(それほど、たくさんの貝が獲れていました)、「消費者の皆さんが琵琶湖の貝を食べてくれなくなったので獲れなくなった…」というご意見でした。琵琶湖では、マンガンと呼ばれる漁具で湖底を引いて貝を獲ります。それは、湖底の表面を良い意味で撹乱することなるのですが、そのことが貝の生息場所を作っていたというのです。消費者が琵琶湖の貝に関心を持たなくなると、貝を獲っても仕方がないので、漁師はマンガンを引くことがなくなってしまう…。結果として、水草が生えやすい環境を作ってしまった…。そういうご意見なのだと思います。

■どうして南湖が「貝の湖」でなくなってしまったのか。これまでは、河川から砂が供給されなくなったとか(砂防ダムのため)、高度経済成長期は有害な物質が流れ込んだとか、これまで、いろんな方達からいろんなご意見を聞かせてもらってきましたが、今日は琵琶湖で漁をされてきた立場からのご意見でした。なぜ水草が増えたのか。琵琶湖の渇水が契機となっているという意見が、自然科学分野の研究者の大方の見解です。1994 年 9 月、琵琶湖基準水位-123cm に達する記録的な大渇水が発生しました。この大渇水で南湖の湖底へ光がよく届ようになり、水草が今まで以上に成長する様になったことが、南湖に水草が生い茂る様になった原因だと言われています。漁師さんの意見は、その様な渇水になっても、漁師がマンガンで湖底を引く漁業がずっと継続していれば、現在の様なことはなかったのではないか…。その様な意見だと理解した。もし、そういうことなのであれば、「里山の様に適度に人間が手を加え続けないといけない、そうしないと南湖は荒れてしまう…」ということになるように気がします。すごく気になりますね。

■この話題以外にも、いろんなお話しをさせていただきました。大津の街中から流れている小さな河川の河口にビワマスの稚魚がいたとか…。びっくりしますね。その川にビワマスが遡上して産卵している可能性があるのです。まあ、そんなこんなで、ここには書ききれない。将来は、こんな事業が展開できたらいいねだとか、本当に楽しくワクワクしました。

■午後からは、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに、研究員をされている佐藤さんと淺野さんを訪ねました。草津、守山、野洲といった琵琶湖の沿岸沿いの地域と、野洲川流域の奥にある甲賀の地域との地域間連携を促進できたらいいね、どうしたらいいかな…、いろいろ相談をさせていただきました。なんだか、うまくいく様な気がするんだけど。

■滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターのあとは大津市役所へ。自治協働課で、市民と行政の協働を促進してくための方策についていろいろ相談させていただきました。相談のあとは、買い物をして帰宅。一日いろいろありましたが、水草問題、流域内連携、協働推進…最後の買い物以外は、どれもが深いところでは、何らかの形で繋がっている課題なのです。少なくとも私には、そう感じられるのです。

伊香立学区自治連合会50周年記念事業「結ぼう伊香立、つなごう未来へ!〜2017 香の里オータムフェスティバル〜」

■日曜日、大津市の伊香立学区自治連合会50周年記念事業「結ぼう伊香立、つなごう未来へ!〜2017 香の里オータムフェスティバル〜」を見学させていただきました。こちらの伊香立とは、不思議なご縁で結ばれています。

■昨年、大津市都市計画マスタープラン関連のシンポジウムでちょっと講演をさせてもらったところ、伊香立の皆さんから、学区の研修会でも講演をして欲しいとご依頼をいただきました。というわけで、今年の1月に伊香立でお話しをさせていただきました。その時のことは、「大津市伊香立で研修会」をお読みください。その後は、伊香立の地域づくりに関して聞き取りをさせていただくこともできました。その聞き取りをもとに、公益財団法人滋賀県人権センターの『じんけん』という冊子に「『人口減少社会』時代における共助の力」という短い文章を掲載していただきました。この文章の中で、伊香立の地域づくりの取り組みについて紹介させていただくことができました。あちこちでお読みいただいているようで、「読みましたよ」と声をかけていただくことが度々あります。伊香立の皆さんにもお読みいただけたようで、とても喜んでいただけました。ありがたいことですね。

■さて、「結ぼう伊香立、つなごう未来へ!〜2017 香の里オータムフェスティバル〜」ですが、会場の伊香立公園の運動場には、ステージが組み立てられ、その周りではたくさんの飲食のテントも張られていました。そして学区の皆さんを中心に、2500名以上の方達がお集まりになっていました。なぜ、これだけの皆さんが集まられたのかといえば、伊香立学区自治連合会50周年記念事業の一環として、ギネス世界記録「最も長いおにぎりの列」(Longest line of rice balls)が挑戦するためです。おにぎりを握るために用意されたのは、地元の小中学生の皆さんが地域の水田で育てたお米です。約180キロだったそうです。

■参加された皆さんは、1人100グラムのお米で1個のおにぎりを握ります。ギネスにはルールがあるらしく直径10センチ以下になるように丸く握ることになっています。そうやって厳密に作られたおにぎりを隙間ができないように細心の注意を払いながら並べていくのです。伊香立公園は大きく立派な公園ですが、それでも2500人もの人たちが一度におにぎりを握るスペースはありません。そこで、学区内の自治会ごとに順番に握って、長机を並べた長い長い台の上に並べていったのです。並べられたおにぎりを、ギネス世界記録の公式認定員の方が厳密に一つ一つおにぎりをチェックして審査されました。その審査の過程を同じように証人として同行される方達もおられました。テープが張られ、地域の方達は審査中は近寄ることもできませんでした。非常に厳密なのです。そのような審査の結果、並べられたおにぎりの長さは132.24mであることがわかりました。ギネス世界記録が樹立しました。素晴らしい!!

■このギネス記録に挑戦するイベントが始まる時に、1人のお若い女性が挨拶に来てくださいました。社会学部の地域連携型教育プログム「大津エンパワねっと」を修了し、社会学部を卒業後は、滋賀県庁に勤務されているKさんです。伊香立は、Kさんの地元なのです。この日、2500人の参加者の1人としておにぎりを握られたようです。

■ところで、今年の1月に伊香立に講演した時に、すでにおにぎりでギネス記録に挑戦しようという企画が生まれつつありました。その企画を膨らませながら、今回のイベントに成長していったとのことでした。しかも、私が伊香立でお話しさせていただいたことが、ヒントになっているということもお聞かせいただきました。研究者としては、とても嬉しいことですね。ありがたいことです。これからも、伊香立の地域づくりに注目していきたいと思います。伊香立の皆さま、引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その3)

■昨日は、時間を見つけて走りました。一昨日は、時間もあり余裕を持ってのランでした。結果として、自分でも納得がいくランができました。調子が良かったのです。しかし昨日は時間がないのでと飛ばしすぎて、最後は「自滅」してしまいました。6km程度でランを中止することになりました。まあ、こんなこともありますよね。

■ランの後、大津の街に出かけました。昨日の夕方ですが、琵琶湖南湖の水草問題に取り組もうという有志の皆さんに、大津市内の某所⁈にお集まりいただきました。水草は砂浜に打ち寄せられて水に使ったままになっていると、腐敗して悪臭を発します。市役所には、「なんとかしろ」との苦情の電話がかかってくるそうです。市役所も、人を派遣してその水草を除去して焼却処分しています。もちろん、必要な費用の出所は税金です。悪臭がしないようにするためには、水際に漂着した水草を水から取り出して乾燥させる必要があります。手間もかかるのです。

■県庁は3億円程の費用を使って南湖の水草を刈り取っています。こちらが「琵琶湖の環境問題」の1つだとすれば、打ち上げられ悪臭を発する水草の問題は「琵琶湖の迷惑問題」になります。そのまま水際に放置すれば悪臭問題になってしまうわけですが、それをなんとか資源として有効利用できないか…。昨日の夕方お集まりいただいた皆さんの思いはその点にあ利ました。

■水草が打ち上げられる砂浜の直近にお住まいの方、そこで会社を経営されている方、本業のお仕事のなかで水草や草木の剪定したものを使い肥料にして配布されている公益財団法人の方…。皆さん、水草で困っておられたり、なんとかしなくちゃと考えておられたりしている方達。「餅は餅屋」と言いますが、いろんな現場のプロの知恵と力、加えてそこに地域の皆さんの協力があると、打ち上げられた水草の有効利用ができそうな感じがしてきました。水分を含んだ水草は重いです。それを簡単に除去する道具が、現場の知恵の中から発明されています。水草と草木の剪定したものを使うと良い肥料ができるのだそうです。ただし、発酵させるのに少し技術がいります。また、水草に混じっているゴミを取り除かねばならなりません。そこには手間もかかります。水草に混じっているオオバナミズキンバイ等の外来植物が混じっている場合の扱いをどうするのか、ということもあります。

■多額のお金をかけるのではなく、複数の現場の知恵と人びとがつながることのなかで、小さな資源利用の仕組みを立ち上げ、関わってくださる皆さんの、現場での発見によって少しずつ改良しながら成長させていければ素敵だなと思います。