卒業アルバムから

■昨日の晩、押入れから卒業アルバムを取り出して、久しぶりに眺めました。この写真は、iPhone6plusで、アルバムの中にあったものを複写したものです。学生時代に所属していた「関西学院交響楽団」の同期の仲間との集合写真です。34年前、1982年の写真です。関学の上ヶ原キャンパスに今もある古い学生会館の前かと思います。一人楽器を持っていない男性がいますね。学生指揮者のMくんです。ひとりだけスーツを着ている男性がいます。ファゴットを吹いていたHくんです。これは就職活動をしていたために、スーツ姿なのでしょうか。当時は、先輩を訪問することから始まり、8月から企業訪問、10月には内定が出ていました。そういう時代でした。

■調べてみると、1980年には1ドルが250円あたりまで円安が進み、その後は200円〜250円で推移していたようです。4月に500円硬貨が発行されました。イギリスとアルゼンチンとの間で「フォークランド紛争」が起きました。6月には大宮と盛岡の間で東北新幹線が、12月には大宮と新潟の間で上越新幹線が開業しました。もちろん、JRではなくて国鉄でした。大阪梅田の「ヨドバシカメラ」の場所には、大阪鉄道管理局庁舎がありました。10月には、フジテレビ系でタモリさんの『森田一義アワー 笑っていいとも!』の放送が開始しました。「軽薄短小」という言葉が流行り、エアロビクスもブームになりました。こういうことを書き始めれば、きりがありませんね。

■以前にも少し書いたように記憶していますが、私たちが4年生の時の定期演奏会での曲目は、以下の通りでした。春そして冬の定演とも、湯浅卓雄先生に客演指揮をお願いいたしました。関西学院交響楽団として、初めての客演指揮でした。4年生の最後の曲は、チャイコフスキー 交響曲第5番でした。今、NHKの「クラシック音楽館」では、この「チャイ5」を演奏しています。あっ、学生指揮者のMくんの名前、イニシャルにしても意味がありませんね。

第59回定期演奏会 1982年6月29日 神戸文化ホール大ホール

客演指揮:湯浅 卓雄 学生指揮:守谷 祐一

曲目:ベートーヴェン 舞踏音楽「プロメテウスの創造物」序曲

ヴォーンウィリアムズ イギリス民謡組曲

ドヴォルザーク 交響曲第8番「イギリス」第60回定期演奏会 1982年12月22日 神戸文化ホール大ホール

客演指揮:湯浅 卓雄 学生指揮:守谷 祐一

曲目:グルック 歌劇「アウリスのイフィゲニア」序曲

スメタナ 連作交響詩「わが祖国」より「モルダウ」

チャイコフスキー 交響曲第5番

■18日に、学生時代の同期や後輩たちと、大阪の福島で新年会を持つ予定です。楽しみにしています。ちなみに、私は写真の前列、向かって左から3番目です。ローファー、スラックス、白いポロシャツかな、それにカーディガン。当時は、こんな格好をしていたんですね。

中野秀一郎先生の葬儀ミサと告別式

■金曜日の研究部の会議中に、母校・関西学院大学社会学部の名誉教授である中野秀一郎先生がご逝去されたというe-mailが届きました。長年親しくさせていただいている、関西学院大学社会学部長の荻野昌弘先生からのe-mailでした。やはり母校の別の名誉教授の先生からいただいた年賀状で、中野先生のことが書いてありました。病院に入院されている中野先生をお見舞いしたとのことでした。その文面からは、かなり中野先生のご容態が悪い状況であることがわかっていましたが、年賀状をいただいてわずかな日しか経っていなかったので、とても驚くことになりました。

■金曜日の研究部の会議中に、母校・関西学院大学社会学部の名誉教授である中野秀一郎先生がご逝去されたというe-mailが届きました。長年親しくさせていただいている、関西学院大学社会学部長の荻野昌弘先生からのe-mailでした。やはり母校の別の名誉教授の先生からいただいた年賀状で、中野先生のことが書いてありました。病院に入院されている中野先生をお見舞いしたとのことでした。その文面からは、かなり中野先生のご容態が悪い状況であることがわかっていましたが、年賀状をいただいてわずかな日しか経っていなかったので、とても驚くことになりました。

■中野先生を最後にお見かけしたのは、近鉄京都駅でした。中野先生は、関西学院大学を退職された後、奈良女子大学や京都文教大学に勤務されました。当時は、京都文教大学におられましたので、おそらくはご通勤の途中だったのではないかと思います。杖をついておられました。その時は、足をお悪くされていたのではないかと思います。2013年頃までは、ご自身のホームページに社会学的なエッセーもアップされていました。写真は、私が卒業した年の卒業アルバムに載っていた先生のお写真です。おそらくは、46歳頃のお写真ですね。

■昨日の午前中、中野先生の葬儀ミサと告別式が夙川カトリック教会で執り行われ、私も参列しました。中野先生からは、直接、何か学問的な指導を受けたわけではないのですが、今となれば笑い話しになるような、いろいろな出来事がありました。一つの思い出を書きます。大学院の修士課程当時(正確には、博士課程前期課程)、私は、大学の近くに学生下宿に暮らしていました。晩遅く、小腹が空いたので、下宿の近くの駐車場で、夜だけ営業していた屋台入っておでんを食べていたところ、突然、お酒を飲んでご機嫌の中野先生が入ってこられました。私の方は、挨拶をしてそのまま下宿に戻ろうとしたところ、引き止められました。そして、どういうわけか(本当はそのまま下宿に帰りたかったのですが)、最後は、先生のご自宅まで連れて行かれることになったのです。先生のご自宅は、大学から少し離れたところにありました。そこまで歩いて先生をお連れすることになりました。先生は酔っておられました。おそらくは、2時間近くかかったのではないかと思います。奥様は笑顔で迎えてくださいましたが、大変ご迷惑をおかけすることになったのではないかと思います。先生は、多くの人たちからダンディーと言われていました。髭をたくわえた大柄な方でした。そして、何よりもお酒がお好きな方でした。葬儀ミサや告別式の時に、先生の遺影を拝見しながら、そのような中野先生との個人的な出来事を、ひとつひとつ思い出すことになりました。

■奥様はキリスト教のカトリックを信仰されています。奥様の、そしてお元気だった時の先生のご意向もあるのかと思いますが、亡くなる少し前に、入院されていた病院の病室で洗礼をお受けになったとのことでした。そのことを、夙川教会の司祭である梅原彰神父が、葬儀ミサの中で、参列した皆さんにお話しになりました。梅原神父は、ご夫婦やご家族のこれまでの様々なエピソードとともに、キリスト教の信者にとっての死がどのような意味を持つのかを丁寧にお話しになりました。おそらくは、カトリックを含めたキリスト教一般なのでしょうが、人の死は終焉ではありません。寂しいことですが、神様のもとへ召される祝福されるべきことと考えるのです。ヨゼフ・中野秀一郎先生。天に召された中野先生の平安をお祈りいたします。

わたしは復活であり、命である。

わたしを信じる者は、死んでも生きる。

(ヨハネによる福音11ー25)

韓国ソウルの聖公会大学校から

■昨年の12月の最初に、韓国の聖公会大学の学生さんから1通のメールをいただきました。メールの内容は、龍谷大学社会学部の地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」に関して聞き取り調査をしたいので対応してもらえないかというものでした。メールを送ってくれたのは経営学部の学生Rくんでした。私は、韓国のコミュニティビジネス研究の第一人者である建国大学の金才賢先生と、研究・教育交流に関して深めてきましたが、彼は、金先生から私のことを紹介してもらったとのことでした。聖公会大学校は、別名「NGO大学校」とも呼ばれているそうです。学外の市民団体NGO/NPOと多様なネットワークをつくり社会的に評価される活動を展開しています。まだ歴史の短い大学ですが、80年代末に韓国が民主化していくさいの起点となった大学というふうに聞いています。

■昨日は、Rくんを代表とする4名の学生グループが大津にやってきました。彼らは日本語ができないので、聖公会大学からの交換留学で日本に来ている日本語が得意な学生仲間が通訳をしてくれました。今回の来日調査の研究費は、すべて聖公会大学から出ているそうです。大学の審査を通って、今回の研究費がついたとのことでした。彼らの研究の目的は、日本のコミュニティビジネスに関すること、そして社会学部の「大津エンパワねっと」に関して調査をすることにありました。自分たちの聖公会大学にも、「大津エンバワねっと」のような地域連携型の教育プログラムを導入したいと考えたからです。

■昨日は、大津市の中心市街地を見学した後、社会学部の町家キャンパス「龍龍」で、「大津エンパワねっと」の概要について説明しました。いろいろ質疑応答をした後、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で彼らの歓迎会を行いました。他のお客さんとも交流するなど、「利やん」をとても楽しんでくれました。本日は、1限から瀬田キャンパスにやってきて、「大津エンパワねっと」の担当教員や履修している学生たちにインタビューを実施しました。良いインタビューができたようです。彼らとは、近い将来、ソウルで再会する約束をしました。楽しみです。また、聖公会大学に「大津エンパワねっと」を参考にした地域連携型の教育プログラムが導入された際には、今度は私たちの方が聖公会大学に学びたいとも思っています。

2015年度の卒論提出

▪︎2015年度の4年生は全員で9人です。ゼミ生の人数は、どういうわけか多い年と少ない年が交互にやってきます。2015年度は少ない年でした。今日は、全員で集まって社会学部教務課に提出しました。写真に写っているのは7人。あと2人足りません。今日、提出することが約束でしたが、まだ出来上がっていないのです。明日は、卒論提出の最終日。なんとか間に合いそうですが、やはり心配です。

▪︎2015年度の4年生は全員で9人です。ゼミ生の人数は、どういうわけか多い年と少ない年が交互にやってきます。2015年度は少ない年でした。今日は、全員で集まって社会学部教務課に提出しました。写真に写っているのは7人。あと2人足りません。今日、提出することが約束でしたが、まだ出来上がっていないのです。明日は、卒論提出の最終日。なんとか間に合いそうですが、やはり心配です。

▪︎これまでのエントリーにも書いてきましたが、私のゼミでは、全員が調査を行い、その調査データにもとづいて卒業論文を執筆することになっています。調査にあたっては、実に多くの皆さまのお世話になりました。ありがとうございました。ゼミ生たちには、そのことの意味を深く考えてもらいたいと思います。今日は、卒業論文を書きあげて思っていることを、ひとりひとり語ってもらいました。ある学生は、高齢化率の高まりにともなって生じた地域社会の様々な問題を少しでも解決するために、地域住民の皆さん自身が「共助」の仕組みを立ち上げてきた事例もとに研究を進めました。「卒論で取り組むことがなければ、自分の住んでいる自治体にそのような活動をされている方達がおられることを、おそらくは知ることがなかっただろう。卒業後は、自分が地域社会を支える側になり、多くの皆さんと一緒に市民活動に取り組みたい」と決意を述べてくれました。

▪︎卒論に取り組むことで、自分自身にどのような「気づき」や「成長」があったのか、じっくり時間をかけて考えてほしいと思います。

長浜の雑誌『み〜な』

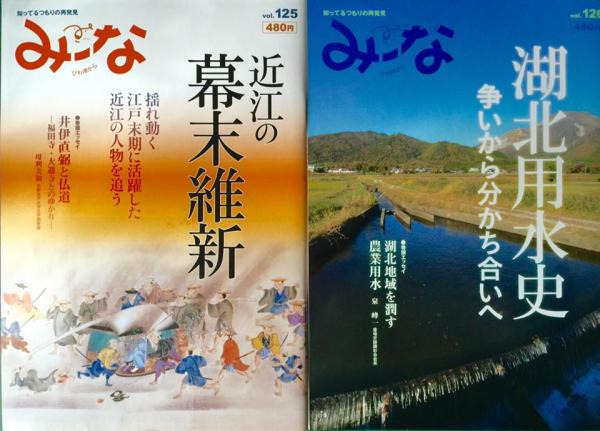

▪︎滋賀県の湖北地域とその周辺をテーマにした、『み〜な』という雑誌があります。この地域にお住まいの皆さんが、手弁当で企画・取材・原稿執筆を行い、地元企業からの支援を得ながら、「地域の知恵と汗の結集」によって発行されている雑誌です。昨晩は、この雑誌の編集にあたっている方と京都で少し呑みつつ 3時間程語り合いました。滋賀や、滋賀の地域社会の将来。多様性を相互に尊重し評価しあった上での共同性。そのような多様性と共同性の上に構想する「私たちの幸せ」。滋賀の「私たちの幸せ」を考えるための公共哲学。自分が生かされている…という「感謝の気持ち」。その基層にある真宗の精神。そんなこんなをいろいろ語り合いました。充実した時間でした。写真は、昨晩いただいた(購入させていただいた)『み〜な』の最新号と、一つ前の号です。私としては、最新号の「湖北用水史 争いから分かち合いへ」というテーマが気になり、最新号から読み始めました。(本文続く)

ランニングの復活に向けて

■ランニングを復活させるために、まずはウォーキングを始めました。昨日は、午前中が瀬田キャンパスで卒論指導。午後からは、深草キャンバスに移動し会議。会議を終えた後、学外の方と「夢」を語り合うために京都駅に移動しました。待ち合わせが、中央改札口でした。地下鉄かJRで京都駅まで行っても良かったのですが、今回は、ウォーキングにしてみました。

■ランニングを復活させるために、まずはウォーキングを始めました。昨日は、午前中が瀬田キャンパスで卒論指導。午後からは、深草キャンバスに移動し会議。会議を終えた後、学外の方と「夢」を語り合うために京都駅に移動しました。待ち合わせが、中央改札口でした。地下鉄かJRで京都駅まで行っても良かったのですが、今回は、ウォーキングにしてみました。

・移動時間:29分17秒

・距離:3.11km

・平均ペース:9.26km

・消費カロリー:191カロリー

■上記の記録を見ていただければ、お分かりいただけると思いますが、結構、早足でウォーキングをしました。この程度であれば、消費カロリーは、たった191カロリーです。今回は、平均ペースが9.26kmになっています。私の場合は、早足だとこの程度のスピードのようです。しかし、ウォーキングはスピードよりも時間の方が大切かなと思っています。本当は、1時間程度のウォーキングが良いのでしょうが、なかなかそういうわけにもいきません。そこで通勤時が一番ウォーキングには都合が良い…となるわけですがが、重い荷物も背負っていますし(約10kg)。防寒着も来ていますので、あまりウォーキングに向いている格好ではありません。なかなか難しいものです。

■ところで、画像は、iPhone6plusに入れてある「Runmeter」というアプリの画像です。ランニングをしていなうちに、アプリの使い方も少し忘れてしまっていました。このアプリは、その間もバージョンアップしているのだと思います。facebookとの連動もうまくいきません。どうして何でしょうね〜。うまくいかないのならば、別のアプリにしようかなとも思っています。

2016年 新年法要

■私自身の「仕事始め」は、4日からでした。卒論の始動です。大学全体としては、昨日、5日からになります。龍谷大学発祥の地である大宮キャンパスで、新年法要が開催されました。以下が、本日のプログラムです。

次第

開式の辞

正信偈(行譜)

念仏・和讃

回向

学長挨拶

学歌斉唱

閉式の辞

雅楽会奏楽

■私は、龍谷大学に移動してから、今年度で12年目になりますが、この新年法要には初めて参加しました。これまでは、あまり気にしていませんでしたが、研究部長という役職を務めている以上、こういう公式行事には参加するべきだ…とのご意見をいただき、半分義務感で参加しましたが、とても良いものだな〜と思いました。気持ちが引き締まりました。これからは、毎年、参加しようと思います。ちなみに、新年法要が行われたのは、大宮キャンパスの本館です。写真は、その本館を写したものです。この本館は、国の重要文化財です。大学のホームページによれば、1879(明治12)年に竣工した、大宮キャンパスのシンボル的建物で、1997年に、このたたずまいそのままに大改修を行ったとのことです。

ベセル井上さんに新年の挨拶

■今日から仕事初めです。この時期は、毎年、添削した卒論を返却することになっています。本当には、今度こそは12月末(昨年末)までに、すべての卒論関係の指導を終える気持ちでいたのですが、学生たちの執筆が遅れたことに加えて私の方も学内行政で多忙であったため、結局、今まで通り、正月休みに卒論の添削をしなくてはいけなくなりました。今回は、2回に分けて添削した卒論を返却することになりました。今日は、奈良のエリアに住んでいるか、自宅が奈良ではなくても奈良に来ることができる学生を対象に、近鉄奈良駅まで来てもらいました。赤ペンを入れた原稿をもとに、1人30分程度の口頭での指導も行いました。

■学生たちの指導をした後、ベセル井上さんのお店に新年のご挨拶に伺うことにしました。井上さんは、奈良の東向商店街にある雑貨店「ベセル」を経営されています。「ベセル」では、「わちふぃーるど」社の猫のキャラクター「ダヤン」に関連するグッズを販売されている他、奈良の仏像や奈良の鹿をデザインしたTシャツやパーカーなどの「奈良グッズ」を販売されています。井上さんとは、facebookを通じてお知り合いになりました。商店街や地域の活性化に強い関心をお持ちの方で、私とはそのような「まちづくり」の情報を媒介としてお付き合いをさせていただいています。今日も、有益な情報をいろいろ教えていただきました。ありがとうございました。井上さんは、私が通っている、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に強い関心をお持ちです。ということで、一度、「利やん」で呑もうという話しになりました。「利やん」で、大津の「まちづくり」の関係者と良き出会いがあると良いなと思っています。

■井上さんとは、それ程、年齢は違わないのですが、お若いですね〜。向かって左隣のおじさんは…。年を取りました。

「アカエリトリバネアゲハ」の標本

■元旦は、母を、母の自宅に日帰りで連れて帰りました。その際、たまたま蝶の標本を見つけました。記憶がよみがえってきました。小6だった1970年に大阪万国博覧会が開催されました。我が家も夏休みの旅行で、この大阪万博に遊びに行きました。蝶の標本は、その時にお土産として買ったものです。記憶が定かではないのですが、「マレーシア館」で買ったものだと思います。おそらくは、小学生がお年玉やお小遣いを貯めた程度のお金でも買えたのでしょう。

■1970年の大阪万博では、「アメリカ館」や「ソビエト館」の人気が高かったように記憶しています。当時は、まだ冷戦構造(アメリカ合衆国を中心とした資本主義・自由主義陣営と、ソビエト社会主義共和国連邦を中心とした共産主義・社会主義陣営の間の対立構造)が存在していました。世界を二分する両大国のパピリオン(万博の展示用に一時的に建てられた建物)は大変人気があり、入館するまでに何時間もかかる状態が続いていました。たとえば「アメリカ館」の場合は、目玉の展示が「月の石」でした。1969年7月、アポロ11号が人類最初の月面着陸を成功させ、11月にはアポロ12号が引き続き月面着陸を果たしました。そのようなアポロ計画が地球に持ち帰ってきた「月の石」を一目見ようと、多くの人びとは、長蛇の列に我慢して並んだのです。

■ところが、私の両親は、このような長蛇の列に並ぶことを嫌いました。アメリカやソビエトのような、人気があり何時間も並ばなければならない超大国のパビリオンには行かずに、並ばなくても入館できる小国のパビリオンばかりに行きました。もちろん小6の私は内心不満でしたが、まだ小さな妹がいたこともあり、両親は、炎天下、長蛇の列に並ぶことを嫌ったのでしょう。もっとも、そのようなこともあって、蝶の標本を手に入れることができたのかもしれません。蝶の標本に関係のない話しを長々と書いてしまいました。現在とは違って、世界はますます発展していく、暮らしも良くなっていくということを自明として生きることができた時代でした。大阪万博のテーマは、「人類の進歩と調和」(Progress and Harmony for Mankind)でした。

■さて、蝶の標本の話しに戻ります。私自身、蝶も含めて昆虫一般に詳しいわけではありません(ただし、小6の頃は、まだ昆虫に関心を持っていたと思います…)。調べてみたところ「アカエリトリバネアゲハ」という和名でした。標本箱の中には、「Rajah Brooke」とラベルが貼ってあります。マレーシアのサラワク島の初代首長ラジャ・ブルックにちなんで名付けられた英名です。ラジャ・ブルックは、イギリス人です。ブルネイのスルタンから正式にラジャ(藩王)に任じられ「白人王 」として知られているようです(こういう本も出版されています。『ボルネオの白きラジャ ジェームズ・ブルックの生涯』)。その背景の事情はともかく、この美しさからだと思いますが、マレーシアの国蝶になっています(ちなみに日本の国蝶は「オオムラサキ」です)。写真少し色を補正してあります。買った時のイメージに近づけました。しかし、本当はもっと色がくすんでいます。額自体も、かなり古ぼけています。45年前のものですから、仕方がありませんね。

■この「アカエリトリバネアゲハ」を含めたトリバネアゲハは、「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)「附属書II」に記載されている危急種・希少種に認定されおり、標本等の商取引きは規制されているようです。規制のもとで、標本等の商取引きも行われているようです。ちなみに、ワシントン条約が採択されたのは1973年です。大阪万国博覧会が開催された2年後のことでした。

■蝶の標本ですが、母の家のリビングに書架の上で、埃まみれになっていました。どうも、亡くなった父や、現在介護をしている母からは「邪魔者扱い」されていたようですね。昆虫に関心のない人からすれば、単なる「死んだ虫」ですから…。ちょっと心が痛んだので、誇りを払ってきれいして、私の自宅に連れ戻しました。これからは、再び、本来の持ち主である私の元で大切に保管していこうと思います。

近鉄と生駒山

■昨日は、息子と一緒に初詣を済ませ、ピザレストラン「642PIZZA」に行った後、郵便局に寄ったりしながら、少し遠回りをして帰宅しました。早春には、職場に近い滋賀県の大津市に転居する予定なので、もう一度、長年暮らしてきたこの地域の風景を散歩をしながらしっかり眺めておきたかったのです。普段は車で通過することが多く、あまりゆっくり眺めることがありません。ランニングの練習で走ることもありましたが、走ることに必死で風景眺める余裕などあまりありません。昨日は、30年近く暮らしてきた街の風景をゆっくり堪能しました。歩いて細かなところを観察していると、いろいろ発見がありますね。他所の街ではいろいろ「まち歩き」をしてきましたが、自分の住んでいる街を、ゆっくり歩くことはほとんどありませんでした。

■昨日は、息子と一緒に初詣を済ませ、ピザレストラン「642PIZZA」に行った後、郵便局に寄ったりしながら、少し遠回りをして帰宅しました。早春には、職場に近い滋賀県の大津市に転居する予定なので、もう一度、長年暮らしてきたこの地域の風景を散歩をしながらしっかり眺めておきたかったのです。普段は車で通過することが多く、あまりゆっくり眺めることがありません。ランニングの練習で走ることもありましたが、走ることに必死で風景眺める余裕などあまりありません。昨日は、30年近く暮らしてきた街の風景をゆっくり堪能しました。歩いて細かなところを観察していると、いろいろ発見がありますね。他所の街ではいろいろ「まち歩き」をしてきましたが、自分の住んでいる街を、ゆっくり歩くことはほとんどありませんでした。

■写真は、近鉄学園前駅と菖蒲池駅の間にかかっている橋から撮ったものです。車がすれ違うときに注意しないといけないほど、幅の狭い小さな橋です。その橋から、大阪方面に向かって写真を撮りました。夕日の中にシルエットを見せているのは、生駒山です。頂上には、テレビ局のアンテナがたくさん確認できるのではないかと思います。この生駒山の向こうには、大阪平野が広がっています。手前に写っているのは、近鉄の大阪難波行き準急です。生駒山のトンネルを抜けて大阪難波までは、近鉄を利用すると35分程度です。この地域は、大阪に勤める方たちの住宅地として開発され、高度経済成長期とともにその住宅地も拡大していきました。典型的な大阪郊外の住宅地の一つかもしれません。そのような意味で、どこにでもある風景なのかも知れません。しかし、もうこの地域にあとわずかの期間しか住むことができまないと思うと、どこにでもある風景がとても愛おしく思えてきました。本当は、ここに暮らしている間に、戦前から戦後、そして現代に至るまでの開発の歴史について、もっといろいろ探索してみたかったのですが、その時間はもうありません。