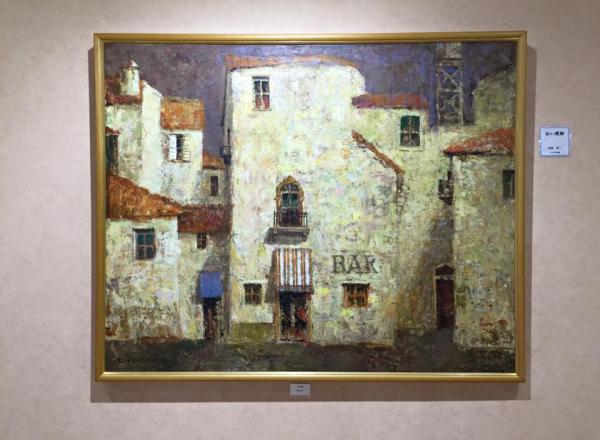

『もやしもん』

■『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を読んだ後、すごく菌のことが気になり始めました。菌そのものに興味を持つようになったのです。こうなると、普通は、菌に関連するサイエンスの本を読み始めることになるのですが、どういうわけか、そうではなく漫画『もやしもん』を読んでいます。とても評判の高い漫画のようですね。非常に面白いです。

■『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を読んだ後、すごく菌のことが気になり始めました。菌そのものに興味を持つようになったのです。こうなると、普通は、菌に関連するサイエンスの本を読み始めることになるのですが、どういうわけか、そうではなく漫画『もやしもん』を読んでいます。とても評判の高い漫画のようですね。非常に面白いです。

■どのようなストーリーかといいますと、通常では見えない菌を見ることのできる特殊な能力をもった沢木惣右衛門直保という大学生が主人公です。彼は、種麹屋の次男坊なのですが、幼いころから菌を見ることができます。菌たちとコミュニケーションをとることもできます。見るといっても、菌の姿は顕微鏡で観るのとはかなり違っています。登場する菌たちは、非常にかわいらしいキャラクターとなっています。このような特殊な力をもった主人公が東京の「某農業大学」(正式名称)に入学します。漫画では、同大学で発酵食品の研究をしている樹慶蔵教授の研究室で、教授、先輩、そして仲間たちとのあいだで起きる様々な出来事(騒動)が描かれています。菌についても、いろいろ勉強できます。私などはもう年なので、「なるほどね~」といった端から忘れてしまっていますが…。

■この漫画での重要なキーワードは「かもすぞー」です。菌たちが、そう叫ぶのです。漢字で書けば「醸すぞー」ということになります。醸すとは、発酵するということですね。広義の意味での発酵は、腐敗と同じ菌の働きなのだと最近知って驚きました。両方とも、有機物が微生物の働きによって変質したものになっていく現象のことですが、特に人間にとって有用な場合に限って「発酵」と呼ぶのだそうです。「醸す」という言葉は奥深いですね~。この「醸す」ですが、社会的な場面では「物議を醸す」というふうに使います。「世間の議論を引き起こす」という意味です。あまり良い意味合いではありませんよね。「そういう発言は、いかがなものか」という感じです。でも、人間にとって有用な「発酵」=「醸す」っていうことは社会に必要なように思うんです。もっと「社会は醸される必要がある」、そう思うのです。「社会を醸す」とはどういうことなのか、いずれもう少し詳しく説明してみたいと思いますが、今日は、「発酵」に関して教えてもらったことを、備忘録として残しておきます。

■山梨県立大学に勤務されている箕浦一哉さんが教えてくれました。山梨県には、「たぶん世界で初めての発酵ラジオ番組」があるのだそうです。「発酵兄妹のCOZY TALK 」という番組です。すごいですね。発酵がテーマの番組。この番組をやっているのは五味兄妹。この兄・弟・妹の皆さんは、「もやしもん」のモデルになっているらしい東京農大のご出身とのことです。で、このご兄妹は、「家業であるみそ屋を継いでいる兄と『発酵兄妹』というユニットを組み、みそだけでなく、発酵文化や日本の食文化を伝える活動」をされています。なんだか、おもしろいですね~。まだ詳しくは見ていませんが、以下の公式サイトでは、この番組を聞くこともできます。

■山梨県立大学に勤務されている箕浦一哉さんが教えてくれました。山梨県には、「たぶん世界で初めての発酵ラジオ番組」があるのだそうです。「発酵兄妹のCOZY TALK 」という番組です。すごいですね。発酵がテーマの番組。この番組をやっているのは五味兄妹。この兄・弟・妹の皆さんは、「もやしもん」のモデルになっているらしい東京農大のご出身とのことです。で、このご兄妹は、「家業であるみそ屋を継いでいる兄と『発酵兄妹』というユニットを組み、みそだけでなく、発酵文化や日本の食文化を伝える活動」をされています。なんだか、おもしろいですね~。まだ詳しくは見ていませんが、以下の公式サイトでは、この番組を聞くこともできます。

「発酵兄妹のCOZY TALK」

■そういえば、滋賀県の高島市も、発酵をテーマに地域おこしをされていますね。

「発酵するまち、高島」

「北船路米づくり研究会」のこと

■facebookに、「北船路米づくり研究会」の活動に関して、以下の【重要なお知らせ】をいたしました。

【龍谷大学・北船路米づくり研究会】第45回北船路野菜市が、2月27日、大津市の丸屋町商店街で10時から開催されます。今回は、ネギ、大根、レタス、水菜、ブロッコリー、キャベツ、里芋 、それから餅等が出品されます。

4月と9月を除く月1回の開催ですが、とうとう45回目になりました。「米研」2期生から始まったこの野菜市も、現在は6期生が中心となって頑張っています。今年の夏は、いよいよ節目の第50回になります。今年の春からは、少し運営の仕方を変えていき、活動に幅を持たせるため、 6期生の学生たちや農家と色々模索していきたいと考えています。

運営の仕方。これまでゼミの活動として行ってきたものを、ゼミ以外の学生も参加できるようにしていきます。「地域連携型学生学術団体」を目指します。社会学部の1・2回生はもちろんのこと、他のゼミの皆さん、そして理工学部や農学部の学生の皆さんにも参加していただけるようにしていきます。それぞれの学部学生の「多様な持ち味」を活かした活動が展開できればと思っています。

北船路のある旧志賀町には、和邇に「道の駅」が誕生しました。毎月というわけにはいきませんが、この「道の駅」とも連携して事業展開できればと思っています。また、北船路のコミュニティや農事組合法人「福谷の郷」の農家の皆さんともさらに連携を深めていければと思います。それぞれ、関係者の皆さんと相談を始めさせていただいているところです。これまでの活動を評価していただいているのでしょうか、皆さんとても積極的にお考えいただいています。地域との連携を深めることで、「活動に幅」をもっと持たせていこうと思います。

大切なことは、「多様な持ち味」と「活動に幅」です。

詳細については、またお知らせすることになろうかと思います。よろしくお願いいたします。農学部や理工学部の学生や教員の皆さんにも、新しいアイデアを出していただき、一緒に活動していただけるととっても嬉しいです。

私は、瀬田キャンパスがもっともっと地域と連携していければ、それがこのキャンパスの特色になればと常に思ってきました。その夢に向かって、少しずつ歩んでいきます。

■「北船路米づくり研究会」は、2009年に、現在、研究会顧問をしていただいている吹野藤代次さんの相談から始まりました。「学生と一緒に、自分が農業をしている北船路で、むらづくりの活動をしたいのです」というのが、ご相談の内容でした。あまり深く考えず、直感的に、「わかりました、やりましょう」とお返事をしたように思います。そして、2010年から活動が始まりました。最初は、米づくりや野菜づくりの真似事のような活動でしか有りませんでしたが、次第に、活動の焦点が定まってきました。あの頃は、こんなふうに活動が成長していくとは、夢にも思っていませんでした。いろんな皆さんから「ご縁」をいただく中で、ここまで歩んでくることができました。

■写真は、2010年の5月かと思います。当時、私のゼミに所属していた田中茉実さん(ゼミ長)と吹野さんのところを訪問した時のものです。現在、私たちが「限界田」と呼んでいる、棚田の一番てっぺんの田んぼに立って記念撮影した時のものです。田中さんは、現在、京都市役所に勤務されています。田中さんにはしばらくお会いしていませんが、田中さんたちが始めた小さな活動が、いろいろ展開して現在の活動にいたっていることを、どのように感じておられるでしょうね。聞いてみたいな。

ランのあとの餃子

■昨年の秋の定期健康診断でひっかかりました。「無料ですから、2次検診を受けますか」と大学の保険管理センターからオススメがあり、2次検診も受けることにしました。そうしたところ、数値が良くないので、さらに精密検査ということになりました。金曜日、京都駅前の大きな病院に検査を受けに行きました。どういうわけか、血液検査の結果はほぼ正常値内だったのです。「あれっ?節酒が効いてきたのかもしれない」と。実は、ここ2か月半ほど自宅では酒をできるだけ飲まない、1週間に2〜3回休肝日を作る、以上の2つを目標にしてきましたから、効果が出てきたのかもしれません。もっとも、まだエコー検査があるので、油断はできませんが、少し安心しました。

■で、今日はちょっとぐらい良いかなと思い、餃子をいただきました。もちろん、写真は2人前です。家族と一緒にいただきました。午前中は10kmを走り、午後からは老母の見舞いに行く予定にしていましたので、昼食が外食になったのです。自宅近くの「大阪王将」に行きました。いつも行く「王将」が元祖で、創業者から暖簾分けをして「大阪王将」なのだそうです。両社で裁判になったこともあるようですが、今はきちんと棲みわけておられるようです。味なんですが、「大阪王将」の方は、どちらかといえば「あっさり」「上品」な感じがしました。逆に言えば、すこしパンチが弱い。これは主観で、好みは人それぞれですから、どちらが良いとはなかなか言えませんが…。比較はともかく、私のばあい、こちら「大阪王将」の餃子も美味しくいただきました。

10kmのラン

■昨日は、入試判定のために教授会が開催されました。さらに、大学院の社会学研究科委員会、そしてさらにさらに、大学院の「東アジアプロジェクト」(もう説明しませんが…)の会議があり、その時間がかかりすぎることに「もう何だかな〜…」とぼやきながら、今年の3月末で退職される原田先生と一緒に、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」へ行きました。そういえば、その前日も、滋賀県庁の皆さんと「利やん」だったのですが…。それはともかくです、原田先生も私も、この「利やん」のマスターがオーナーをされているランニングチーム・チーム「利やん」のメンバーなのです。これも何度もこのブログで書いてきたように思います。そして、チーム「利やん」のメンバー全員が年に1度出走する「びわ湖レイクサイドマラソン」が、いよいよ来週に日曜日に開催されることになっているのです。どうしましょう。

■レースに向けて準備万端であれば良いのですが、ぜんぜ〜〜ん、練習ができていません。どうしましょう。これはいけません。15kmにエントリーしているのですが、果たして制限時間以内に完走できるのかどうか…いささか不安になってきました。ということで、今日は、頑張って10km走ってみました。ちょうど、フルマラソンを走っていた頃の本番のスピードです。フルマラソンを完走するためには、つまり42.195kmを完走するためには前半を抑えて走らなければなりません。そうしないと、30km以降、ガクンとスピードが落ちてしまうのです。私の場合、その目安となる速さが6:30/kmでした。1kmを6分30秒のペースでゆっくり走り続けることが目標でした。今日は、そのフルマラソンのさいの抑えたスピードで走りました。正確には、全く余裕がなく、現状の体力と走力では、このスピードが限界だったのです。考えてみれば、10km以上走ったのは2年前の篠山ABCマラソン以来ではないかと思います。フルマラソン完走を目指していた頃も、情けない体力と走力と思っていたが、今はもう、それどころではありません。問題外です。もう、普通のおじさんの体力に戻ってしまっています。

■来週の「レイクサイドマラソン」も、今日のような天気であってほしいと思います。チーム「利やん」の皆さん。アスリートの皆さんは優勝や入賞を目指してください。初心者の皆さんは、私と一緒に完走を目指して頑張りましょう!

■写真ですが、今日の記録です。アプリにより記録したものです。今日のペースで15kmを走ることができれば、おそらくですが、少々遅れても1時間40分までにはゴールを切れるはずなのですが、果たしてどうなることでしょうか。こんな時代もあったんですけどね〜。下の写真は、私が54歳からランニングを始めた際、お世話になってきた練習コースです。ため池を整備した公園の周回コースでよく練習をしてきました。1周、1.3kmのコースです。樹の芽が膨らんできていました。走っていると冷たい風が吹きますが、風が止むと、非常に暖かさを感じました。遠くに、生駒山も見えました。ただ、この周回コースを走るのも、あとわずかかと思います。滋賀に転居するからです。どこかに、何か寂しいものがあります。

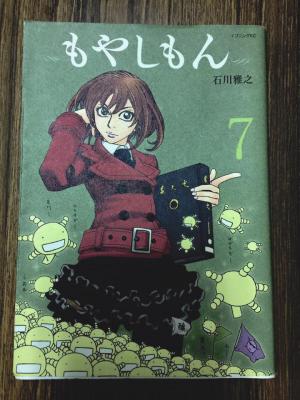

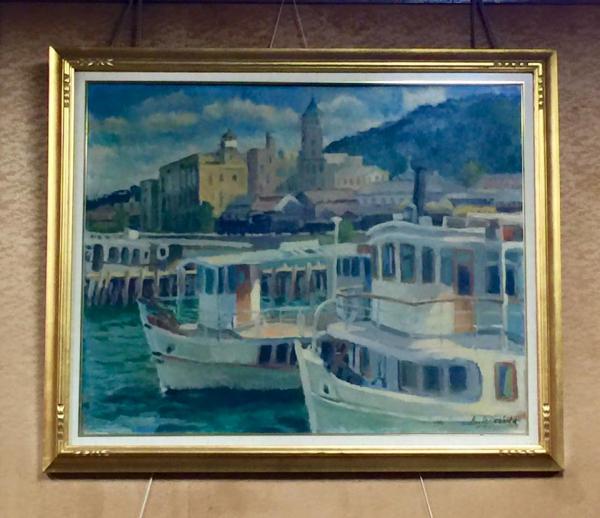

浜大津港の絵

■金曜日に、滋賀県庁に仕事があり農政水産部を訪問しました。部の皆さんと、これから取り組む事業に関して協議を行いました。その際、壁にこのような絵が飾ってありました。これは、私が生まれる前に浜大津港を描いたものです。絵の左下隅に1956年の数字が入っていたような気がします。おそらくは、この絵が描かれた年なんでしょうね。

■絵からは、現在の「旧大津公会堂」が湖岸に建っていることが確認できます。その奥には、時計台のような塔が見えますね。これは昔の大津市役所です。当時は、大々的に埋立が行われる前ですから、湖岸に列車が走っていました。絵の中では、蒸気機関車も走っていますね。これは面白い。昭和40年代まで国鉄浜大津駅という貨物駅があって、膳所から浜大津まで貨物列車が運転されていました。国鉄はレールの幅が狭軌で、京阪電車はレールの幅が広軌になりますが、どちらも、両方走ることができるように、レールが3本あったと…聞いています。東海道線で運ばれてきた貨物が、膳所からこの浜大津までやってきて、ここからは江若鉄道で個性地域に運ばれていったのです。大津は琵琶湖と山に挟まれた土地のない街でしたから、鉄道は湖岸を走っていました。もし、今も湖岸を走っていたら、ものすごく人気が出たでしょうね。

■昭和30年頃から、日本中で街の景観が急激に変わっていきました。開発=善という感じです。ちょうど高度経済成長期の始まりの頃です。景観や町並み保全が問題になってくるのは、高度経済成長期も後の方だったかと思います。市役所の建物も、いろいろ手とお金を加えれば半世紀後には、相当に価値を生み出したのでしょうが、当時の方たちからするとそういう発想にはならなかったでしょうね。狭い、古い、集中豪雨時は雨が入ってくる…、であれば、土地を売却して、郊外に新しい建物を立て直すというのが当時の発想でしょう。

■昭和30年代に撮影された記録映画のDVDを持っています。大津市歴史博物館で購入しました。冒頭は、ブルドーザーで山をガンガン開発するニュース映画から始まります。今だと考えられないことですが、当時は、そうやって自然を開発していくことが誇らしいことであり、善だったわけです。埋め立てが始まったのは、この絵が描かれた時からすると、もう少し後のことになりますね。景観には公共的価値がある、たとえ私有地であっても、公共的な価値を守るためには私的な権利も制限されるという考え方は、なかなかこの国に根付いてきませんでした。今も…。もし、マンション建設が規制されていると、大津の街も、まったく違った都市景観になっていたことでしょう。それだけでなく、大津という街の一般的な評価も、今よりももっと高いものになっていたのではないかと思うのです。

「場づくり」・「土づくり」

▪︎以下の記事をFacebookに投稿しました。渡邉格さんの『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を再読しています。気になるところが、たくさんあります。例えば、「場をつくる」ということ。渡邉さん自身は、自然栽培と天然菌のことについて書いておられるのですが、人間の社会にも、教育や「地域づくり」や、自分が取り組んでいる実践的な研究プロジェクトにも当てはまることなんじゃないのかなと思い、facebookに投稿しました。

この「場をつくる」ということを、「大津エンパワねっと」の活動でも学生たちに繰り返し言ってきた。「地域づくり」は「土づくり」=「場づくり」なんだと。あえて「土づくり」と表現してきたわけなんだけど、学生諸君にどれだけ理解してもらったのか、よくわからない…。

そもそも大学の教育だって「土づくり」なのだ。もっとも、そうは思ってはいるが、難しいところがある。今の大学は「煽り立てる」から。すぐに成果を求めるから。大学も新自由主義的市場経済の原理に振り回されているから。「土づくり」には「待つ」ことと「辛抱する」ことが大切だ。だから、いろんな意味で大変になるのだ。「待つ」ことと「辛抱する」ことは、「何もしない」こととはまったく違うのに。そこが難しい。

さらには、現在取り組んでいる実践的な超学際的な研究プロジェクトも、「土づくり」=「場づくり」が大切なのに、「土づくり」よりもそこで育つ作物の方ばかりに気持ちが行ってしまっている(評価されたいという、すけべ虫が疼くので…)。しかし、作物は「土づくり」の後についてくるのだ。それを忘れてしまうと、化学肥料や農薬を使う農業と同じことをしてしまう。しかし、研究プロジェクトが置かれた環境は、短期的な成果を求めてくる。評価委員会のためにやっているわけではないのにね。そうすると、実践的も、超学際も、すべては口先だけの話しに終わってしまう。

悲しいことです。

もうひとつ、「場づくり」は、それを声高に叫んでも、誰も相手にしてはくれないということ。研究プロジェクト内部でも、フィールドでも。むしろ、総スカンを喰ってしまう。「場づくり」とは、人びとの相互作用が活性化して、内から創発的になんらかの「価値」を生み出していけるような「状況」を作っていくこと。自分がある意味、「触媒」のような存在になって消えていくこと、その意味で自ら「捨て石」になる部分がある。しかも、うまくいくかどうか…わからない。だから「賭け」でもあるのだ。だからだから、注意深く「待ち」、「辛抱する」ことが必要なのだ。

これは、なかなか大変なことです。

でも、あきらめずに、少ないけれど、「志しが共振し合う仲間」と共に、「土づくり」に励まねば、ね。

(本文続きます)

「和顔施」

■昨日も深草キャンパスでした。朝、横断歩道を渡ってキャンパスに入ろうとしていた時のことです。目の前を自転車に乗った中年の男性が通り過ぎていきました。通り過ぎる時、笑顔で「おはようございます!」と私に向かって挨拶をしてくださいました。私も、笑顔で挨拶を返しましたが、「はて、どなたかだったか…」と数秒間考えなければなりませんでした。大学のすぐ近くにある中華食堂「新華」のご主人だったのです。普段は、調理場で料理をされている時のイメージが強いこともあり、普段着で自転車を漕がれていても、すぐにはわからなかったのです。しかし、笑顔で挨拶をしていただいたことで、私も幸せな気持ちになることができました。ありがたいことです。

■昨日も深草キャンパスでした。朝、横断歩道を渡ってキャンパスに入ろうとしていた時のことです。目の前を自転車に乗った中年の男性が通り過ぎていきました。通り過ぎる時、笑顔で「おはようございます!」と私に向かって挨拶をしてくださいました。私も、笑顔で挨拶を返しましたが、「はて、どなたかだったか…」と数秒間考えなければなりませんでした。大学のすぐ近くにある中華食堂「新華」のご主人だったのです。普段は、調理場で料理をされている時のイメージが強いこともあり、普段着で自転車を漕がれていても、すぐにはわからなかったのです。しかし、笑顔で挨拶をしていただいたことで、私も幸せな気持ちになることができました。ありがたいことです。

■午前中は、いろいろ準備をして昼前の重要な会議で報告を行いました。緊張しました。研究部は、実にいろんな仕事があります。1年近く研究部長の仕事をしてきましたが、仕事の幅が相当広いことに驚きました。そのような会議の後、昼休みに廊下を歩いていると、一人の女性職員の方に呼びとめられました。職場の「兵庫県人会」のメンバーのお一人でした。なんでも、春の高校野球選抜大会の「21世紀枠」に母校が選ばれたのだそうです。マスクを外して笑顔で話してくれた。とても嬉しそうでした。私が「兵庫県人会」のメンバーであることから、喜びを共有したかったのでしょうね(ちなみに、彼女の母校は、私の母校のお隣りです)。

■ひょっとすると、幸せは「笑顔」を媒介に広まっていくのかもしれません。仏教には、「和顔施」(わげんせ)という言葉があります。他の人に笑顔で接することです。特別な財産や地位などなくても、例えばお金がなくても、誰でもできるお布施を「無財の七施」と呼んでおり、「和顔施」はそのうちの一つなのだそうです。ここには、大きなヒントがあるような気がしてなりません。さて、そんなことを考えつつ、昨日は午後から自分の研究費の事務仕事に集中しました。書類を仕上げると、すっかり夜になっていました。帰宅後も、学外の仕事の書類をチェックすることで時間がすぎていきました。まあ、こんな日もありますね。(写真は、本文と関係ありません。文章だけだと寂しいので…)

いよいよ「第7回びわ湖レイクサイドマラソン」がやってきました!!

▪︎今年もチーム「利やん」は、「びわ湖レイクサイドマラソン」に出走します!チーム「利やん」とは、私が通っている大津駅前の居酒屋「利やん」のマスターがオーナーをされているランニングチームです。私は、どういうわけか、このランニングチームのキャプテンを務めています。2代目になります。キャプテンとはいっても、なんちゃっての類です。はやく、誰かに譲りたいのですが、オーナーが許してくれません。

▪︎昨年からさらに選手強化に努めました。現在、フルマラソン3時間切りのサブスリーランナーが5名。そのうち1名はフルマラソンを2時間20分代で走る方です。こうなると実業団レベルですね。優勝や入賞を狙う選手たちが各年代ごとに揃っています。チーム「利やん」史上、最強の布陣です‼︎ もちろん、私のように、超低空飛行で完走が目的の人もいますが…。今年は23人が出走します(たぶん…)。大会の後はスーパー銭湯で汗を流し、午後からはチームオーナーが経営する大津駅前いつもの居酒屋「利やん」で、祝勝会を開催します!アスリートから初心者まで、職業や職場を超えて、祝勝会で交流する予定です。写真は、昨年の集合写真。

■さて、私の仕上がり具合ですが、まったく…です。全く練習ができていません。「本当に完走できるんやろか…」と不安でいっばいです。50歳代15kmの部に出ます。とりあえず6:30/km程度で、ポテポテと走りました。自分の予想タイムですが、1時間40分ぐらいかと思います。 「びわ湖レイクサイドマラソン」の過去の自己記録は、1時間19分56秒です。これは、頑張って練習していた2013年の頃の記録です。その頃は、フルマラソン完走を目指して走っていました。「京都マラソン」、「大阪マラソン」、そして「篠山abcマラソン」を完走しました。今から思うと信じられません。あの頃の体力や脚力は、まったく消えてしまっています。なんだか、情けないです。

陸前高田市・広田湾・米崎の牡蠣

■自宅に届いた、岩手県三陸海岸、陸前高田は広田湾米崎の牡蠣です!

■自宅に届いた、岩手県三陸海岸、陸前高田は広田湾米崎の牡蠣です!

■「東北食べる通信」に登録しています。編集長・高橋博之さんの「世なおしは、食なおし。」という考え方に共鳴して登録しているのです。毎月、東北各地で農産物・水産物を生産している方達の「生き様」がタブロイド判の通信が送られてきます。その通信と一緒に、美味しい東北の食べ物も送られてきます。今月のテーマは、東日本大震災で甚大な震災にあった陸前高田市の広田湾、米崎の牡蠣です。通信と共に、陸前高田の佐々木学さんが生産した大きな牡蠣が4つ送られてきました。1つは、一昨日の晩、「北船路米づくり研究会」の活動を終えて帰宅した時にいただきました。殻からプリプリとした大きな牡蠣の身を取り出して、家族に食べてもらいました。

■牡蠣と一緒に、身を取り出すためのナイフもついていました(怪我をしないように軍手も)。初めての経験でなかなか難しい…。仕方がないので、牡蠣の殻の選択をニッパーで少し割って隙間を作り、そこにナイフを入れてなんとか牡蠣の身を取り出すことができました。残りの3つは昨晩に、いただきました。私は体質的に牡蠣があまり得意ではないのですが、そのような私でも、1つだけですが大変美味しくいただきました。若い頃は、牡蠣を全く食べられませんでしたが、今は「海のミルク」と言われることがよく理解できます。

■以下は、「東北食べる通信」の公式サイトに掲載されている編集長の高橋博之さんのメッセージです。アンダーラインは、私が気になった部分です。この高橋さんのメッセージを読んでいると、先日のエントリー「北船路米づくり研究会」のミーティングin北船路」の中で紹介した「NPO法人スモールファーマーズ」の岩崎吉隆さんのお考えとも重なるところがたくさんあります。また、少し前のエントリー「ひさしぶりの東京-「腐る経済」と「JEDI」- 」のなかで紹介した、鳥取県智頭町で「タルマーリー」というパン屋を経営されている渡邊格さん・麻里子さん夫妻の考え方とも共通する部分があります。いずれも40歳代の方たちです(麻里子さんは除いて)。このあたりも、私としては非常に興味深いところです。みなさん、一度、深く悩んで、それぞれの活動に取り組まれています。

私は岩手県花巻市で生まれ育ちました。田舎の未来に希望を感じられず、18歳で上京、大学に進学しました。東京の暮らしを楽しんでいましたが、やがて、つくられた社会や暮らしを受動的に生きるライフスタイルに飽きている自分に気づきました。ここじゃない。そう直感し、30歳で帰郷。社会や暮らしを主体的につくる側にまわりたいと、地方議員になりました。

そこで、私は自分の食べものをつくっている生産現場が高齢化・過疎で疲弊していく姿を目の当たりにしました。同時に、自然に働きかけながら命の糧を育てている人たちの生きざまに魅せられ、その価値に尊さを感じました。生産者たちの世界に触れていると、自分の中にある命が喜んでいることがわかりました。ここが物質的豊かさを実現した社会の新たなフロンティアになる、そう確信しました。震災後はその思いをいっそう強め、一昨年夏の岩手県知事選に立候補。「これからは農山漁村にこそ希望の種をまいていかなければならない」と訴えましたが、落選。口で言っていたことを、今度は実際に手と足を動かしてやってみようと思い、政治から一次産業へ転身しました。

合言葉は、世なおしは、食なおし

では、なぜ情報誌なのか。それは、分断された生産者と消費者を情報でつなぐことが、一次産業再生のカギだと考えたからです。大量生産したモノを消費する現代、食べものもモノとして左から右に流されています。消費者は値札を見て食べものの価値を計る。大量に安く生産する「効率性」が、家電製品同様に食べものづくりの世界にも求められます。本来、命(自然)とは人間の計算通りにいかないという点で、非効率から逃れられないもののはずなのに。雨が降らなければ作物は育ちませんが、人間は雨を降らせることができないのです。

結果、一次産業は、買い叩かれてきました。値段が下がるから大量に生産する他なく、効率性を追求する過程で手間ひまを省いてきた。しかし、それではいいものができません。背景を知らない消費者は値段で判断し、それを口にしています。こうした生産者と消費者の不健全なサイクルから脱するためには、両者が直接つながることで消費社会を乗り越えていくことが必要です。

食べものを命として生産者から消費者にリレーしていく。そのためには、まずは非効率な部分も含めた食べものづくりの背景、価値を消費者に知ってもらい、認めてもらうことが大事です。私たち東北食べる通信は、そうした背景に迫り、特集した生産者が育てた食べものを一緒に届ける。今までになかった「食べものつきの情報誌」によって、生産者と消費者の分断を解決していきたいと考えています。

つくる人と、食べる人をつなぎたい

狙いは、生産者の課題解決だけではありません。「つくる」と「食べる」がつながったとき、生産者と消費者は互いの強みと弱みを補完し合い、支え合い、高め合うことで、幸福感や充足感を得られる新たなコミュニティをつくりだすことができると私たちは考えています。

消費者は、生産者と直接つながることで、食の安心・安全を確保できる。夏休みに子どもを連れて生産者に会いに行き、土をいじり、波にゆられる。心と体を自然の中に解き放ち、食べものをつくるプロセスの一部に関わることで、自分の中にある命が喜ぶ感覚を呼び覚まし、「生きる」を取り戻していく。また、自分が認めたいい食べものを購入し、友人や同僚にインターネットを活用して伝え、広げるという「参加」の形で、社会を主体的につくっていく側に回っていく。

都市と地方をかき混ぜる

消費社会では、食べものにとどまらず、暮らしの快適さや安心・安全、生きる楽しさ、地域づくりをも貨幣に置き換え、購入や納税することでなんでも手に入れることができました。便利で楽な世の中ですが、作り手と受け手の距離が遠くなる。自分たちで知恵をしぼり、創意工夫を発揮し、足りない力を補い合いながら、新しくつくりあげる喜びにも欠けていました。消費社会が隅々まで広がった大都市で、生きがいややりがいを喪失してしまった人がたくさんいます。満ち足りているようで何かが足りない。東日本大震災後の被災地では、高齢化や過疎など、この国が震災前から抱えていた構造的課題と共に、都市が失ってしまった助け合いの精神などの価値が露わになりました。東京で居場所と出番を探しあぐねていた若者たちがボランティアで訪れ、復興支援を通じて自らの「生きる」を復興していく。そして、その場が心の寄りどころとなる「第二のふるさと」になっていく。そんな姿を各地で目にしました。

私たち東北食べる通信は、都市と地方をかき混ぜることで、双方行き詰まった日本に心躍る新たなフロンティアを開墾していきたい。都市に暮らす都人(まちびと)と地方に暮らす郷人(さとびと)が共通の価値観で結び合い、混じり合い、地図上にはない新しいコミュニティをつくりあげていく。

その旗を東北から立て、人間の命と心をすり減らす消費社会に真っ向勝負を挑みます。