平和堂財団夏原グラントの一般助成2年目のプレゼンテーションと選考会議

▪️昨日は、平和堂財団夏原グラントの一般助成2年目の14団体の皆さんによるプレゼンテーションと選考会議が行われました。場所は、浜大津明日都の「大津市ふれあいプラザ」です。多くの団体の皆さんから活動報告をお聞かせいただき、毎年のことながら、選考委員としてとても勉強になりました。また、いくつかの団体のお話をお聞きして、とても元気が出てきました。これからの世界、先行きの見えない暗い世の中なのですが、そのような中でも「うん、そうだよね」と未来に希望を持てるようなお話でした。ありがとうございました。いくつか感想を。

▪️「伊吹山三合目 豊かな植生を守る獣害防止金属柵設置事業」は、行政と連携しながら活動されていますが、鹿の獣害から貴重な植物を守るために金属柵を設置したいと、その費用だけに特化した申請を夏原グラントにされています。夏原グラントの一般助成は3年間になりますが、2024年から3年計画で、これまでの化繊のネットを金属柵に取り替えていかれます。すごくわかりやすい、そして緊急度の高い取り組みだと思います。

▪️それから、京都の北にある京北町での「21くろやま塾の活動」。この取り組みも素敵だなと思いました。30年近く続いているとのこと。そうすると、子どもの頃に参加していた方が、京北町ではなく京都市で暮らしていても、イベントの時には子どもを連れてやってこられるのだそうです。また、Iターンの人たちも増えてきているようです。そして、夏原グラントの助成を受けたことで、活動そのものを多くの皆さんに知っていただき、社会的信用も増して、自分たちの事業を計画的に行うことができるようになったというのです。助成を受けることで、団体としてエンパワーメントされたわけですね。

▪️もうひとつは、「地域のみんなで『十禅寺川いきもの調査隊』」という取り組みです。十禅寺川というの、草津市内を流れる川です。生き物大好きな一人のお母さんが、ママ友3人を誘ってチームを作り、暮らしている地域の十禅寺川で、地域の子どもたちと一緒にいきもの調査をやっておられます。生物の研究をする大学院生、環境教育の専門家、博物館の学芸員といった専門家のサポートも受けておられます。いきもの調査だけでなく、ゴミ拾いも行うので、地域の方たちも喜ばれていると言います。生き物観察と合わせて参加者が清掃活動を行うことで、安心して川に入ることができる環境づくりを行っておられるのです。面白かったのは、比較するために甲賀市の棚田に行った時のことです。生物相が違うということよりも、棚田に関わる地元の大人の皆さんと、自分たちが暮らす地域の大人との違いに、お子さんたちが驚かれたということです。棚田の保全に取り組んでおられますから、市街地との差が出てくるのでしょう。でも、「十禅寺川いきもの調査隊」の調査結果が、地域で広く共有されると、身近な河川である十禅寺川に関心を向ける方達が増えてくるかもしれません。一般に、人びとが関心を失った環境から、劣化していく傾向が高まります。この活動がどのように成長していくのか、楽しみです。

深草キャンパスの新棟

▪️3日前の3月6日、深草キャンパスの図書館へ行きました。資料をコピーするためです。けっこう特殊な雑誌だと思ったけれど、調べてみるとうちの大学の図書館にありました。生活協同組合関連の1979年の資料です。せっかく深草キャンパスに来たので、勤務している社会学部の教員が、学部移転で新しく入る研究室のある新棟を外から眺めてきました。定年退職までの2年間、この5階建ての建物の1室に入ります。深草キャンパスのメインの場所からは、道路を挟んだ場所になりますが、道路を跨いで新しく歩道橋が作られています。歩道橋といっても、かなり豪華です。安心して、学生さんたちが移動できます。

▪️3日前の3月6日、深草キャンパスの図書館へ行きました。資料をコピーするためです。けっこう特殊な雑誌だと思ったけれど、調べてみるとうちの大学の図書館にありました。生活協同組合関連の1979年の資料です。せっかく深草キャンパスに来たので、勤務している社会学部の教員が、学部移転で新しく入る研究室のある新棟を外から眺めてきました。定年退職までの2年間、この5階建ての建物の1室に入ります。深草キャンパスのメインの場所からは、道路を挟んだ場所になりますが、道路を跨いで新しく歩道橋が作られています。歩道橋といっても、かなり豪華です。安心して、学生さんたちが移動できます。

▪️このあとは、山科駅までJRで移動して、山科からは、びわ湖浜大津駅までは、京阪京津線に乗車。ちょびっと、電車を楽しみました。そして浜大津の眼科で定期検診。職場の定期健康診断で指摘された黄斑上膜が、その後どうなっているのかを確認してきました。検査の結果は、前回と変わりなしということで、次回は4ヶ月後になりました。医師からは6ヶ月後でも良いと言われましたが、4ヶ月後にしていただきました。糖尿病は毎月(完璧にコントロールしています)、歯科は3ヶ月ごと(歯と歯茎は今のところ問題なし)、それから眼科が次は4ヶ月後。高齢者の医療費を増やすことに貢献していますね…。

ヒヤシンスとスイセン

NHKの「ええトコ」と「北船路」、そしてPBLセンターのこと。

▪️今日は、 NHKの「ええトコ」で取り上げられたのは大津。このような内容でした。

NHK “びわ湖の恵み”を満喫!〜滋賀 大津市〜

初回放送日:2025年3月6日

滋賀出身・ダイアン津田と堀田真由が大津市をめぐる!うなぎ、近江牛、ふなずし…絶品グルメ/芭蕉も感動!絶景スポット/歴史ある酒蔵/びわ湖の恵みを味わいつくす旅!

大津市はびわ湖の恵みが集まる街!滋賀出身・びわ湖を愛する2人、ダイアン津田篤宏と堀田真由がめぐる!▼松尾芭蕉も感動した絶景スポット▼びわ湖グルメふなずし&ホンモロコ▼春のびわ湖開きに向けた巨大観光船メンテ現場を特別見学!▼かつて宿場町だったエリアに唯一残る酒蔵で日本酒を作る夫婦▼うなぎ×近江牛!最高コラボ料理▼滋賀トークに花が咲く!笑いありほっこりありの25分

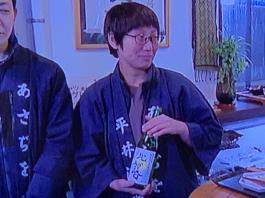

▪️この放送の中の「かつて宿場町だったエリアに唯一残る酒蔵で日本酒を作る夫婦」に注目しました。社長の平井弘子さんご夫妻が登場されました。平井商店の店内で、津田さんは堅田で購入された鮒寿司、堀田さんはホンモロコの佃煮を肴に、日本酒を楽しんでおられました。そして、社長の弘子さんが持っておられるのは、なんと「北船路 無濾過生原酒」でした。

▪️「北船路」は、以前、ゼミ生の皆さんたちが、こちらの平井商店さんと大津市北部にある北船路という棚田の農村の農家の皆さんをつないでプロデュースした日本酒です。たまたまなんでしょうが、社長さんに、あえて平井商店の銘柄の中から「北船路 無濾過生原酒」を選んでいただき、とっても嬉しいです。ありがとうございました。

▪️ラベルも、当時の学生さん、北川大輔さんが書いたものです。今は、日野町役場に勤務されています。ラベル左上隅の龍のイラストは、磯辺大輔さんが描きました。全体をデザインしたのは、吉永涼さんです。デザインをしたこの3人を含め、プロデュースのリーダー的役割を果たした靍井志帆さんも含めて、彼ら彼女らは2015年の春に卒業しました。ちょうど、10年前のことになります。ゼミのPBL活動(Project Based Learning)の一環です。PBL活動とは、学生さんたちが自ら課題を発見し、その課題を解決するために頑張る、そのような学習法です。

▪️龍谷大学には、メルシーという会社があるのですが、そこでも龍大生がプロデュースした日本酒ということで販売して欲しいです。まあ、そのような話を、昨日は龍谷大学の滋賀県人会でしました。それから、今、私は糖質制限の身なので、日本酒を楽しむ生活ができないのですが、ぐい呑み1杯程度、少しだけ呑んでみたいです。

▪️龍谷大学に勤務するようになってから、ずいぶん長くPBLに取り組んできました。文科省の現代GPに採択された「大津エンバワねっと」、現在の「社会共生実習」、そしてこの日本酒のプロデュースも含めた生産者と消費者をつなぐゼミ活動「北船路米づくり研究会」。そのような活動を指導することで得られた経験や知見は、大学教員としての自分にとっても財産になっていると思います。定年退職まであと2年しかありませんから、勤務している間にはなかなか難しいでしょうが、深草キャンパスにいつか「PBLセンター」が誕生して欲しいです。学部を超えて、学生の皆さんがプロジェクトを作り、専門分野を超えて、互いの力を活かし合いながら、地域社会の課題解決に取り組むようなことが生まれてほしい。しかも、そのような取り組みは、きちんと評価されて、単位も出るし、「ガクチカ」(学生の時に何に力を入れたこと)として誇れるようなものであってほしい。よく言われるコスパ、タイパを気にすることなく、学生の民さんには思い切り頑張って楽しんで取り組んでほしいのです。

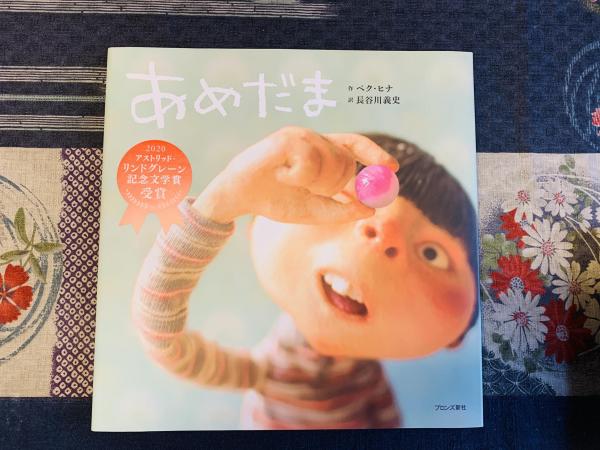

『あめだま』(作・ペク・ヒナ/訳・長谷川義史)

▪️今、話題になっている絵本が届きました。韓国のペク・ヒナさんの作品です。ストップモーション・アニメーションの手法を用いて絵本作りをされているとのこと。ちょっと不思議な雰囲気です。訳は、長谷川義史さんです。ということで、登場する少年ドンドンは大阪弁を話します。不思議な飴玉のお話なんです。

▪️ストップモーション・アニメーションの手法を用いて絵本作りをされている…、ちょっとわかりにくいかもしれませんね。以下の動画で、ペクさんがどうやって絵本を制作されているのかよく理解できます。すごいですね。

▪️こちらはプロモーションの動画です。不思議なあめだまを口に入れると、モノ、動物、人の心の中の声が聞こえてくるのです。ジーンと心に沁みてきました。ぜひ、お読みいただければと思います。

「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の「四手井綱秀記念賞」受賞

▪️平和堂財団・夏原グラントの選考委員をしています。京滋地域で環境保全に取り組む団体の活動に対して助成をおこなっています。このたび、その夏原グラントから助成をさせていただいた高橋滝次郎さんたちの「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」が、関西自然保護機構の「四手井綱秀記念賞」を受賞されました。おめでとうございます。

▪️高橋さんたちのグループは、伊吹山の貴重な植物を鹿の食害から守るために長年にわたって活動をされてきました。ところが、鹿の食害で植物が食べられるだけでなく、そのことを原因として、とうとう麓の集落に土砂が流れ込む土砂災害まで発生してしまいました。草がなくなったために、降った雨がどんどん勢いよく斜面を流れていくのです。それが麓の土砂災害にもつながっています。もうひとつは、これまで冬の寒さによって毎年一定数が死んでいたのですが、温暖化によって積雪量が減り、越冬しやすくなっているようです。また、近年、駆除するハンターが減少し、周辺の山から伊吹山に流入してくるなどして、シカが増えているのだそうです。こちらにNHKのニュースの中で解説されています。このニュースによれば、1㎢あたり5頭が適当な頭数であるところ、伊吹山ばあいは60頭もいるようです。びっくりします。

▪️以下は、高橋さんのfacebookへの投稿です。友達限定の投稿ではないので、シェアさせいただくことにしました。このご投稿にも書かれておられますが、「先輩方から引き継いだ伊吹山での環境保全活動などをまとめたもので、地元の先輩方や一緒に活動する仲間たちのお陰なのです」とのことです。高橋さんも含めて伊吹山を「故郷の山」として大切に思っておられる方たちが、楽しみながら活動されきたようです。高橋さんは、じつにたくさんの花の名前をご存知です。幼い頃から伊吹山に親しんでこられた、「故郷の山」とは言い換えれば「うちの裏山」なんだと思います。だからこそ、活動の主体性や責任感のようなものが生まれてくるのではないでしょうか。しかし、鹿の食害が予想できないスピードで伊吹山が壊れていっていいます。こうなると行政による土木工事や、プロによる大規模な鹿の駆除も必要になります。ということで、「今後も関係機関とともに」と書かれているのだと思います。

▪️この受賞について夏原グラントの事務局や、平和堂財団の常務理事にもお伝えしました。とても嬉しいです。受賞されたことをお伝えした常務理事さんからは、「助成先がこの様な名誉ある賞を受賞された事は嬉しい限りです」とのメッセージもいただきました。関係者としても、高橋さんたちの受賞を誇りに思っておられるのではないでしょうか。

クリスマスローズが満開になりました。

龍谷大学吹奏楽部SPRING CONCERT

スプリングコンサートまであと15日!!

こんにちは!龍谷大学吹奏楽部です♪

本日からスプリングコンサートのカウントダウン投稿がはじまります🌸

みなさまのご来場を心よりお待ちしております! pic.twitter.com/5qIEcgfC4z— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) February 27, 2025

▪️今月、龍谷大学吹奏楽部のスプリングコンサートが大津市民会館で開催されます。このスプリングコンサートとは別に、たしか、クラリネットだけのコンサートもあったように思います。年度の変わり目は、卒業式や入学式でも演奏されます。大変忙しいのではないでしょうかね。

▪️新年度になると、サマーコンサートや吹奏楽コンクールに向けての練習の合間に、小さなコンサートもあるのかな。もう、そのあたりのスケジュールのことはよく分かりませんが、とにかく楽しみながら頑張って音楽の面でも組織運営の面でも、さらに成長してほしいです。そして、成長を実感してほしいです。

▪️さて、このスプリングコンサートの第一部の2曲目、アメリカ人の若い作曲家、マッキーさんの作品です。題名は、「付喪神」(Haunted Objects)。英語の方のタイトルを直訳すると「幽霊の出る物体」ということになります。付喪神(つくもがみ)っていうのは、長い年月を使った道具には霊魂が宿るといわれてきましたが、その霊魂のことのようです。だから、英語はHaunted Objects。調べてみると、日本のプロ吹奏楽団の委嘱作品のようですね。とても楽しみにしています。

▪️第2部は、ポップスのプログラムになります。親しくさせていただいている金山徹先生の編曲です。

龍谷シオフォニックバンドSpring Concert 2025

▪️龍谷大学吹奏楽部のOB・OGの皆さんによる吹奏楽団です。

▪️大学の吹奏楽部に入部される方たちの多くは、中学と高校の6年間、そして大学の4年間、あわせて10年間で、ほとんどの方が「完全燃焼」されます。「卒部」されると、多くの皆さんは楽器から離れていきます。学生時代、私は吹奏楽部ではないのですが、大学オーケストラでバイオリンを弾いていました。そして、やはり楽器をやめてしまいました。大学院の博士課程の頃です。趣味の音楽を楽しんでいる場合ではないだろう…と、その時に思ったのです。

▪️前期高齢者になるまで生きてきて思うことですが、できれば、できればですが、やはり楽器は続けておいた方が良かったかなと思います。自分が楽器をやめてしまったことが間違っていたというわけではないのですが、それでも、できれば続けた方が良かったのかもと思います。龍谷シンフォニックバンドの皆さんは、素敵ですね。学生時代と同じく、尊敬する若林先生の指揮で演奏できるのですから。当日の日程が調整できれば、ぜひ聴きに行かせていただきたいと思っています。

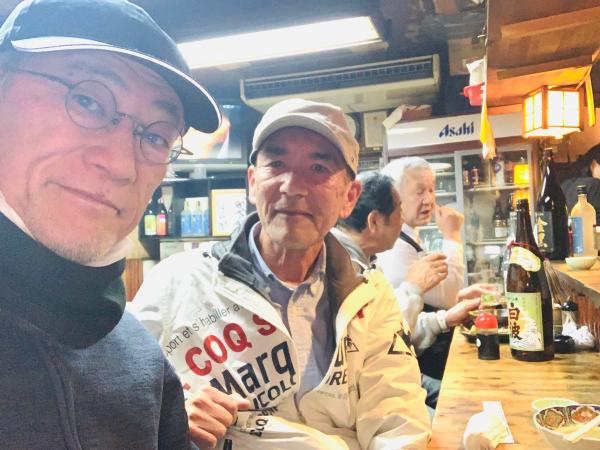

「利やん」で原田先生に!!

▪️勤務している社会学部が、滋賀県大津市の瀬田キャンパスから、京都市伏見区の深草キャンパスに移転します。ということで、引越しの作業が大変なんです。仕事をしながら、引越しの作業をしています。今週の金曜日まで、研究室に溜まった様々なものを廃棄できます。というわけで、昨日で3日目か4日目ですかね、断捨離しています。研究室のある同じフロアの、空室の研究室に運び込むことになっています。かなり頑張りました。学会誌もほとんど廃棄しました。もうこれらか読むことはないだろうと思う書籍も、相当の冊数、廃棄しました。その他、諸々廃棄しました。今日は、学外の仕事と調査があるので、引越しの作業はできませんが、明日は、最後の踏ん張りで頑張ります。あとちょっと。

▪️かなり疲れたので、帰りは大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。お店に入ると、なんと原田達先生がおられました。来月開催される「びわ湖マラソン」に出場するため、「利やん」のユニフォームをお店に借りにこられていたところでした。以前、お店でチームを作って、「びわ湖マラソン」の前の「レイクサイドマラソン」に、原田先生も含めてたくさんの仲間と一緒に走っていたのです。その多くは龍大の職員さんでした。その時、お店がユニフォームを用意してくださったのですが、そのユニフォームを借りにこられたのです。原田先生は、亡くなったお店のマスターのことを偲びながら走られるのだと思います。3月9日の「びわ湖マラソン」を走らられた後、ご連絡をいただき、「利やん」で一緒に直会をすることになっています。原田先生、よろしくお願いいたします。

▪️ 原田先生の向こうに写っているのは、仲良しのご常連です。写真には写っていませんが、テーブルでは大津市役所の親しい職員さんたちが呑んでおられました。また、これまた親しい市民団体に皆さんも来店されました。もちろん、ご常連、職員の皆さん、そして市民団体の皆んさんともお話をさせていただきました。「利やん」では、しばしばこういうことになります。本当に、ありがたいことだと思います。