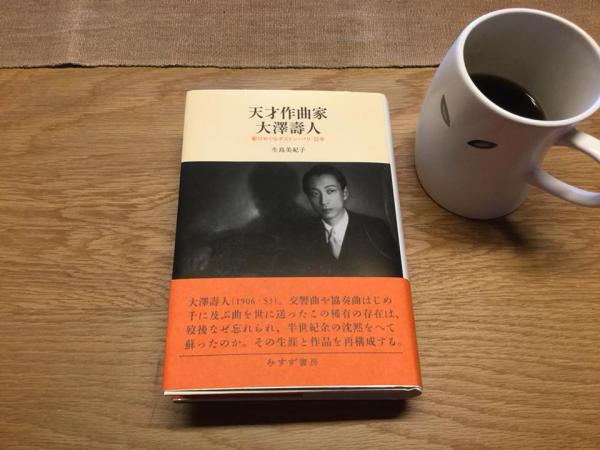

『天才作曲家 大澤壽人 駆けめぐるボストン・パリ・日本』(生島美紀子)

■大澤壽人(1906〜1953)という作曲家をご存知でしょうか。彼は、母校、関西学院の大先輩になります。しかも、大澤はオーケストラ部に所属していました。後に、このオーケストラ部は、私が学生時代に所属していた関西学院交響楽団になります。大澤壽人のことを書いた本が、今年の夏に出版されたと関西学院交響楽団の後輩たちがfacebookで騒いでいるので、私も手に入れてみました。けっこう分厚いです。

■この本は、大澤に関する膨大な資料に基づいて執筆されています。大澤が神戸女学院大学の教壇に立ったことから、ご遺族が、大澤が残した自筆譜や書簡などの資料を全て神戸女学院大学に寄贈されました。大澤壽人の生涯と作品を再構成したこの本は、この資料に基づいて書かれています。執筆された生島美紀子さんは、この大澤壽人の資料を整理された音楽学者です。非常に丁寧に執筆されています。私は大澤と同じ神戸出身ということもあり、初めの方の記述の中に出てくる地名や固有名詞に、どうしても反応してしまいます。時間をかけて少しずつ読み進めていきたいと思います。

■日経新聞の記事によれば、大澤寿人は、伝統的な西洋音楽のリズムや和声に揺さぶりをかけ、20世紀に新たな地平を切り開いたシェーンベルグ、ストラビンスキー、ドビュッシーらをいち早く評価し、そこから学んでいるとの説明がありました。最近、この大澤の作品が再評価され、演奏される機会が少しずつ増えてきているようです。YouTubeでも大澤の作品の演奏を視ることができます。以下は、交響曲第3番第1楽章です。

龍谷ミュージアム特別展「地獄絵ワンターランド」

▪︎土曜日の東京で研究集会のあと、懇親会が開かれました。少々飲みすぎました。東京に出張する前、研究集会に合わせて「国立歴史民俗博物館」の企画展「「1968年」-無数の問いの噴出の時代-」を観に行こうと思っていました。しかし、この企画展、始まるのは11日からだということが、東京に行ってから分かりました。それじゃということで、代わりに、以前から一度は行きたいと思っていた「目黒寄生虫館」に行こうかどうしようかと思案している時に、ふと頭に浮かんできた。「そうだ!京都行こう!我が大学の博物館、龍谷ミュージアムの特別展「地獄絵ワンダーランド」に行こう!」。

▪︎というわけで、やってきました「龍谷ミュージアム」。いつもよりも、たくさんの来館者が来られていました。ものすごく賑わっているではありませんか。びっくりしていると、たくさんの来館者を眺めらがら喜んでおられる木田先生(館長)が、笑顔で迎えてくださいました。木田先生とは、私が社会学研究科長として学内の会議である全学研究運営会議の場や、研究部長として部局長会議で報告するときなど、学内の仕事でいろいろお話しをさせていただきました。いろいろ教えていただきました。そんなこともあり、笑顔でお迎えくださったのです。

▪︎龍谷大学の教員ですから、もちろんこの特別展のことは知っていましたし、大変気になっていました。絶対行かなくちゃと思っていました。本当に、いろいろ工夫されている特別展です。驚いたことは、ミュージアムの方で、この特別展に合わせてTwitterのアカウトを取得し、地獄の閻魔大王が自らツイートするという設定で、次々と情報発信をされています。この特別展がとても面白いことを予感させるようなツイートです。入り口には、トップの写真のような顔出し看板もありました。木田先生から、「やってみてはどうですか」と促されました。ということで、昨日の懇親会で飲み過ぎたことを、閻魔大王の帳簿の中に下手な字で書き込みました。「昨晩のみすぎました〜」。私の白状した罪です。ということで、私の地獄行きが決定しました!!

▪︎さて、展示を観覧する前に、館長室で木田先生からいろいろご説明を受けました。この特別展の企画のポイントのようなことを、お聞かせいただきました。その上で、3階から順番に展示を見て行きました。私は博物館に解説のためのレシーバーがあるときは、必ず使用することにしています。展示に対する理解がより深まるからです。今回、レシーバーから聞こえてきた声の主は、プロの落語家さんでした。月亭天使さん。龍谷大学の卒業生です。落語家が、面白く展示解説をしてくださっているのです。こういうところにも、この特別展のユニークさがあります。素晴らしい。とにかく、いろいろ面白さを工夫してある特別展です。ぜひ、ご来場ください。特に、龍谷大学の関係者にはご覧になっていただきたいと思います。このミュージアムについて何か語るのならば、まずはこの特別展にいかないとね。

▪︎ところで、このような特別展の面白いアイデアって、どこから生まれてくるのでしょうね。ミュージアムの課長さんにお聞きしたところ、学芸員の皆さんと事務職員の皆さんが、アフター5に一緒に飲みながら楽しみながらアイデア出しをされているのだそうです。一般に、博物館では学芸員と事務職の間に溝があったりするのですが、「龍谷ミュージアム」って両者の仲がとても良い素敵な職場のようです。

龍谷ミュージアム特別展「地獄絵ワンダーランド」の閻魔大王のツイート

■龍谷大学の博物館「龍谷ミュージアム」の特別展「地獄絵ワンダーランド」の公式ツイッターがとても面白いです。どなたがツイートしているんでしょうね〜。博物館の職員の方、学芸員の方だと思いますけど。「閻魔大王がつぶやいているため、やや上から目線ですが、ご容赦ください。」というのも面白い。この特別展、時間を見つけて近いうちに行こうと思っています。

■さて、実際の展示の構成ですが、以下の通りです。

龍谷ミュージアムのホームページの解説

展示構成

第1章:ようこそ地獄の世界へ

第2章:地獄の構成メンバー

第3章:ひろがる地獄のイメージ

第4章:地獄絵ワンダーランド

第5章:あこがれの浄土

■この特別展の解説には、次のように書かれています。

「日本では、平安時代に恵心僧都源信が『往生要集』を著したことを契機に、来世のイメージが形成され、地獄や六道の情景を表した美術が発展しました。本展は、日本の中世から現代にかけて描かれた地獄絵や、地獄をめぐる多彩な作品を通して、日本人が抱いてきた死生観・他界観の変遷と、その精神史を紹介するものです。

■この解説にある恵心僧都源信の『往生要集』、「来世のイメージが形成され」とあるように、日本人の死生観を考える上で重要な文献かと思いますが、私はまだ読んだことがありません。私には原文を読む力はないので、最新の現代語訳を読んでみたいと思います。梯信暁さんの現代語訳で『新訳 往生要集(上・下)』 が法蔵館から出版されています。大学の図書館にも入っていますが貸し出し中です…。高いけれど、購入してみましょうかね。

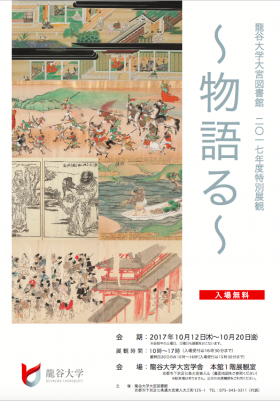

「〜物語る〜」(龍谷大学大宮図書館2017年度特別展観)

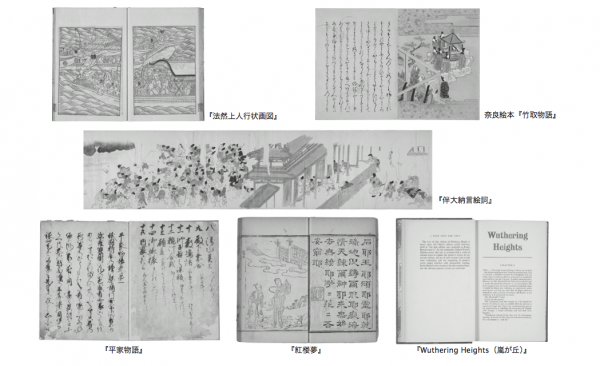

■龍谷大学の大宮図書館で、「2017年度特別展観」が開催されます。以下は、この特別展観のチラシにあった説明です。面白そうですね。

龍谷大学図書館「2017年度特別展観」は、「~物語る~」をテーマに開催いたします。

古代より、日常の営みのなかで、あるいは予期せぬできごとに遭遇した時に、人々が感じたさまざまな思いや喜怒哀楽は、多くの人の手を経て記録され、「物語り」として広く後世に語り伝えられてきました。それら「物語り」は、実在のできごとや人物の記録や伝記だけではなく、架空のはなし、小説、説話、絵本などを含む広いジャンルとして、人々に親しまれ、今に至っております。

龍谷大学では、これまでも図書館が所蔵している貴重な古典籍を特別展観として展示してまいりましたが、今回は、仏教の著名な説話をはじめとして、古今東西の人々が紡いできた「物語り」を紹介したいと思います。

ザ・チーフタンズ来日公演2017

■先日の日曜日、世界農業遺産関連のシンポジウムが開催され、今回は参加した方が良いなとの判断から、会場の「ピアザ淡海」に向かいました。「ピアザ淡海」の最寄りの駅は、京阪石山坂本線の「石場」駅になります。駅の改札口を出るとこんな看板が。「ピアザ淡海」に隣接するオペラホール「びわ湖ホール」の広告でした。で、私が注目したのは右の方。「ザ・チーフタンズ」が来日するようです。大津の「びわ湖ホール」の大ホールでもコンサートが開催されるようです。嬉しいですね。

■私は、アイルランド音楽の熱烈なファンというわけではないのですが、アイルランド音楽やケルト文化になんとなく関心を持っていました。この「ザ・チーフタンズ」のCDも何枚か持っているのですが、実際のコンサートに行ったことはありません。知人に教えてもらいましたが、設立初期のメンバーも2人亡くなっているようです。現在のメンバーの中心であるパディ・モローニ (Paddy Moloney) さんも、今年で79歳とご高齢です。あまりコンサートには出かけないのですが、今回は行ってみようかなという気になっています。11月25日です。

■今年2017年は,日本とアイルランドとの間での外交関係樹立60周年の記念の年になるのだそうです。以外に新しいですね。アイルランドは、1949年に、イギリス連邦を離脱して完全な共和制に移行するまで、イギリスの支配下、あるいは影響下にあったからでしょうか。上の動画は、アン・バリントン大使によるメッセージです。

龍谷ミュージアム秋季特別展「地獄絵ワンターランド」

■龍谷ミュージアムの秋季特別展「地獄絵ワンターランド」が、9月23日~11月12日の期間に開催されます。以下は、この特別展の概要説明です。龍谷ミュージアムの公式サイトからの転載です。

約2500年前、釈迦はこの世を生死輪廻りんねが繰り返される”迷い”の世界と見ました。日本では、平安時代に恵心僧都源信が『往生要集』を著したことを契機に、来世のイメージが形成され、地獄や六道の情景を表した美術が発展しました。

本展は、日本の中世から現代にかけて描かれた地獄絵や、地獄をめぐる多彩な作品を通して、日本人が抱いてきた死生観・他界観の変遷と、その精神史を紹介するものです。とくに近世の作例の中には”たのしい地獄”と形容すべき、素朴でユーモアにあふれた魅力的な地獄絵もあります。本展ではこうした死への恐怖を超越した造形にも注目し、あらためて、日本人にとって「地獄」とはいかなる存在であったかを考えます。

■「日本人にとって「地獄」とはいかなる存在であったか」。とても、楽しみです。あわせて、浄土真宗にとって地獄とは、どのように捉えられているのか、その辺りのことを知るチャンスにできればと思っています。

5歳児が値段を決める美術館

■毎日、Yahooニュースを読む習慣があります。今日は、「5歳児の工作が「百億円」!話題のECサイト 始めた理由は?「息子の成長」見守る父の愛がスゴい」という記事が目にとまりました。まずは、「5歳児が値段を決める美術館」をご覧いただきたいと思います。そこには、以下の説明があります。

このサイトは、とある1人の子供が4歳から5歳にかけて作ってきた作品の一部を販売する「ECサイト」です。アートにおいて「表現」や「コンセプト」以外にも「値段」は欠かせない要素です。もし5歳児がアーティストを名乗り、自分の作品の「値段」を決めると、どんな世界観になるのでしょうか。

ここでは実際に5歳児自身に「作品名・コメント・値段」を全て決めてもらいました。それ故に日本円では支払うことのできない「19千億円」などの単位も生まれてしまいました。作品は全て販売していますが、払えない値段のものは、支払いが不可能なため実際に購入をすることはできません。他にも数兆円など現実的には買えない値段もありますが、実際に販売はしております。

■「とある1人の子供」とありますが、これはこのサイトを製作したアートディレクターの佐藤ねじさんの息子のことです。息子さんが作った工作の作品の数々が、このサイトで購入することができるのです。いや、本当に。実際に売れているようです。で、売れないものもあります。それは、息子さんは息子さんなりのルールに基づいて値段をつけているようなのですが、きちんと値段が付いているものだけでなく、「無量大数円」とか「不可説不可説転円」のように大人には値段が判別できないものがあります。その場合は、「値段がおかしいので買うことができません」となります。おもしろい!!

■アートディレクターであるお父さんが、ご自身のプロの技やアイデアを使って、息子さんと、息子さんの作品をこのようなアートに構成することで、息子さんの成長記録を残しておられるのでしょう。お父さんの佐藤ねじさんの目線は、あくまで息子さんと対等の目線です。佐藤さんは、「自分は普段から面白いものを作ろうと思っているが、子どもの行動や感性の方がよっぽど面白いときがある」と感じておられるのことからもわかるように、息子さんの感性を大切にされているのです。その様子は、トップのYoutubeの動画をご覧いただければ、よくわかります。

■佐藤ねじさんは、いろいろ「面白い」作品を製作されています。その数々の作品については、佐藤さんのサイトでご覧いただけます。その中で見つけた息子さんも関係してくる作品が、これ、「顔はめ絵本」です。笑ってしまいました。顔出し看板と絵本が合体しています!! YouTubeの動画で顔を出しておられるのは、お母さんですね。ご夫婦で、こうやって息子さんの成長を楽しんでおられるのですね。いいな〜、素敵だな〜。

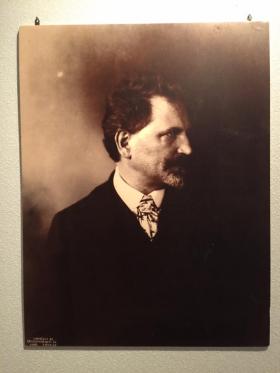

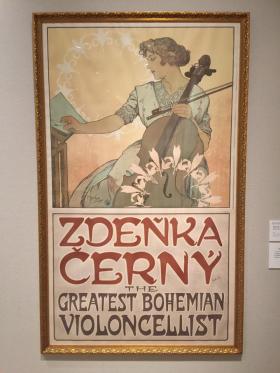

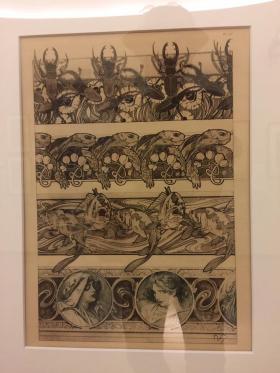

佐川美術館「アルフォンス ミュシャ展-麗しきアール・ヌーヴォー-」

■少し前のことになりますが、お世話になっている方から、招待券をいただき、守山市にある佐川美術館の「アルフォンス ミュシャ展-麗しきアール・ヌーヴォー-」に行ってきました。今年は、国立新美術館の「ミュシャ展」の「スラヴ叙事詩」もじっくり観覧して、それなりに勉強もしてきました。佐川美術館では、ミュシャがパリを拠点に成功した時代の作品群を、国立新美術館では、アメリカの富豪から援助を受けて、1910年にチェコに帰国してから取り組んだ連作「スラヴ叙事詩」を堪能することができました。ミュシャの祖国はチェコスロバキアは、1918年にハプスブルグ家のオーストリア帝国の支配から独立して、新しい国家でした。チェコスロバキア政府は、ミュシャに、新しい紙幣や切手等のデザインを依頼しました。その実物も見ることができました。スラヴ民族の独立、国家建設、切手に紙幣。これらは相互に関係しています。大変興味深いところです。この「ミュシャ展」、展示室内でスマホ等で写真を撮ること、OKです。

The Trout, Music Film of 1969 with Du Pré, Perlman, Barenboim, Mehta & Zukerman

■facebookのタイムラインには、登録してある様々なジャンルの投稿が流れてきます。今日、みつけたのは、若い女性チェリストの動画でした。ジャクリーヌ・デュ・プレでした。彼女は、1973年に難病である多発性硬化症と診断され、天才チェリストと呼ばれた演奏家でしたが、その後は演奏をやめ1987年に42歳で亡くなりました。動画には、見たことがある人たちばかりが写っています。バイオリンはあのイツァーク・パールマン。ピアノはピアニストで指揮者のダニエル・バレンボイム。ビオラはピンカス・ズッカーマン。それからコントラバスが指揮者のズビン・メータ。みんな若いです。というのも、この動画は、1969年に撮影されたドキュメンタリー・フィルムの一部だからです。48年前のことになりますね。みなさん、非常にお若い。

■調べてみました。YouTubeに関連動画がありました。また、このドキュメンタリーを収めたDVDの解説を見つけました。以下がその解説です。

シューベルトに関する2つの興味深い映像です。『ます』は、1969年に撮影されたドキュメンタリー・フィルムで、バレンボイムが主宰したサウスバンク音楽祭における『ます』が演奏されるまでと、本番の風景です。当時、優れた指揮者として名声を高めていたズービン・メータが久しぶりにコントラバスを練習し、またズッカーマンはこの日のためにわざわざヴィオラを用意して、演奏に臨みます。そしてパールマン、デュ・プレ、バレンボイム・・・この5人が親密なリハーサルを経て、本番では燃える演奏を披露します。

もう1つの映像は、シューベルトへのオマージュともいえるもので、これは伝記ではなく、彼が師と仰いだベートーヴェンから影響を受けながらも、ベートーヴェンの死後、新たな音楽を作っていった様子が描かれています。感動的な物語です。