特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会を開催しました。

▪️昨日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会が開催されました。「琵琶故知新」は、2019年12月に設立されました。ということで、総会も毎年12月に開催されます。毎月、オンラインで定例ミーティングを開いて、事業の進捗状況を確認しているのですが、昨日は理事会ということで、大津駅前の逢坂公民館の会議室をお借りして、対面とオンラインの両方で、改めて理事の皆さんと事業の成果を再確認しました。

▪️昨日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会が開催されました。「琵琶故知新」は、2019年12月に設立されました。ということで、総会も毎年12月に開催されます。毎月、オンラインで定例ミーティングを開いて、事業の進捗状況を確認しているのですが、昨日は理事会ということで、大津駅前の逢坂公民館の会議室をお借りして、対面とオンラインの両方で、改めて理事の皆さんと事業の成果を再確認しました。

(1)公式 web サイト「琵琶故知新」の公開とコンテンツ充実を行い、一年間で約 9 万 9 千人の訪問を得られました。前年の12 万 7 千人と比較すると少し減ってはいますが、それなりのアクセスをいただいています。

(2)昨年度に引き続き NTT 西日本滋賀支店が進める「地域資源の活用による持続可能な有機農業の推進」プロジェクトと協働を進め、実証候補地である仰木の農家の皆さんとの協議を進めました。

(3)「地理情報システムを活用した琵琶湖環境保全活動の見える化」に取り組み、「未来ファンドおうみ」の助成事業に採択されました。この助成をもとに滋賀県が進める「MLGs」や「ビワコ」と連携し、デジタルマップの公開や官民連携のワークショップも開催しました。

▪️それぞれの理事が自分の本業の仕事をしながらということで、「琵琶故知新」の事業の進捗は亀の歩みのようにゆっくりですが、でも確かな手応えを感じています。理事会の後は、やはりオンラインと対面の両方で総会を開催しました。すべての議案が無事に承認されました。新年度も引き続き、上記の事業を継続発展させていきます。

▪️特に、上記の(2)については、私は1人の地域住民としても関わっていく予定にしています。これまでも何度も投稿して来ましたが、仰木では農業の後継者不足や高齢化にともない耕作放棄地が増えてきています。そこで、その耕作放棄地を、有機農業に取り組む農家の皆さんと、私も含めた隣接する新興住宅地の住民の皆さんとが協働・連携することにより、農地として「復活」させて有機農業が盛んな地域にしていこう(できれば新規就農者が現れてほしい)、美味しい野菜を生産して「農業のある暮らし」を楽しもう、できれば有機野菜を販売して活動資金も獲得していこう…そのような計画になります。まだ「取らぬ狸の皮算用」のような話ですが、頑張って取り組もうと思います。たまたまですが、明日は農作業の日です。「素人が参加してもこれだけのことができるのですよ」と地域の住民の皆さんに知っていただきたいなと思っています。

▪️クリスマスが近づいてきましたね。クリスチャンではありませんが、ちょっとだけですが、飾り付けをしました。

ファラレル・ウィリアムスがパリのノートルダム大聖堂で歌う「Happy」。

▪️ファラレル・ウィリアムスがパリのノートルダム大聖堂で歌う「Happy」。この曲はよく耳にしていましたが、歌手の名前も、曲名も知りませんでした。ということで、Googleの音声検索で調べてやっと「Happy」という曲であることがわかりました。ノートルダム大聖堂が再開したことをお祝いしているようですね。ノートルダム大聖堂は、5年前の大規模火災で屋根が焼け落ちるなど、大きな被害が出ました。そこから再建の工事が始まり、8日には再建後初めてのミサが開かれたようです。とてもおめでたいわけです。だからでしょうね、「Happy」が歌われたのは。ファラレル・ウィリアムスのバックには、70人のゴスペルの合唱団が並んで歌っています。これも素敵です。

▪️ところで、前述のようにこの歌が「Happy」であることを今日知ったのですが、メロディーだけは記憶に残っていました。テレビCMでBGMに流されたことで、私ような洋楽にあまり関心の無い者の記憶に残ることになったのでしょう。調べてみると、ホンダの自動車とアサヒビールのCMで使われていました。

▪️ところで、前述のようにこの歌が「Happy」であることを今日知ったのですが、メロディーだけは記憶に残っていました。テレビCMでBGMに流されたことで、私ような洋楽にあまり関心の無い者の記憶に残ることになったのでしょう。調べてみると、ホンダの自動車とアサヒビールのCMで使われていました。

▪️我が家の玄関には、このノートルダム大聖堂の水彩画が飾ってあります。写真がそうです。今は、もっとちゃんとした額に入れて飾ってありますが、これはちょっとがたついていますね。子どもの頃、絵画教室に通っていて、教室の先生が描かれたものです。

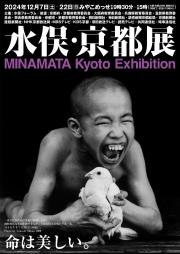

「水俣・京都展」関連記事

▪️京都の「みやこめっせ」で「水俣・京都展」が開催されています。このことにあわせて、小学校時代のクラスメイトで新聞記者の林田英明さんが「希望を見つけに「水俣・京都展」へ~実川悠太さん講演」という記事を書いておられます。林田さんというと、何か居心地が悪いので林田くんと書かせてください。林田くんご本人から「拡散」してほしいとのお知らせをいただいたので、皆様にもお読みいただければと思います。記事の内容は、実川悠太さんの講演会を取材したものです。

▪️京都の「みやこめっせ」で「水俣・京都展」が開催されています。このことにあわせて、小学校時代のクラスメイトで新聞記者の林田英明さんが「希望を見つけに「水俣・京都展」へ~実川悠太さん講演」という記事を書いておられます。林田さんというと、何か居心地が悪いので林田くんと書かせてください。林田くんご本人から「拡散」してほしいとのお知らせをいただいたので、皆様にもお読みいただければと思います。記事の内容は、実川悠太さんの講演会を取材したものです。

▪️実川さんは、NPO法人「水俣フォーラム」理事長をお務めになっています。ご講演の中のジェンダーと公害や環境問題に関わる部分には、良い刺激をいただきました。また、このご講演と関連して、林田さんが紹介されている『SDGsの先駆者 9人の女性とごみ環境』のことも気になりました。読んでみようと思います。林田君の記事、最後の部分です。

実川さんの言葉の端々に、便利さの裏側にあるものも見ようという姿勢が伝わる。「私たちは、遠い加害者でもあり、遠い被害者でもある。そんな暮らしを享受してきたけれど、これは何万年も続かない。さてどうしますか?」と直球で投げかける。水俣病は過去の話ではない。差別や嫌がらせは今もある。水俣病の実相を伝える水俣展はこれまでに26回開催しているが、来月の京都開催は初めてとなる。実川さんは「いかに悲惨かを知ってもらうためではない。こういう人たちがいると知ってもらいたい」と言う。「こういう人たち」は患者だけでなく、水俣病に生き方を迫られ行動してきた多様な人たちも指すに違いない。最後に実川さんはこう語った。「深い絶望があるところに、深い希望がある」。希望を見つけに、京都を訪れてみたい。

日野町特産「日野菜」使った米焼酎

▪️昨日の朝、長浜市にお住まいの松井賢一さんが、日野菜の香りや味わいのある米焼酎が誕生したことを伝えてくださいました。滋賀県日野町で生産されている日野菜は、「近江日野産日野菜」として地理的表示(GI)保護制度の認証を受けています。松井さんは、滋賀県庁に勤務されていた時に、この認証にかかわってご尽力いただいたとお聞きしています。

▪️今回の焼酎、二股になったり曲がったりして廃棄されることもある規格外の日野菜を、草津市の太田酒造さんが有効活用して米焼酎として商品化されました。こちらの記事によると、「米のもろみを作ったあと、日野菜を根も葉もまるごと加えて2次もろみを作り、その後、蒸留して2週間熟成させ」るのだそうです。「日野菜らしい香りや辛みがある味」とのこと、味わってみたいですね。販売されるところですが、日野町にあるJAの日野営農振興センター、近江八幡市にあるJAの直売所「きてか〜な」なんだそうです。湖西に暮らすわたしからは少し離れたところになります。一般の酒店でも購入できたらいいのですが…。

日野町特産「日野菜」使った焼酎開発 JAグリーン近江 #滋賀NEWSWEB https://t.co/7UviEp7O6B https://t.co/7UviEp7O6B

— NHK大津 (@nhk_otsu) December 6, 2024

吹奏楽部の練習を見学しました。

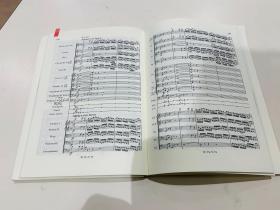

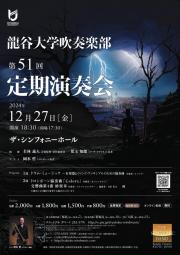

▪️昨日は、昨年度まで部長を務めていた龍谷大学吹奏楽部の練習を見学させていただきました。以前は、ふらりと練習場に行って、時間をかけて素晴らしい演奏に仕上げていくプロセスを拝見していたのですが、今は部長ではないのでそういうわけにもいきません。昨日は音楽監督常任指揮者である若林義人先生や副部長にお許しをいただき、練習を見学させていただきました。どうして見学したかっかというと、それには理由がありしまた。定期演奏会の後半第2部のメインがチャイコフスキーの交響曲第4番第4楽章なんですが、その曲を定期演奏会のために編曲(オーケストラ→吹奏楽)していただい日景貴文先生がご指導に来られていたからです。あくまで素人の感想ですが、日景先生は作曲家ならではのアドバイス、作品の構造や仕組みや仕掛けを部員の皆さんに論理的にきちんと説明された上でアドバイスされていいたように思います。そのようなアドバイスに部員の皆さんも、大きく頷いておられたのが印象的でした。

▪️昨日は、昨年度まで部長を務めていた龍谷大学吹奏楽部の練習を見学させていただきました。以前は、ふらりと練習場に行って、時間をかけて素晴らしい演奏に仕上げていくプロセスを拝見していたのですが、今は部長ではないのでそういうわけにもいきません。昨日は音楽監督常任指揮者である若林義人先生や副部長にお許しをいただき、練習を見学させていただきました。どうして見学したかっかというと、それには理由がありしまた。定期演奏会の後半第2部のメインがチャイコフスキーの交響曲第4番第4楽章なんですが、その曲を定期演奏会のために編曲(オーケストラ→吹奏楽)していただい日景貴文先生がご指導に来られていたからです。あくまで素人の感想ですが、日景先生は作曲家ならではのアドバイス、作品の構造や仕組みや仕掛けを部員の皆さんに論理的にきちんと説明された上でアドバイスされていいたように思います。そのようなアドバイスに部員の皆さんも、大きく頷いておられたのが印象的でした。

▪️学生時代にオーケストラに所属していた私としては、オーケストラの弦楽器の演奏部分が吹奏楽ではどうなるのか、非常に関心がありました。あとで学生指揮者の部員の方から教えていただきましたが、日景先生の編曲は、原曲にかなり忠実に編曲されているのだそうです。元々の作品の骨格部分を大切にされているのでしょう。吹奏楽では、オーケストラでバイオリン、ビオラ、チェロが演奏している弦楽器の部分を、管楽器が演奏します。原曲でバイオリンが演奏する部分は、吹奏楽ではクラリネットが演奏します。そして、このような弦楽器の部分を担当するクラリネットに加えて、原曲のオーケストラで演奏されるクラリネットの部分をクラリネットで演奏する人たちもおられます。ああ…、うまく説明できていませんね。すみません。というわけで、原曲では管楽器と弦楽器のかけあいの部分がたくさんあるのですが、それが吹奏楽ではどのように聞こえるのかにとても関心があったのです。また、弦楽器で粒立ちして聞こえてくる音が、吹奏楽で演奏しようとすると大変だろうなと思っていたのですが、実際のところはどうなのかにも関心がありました。練習を拝見すると、とても大変そうでした。でも定期演奏会までまだ20日あります。きっと本番はさらに素晴らしい演奏を聴かせてくださると思っています。頑張ってくだい。

▪️写真についても少し説明しておきます。トップの写真で、机の前で姿勢良く座っておられる方が日景先生です。まだ34歳のとてもお若い方です。中段右は、私が持参したオーケストラのスコアです。昨日は、時々、このスコアを拝見しながら聴かせていただきました。第51回の定期演奏会、いつものようにザ・シンフォニーホールで、12月27日に開催されます。チケットですが、全席完売になったようです。とても人気があります。チケットがお手元になくても、以下のYouTubeで無料ライブ配信されますのでお楽しみいただけます。

眼科での診察

▪️昨日、定期健康診断の結果を大学で受け取りました。また悪いところが出てきました。今度は眼科で診てもらいなさいと指示が出ました。仕事を終えて帰宅する際、浜大津にある眼科医院で診察を受けることにしました。「まあ、そのうちに」と思ってグズクズしていると、「あの時診察を受けていれば…」なんてことになると嫌だなと思ったのです。また、大学の産業医の方に「受診報告書」を12月24日までに提出するようにとの強い指示が出ています。医師にその報告書を書いてもらい、産業医に提出しなければなりません。

▪️さて、受付時間ギリギリでしたが、なんとか診察していただくことができました。定期健康診断の眼底検査は、左右の眼の眼底の写真を撮るだけですが、昨日は、何台もの機器を使って検査していただきました。視力検査も含んでいました。医師の診察の後にも、念のためもう1回写真を撮りました。結果ですが、右眼の「黄斑上膜」が明らかになりました。この病気になると、物や風景が歪んでみえるらしいのですが、私の場合は今のところそうではないので、すぐに治療する必要はないとの診断になりました。ただ、3ヶ月ごとに経過観察をしましょうということになりました。

▪️加齢に伴い硝子体が網膜から離れていくようなのですが、「黄斑上膜」 って、その際に硝子体の一部が黄斑に残ってしまい、それが膜状になると黄斑上膜になるとのこと。う〜ん、よくわかりませんよね。私もあまりよくわかっていません。これから、しっかり勉強します。ひどくなってくると視力が低下してしまうようです。また歪んで見えるようになります。もし状態がひどくなってくるのであれば、手術ということになるのでしょう。糖尿病と血圧はきちんとコントロールできているので、眼に悪い影響は出ていません。幸いなことに、緑内障の様子も全くないとのことでした。これは安心です。ただし、あと10年もすれば加齢にともない白内障になっていきますよとは言われました。まあ、これは仕方がないですかね。紫外線が目に入らないように、予防のために、冬でもオーバーグラスをかけようかな。

▪️糖尿病についてはクリニックで毎日月1回血液検査をしています。歯科医院は3ヶ月ごとにチェック、それに加えて今度は3ヶ月ごとの眼科医院でのチェックが加わりました。財布の中の診察カードがまた増えてしまいました。歳をとるってこういうことなんですね。いっそのこと、大きな病院で、人間ドッグをしっかり受診しましょうかね。身体のオーバーホールです。

ゼミ選択の面談

▪️今日はひさしぶりに、学生さんたちとお話をしました。来年度の3回生ゼミの選択にあたって、いろんな教員のところを巡って話を聞き質問をされているのです。面談ですね。学生の皆さんは、志望のゼミを第1志望から第7志望まで指定の書類に書いて提出することになっています。第1志望と第2志望のゼミについては、志望理由を書くようになっています。それじゃ、第3から第7はどうなるのか…。第7ってはたして志望なのかな…。モヤモヤします。個人的にはもっとやり方があるんじゃないのかな…と思っていますが仕方がありません。現行のカリキュラムでゼミを募集するのは、2023年度入学生と2024年度入学生までです。それ以降は、新しいカリキュラムでの募集になります。

▪️今日は10名の学生さんがやってこられました。もう1人おられましたが発熱との連絡があり、来週zoomで面談を行うことになりました。ゼミとは別に、実践的な活動もしたいという元気な学生さんが結構おられました。私としては嬉しかったですね。残り2年でいろんな経験をして自分自身の成長を実感して自信を持って卒業してほしいです。私も残り2年で定年退職するので、思い残すことがないように、精一杯支援・指導させていただきます。年は特別研究員で学生さんと接することが少なく、新鮮な気持ちで学生さんたちと話しをすることができました。

糖尿病、肝臓のこと。

▪️佐野慈紀さんは、元プロ野球選手です。引退後、糖尿病を悪化させて、腕や足の指を切断されました。壊疽です。人工透析にも通われています。そのようなご自身を受け入れて、前向きに生きておられるようです。そして、自ら糖尿病の怖さを伝えようとされているようにも思います。この記事を読みました。

▪️きちんとコントロールすれば、健康な人と同じように生きることができるわけですが、定期的なチェックが大切です。佐野さんは、引退後はフリーランスの野球解説者になったので、プロ野球選手当時のように定期健康診断を受けなくなってしまったようです。私も、忙しさを理由に定期健康診断を受けずにいた2年間で(職場的には大問題ですが)、糖尿病が一気に進行したらしく、立派な糖尿病患者になってしまいました。深く反省しました。血糖値が高めのみなさん。ぜひ、この記事をお読みください。

▪️昨晩のNHK「あしたが変わるトリセツショー」は、「改訂版!「肝臓」のトリセツ」でした。簡単に言えば、血液検査で調べる肝機能の指標ALTの数値が30を超えたら診察を受けるべし、という内容でした。ALTは、肝臓の細胞の死んだ量です。「放っておくと、スカスカになった肝臓を補強しようとコラーゲン線維が出てきて肝臓をしめつけ、肝臓が硬くなる『肝硬変』や、『肝がん』まで進行することが」あるようです。30を超えると炎症を起こしている可能性が高いのだそうです。脂肪肝、ウイルス性肝炎、アルコール性肝炎などですね。日本肝臓学会は、昨年「奈良宣言2023」を出して、「ALT値が30を超えていた場合、まずかかりつけ医等を受診することを」勧めておられます。

▪️ふーんと思って、自分の過去のALTの数値を調べてみました。驚きました。「以前」は軽く30を超えていました。以前というのは糖尿病と診断される以前のことです。自覚はありませんでしたが、すでに糖尿病予備軍だったのですね。糖尿病と診断された時のALTは41。それから昨年の「びわ100」完歩直後のそALTが38でした。これは身体に負荷がかかったせいでしょう。糖尿病とALTやγGPTといった肝機能の指標と糖尿病は深く関わっています。自覚がなかったことが恐ろしい…。でも糖尿病の治療を始めて、血糖値を下げ、HbA1cも低くコントロールすると、ALT等の肝機能の指標も大幅に改善されました。身体は正直です。

▪️今日は定期健康診断の結果を大学で受け取りました。血糖値は改善されても、また悪いところが出てきました。今度は眼科で診てもらいなさいと指示が出ました。歳をとるってこういうことなんですね。近日中に眼科に行こうと思います。

三日月と金星

▪️夕方、歩いて10数分ほどのところにあるスーパーマーケットに夕食の買い出しに行きました。買い物を終えて空を見上げると、三日月と明るく輝く星が見えました。調べてみました。輝く星は金星でした。こういう空を見た時にも、すぐに理解できるようになりたいです。もう少し、星や星座のことも知識が欲しいなと思っています。住んでいる近所だと、明るすぎるのかな、暗闇が足らないのです。でも、滋賀県内だともっと北の方に行けば、たくさんの星座や天の川が見える地域があるのではないかと思います。そいうところで、ゆっくり夜空を眺めて鑑賞してみたいのです。

▪️夕方、歩いて10数分ほどのところにあるスーパーマーケットに夕食の買い出しに行きました。買い物を終えて空を見上げると、三日月と明るく輝く星が見えました。調べてみました。輝く星は金星でした。こういう空を見た時にも、すぐに理解できるようになりたいです。もう少し、星や星座のことも知識が欲しいなと思っています。住んでいる近所だと、明るすぎるのかな、暗闇が足らないのです。でも、滋賀県内だともっと北の方に行けば、たくさんの星座や天の川が見える地域があるのではないかと思います。そいうところで、ゆっくり夜空を眺めて鑑賞してみたいのです。

▪️星座の思い出があります。子どもの頃、習字の教室に通っていました。北九州市小倉区(今は小倉北区)に住んでいたときのことで、小学校4年生だったと思います。習字の教室は、当時住んでいた団地の中にある集会所で行われていました。習字の練習を終えて自宅に帰る時、空を見上げると「オリオン座」が見えたのです。もちろん、突然空を見上げて「オリオン座」がわかるわけはありません。どういう経緯かわかりませんが、事前に「オリオン座」や星座の知識があったのだと思います。その知識でしかわかっていない星座が、目の前にドーンと現れたので、とても驚いたのです。びっくりしました。「これが星座ということなんだ!!」と驚きました。星座に関して、その時の記憶がずっと残っているのです。ちなみに、「字」は、その時以来全く進歩していません。子どもの時と同じレベルです。大人の字が書けません。いつも恥ずかしいく思っています。

Ryukoku-Action2024(龍谷大学龍谷大学広報動画)

▪️龍谷大学の広報動画です。 動画のテーマは「サステナビリティへの『旅』-変革への加速へ-」とのこと。ぜひ、ご覧ください。

龍谷大学が掲げる「構想400」のビジョンに基づき、未来への挑戦を描いた龍谷大学紹介movieの2024年版が完成しました。

本動画では、「サステナビリティへの『旅』-変革への加速へ-」をテーマに、教育・研究・社会貢献の多彩な取り組みを映像でご紹介します。

📌 動画の見どころ

1️⃣ 「龍谷の森」での養蜂・里山保全プロジェクト

2️⃣ 岡山県林ぶどう研究所との農作物の知的財産権の保護・ブランド化

3️⃣ 商店街を活性化する「ふれあいライブラリー」

4️⃣ 学生の創意工夫が光る「スマートキャンパスハッカソン」や力強い課外活動の様子

5️⃣ 龍谷大学卒業生が活躍した「大谷探検隊」のDNAを未来へ!変革を加速し、サステナブルな未来を共に作り上げましょう!