一燈照隅万燈照国

■天台宗の最澄の言葉と聞いています。「一燈照隅万燈照国」(いっとうしょうぐうばんとうしょうこう)。「一隅を照らす光が集まれば、その光は国全体をも照らすことになる…」という意味なのだそうです。

■全国の様々な地域社会で取り組まれている「小さな自然再生」の実践も、この言葉と同様なのかもしれないと思っています。最澄の教えを単純化しているとのお叱りを受けるかもしれませんが、例えば、琵琶湖の周囲の一隅を照らす活動(小さな自然再生)も、たくさん集まれば琵琶湖全体を照らすことになるのではないか、琵琶湖のことを思う人の気持ちをうまくつなぐことができるのではないか、そのように思うのです。

■琵琶湖のまわりで実践されている「小さな自然再生」の活動が、うまくつながることで、琵琶湖の周りに環境保全の連帯が生まれるようにしていけないだろうか。そのような活動が、企業のCSR活動ともつなり、琵琶湖の周りの「小さな自然再生」を支える社会的仕組みを、多くの人の力で生み出すことはできないだろうか。

■そのような思いから、「小さな自然再生」の実践者、企業人、研究者、専門家…様々なお立場の方達が参加する市民グループ「水草は宝の山」(「水宝山」)でいろいろ議論をしてきました。グループの仲間である川戸良幸さん(琵琶湖汽船)のアイデアを核に、グループのメンバーで「びわぽいんと」という新しい社会的仕組みを構想してきました。もうじき、その「びわぽいんと」を運営するNPO法人も設立することができそうな段階になってきました。皆さんのご理解と応援が必要です。どうか、よろしくお願いいたします。

ビワマスと北船路

■先週の火曜日のことになりまずか、ひさしぶりに市民団体「水草は宝の山」=「水宝山」の会議が開かれました。相変わらず、体調はイマイチの状態ではありますが、ひさしぶりに、琵琶湖の環境保全活動を「つなぐ」ための仕組、「びわぽいんと」について相談をすることができました。この「びわぽいんと」については、おそらく年末にはご披露できるかな…という感じになってきています。とはいえ、まだまだ詰めていかねば穴がたくさんあります。頑張ります。

■会議の後は、近くの居酒屋「からっ風」に行って懇親会ということになりました。京阪石山坂本線の石場駅の近くにあります。ここは、25年前、私が滋賀県庁の職員であった時代(琵琶湖博物館開設準備室の主査の時代)に、上司に連れられて来ていたお店です。この日のお刺身の中には、天然のビワマスが入っていました。ビワマスのひれ酒も始めて味うことができました。本当に美味しいですね、ビワマス。

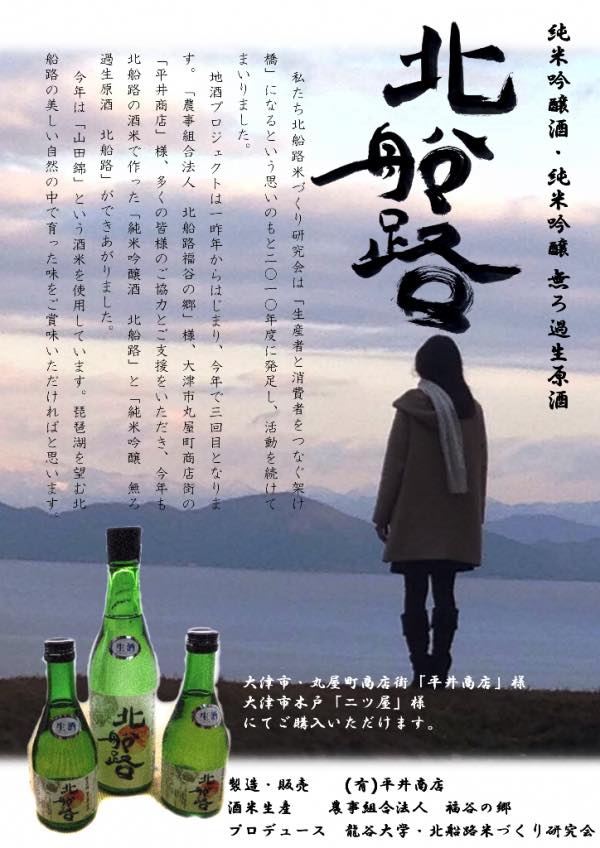

■体調というか精神状態は相変わらずイマイチな感じなのですが、お酒は呑めます。まずはビール、そしてハイボール、最後は日本酒。何を飲もうかと壁に並ぶ銘柄を眺めて、大津の酒蔵「平井商店」さんの「浅茅生」をお願いすることにしました。その際、注文のついでに「ちなみに、平井さんの『北船路』はありますか?」とお聞きしたところ、「あれ、美味しいですね。うちのお客さんで、北船路が大好きな人がいて」と一気に話が盛り上がりました。純米吟醸酒無濾ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」は、ゼミの学生たちが、比良山の麓にある農村・北船路(大津市八屋戸)と平井商店さんをつないで生まれた銘柄なのです。そのことをお店の方に話すと、話はさらに盛り上がりました。息子さんのお連れ合いが、とても気に入っておられるとのことでした。瓶のラベルの左の端に小さい字で「プロデュース 龍谷大学・北船路米づくり研究会」と書いてあります。ラベルをデザインしたのもゼミ生なのです。人によっては、「もっと大きく龍谷大学と書けば良いのに」と言ってくださるわけですが、学生には、「自分たちは裏方、黒子なんだから、小さな字にしなさい」と言って目立たないようにしてもらいました。だから、からっ風の皆さんも龍谷大学の字は目にはいっていなかったようです。ポスターについても、学生がデザインしました。

家庭菜園でつながりを

◼︎今日は仰木の里市民センター(大津市)で、「学生まちづくりLAB(laboratory)」の学生研究員の皆さんが企画したプロジェクト、「Eα10」というプロジェクト関連の講習会が開催されました。家庭菜園の講習会です。「学生まちづくりLAB」については、これまでもfacebookに投稿してきましたが、龍谷大学REC(龍谷エクステンションセンター)、仰木の里自治連合会、大津市役所の3者によって取り組まれている事業です。学生研究員が地域の皆さんと連携して、プロジェクトを提案して、地域の皆さんと一緒に取り組むことで、地域の課題を緩和・解決していくことを目指しています。

◼︎今日は仰木の里市民センター(大津市)で、「学生まちづくりLAB(laboratory)」の学生研究員の皆さんが企画したプロジェクト、「Eα10」というプロジェクト関連の講習会が開催されました。家庭菜園の講習会です。「学生まちづくりLAB」については、これまでもfacebookに投稿してきましたが、龍谷大学REC(龍谷エクステンションセンター)、仰木の里自治連合会、大津市役所の3者によって取り組まれている事業です。学生研究員が地域の皆さんと連携して、プロジェクトを提案して、地域の皆さんと一緒に取り組むことで、地域の課題を緩和・解決していくことを目指しています。

◼︎かつて若い世代の家族が転入してきた都市郊外の新興住宅地、今では高齢化が進み、様々な問題が発生してきています。高齢者の孤立、多世代間の交流の欠如等もそうです。プロジェクト「Eα10」では、それらの問題を緩和していくために、以下のようなイメージの「家庭菜園」を多くの皆さんと横につながりながら一緒に取り組んでいくことにしました。「ご近所間のゆるやかな繋がりを深める」…、というところにポイントがあるようです。このような家庭菜園のイメージを、学生研究員の皆さんは、エディブルスクールヤードの考え方からヒントを得ています。

・ご近所さんとの共通の話題になる「家庭菜園」

・家庭で作った野菜や果物を交換して交流を深める「家庭菜園」

・定年退職後の趣味・生きがいとなりうる「家庭菜園」

・育てた作物を持ち寄り食事会開催などの場作りにも使える「家庭菜園」

◼︎今日は、参加者の方達のそれぞれのお宅に、ジャガイモの種芋(アローワという品種)、地這えキュウリ、近江カブラの苗、そして培養土とプランターを持ち帰っていただき、それぞれの家庭で栽培していただくための講習会が開催されました。指導は、龍谷大学農学部の佐藤茂先生です。提供される栽培用の培養土は、ピートモス等を使った人工培養土です。しかも、ジャガイモの種芋については、この培養土の入った袋に直接植えます。「袋栽培」という方法です。種芋のアローワは、早期肥大性が高く収穫量が多い早生品種です。ですので、来月の中旬には収穫できます。とても簡単ですね。

◼︎実は、収穫したジャガイモは、10月の下旬に仰木の里自治連合会で開催するイベント「仰木の里フェスタ」で加工・販売することになっています。各家庭で栽培したジャガイモを持ち寄って交流を深めていく予定です。地這えキュウリと近江カブラについても、それぞれの家庭で栽培していただきますが、特に近江カブラについては、収穫は12月になろうかと思います。大津の伝統野菜である近江カブラの栽培、こちらについてはなかなか難しいところがあるようですが、皆さんチャレンジされます。

水草堆肥「Benir du lac」(湖の恵)とヨシ群落保全

■昨日は、滋賀県庁でヨシ群落の保全に関する審議会の打ち合わせに行ってきました。次回の審議会の報告事項や協議内容について事前に調整をするためです。その時に、県内企業の「(株)明豊建設」さんが開発された琵琶湖の水草を使った堆肥「Benir du lac」(湖の恵)のことを紹介していただきました。基本的に水草堆肥は、地域内で資源として循環利用することが環境的には理にかなっていると思いますので、全国に発信して水草堆肥や琵琶湖のことをもっと多くの皆さんに利用しながら知っていただくとともに、県内で使ってくださる方たちがどんどん増えていって欲しい…と思っています。高価格で高級品ですけど、使い方次第でしょうか。私もひとつ頂くことができましたので、学内での研究に活用させていただこうと思います。

■昨日は、滋賀県庁でヨシ群落の保全に関する審議会の打ち合わせに行ってきました。次回の審議会の報告事項や協議内容について事前に調整をするためです。その時に、県内企業の「(株)明豊建設」さんが開発された琵琶湖の水草を使った堆肥「Benir du lac」(湖の恵)のことを紹介していただきました。基本的に水草堆肥は、地域内で資源として循環利用することが環境的には理にかなっていると思いますので、全国に発信して水草堆肥や琵琶湖のことをもっと多くの皆さんに利用しながら知っていただくとともに、県内で使ってくださる方たちがどんどん増えていって欲しい…と思っています。高価格で高級品ですけど、使い方次第でしょうか。私もひとつ頂くことができましたので、学内での研究に活用させていただこうと思います。

https://konomegumi.com/

■ヨシ群落の保全の議論の進捗については、滋賀県庁の方で審議内容が公開された時に、このブログでお知らせすることができると思いますが、従来の面積による評価だけでなく、群落のモニタリング、生物多様性、二酸化炭素吸収…といったた多様な観点から評価しながら、どのように地域連携・社会連携を進めていくのかという議論も行われています。琵琶湖の周囲で、個々にご苦労されながら取り組まれているヨシ群落の保全活動を、横に「つなぎ」、そのことを社会に情報発信して「しらせ」、そして社会から応援していただく=「ささえる」、このようなことが科学的な評価と連動してうまく進んでいけば良いなあと思っています。

■かつてヨシ群落が広がっていたところが、現在ではヤナギの樹が鬱蒼と茂っている…そのような場所があります。琵琶湖の周囲を見てみると、全体として、ヨシ原の風景からヤナギの樹が茂る湖岸に変化しつつあるようです。かつては、そのようなヤナギの樹は、近隣の地域の皆さんが伐採して燃料として利用していました。里山と同じですね。人の手が加わって維持されてきたのです。ところが、燃料がガスや電気に変わっていくと、そのような利用は消えてしまいました。もちろん、もちろんヨシ群落の中にヤナギが適度に生えていることも大切です。ヤナギの根には、ホンモロコのような魚がやってきて春先に産卵しますから。どのようなヨシ群落を私たちは目指せば良いのでしょうか。

■そもそも、ヨシ群落は、コンクリートで作った構造物のような固定した存在ではありません。専門家の方のご説明によれば、長期的にみれば、常に揺れ動いている存在だというのです。ヨシ群落保全の前提にあるヨシ群落の「原イメージ」をきちんと再構成する必要があるようにも思っています。このように揺れ動くヨシ群落の保全のためには、今まで意識していなかったことにも配慮する必要があるかなと個人的には思っています。

■ところで、このヨシ群落のことについて、少し前のことになりますが、こんなお話を伺いました。戦後、昭和20年代の琵琶湖・南湖の湖岸を撮影されていた写真家の方からです。「昔は、ヨシが生えているところは、今のように直線ではなくて、もっとウネウネとしていた」というのです。素人考えでしかありませんが、この「ウネウネ」には深い意味があるように思っています。河川からの砂の供給と堆積、ヨシの遷移、そこにできるヨシ群落と琵琶湖の波との関係…いろいろ気になりますが、それぞれの分野の専門家の知見をうまく繋いでいけないものでしょうか。

■話は変わりますが、ヨシに関連して、たまたま環境社会学の博士論文があることに気がつきました。環境社会学の博士論文です。備忘録としてリンクを貼り付けておきます。

地域環境管理の社会学的研究 : ヨシ原管理にみる「複数の利害」のダイナミズム(寺林暁良)

「学生まちづくりLaboratory」、いよいよ始まります!!

◾︎昨日は、17時から、大津市の「仰木の里学区」の皆さん、龍谷大学、大津市役所の連携による「学生まちづくりLaboratory」の学内ミーティングが、瀬田キャンパスと深草キャンパスをテレビ会議システムでつなぎ開催されました‼️いよいよ、始まります。

◾︎過去のエントリーになりますが、この「学生まちづくりLaboratory」については、10月26日のエントリー「『学生まちづくりLaboratory』研究員募集中!!」に詳しく説明しています。ぜひ、お読みいただければと思います。

大学と社会をつなぐ

▪️龍谷大学社会学部に勤務して以来、ずっと大学の地域連携に力を注いできました。地域連携型の教育プログラムの開発と実施だけでなく、カリキュラム外(単位や評価がない)の地域連携の実践にも学生と一緒に取り組んてきました。前者の代表は「大津エンバワねっと」ですし、後者はゼミの有志で取り組んでいた「北船路米づくり研究会」や「おおつまちづくり学生会議」などの活動がそうかと思います。また、行政の委員会や審議会の委員等も、できる限りになりますが就任してきました。そのような行政組織とのつながりや、委員会や審議会での人との出会いが、後の様々な活動に結びついていくことが多々ありました。そうやっているうちに、すっかり私は自他共に「地域連携系の教員」(地域連携を大切にする教員)ということになってきました。おそらく、退職するまでこのような「傾向」が変わることはないのではないかと思います。

▪️ゼミ有志で活動していた「北船路米づくり研究会」では、大津の中心市街地と比良山系・蓬莱さんの麓にある棚田の農村・北船路を結ぶ活動に取り組みました。そのような活動の中で、北船路で生産した酒米を原料に、大津の古い酒蔵(平井商店)で、新しい日本酒の銘柄をプロデュースするプロジェクトがありました。純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」が製造・販売されるようになりました。新しいプロデュースした日本酒は、大津商工会議所による大津の中心市街地の名産品「大津百町百福物語」の一つとしても選定されました。

▪️先日のことになりますが、酒蔵の社長さんから電話がかかってきました。私たちのゼミでプロデュースした日本酒やその取り組みに関心を持った某・国の役所から、ぜひ連絡を取りたいと言ってきている、というのです(現段階では某です…)。メールでやり取りをした後、その役所の方達が大学と連携したい事業の内容に関連しそうな学内の部署とをつなぐことにしました。所属する社会学部教務課の課長さんにも協力していただきました。その結果、学生の皆さんにも有益なちょっとしたイベントが実施できそうになってきました。人と人をつなぐことのから、人の新たな出会いのなかから、素敵な出来事が生まれてきました。こういうことは、しばしばありますが、学生の皆さんにも、ぜひそういうことを何かの機会に実感してもらいたいなあと思っています。餅は餅屋と言います。世の中には、様々な専門性を持った方達がおられます。そういう方達をつないでいく、言い換えれば、関係をデザインすることで社会が素敵になっていく、そういう役割をする人の存在が、ますます重要になってきているように思います。

▪️同様のことは、「地域連携」だけでなく「研究」の分野でも重要になってきているように思います。実際、そのような取り組みを初めています。もっと正確にいえば、「地域連携」と「研究」をつなぐということになります。詳しくはまだ書けませんが、そのうちにこのブログでも報告できるのではないかと思います。ちょっとワクワクする取り組みです。

大学やNPO法人等の皆さんの地域貢献力で中山間地域等の集落や県民と共に幸せを!〜しがのささえあいプロジェクト〜

◾️母の家の中の物を処分してもらう作業を業者さんにお願いしましたが、まとまった現金が必要となり銀行へ行ってきました。その帰り、県庁の農政水産部農政課に立ち寄りました。滋賀県の世界農業遺産申請のお手伝いをしてきましたが、滋賀県が世界農業遺産に向けて頑張っていることをアピールするために(国内1次審査を通過したことも含めて)、今年度も「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に県庁の職員のみなさんと一緒に参加しますが、その参加料をお届けしに立ち寄ったのです。今年度で3回目になります。

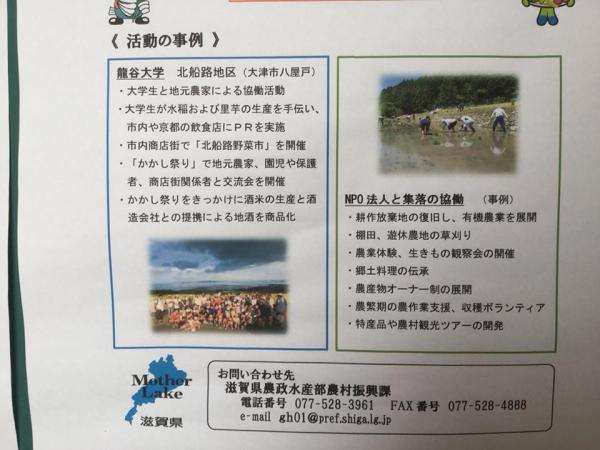

◾️農政課をお暇して、「魚のゆりかご水田」のことでいろいろお世話になっている農村振興課の前を通ると、ポスターが貼ってありました。「大学やNPO法人等の皆さんの地域貢献力で中山間地域等の集落や県民と共に幸せを!〜しがのささえあいプロジェクト〜」。なるほどと読んでいると、活動事例として、ゼミで取り組んでいた「北船路米づくり研究会」の活動が紹介されていました。知らなかったな〜。今は活動していませんが、2010年から2016年まで継続していた活動です。ささやかな活動でしたし、活動が休止しているのに、事例として紹介してもらって良いのかな…不安。

◾️また、「根性のある学生」がゼミにやってきてくれれば、こういう活動をやるんですけどね〜。ただ、学生たちが自ら学外の補助金を獲得しながら、しかもゼミの活動として取り組むことは、学生たちの質的な変化もあり、かなり困難になってきています。大学の制度的(地域連携のカリキュラムと、それに携わる教員の教員評価)・経済的な支援が必要だと思います。

龍谷大学校友会社会学部同窓会新会員歓迎パーティー

■本文を書いていませんでした。今回卒業した4年生たちは、15年後の自分を想像できたでしょうか…。なかなか難しいでしょうね。職場で期待される人材に自らを成長させているでしょうか。過去の卒業生を見ると、みんな立派な社会人になっているので、あまり心配する必要もないのかもしれません。「学生」から「社会人」に立場が変わることで、相当の戸惑いがあるかもしれませんが、頑張って乗り越えて欲しいと思います。

■数年前のことになりますが、卒業したゼミ生の結婚式の披露宴で、私の社会調査実習の授業を受けたという学生と偶然に出会いました。今は、小学校の教員をしているとのことでした。龍谷大学社会学部を卒業しても小学校の教員免許は取得できないので、別の大学の教職課程を経て、頑張って教員採用試験に合格されたのだと思います。ところで、その偶然に出会った卒業生、話しの初っぱなから「先生、お世話になった○○です。あの頃、いい加減で、不真面目で本当にすみませんでした」と私に言ったのです。私自身の記憶は、少し薄れかけていましたが、確かに受講態度はそんな感じでした。「まあ、そういう学生もいるよな…」と思っていたので、特に気にはしていませんでしたが。これは私の想像ですが、卒業後、頑張って小学校の教員を目指す中で、「人生観」や「仕事観」も含めた自分の「生き方」について色々考えることがあったのでしょうね。

■さて、龍谷大学の卒業式のパーティですが、いわゆる謝恩会等ではなくて、社会学部の同窓会組織に卒業生が新会員として入会することをお祝いするパーティです。今年も、同窓会の理事の皆さんにご理解をいただき、「北船路米づくり研究会」でプロデュースした、純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」をパーティの会場で振舞っていただきました。ありがとうございました。

「純米無ろ過生原酒 北船路」

■昨日は、第54回「北船路野菜市」でした。野菜市を開催している丸屋町商店街にある「平井商店」さんで、新酒の「純米無ろ過生原酒 北船路」4合瓶を2本購入。これは、すでに卒業しましたが、研究会の学生たちがプロデューした日本酒です。瓶のラベルの「北船路」の文字、デザイン、すべて学生たちが制作したものです。この新酒を夕食時にいただきました。キャップを開けるとプシュっと音がしました。生酒ですね〜。菌が生きてます。この季節ならではの美味しさ‼︎ 今年の酒米は、北船路集落の農事組合法人「福谷の郷」さんが生産された山田錦です。

■facebookのお友達の皆さんも、ぜひ丸屋町商店街の「平井商店」さんでお買い求めください。飲食店の経営者の皆様、問屋さんにご注文ください。お店のすぐ近くの滋賀県庁のお友達の皆様、中央学区、そして中心市街地のお友達の皆様、よろしくお願いいたします。ちょっと離れているけれど、大津市役所の皆さんも「大津の酒」です、よろしくお願いいたします。龍谷大学のお友達の皆様には、私の方から改めて注文をとらせていただきます。直接、お店に注文される場合は、以下のリンク先をお読みください。このリンク先には「北船路」は掲載されていませんが、直接、電話でご注文ください。

平井商店

■お酒とは関係ありませんが、写真の私、額に2つの凹みがありますが、これは「デコ眼鏡」をしていたせいです…。左腕の袖もな…。すみません、みっともない写真で。

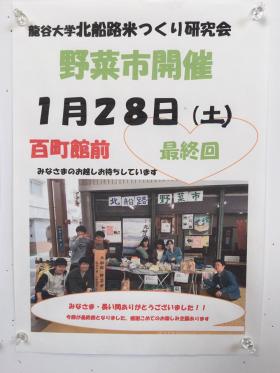

第54回「龍谷大学・北船路野菜市」最終回

■第54回北船路野菜市、終了しました。本日で最終回となりました。2010年から7年に渡り活動してきました。来年度は、私自身が学内の国内長期研究員になり研究に専念するため(授業や教授会等の会議や学内行政が全て免除されます)、ゼミ生がい無くなります。そのことを念頭に、今年度から研究会をサークル化しましたがこれも先行きが見えず、1年間活動を停止して2018年度から新たに出直すことになりました。お世話になった皆様、ありがとうございました。

■拙い学生の活動ではありましたが、2011年から始めたこの「北船路野菜市」の開催以外にも、日本酒のプロデュース、農村都市交流イベント「かかし祭」の開催等、村づくりの活動にも一定貢献できたかなと思っています。この6年間の間に、北船路の集落では、さらに外部の農業関係のNPO「スモールファーマーズ」さんとも協働組しながら村づくりに取り組まれるようになりました。2018年度からは、北船路の集落、NPOの皆さんと連携しながら、新ためて活動をスタートさせたいと思います。どうか、よろしくおねがいいたします。

■「北船路米づくり研究会」の活動は、ゼミ活動の一環として取り組んできました。トップの写真に写っている学生たちに加えて3〜4名の学生たちが、先輩から引き継いできたこの活動を責任を持って最後までやり遂げてくれました(写真の真ん中は、私たちを指導してくださった農家の吹野藤代次さんです)。あくまで学生の「やる気」(主体性)に基づいて活動しているので、強制ではありません。もちろん、この活動に取り組んだからといって、単位が出るわけでも評価されるわけでもありません。活動に不参加だからといって、学生の評価が変わるわけではありません。

■学生たちは、なぜこの活動を継続してきたのか。「就職活動の時に有利になるから」と言った皮相的な動機付けでは長続きしません。「損得」の物差しでは、「交換」では無理です。この活動からどのような「意味」(単なる個人的な満足ではなく)を獲得することができたのか。それも頭の中の理屈としてだけではなく、心身ともに深く獲得することができたのか。そのあたりが、重要だと思っています。様々な地域社会の大人の方達と「良い関係」を保ちながら、その関係の中で汗をかいて、何かに気づき、同時にいろいろ悩むことになります。「意味」は、そのようなプロセスで獲得されると思います。「意味」は、上の先輩から、地域の年上の大人の方達から贈与されるものなのです。その「意味」を今度は、自分が下の世代に伝えていきたい/いかなければならない…と思えるようになることが理想です。それは「贈与」と呼ぶとができるのかもしれません。「交換」ではなく、「贈与」の縦のつながりが生まれていけば…。

■地域づくりに取り組まれている市民の皆さんから学生たちは、「研究会の学生たちはよく頑張っている、自分たちが若い学生ぐらいの年齢の頃は、遊ぶことばかり考えていた」と褒めていただきます。確かに、若い年代の多くの学生にとって(一部の問題意識を持った学生は別にして)、このような地域づくりの活動に参加することの「意味」を主体的に獲得することは、なかなか難しいことだと思います(パッとみの雰囲気と見せかけを作って、ハリボテの活動とともに教員が自己満足することは簡単ですが…)。だからこそ、この活動が社会一般にとって、地域社会にとって、さらには自分にとってはどのような「意味」をもっているのかを、常に考え続けなければなりません。私ができるのは、学生たちが活動する「環境」を整え、考え続ける「ヒント」のようなことを時々しゃべるだけです。教師としての私は、できるだけ何もしないことが仕事だと思っていますが、この辺りの、教員の関わり方はとても難しいところでもあります。本当は、3年ほどの期間で、先輩から後輩へと指導と学びの連鎖が生まれるような形になれば良いのですが、現状ではなかなか困難でした。ゼミは2年間。実質的に活動ができるのは1年ほどの間ですから(3回生の後期から4回生の前期頃まで)。来年1年間は、その辺りのことを考え直して、2018年度から新たにスタートを切ることができればと思っています。

■左上は、リーダーの水戸くんです。右上は、黒木くん。左下は、サブリーダーの左川さんと北野くん。右下は、藤井くんです。もう一人、清水くんもいますが、個人の写真がありません…。

■「北船路野菜市」は、当初は、「旧大津公会堂」での開催でしたが、その後、天孫神社の境内に移動し、その後はずっと、中心市街地の丸屋町商店街の中にある「大津百町館」の前で開催させていただきました。「大津百町館」に詰めておられる「大津の町家を考える会」の野口さんには、学生たちが大変お世話になってきました。この日も、北船路の野菜で美味しいお味噌汁を作ってくださいました。柚子を浮かべた大変香りの良いお味噌汁でした。学生たちは、最後の「野菜市」ということで、商店街の商店主さんたちにご挨拶に伺いましたが、その際に、このお味噌汁を商店主さんたちに召し上がっていただきました。多くの地域の皆さんに見守っていただきながらの活動でした。ありがとうございました。

■来年度、2017年度は、「北船路米づくり研究会」の活動を1年間休止します。大学や学生が地域に関わって地域連携の活動をするときに、いつも問題になるのが継続性です。個人の教員の力だけに頼って実施していると、そうなってしまいます。私たちの「北船路米づくり研究会」は、2010年度から7年間活動を継続してきました。自分で言うのもなんですが、学生たちはよく頑張ってきたと思います(私は、普段は、あまりそのような褒めかたはしませんが…)。

■来年度、2017年度は、「北船路米づくり研究会」の活動を1年間休止します。大学や学生が地域に関わって地域連携の活動をするときに、いつも問題になるのが継続性です。個人の教員の力だけに頼って実施していると、そうなってしまいます。私たちの「北船路米づくり研究会」は、2010年度から7年間活動を継続してきました。自分で言うのもなんですが、学生たちはよく頑張ってきたと思います(私は、普段は、あまりそのような褒めかたはしませんが…)。

■もっとも、今回はあくまで休止だけで終了するわけではありません。来年度は、研究会の活動をリニューアルしていくために、学内外の皆さんの協力を得ながら、いろいろ活動の在り方自体も工夫を重ねて行こうと思います。すでに、相談を初めています。大学と地域社会の地域連携活動の中で、学生自身が活動の中で「意味」を獲得し、ささやかだけれど実質的な「成果」を生みだしていけるのような仕組みを、北船路の集落の関係者の皆さん、NPOの皆さん、そして行政の皆さんとも相談をしながら作っていければと思っています。ご期待ください。

【追記】■これまで、このブログで「北船路」関連の投稿はどれだけあるかなと調べみました。サイト内検索に「北船路」と入れてみたのです。すると、「283」のエントリーがありました。こちらのエントリーも、よく頑張ってきたなと、ちょっと自分を褒めてやりたいと思います(マラソンの有森裕子さんの真似ですけど…)。