【土石流 発生の瞬間】土砂崩れ原因はシカの「食害」か シカが植物を食べ尽くし土がむき出しに 今月2度目の「緊急安全確保」発令 現場の伊吹山では昨年から3回目の土砂災害〈カンテレNEWS〉

▪️YouTubeに投稿された関西テレビのニュース動画です。今月の1日に続いて、25日、再び滋賀県米原市伊吹地区に土砂災害が発生しました。この災害にあった地域や隣接する地域に、存じ上げている方達がお住まいです。琵琶湖の環境問題に関する仕事や世界農業遺産の認定に申請作業等で、いろいろお世話になった方達です。その中のお1人と連絡を取りました。その方のお話では、シカの食害により、10年ほど前から伊吹山中腹斜面の緑が少しずつ失われてきました。当初は、生態系に関わる課題として問題提起してきたのだそうです。ところが、「その時はまさか6〜8合目の裸地化が山麓の人家にまで被害を及ぼすとまで想像力が働かなかった」そうです。実際、この方は、シカを防ぐネット等を使って希少植物をシカの食害から守る活動をされてきたのですが、今や防災の問題になってきています。「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」とおっしゃっておられました。大変大切なご指摘だと思います。これはもう地元の地域の力だけではなんともなりません。知人は、「国、県、市、関係団体が連携して喫緊の取組と中長期の取組を総合的、順応的に、そして強力に推し進めてほしい」と強く求めておられました。

▪️一番の根本問題は、異常に増加したシカによる食害問題です。上の動画では、土砂災害の専門家として、信州大学農学部の福山泰治郎さんが解説されていました。草があることで、その(雨が流れていくことの)妨げになるので、抵抗になるので、その流れの流速を落とすという役割もありますし、あとは速さが落ちると染み込みやすくなるっていう効果もあるのですが、シカがその草を食べてしまうと雨が土砂と一緒にどんどん流れてしまうわけです。昨年は、伊吹山の登山道でも土砂災害がありました。山道が崩落しました。山の形が変わるほどの大きな出来事でした。それも合わせると、今回で土砂災害は3回目になります。恐ろしいことです。今回連絡を取った方とは、その方のガイドで伊吹山の登山をするはずだったのですが、コロナ禍、そして昨年の登山道の崩壊のために先延ばしになっています。もう登山どころではなくなくなりました。早急に爆発的に増えているシカを駆除する必要があると強く思います。シカが増えることの背景には、気候の温暖化もあると言われています。森林や山をシカから守るというよりも、積極的に捕獲・駆除する必要があると思います。

▪️2016年に発表されたこちらの論文によれば、「ニホンジカ(以下、シカ)の分布域は1978年時点に国土の27.7%(973万ha)でしたが、2003年には47.9%へと1.7倍に増加した」とのことです。過去25年間(1991年~2016年)で「人の居住域が拡大した地域はシカにとって棲みにくい環境になった一方で、積雪期間が減少した地域はシカにとって棲みやすい環境になったことが」明らかになっているようです。過疎と温暖化の進行がシカの分布拡大を促進したのです。こちらのサイトでは、わずか10年で伊吹山の自然が劣化していったことを写真の記録で示しておられます。

▪️下は、毎日放送のニュースです。このニュースでは砂防ダムが埋まったことを原因としていますが、そもそも予想を遥かに上回りスピードで砂防ダムが埋まってしまったのは、シカの食害のせいなのだと思います。「もう再建不可能」と言い切った地元の被災者の方のお話が事態の深刻さを示していると思います。

ウェザーニュース「『阪神・淡路大震災』は『南海トラフ巨大地震』の前兆なのか」

▪️こういうネットの記事を読みました。「南海トラフで『ひずむ日本列島』活断層が集中する地域に大地震の足音迫る 4年前、能登半島の謎の地殻変動をGPS予測が察知していた」という記事です。この記事で紹介されているような研究、とっても大切だと思います。ただ、地震の研究が前提にしている「時間の幅の感覚」と、一般の人々が生きている「時間の幅の感覚」とでは、うまくつながっていかないことが困ったことだなあと思うのです。私は、自分自身の流域ガバナンスの研究では、「空間スケールの違い」に注目しながら研究してきましたが、この場合は、空間ではなく時間が問題になるのだと思います。

近畿の地震というのは南海トラフ地震の前50年から、あと10年くらいに増えるという。そういう傾向がありますので。まさにこれからが活動期に入ってきている、そういう状況なんだろうと思います。

▪️地震が発生するメカニズムを考える際の時間の幅は、人の一生やそれを超えるような時間の幅になります。そのような長い時間の幅を考えながら、言い換えれば、常に災害が発生した時のことを考えながら生きていくことは、相当に難しいなあということです。災害が発生した時のことを考えながら、そのことを前提にして、その前提を組み込んだ形で社会生活を営んでいくということは、「防災意識を高めましょう」というのとも違うような気がします。動画は、ウェザーニュース社が提供としている解説動画です。わかりやすいです。

今回の大雪で。

■この画像は、私はがタブレットに入れている気象情報を入手するためのアプリの画像です。左上をご覧いただくとわかりますが、1月29日の夜中の2時頃の予想です。私の自宅は、大津市内ですが、琵琶湖の西=湖西の少し北寄りにあります。この画像からすると我が家のあたりで雪が降るかどうかは微妙な感じですね。実際、雪が降った時、大津市の中心市街地から北に進むと少しずつ積雪量が増えていきます。湖西にはJR湖西線が走っていますが、一駅ごとに、トンネルを抜けるたびに、積雪量が増えていきます。

■滋賀県は内陸性気候なのだそうです。滋賀県庁のサイトの中で読める「滋賀県の気候変動と今後の予測」によれば、以下のような特徴を持っているとのことです。この特徴の中に、「県の中央部を占める近江盆地の中で漸次的に気候が変化する」と書かれていますが、雪が降った時にそのことを強く実感します。

・全域が内陸性気候であるが、北部は日本海側気候、南部は太平洋側気候および瀬戸内海式気候。

・日本海側気候と太平洋側気候の境目に山地がある訳では無いので、県の中央部を占める近江盆地の中で漸次的に気候が変化するのが大きな特徴。

・中央に琵琶湖があるため、他の盆地と比較すると、夏の暑さと冬の寒さは幾分穏やか。

・湖西、湖北地域は大部分が特別豪雪地帯や豪雪地帯に指定されており、旧余呉町(湖北)は我が国で最南端の特別豪雪地帯である。

・比良山山ろく(湖西地域)では、「比良おろし」という北西の局地風がある。

■しかし、今回の雪は私が住んでいる所としては結構な量になりました。我が家のお向かいの方は、ここにお住まいになって20年ほど経ったそうですが、今回ほど雪が積もったことはこれまでなかったとおっしゃいました。私がここに暮らして7年ほどになりますが、今までの中で一番積もりました。びっくりしました。もちろん、このような厳しい状況は我が家のある地域だけではなく、日本海側の地域を含めて、全国に及びます。四国の高知県でも積雪があったそうです。「なぜ南国土佐の高知県でも?」と思われるかもしれませんが、「高知新聞」のネットの記事が簡潔に説明されています。上空5千メートル付近でシベリアから冷たい空気を引き込みながら南下し、日本海で水蒸気の供給を受けて大量の雪雲が発生したのだそうです。そもそも、なんでシベリアの冷たい空気が南下したのかについても、記事は説明しています。偏西風が蛇行しているからなのだそうです。では編成風の蛇行はどうして起こっているのか…いろいろ調べてみましたが、私ごときではきちんと説明できません。すみません。

■今回の降雪、私の住んでいるところについては大雪だと思うのですが、きちんと気象データを調べたわけではありません。実際のところはどうなんでしょうね。いつもより積雪量が多いというのは確かだと思いますが…。私の暮らしている滋賀県の南部はけっこうな積雪があったのに対して、知り合いの長浜にお住まいの方は、それほど雪は降らなかったと教えてくれました。なんでも、ご自分が暮らしている地域と比較して北の地域にまとまった降雪があると「北雪」というのだそうです。その逆は「南雪」でしょうか。知り合いの方は、「今回は南雪だった」と言っておられました。こういった積雪量の違いは、風の方向とも関係があるのかな。そのあたりが、よくわかりません。昨年は、彦根市で、普段とは異なりかなり積雪があったように記憶しています。滋賀の気象のこと、もう少し詳しく知りたいものです。

【追記1】■なぜ偏西風が蛇行しているのか、わかりやすい解説の動画を見つけました。三重大学の教員をされている立花義裕さんが解説されています。昨年の11月に放送された番組のようです。こういった地球規模で変化しつつある気象のメカニズムと、ローカルな気象の特徴を生み出すメカニズムとが、うまく繋がって理解できるように、専門家から情報を提供していただけるとありがたいなあと思います。

【追記2】■今回のようにシベリアから冷たい風が流れ込み、まとまった雪が降ったとき、気になるのは琵琶湖の全層循環(琵琶湖の深呼吸)です。今のところ、今年の冬の全層循環に関する情報を確認していません。

「被害引き受けた農地の苦悩」という記事

■先月、8月の上旬の豪雨で、滋賀県長浜市を流れる姉川の支流、高時川からの越水で農地が一時的に水没した災害について、「滋賀の豪雨 霞堤の機能発揮 被害引き受けた農地の苦悩」という記事が、今朝(9月13日)の朝日新聞に掲載されました。

■先月、8月の上旬の豪雨で、滋賀県長浜市を流れる姉川の支流、高時川からの越水で農地が一時的に水没した災害について、「滋賀の豪雨 霞堤の機能発揮 被害引き受けた農地の苦悩」という記事が、今朝(9月13日)の朝日新聞に掲載されました。

8月上旬の豪雨で、氾濫した滋賀県北部の高時川を空撮した写真が、期待通りに遊水機能を発揮した「見事な治水」だとネット上で注目を集めた。ただ、現地を取材すると、単純に成功とも言い切れない。被害を引き受ける農地の公益性にどう報いるかが、豪雨頻発時代の課題になる。

■この災害が発生した時、この記事のリード文にもありますが、「見事な治水」という意見がTwitter等で多く見られました。中には、水害の被害を単純に報道するマスメディアの報道姿勢を批判してこの霞堤を評価するツイートもありました。このような「見事な治水」という意見の背景には、近年注目を浴びている流域治水という考え方や取り組みが存在しています。

■私自身は、流域治水の考え方に賛成するものの、この時のTwitterを中心とした社会の反応には、強い違和感がありました。その時、すぐにこのブログで自分の考え方を述べて、専門家にも問合せたりしました。以下が、その時の投稿です。

高時川の氾濫に関連して-「遊水池」の受苦-

高時川氾濫の動画

流域治水に関連して

高時川の氾濫に関してご教示いただきました。

■どうして、農地が水没した立場から「受苦」の立場からの記事が出ないのだろうと不思議でしたが、やっとこう言った視点からの記事が出てきました。流域治水の専門家でもない素人の意見と一蹴されるかもしれませんが、流域治水の問題が、私には「土木的」「技術的」なことだけに矮小化されているように思えて仕方がありません。私は流域ガバナンスという社会的課題について研究してきましたが、そのような研究関心からするならば、以下のような点にもっと社会的注目が集まる必要があると思っています。特定の地域や関係者に、被害という「受苦」が集中することで、災害を免れるという「受益」を薄く広く享受することができる、このアンパラスさについてもっと議論を積みかねていくべきかと思うのです。

■流域全体の構造化された問題群を、どのように多様なステークホルダーの関係・連携の中で緩和するのか。もし、一部に被害が集中する場合は、その被害からの回復を支援しケアしていく仕組みをどう立ち上げていくのか。そのような一連の仕組みも、技術とセットで考えないと意味がないと思っています。山間部の風力発電も含めた開発、また鹿の食害、それらによる土砂が流出しやすくなっている問題。人が山に暮らさなくなり、山の手入れができなくなって山が荒れているという問題。頻発する豪雨。新しい災害のステージに相応しい避難行動はどのようなことなのか。平時において日常的な減災の取り組みはどのようなものがあるのか。経済的補償を農家の農業共済にだけ押し付けておいて良いのか。記事にもありますが、「被害を引き受ける農地の公益性にどう報いる」のか、そのための制度はどのように可能なのか。

■じつに様々なことが相互に連関してくると思います。特定の省庁や役所、特定の専門家だけで解決できる話でもありません。頻発する豪雨で、流域単位の「総合政策」が、今こそ必要になっているのだと思います。

高時川の氾濫に関してご教示いただきました。

■8月4日(木)に滋賀県長浜市の高時川が氾濫したことにより、facebookのお友達の横田圭弘さんが経営されているヨコタ農園の圃場が水に浸かりました。このような状況に関して、特にTwitterにおいては、今回のことを「霞堤」(後に説明します)がうまく機能した例として高く評価するTweetを多数拝見いたしました。その一方で、ヨコタ農園の圃場が泥をかぶってしまったこと、言い換えれば横田さんが被害を受け止めた「苦しみ」に関してほとんど言及がなく、加えて、この「苦しみ」を緩和する社会的な支援の仕組みも今のところ存在しないということを知り、強い違和感を覚えたのでした。また、行政の計画によってヨコタ農園の横の堤防の高さが低く設定され、高時川の水量が危険な水位に達した時は、濁水が圃場に流れ込むことにしてあるにもかかわらず、そのことに対するきちんとした補償する制度がないことに驚きました。あるのは農家が自ら掛け金を支払っている「農業共済」のみというのです。横田さんは、地域の担い手農家として、耕作をされない農家の農地を預かり、小作料を支払いながら営農されているが故に、非常に理不尽なものを感じてしまいました。

■ヨコタ農園さんの現在の圃場が遊水池になることで、下流の地域に広く治水上の「受益圏」が発生することになります。特に「受益」とは思っておられないかもしれませんが、理屈の上ではリスクが低減されています(そのことを科学的に定量評価することは困難らしいのですが)。ところが、ヨコタ農園さんが遊水池になることで、そこには「受苦圏」が同時に発生することになります。しかも、「霞堤」として評価している人たちには、この「受苦圏」の存在が視野に入っていないように思います。もちろん、圃場が水に浸かっているところは(ニュース等を通して)目に見えているのでしょうが、その「受苦圏」での「苦しみ」を理解しようとはされていないように思うのです。私からすれば、見事に「霞堤」として機能している点に目が奪われてしまっているが故に、「受苦圏」の「苦しみ」にまで思い至らないということかなと、思ってしまいます。

■トップの画像は、左が私のスマホに入っている「スーパー地形」というアプリで切り取ってきたものです。右は同じく私のスマホに入っている「Google Earth」から切り取ってきたものです。少しずれていますが、ほぼ同じ場所を切り取ってみました。左の方には、白い線の○で囲んだ場所があります。よくご覧いただけばわかりますが、この部分だけ堤防が高くありません。高時川の水が増水すると、この開口部から圃場に濁水が流れ込むことになるわけです。この画像の北側(上)が高時川の上流になります。上流から流れてきた水の一部がこの開口部から吸収されて、高時川の水の勢いが緩やかになるわけです。高時川の水位が低下してくると、圃場に一旦たまった泥水も、再び、川に戻っていきます。このような仕組みを「霞堤」と呼んでいます。

■ちなみに、このような「霞堤」は、「流域治水」の推進という文脈で評価されているように思います。「流域治水」とは、「気候変動を踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う総合的かつ多層的な水災害対策」のことです。まだ不勉強で正確に説明することができません。国交相のこちら資料や、滋賀県のこちらのサイトをご覧ください。。

■ところで、私がfacebookに上記のことを疑問に感じたと投稿したところ、お2人の専門家の方から、様々な情報の提供をいただきました。ありがとうございます。お名前はあげませんが、お2人とも、流域治水を推進していくお立場の方達です。お2人のご教示の詳細をここで説明するわけにはいきませんが、いろいろ勉強しなければならないと思っています。とはいえ、当初の強い違和感や理不尽さについて解消されたわけではありません。

■今回、環境社会学者で、前滋賀県庁知事・現参議院議員の嘉田由紀子さんが高時川上流をお仲間と調査され、その結果をfacebookにアップされていました。いろいろ重要なことを書いておられます。私は、この嘉田さんのご投稿をシェアさせていただきました。そして、嘉田さんからコメントをいただきました。

今回の高時川の氾濫(出水)は、異例の大雨、豪雪とダム計画で廃村になった奥山、琵琶湖淀川水系の最源流部、日本のブナ帯・ユキツバキ群落の南限、ブナとトチノキの巨樹巨木保全地域、結果として、伝統知である「霞堤」や、かつての住まい方の継承により、人的被害の回避、霞堤の中で作物被害を受けた農家の苦悩をどううけとめるのか?などなど、私の単純な頭では整理つきません!皆さんの叡智を結集ください!。

■今回は、流出した流木が対岸の湖西の高島市の湖岸に大量の打ち上げられましたが、このような事まで含めて、いろんな専門分野、いろんな視点、いろんな立場からの知恵が必要とされているように思います。個人的な妄想のレベルですが、いろんな専門分野や、地域の歴史や変化をよくご存じの方達が集まって、大雑把でも良いので(科学的なエビデンスが必ずしもなくてかまわない)、問題の「全体像」を共有できたらいいなあと思います。そういうワークショップができたらいいなあと思います。

【追記】■高島市の湖岸に漂着した流木のことについてfacebookに投稿したところ、岐阜県の林学の専門家から、以下のような記事の存在をご教示いただきました。ありがとうございました。

流域治水に関連して

■連日、高時川の氾濫のことで投稿しています。長浜市の高時川沿いにあるヨコタ農園さんの農地が、高時川の氾濫で水に浸かりました。ここは、「霞堤」なのだそうです。霞堤についてこういう説明をネット上に見つけました。「わざと田んぼに水を引き受けることで、反対側の田んぼや集落の氾濫、下流の氾濫を抑えています」。よくわかっていないので疑問に思ったことがあります。もちろん、この説明が正しければの前提になりますが。

■「誰」がわざと水を引き受けることを決めたのでしょう。もちろん、ヨコタ農園さんではないはずです。河川行政については素人なんですが、ここ、とても大切なことだと思っています。また、専門家の人たちにお聞きしたいと思います。予想外の豪雨で、河川水が堤防を越えるとか、堤防が切れるとか…「霞堤」はそういうのとは違うと思います。そのような被害が出ないように、わざと水を引き受けるようにしているのですから。「わざと引き受ける」というのは、計画、想定内の話になります。であれば、引き受けた後のケアや手当も必要だと思うのです。そのことも含めて計画ではないかと思うのです。

■もうひとつ。別の例を話します。滋賀県では、ローカル私鉄である近江鉄道を守るために、全国初の「交通税」導入の検討を始めました。私自身は、交通税の導入に賛成です。私自身は湖西に暮らしているので、めったに湖東を走る近江鉄道を利用することはありませんが、賛成しています。滋賀県民としてそう思います。

■もし、「交通税」導入の理屈が可能ならば、「流域税」の検討も必要じゃないのかと素人としては思います。豪雨による氾濫等の災害を、「流域治水」で減災するために税を広く薄く集めて、例えば「遊水池」として犠牲になった農家や地主等の関係者を支えていく仕組とそれを支える社会的費用が必要なんじゃないのかなと思うのです。都市は、森林や農地によって守られているのですから。森林税は、すでに存在しています。であれば、なおのこと流域税って必要なんじゃないかと思います。森林にしろ、交通にしろ、流域にしろ、多くの皆さんが連携して協力して初めて維持できるわけです。みんなで共に支えていく仕組みが必要でしょう。

【追記1】■高時川の水位が上がった際、この投稿の農地が「浸水被害にあう可能性が、他の場所に比べて相対的に高いということがあらかじめわかっていて、なおかつ、被害が出ても仕方がない…」と考えている人はいるのかいないのか、その辺りは分かりません。しかし、必要なことは、「これは流域全体の問題なのだから、「他人事」ではなく「自分事」として考えるべきだ」と考えることなのではないでしょうか。

【追記2】■流域治水の考え方について、もっと勉強しないといけません。不勉強を承知で申し上げれば、素朴な疑問点は、「流域治水というのは、土木技術的なことだけなのか」ということです。減災という言葉があります。災害を抑え込むのではなくて、受け入れて緩和するという感じでしょうか。であれば、受け入れたあと、どうやって地域社会を復旧させていくのか、特定の人たちに被害が集中しているのであれば、それをどうやって流域全体で支えるのか、その辺りの社会的な制度や仕組みに関しても同時に考えていく必要があると思います。

【追記3】■農地が遊水池になることで、どれだけ河川の流れの量や勢いが緩和されたのか、その科学的評価が知りたいです。もうひとつ、緩和されたことで、どれだけ被害を抑えることができたのか、その経済的評価も知りたいです。他にも評価のポイントはあるのだろうと思いますが、そのような農地が「遊水池」になったことで生まれた社会的価値を多くの人に「見える化」する作業が必要なのではないかと思います。そのようなことは、普段、生きて生活している範囲の中だとなかなか実感できませんからね。その上で、補償のもとになる費用をどうやって捻出するのか、そこもいろんな方達の知恵をもとに考えていくべきだと思っています。

高時川氾濫の動画

■高時川氾濫の動画です(ABCテレビニュース)。横田さんの農場(ヨコタ農園)も映っています。10分50秒あたりからです。農地が遊水池になっていることがわかります。取材のヘリコプターに乗っている記者らしき人が、「川の水が逆流」していると語っています。遊水池が吸収しているわけですね。これがまさしく「霞堤」なのです。この動画のコメントに、村上悟さん(特定非営利活動法人碧いびわ湖)が、的確にコメントをされています。以下は、そのコメントの一部です。私は、この部分が非常に重要かと思います。早急に、そのような仕組みの検討に入るべきだと思います。

霞堤で耕作してくださっている方のご苦労を、その方々個人に押し付けるのではなく、流域の社会みんなの負担で補償する社会的な仕組みが重要と思います。

また、稲であれば一時的に水に浸かっても収穫できる可能性がありますが、転作の大豆や野菜だと全滅になります。転作も、一律ではなく、これらの場所は稲作で続けられるような施策も必要だと思います。

■ひとつ疑問もあります。「わざと田んぼに水を引き受けることで、反対側の田んぼや集落の氾濫、下流の氾濫を抑えています」という部分。「誰」がわざと水を引き受けているのか…、そこをはっきりさせる必要があると思います。

■本日、氾濫して遊水池となった農家の後始末にいて、農家の横田圭弘さんがfacebookに投稿されていました。水がひいた後、横田さんの息子さんとヨコタ農園の従業員さんが、農地に入り込んだ瓦礫を取り除く作業をされたことについての投稿です。ぜひ、こちらの投稿もご覧ください。

■これは個人的な意見ですが、これは、滋賀県だけの話ではないと思います。現在、我が国では、あちこちで毎年のように豪雨が頻発しています。どこにでも起きることです。気象の予報も含めて災害の予防をしっかり行う、そして災害が発生した後について、被災者への精神的ケア、復旧に向けての労力の提供、経済的支援、様々な支援、トータルな支援が必要になると思います。

【追記】■ヤフーニュース(毎日新聞)に、「琵琶湖岸に大量の流木 出漁できず遊泳も禁止 高時川氾濫で被害」という記事が出ています。高時川の災害は河川だけでなく、琵琶湖にまで影響を与えているのですね。記事は、高島市のマキノ町のとのことです。流木はどのあたりまで流れているのでしょうか。

梅雨前線と照葉樹林帯

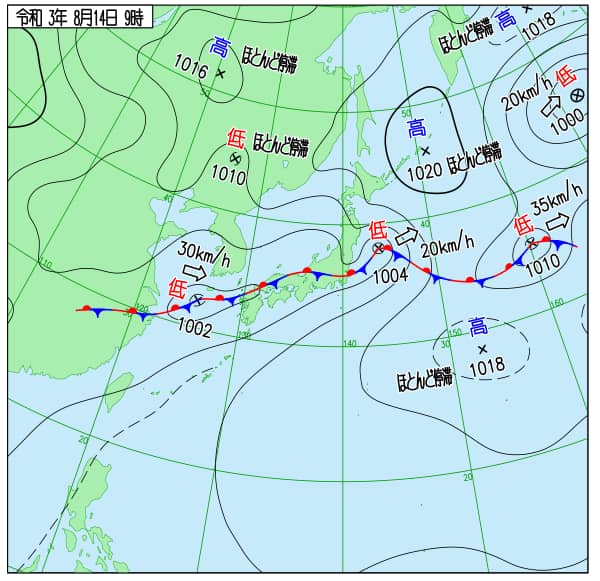

■これは、先週の土曜日、14日の降雨の状況と天気図です。上は「CLIME」という天候予報アプリによる、お昼過ぎの画像です。ネパールのあたりから、帯のように日本列島まで雨が降っていることがわかります。下は、気象庁の天気図です。 太平洋とオホーツク海の高気圧に挟まれるように日本付近に前線が延びています。8月なのに梅雨のような天気が続いているのは、この梅雨の頃に現れるような前線のせいです。天気図では前線は中国で切れているようですが、実際に雨雲はずっと続いています。「CLIME」の画像でも分かるように、ヒマラヤ山脈の南側にあるネパールとブータン、それからビルマ北部、雲南省、中国内陸にある重慶や武漢、上海、台湾、そして最後は日本列島(西日本)に伸びています。

■この辺りのことを、2013年にお亡くなりになった民族学者(文化人類学者)佐々木高明さん中心とした研究グループの皆さんは、照葉樹林帯文化圏と呼んでいました。1970年代のことかなと思います。この地域には共通する文化が多く、日本で確認されるそれらの文化は共通の起源から伝播してきたのではないか…とする考え方です。今では、いろいろ批判もあり、この考え方を積極的に継承する人はいないのではないかと思いますが、学説史的にはいつまでも記憶される研究なのではないかと思います。

■私は、その佐々木高明さんに一度だけお会いしたことがあります。国立民族学博物館で開催された研究会だったかシンポジウムだったか、忘れてしまいましたが、そこでアルバイトをした時のことです。アルバイトの内容は、発言者のマイクのスイッチを入れたり切ったりする仕事だったように記憶しています。佐々木高明さん、網野善彦さん、小山修三さん、石井進さん、大林太良さん、春成秀爾さん…、民族学、考古学、歴史学の世界でよく名前の知られた著名な研究者が集まっておられました。ミーハーですが、網野善彦さんのことを「めっちゃ、かっこいい」と思いました。1980年代の中頃のことです。懐かしい。いろんなことが、どんどん懐かしい話になっていきます。すみません、ちょっと脇道にそれてしまいました。

■さて、今回の豪雨では、私の住んでいる大津でもあちこちで小さな被害が発生しました。冠水したり、道路が土砂崩れで通行止めになったりしました。まだ、国道1号線は普通だと思います。私自身は、コロナのこともあり、夏期休暇中でも他所に出かけたりせずに自宅にいる生活をしています。ですから、困ったことはないのですが、あちこちに被害が出ているとの報道に驚きました。おそらく、これからは毎年のようにこういった「これまでにない豪雨」が続くのでしょうね。大変憂鬱になります。

■琵琶湖の水位も、急激に上がりました。13日には-30cmだったわけですが、15日には30cmを超えるようになりました。3日ほどで一気に60cmも水位が上昇したわけです。というわけで、水位操作のルールに従い、琵琶湖の水位を下げるために、琵琶湖の水の唯一の出口である瀬田川洗堰を全開にしました。琵琶湖の水害は、河川が決壊したり、溢れたりすることによる水害だけでなく、琵琶湖の水位が上昇し湖岸の地域が水没する浸水被害もあります。そして、滋賀県内だけでなく、もちろん下流の地域のことも考えながら、総合的に管理を行なっています。気候変動の中で、このような仕組みだけで、どこまで通用するでしょうね。おそらく、ダムや堤防だけでなく、どこかで水を溢れさせる場所をあえて作る「流域治水」の考え方に基づき、流域単位で検討することが必要になってくるのでしょう。

生態系と豪雨防災の両立

■2月29日のことになりますが、ネット上で、共同通信社の記事を読みました。「湿地保全で天然のダムに 生態系と豪雨防災を両立、環境省」という記事です。ポイントは「雨水や川からあふれた水を一時的にため、住宅地などの浸水を防ぐ。多くの動植物が生息する湿地の保全により、豊かな生態系の維持・回復を図る狙いもある」という点にあります。少し前のことになるけれど、河川工学と生態学を専門とするお2人から小さな集まりでお話をお聞きする機会がありました。そのときの話を、大変短くまとめると、以下のようになります。

異常気象で想定を遥かに超える雨が降ると、もうこれまでの治水事業だけで河川の氾濫を防ぐことはできなくなる。特に、河川と河川が合流するような場所は、無理に洪水を抑えるのではなく、水が溢れても良いような遊水池にしていくべきだ。そのような場所は、そもそも、生物多様性のポテンシャルがとても高い場所。そのような場所は、様々な生き物にとって棲みやすい場所なのだ。

■そういうお話だったように思います。この記事は、「おいかわ丸」というアカウントの研究者らしき方のtweetで知りました。誤解を招くような表現になりますが、本来的には、河川は氾濫するものであり、長い時間の中ではその流路を変化させます。その氾濫した場所で様々な生き物が生息してきました。生物の立場からすれば、氾濫は理にかなっているのです。こういう自然の脅威を抑えつけるのではなく、受け止めることで自然の脅威と共生し、それが生き物の多様性にもプラスにつながる…そのような発想や思想で、社会の制度や土木技術が再構築されるべき時代がきているように思います。以前とは違って、今はそのことが可能な時代に移行しつつあるように思う。

琵琶湖の全層循環

■琵琶湖の湖水は、冬になると表層が冷えて水温が下がっていきます。湖岸近くの浅いところの湖水も水温が下がります。低温・高密度になるのです。低温・高密度になると、琵琶湖の真ん中の湖水は湖底に向かって沈んでいきます。冬以外の季節では、深度の変化とともに水温が変化する層が生まれますが、冬になるとその水温躍層が次第に深くなっていきます。湖岸近くの浅いところの湖水も低温・高密度になり、湖底の斜面沿いに沈んでいきます。そのようになると、酸素を含んだ水が底の方に沈むことにもなります。そして琵琶湖全体で湖水が混じり合い、水温と酸素の濃度が同じになります。これを、全循環、全層循環と呼びます。一般には、「琵琶湖の深呼吸」と言われる現象です。

■冬になると、多くの滋賀県民の皆さんが、この全層循環「琵琶湖の深呼吸」に注目されます。ところが、昨年は、観測史上初めて全層循環が起こりませんでした。全層循環が起こらないと、琵琶湖の底の方に酸素が行き渡らないことになります。結果として、水質や生態系に影響を与えることにもなります。そのようなこともあり、例年以上に「琵琶湖の深呼吸」のことを心配されているのではないかと思います。この全層循環のついては、「琵琶湖の全循環と『低酸素化』」という専門家の解説をお読みくいただければと思います。

■さて、先日のことになりますが、NHKの夕方のローカルニュース番組で、「全層循環が起きる条件を指標化」(01月30日18時08分)というニュースが報道されました。そのニュースの中では、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの建物の中にある国立環境科学研究センターの中田聡史さんが次のような説明をされていました。

びわ湖では通常、1月から3月の間に湖面近くの水が沈んで湖底の水と混ざり合う「全層循環」と呼ばれる現象が毎年起きていますが、去年、観測史上初めて確認されませんでした。

このため全層循環が起きる条件を解明しようと、大津市にある国立環境研究所はスーパーコンピューターを用いて、過去6年分のびわ湖の気温や風速などのデータを解析しました。

その結果、びわ湖全体にたまった熱のエネルギー量が指標となることが分かりました。

数値が1000PJ(ペタジュール)という単位を下回ると、全層循環は起きていましたが、去年は一度も下回っていなかったということです。

また、去年の気象条件を分析すると、9月から3月までの7か月間の気温がこれまでより高く、さらに湖面を吹く風速が秒速4メートルほど弱かったことがわかったということです。

■この解説を読むと、琵琶湖の全層循環が起きるかどうかは、気象条件や温暖化の問題とつながっていることがわかります。毎年のように大規模な台風が列島に襲いかかり、甚大な被害が発生しています。感覚的にも、地球温暖化の問題を日常生活から遠く離れたところの問題ではなく、身近な問題として捉えるようなってきているように思います。琵琶湖もそのような温暖化の影響を強く受けつつあるのです。今から43年前、琵琶湖の富栄養化の進行とともに赤潮が発生し、大きな社会問題となりました。その時、富栄養化を促進させるリンを含んだ合成洗剤を条例によって規制し、「合成洗剤を使用せず石鹸を使おう」という県民運動=石けん運動が展開しました。もちろん、その後の下水道の急速な普及が富栄養化を抑制していくことになるわけですが、条例や県民運動のような取り組みも、社会の意識、政策の方向性を変えていくとともに、一定の効果を生み出しました。あの時は、温暖化と比較するとローカルな環境問題であるわけですが、この「琵琶湖の深呼吸」に関しては、私たちは何ができるのでしょうか。滋賀県では、温暖化につながる二酸化炭素の排出を抑える低炭素社会づくりに取り組んでいます。環境と経済の両立を目指して2011年3月に「滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例」が制定されました。そのことに伴い、「事業者行動計画書制度」も定められています。このあたりのことは、私はあまりよくよかっていません。きちんと勉強しないといけないといけませんね。

■ところで、知り合いに老舗の鮒寿司屋さんの若主人がおられます。私がfacebookでこのNHKのニュースを取り上げたとろ、「自然相手のことだから…と言ってしまえば終わりですが、びわ湖の環境が死活問題の自分からすると不安で仕方ないです」とのコメントをいただきました。とても切実に感じておられます。