Gabriel’s Oboe

◾️1986年にイギリスで製作された映画『The Mission』の中で演奏された曲『Gabriel’s Oboe(ガブリエルのオーボエ)』です。いろいろ聞いてみましたが、この動画が一番気に入りました。映画はまだ観ていないけど、ストーリーを知って観たいと思いました(ストーリーは、こちらで知ることができます)。この『Gabriel’s Oboe』を作曲したのは、イタリアの作曲家エンニオ・モリコーネです。私が知る限り映画『Nuovo cinema Paradiso(ニュー・シネマ・パラダイス )』の「愛のテーマ」も有名なんですが、そのほかにも、ものすごくたくさんの映画音楽を作曲しているんですね。

◾️トップの動画以外にも、気になった演奏を貼り付けておきます。2番目の動画は、サキソフォンの四重奏。最後は、アン・アキコ・マイヤースの演奏です。心に染みいってきます。私は彼女の演奏が好きです。さて、この『Gabriel’s Oboe』、人によっては「こんなお涙頂戴の甘ったるい曲のどこがいいのか…」と思われるでしょうね。どうも、今はそういう曲を心が求めているようです。

映画『ちいさな独裁者』

◾️映画ブロガー・ライターの杉本穂高さんによる「軍服だけで権力を手にした男の驚くべき実話。映画『ちいさな独裁者』監督インタビュー」という記事を読みました。非常に興味深い内容でした。この「小さな独裁者」という映画、実話に基づいているそうです。「あらすじ」は、以下の通り。

舞台は第二次大戦末期。若い脱走兵ヴィリー・ヘロルトは道端に打ち捨てられた車の中からナチス大尉の軍服を発見する。暖を取ろうとそれを着た矢先、別の脱走兵から本物の大尉と間違われ、彼を部下とする。これに味をしめたヘロルトは、次々と脱走兵を束ねて自分だけの部隊「ヘロルト親衛隊」を結成する。やがて、ヘロルトの部隊は政治犯や脱走兵を収容した施設に到達する。そこでヘロルトは強大な権力を行使し、恐るべき命令をくだす。

◾️「ただの脱走兵でしかない男が、軍服を身にまとうだけで権力を手に入れ、恐るべき暴君に変貌」し、彼を本物の大尉と信じてしまった脱走兵を引き連れて虐殺を行ってしまう…。

権力という目に見えない幻想を人間はたやすく信じてしまう。しかし、そんな目に見えないものが存在するという前提で、人間の社会は営まれている。社会は確かにそうした幻想を必要としている。時に権力構造は秩序を作り出し、時には本作の物語のように混沌を生み出す。たったひとつの「服」を引き金にして。

◾️この映画の公式サイトには、関係者のコメントを読むことができます。この映画の監督は次のようにコメントしています。「彼らは私たちで、私たちは彼らだ。過去は現在なのだ」。フォトジャーナリストの安田菜津紀さんのコメントは次の通りです。「抑圧する者、される者、強者におもねり、なびく者。その境界線はあまりに脆く、曖昧だった。『私』の中にも宿る残虐な『彼ら』の存在を、この映画は鋭く突きつける。目を背ける『私たち』に、歴史は再び忍び寄る」。映画のあらすじを知り、こういうコメントを読むと、「権威主義」や有名なエーリヒ・フロムの「権威主義的パーソナリティ」という概念を連想します。この映画で大尉の軍服を、私たちはひとつの比喩として理解するべきでしょう。また、映画そのものもを恐ろしい現代的寓話として理解するべきなのでしょう。この映画が描く権威的なるものは軍隊だけではなく、私たちの身の回りにある様々な制度や組織の中にも、ごく当たり前のように存在しています。たとえば、政治家と国民の関係の中には、すでにそのような権威的なるものが存在しているのかもしれません。あるいは身近な組織の何らかの役職が、この映画の中の軍服の役割を果たしているのかもしれません。「彼らは私たちで、私たちは彼らだ。過去は現在なのだ」という監督のコメントは、そのような意味で理解する必要があるでしょう。

◾️映画「ちいさな独裁者」は、全国で上映されますが、私の場合だと、京都シネマでしょう。京都シネマでは2月9日から上映されます。

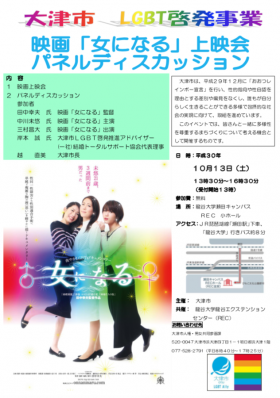

映画「女になる」上映会・パネルディスカッションの開催について

▪️私は残念ながら行けないのですが、明日、瀬田キャンパスで「映画「女になる」上映会・パネルディスカッションの開催について」が開催されます。詳細は以下の通りです。

滋賀県大津市では、平成29年12月に「おおつレインボー宣言」を行い、性的指向や性自認を理由とする差別や偏見をなくし、誰もが自分らしく生きることができる多様で包摂社会の実現を目指し、申請書の性別欄の廃止や職員研修等の取り組みが進められています。しかし、LGBTの方々を取り巻く現状は、理解不足や認識の不足から生じる様々な課題が存在しており、当事者の生きづらさにつながってます。

様々な課題を解消するためにも、当事者の声や意見を直接聞く機会を設け、理解を深めるきっかけとするため、大津市と龍谷大学が連携し、映画上映会と出演者を交えたパネルディスカッションを開催します。

日 時:2018年10月13日(土)13時30分~16時30分(受付開始13時00分)

参加費:無料

場 所:龍谷大学瀬田キャンパスREC小ホール

申 込:不要(当日直接会場までお越しください)主 催:大津市

共 催:龍谷大学龍谷エクステンションセンター(REC)

映画「太陽の塔」

◾️「太陽の塔」という映画が公開されます。知り合いも登場します。南方熊楠の思想を研究されている龍谷大学の世界仏教文化研究センターの博士研究員である唐澤太輔さんです。こんな映画です。非常に面白そうです。

80年代、「芸術は爆発だ!」という言葉で、一躍世間の注目を浴びた岡本太郎。「凡人の理解を超えた変わり者」というタレントのイメージもあるが、画家・写真家・彫刻家・建築家・思想家の顔を持ち、芸術家という言葉にはとうてい収まり切らないスケールの大きな人物だ。本作では岡本太郎に影響を受けた人々をはじめ、総勢29名へのインタビューを敢行。芸術論だけでなく、社会学・考古学・民俗学・哲学の結晶としての岡本太郎が語られ、「太陽の塔」に込められたメッセージを解き明かす。

◾️1970年に大阪の千里丘陵で開催された「日本万国博覧会」、愛称「万博(ばんぱく)」。私は、この万博が開催された時、小学校6年生、12歳でした。その当時世界は、アメリカ合衆国を中心とする自由主義陣営と、ソビエト社会主義連邦共和国を中心とする社会主義陣営との間に対立がありました。東西の陣営に分かれた冷戦が継続していたのです。支配と従属という南北の厳しい対立もありました。今から思うに、この時の万博のテーマ「人類の進歩と調和」は、そのような世界に存在していた様々な対立や矛盾を、あたかも存在しないかのように思わせる働きをしていたのかもしれません。もちろん、当時12歳の素朴な少年であった私には、何もわかっていません。人気のあったのはアメリカ館やソ連館等のパピリオンでした。数時間待ちの行列ができていました。特に、アメリカ館では「月の石」が展示してあったことから、その人気はものすごいものがありました。1969年には、アメリカはアポロ11号で人類初の月面着陸を成功させました。そして続くアポロ12号は、「月の石」を持ち帰ることに成功しました。科学技術の勝利とでも言えば良いのでしょうか。

◾️この「万博」の会場の入り口近くには、催し物会場が広がっていました。「お祭り広場」です。「万博」の開閉会式をはじめ各国のナショナルデー・スペシャルデー等が開催されました。私のイメージ中では、この「お祭り広場」に集う世界各国の人びとの交流風景と、元浪曲師で国民的歌手と後に呼ばれるようになる三波春夫さんの歌「世界の国からこんにちは」の艶やかな歌声が重なり合います。今から思うに少し不思議な光景です。そして、この「お祭り広場」の大屋根を突き破るように立っていたのが「太陽の塔」だったのです。「太陽の塔」は、「人類の進歩と調和」とは真逆のような、見方によれば不気味な雰囲気を全体から醸し出していました。そのような理解しがたい不気味さのようなものは、どこから生まれてきているのでしょうか。

◾️この塔を制作したのは、芸術家の岡本太郎です。映画「太陽の塔」の公式サイトを拝見すると、岡本太郎が「私は進歩に疑問をもっている」と述べていたことがわかります。万博のテーマを真正面から否定するかのようです。「進歩」というイデオロギーは、人類が歩んできた過去を、そして人類の根っこにある事柄(生命の進化)を隠そうとします。そのような過去や根っこは、「人類の進歩」とともに過ぎ去ってしまったのでも、切り捨てられてしまったのでも、否定され忘却されてしまったものでも、そのいずれでもなく、今も、実は社会や文化の深い深いところあって、言い換えれば社会・文化の深層意識のような存在として私たちに影響を与えているのです。今も私たちの生き方に対して、静かにしかし強く影響を与えているのにもかかわらず、そのことに気が付いていない…岡本太郎は、自分たちの過去や根っこを見つめようとしない、安直な「進歩イデオロギー」を批判しているかのようです。そのような批判の眼差しは、岡本太郎が関心を持ちづつけた沖縄やアイヌの文化に対する眼差し、そして縄文文化に注がれる眼差しと基本的には同じ基盤にあるように思います。そのように考えるのならば、太陽の塔は、「人類の進歩と調和」というテーマに酔いしれる「お祭り広場」にいる人びとを、祭りの喧騒のはるかに上から静かに見下ろす神の像のようでもあります。

◾️私の「妄想」はこの程度にしたいと思います。ぜひ、この映画を観てみたいものです。関西では、大阪「あべのアポロシネマ」、「シネ・リーブル梅田」、「109シネマズ大阪エキスポシティ」の3館で、そして神戸の「109シネマズHAT神戸」で9/29(土)から公開されるようです。

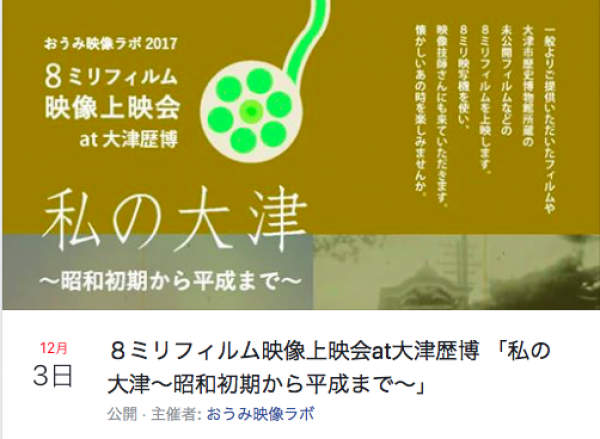

8ミリフィルム映像上映会at大津歴博 「私の大津~昭和初期から平成まで~」

■今は誰でも簡単にスマートフォンを使って動画を撮ることができます。また、その場でYouTubeやSNSにその動画をアップすることができます。学生の皆さんには当たり前のことでしょうが、私が子どもの頃はそうではありませんでした。動画はフィルムで撮影しなくてはいけませんでした。富士フィルムが、1965年に「フジカシングル-8」という、誰でも簡単に動画を撮影できる一般家庭向けの小型の撮影カメラを販売し始めました。私の家では、とてもそんなものを買う経済的余裕はありませんでしたが、爆発的な人気を博しました。フィルムの扱いも、フィルムがあらかじめセットされたマガジンと呼ばれる部品を、撮影機本体にポンと入れるだけでした。とても簡単でした。以下は、そのテレビCMです。この CMに登場されている女優さんは扇千景さんです。後には、国会議員にもなり、大臣や長官、最後は参議院議長になった方です。といてっも、若い学生のみなさんはわかりませんね。すみません。

■というわけで…というわけではありませんが、次の日曜日に、大津市歴史博物館で、以下のようなイベントが開催されます。大津市在住の個人の方が撮影された8ミリフィルムや16ミリフィルムなど、貴重なプライベート映像を大津市歴史博物館では貴重な歴史資料として保管されています。今回のイベントは、その歴史資料を鑑賞して、みんなで語り合おうという企画です。

おうみ映像ラボは、滋賀県内の伝統行事や生活記録が収められた「記録映像」を発掘・上映し、古来より引き継がれてきた滋賀の「くらし・わざ・ちえ」について考える場を創出する活動をぼちぼちしています。

「情報収集・情報発信」「見聞会」「遠足」「上映会」等活動の中で、地域の人・技・文化・景観をアーカイブ化して、滋賀の恵みを再認識し、次世代に繋いでいこうと考えています。

***

今年度は、大津市博物館様との共催で、博物館が保有される滋賀県内で撮影された昭和初期から平成までのフィルム映像を上映します。

8ミリフィルムが撮られた高度経済成長期の暮らしの変革期に滋賀の家族の暮らしはどのようなものだったでしょうか?

大津市在住の個人の方が撮影された8ミリフィルムや16ミリフィルムなど、貴重なプライベート映像を中心に、そのご家族・関係者をゲストに迎え、参加者のみなさまとワイワイ鑑賞したいと思っています。この日はなんと、5時間連続耐久上映です。

ぜひふらっとお越しください。2017年12月3日(日) 11:00~16:00

大津市歴史博物館 講座室

=参加無料・申込み不要・当日参加OK=【上映予定作品】

「大津まつり」

16 ミリフィルム 昭和7 年 16 分38 秒

撮影・編集:竹内鸚亮さん

戦前の大津祭の様子を記録したもの。曳山の巡

行や神事行列の往時の姿などとともに、祭礼で

賑わう町の様子や人々の服装など、当時の大津

町の有様も写されており、町の景観を知る上に

おいても貴重な映像。「増田家」

16 ミリフィルム 昭和初期 54 分

撮影・編集 増田さん

増田さんが撮られたプライベートフィルム

日々の旅行の様子を子どもの成長と共に撮影さ

れている。「懐かしの江若鉄道1969」

8 ミリフィルム 昭和44 年 22 分30 秒

廃線間際の江若鉄道の様子を撮影したもの。

運転台からの映像やお別れのセレモニーの様子

などが収録されている「大津まつり」

8 ミリフィルム 昭和50 年代か 33 分31 秒

撮影・編集:竹内鸚亮さん

山建てから本番までの一連の大津祭の様子が丁

寧に撮影されている。

撮影者本人の解説入り。大津市歴史博物館所蔵未公開フィルム など

☆ゲストトーク 13:30~15:00ころ

増田信明さん(フィルム提供関係者)

木津 勝さん(大津市歴史博物館学芸員)

谷本 研さん(成安造形大学助教)

柳 斎生さん(映像作家)主催:おうみ映像ラボ

共催:大津市歴史博物館

協力:株式会社 吉岡映像平成29年度 滋賀県 地域の元気創造・暮らしアート事業

平成29年度 文化庁 文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業

上記の補助を受けて実施しています。

The Trout, Music Film of 1969 with Du Pré, Perlman, Barenboim, Mehta & Zukerman

■facebookのタイムラインには、登録してある様々なジャンルの投稿が流れてきます。今日、みつけたのは、若い女性チェリストの動画でした。ジャクリーヌ・デュ・プレでした。彼女は、1973年に難病である多発性硬化症と診断され、天才チェリストと呼ばれた演奏家でしたが、その後は演奏をやめ1987年に42歳で亡くなりました。動画には、見たことがある人たちばかりが写っています。バイオリンはあのイツァーク・パールマン。ピアノはピアニストで指揮者のダニエル・バレンボイム。ビオラはピンカス・ズッカーマン。それからコントラバスが指揮者のズビン・メータ。みんな若いです。というのも、この動画は、1969年に撮影されたドキュメンタリー・フィルムの一部だからです。48年前のことになりますね。みなさん、非常にお若い。

■調べてみました。YouTubeに関連動画がありました。また、このドキュメンタリーを収めたDVDの解説を見つけました。以下がその解説です。

シューベルトに関する2つの興味深い映像です。『ます』は、1969年に撮影されたドキュメンタリー・フィルムで、バレンボイムが主宰したサウスバンク音楽祭における『ます』が演奏されるまでと、本番の風景です。当時、優れた指揮者として名声を高めていたズービン・メータが久しぶりにコントラバスを練習し、またズッカーマンはこの日のためにわざわざヴィオラを用意して、演奏に臨みます。そしてパールマン、デュ・プレ、バレンボイム・・・この5人が親密なリハーサルを経て、本番では燃える演奏を披露します。

もう1つの映像は、シューベルトへのオマージュともいえるもので、これは伝記ではなく、彼が師と仰いだベートーヴェンから影響を受けながらも、ベートーヴェンの死後、新たな音楽を作っていった様子が描かれています。感動的な物語です。

映画「ぼくと駄菓子のいえ」

■この映画、なんだかよそげな感じです。以下が、公式サイトです。

■以下は、この公式サイトからの引用です。困難を抱えた子どもたちの「居場所」の問題ですね。どうやって社会的に包摂し受容していくのか。「子どもの居場所」を意図していたわけではないけれど、結果として、そこにいる人たちの相互作用の中で、「こどもの居場所」が街の中に編み出されて行くことが私には興味深く感じられます。

「人間が生きている意味は人間関係の中にある」精神科医のハリー・スタック・サリヴァンはそう言いました。不登校、ひきこもり、イジメなど、昨今の子供たちを取り巻く環境は厳しさを増している。それらの問題の背景には地域社会、学校、そして家族の崩壊がある。そんな社会の歪みを一身に背負う子供達。そんな彼らと向き合うのは、親でも、先生でもない。駄菓子屋のおばちゃん。この映画は一種の駆け込み寺となった「風和里(ふわり)」で明美さんたちが通ってくる子供たちを、まるで自分の息子のように接し、懸命に向きあう姿と、決して順調とは言えなくても、必死に前を向いて歩もうと、もがく子供たちの姿があります。

今の社会は何か大事なものを捨て去ろうとしているのではないか?風和里での日常はやさしく観るものに問いかける。

大阪府富田林市。学校終わりの子供たちの元気な声が溢れる、小さな駄菓子屋「風和里(ふわり)」。そこは松本明美さんとその娘よしえさんが営んでいる。

そんな「風和里」に通う子供たちの中には親の離婚やネグレクトなどの家族の問題や学校でのイジメなどに悩み、居場所を求めてやってくる子供たちが少なくない。

そんな子供たちを時に厳しく叱り、また時にはまるでお母さんのように優しく接する明美さんとよしえさん。

そんな明美さんたちと子供たちとの涙あり、笑いありの交流と成長を描いたドキュメンタリー。

Satoyama Japan | The Secret Watergarden | Discovery English Subtitles

■BBCが製作した作品のようです。滋賀県高島市新旭町針江の水辺環境や、その水辺環境と一体化した針江の暮らしが取り上げられています。ステレオタイプというと言い過ぎかもしれませんが、ちょっとBGMが…、日本人の私にはちょっとだけですが違和感がありますが…。素敵な作品です。

映画「沈黙-サイレンス-」

■この映画「沈黙-サイレンス-」、何としても観たいのですが、さてどうなるでしょうかね〜。私が暮らしている大津では、浜大津にある「大津アレックスシネマ」と膳所にある「ユナイテッド・シネマ大津」で、今月の21日から上映が始まります。

■この映画「沈黙-サイレンス-」、何としても観たいのですが、さてどうなるでしょうかね〜。私が暮らしている大津では、浜大津にある「大津アレックスシネマ」と膳所にある「ユナイテッド・シネマ大津」で、今月の21日から上映が始まります。

■昨年末のことになりますが、文学部の真宗学科や大学院実践真宗学科の若手教員の皆さんと、懇談するチャンスがありました。その時も、この「沈黙」のことがすごく話題になりました。呑みながらのディスカッションだったので、なんだか記憶が曖昧になっていますが、「信仰する」とはどういうことなのか…そのような議論の文脈上でこの映画の話題も出てきたように思います。

■この映画の原作である遠藤周作の『沈黙』(1966年)を、私自身は、いつ読んだのかはっきり思い出せません。自宅の書架にきちんと配架してありますが、記憶が曖昧です。おそらくですが、予備校生から大学生のときに、自宅の書架にあったものを読んだのではないかと思います。本を購入したのは私ではありません。両親のどちらかが読んだものだと思います。だから読み方も、自宅の書架にある本を「なんとなく…」読んでいたのだと思います。あの頃の私で理解できたのか、甚だ怪しいところがあります。同じく遠藤周作の『イエスの生涯』(1973年)を読んだときはもう30歳を超えていました。こちらは、友人の勧めもあり「しっかり」読みました。ただし、こちらも自分で購入したわけではありません。大学時代のサークルの先輩からいただいたものでした。先輩が就職のため下宿から引越しをする際に、引越しの荷造りを手伝ったお礼にいただいたものです。今も手元にありますが、裏表紙には先輩の名前と買った日付と書店名(1977.1.22 梅田、旭屋)が書かれています。とても几帳面な字です。ああ、話しがずれてしまいました…。というわけで、「なんとなく…」読んだ『沈黙』の方を、58歳になった今、もう一度読んでみたいと思っています。もちろん、映画を観る前にです。

■小説の最後には、作者である遠藤周作の「あとがき」があります。そこには、この小説でキリスト教を棄教するカトリックの司祭ロドリゴに関して、次のように書いています。少し気になるところです。

ロドリゴの最後の信仰はプロテスタンティズムに近いと思われるが、しかしこれは私の今の立場である。それによって受ける神学的な批判ももちろん承知しているが、どうにも仕方がない。

■ロドリゴの最後の信仰とはどのようなものでしょうか。『沈黙』の中で、棄教したロドリゴに対して、奉行・筑後守は次のように言っています。

「かつて余はそこもとと同じ切支丹パードレに訊ねたことがある。仏の慈悲と切支丹デウスの慈悲とはいかに違うのかと。どうにもならぬ己の弱さに、衆生がすがる仏の慈悲、これを救いと日本では教えておる。だがそのパードレは、はっきりと申した。切支丹の申す救いとは、それは違うとな。切支丹の救いとはデウスにすがるだけのものではなく、信徒が力の限り守る心の強さがそれに伴わねばならぬと。してみるとそこもと、やはり切支丹の教えを、この日本と申す泥沼の中でいつしか曲げてしまったのであろう」

基督教とはあなたの言うようなものではない、と司祭は叫ぼうとした。

■「基督教とはあなたの言うようなものではない」。ここに遠藤周作自身のキリスト教に対する考えが示されているように思います。ということで、『沈黙』を再読し、映画を観たあとに、また昨年末のように仏教の研究をされている若手教員の皆さんと、この映画について語り合いたものです。人間の弱さと、信仰の問題について。

【追記1】■『沈黙』の登場人物である司祭ロドリゴには、実在のモデルがあります。ジョヴァンニ・バッティスタ・シドッチです。キリシタン禁制下にあった江戸中期(1708年)に潜入するもすぐに捕らえられ、長崎を経由して江戸に送られました。新井白石の『西洋記聞』は、このシドッチからの話しに基づいて書かれたものです。彼は、茗荷谷にある切支丹屋敷に軟禁されました。以下は、切支丹屋敷跡から、シドッチと見られるイタリア人男性の人骨が見つかったという記事です。

キリシタン屋敷跡から出土した人骨が語る、宣教師シドッチの信仰

【追記2】■『沈黙』に関する評論文を見つけました。文学を専門にしているわけではないので、この評論文をどう評価して良いのかはわかりませんが、参考になりました。 遠藤周作・「沈黙」について