第8回仰木大収穫祭

▪️昨日は、住まいのある新興住宅地に隣接する棚田の農村、仰木で、「第8回 大収穫祭」が開催されました。初めて参加しましたが、これほど大規模なものとは知りませんでした。もちろん、野菜をたくさん買わせていただきました。そして昼食を、会場内のお店でさせていただくことにしました。ただ、うどんや焼きそばといったこういったイベントによく売られているものは、糖質制限している身からするとほとんど食べられないものなんですよね。その中から、血糖値的にはまだマシだろうと思えた野菜のかき揚げ、おでん、餃子、鮎の塩焼き等をいただくことにしました。ただ、どうしても名物の納豆餅を食べたくて購入。餅は血糖値がぐんと上がると知っていましたが…。

▪️昨日は、住まいのある新興住宅地に隣接する棚田の農村、仰木で、「第8回 大収穫祭」が開催されました。初めて参加しましたが、これほど大規模なものとは知りませんでした。もちろん、野菜をたくさん買わせていただきました。そして昼食を、会場内のお店でさせていただくことにしました。ただ、うどんや焼きそばといったこういったイベントによく売られているものは、糖質制限している身からするとほとんど食べられないものなんですよね。その中から、血糖値的にはまだマシだろうと思えた野菜のかき揚げ、おでん、餃子、鮎の塩焼き等をいただくことにしました。ただ、どうしても名物の納豆餅を食べたくて購入。餅は血糖値がぐんと上がると知っていましたが…。

▪️昨日は様々な景品が用意されていて、3回の抽選会が行われました。私も2回目の抽選会に参加しました。収穫祭のお店で買い物をするとスタンプを押してくれるのですが、このスタンプが3つ揃うと抽選会に参加することができます。私も野菜と昼食にいただいたもので3つスタンプが揃いました。ということで参加しました。こういう福引の類はまず当たることがありません。たくさんの方達が集まっておられますし。ところが、です。なんと当たってしまいました。仰木の棚田で取れたお米3kgです。ただ、私は、糖質をかなり厳しく制限しています。血糖値がビューンと上がる白米を食べることができません。美味しいですよね、棚田米は。わかっているのですが、でも、自分の意思で食べる気持ちになれないのです。ということで、親戚にもらっていただくことにしました。商品には、焼酎やウイスキーもあったのですが、そちらだと蒸留酒で糖質がありませんし、酒飲みの私としては有り難かったのですが、仕方ありませね。

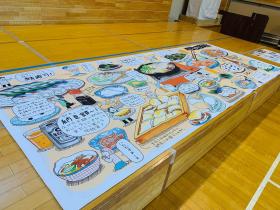

▪️会場内に隣接する施設(太鼓会館)では仰木に関するパネル展示も行われていました。とても魅力的なデザイン。プロのお仕事だと思います。

若者のどぶろくへの挑戦

▪️NHKの「いいいじゅー!!」という番組を毎回録画しています。録画したものを全てチェックできていないのですが、最近放送されたものは2月21日の再放送分でした。強く惹かれるものがありました。鳥取県西伯郡伯耆町福岡にあるどぶろく会社の新社長にUターンした若者が就任したというお話です。その社長さんである遠藤さとみさんが、Facebookで個人のアカウントをお持ちでそこでも情報発信されていることに気がつきました。ということで、このブログでもシェアさせていただきます。

▪️地域に生まれたまちおこし会社で製造したどぶろくは大変好評だったにもかかわらず、関係者が高齢化したことやコロナ禍で存続の危機に直面しました。そこに登場したのが高橋さとみさん。「地元のいいものがなくなるのは嫌だ」と、事業の継承を決意し、次期社長に名乗りを上げたのだそうです。杜氏は、知人の請川雄哉(うけがわ・ゆうや)さんが引き継ぐことになりました。請川さんは、四国の愛媛県の出身。ということは、Iターンというか、まさに移住です。

▪️番組を拝見していて、「どぶろく」の味や製造をきちんと受け継ぎながらも、同時に、若い世代の皆さんの感性で上手に情報発信されているなと思いました。かっこいいな〜、いきいきとされているな〜と思いました。コスパとかリスクとか、そういうのよりも、「ほってはおけない」と、まず気持ちが強く動いておられるところが素敵だと思いました。「どぶろく」、糖尿病でなければいただくんですけどね〜。どぶろくは糖質が高いので…。まあ、そのことは別にして、こういう元気の良い、気持ちの良い素敵な若者たちが地方で活躍していることって、拝見していてとても幸せな気持ちになります。

【関連情報】

地方が持つ可能性を伝えたい「どぶろく上代」社長に25歳女性が内定

どぶろく上代のインスタグラム

上代の公式サイト

高橋さとみさんのnote

仰木の野菜畑で農作業

▪️11月も中旬なのに暑すぎますね。庭にいると額を蚊に刺されたりまだするのです。それはともかく、今日は最高の天気の中で農作業に取り組みました。

▪️以前にも少し投稿しましたが、仰木(大津市)の集落の活性化に取り組んでおられる農家の方達と、NTT西日本滋賀支店、そして理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とで、新たな事業に取り組むことになっています。仰木の農家と隣接する新興住宅地の住民が、少しずつ耕作放棄地を回復させ農家の指導のもと有機農業に取り組んでいく事業です。この事業の基本的な考え方が、外から持ち込まれたのではなく、農家の皆さんの側から出てきたことが素晴らしいと思っています。

▪️現在、「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」を立ち上げ、補助金の獲得や組織づくりに向けて、着々と準備を進めておられます。「琵琶故知新」からは理事のお1人がこの準備に参加してくださっています。私は、理事長ではありますが、隣接する住宅地の住民の1人としてこの事業にとても期待しています。有機農産物(JAS有機)を生産されている農家の皆さんに指導を受けながら、野菜づくりと地域の課題解決に取り組んでいくわけですから。自分の研究関心とも関わる事業でもあります。張り切って取り組みたいと思っています。

▪️写真の圃場は、先月に除草作業を行った耕作放棄地です。今は、見事な野菜畑に復活しています。農家の方が、除草作業後、トラクターを入れて耕運して野菜を植える準備をしてくださいました。すでに種も植えてあります。ダイコン、聖護院カブラ、コカブ、ホウレンソウ、アカダイコン、ニンジンです。少しずつ発芽しています。私は、今日、タマネギの苗を植える作業に参加させていただきました。農家の指導を受けつつ、一緒に相当数の苗を植えました。黒いマルチシートを張ってあるところが、タマネギ畑になります。

▪️最初から穴が空いているマルチシートです。そこに、細い苗を植えていきます。「こんなに細い苗があのタマネギになるのか」と驚きました。また、ひとつひとつの穴に水やりをしてから、乾燥した籾殻をかけ穴の中に入れていきました。土の乾燥を防ぐための作業です。その入れ方についても、籾殻の握り方等も含めて「こうやってやるんやで」と丁寧に教えていただきました。

▪️タマネギも2種類あります。普通のタマネギと、サラダ用のタマネギです。どう違うのか、私にはよくわかりません。サラダ用の方が水分が多くて辛味が少ないのかもしれません。また、タマネギには雄と雌があることも知りました。雄は、タマネギの中に固い芯のようなものがあるのだそうです。そのようなタマネギはほとんど市場には出回りません。それはともかく、自分が植えた苗が大きくなって食卓に登ることを想像しながら、楽しく作業をすることができました。また、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、ここで栽培された有機大根を名物のおでんのネタで使ってくれたら嬉しいな…なんてことも思いました。

▪️今日は、家庭菜園よりも大掛かりではありますが、楽しみながら頑張れば家庭菜園の延長線上でもできるということを実感しました。来年は、隣接する住宅地から複数の参加者が「仲間」として登場されることを期待したいと思います。また、「仲間」を増やしていくための工夫もいろいろ考えていかねばなりません。その辺りも、楽しみながらやっていくつもりです。

▪️今日は午前中の2時間だけで作業が終わりました。心配は獣害です。畑には、シカの足跡がちらほら。種子から発芽したその芽を、シカが食べていったそうです。ということで、この畑の周りを電気柵で囲んで、これから成長していく野菜をシカから守っていくことになっています。そうそう、仰木では、17日の日曜日に収穫祭が開催されます。参加させていただこうと思っています。会場は、仰木の直売所「わさいな〜」です。一般社団法人仰木活性化委員会が運営されています。我が家は、毎週のようにこの「わさいな~」で野菜を購入しています。糖尿病の私には、たくさんの野菜が必要なのです。ベジファーストで、毎食、たくさんの野菜をいただきますから。そういう意味では、自分の手で有機野菜を栽培することは、自分の健康のためでもあるわけですね。

「農業体験プレイベント」

▪️今年の6月に、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんとが共催でイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」を開催しました。棚田でとても有名な農村・仰木に発生してきているたくさんの耕作放棄地を少しずつ復活させて、仰木の農家だけでなく、隣接する新興住宅地の住民の皆さんや、関心のある皆さんにも参加していただきながら、有機農業を実践していくことを呼びかけました。その時は、30名ほどのご参加がありました。

▪️今日は、休日ではなく平日なのですが、そのイベントの時にご参加いただいた皆さんにお声がけをして、「農業体験プレイベント」が開催されました。主催は、前回のイベントの時に組織された「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」です。この準備委員会の中にも、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の事務局長さんやNTT西日本滋賀支店の社員さんがスタッフとして参加されています。

▪️この「農業体験イベント」に、私は「琵琶故知新」の理事長ではなく、仰木に隣接する新興住宅地の住民として参加しました。平日ということもあり、私も含めて一般からの参加者は5名でしたが、その5名の皆さんと準備委員会のスタッフの皆さんと力を合わせて、これから有機農業を行うための耕作放棄地の整備を行いました。草ぼうぼうの農地を、再び耕作できるようにするために、徹底して草刈りを行いました。

▪️もちろん、人の手だけでは耕作放棄地を元の農地に戻すことはできません。エンジンのついた草刈機、そしてラジコンの戦車のように動く草刈機も使いました。まだ、ラジコンのように…の段階なのですが、将来的には、AIのついた草刈機が出てきて、最初に指示を出せば、いろいろ考えながら除草してくれるようなのが出てこないかなあと妄想しながら、私は手作業で頑張りました。

▪️この前の土日、「びわ100」に参加してまだ疲れが残っていましたが、農作業がリハビリのようにもなった気がします。ただ、ちょっと腰に農作業の疲れが残ってしまいました。とはいえ、参加者と準備委員会のスタッフの皆さんとで、きれいに刈り取ることができました。あとは、トラクターで農地を耕して、残った雑草も漉き込んでいくことになっています。そこは、スタッフの農家の皆さんにお任せということになります。なんとか農地を確保できそうです。

▪️この農地の所有者は、すでに離農されています。農地の世話もできなくなっているのです。その農地をお借りして有機農業を始めるのです。有機農業は簡単ではありません。しかし、この仰木ですでに有機農業を企業として実践されている方がリーダーとなり、ここで美味しい野菜を生産していく予定になっています。今年の6月のイベントの際は、ここで仰木の農家が有機農業を実践されていました。ところが、雑草が生えないようにと敷いていたマルチシートが強風で剥がれてしまい、いくつかのことが重なり、元の耕作放棄地に戻ってしまったとのことでした。雑草の力って、もの凄いですね。

▪️今日のミーティングでは、これから生産していく野菜として、いくつもの種類の冬野菜が候補に上がりました。たとえば、大根。筋のない、みずみずしい、本当に美味しい大根が生産できるとのことでした。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のおでんのネタに使っていただけるようなレベルの大根を生産することが、私の個人的な目標になります。退職後の人生も見据えて、頑張ってこの事業に取り組んでいこうと思っています。

▪️地域社会の中で生産者と消費者が協働して、自分たちの「食」をどのように確保していくのか、これは大変重要な問題です。市場に自分たちの「食」を全て委ねてしまうことは、食料安全保障と重ね合わせても、大変大きなリスクがあります。温暖化、気候変動等、大規模な戦争、パンデミック等により、食料の輸入が困難になることが起きるかもしれません。そのような問題意識も、このよう事業に取り組むことの背景に存在しています。

ミョウガを収穫しました。

▪️今年も、小さな我が家の庭でミョウガを収穫しました。「お初」です。今年は、花壇の半分と、プランターでミョウガを育てています。まだ、小さいですね。これからの季節、もう少し大きくなってくれるのかな。毎年、結構な量が取れるのでたすかっています。ミョウガ、スーパーで買うと高いですからね。うちのミョウガは、薬味だけでなく、知り合いの方に教えていただきちょっと勉強した中華風の炒め物とか、夏には大活躍してくれます。

▪️今年も、小さな我が家の庭でミョウガを収穫しました。「お初」です。今年は、花壇の半分と、プランターでミョウガを育てています。まだ、小さいですね。これからの季節、もう少し大きくなってくれるのかな。毎年、結構な量が取れるのでたすかっています。ミョウガ、スーパーで買うと高いですからね。うちのミョウガは、薬味だけでなく、知り合いの方に教えていただきちょっと勉強した中華風の炒め物とか、夏には大活躍してくれます。

▪️花壇の残り半分では、キュウリ、ミニトマト、シシトウを育てています。きちんとした知識がないので、来年はもう少し勉強して育てようと思います。ネットとか支柱とかきちんと使えるようになります。昨日は、キュウリを収穫しました。キュウリなんですが、「これは小さなウリやろ」という感じに育ってしまいました。4本収穫して、「きゅうりのQちゃん」風にしました。

▪️今は小さな家庭菜園ですが、そのうちに、理事長しているNPOの関係で、もっと広い農地で、農家の指導を受けながら野菜(JAS認定有機野菜)を作ることができるようになるかもしれません。まだ、わかりませんけど。退職後は、半農半(NPO+社会学)になったらいいな。美味しい大根とか育てられますかね。大津駅前の居酒屋「利やん」に買ってもらえるレベルになったらなあ…と、ミョウガを収穫して1人勝手に「妄想」しています。

イベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️今日はこのイベント「耕作放棄地で有機農業しませんか?」に参加しました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」とNTT西日本滋賀支店さんも共催のイベントです。30名募集でしたが、予測ではもっと少ないのではと心配していました。ところが、嬉しいことに40名を超える方達がご参加くださいました。

▪️で、どこの耕作放棄地なのかといえば、棚田で有名な大津市の農村・仰木なんです。ただ、私はNPOの理事長というよりも、仰木に隣接する住宅地の地域住民=消費者として参加しました。仰木の耕作放棄地を、農家=生産者の皆さんと私たち隣接地域の住民=消費者が協力して再び農地に復活させ、農家の皆さんからご指導を受けながら自分たちで有機野菜を作って食べてみたい…そういう素朴な気持ちからです。自分たちが食べる量以上に収穫できれば、販売することも可能かなと思っています。そして仲間を増やしていければ、さらにさらに良いなあと思っています。大学教員を退職した後は、自分にとって大切な活動になるかもしれません。

▪️今日のイベントの午前中は、成安造形大学の加藤賢治先生が「仰木の歴史文化と伝説」というタイトルで、仰木で有機農産物の生産を企業として行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が「なほど!ザ・有機農業~さまざまな視点から「有機農業」を紹介~」というタイトルでご講演くださいました。ありがとうございました。お二人のご講演から、いろんなことを勉強させていただきました。

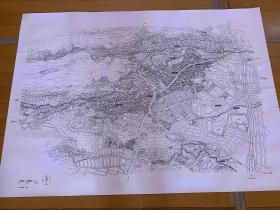

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️午前中の成安造形大学の加藤賢治先生の講演で、仰木には、念仏往生の思想とその実践方法をまとめた『往生要集』で知られる恵信僧都源信と親交のあった平安時代の武士源満仲の伝説があることを知りました。詳しくは、成安造形大学近江学研究所のサイトの中に詳しく説明されています。午後からは仰木のフィールドワークでしたが、加藤先生のご講演で説明された場所です。御所の山といいます。ここには源満仲公来仰1000年の際に建立された頌徳碑、2枚目の写真は、元禄年間に満仲公の遺徳が後世に留まるように建立された古碑があります。

▪️フィールドワークは、この源満仲の古碑や頌徳碑のある御所の山からスタートしました。仰木で有機農産物の生産を行なっておられる伊藤定紀さん(有機農業認証協会理事)が耕作放棄地の状況について説明してくださいました。そして、伊藤さんが経営されている企業で有機農産物を生産している圃場も見学しました。有機農産物の残渣を発酵させた有機肥料できちんと収穫できるようです。フィールドワークの後半は、加藤先生により、法華経を埋納したと伝えられている「経塚」、それから858年に惟喬親王の創祀したと伝えられている「小椋神社」を丁寧にガイドしていただきました。勉強になりました。

▪️最後は、仰木太鼓会館をお借りし、全員でアンケートを記入しました。今日のイベントは京都新聞に取り上げていただいたこともあり、30名で実施予定のところ、40名を超える方達が参加されました。多くの皆さんが強いご関心をお持ちであることがわかりました。これからの展開が楽しみです。今日の参加者の中でおそらく最高齢の方でしょうが、89歳という方がいらっしゃいました。いろんなことに関心をお持ちのようで、若い人たちと一緒に、午後からのフィールドワークも楽しまれていました。素晴らしいですね。

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「耕作放棄地で有機農業しませんか?」

「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が主催するイベントに、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、NTT西日本滋賀支店さんとともに、共催者として参加します。#大津市#仰木#有機農業#耕作放棄地 pic.twitter.com/vhpekLkGOx

— 脇田健一 (@wakkyken) May 16, 2024

▪️理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も共済という形で、このイベントに参加します。ご関心をお持ちいただいた皆様、ぜひご参加ください。

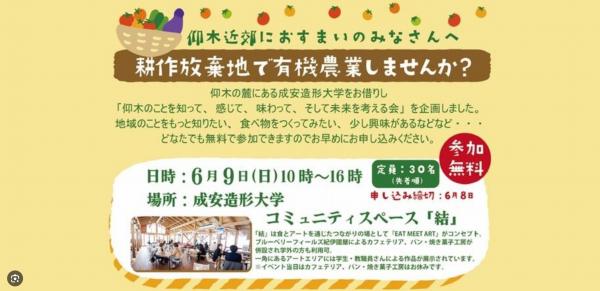

仰木の麓にある成安造形大学をお借りし「仰木のことを知って、感じて、味わって、そして未来を考える会」を企画しました。地域のことをっと知りたい、食べ物を作ってみたい、少し興味があるなどなど…どなたでも無料で参加できますのでお早めにお申し込みください。

イベント「仰木で有機農業業をしませんか」

▪️「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が主催するイベントに、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、NTT西日本滋賀支店さんとともに、共催者として参加します。仰木は、いつも我が家が野菜を購入している直売所のある地域です。

仰木近郊におすまいのみなさんへ

耕 作 放 棄 地 で 有 機 農 業 し ま せ ん か ?仰木の麓にある成安造形大学をお借りし「仰木のことを知って、感じて、味わって、そして未来を考える会」を企画しました。

地域のことをもっと知りたい、食べ物つくってみたい、少し興味があるなどなど・・・

どなたでも無料で参加できますのでお早めにお申し込みください。

仰木近郊にお住まいでなくても地域課題や農業に関心がある方の参加も歓迎します。日時:2024年6月9日(日)10時~16時

場所:成安造形大学 コミュニティスペース「結」

条件:どなたでも参加できます 先着30名、参加無料

▪️仰木は、大津市の西部、比叡山に連なる山々の麓にある棚田の農村です。仰木には3つの集落がありますが、そのうちの1つの集落、上仰木の棚田は、日本棚田百選にも選ばれています。写真家・今森光彦さんの写真集『里山物語』でもよく知られた地域です。1000年以上の歴史をもつ地域なんですが、全国の農村、特に中山間地域の農村と同じく、後継者不足、農家の高齢化に伴い、耕作をするのに手間のかかる農地から放棄されていきました。耕作放棄地と言います。しかし、この仰木に隣接する地域には、大規模な新興住宅地が広がっています。そのような住宅地には、自宅の家庭菜園に飽き足らず、安心安全の野菜づくりをもう少し広い農地でやってみたい、プロの農家の指導を受けながら野菜作りをしてみたい…という方達が、お住まいになっていると思われます。耕作放棄地が増えて困っている農家と、農業をやってみたいけれど農地もないし、農業のやり方もよくわからない住宅地の皆さん、この両者を繋いでいこうという企画です。しかも、両者は隣接して居住しているわけです。今回は、住宅地の中にある大学、成安造形大学の中に会場をお借りして、イベントを実施いたします。

▪️当日のイベントには、成安造形大学の副学長で附属近江学研究所副所長をされている加藤賢治先生に「仰木の歴史文化と伝説」のタイトルでご講演いただきます。また、オーガニック専門店等の植物発酵エキスや健康補助食品等をOEM(他社ブランドの製品を製造する企業)として製造・販売されている株式会社リスペクトを、仰木を拠点に展開されている伊藤定紀さんにも講師としてお越しいただき、「なるほど!ザ・有機農業~さまざまな視点から「有機農業」を紹介~」のタイトルでご講演をいただきます。そして、参加者で歩いて仰木の文化歴史に触れ、耕作放棄地の現状を見学する予定にしています。どうぞ、皆様、奮ってご参加ください。参加申し込みは、以下のからお願いいたします。Peatixという仕組みを利用しています。「チケット」を申し込む形式になりますが、無料です。

耕作放棄地で有機農業しませんか?

長浜市早崎の「魚のゆりかご水田」

▪️今日、長浜市早崎の農家、松井賢一さんが、ご自身で営農されている「魚のゆりかご水田」にコイとフナが遡上したと投稿されていました。春です。

ブロッコリー

▪️ブロッコリーをよく食べます。ブロッコリーは、食後の血糖値の上昇を抑制する効果があるそうです。また、ガンを抑制する効果もあるようですね。大切な野菜です。これは個人的にそう思うだけでなく、今年の1月には、農水省は「指定野菜」にもなりました。「指定野菜」について、農水省は以下のように説明しています。

▪️ブロッコリーをよく食べます。ブロッコリーは、食後の血糖値の上昇を抑制する効果があるそうです。また、ガンを抑制する効果もあるようですね。大切な野菜です。これは個人的にそう思うだけでなく、今年の1月には、農水省は「指定野菜」にもなりました。「指定野菜」について、農水省は以下のように説明しています。

消費量が多い野菜や多くなることが見込まれる野菜です。野菜の値段を安定させて、みんながいつでも野菜を食べられるように指定しています。

指定野菜は、

キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、にんじん、ねぎ、

はくさい、ピーマン、レタス、たまねぎ、ジャガイモ、ほうれんそうの14品目

▪️この「指定野菜」になったブロッコリーなんですが、最近は価格は高騰しています。困りました。暖冬で出荷が前倒しになり、今は品不足で価格が高騰してしまったようです。困りました。困っているのですが、写真のようなブロッコリーが手に入りました。これは、近くスーパーマーケットで買ったものではありません。スーパーではなく居住地に隣接する農村にある直売所で購入したものです。大きな3つのブロッコリーが入って、この1袋でなんと180円でした。ありがたいですね。直売所に出品されているご高齢の農家の皆さんは、市場価格を睨んで価格を上げたりせずに、いつものように価格をつけて出品されているのでしょうね。本当にありがたいです。

▪️このブロッコリーの茎、どうやって食べておられますか。私は、これまで包丁で硬い皮をカットして料理に使っていました。そうやってカットすると、食べられる中の芯の部分も皮と一緒に一部カットしてしまうのです。もったいないなあと思っていました。でも、この記事を読むと、電子レンジで簡単に、つまりツルッと皮を剥くことができるようです。次はやってみようと思います。

▪️それから、もうひとつ、今日知ったことを。ブロッコリーとケールをかけ合わせた野菜があります。アレッタというようです。これまでも、細長いバラ売りのブロッコリーと思っていたのですが、これはブロッコリーとは品種が違うのですね。知りませんでした。大学時代の先輩からfacebookを通して教えていただきました。ありがとうございました。ブロッコリーも美味しいですが、このアレったもとても美味しいのです。お勧めです。

【追記】▪️ 昼食にやってみました。ブロッコリーの芯って、こんなに美味しかったんだ…って思いました。みなさんも、ぜひお試しください。これまで何十年もブロッコリーを食べているのに、この芯に関しては損をしたような気持ちになっています。