ノースショアと移民

■なかなか更新できません。以下は、まずは写真だけアップしたもの。文章も、相当の時間差ですがアップしておくことにします。

■12月10日の前日の話しです。ホノルルマラソン本番を前に、ゆっくり身体を休めるべきだったかもしれませんが、ホノルルマラソンを走る息子も一緒に、家族でオアフ島の歴史を訪ねるツアーに参加することにしました。最初に訪れたのは、「ハワイアンタロ・ファーム」。ハワイアンの子どもたちが、自分たちの歴史を学ぶための場所でもあるそうです。

■ハワイの礼装の際に使うネックレスは、ククイの木の実でできています。ククイの木の実は、たくさんの油が含まれていることから、芯にその実を突き刺して火をつけてロウソクの代わりに使っていたそうです。この「ハワイアタロ・ファーム」はタロイモの農場です。地下水が吹き出しています。オアフ島の西側にあるワイアナエ山脈に降った雨水が地下に浸透し、ゆっくり時間をかけて麓の地域に吹き出してきているのです。この農場は、その湧き水を利用しているのです。農場からは、ワイアナエ山脈が見えました。独特の形をしています。ハワイの島々は火山島なのですが、それが風雨で削られて、独特の地形を形作っているのです。「ハワイアンタロ・ファーム」の後は、かつて砂糖工場の後に移動しました。

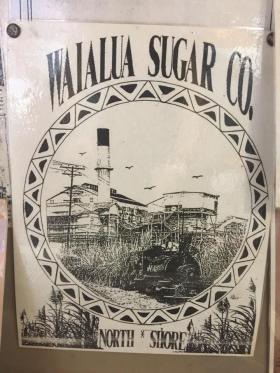

■ノースショアと呼ばれる地域は、かつて広大なサトウキビ畑が広がっていました。明治初期、日系人をはじめとするハワイに移民してきた人びとが、このサトウキビ畑の農業労働者として雇用されました。今回のツアーのガイドさんからは、非常に劣悪な条件だったとお聞きしました。そのサトウキビ畑で生産されたサトウキビから精製された砂糖は、アメリカ本土に送られていました。しかし、南米からもっと安い砂糖が輸入されるようになります。そして、ハワイの砂糖産業は没落していくことになりました。今日は、そのようなノースショアの歴史を知ることのできる本も入手できました。ちゃんと勉強をしてみようと思います

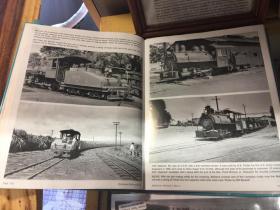

■ところで、今日、訪れたのは、そのような砂糖工場の跡を使った観光施設です。現在は、コーヒーの生産工場と、ハワイ風のトロピカルな石鹸の生産工場になっています。本当は、私たち観光客としてお金を落としていって欲しいのでしょうが、何も買わずに、工場内に展示されたこの工場の古写真を眺めていました。それらの写真からは、この地域の土地の履歴を窺い知ることができました。そして、建物の外に出て遠くのワイアナエ山脈を眺めました。移民労働者のいた頃のことに思いを馳せて、今日1日、この風景をずっと眺めていたい気持ちになりました。

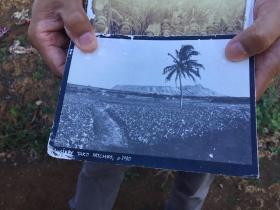

■ガイドさんからも、古い写真を見せていただきました。下から2段目の右側。ワイキキです。有名な観光地のワイキキの風景とは全く違います。これは1910年頃に撮った写真のようです。一面、農地です。向こうにダイヤモンドヘッドの山が見えます。ワイキキとは、「水が湧くところ」という意味なのだそうです。元々は、タロイモの栽培や養魚が行われていたと聞きました。しかし、20世紀に入ると白人が土地を私有するようになります(もともと、ハワイには私的所有権の発想がありませんでした)。そして、ワイキキは観光地として開発されていきます。ワイキキビーチは有名ですが、あの砂浜もよそから運んできたものなのだそうです。ハワイ・ワイキキのイメージは、20世紀以降の観光開発の中で作られてきたものなのですね。下から2段目右側の写真は、ハワイが世界中で常夏の楽園としてイメージされるようになる以前のものということになります。

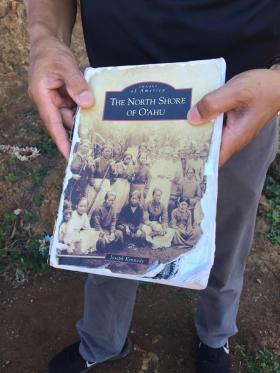

■最下段の右側。ガイドさんが勉強された本です。『IMAGES of America THE NORTH SHORE OF O’AHU』。ガイドさんにお聞きしたとろ、もう入手は難しいのではないかとのことでしたが、あるお土産物店で偶然に見つけてすぐに購入しました。帰国してAmazonで調べると、まだ購入できますね(な〜んだ…)。表紙の解説によると、サトウキビのプランテーションの労働者とのことですが、少なくともここには5つのエスニックグループが写っているようです。もちろん、日系移民も写っています。

李広志先生(寧波大学外語学院日本語学科)のブログ

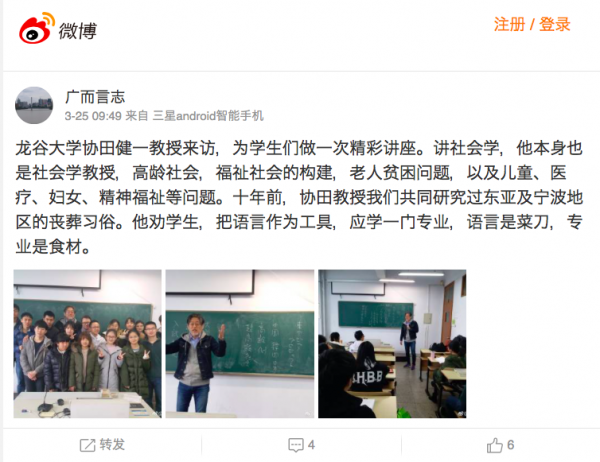

■先月、中国浙江省寧波市にある寧波大学外語学院日本語学科を訪問しました。その時のことは、「寧波大学外語学院(中国・浙江省・寧波市」(3月27日)として投稿しました。そのエントリーにも書きましたが、急遽、日本語学科の教員で友人でもある李広志先生の授業で講演をすることになりました。その時のことを、李先生ご自身も中国のミニブログに投稿されており、先日、メールでお知らせくださいました。李先生が使っておられるのは、中国最大のSNSであるWeibo(微博)です。

■私は中国語ができませんが、ネットの翻訳機能を使って理解すると、およそ次のような内容のようです。

龍谷大学の脇田健一教授が来訪されました。そして、学生達のために一回だけですが、すばらしい講義をしてくれました。彼自身は社会学の教授です。高齢社会、老人の貧困の問題、子供、医療、女性、精神の幸福などの問題を講座の中で取り上げました。10年前に、私たちは、脇田教授と力を合わせて東アジアと寧波地区の葬儀と埋葬の風習に関して研究したことがあります。彼は学生に対して、言語を一つの道具であり、その道具を活かして専門性を身につけてはどうかと勧めました。言い換えれば、言語は包丁であり、専門性は食材です。

■やはりネットの翻訳機能だとわかりにくいですね。最後のところですが、日本語を勉強している学生たちに、その語学力を活かして、日本に留学して語学とは別の専門性を身につけるようにしてはどうか…ということを勧めたのです。その際、語学=道具=包丁と、専門性=食材という比喩を使ったので、その時のことを説明されているのだと思います。よく切れる包丁を持つことを最終的な目標にするのではなくて、そのよく切れる包丁を使って食材を切ったり刻んだりする事ができるようになることが大切なのでは…ということでしょうか。

寧波大学外語学院(中国・浙江省・寧波市)

■3月21日(火)から23日(木)までは、中国の湖北省・武漢市にある華中師範大学を訪問しましたが、23日には浙江省・寧波市にある寧波大学外語学院に移動しました。寧波大学外語学院では、外語学院と本学の社会学研究科とが締結した入試協定に関して協議を行いましたが、加えて、友人でもある李広志先生の日本語の授業で、急遽、講演をすることになりました。講演の内容は、「龍谷大学大学院への留学の勧め」…のような感じです。みなさん、熱心に私の話しを聞いてくださいました。ありがとうございました。トップの写真は授業の最後に撮った記念写真です。

■寧波大学でも、宿泊は隣接する大学が経営するホテルでした。朝食はホテルでの中華風のバイキングになるのですが、どこの街のホテルに行っても似たような料理なってしまうので、大学に隣接する学生街の食堂に出掛けることにしました。ホテルから数分のところにある「上海特色生煎」というお店です。上海の名物である「生煎」を売っています。これは餃子のような包子の一種で、大きな鉄板で焼いて作ります。皮はもちろん小麦粉ですが、日本で食べる餃子よりも肉厚です。片側はしっかり焦げ目が付いています。まずは、焦げ目が付いていない、柔らかい方を少しかじって中身の肉汁を吸います。スープのような感じです。ちょっと、小龍包(ショウロンポウ)に似ています。そして、黒酢や唐辛子味噌をつけていただきます。このお店に来たのは、しばらくぶりでしたので食べ方を忘れていました。口の中ではなく、テーブルの上に肉汁を飛ばしてしまいました。4個で5元。日本円で80円ぐらいです。さすが学生街です。とても、安いですね。

■このお店のある学生街は、元々、(良い意味で)小汚い場所でした。個人的な感覚では、落ち着く場所でした。ところが、寧波大学の創立30周年事業のなかで整備され、すっかり小洒落た今風の場所に変わってしまいました。創立30周年ということから、寧波大学はまだ若い大学であることがわかります。鄧小平の指示でできた大学だからです。学生街の一角には、この学生街の整備過程についてのパネル展示がありました。最後の写真が、そのパネル展示の1枚です。昔の「上海特色生煎」の店の様子が写っています。私個人としては、街の景観の中にある「履歴」が一気に消えてしまったようで、ちょっと残念です。

■この写真はホテルの部屋から撮ったものです。この日は団体が宿泊しており、通常の部屋は満杯。結果として、2部屋あるスイートルームに宿泊することになりましたホテルの側の事情なので、宿泊代金は普通の部屋と同じです。ちょっと、ラッキーという感じですね。窓からは、立派な大学のグランドが見えます。そのグランドの向こうに見える高層マンションは、こちらの中産階級の方達が購入されるタイプのものです。日本円で3000万円ぐらいだそうです。100平米は確実にあると思います。その手前には、横長のものが見えますが、これは鉄道です。寧波大学は寧波市の郊外にありますが、市内を走る地下鉄が大学の少し手前から地上に出て、その後は高架を走ります。寧波大学に初めて来た10年前には、まだありませんでした。完成してから2年程ではないかと思います。経済力をつけた中国社会はどんどん変化しています。発展することは良いのですが、バブル経済っぽいところが気になります。また、中国のどの街の風景・景観も、みんな似たような感じになってしまっていることも気になります。そのことを問題視する方たちも、こちらにはいます。

■この写真はホテルの部屋から撮ったものです。この日は団体が宿泊しており、通常の部屋は満杯。結果として、2部屋あるスイートルームに宿泊することになりましたホテルの側の事情なので、宿泊代金は普通の部屋と同じです。ちょっと、ラッキーという感じですね。窓からは、立派な大学のグランドが見えます。そのグランドの向こうに見える高層マンションは、こちらの中産階級の方達が購入されるタイプのものです。日本円で3000万円ぐらいだそうです。100平米は確実にあると思います。その手前には、横長のものが見えますが、これは鉄道です。寧波大学は寧波市の郊外にありますが、市内を走る地下鉄が大学の少し手前から地上に出て、その後は高架を走ります。寧波大学に初めて来た10年前には、まだありませんでした。完成してから2年程ではないかと思います。経済力をつけた中国社会はどんどん変化しています。発展することは良いのですが、バブル経済っぽいところが気になります。また、中国のどの街の風景・景観も、みんな似たような感じになってしまっていることも気になります。そのことを問題視する方たちも、こちらにはいます。

華中師範大学外国語学院(中国・湖北省・武漢)

■先週の21日(火)から昨日の25日(土)まで、中国に出張してきました。今回も、大学院社会学研究科の「東アジアプロジェクト」に関連する出張です。ここで「東アジアプロジェクト」に関する説明はいたしませんが、ぜひ過去のエントリーをお読みいただければと思います。私は、「東アジアプロジェクト」で中国を担当しているのですが、2016年度末まで研究部長を務めているため、なかなか出張の時間が取れず、結局、年度末になってしまいました。今回の出張では、湖北省武漢市(長江中流域)にある華中師範大学外国語学院と浙江省寧波市にある寧波大学外語学院(沿岸域)を訪問しました。まずは、華中師範大学のことから報告したいと思います。

■21日は、始発の電車に乗り、滋賀県から関西国際空港に向かいました。関空から上海浦東空港へ。そのあとは上海から武漢空港へと飛びました。写真は、湖北省の武漢空港に着陸する前に撮ったものです。長江流域であることから、その周囲も「水っぽい」場所が広がっています。地図を広げて眺めていただければわかりますが、武漢の周囲には、長江が氾濫することで生み出された大小様々な湖があります。また、水路も発達しています。そのような環境ですから、元々、淡水魚を対象とした漁業が行われてきました。現在では淡水魚の養殖も盛んです。また、「水っぽい」環境であることから、蓮根も名物です。「南船北馬」という言葉は、このような環境から生まれたのでしょう。

■武漢空港に到着すると華中師範大学外国語学院日本語学科の学生、呉くんと王さんが迎えにきてくれました。呉くんは大学のある武漢の人です。つい最近まで、1年間、交換留学生として東京の武蔵野大学で勉強していました。王さんは東北地方の長春の出身。彼女は日本語弁論大会で2位になりました。今週末、中国の学生団の1人として来日する予定です。2人とも、とても優秀です。中国語のできない私は、とても助かりました。夕食は、こちらの先生も混じって、武漢料理を美味しくいただきました。名物の蓮根のスープがとても美味しかったです。こちらの蓮根は、熱を加えると芋のようにホクホクした食感になります。

■華中師範大学外国語学院では、学生対象の講演を行いました。講演会には1年生から大学院生まで参加してくれました。3年生以上は、私の日本語がわかります。すごいことですね! 短期で集中的に練習するので話せるようになるのです。さすがに、1年生はまだ無理、2年生も少し難しい…。ということで、私にアテンドしてくれた呉くんと王さんが通訳をしてくれました。講演のタイトルは「大学と地域社会の連携」。講演会は午後からでした。午前中は、私く院長になった先生にご挨拶をした後、呉くんと王さんに、この日の講演の内容をあらかじめレクチャーすることにしました。すごく反応が良いといいますか、飲み込みが早いので、助かりました。講演会ですが、お2人の通訳のおかげで楽しい講演会になりました。講演会の最後には質疑応答の時間がありました。講演会が終わった後にも、恥ずかしがり屋の学生2人が、そっと質問をしに、そして感想を伝えに来てくれました。まだ日本語がうまく話せないのですが、一生懸命私に自分の考えを伝えようとしてくれました。2年生でした。このような経験は、日本ではあまりないので、とても嬉しかったな〜。写真は、講演の最後に、「みんな、一緒に写真に写ってくれよ!」とお願いをして撮ったものです。

■華中師範大学外国語学院では、学生対象の講演を行いました。講演会には1年生から大学院生まで参加してくれました。3年生以上は、私の日本語がわかります。すごいことですね! 短期で集中的に練習するので話せるようになるのです。さすがに、1年生はまだ無理、2年生も少し難しい…。ということで、私にアテンドしてくれた呉くんと王さんが通訳をしてくれました。講演のタイトルは「大学と地域社会の連携」。講演会は午後からでした。午前中は、私く院長になった先生にご挨拶をした後、呉くんと王さんに、この日の講演の内容をあらかじめレクチャーすることにしました。すごく反応が良いといいますか、飲み込みが早いので、助かりました。講演会ですが、お2人の通訳のおかげで楽しい講演会になりました。講演会の最後には質疑応答の時間がありました。講演会が終わった後にも、恥ずかしがり屋の学生2人が、そっと質問をしに、そして感想を伝えに来てくれました。まだ日本語がうまく話せないのですが、一生懸命私に自分の考えを伝えようとしてくれました。2年生でした。このような経験は、日本ではあまりないので、とても嬉しかったな〜。写真は、講演の最後に、「みんな、一緒に写真に写ってくれよ!」とお願いをして撮ったものです。

東湖の風景

■今回宿泊した常宿であるホテル「桂苑」の部屋は12階にありました。北向きだったので、部屋の窓から東湖の一部が見えました。東湖は、中国の都市内にある湖としては最大のものだと聞いています。この東湖の風景を眺めながら、25年ほど前のことを思い出しました。

■今回宿泊した常宿であるホテル「桂苑」の部屋は12階にありました。北向きだったので、部屋の窓から東湖の一部が見えました。東湖は、中国の都市内にある湖としては最大のものだと聞いています。この東湖の風景を眺めながら、25年ほど前のことを思い出しました。

■30代前半の時代の話しです。当時、私は滋賀県教育委員会文化施設開設準備室に勤務していました。文化施設開設準備室とは、滋賀県立琵琶湖博物館(1996年開館)と滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール(1998年開館)の開設準備に取り組む部署でした。私自身は、1991年から博物館担当の学芸技師として働き始めていました。そして1992年に、当時、将来の博物館館長候補として勤務されていた、京都大学生態学研究センター名誉教授の三浦泰蔵先生と一緒に中国を訪問し、その際、東湖の畔りにある中国自然科学院水生生物研究所を訪問したのでした。現在、東湖に行くと立派な研究所の建物が見えますが、当時は古い小さな建物でした。しかしながら、この研究所は中華民国の時代に設立された歴史を持っており、研究所の収蔵庫には、たくさんのタイプ標本(新たに種の学名を付けるための記載論文中で使用され,学名の基準として指定された標本)をはじめとする多種多様な魚類標本が収蔵されいました。国際的な淡水生物の研究センターとしても有名でした。

■しかし、今一番思い出すのは、仕事の事よりも、併設された宿泊施設に泊まった時のことです。宿泊施設は、2階建てのテラスハウスのような建物で、食事は、賄いのおばあさんが作ってくださいました。食事時になると、1階から「めし、めし〜」と呼んでくれるのです。初めてコイ科魚類の一種である武昌魚(ダントウボウ)をいただいたのも、その賄いのおばあさんの料理ででした。毛沢東が好んだと言うこの武昌魚、とても美味しいのです。その時以来、武昌魚は私の大好物になりました。

■この宿泊施設の周りには、古ぼけた集合住宅が建っていました。窓の外には洗濯物が干してあり、生活感が溢れていました。現在は違いますが、当時は、「単位」という制度が生きていたと思います。「単位」とは、社会主義の中国における基礎となる組織のことです。都市部に暮らすすべての人びとは、職場を中心とした何らかの「単位」に所属しており、給料、住宅、退職金、そして年金など、人々の一生をこの「単位」が面倒を見ていました。研究所の敷地内の道では、研究者をリタイアした老人が孫の世話をされている風景なども、よく見かけました。まあそんなわけでして、「桂苑」の12階から見える東湖の風景を見ながら、四半世紀前のことを懐かしく思い出したのです。

■武漢市を省都とする湖北省は、省の名前からもわかるように「湖の北」にあります。湖とは、中国で2番目に大きい洞庭湖のことです(ちなみに洞庭湖の南側にあるのは湖南省です)。洞庭湖は、アジア最長の河川である長江の天然の遊水地の役目を果たしています。長江を流れる大量の水を受け止めています。しかし、長江流域の湖沼は洞庭湖だけではありません。上の地図をご覧ください。武漢の中心地域は、華中師範大学のある武昌と、長江の対岸にある漢口と漢陽の3地域から構成されていますが、郊外も含めた武漢市域全体では、こんなにたくさんの湖沼があります。そのようなこともあり、湖北省は「千湖之省」といわれています。淡水魚を使った料理が有名です。宴会のさいには、必ずといってよいほど淡水魚の料理が出てきます。淡水魚というと、日本人は泥臭い魚と思うかもしれませんが、上手に料理してあるのでとても美味しくいただくことができます。また、レンコンも有名です。いろんな料理にレンコンが使われます。レンコンは湿地帯で生産されますから、このような湖沼の多い地域は生産に適しているのでしょう。

■味付けですが、淡白なものから辛いものまで、様々な料理があります。中国の地図をご覧いただければわかりますが、湖北省や武漢市は、華中地域の中心都市です。しかも「九省通衢」=「9つの省へのつながっている」という表現からもわかるように、歴史的に人や物が行き交ってきた都市であるため、各地域からの様々な調理の仕方が入ってきているそうです。各地域の調理法と地元の食材を使って武漢の料理は出来上がっているのです。武漢に行くと、毎回、「千湖之省」に相応しい美味しい郷土料理をいただくことができます。日本では中華料理というと広東料理が中心になりますが、実際に中国に行ってみると、中華料理とは言ってもその内容は非常に多種多様であることがわかります。料理は、その地域の歴史、そして風土や環境を見事に表現しています。

フィリピン調査(2)

▪︎10月26日から30日まで5日間、総合地球環境学研究所のプロジエクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の一部のメンバーでフィリピン調査に行ってきました。ということで、この文章を書いているのは帰国後になります。

▪︎私たちのプロジェクトの調査対象地域は、フィリピンの首都マニラから40kmほど南にあります。具体的にいうと、ラグナ湖というフィリピンで一番大きな湖に流入するシラン・サンタローザ川流域が調査地域になります。ラグナ湖には24の流域がありますが、シラン・サンタローザ川流域、そのうちの1つの小さな流域になります。流域の広さは約120㎢程度ですが、ラグナ湖周辺の地域には人口が集中しています。流域内には、カビテ州のシラン町(マニシパル)、ラグナ州ビニャン市(シティ)、カブヤオ市、サンタローザ市が含まれています。そのうちのシラン町とサンタローザ市が私たちの調査地の中心になります。

▪︎2日目の午前中は、まずはシラン町の役場を表敬訪問することになりました。開発、健康、環境、農業といった部門の部長さんたちに、私たちの研究プロジェクトの紹介をしたあと、町長さんとも懇談をさせていただきました。今後、調査にあたっていろいろご協力とご支援をいただけることになりました。写真は、記念写真です。複数のカメラやスマホで一度に撮ったものですから、皆さんの視線はあちこちに向いています。後列、左から3人目の方が町長さんです。日本で町長というと年配の男性を連想しますが、シラン町長は若い女性です。フィリピン社会では、多くの女性が政治家や議員になるとともに、様々な組織の管理職等に女性が採用されていることで有名です。こちらのシラン町役場のばあいもそのようです。

▪︎午後は、シラン町にあるカルメンというバランガイ(日本でいうところの自治会)を訪問し、聞き取り調査をしました。ここで、カルメン村の話しを進める前に、少し、地理的なことについて説明しておこうと思います。(本文続きます)

▪︎午後は、シラン町にあるカルメンというバランガイ(日本でいうところの自治会)を訪問し、聞き取り調査をしました。ここで、カルメン村の話しを進める前に、少し、地理的なことについて説明しておこうと思います。(本文続きます)

フィリピン調査(1)

▪︎10月26日から30日まで5日間、総合地球環境学研究所のプロジエクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の一部のメンバーでフィリピン調査に行ってきました。ということで、この文章を書いているのは帰国後になります。

▪︎26日は、フィリピンのマニラ空港に到着したあと、高層道路でカランバという街に移動しました。この街にあるリゾートホテルに4泊して調査をすることになりました。調査にあたっては、フィリピン側のカウンターパートである「LLDA(Laguna Lake Development Authority)」のスタッフの皆さんの強力なサポートをいただいています。ホテルにチェックインしたあとは、街中のフィリピンレストランで夕食とミーティングということになりました。お店には、LLDAのAdelina SANTOS-BORJAさんが案内してくださいました(青い服の女性)。お店では、トップの写真の料理をいただきました。すごい迫力ですね。これは、ブラロというフィリピン料理です。牛の骨付きすね肉と野菜を一緒に煮込んだものです。こんな牛肉の塊をみたことがないので、驚きました。

▪︎食事のあとは、今回の調査に関するミーティングでした。今回の調査の目的は、昨年訪問したカルメンという集落(バランガイ)で聞き取り調査を行うと同時に、ラグナ湖に流入するサンタタローザ市とシラン町を流れる河川を視察することにありました。もう少し詳しいことについては、後に続くエントリーで説明したいと思います。このミーティングでは、LLDAから、事前に依頼してあった調査レポートを提出していただくことができました。フィリピンに、強力なカウンターパートとしてLLDAの皆さんがいてくださることで、私たちの研究プロジェクトの調査もスムースに進めることができます。

▪︎ところで、冒頭にリゾートホテルと書きましたが、誤解があるといけないので、少し説明をしておきます。リゾートホテルとは書きましたが、とっても庶民的なホテルです。ここは宿泊するよりも、日帰りで楽しむ人の方が圧倒的に多いように感じました。皆さん、食べ物と飲み物持参でお越しになります。そして、水着を着て、温水プールを楽しんでおられます。施設には、バーベキューができる場所もあります。薪や燃料を持参すれば、焼き鳥や焼肉ができます。イメージとしては、ピクニックのできる市民プール…といういった感じの施設なのです。温水プールと書きました。じつは、このあたりは温泉が湧くのです。温水プールは、その温泉を使っています。同様の施設は、このリゾートホテルのように大きなものから、家族や仲間で楽しむ小さなものまで様々な種類があるようです。道路沿いでは、「private」と書いた板を持った客引きの人たちが、たくさん立っていました。