1年次キャリアセミナー

■火曜日の2限は、「社会学入門演習」です。1回生対象の入門演習です。今日は、キャリアセンターから依頼のあった「1年次キャリアセミナー」の動画を観て、そのあと、manabaという教育支援システムを使ったワークに取り組みました。

■火曜日の2限は、「社会学入門演習」です。1回生対象の入門演習です。今日は、キャリアセンターから依頼のあった「1年次キャリアセミナー」の動画を観て、そのあと、manabaという教育支援システムを使ったワークに取り組みました。

■私が学部を卒業した頃は、日本の社会は安定成長期で、就職課があるだけでした。私が学んだ関西学院大学では、たしか置塩さんという方が有名職員さんとして勤務されていました。中央講堂で就職活動の心構えのような話をされていました。懐かしいです。で、龍谷大学、現在です。就職課はありません。キャリアセンターです。学生の人生設計を支援することに目的があります。大学での学びも、そのような自分自身の人生設計と関連づけていく必要があるということになるのですが…そのようなメッセージは、学生の皆さんにとってはどう感じられたでしょうね。

■私自身も、学生の皆さんに、時々、このような話をします。

単位を楽に取って楽に卒業する…そんなことばかり考えていると、カリキュラムという制度のなかで消費されてしまいますよ。講義とアルバイトと自宅の三角形、時々、「盛場で遊ぶ」も入れて四角形をぐるぐる回って4年間なんとなく過ごすことは勿体ないですよ。授業だけでなく、ボランティアや課外活動に取り組む中で、自分自身の学びをどう作り上げていくのかが大切ですよ。予測通りには行かないけれど、いろんな経験をすることが大切ですよ…

■まあ、こんな感じで話をしているのですが、全員に私の思いが伝わったかという、あまりそのような実感はありません。一つ前の投稿で引用した記事の中にある「コスパ」と「タイパ」、「保証」や「安心」が大切だと思うようなら、なおさらです。でも今日のキャリアセンターの動画は、「社会学入門演習」の中で言ってきたこととかなり重なるので、履修している学生の皆さんは、いろいろ考えてくれたんじゃないのかなと、勝手に思っていますが、どうでしょうね。

■この前は、この授業の現地実習を行いました。高島市マキノ町でエコツーリズムに取り組んでおられる谷口良一さんから学生の皆さんと一緒にお話を伺いました。そのお話の中で、若い頃からどのようにキャリアを築いてこられたのかということも伺うことができました。今日の動画、もし学外の方にも観ていただけるのならば、谷口さんにもご覧いただきたかったです。どう反応されたでしょうね。谷口さんからお聞きした話では、人事交流で国の役所に勤務されていたときに、地方自治体職員のキャリア形成の研修等も担当されたとお聞きしていますので、何かご意見をいただけたかもしれません。

■知り合いの大人の皆さんの職場では、やはりキャリア形成支援の研修等があるのでしょうか。もし、あれば社会人の場合はどうなのか知りたいものです。まあ、そんなわけでして、学生の皆さんには、今日、授業で観たキャリアセンターの動画、谷口さんのお話を関連づけながら理解を深めてほしいと思っています。

■続きです。こんな話も出てきました。今の学生の世代はZ世代(1996年〜2012年生まれ)、その上がY世代=ミレニアム世代(1980年〜1995年生まれ)、保護者の世代はX世代(1965年〜1979年生まれ)、それぞれの世代で社会状況は違いますという話です。「皆さんの両親が若者の時代に経験したことは、今では通用しないんですよ」というメタメッセージも感じました。実際、個人的にはそう思っています。自分の人生は、自分自身の責任で切り開いていかないと。また、「おっ!」とも思いました。もう1958年生まれ(私のことですが)は登場させてもらえないんだな〜。私たちは、団塊の世代とX世代の間で目立たない存在です。まあ、それでよかったんですけど。このまま消えていきます。

■この話には、さらに続きがあります。2030年、仕事を激変させる「7つのキーワード」です。パンデミック、DX、AI・ロボット、脱炭素、ジョブ型雇用、ギクワーク、遊び。このようなキーワードで社会が激変していくという説明の後に(このあたりはビジネスマン向けのネット記事にも登場しますが)、Before CoronaからWith Coronaへと社会がシフトしていくというのです。「産業の効率化や高付加価値化を目指す社会」から、「人の生命保護を前提にサイバー空間とリアル空間が完全に同期する社会へと向かう不可逆的な進化が新しい価値を創出する」ような社会へと。こうなると、おそらく1回生の多くの学生さんたちにはピンとこない話になりますが、「めっちゃ大変な時代を生きていかなあんねんな〜」ということは理解されているかもしれません。

■そして、その上で出てくるが、VUCA 時代という言葉です。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉です。成功したビジネスモデルが確立されたとしても、状況が変動するサイクルがとても早く、すぐに昔のものになってしまう。変化のある時代、正解が一瞬にして正解でなくなる。不安定になる。そういう時代ですよ…。そう言われると学生さんたちは、たぶん不安になります。大変です。気分的にしんどいです。

■まだ続きます。その次は、そのようなニューノーマルな社会で求められるのは、変化への対応、課題設定・解決、そして創造という力であると。この後は、全員が受講するテスト(GPSアカデミックテスト)の結果をもとに、社会学部生の強みと弱みについての説明、社会学部のカリキュラムの特徴と続きます。当然ですが、自分達がやっている授業のカリキュラムをもとにして説明されているのですが、社会学部は京都の深草キャンパスに移転することもあり、もっと変えていかないと…とカリキュラムの再検討が進んでいるので、ちょっと違和感があったりもしました。本当に、現在のカリキュラムは、変化への対応、課題設定・解決、そして創造といった力をつけることを支援するものになっているのかなと思いました。こんなことを書くと、キャリアセンターの方に叱られますけど。すみません。先に謝っておきます。個人的には、個人がどう生き残るのかという力に加えて、異なる立場や価値観の人と粘り強く協働することで集団、地域として生き残るための力についても強調していただければよかったかなと思います。そういう経験をすることも大切なんですよ。自分のことは横に置いておいて言っているという自覚はありますけどね。許してください。

■ぼろが出てきたので、もう、このへんで終わりにしておきます。動画を観て、上手に作ってあるなあと思うと同時に、聞く側はプレッシャーだな〜、大変だな〜という気持ちにもなりました。社会学者だと、その辺りを批判的に指摘する人もたくさんいると思います。無責任な言い方に聞こえるかもしれませんが、若い大学教員の皆さんには、これから「変化しなければ」と「煽る時代」で教育をしなければならないので、大変だなあと思います。逆に、そういう「煽り」を「鎮める」教育も必要かもしれません。この「煽り」と「鎮め」、亡くなった社会学者の大村英昭先生が言っておられたことです。

■ということで、朝から「煽りの社会」の別件に対応してバタバタしていた時に、このキャリアセンターの動画を拝見しました。ちょっと疲れたかな。X世代の前の名前さえない世代で良かったのかもしれません。コロナ前に退職された先生方は、もっとそのことを実感されているでしょうね。でも、社会学部の職員の方には「この動画良かったですよ、よくできていますよ」と勧めておきましたからね。基本は、よくできているな〜と思っているのです。準備、とても大変だったと思います。各学部の各学科の学生さんたちに理解してもらうためには、学科ごとに内容を替える必要があるからです。キャリアセンターの皆さんに、感謝いたします。

2022年度「社会学入門演習」の現地実習

■19日(日)は学生を引率して、高島市マキノ町に現地実習。マキノ町でエコツーリズムに取り組まれている谷口良一さんに講義をしていただきました。学生の皆さんとは、あらかじめ谷口さんから講義で使用されるパワーポイントのPDFファイルを頂戴して、事前学習を行なっていました。また、グループワークで、谷口さんへの質問についても用意していました。そのようなこともあり、谷口さんからは、帰宅後「講義では皆さんたくさん質問をしていただき、エコツーリズムを通じた地域振興について色々考えてくれてくれていることをとても嬉しく思いました」とのメッセージをSNSを通していただきました。

■19日(日)は学生を引率して、高島市マキノ町に現地実習。マキノ町でエコツーリズムに取り組まれている谷口良一さんに講義をしていただきました。学生の皆さんとは、あらかじめ谷口さんから講義で使用されるパワーポイントのPDFファイルを頂戴して、事前学習を行なっていました。また、グループワークで、谷口さんへの質問についても用意していました。そのようなこともあり、谷口さんからは、帰宅後「講義では皆さんたくさん質問をしていただき、エコツーリズムを通じた地域振興について色々考えてくれてくれていることをとても嬉しく思いました」とのメッセージをSNSを通していただきました。

■講義の後は森林セラピーを体験しました。メタセコイアの北端の辺りにある民宿からマキノ高原やキャンプ場を抜けて山道に入っていくと、「しんどい、早く帰りたい」という女子学生の小さなな呟きが聞こえてきたけれど、なんとかゴールの調子ケ滝に到着できました。滝に近づく際に水に足を突っ込んでしまった学生が何人かいましたが、最後まで頑張ることができました。谷口さんには、とてもお世話になりました。

■道中では、道端に生えている草花のことを学生たちは色々教えてもらいました。高級和菓子の爪楊枝のような香り…とか、醤油のような香り…とか、教えてくださいました。おじいさんの先生(私)は、その和名をもう忘れています。面白かったのは、谷口さんが「これ、醤油の香りがするでしょう」と学生に手渡すと、「ああ、これ黄金糖の匂いや」と興奮したことです。黄金糖というキャンディを今の学生も食べるんだ(私は未経験ですが)。なんでも、おばあちゃんにもらうんだそうです。また、キイチゴを「これ食べられるんだよ、美味しいよ」と教えてもらっても疑っていた?学生が、勇気を持って食べてみると「美味しい!!」と喜んだことも面白かったなあ。

■この日は、マキノ駅からマイクロバスでマキノ町の風景を眺めながら、そして麓から調子ヶ滝まで登って、谷口さんがガイドをされているエコツーリズムの「雰囲気」だけは体感してもらえたのではないかと思います。コロナ禍で日帰りしかできなかったけれど、本当は宿泊もして、エコツーリズムの本格的な経験ができたらよかったんですけどね。これも谷口さんから頂いたメッセージですが、「今回は叶いませんでしたが、カヤックや投網、ホタルの観察なども体験していただけるとありがたいです。また、私の体験民宿四季の森もご覧いただきたいです」とのことでした。秋には「キノコ刈り」ができるそうです。谷口さんは、どのキノコが食べられるのかキノコの同定もされるので、有志の学生や仲間と一緒に伺い、秋の森を散策しながらキノコ汁を楽しめたらいいなあと思っています。

体験民宿「四季の森」

■私もいろいろ勉強になりました。たとえば、…。マキノ高原は、以前はスキー場だったけど、さらに歴史を遡れば、地元の集落が肥料(緑肥)にするための草を刈る採草地でした。樹木を切り倒して、そういう場所を確保していたのです。昔は化学肥料がありませんからね。その場所が昭和の初期にスキー場になりました。なだらかな傾斜がちょうどスキー場にあっていたのです。開発したのは京阪。京阪電車とスキー船とバス、あるいは京阪電車と江若鉄道とバスを使って、大阪や京都からたくさんの若者がこのスキー場までやってきました。そのような歴史もあるからでしょう、マキノ町は、同じ高島市内の他の地域と比較して観光に対する姿勢がかなり前向きなようです。

■もうひとつ。マキノ町は、ものすごくたくさんの古墳があります。しかも、製鉄が盛んに行われていたらしく、製鉄から生まれるスラグ(金屎:かなくそ)がたくさん捨てられている場所があり、製鉄に必要な炭焼窯の後も訪ねました。驚くことに、私たちが知っている炭焼窯ではなく、岩をくり抜いて作った窯です。高さが1m、奥行きが9mの大きな窯です。先進的な技術を持っていた渡来人の皆さんが、この地域で製鉄を行ったのでしょうね。谷口さんに、駐車場のようなところに埋まっている石について、「昔はここに古墳があって、この石は石室の後です」と説明いただきました。調子ケ谷に向かいながら、古墳時代の歴史についても学ぶことになりました。エコツーリズムは、自然や風景だけでなく、地域の歴史・文化もその対象になります。さらには、農林水産業や生産物、さらには地域のことを語ることのできる人に至るまで。

農学部・古本強先生の養蜂を見学。

■火曜日の2限は、「社会学入門演習」です。昨日は、農学部の古本 強先生に、瀬田キャンパスに隣接する田上の堂という集落まで連れて行っていただきました。古本先生は、堂で、大学院生と養蜂に取り組んでおられます。その様子を拝見しにいきました。

■たいした距離ではないのですが、オンライン授業のためにパソコンをリュックに入れて担いでいる人もいて、ちょっと大変だったかな。あと、自然がいっぱいが得意でない…せいなのか、ミツバチの巣箱に近づけない人も多数。そのような中、3人の女子学生が刺されないように帽子を被せてもらって、巣箱に近付いてじっくり観察してくれました。

■さて、6月9日に、この堂の養蜂で採取したハチミツのイベントが開催されます。蜂蜜の販売会です。農学部が主催ですが、指導している「社会学入門演習」の有志の学生の皆さんと私も、販売会のお手伝いする予定です。また、ハチミツや身の回りで採れる食べられる植物(たとえばヤマモモやノイチゴとか、庭でも収穫できるジューンベリーとか)を使ったイベントを、古本先生にもご指導いただきながら、秋に開催しようと思っています。いずれのイベントも、瀬田キャンパスにあるSTEAMコモンズ「Global Lounge & Kitchen」で開催することになります。「社会学入門演習」では、秋に開催するイベントの企画をグループに別れて考えてもらおうと思います。

母校訪問

■私のゼミの出身で、滋賀県庁に就職したKさんが訪ねてきてくれました。彼女は社会学部の地域連携型教育プログラム「社会共生実習」の「地域エンパワねっと」も履修していました。2020年の3月に卒業されたので、社会人になって3年目ですかね。滋賀県庁では、若手職員をリクルーターとしてそれぞれの母校に派遣させておられるようで、今日は就活を支援するキャリアセンター へ打ち合わせに行く前に、私のところに少し立ち寄ってくれたのです。短時間ですが、お話を聞かせてもらいました。楽しく仕事をされているようです、安心しました。

Kさんとは関係ない話ですが、Tシャツを着る季節になって、緩んだ締まりのない体形がシャツの裏側から浮かび上がっていて、がっかり。対策を考えないとなあ〜。

■Kさんの勤務している県庁の出先機関が入った合同庁舎の建物のなかで、Kさんの1つ下の学年で、やはり私ゼミの出身のTくんが、滋賀県庁の職員として勤務しているという話を聞きました。でも、2人は、そういう話を聞いているだけで、まだ話をしたことがないのだそうです。私だったら、自分の方から訪ねていって仲良くなるんですけどね。で、同窓会支部を作ります(^^;;。滋賀県庁の中に、龍谷大学の同窓会組織を作ってくださ〜い。すでに、あるのかな??

図書館の利用方法を学ぶ。

■今日の2限は「社会学入門演習」。1回生の演習です。今日はいつもと違う情報処理実習の部屋に教室変更。図書館の職員さんが講師になり、図書館の利用方法について教えてくださっています。今日の教室からは、樹心館と新緑のキャンパスがよく見えます。

■今日の2限は「社会学入門演習」。1回生の演習です。今日はいつもと違う情報処理実習の部屋に教室変更。図書館の職員さんが講師になり、図書館の利用方法について教えてくださっています。今日の教室からは、樹心館と新緑のキャンパスがよく見えます。

■授業中は、図書館の文献の検索やデータベースの使い方についてでした。なんというか、図書館の「取扱説明書」のような感じですかね。丁寧に説明されていると思います。ただ、学生さんたちの側は、高校までの授業のように受動的な姿勢から抜けきれていないので、いまいち、図書館を利用する動機付けが不十分かも知れまん。職員さんの言われるままにマウスを使って検索しているだけで、どこまで理解できたかな。

■ちょっとハードルの高いレポート(感想文ではなく)や、自分自身の研究に取り組むようになれば、図書館を「使い倒す」ことができるようになるのかもしれませんね。大学の施設は、学生の皆さんが納付された授業料で運営されているのですから、図書館を使い倒さない手はないと思います

「社会学入門演習」で農学部を訪問。

■写真の学生たちは、私が担当している1回生の「社会学入門演習」の皆さんです。そして、緑のカゴを持って指導されているのは、農学部の古本強先生です。で、写真を撮っているのが私です。古本先生とは、龍谷大学が農学部を設置する準備の段階で一緒に仕事をしていました。出身地も同じ神戸。今住んでいるのは同じ大津市。というわけで、龍谷大学の教職員の親睦団体である「兵庫県人会」や「滋賀県人会」の会員でもあります。他学部の先生ですが、仲良しなんです。

■写真の学生たちは、私が担当している1回生の「社会学入門演習」の皆さんです。そして、緑のカゴを持って指導されているのは、農学部の古本強先生です。で、写真を撮っているのが私です。古本先生とは、龍谷大学が農学部を設置する準備の段階で一緒に仕事をしていました。出身地も同じ神戸。今住んでいるのは同じ大津市。というわけで、龍谷大学の教職員の親睦団体である「兵庫県人会」や「滋賀県人会」の会員でもあります。他学部の先生ですが、仲良しなんです。

■その古本先生に、キャンパスの植栽のことでお尋ねしたことがあります。瀬田キャンパスにはヤマモモが植えてあるのですが、古本先生は、そのヤマモモの実で学生と一緒にジャムを作っておられました。そのことを思い出して、少し詳しいことをお尋ねしたのです。そこからスタートして、ジャムに加えて古本先生が養蜂をされていることから蜂蜜の話にも広がっていきました。古本先生のご専門は、トウモロコシのゲノム解析なのですが、そのような研究上の仕事以外に、学生とジャムを作ったり、蜂蜜を採取したりと、地域社会で興味深い活動をされているのです。

■というわけで、「農学部と社会学部の教員と学生で、ジャムと蜂蜜を使って、何か素敵なことができたらいいね〜」、「今年の春から使えるようになった『STEAMコモンズ』はキッチンもついているし、あそこでオープンなイベントができたらいいね」という話しになっていきました。そんなわけで、まずは古本先生と学生の皆さんに出会ってもらうために、今日の見学会を開催しました。どんな展開になるのか、まだはっきりしていませんが、この「社会学入門演習」の学生のうちで関心を持った人たちは、イベントの企画の内容を一緒に考えてくれるのではないかと思っています。

■今日は、古本先生が採取された蜂蜜の試食させていただきました。桜の花の蜂蜜と、いろんな花が集まった蜂蜜の2種類です。古本先生には、フランスパンまで用意していただきました。桜の蜂蜜ですが、喉の奥を甘みが通過するときに、独特の香りが花に抜けていきます。美味しい。

■社会学部の学生は、おそらく自分の学部に関係のある校舎にしか行かないと思います。今日は、「自分達のキャンパスのことをもっとよく知ろう」ということで、農学部の入っている9号館を古本先生に案内していただきました。私は、1回生の入門演習の担任ですのでこれは仕事なんですが、古本先生の場合は完全にボランティアです。今回の農学部見学会なんですが、古本先生とのfacebookでのやり取りから始まりました。先生、ありがとうございました。

2022年度の「社会学入門演習」

脇田ゼミ2期生の松葉くんのこと

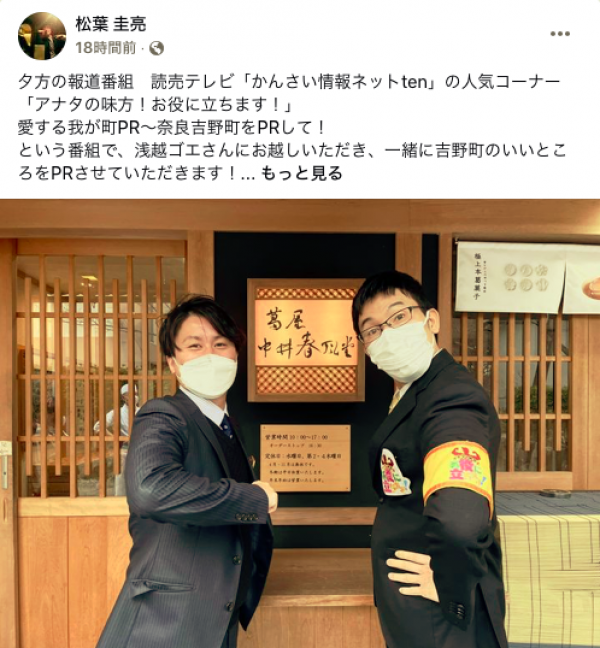

■脇田ゼミ2期生(2007年春卒業)の松葉くんのfacebookの投稿です。松葉くんは、現在、奈良県の吉野町役場の職員として頑張っておられます。たしか民間企業から地方公務員に転職されたように記憶しています。この学年は、教員も含めて公務員になる人が多くい学年でした。確か、19人いたゼミ生のうちの中7人が公務員でした。1人は国税庁、1人は小学校教員、残りの5人が地方公務員でした。みんな、今年で38歳になるのかな。もうじき皆さんは40歳になるのですね。それぞれの職場で、中堅として頑張っておられるのでしょう。松葉くんの場合は吉野町役場で町の活性化に取り組んでいます。ご自身の仕事に、とってもやりがいを感じているようです。

■さて、松葉くんの投稿ですが、3月10日の夕方、読売テレビの「かんさい情報ネットten」の人気コーナー「アナタの味方!お役に立ちます!」に登場され、お笑いタレントの浅越ゴエさんと一緒に、吉野町の素敵なところをPRされるするようです。皆さん、ぜひ視てあげてください。「アナタの味方!お役に立ちます!」は、臨時ニュースがない限り、18時20分頃からの予定だそうです。

「社会学入門演習」に関連して

■2021年度、「社会学入門演習」を担当しました。この演習の目的として、シラバスには次のようなことが書かれています。高校までの「勉強」と大学における「学修」の違いです。高校までは与えられた問題に「正しく」答えることが大切になりますが、大学の「学修」はそうではありません。大学では、自ら「問い」を立て、さまざまな資料やデータを基に緻密な分析と深い考察を行うことから、その問いに答えうる論理的・結論を導き出すことが必要になります。また、社会学部の場合、人と人、人と社会との関係において生じる、必ずしも明示的でない問題や課題に気づくことも大切になります。詳しくは、シラバスをもう一度読んでみて欲しいと思います。

■私もシラバスに書かれていることは、その通りだとは思うのですが、学生の皆さんからすればそれほど簡単なことではないでしょう。特に、自ら「問い」を立てるということについては、困惑されるのではないでしょうか。3年次から始まる「社会学演習」では、自らの研究を進めていくために、いずれかのゼミに所属することになります。私の指導経験では、この段階で自分は「○○について、しっかり研究したい」という目標を明確に持っている人は、非常に少ないように思います。漠然と、あるいはなんとく、「こんなテーマで研究したい」といったようなことは言えるかもしれませんが、そこには具体性が伴っていません。

■それは単位やカリキュラムからなる仕組みの中で「流される」ように学んできたからです。自分自身の学びを築くことを試みてこなかったからです。もっとも、このようなことは、学生の皆さん自身の怠慢ばかりではありません。個人な意見だとあらかじめ断っておきますが、私自身は、カリキュラムの中で、自らの「問い」を立てるための指導が十分にできていないからだと思っています。今のところ、学修者本位のカリキュラムには至っていないように思っています。大学も教員も、いろいろ検討し、カリキュラム改革などに取り組んではきましたが、いまだ不十分だと思うのです。そこで、今年度の「社会学入門演習」では、自らの「問い」を立てるための準備運動のようなことをグループワークで行うことにしました。

■「社会学入門演習」の最初の方では、龍谷大学宗教部のTwitterのツイートを教材に使用しました。宗教部の皆さんは、吉本新喜劇の俳優であったチャーリー浜さんのギャグ「君たちがいて僕がいる」を、仏教の思想である縁起との関連において捉えておられます。しかし、「誰もが関わり合いながら存在しています。独立して存在するものはありません」という縁起の考え方は、社会学の中にある社会構成主義の発想とも通じ合っているように思います。自己と他者が関係から始まるという発想は、自己を絶対視しがちな現代社会が孕む傾向を相対化してくれます。このチャーリー浜さんのギャグを出発点にして、前期の「社会学入門演習」は始まりました。

■「社会学入門演習」では、学生の皆さんが、お互いのことをよく理解し合えるように、グループワークをたくさん行いました。たとえば、「マンダラチャート」という発想法も利用してみました。仏教の曼陀羅(マンダラ)のようなパターンを利用して自分が目標を具体化していくための方法です。昨年は、アメリカ大リーグのエンジェルスで投手と打者の両刀で活躍した大谷翔平さんのことが大きな話題になりました。大谷さんも、花巻東高等学校の野球部員だったときに、プロ野球からドラフトで指名を受けるだけの力をつけるため、このマンダラチャートを使用して練習に取り組まれました。大変有名な話です。そこで学生の皆さんには、「30歳になったときに、自分が思う素敵な大人になるためには、日々、どのようなことに取り組めば良いのだろう」という課題を出して、このマンダラチャートを埋めてもらいました。少々、無理な課題だったかもしれません。とはいえ、大学に入学したてではありますが、将来の「素敵な大人」に向かって大学4年間で自分は何をしていけば良いのかを考えてもらうことにしたのです。そして、グループワークで自分のマンダラチャートをひとりづつ説明しながら、ディスカッションをしてもらいました。もちろん、まだ自分自身が描く「素敵な大人」(将来の自分自身)は不明確なことから、これからも、マンダラシートを何度も書き直していくことになるのかもしれませんが、それでも良いと思っています。

■自らの「問い」を立てるためには、読書が不可欠です。ところが、残念なことに、多くの学生の皆さんには読書を楽しむ習慣がありません。そこで、『「利他」とは何か』(伊藤亜紗編)という集英社新書の一部を読んでもらいました。その上で、2回に分けてグループワークを実施し、ディスカッションをしてもらいました。ハイブリッド型の授業で、このようなグループワークを行うことは、なかなか難しいのですが、学生の皆さんは熱心にディスカッションをしてくれました。仏教を建学の精神に持つ龍谷大学は、「自省利他」という行動哲学を打ち出しています。これは、自己的な考え方や行動をしてはいないか、常に自分を省みて、他(自然・社会・人)の幸せや利益を追求することを意味しています。この『「利他」とは何か』を読むことで、「自省利他」を他人事ではなく自分事として受け止めるきっかけになればと思っています。

■また、この『「利他」とは何か』に関連して、5月21日に龍谷大学創立記念・降誕会法要での入澤崇学長の式辞も教材に使用させてもらいました。入澤学長は、式辞の中でエイリッヒ・フロムの『生きるということ』を取り上げます。この書籍の中にある「持つこと」と「あること」、この2つの概念の対比の中で、「自省利他」を行動哲学とする龍谷大学の学生の学びはどうあるべきなのか、そのあり方を示そうとされました。式辞の中で、入澤学長は「あること」をBeingに関連して、well-beingという言葉にも触れられました。

■このwell-beingに関連しては、『ソトコト』(2021.7月.257号)という雑誌に掲載された、板倉杏介さん(東京都市大学)の記事も参考資料として読んでもらいました。そして、「自分にとってのウェルビーイング」とは何なのか、自分以外の人たち、すなわち他者との関係の中で考えてもらいました。加えて、文芸評論家である若松英輔さんのTwitterのツイートについても参考資料にして考えてもらいました。

■このようなグループワークの後、滋賀県高島市マキノ町でエコツーリズムに取り組む谷口良一さんにご講演をしていただきました。谷口さんは、以前は、滋賀県庁の職員をされていました。県庁の職員をされている頃から、将来は、エコツーリズムを通して地域を活性化させていくことを目指して準備をされてきました。そして、滋賀県庁を退職された後は、自ら民宿を経営しながらエコツーリズムによる地域活性化に取り組んでおられます。学生のみなさんには、このような谷口さんの生き方と、グループワークを通して勉強してきたこと(「君たちがいて僕がいる」、マンダラチャート、利他、「持つこと」と「あること」、well-being、自省利他…)とがどこかで結びついていることに、気がついていただけると良いなと思っています。現段階ではなかなか難しいことかもしれませんが。

ハイブリッド型授業でのグループワーク(社会学入門演習)

■昨日、火曜日の2限は1年生の「社会学入門演習」でした。この授業、昨日は、対面式による出席者は7人+オンラインの出席者は10人のハイブリッド型の演習でした。コロナ感染のリスクを回避するためにオンラインで出席する人と、この日、たまたま体調が悪くてオンラインで出席した人の両方がいます。それぞれの方が、事前に連絡をしてくれるのですが、特に、連絡がなくても、その日の判断でどちらで出席しても良いことにしています。

■ハイブリッド型で演習・グループワークを行うときは、自宅からパソコン(MacBook Air)とタブレット(iPad Pro)を持参することにしています。パソコンをzoomとプロジェクターにつなぎます。zoomの画面をプロジェクターを使って教室に付属しているスクリーンに投影します。こうすることで、対面式で参加している学生の皆さんは、zoomを使ってオンラインで参加している学生の皆さんのことを見ることができます。もっとも、この逆、対面式で参加している学生の皆さんの様子を、zoomを使っているオンラインで参加している学生の皆さんが確認できるかといえば、これが少し難しいかなという感じです。パソコンに付属しているカメラだとどうしても無理が出てきます。外付けのカメラを使わねばなりませんね。こういうの機材の準備、大学からも貸してもらえるようですが、面倒臭いので私は自前で用意することにしています。それほど高くない価格で購入できるからです。次回は、外付けのカメラを利用する予定にしています。そうすれば、この「社会学入門演習」、より一体感が生まれてくるかのなと思っています。

■タブレットの方は、クラウド型教育支援サービスmanabaを立ち上げています。1年生の演習ですから、まずは自己紹介から始まりました。自己紹介も、manabaに慣れるために、レポートとして提出していただきました。設定を、お互いが読むことができるようにしてあります。自己紹介の後は、「30歳になったとき、どんな素敵な大人になりたいのか、そのためには大学4年間でどのように学び・過ごしていくのか」を、マンダラチャートを使ってグループディスカッションをする…という課題もやってみました。単位をとること自体が目的となり(単位自体は目的ではありません)、何か追われるように就活をする…つまり何か状況に押し流されるように大学4年間を過ごすのではなく、自分自身の目標(それは将来違ってきても良い)に向かって、大学4年間を大切に過ごしてほしいと思っているからです。マンダラチャートという方法には、いろいろ問題もあるとは思いますが、「自分の目標を実現するためには、これだけたくさんの具体的なことに取り組まねばならないのだな」ということがわかります。少し気を引き締めるためには、良いのではないかな…と思っています。できあがったマンダラチャートは、課題の成果としてmanabaにアップしてもらいます。もちろん、個人情報との関係で、演習の仲間にも知ってもらっても問題がない範囲にしてもらっています。

■先週は、降誕会の式典で行われた学長の式辞を資料として使わせてもらいました。全部ではありませんが、学長がE.フロムの『生きるということ』から引用されてスピーチされた部分を、動画でも確認し、スピーチを文字に起こしたもの読んでもらいました。文字起こし、意外と簡単でした。YouTubeによる学長のスピーチを、Wordの音声入力で文字に変換しました。もちろんWordの能力に限界もありますが、学長ははっきりした口調でスピーチをされますので、修正する箇所はそれほど多くはありませんでした。動画の後はその資料を読んでもらって、「持つ」ことから「ある」ことへ、自己と他者、自己と社会との関係について考えてもらいました。これは、マンダラチャートとも関係しています。フロムの議論をもとに、最初に書き上げた自分のマンダラチャートを書き直すことになるからです。

■昨日は、『「利他」とは何か』(伊藤亜沙編・集英社新書)の第1章の前半部分に関して、グループワーク(ディスカッション)を行いました。これもどこかで、「ある」ことと関係しています。また、素敵な大人になるためには…ということとも関係しています。予想していた以上に、みなさん事前にきちんと読み込んでおられました。驚きました。あらかじめノートにきちんとメモをとってディスカションに参加していた人と、そうでない人とがいましたが、深い議論をされているように思いました。

■じつは、オンラインの学生の皆さん10人おられるので、本当はzoomのブレイクアウトルームの機能を使って、2グループに分けたかったのですが、以前、きちんと使えたこの機能、今のバージョンだとどうして良いのか分からなくなってしまっていて…。すみません、勉強しておきます。というわけで、昨日は、グループワークを行うには多すぎる人数でしたが、司会進行をしてくれる学生の方の能力が優れていたこと、またその司会役を支える人たちがいたことで、問題なくグループワークが進んでいました。素晴らしい。時々、オンラインのグループワークでは、顔を見せずに、みんな黙り込んでしまう…ということもお聞きするのですが、この「社会学入門演習」の場合、これまでに十分にグループワークを積み重ねてきていることから、問題なくディスカッションができていたように思います。来週は『「利他」とは何か』(伊藤亜沙編・集英社新書)第1章後半部分になります。