卒論の指導と最後の練習

▪️明日は、いよいよ龍谷大学吹奏楽部の第50回定期演奏会が、大阪のザ・シンフォニーホールで開催されます。ということで、定期演奏会前の最後の練習を見学させていただきました。

▪️明日は、いよいよ龍谷大学吹奏楽部の第50回定期演奏会が、大阪のザ・シンフォニーホールで開催されます。ということで、定期演奏会前の最後の練習を見学させていただきました。

▪️今日は午前中から大学に来ることになっていました。卒論の指導です。ところが、またまたJRの遅延で大学には予定よりも1時間半ほど遅れての到着になりました。待ってもらっていたゼミの4回生のお2人とは、それぞれオンラインと対面とで面談をしました。今日のお2人はしっかり頑張って卒論に取り組んでおられます。まずはひと安心。武道に「型」があるように、論文にも「型」があります。そのような論文の「型」にもいろんなパターンがありますが、私のゼミでは、フィールドワーク(質的調査)に取り組むことになっているので、実証的な研究の典型的なパターンを念頭に指導してきました。また、ゼミの卒業生の皆さんが執筆した卒論の中で「優秀卒業論文」に選ばれたものを、丁寧に読むように指導もしてきました。「先輩の優秀卒業論文をしっかり読みなさい」と口を酸っぱくしていってきましたが、しっかり読んでくれている学生さんとそうでない学生さんがいます。不思議なことですけど。残りのゼミ生は頑張ってくれているのかな…心配です。

▪️今年度は来月の1月15日(月)が最終提出日になっていますが、ゼミ生の皆さんには12日(金)までに提出するようにと伝えてあります。提出するといっても、manabaというクラウド型教育支援サービスを使って提出します。ぎりぎりまでブラッシュアップして、提出してほしいと思います。12月30日から1月4日までは私自身も休暇をとりますが、1月5日からは頑張るゼミ生にお付き合いすることになります。また、お尻を叩くことになります。多くの大学教員の皆さんも同じだと思いますが、「しんどい季節」です。

▪️さて、ゼミの卒論指導が終わった後は、教務課の職員の皆さんに年末のご挨拶をしてから、吹奏楽部の練習場へ向かいました。部員の皆さんの仕上がり具合を見せていただきました。立派な演奏をされています。今日は、細かな調整の段階です。

▪️明日の定期演奏会は、朝9時45分に全員集合して最後のリハーサルが始まります。若林義人音楽監督が監督として最後の指揮をされる記念すべき定期演奏会になります。龍谷大学吹奏楽部は、1983年より若林監督にご指導をいただいています。今年度で40年を迎えます。1992年に全日本吹奏楽コンクールに指揮者として初出場して以来、23回の全国大会出場を果たし、金賞が14回、銀賞が9回という輝かしい成果を残されてきました。そして、龍谷大学吹奏楽部を全国一の学生バントに育てあげてくださいました。ありがとうございました。明日はチケットを入手できなかた皆様も、どうかYouTubeの無料配信をご視聴いただければと思います。よろしくお願いいたします。

▪️無料配信をご希望の皆様、どうか以下をクリックしてご視聴ください。17:30配信開始、18:30開演です。お待ちしております。

今日の出来事

▪️今日の1限は、2回生の「基礎ゼミナール」。今日も2人の方に発表していただき、全員でディスカッションをしました。

▪️ 1人目の学生さんは、高校生の時に、特別養護老人ホームでアルバイトをしていた時の経験をもとに、介護現場が抱える問題について発表してくださいました。とても興味深い発表でした。個人的には、ずっと質問をしていたいくらいでした。特養でアルバイトを始めた背景、職場で勤務されている外国人の介護士さんのこと、ストレスが溜まりがちな職場の人間関係の問題、認知症で入所されている方ばかりの中で発生する日々の出来事、認知症の方への接し方、そして認知症の入所者の方の立場に立って考えることの大切さ…。とても勉強になりました。ぜひ、このテーマで3回生・4回生のゼミでご自身の研究を進めていただきたいなと思いました。

▪️ 2人目の方は、地方の自治体の首長や議員の成り手がいなくなっているという問題を取り上げておられました。事前の準備が少し足らない様子でしたが、これも大切な社会問題だなと思いました。介護士の現場の問題もそうなんですが、その背景には、すでに日本の社会が人口減少社会に突入しているという現実があります。そういう意味では、今日の授業にいた学生の皆さんの多くは、これから生きていかざるを得ない日本の社会の重い現実を感じ取ってくれたように思います。ただ、全員ではない…というのがちょっとね。残念ではありますが。まあ、仕方ありませんか。

▪️午後から、京都の深草キャンパスに移動して、留学生対象の「日本の社会・文化B」の授業でした。私は、教室でパソコンをプロジェクターに繋いで授業をするので、早めに教室に入ってその準備をします。留学生の皆さんは、その後に教室に入ってくるのですが、ほぼ全員「先生、こんにちは〜」と明るく挨拶をしてくれます。出身の国々を問わずです。そのあたりは、日本人の学生と、ちょっと違うところかなと思うのです。やはり、明るく「先生、こんにちは〜」と言ってもらった方が、私としては気分は良いわけです。ただし、日本人の学生と違うと書きましたが、これは私だけのこと、私が原因かもしれませんね。その辺りはどうなんでしょうね。

▪️授業が終わった後は、京都駅に向かいました。すると、偶然にも大学の職員さんと出会うことになりました。久しぶりでした。、私の方は気がついていなかったのですが、職員さんの方から笑顔で声をかけてくださいました。嬉しかったですね。Hさんという方です。元々、陸上競技で投擲をされていた方で、立派な体格の方です。ここまで書くと、大学の関係者はどなたかわかりますね。まあ、そのことはともかく、しばらく立ち話をしていましたが、それもなんだかな〜という感じなので、近くの呑み屋さん入って、いろいろお話を伺いました。ありがたかったです。呑み屋さんって、「へんこつ」というお店なんですよ。長居するお店ではなく、30分程度でしたが、楽しかったです。嬉しかったな。「アフター5」のこういう交流って、大切だと思うんですよね〜。

▪️ということで、このような投稿、最後までお読みいただいた皆様には申し訳ないのですが、まったくなんの役に立たないわけなんです…。申し訳ありません。最近、少しアクセス数が増えているので、このようなブログをどういう思いでご覧になっているのかなと…心配しています。私は、自分の日々の記録を残しているだけなんです(でもないのですが…)。どうか、がっかりなさらないでください。このブログは、そういうブログなんです。

地域コミュニティ通貨「ビワコ」、「びわぽいんと」、世界農業遺産認定「琵琶湖システム」。

▪️今日は終日、滋賀県庁にいました。基本的に木曜日は授業や会議がないので、学外での活動を行うことができます

▪️午前中は、ゼミ生のKくんと一緒に総務部市町振興課に伺いました。Kくんの研究テーマは「地域通貨」。滋賀県で取り組まれているデジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」についてお話を聞かせていただくためです。今回は、滋賀県立大学の上田 洋平先生にもお世話になりました。ありがとうございました。「ビワコ」のことをそれなりに理解しているつもりではありましたが、改めてご説明いただくと、この仕組みのより深い部分が理解できたように思いました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で提案している「びわぽいんと」の展開を考える上でも、今日のお話は大変勉強になりました。

▪️昼からは、「琵琶故知新」事務局長の藤沢 栄一さんと一緒に琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課を訪問し、私どもの「びわぽいんと」に関連して様々な相談をさせていただきました。午前中のデジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」に続いて、午後からは「びわぽいんと」。もちろん、このようなことは偶然なのですが、連続して県職員の皆さんからお話を伺ったり、議論をさせていただきご意見を頂戴したりすると、自分のおいぼれて錆びつきつつある頭の中も少しずつ整理されていきました。午前中は、Kくんというゼミ生の指導の一環として市町振興課を訪問し、昼からは「琵琶故知新」の理事長として訪問したわけですが、結果として2つの訪問はつながっていきました。ありがたかったです(Kくんありがとう)。

▪️琵琶湖保全再生課の後は、事務局長と「琵琶故知新」が取り組もうとしているプロジェクトに関して、簡単な意見交換をしました。そして、次の訪問したのは農政水産部の農政課です。こちらは、今月末、3日間にわたって開催される世界農業遺産に関するシンポジウム「GIAHSと家族農業に関する国際シンポジウム2023」の打ち合わせをするためです。このシンポジウムで、農政課の課長さんと一緒に、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」について発表を行うことになっています。課長さんと分担した際の私の役割は、主に「魚のゆりかご水田」の活動と今後の展開に関して…ということにもなります。「琵琶湖システム」や「魚のゆりかご水田」の持っているポテンシャルに関してお話をさせていただく予定です。農業セクターだけでなく、「琵琶湖システム」を媒介としたセクターの壁を超えた異業種間の連携や連帯、例えばツーリズムや社会教育との連携や連帯に関して、また農村集落のサステナビリティに関してもお話をさせていただこうと思っています。

【追記】▪️トップの2枚の写真、県庁の中で撮ったものです。左は滋賀県庁本館の階段の窓。いつも素敵だなと思っています。右は、琵琶湖環境部の廊下に掲示してあった「MLGs」の看板。

後期の「基礎ゼミナール」のグループワーク

▪️火曜日の朝一番、1限の「基礎ゼミナール」。2回生後期(4セメスター)の演習です。私が勤務する社会学部社会学科のカリキュラムでは、大学に入学した手の1年生前期(1セメスター)のあとは、この「基礎ゼミナール」まで演習がありません。個人的な意見でしかありませんが、ここが非常に問題だと思っています。このカリキュラムの問題は、とりあえず横に置いておいて…です。今日は、最初にイントロダクションをしたあと。4つのグループに分かれてグループワークを行いました。グループも固定せず、途中で2回シャッフルして、全員がお互いに話をしたり聞いたりできるようにしました。

▪️この2年間(実質的に1年半)でどのように自分自身の「学び」を築いてきたのか、そのことについて、それぞれの経験を話してもらいました。和やかな雰囲気ではありましたが、それぞれの学生さんご自身の「お悩み共有会」のような感じになりました。いろんな授業の単位は取ってきても、それで自分が何を研究したいのか、多くの皆さんは、まだよくわからないのです。この基礎ゼミナールでは、その部分をサポートしていく予定です。

▪️「大学の4年間で、どのようなテーマで研究をしたいのか」、そもそも「自分には問うべき課題があるのか」、今日はその辺りをしっかり「お互いに」話し合ってもらいました。だから、「お悩み」の共有会になったのです。とはいえ、「お悩み共有会」から、いつのまにか「おしゃべりを楽しむ会」になっていたのかも…(^^;;。まあ、それはそれで良いのかなと思っています。

▪️グループワークの様子を拝見していると、人見知り・話し下手の方が話しやすいように場の雰囲気を作ったりされている様子を拝見して、素敵だな〜と思いました。とても大切なことです。この「基礎ゼミナール」の期間は半年でしかないわけですが、今日のようにお互いに支え合っていくことの大切さを実感して欲しいと思います。その上で、自分自身は何を研究したいのか、大学生活のキャップストーンである卒業論文で何を明らかにしたいのか、ぼやっとしてでも良いので、この「基礎ゼミナール」では、何か自分なりの確信を持てるようになって欲しいと思います。

▪️学生の皆さんは、このぐらいの人数(4~5人)だと、とってもよく語るんですよね。だから、グループワークの中でお互いによく話をすることができるんですよ。「お悩み共有会」だったかもしれないけれど、とっても幸せそうでした。教室の中に、幸せの雰囲気が充満してきました。これはこれで、素敵だな〜と思いました。

就職活動の早期化と「オワハラ」

■今日の4限は、4回生のゼミの初回でした。就活に卒業論文、なかなか大変だと思いますが、頑張って欲しいです。

■すでに複数社から内定をもらって、卒論に集中できそうな人がいる一方で、就活も卒論もまだまだという人もいます。もう内定が出ているのは、早期選考を受けたからです。一般的に就活情報解禁、エントリー開始となる3月1日以前に実施される選考のことを早期選考といいます。すでに就職活動をめぐるルールは形骸化しているわけですが、落ち着いて勉強や課外活動ができない様子を見ていると、気の毒でなりません。しかも最近は、内々定後に就活終了を強要する「オワハラ」問題もあります。

卒業式(2)

■一昨日、2月17日(金)、ひとつ前の投稿にも書きましたが、2022年度の卒業式が行われました。その投稿にも書きましたが、私のゼミから卒業した方たちは、2006年の春に1期生が卒業してから現在までの合計で、230人になりました。この230人という人数、長年大学に勤務されている方であれば、たいした人数ではないのかもしれません。また、小中高に勤務されている教員の方であれば、卒業生の人数は軽く超えるのではないか思います。

■このブログというか、ホームページでは、指導してきた学生の皆さんの氏名と卒業論文の題目のリストを公表しています。タイトルを見て、社会学に関心のある方であれば、私のゼミの特徴がご理解できるかと思います。私は、龍谷大学社会学の学部のモットーである「現場主義」を、自分なりにではありますが生真面目に捉えて、その「現場主義」をゼミの学生の皆さんにも徹底するようにしています。そして、どのようなテーマであるにしろ、フィールドワークにもとづく実証的な事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらいたいとお願いをしています。ゼミ生を募集する時から、そのことを伝えています。なぜかといえば、その理由は簡単です。社会学部のりカリキュラムでは、社会調査に関連する授業を大切にしてきたからです。さまざまな社会調査関連の授業に加えて社会調査実習という授業もあります。教員の指導の元、実際に調査を経験して報告書を執筆する授業です。ここからは私の個人的な考えですが、そのようなカリキュラムで社会調査を勉強してきたのであれば、自分の大学時代の研究のキャップストーンとして、自分一人で社会調査を実施して卒業論文を執筆してほしい、そのようにずっと思っているのです。もっとも、このようなゼミの教育方針は、学部や学科で共有されているわけではありません。実際の卒業論文は、文献にもとづくものが圧倒的に多いように思います。ですから、個人的な考え…なのです。

■フィールドワークにもとづく実証的な事例研究(ケーススタディ)により卒業論文を執筆してもらいたい…このような教育方針を貫いている背景については、「現場主義」に加えて、もうひとつの理由があります。大学の外に出て、これまで出会ったことのない、「知らない方達」に自らお願いをして、お会いして、お話を伺う…(インタビューのことですが)、そのようなことがゼミ生の成長にとって大変大切なことだと思っているからです。もちろん、「知らない方達」にお会いすることは、勇気がいることかもしれません。人によっては少しストレスになるかもしれまん。ただ、230人をそのような教育方針で指導してきて確信を持っていますが、フィールドワークを行い、これまで書いたことのないような長い文章を社会学の論文として執筆することで、ゼミ生の皆さんは成長され、多くの皆さんが、そこのとを自分でも確信されているように思うのです。繰り返しになりますが、このようなことはあくまで個人的な考えでしかありません。私のゼミ運営の裁量のなかでやっていることです。

■2023年度は、ゼミ生を募集していません。来年度は4回生だけになります。というのも、2024年度は「特別研究員」に就任する予定だからです。次にゼミ生を募集するのは2024年度の秋になります。決定したら2025年度に3回生として私のゼミに所属することになります。また、2025年度はゼミ生(2026年度に3回生)の募集をしません。2026年度(2027年3月)で定年退職するからです。ということからすると、2025年度の3回生が、脇田ゼミ18期生で最後のゼミ生になる予定です。ここまで維持してきた教育方針を最後まで貫くことがなんとかできそうです。

■写真ですが、一昨日卒業されたゼミ生の皆さんとの集合写真です。龍谷大学に在籍していた4年間でさまざまな経験をされたことと思います。凡庸な言い方でしかありませんが、そのような経験が、社会人になってからもなんらかの形で役立ってほしい、そのように願っています。そのような経験の中に、私のゼミでのフィールドワークの経験が、もし大切な位置を占めているのであれば、大学教員としては大変幸せなことだと思っています。ゼミ生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

脇田ゼミ16期生との「コンパ」

■昨晩は、4回生ゼミのコンパでした。今時の学生の皆さんは「飲み会」というのでしょうが、ここはあえて「コンパ」とさせていただきます。4回生は、2回生になった頃から、新型コロナ感染拡大の状況の中で大学生として過ごしてきました。大変だったと思います。ここには書けませんが、個々人にお話を伺うと、辛い思いをしながら過ごしてこられた人もおられます。本当は、こういった「コンパ」や食事会等で、関係を深めていくことが必要だと思っているのですが、コロナ禍ではそのようなことはできませんでした。昨日は、卒業論文の口述試問も終わり、ちょうど良いタイミングということで、脇田ゼミ16期生の最初で最後の「コンパ」を行うことにしました。

■お店は、もちろん、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。卒論の口述試問も終わり、リラックスした時間を共有できました。事前に次のことを伝えました。学生の皆さんからは、修学旅行みたい…と言われましたが。「この店はね、サラリーマンの皆さんが、仕事で疲れた後にやってくるお店なんだから、全国チェーンの居酒屋のように、はしゃいだらダメだよ。大人の呑みに努めてね〜」。とはいえ、「なんや、こいつら」と思うようなことも、やはり少しありました。まあ、仕方がないです。時間をかけて大人になってください。「コンパ」がお開きになり、お店を出たところで、「先生、二次会行かないんですか‼︎」と言われましたが、「次は卒業式かな」と言って帰路につきました。だって、翌日(今日)は朝から仕事がありますから。「深草キャンパスに行かんとあかんねん」。

■写真は、お店の奥さんに撮ってもらったものです。良い写真が撮れました。ありがとうございます。次は「同窓会」ですね。社会人になって、ゼミの同窓会を開催することができるかな。指導教員としては、ぜひ開催していただきたいです。社会学部同窓会からも少し助成をいただくことができます。

大詰めの卒業論文

■ 金曜日4限は「社会学演習IIB」4回生のゼミです。いよいよ卒業論文の提出期限が来月の12日(最終は15時)に迫ってきました。コロナ禍により、卒論の提出もすでにオンラインになっています。学生の皆さんも大変ですが、指導する教員の側も大変なんです。卒論の構成もできて、書くべき内容もはっきりしているのに、文章を書くことが大変…という人もいます。頑張ってもらうしかありません。まずは自分で書かなければ添削もできません。

■添削といえば…昔は、赤ペンを持って正月返上で必死のパッチになって添削していました。でも、ある時ふと、「なんで自分は正月休みを返上して、学生さんたちの『下請け』やってるねん」と気がつきました。アホですね。今は期限を決めて指導をしています。必死のパッチにならないといけないのは、教師ではなく学生さんたちですから。

■この4回生ゼミ、基本は対面式なのですが、いろんな事情を抱えたゼミ生のためにオンラインも取り入れたハイブリッド形式で行っています。自分のiPadを教室に備え付けのプロジェクターに繋いで投影して、zoomを使って参加できない学生さんたちをつないでます。レジュメや資料等もペーパレス。スマホやパソコンを通して配信されます。

■この日はゼミの後に、残った1人の学生さんの指導を行いました。若い頃だと、カンカンになって指導をしていましたが、カンカンになっても卒論のレベルが上がるわけではないので、今はタンタンと(淡々と)諭すようにしています。頑張って追加の聞き取り調査をしてもらうことにしました。頑張ってもらうしかありません。過去に優秀論文に選ばれた人の場合ですが、卒論を執筆しつつも、ギリギリのところまで諦めずに追加の調査をしてデータを補強していました。そういう人もいるのです。コスト・ベネフイットで卒論に取り組むと、あかんと思います。卒業論文は、大学4年間の自分の学びの総決算ですから。

■写真は、淡々と諭している私です。タンタン。

大学には「きっかけ」がたくさん埋め込まれている。

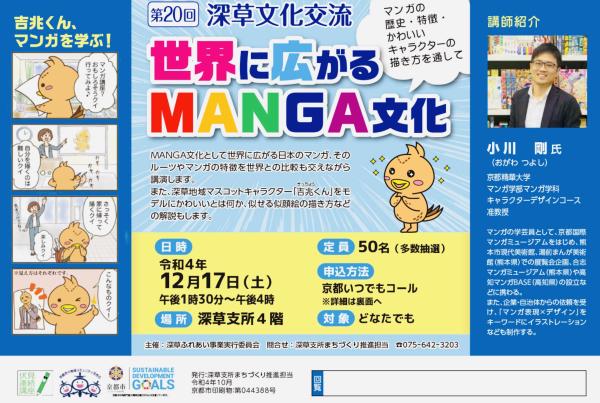

■ 担当している「社会学演習IB」(3回生ゼミ)のKくんが、このチラシを私に渡してくれました。

■Kくんは、社会学部の学生なので普段は瀬田キャンパスで勉強しているのですが、ボランティア活動の関連で本部のある深草キャンパスで活動をしてきました。このボランティア活動が、Kくんの社会との関わり方、社会のイメージや感じ方に大きく影響を与えたようです。ちょっとした「きっかけ」で、若い方達は大きく成長されますね。本当は、大学には、そのような「きっかけ」がたくさん埋め込まれています。偶然、理由はよくわからないけれど心にピンとくるものがあれば、一歩踏み出してみることが大切だと思います。

■で、このチラシ。ボランティアで親しくなった京都市役所深草支所の職員さんから知り合いに紹介してほしいと頼まれたのだそうです。お近くにお住まいの皆さん、詳しくは、以下をご覧いただければと思います。

https://fukakusafureai.com/culture_news/

【追記】■既に定員が埋まったという情報も伝え聞きました。すみませんが、上記URLに記載されている電話番号から募集状況をご確認ください。

基礎ゼミナール

■龍谷大学社会学部社会学科では、大学に入学したての1回生・1セメスターのときに「社会学入門演習」を全員が履修します。しかし、その後、2回生後期・4セメスターで必修となっている「基礎ゼミナール」まで、演習はありません。大学4年間の1年間、演習がないのです。これは個人的な意見ですが、継続して演習が行われるなかで、学生の皆さんがそれぞれの問題意識を持つことができるようにしていくべきだと思っています。もっと言えば、高大連携のプログラム、そして1回生・2回生の演習が続く中で、学生の皆さん(高大連携では高校生の皆さん)が、自分自身で「大学で自分は何を学びたいのか」を明確にしていけるように支援していくべきだと思うのです。

■私が担当する「基礎ゼミナール」も、もちろん学科で定めたシラバスに従って進めていくわけですが、その上で、以下の点に重点を置いて進めています。

①自分自身としっかり向き合い、自分は何を学びたいのかを考えてもらいました。残りの2年間で取り組みたい自分自身の研究テーマを明確にするということです。これは、3回生以降のゼミの選択とも深く関係しています。自分の学びを支えてくれる教員は誰なのかを考えなければなりません。ゼミ選択をいい加減に行わないということでもあります。本当は、この①の部分については、時間をかけて1回生の時から丁寧に継続的に支援を行なっていく必要があると思うのですが、前述の通り、1年間の空白があります。その結果、自分なりに研究テーマを見つけられた人と、そうでない人がいます。そのようなこともあり、各自の今後のキャリア形成とも関連づけながら、この①の段階を丁寧に進めていきました。

②自分の研究テーマを、ゼミの仲間とのグループワークの中で言葉にして話しあってもらいました。まずは、研究テーマをキーワードレベルにして話しあってもらいました。その次は、研究テーマを文章にしてもらいました。自分の研究テーマが少し具体化しているはずです。その文章をもとに再びグループワークを行い、仲間から質問やコメントをもらって、自分自身の研究テーマをより明確にしていきました。現在、この段階まで進んでいます。

③自分の研究テーマに関して、文献やインターネットで簡単な調査を行ない、それらを整理して、パワーポイントで発表してもらいます(8分程度)。来週から、この発表を行います。1回の演習で4人か5人に発表してもらう予定ですが、全員で質問やコメントをして、それぞれの研究テーマがさらに深まっていくようにできればと思っています。

■左の写真は、上記の②のグループワークに取り組んでいるところです。全員に、クラウド型教育支援サービスの「manaba」に自分自身の研究テーマに関する短いレポートを投稿してもらっています。スマートフォンを通して、manabaに投稿された短いレポートを確認し、お互いにコメントや質問をしています。グループに分かれた方が盛り上がります。今は、各自のスマートフォには必ずLINEが入っているので、このLINEの「あみだくじ」の機能を使って、4つのグループに分かれてグループワークを行いました。この時は、「あみだくじ」を使ってさらにもう1回グループをシャッフルしました。

■いよいよ秋が深まってきました。今月末には、ゼミ選択の説明会があり、どのゼミを志望するのか決めなければなりません。「履修志望ゼミ申込」書を提出することになります。そこには、第一志望と第二志望のゼミに関して、志望理由を書かねばなりません。「基礎ゼミナール」での経験が役立ってほしいと思っています。しっかりした志望理由を書いてほしいと思っています。