特別展「世界遺産 縄文」京都会場

▪️縄文が好きです。縄文土器や土偶にみられる動的な動き、そして装飾に対するエネルギー、それらの過剰さに惹かれるのです。ということで、この特別展には絶対に行きたいです。10月4日から11月30日まで、京都文化博物館です。

\㊗️開催決定🎊/

特別展「世界遺産 縄文」#遮光器土偶 をはじめ、#縄文 時代の暮らしと文化に迫る名品が京都に集結!#国宝 土偶もやって来ます!

今年の秋は京都の #どっグ~な展覧会 で決まり!会場:#京都文化博物館

会期:2025年10月4日(土)~11月30日(日)https://t.co/ylB2ABH3Td pic.twitter.com/RL3SmOGZg4— 特別展「世界遺産 縄文」京都会場 (@jomon_kyoto2025) June 9, 2025

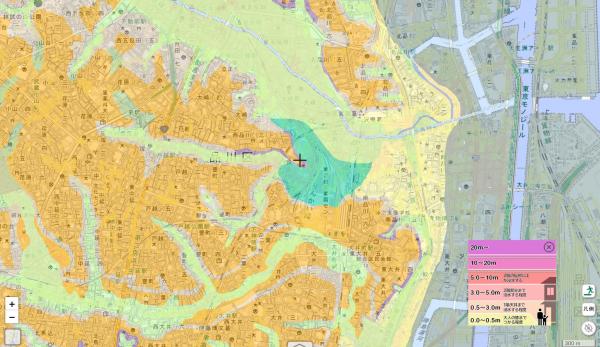

「重ねるハザードマップ」

▪️国土交通省が「重ねるハザードマップ」を公開しています。これは国土交通省が制作している、災害リスク情報や防災に役立つ情報を、全国どこでも重ねて閲覧できるWeb地図サイトのことです。先日の首都圏の「記録的短時間大雨情報」が出た地域のことが気になってこの「重ねるハザードマップ」調べてみました。貼り付けた画像の「品川区」と書かれたあたりが、戸越銀座です。ここは地形的に見ると谷筋なんですね。いわゆる「谷戸」です。こういった谷筋だから、低い方向に上手く排水できず、その排水の能力を超えてしまうと、水が溢れてしまいますね。凡例を見ると、この色は「氾濫平野」です。その下流、東側は濃い目の緑になっていますが、この色は「後背低地・湿地」なんだそうです。JRの東京総合車両センターですか。この「後背低地・湿地」、一般にはですが、次のように説明されています

河川の氾濫によって周囲よりも長期間浸水し、水はけが悪い。地盤が極めて軟弱で、地震の際は揺れが大きくなりやすい。液状化の発生傾向がやや強い。

▪️このような性格の場所であることを、もちろんJRさんもわかっていて、すでに対処しておられるとは思いますが。東京は地形が複雑だし、暗渠になった川も多くて、そこにたくさんの方達が暮らしているので、今回のような「記録的短時間大雨」が発生した時は大変だなと改めて思いました。それじゃ、関西はどうなんでしょう。確認しないといけませね。

▪️以下は、YouTubeで配信されたTVのニュースです。半地下になったお店もこちらの商店街には多いようですね。そのことが被害を大きくしているようにも思いました。動画のタイトルは「谷底地形に雨水集中か…都市型水害“見えない川”のリスク“第二の下水管”で対策急ぐ【報道ステーション】(2025年9月12日)」です。動画では、古い明治時代の地図も使って説明されていました。道のように見えていますが、暗渠になっているのです。ここに昔から暮らす方達は、そのような土地の歴史をよくご存知のようです。

▪️登場されたのは、戸越銀座商店街連合会の方です。江戸時代は、品川用水という人工の川が流れていた場所で、もともと水捌けが悪いのだそうです。「今回は、自分たちが思っている以上の短い間の雨量だったので、側溝に流れずにあふれてきている感じがする」と印象を述べておられます。災害の問題を考える上で、その土地の開発の履歴、過去の災害の履歴等について知っておくことが大切ですね。もちろん、こういった災害に対する技術的な対策も進められています。近くでは、第二戸越幹線整備事業が進められていて、地域のあふれた雨水を目黒川に流すようになるのだそうです。すでにある戸越幹線の両方で1時間に75mmの雨に対応する計画のようですが、今回は1時間に120mmも雨が降りました。実際の雨に対策が追いついていないとニュースでは解説していました。気象の激甚化に対策が追いついていないのです。地域で力を合わせて、足らない部分をどのように減らしていくのか、共助による減災が必要になるのではないかと思います。

▪️以下は、「重ねるハザードマップ」の解説動画です。わかりやすいかな。自分が暮らしている場所や勤務している職場のある場所が、どういう災害リスクを抱えているのか知っておくことは大切です。また、転居する際には重要になるのではないかと思います。

『神戸みなと物語 コンテナじいさんの見た神戸港』(青山大介・谷川夏樹)

▪️神戸で生まれました。神戸に暮らしたのは、0歳から4歳まで(5歳になる直前まで)、そして16歳から25歳まで。だから、あわせても15年ほどの期間でしかありません。でも、一応、出身地は神戸なんです。30代から琵琶湖や滋賀に関わって仕事をしてきたし、10年前からは大津に暮らしているので、今はなんちゃって滋賀県人です。でも時々、神戸のことが気になります。先日、新聞を読んでいて、青山大介さんという画家のことを知りました。鳥瞰図を得意とされているようです。その青山さんが、同じく画家の谷川夏樹さんと一緒に『神戸みなと物語 コンテナじいさんの見た神戸港』という絵本を出版されたと知り、手に入れました。

▪️神戸で生まれました。神戸に暮らしたのは、0歳から4歳まで(5歳になる直前まで)、そして16歳から25歳まで。だから、あわせても15年ほどの期間でしかありません。でも、一応、出身地は神戸なんです。30代から琵琶湖や滋賀に関わって仕事をしてきたし、10年前からは大津に暮らしているので、今はなんちゃって滋賀県人です。でも時々、神戸のことが気になります。先日、新聞を読んでいて、青山大介さんという画家のことを知りました。鳥瞰図を得意とされているようです。その青山さんが、同じく画家の谷川夏樹さんと一緒に『神戸みなと物語 コンテナじいさんの見た神戸港』という絵本を出版されたと知り、手に入れました。

▪️登場するのは、古い古いコンテナ、コンテナじいさん(青)と、若いコンテナくん(赤)、そしてコンテナを吊り上げてコンテナ船に積むガントリークレーンのガンちゃん。コンテナじいさんとガンちゃんは、阪神淡路大震災も経験します。そして震災から5年がたった2000年に若いコンテナくんと出会います。まあ、そのようなお話なのですが、コンテナを積み込む、摩耶埠頭、ポートアイランド、六甲アイランドから見える神戸の街や六甲山系が描かれています。最後のページは、おそらく青山さんが描かれたのだと思いますが、今度は六甲山の麓から見た神戸の街が描かれています。コンテナじいさんは、現役を引退して、今は、幼稚園の園庭で子どもたちの遊び場になっています。本当に、このような幼稚園があるんでしょうか。調べてみましたが、よくわかりませんでした。

▪️神戸には、どういうわけか奈良で生まれた息子が結婚して暮らしています。相手の方は、神戸の出身です。ということで、「時々、神戸の中華料理を一緒に食べようね」と約束しています。その時、またこの神戸の風景を楽しむことができますね。

カンテレNEWSで報道された「革靴をはいた猫」

▪️「革靴を履いた猫」を経営している魚見航大さんから、この動画のことを教えていただきました。ありがとうございました。魚見さんは、この会社を学生の時に起業されました。ちなみに、龍谷大学の政策学部を卒業されています。こちらの会社では、様々な困難を抱えた方達を社員に迎えておられます。そして、それぞれの社員の方達が成長というのかな、元気になっていかれているんですよね。とっても素敵なことだなと思います。以下は、この動画の概要です。

京都市中京区にあるちょっと変わった「靴磨き」店。

その名も「革靴をはいた猫」 通称“革猫”。【革靴をはいた猫・代表】「障害のある方だとか、引きこもりの経験がある方がお客様の目の前で靴を磨いたり、修理したりしてお客様に喜んでもらいながら職人自身も成長していくというコンセプトで会社を立ち上げました」

誰もがチャレンジできる優しい店を目指しています。

そんな”革猫”の新メンバー・木村昇平さん(37)は元警察官。

働き盛りのときに発達障害が発覚し休職。どうやって生きていこうか、悩んだときに出会ったのが「靴磨き」でした。

▪️昨日のことになりますが、魚見さんと少しだけネット上でやり取りしました。魚見さんは、「皆さんに伝わる形で発信できる機会をいただけてよかったです!」と感じておられるようです。大学の後期のことになりますが、魚見さんの「革靴を履いた猫」を、1回生の「基礎ゼミナールB」の学生の皆さんと一緒に訪問する予定になっています。ちなみに、魚見さんとは飲み友達でもあります!!

岩手県の生雲丹

▪️昨日は、研究室で仕事をしていたのですが、大津市で開催される「琵琶湖花火大会」が開催される日だったので、電車が混み合うことが予想されました。ということで、駅や電車が混み合う前に、大学から早目に帰宅しました。すると、帰宅後すぐに宅配便が届きました。中身は雲丹でした。岩手県の業者さんにお願いして送っていただいたものが届いたのでした。

▪️昨日は、研究室で仕事をしていたのですが、大津市で開催される「琵琶湖花火大会」が開催される日だったので、電車が混み合うことが予想されました。ということで、駅や電車が混み合う前に、大学から早目に帰宅しました。すると、帰宅後すぐに宅配便が届きました。中身は雲丹でした。岩手県の業者さんにお願いして送っていただいたものが届いたのでした。

▪️ずっしり重い発泡スチロールの箱に入っていたのが、この写真の瓶詰めの生雲丹です。重さは、氷の重さでした。牛乳瓶いっぱいに生雲丹が詰まっていました。嬉しいですね。今から四半世紀近く前に、岩手県に暮らしていましたが、その頃は、家族へのお土産としてこの瓶詰めの生雲丹をよく買っていました。そういう意味で、私には懐かしさもあります。そういえば一昨日も、雲丹をいただきました。昨日の雲丹は、確か北海道産だったと思います。毎日贅沢ですね。まあ、そういう贅沢も昨日までです。

盛岡さんさ踊り 2025(1)

▪️8月1日から、岩手県の盛岡市で「盛岡さんさ踊り」が始まりました。4日まで続きます。関西にお住まいの皆さんは、「盛岡さんさ踊り」といってもあまりイメージがわかないかもしれません。ぜひ、一度、公式サイトをご覧いただければと思います。その公式サイトには、この「さんさ踊り」に関して、以下のように由来が説明してあります。

藩政時代より踊り受け継がれてきた”さんさ踊り”の起源は、三ツ石伝説に由来しています。

その昔、南部盛岡城下に羅刹(らせつ)という鬼が現れ、悪さをして暴れておりました。困り果てた里人たちは、三ツ石神社の神様に悪鬼の退治を祈願しました。

その願いを聞き入れた神様は悪鬼をとらえ、二度と悪さをしないよう誓いの証として、境内の大きな三ツ石に鬼の手形を押させました。(岩に手形…これが”岩手”の名の由来だとも言われています。)

鬼の退散を喜んだ里人たちが、三ツ石のまわりを「さんささんさ」と踊ったのが”さんさ踊り”の始まりだと言われています。

▪️「さんさ」とは何か、調べてみると「さあさ踊りましょう」という合いの手のことのようなのですが、今のところ、きちんとした資料を確認することができていません。そのことはともかく、この「盛岡さんさ踊り」では、盛岡市内の中央通をたくさんの団体が4日間、夕方から太鼓、笛、踊りのパレードを行います。大パレードです。ちなみに今年は、4日間で205団体、約25,000人の皆さんが参加されるのだそうです。盛岡市内や近郊にある職場、学校、地域に、この「さんさ踊り」の団体があります。各団体で練習を積み重ねて参加されるのです。トップの動画は、かつて勤務していた(1998年4月〜2004年3月)岩手県立大学の「岩手県立大学さんさ踊り実行委員会」のものです。動画自体は、昨年、2024年に撮影されています。ちなみに、この年は、3日目の最優秀賞を受賞されたようです。迫力もありますし、動きがしなやかというか美しいですね。

▪️岩手県立大学関係では、もうひとつ団体があります。「岩手県立大学同窓生さんさ会」です。会には、「The☆県大さんさリターンズ!」という愛称もあるようです。こちらの方には、同窓生ですから、岩手県立大学総合政策学部で指導していた方も参加されています。もう40歳代になっておられますね。私が前期高齢者ですからね。それは、当然だ。今でも、時々、SNSを通じて交流しています。ちなみに、「岩手県立大学同窓生さんさ会」が「盛岡さんさ踊り」に参加するのは、2019年以来のことになるのだそうです。2020年と2021年は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、開催中止となっています。本業をもつ同窓生の参加、コロナ禍が過ぎた後も、なかなか難しかったようですね。ということで、6年ぶりということになるのかな。よかったですね。

▪️それから、同僚だった教員も参加されています。石堂淳さんです。彼は「さんさ踊り家」では、ずっと太鼓を叩いておられます。ということで、この「岩手県立大学同窓生さんさ会」にも参加されています。もっとも、今年の4月から公立大学法人岩手県立大学の理事長をお勤めになっていることから、2日目の「岩手県立大学同窓生さんさ会」と、3日目の「岩手県立大学さんさ踊り実行委員会」の両団体で参加されます。大活躍ですね。法人トップの理事長ということで、「岩手県立大学さんさ踊り実行委員会」では太鼓の前の先頭、提灯持ちとして歩かれるようです。

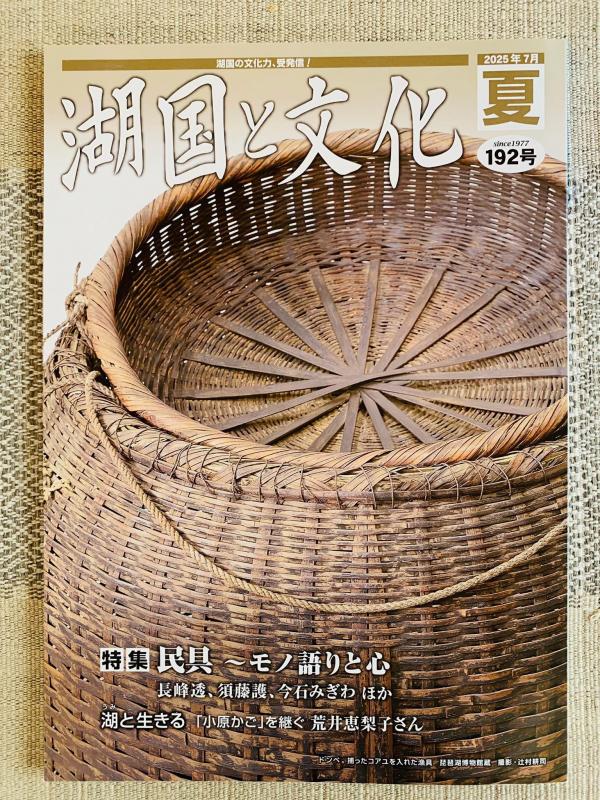

雑誌『湖国と文化』192号

▪️琵琶湖博物館の開設準備で滋賀県庁に勤務した時(1991.4〜1998.3)に知った、『湖国と文化』。創刊は1977年なんですね。わかっていませんでした…。民具に惹きつけられて、衝動買い。fb友達の辻村 耕司さんの写真多数。たぶん、いつも辻村さんの写真がいっぱいだったんだと思います。特集の冒頭には次のようなメッセージが。

日常の中で必要に応じて生まれ、使われ、育まれてきた暮らしの造形・民具。

民具は、それぞれの土地でどう生きて来たのか、文字に残らない庶民の暮らし、知恵や技、さらには世界とのつながりまで、さまざまなことを私たちに伝えてくれます。

この特集では、まず、滋賀で国や県の文化財となっているゆつの民具を通して、山・湖・里・道……湖国の多様性が育んだ多様な民具の魅力を紹介、「甲賀の前挽鋸(まえびきのこ)」「甲賀売薬」「田上の衣生活」については、そのモノ語りを少し詳しく伝えます。県内での民具を活かす取り組みや未来へ継ぐ活動も紹介します。

▪️特集にある今石みぎわさん(東京文化財研究所無形文化遺産部)が執筆された「民具を未来に活かすために」を拝読しました。この論考では、現代社会における民具がもつ価値や意味について述べておられます。今石さんは、民具の土台は「土地に根ざした暮らし」にあると強調されます。ですから、「その源泉にある人々の生きる知恵、自然へのまなざし、暮らしの息遣いといった地層にまでアプローチできなければ、本当の意味で民具を活用したことにはならない」のです。そのためには、「その民具をいつ、どこで、誰が作り、どう使ったか、何と呼んだかといった、聞き取りからしか得られない情報」、そういった「生きた情報」の収集を専門家が最も優先して行うべき仕事だと述べておられます。そして最後には、以下のような重要な指摘をされています。

これからの地域を支える資源として民具から力を引き出せるか、それとも可能性ごとむざむざ捨ててしまうのか、地方自治体には賢明な判断が求められていると言えるでしょう。

▪️今、全国の民具を収蔵する資料館等でスペースがなくなって来ていることが大きな問題になってきています。そのことを念頭にこのようなことを書かれているのではないでしょうか。それから、個人的な意見になりますが、このような民具から引き出される価値を知ることは、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」のもつ価値を深く知ることにもつながるのではないかと思っています。

近江八幡市教育委員会の点検・評価委員と眼科検診

▪️今日は、近江八幡市教育委員会の「第1回点検・評価委員会」が開催されました。昨年に引き続き、2年目になります。今年度も委員長をお引き受けすることになりました。私は、こういった政策評価の専門家でもなんでもないのですが、頑張って委員の皆様と一緒に良い「仕事」ができればと思っています。第2回目は、7月28日になります。以下は、昨年度の点検・評価報告書です。

▪️点検・評価委員会は午前中に開催されました。いったん帰宅し、夕方から眼科で定期検査を受けました。加齢に伴い黄斑上膜が発生しているらしく、今のところ特に症状は出ていませんが、様子をみようということになり定期的に検査を受けています。気休めかもしれませんが、紫外線を99%カットするというオーバーサングラスもかけています。白内障のことも心配ですしね。同年齢の方達の中には、すでに手術をされている方もおられます。

▪️診察の結果ですが、特に異常はなく、引き続き定期的に検査を受けることになりました。今日の医師は、「次の検査は、半年先でも構いませんよ」とのことでしたが、今まで通り、4ヶ月後にお願いすることにしました。

ナカマチ商店街の「ナカマチスタジオ」

▪️昨日は午前中の「地域再生の社会学」の授業を終えて、昼からは、大津市中心市街地にあるナママチ商店街にでかけました。丸屋町・菱屋町・長等の3つの商店街をあわせてナカマチ商店街といいます。今回この商店街を訪れた目的は、市役所職員で、大津市のブランディングや商店街の振興に取り組んでおられる栗山雅司さんに、現在の商店街振興の取り組みに関してお話をお聞かせいただくことにありました。長いアーケードの下で、様々なまちづくりの活動が行われていることを、それなりには知っていましたが、詳しくはわかっていませんでした。昨日は丁寧に「刺激的なお話」を栗山さんから伺うことができました。

▪️1段目の写真は、そのような活動の拠点であるナカマチスタジオです。入り口の向かって左がスタジオです(2段目左)。ここから、商店街のさまざまな情報が発信されていきます。このスタジオから商店街や中心市街地に関係する様々な情報がインターネットTVを通して発信されていきます。中心になって運営されているのは、フリーランスのラジオパーソナリティとして活躍されている井上麻子さんです。

▪️上はYouTubeに投稿された「ナカマチ商店街TV #5」です。4人の商店主のみなさんの話し合いのような雰囲気です。けっこう、本音でお話されていますね。商店街の現状がよく伝わってきます。後半は、タニムメ水産の社長さんがゲストです。琵琶湖の淡水魚を商っておられます。昔話も含めて興味深かったです。

▪️入り口の右側は、「一箱本棚」(2段目右)。無人販売の本屋さんです。一箱ずつレンタルで貸し出されます。その中に、自分が売りたい本を置くわけです。本の裏表紙には付箋が貼り付けてあって、そこに価格が書いてあります。その金額を横に置かれた料金箱に入れて購入するのです。無人の野菜販売所は見たことがありますが、本については初めてです。いろいろチャレンジされていますね。その奥ですが、井上麻子さんが運営されているカフェになります。「Oi Coffee」です(3段目左)。井上さんはラジオパーソナリティのお仕事もありますし、いつも営業されているわけではありませんが、こういったカフェが人のつながりを生み出していくのではないかと思っています。2階には、会議ができるスペースもありました。

▪️そうそう、井上さんから、このカフェで定期的にスイーツの担当をしてくれる学生さんはいませんかというお尋ねがありました。もちろん、アルバイトです。農学部の食品栄養学科にそういう学生さんおられますかね。もちろん社会学部でも良いのですが。ちょっと、尋ねてみようと思います。私からは、養蜂をしてハチミツに詳しい教員がいますよと伝えておきました。専門は養蜂ではなく、トウモロコシの遺伝子の研究をされているわけですが、地域連携としてハチミツに情熱を注いでおられます。コーヒーとハチミツは相性がいいですからね。こちらも、ちょっと相談してみよう思います。

▪️今日は、このカフェで栗山さんからお話を伺いました。すごく熱い情熱を持って仕事に取り組まれていることがひしひしと伝わってきました。素晴らしい。いろいろ進めておられる企画のチラシもいただきました。例えば、「としょかんおはなし会」と「としょかんこわ〜いおはなしか会と折り紙縁日ゲーム」。市立図書館と商店街のコラボ事業です。中心市街地に暮らす若い家族の皆さんに、もっと図書館のことを知ってもらいたい。同じく、若い家族の皆さんに、商店街にやってきていただきたい。そういう両者の思いが繋がったようです。図書館の皆さん、頑張っておられます。攻めておられますね。素敵です。

▪️私が担当している社会共生実習「地域エンパワねっと」でも、もう卒業した学生さんたちですが、「みんなで作る絵本館」というイベントを町家で開催していました。私、前期高齢者のおじいさんですが、絵本に関心があり、学生さんたちの活動を指導しながら、こういった活動を自分でもできたらいいな、すでにある活動に参加できたらと思っていました。近い将来、この中心市街地でできるかも…という気持ちになりました。

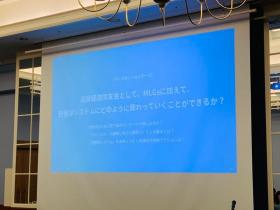

滋賀経済同友会で講演をさせていただきました。

▪️今日は、午前中、2限に「地域再生の社会学」の授業をした後、学食で昼食を済ませて草津市に移動しました。滋賀経済同友会の「MLGsと私たち」という部会にお呼びいただきました。そこで世界農業遺産・琵琶湖システムに関してお話をさせていただきました。一般市民の皆さんの前では、いろいろ講演を行なってきましたが、企業の経営者の皆さんの前では初めてなのかもしれません。ひょっとすると過去にお話しているかもしれませんが…。

▪️世界農業遺産の専門家でもなんでもないのですが、滋賀県が世界農業遺産に向けて申請作業を進める作業をお手伝いしてきたことから、今回、琵琶湖システムのお話をする機会をいただくことができました。まあ、世界農業遺産の琵琶湖システムの説明よりも、それぞれの地域で、流域の様々な場所で様々な生業や事業に取り組み、結果として、この琵琶湖システムを支えることに貢献されている方々に光を当てて感謝すること、そういう方達が緩やかにつながって、日々の生業や事業の中で琵琶湖システムことを想ってくださることが大切なのかなと思っています。そのような緩やかなつながりの中から、様々なアイデアが生まれ、そのアイデアを実現させていく取り組みが展開され…ということにも期待したいと思います。

▪️もちろん、企業経営者の集まりである滋賀経済同友会の皆さんには、経済人ならではの琵琶湖システムへの関わり方があろうかと思います。経済活動を通して、どのように日々の生業や事業に取り組んでおられる方達を応援していけるのか、私としてはそのあたりのことを期待しています。

▪️今日は、驚いたことがありました。滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さん、この春まで滋賀県庁の琵琶湖環部に勤務されていた三和伸彦さんも参加されていたことです。お二人は、これまで滋賀県で取り組まれている琵琶湖の環境保全のための取り組み、マザーレイクゴールズ(MLGs)を進捗させるためにご尽力されてきました。MLGsを所管しているのは県庁の琵琶湖環境部、それに対して世界農業遺産琵琶湖システムを所管しているのは農政水産部。その取り組みの中身を検討すると、かなりの部分で重なり合っています。もっと、この2つに関連する事業が融合しないのかなといつも思っています。そうすることで、必ずや素晴らしいシナジー効果が産まれくると信じています。

▪️もうひとつ驚いたことがありました。講演の後だったと思いますが、1人の女性が名刺交換に近づいてこられました。そして、「私は、龍谷大学社会学部の出身です」とおっしゃるのです。「学科はどちらですか?」とお尋ねしたら、「社会学科です。先生が担当されていた社会調査実習を履修していました」とおっしゃったのです。とても驚きました。今日一番のびっくりかな。私が龍谷大学に赴任した2004年の時のことです。よく覚えてくださっていたなあと、驚きました。ありがたいことですねですね。

▪️最後に、今日の「MLGsと私たち」部会の部会長、和菓子の「たねや」の小玉恵さん(執行役員経営本部本部長)には、今回の部会にお呼びいただいたこと、心より感謝いたします。お世話になりました。小玉さんと出会ったのも、偶然、人の紹介です。それも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。今日もご縁に導かれ、ご縁に活かされ、そして新たなご縁もいただくことができました。ありがたいことです。また、講演にあたっては、滋賀経済同友会の事務局の皆さんに準備等で大変お世話になりました。ありがとうございました。

▪️写真ですが、講演の後の、グループディスカッションの時の撮ったものです。

【追記】▪️滋賀県庁を退職された三和さん。現在は、一般社団法人「北の近江マザーレイク共創会議」の代表理事をされています。ヤンマーと連携しながら、湖北の地で新しい地域づくりの活動を始められるようです。楽しみですね。近いうちに、滋賀県庁に勤務されていた頃のことも含めて、お話しをお聞かせいただく約束をさせていただきました。