映画「沈黙-サイレンス-」

■この映画「沈黙-サイレンス-」、何としても観たいのですが、さてどうなるでしょうかね〜。私が暮らしている大津では、浜大津にある「大津アレックスシネマ」と膳所にある「ユナイテッド・シネマ大津」で、今月の21日から上映が始まります。

■この映画「沈黙-サイレンス-」、何としても観たいのですが、さてどうなるでしょうかね〜。私が暮らしている大津では、浜大津にある「大津アレックスシネマ」と膳所にある「ユナイテッド・シネマ大津」で、今月の21日から上映が始まります。

■昨年末のことになりますが、文学部の真宗学科や大学院実践真宗学科の若手教員の皆さんと、懇談するチャンスがありました。その時も、この「沈黙」のことがすごく話題になりました。呑みながらのディスカッションだったので、なんだか記憶が曖昧になっていますが、「信仰する」とはどういうことなのか…そのような議論の文脈上でこの映画の話題も出てきたように思います。

■この映画の原作である遠藤周作の『沈黙』(1966年)を、私自身は、いつ読んだのかはっきり思い出せません。自宅の書架にきちんと配架してありますが、記憶が曖昧です。おそらくですが、予備校生から大学生のときに、自宅の書架にあったものを読んだのではないかと思います。本を購入したのは私ではありません。両親のどちらかが読んだものだと思います。だから読み方も、自宅の書架にある本を「なんとなく…」読んでいたのだと思います。あの頃の私で理解できたのか、甚だ怪しいところがあります。同じく遠藤周作の『イエスの生涯』(1973年)を読んだときはもう30歳を超えていました。こちらは、友人の勧めもあり「しっかり」読みました。ただし、こちらも自分で購入したわけではありません。大学時代のサークルの先輩からいただいたものでした。先輩が就職のため下宿から引越しをする際に、引越しの荷造りを手伝ったお礼にいただいたものです。今も手元にありますが、裏表紙には先輩の名前と買った日付と書店名(1977.1.22 梅田、旭屋)が書かれています。とても几帳面な字です。ああ、話しがずれてしまいました…。というわけで、「なんとなく…」読んだ『沈黙』の方を、58歳になった今、もう一度読んでみたいと思っています。もちろん、映画を観る前にです。

■小説の最後には、作者である遠藤周作の「あとがき」があります。そこには、この小説でキリスト教を棄教するカトリックの司祭ロドリゴに関して、次のように書いています。少し気になるところです。

ロドリゴの最後の信仰はプロテスタンティズムに近いと思われるが、しかしこれは私の今の立場である。それによって受ける神学的な批判ももちろん承知しているが、どうにも仕方がない。

■ロドリゴの最後の信仰とはどのようなものでしょうか。『沈黙』の中で、棄教したロドリゴに対して、奉行・筑後守は次のように言っています。

「かつて余はそこもとと同じ切支丹パードレに訊ねたことがある。仏の慈悲と切支丹デウスの慈悲とはいかに違うのかと。どうにもならぬ己の弱さに、衆生がすがる仏の慈悲、これを救いと日本では教えておる。だがそのパードレは、はっきりと申した。切支丹の申す救いとは、それは違うとな。切支丹の救いとはデウスにすがるだけのものではなく、信徒が力の限り守る心の強さがそれに伴わねばならぬと。してみるとそこもと、やはり切支丹の教えを、この日本と申す泥沼の中でいつしか曲げてしまったのであろう」

基督教とはあなたの言うようなものではない、と司祭は叫ぼうとした。

■「基督教とはあなたの言うようなものではない」。ここに遠藤周作自身のキリスト教に対する考えが示されているように思います。ということで、『沈黙』を再読し、映画を観たあとに、また昨年末のように仏教の研究をされている若手教員の皆さんと、この映画について語り合いたものです。人間の弱さと、信仰の問題について。

【追記1】■『沈黙』の登場人物である司祭ロドリゴには、実在のモデルがあります。ジョヴァンニ・バッティスタ・シドッチです。キリシタン禁制下にあった江戸中期(1708年)に潜入するもすぐに捕らえられ、長崎を経由して江戸に送られました。新井白石の『西洋記聞』は、このシドッチからの話しに基づいて書かれたものです。彼は、茗荷谷にある切支丹屋敷に軟禁されました。以下は、切支丹屋敷跡から、シドッチと見られるイタリア人男性の人骨が見つかったという記事です。

キリシタン屋敷跡から出土した人骨が語る、宣教師シドッチの信仰

【追記2】■『沈黙』に関する評論文を見つけました。文学を専門にしているわけではないので、この評論文をどう評価して良いのかはわかりませんが、参考になりました。 遠藤周作・「沈黙」について

新年法要

■本日から、仕事が始まりました。多くの民間企業では、昨日に「仕事始めの行事」が行われていると思いますが、龍谷大学では、本日、「新年法要」が行われました。場所は、大学の本部のある深草キャンバスの顕真館というホールです。法要では、「正信偈」と「念仏・和讃」を出席者で唱和しました。私は真宗の家で育った訳ではないので、この「正信偈」が身についているわけではありません。ですから、付け焼き刃の知識でしかありませんが、「正信偈」とは「正信念仏偈(しょうしんねんぶつげ)」のことで、親鸞の著書である『教行信証』の「行巻」の終わりにある七言百二十句の偈文です。偈とは、仏の徳をたたえ、教理を説く詩のことです。今日は現代語訳を読んで意味を噛み締めながら、唱和させていただきました。

■写真は、今日の「新年法要」が行われた顕真館です。入口の石段は、京都の市電の軌道石を再利用しているといいます。入口の上にあるのは、平山郁夫画伯の陶板画「祇園精舎」です。龍谷ミュージアムの初代館長である宮治昭先生は、以下のように解説されています。

『祇園精舎』

平山郁夫画伯は広島での原爆の被爆体験を原点にして、仏教に平和と心の支えを見出し、シルクロードの仏教を生涯のテーマとして、毎年現地に取材し、それをもとに多くの作品を描き続けました。第4回院展に出品した、玄奘三蔵の求法を主題にした「仏教伝来」は、三蔵法師の強靭な精神が周囲に幻想的な光を醸し出している作品で、高い評価を得ました。それ以降、釈尊の悟りと足跡を追って、その体験に迫ろうとした「出山釈迦」や「建立金剛心図」など名作をいくつも残しています。龍谷大学深草学舎の顕真館に陶板画として飾られている「祇園精舎」は、そうした平山画伯の力作の原画をもとに制作されたものです。釈尊の説法を聞いて感激した給孤独長者が、園林一面に金貨を敷きつめて土地を祇陀太子より購入し、釈尊に寄進する話に由来するものですが、画伯の関心はその説話自体ではなく、説法する釈尊と従う弟子達、それを聴いて帰依する人々の、自然のなかでの荘厳な雰囲気に焦点が絞られています。画伯自身、「祇園精舎を何度か訪れるうちに、生い茂る大樹の葉陰からこぼれる光が、微妙な色彩と雰囲気を出していて、とても美しく感じた時があった。それは自然でありながら崇高さがあり、宗教的な雰囲気に通じていた。そうした光をバックに、『祇園精舎』と題して説法する釈迦と弟子を描いた」と述べています。

平山画伯は仏教に関わる画業だけでなく、文化財の保護、修復活動にも多大な役割を果たされました。シルクロードの地、仏教伝来の道筋に数多くの貴重な遺跡と美術品があり、戦乱や自然による文化財の破壊、崩壊に心を痛められ、文化財赤十字という構想のもとに、ユネスコや日本政府に働きかけ、バーミヤーン、敦煌、ボドブドゥールなどの遺跡保護にも大きな足跡を残しました。

黒田一樹さんのこと

■昨年の5月に、「黒田一樹さんの講演会」をエントリーしました。そこでは、末期癌から復活し『すごいぞ! 私鉄王国・関西』を出版された黒田一樹さんの講演会のことを書きました。その黒田さんが、本日の0時34分にご逝去されました。末期癌と闘いながら、最後まで目標と夢を失うことはありませんでした。多くの方達がそのような黒田さんから勇気付けられました。また同時に、多くの方達が、直接何もできないにしろ、facebookを通して癌と闘う黒田さんを応援し続けました。昨年末のfacebookへの黒田さんの投稿では少し弱音を吐かれているかのようでしたので、心配をしていました。本日、早朝4時頃に目を覚まし、iPadeでfacebookを確認したところ一番最初に黒田さんのご家族からの投稿があり、ご逝去されたことを知りました。

■昨年の5月に、「黒田一樹さんの講演会」をエントリーしました。そこでは、末期癌から復活し『すごいぞ! 私鉄王国・関西』を出版された黒田一樹さんの講演会のことを書きました。その黒田さんが、本日の0時34分にご逝去されました。末期癌と闘いながら、最後まで目標と夢を失うことはありませんでした。多くの方達がそのような黒田さんから勇気付けられました。また同時に、多くの方達が、直接何もできないにしろ、facebookを通して癌と闘う黒田さんを応援し続けました。昨年末のfacebookへの黒田さんの投稿では少し弱音を吐かれているかのようでしたので、心配をしていました。本日、早朝4時頃に目を覚まし、iPadeでfacebookを確認したところ一番最初に黒田さんのご家族からの投稿があり、ご逝去されたことを知りました。

■黒田さんに初めてお会いしたのは、滋賀県大津市の中心市街地にある「パーンの笛」というジャズバーです。おそらく7〜8年前のことでしょうか。お仕事の関係で、京阪電車の社員の方と来店されていました。その時、黒田さんのとてもチャーミングなお話しぶりに魅了されてしまいました。一昨年の1月には、上京の折にお会いするチャンスもいただきましたが、残念ながら私の都合がつきませんでした。とはいえ、facebookを介してお付き合いをいただき、fb上のある鉄道ファンのグループにお誘いすると、快くご参加くださいました。そして鉄道に対する深い愛と知識と体験を元に、みるみるこのグループの主力メンバーとなって活躍されました。2度目にお目にかかったのは、冒頭に書いた大阪で開催された出版記念講演会とパーティの場でした。あの時のご様子から、また関西にもお越し頂けるものと固く信じておりましたが、本日の悲報に接し、本当に悲しくて悲しくて、残念でなりません。私のささやかな夢は、黒田さんと一緒に大阪近郊区間を1日で回ることでした。それも叶わないことになってしまいました。

■黒田さんとの最後のやり取りは、大晦日の日になりました。前述した鉄道ファンのグループへの投稿の最後に「黒田 一樹さん、応援しています!また、講演会に伺いますから」と呼びかけたことに「いいね!」をくださったのが最後になりました。1年間近くの闘病で苦しまれながらも、最後の最後まで黒田流の美意識とダンディズムを貫き通されたことに敬服しております。このような方は、なかなかいらっしゃらない。しかし今は、唯々、安らかにお体を休めて頂きたいと念じるばかりです。このように美意識とダンディズムを貫き通せたのも、奥様やご家族の皆様の支えがあったからこそと思っております。

謹んでお悔やみ申し上げます。

【追記】■昨日から、このブログへのアクセス数が伸びています。おそらく、多くの皆さんは、亡くなった黒田一樹さんに関する情報を検索されているうちに、ここに辿りつかれたのかなと思います。Googleの検索順位も5位となっています。本当に申し訳ないのですが、ここに書いてあることは、ささやかな私の思い出でしかありません。facebookでは、黒田さんと昔からのお友達である皆さんが、黒田さんとの思い出を続々と投稿されています。ぜひ、そちらをお読みください。私も、皆さんの思い出を読ませていただきながら、黒田さんのお人柄に感動しています。

■私は、根っからの鉄道ファンではありません。鉄道好きなおじさんではありますが、鉄道に関する知識や経験がほとんどありません。そのような本物の鉄道ファン皆さんの前では何もいえなくなってしまうのです。しかし黒田さんは、「鉄道は知識ではなく、センスなんだ」と言って、色々、鉄道の楽しみ方を教えてくださいました。マニアの世界にある単純に知識の量を競うようなことを、少し軽蔑されていたようにも思います。私のようなちょっとだけ「鉄道好きのおじさん」は、そのような黒田さんに、ある種の「優しさ」のようなものも感じていました。

■普段、私は大学教員をして若い学生の皆さんと接しており、学生の教育のあり方について色々悩んでいるわけですが、そのような学生の教育という点についても、黒田さんとやり取りをした記憶があります。黒田さんも、専門学校で学生の皆さんを指導されていたからです。もう少し、この辺りについても議論をしたかったところです。

お正月の介護

■元旦。滋賀の老人ホームに入所している老母が、日帰りで我が家にやってきました。もちろん、一人ではやってくることはできませんので、車で迎えに行くのです。我家の車はトヨタのSpadeという車種で、オプションで助手席を介護仕様にしてもらっています。電動で助手席が回転し、車外へスライドダウンするようになっているのです。簡単に言えば、電動で補助席が外にグイーンと出てくるようになっているのです。高齢者や障害者の方達にも乗車が楽なようになっています。うちの母親の場合は、目も足も不自由になっています。しかし、この車だと車椅子からでも比較的楽に助手席に座ることができます。夫婦で介護世代であることから、親の世話をすることを考えてこの車を選びました。

■さて、我が家までの移動はこれでOKなんですが、問題があります。我が家には道路から玄関まで10数段の階段があるのです。ここがネックになります。大晦日から息子が帰省していたことから、2人で母親の両脇を抱えてなんとか登りきることができました。こうやって母親の世話をしながら、自分が年老いた時はどうなるのか…と想像するようにしています。目の前の老婆は、自分の老いのレッスンの先生でもある。老いを学ばさせていただいている…と思うようにしています。

■母は目が悪く、ほとんど視力がありません。そのようなわけで、食事も結構大変です。自分で食べることはできますが、ひとつひとつお節料理の中身を説明して、注文に応じて皿に取ることをしなければなりません。これから生まれてくるであろう自分の孫の世話と老人の世話とは、このような世話という点では同じようなものなのでしょうが、修行が足らないせいか、なかなかそのような気持ちにはなれません。修行が足りません。このように目と足は不自由なのですが、頭と口はまだ比較的しっかりしており、よく喋ること…。孫である息子は疲れて昼寝体制に入ってしまいました。私は書斎から学生の卒論を持ち出し、よく喋る母親の横で卒論の原稿に赤ペンを入れることにしました。適当に相槌をうちながらも、母親の話しは右の耳から左の耳へ…。私にはなかなか傾聴ボランティアの方達のようにはできません。あのような傾聴は、血が繋がっていないからできることなのだと思います。

■ここに1枚の写真があります。右側の方です。着物を着ている女性が母親です。今から53年前の写真です。たぶん31歳だと思います。その横は、亡くなった父。この時は36歳です。そして千歳飴を持っているのが私になります。写真を撮影したのは昭和38年。1963年です。七五三であることから11月だと思います。しかし、こうやって写真眺めてみると、「人生は一瞬の出来事」のように感じられてなりません。親に育てられ、大人になれば今度は自分の子供を育て、子育てを終えてしまった後は、親の介護がやってくる。そして介護が終わると自分の老後です。それで人生は終わりです。当たり前のことですが、本当に上手くできているな〜とつくづく思うわけです。

■ところで、若い頃にバイオリンを弾いていたことは、このブログのエントリーでも何度か書いたように思います。写真の中の私は5歳ですが、この歳からバイオリンを習わされることになりました。ピアノかバイオリンか。拒否する選択肢はありませんでした。両親がクラシック音楽が好きで強い関心があれば別なのでしょうが、そうではありませんでした。我が家にあった重いレコードは、誰の指揮で、どこのオーケストラが演奏しているのかわかりませんが、「運命」、「新世界」、「未完成」…だけだったように記憶しています。あとは、「グレンミラーオーケストラ」と「ナット キング コール」だったかな。戦争で青春を奪われた世代が、自分たちが憧れた文化を子どもに押し付けてきた…というと言い過ぎかもしれませんが、そう思わずにはいられません。

■今もしっかり記憶しているのは、辛い辛い自宅での練習です。音楽のことなどわからない母親ですが、きちんと弾けないと手が飛んでくる…そのような時代でした。教育ママのスパルタ教育の走りなのかもしれません。大人になって思いますが、子どもはもっと緩やかにのびのびと育てなければなりません。困ったものです…と言って、もうその子どもも「アラ還」ですから、もう遅すぎますね。まあ、そのように若い頃はそのように気性の激しかった女性も、84歳になり、以前とは比べ物にならないほど穏やかになってしまいました。辛い思いをした子どもはしっかりそのことを記憶していますが、辛いことをしたご本人は、そのことをすっかり忘れてしまっているのでしょうね。こういう話しをすると、年代の近い方達は、けっこう似たような経験をされているようです。そういう時代なのかもしれません。

2017 明けましておめでとうございます

■2017年 新年あけましておめでとうございます!皆さま、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。

■2016年の元旦の投稿は次のようなものでした。

▪︎2016年 新年あけましておめでとうございます!皆さま、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。

▪︎写真はモルジブです。今、私はモルジブにいます!…と言えればよいのですが、この写真は、娘が新婚旅行のさいに撮ったものです。この風景のように、スカッと気持ちよく1年を過ごしたいものですが、さてさて、どうなるでしょうね(゚o゚;;。

■1年間を振り返ってみて、スカッと気持ちよく…とはまいりませんでした。私のマネージメント能力の問題もあるのかもしれませんが、ほとんど研究室にいることができませんでした。しかし、2017年は4月から1年間にわたり、龍谷大学の研究員制度のもとで長期研究員に就任する予定です。1年間、授業と学内行政の仕事が免除され研究に専念できるようになります。これまでも何度かこのブログで書いてきましたが、龍谷大学に勤務してからの13年間で、学生生活主任2年、研究主任1年、社会学研究科長4年、研究部長2年、合わせて9年。その他にも社会学研究科の専攻主任等の仕事も長らくやってきました。こうやって随分働いてきたので、精神的に金属疲労を起こしそうな状態にあります。ここで1年間研究員になって、これまでできなかった自分の仕事に取り組み英気を養います。

■元旦は、老人ホームに入所している老いた母親を自宅に招き、帰省していた息子と一緒に正月のお祝いをしました。そして本日、二日。朝、まだ暗いうちに自宅を出発し、滋賀県高島市鵜川にある白髭神社に初詣をいたしました。雲が出ていたので、果たして朝日が出てきてくれるのかどうか心配でしたが、なんとか7時過ぎに写真のような太陽を拝むことができました。気持ちを新たに、前向きに進んでまいります。皆様におかれましても、良い年になりますように。

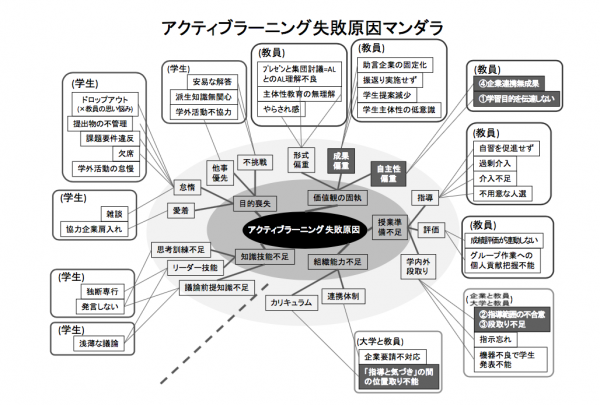

中部地域7大学による「アクティブラーニング失敗事例ハンドブック」

■2014年に発表されたものです。2014年の11月、中部地域の7つ(愛知産業大学、椙山女学園大学、中部大学、豊橋創造大学、豊橋創造大学短期大学部、名古屋商科大学、三重大学)の大学によって組織された研究チームが、「アクティブラーニング失敗事例ハンドブック」を公開しました。21のアクティプラーニングの事例をもとに、なぜ失敗したのか、その結果どうなったのか、対策についてどうすれば良いのか…、そのようなことをまとめておられます。失敗学ということでしょうか。私自身、大学を超えてこういう研究をされていたということを、つい最近知りました。成功するためのハンドブックではなく、失敗事例というところがとても重要かと思います。

■このエントリーの最後に、この報告書のリンクを貼り付けました。読むことができます。以下は、この報告書の「はじめに」のところです。どのような時代背景により、このようなアクティブラーニングを国が進めようとしているのかも含めて、よくご理解していただけるのではないかと思います。

文部科学省「産業界ニーズ事業」(平成 24-26 年)の中部地域ブロック・東海Aチーム7大学(テーマ:アクティブラーニングを活用した教育力の強化) の3年間の取組の最終成果としてこのハンドブックを提出することをここに ご報告させて頂きます。

この成果物は、これからアクティブラーニングが大学教育界に広がり深まるときに、どのような躓きの石があるかを知り、これを注意深く吟味しながら教育を設計することができるようになるための知識化を試みています。それが失敗の原因と結果のマンダラであり、典型的なケース集です。

最後に謝辞を申し上げます。まずはこの成果物の原点となる調査にご協力頂 いた中部圏 23 大学の全校の皆様、そして中川正先生(学長補佐)を中心とする幹事校・三重大学の皆様、東海Aチーム各校の皆様の一方ならぬご尽力を頂きました。また、この成果物に先だってインターンシップ高度化のテーマで嚆矢的な失敗事例調査報告をまとめて頂いた東海Bチーム(担当副幹事校・ 名古屋産業大学)、ご助言を頂きました静岡チーム(同・静岡大学)、北陸チー ム(同・金城大学短期大学部)の皆様。そして、本事業が3年にわたる産業界との対話を通じて教育力向上をめざしてきたものであり、お世話になった産業界の皆様、とりわけ成果物のとりまとめに際しての合宿研修(8月・名古屋) で多くの対話をさせて頂いた株式会社ベネッセコーポレーション大学事業部・FSP 事務局の皆様、株式会社 JTB 中部の皆様、そしてこのような貴重な大学間組織連携の機会を頂けた文部科学省の皆様など、ここに書き切れないほど多くの方々のお世話になりました。全ての方々にこの場を借りまして厚く御礼を申し上げます。

このハンドブックが、アクティブラーニングを実践している一人でも多くの 人々にとって価値あるものとならんことを切に願っています。

産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業(H24-H26)

中部圏23大学 東海Aチーム7校 (愛知産業大学、椙山女学園大学、中部大学、

豊橋創造大学、豊橋創造大学短期大学部、三重大学(担当副幹事校・名古屋商科大学) 亀倉 正彦(経営学部・教授)

■AL(Active Learning:アクティブラーニング)、CBL(Community Based Learning:コミュニティベースドラーニング)、PBL(Problem Based Learning:問題解決型授業)といった、学生が能動的に学修に参加するための教育について大いに関心があります。それは、企業にとって必要とされる人材を養成するため…というよりも、これからの人口減少社会で行政サービスの低下が予想される中、多用な価値観を持った人びととともに地域社会の「共助の仕組み」を創造していける人材が必要だと考えているからなのです。AL、CBL、PBLの範疇に入るのでしょうが、文部科学省の「現代GP」に2007年に採択された地域連携型の教育プログラム「大津エンパワねっと」には、企画段階からすれば10年間にわたって関わってきましたし、ゼミ活動の一環としてりの取り組みである「龍谷大学・北船路米づくり研究会」の活動は7年目になります。しかし、自分自身はこのような教育法の専門家でもないし、体系だって勉強してきたわけではありません。私の場合は、社会学の知識をベースに、自分自身の地域貢献活動での知見を加えて、手探りで進めてきました。しかし、それは個人的なことでしかありません。

■この報告書に書かれていることついては、ひとつひとつが、ある意味で「アクティブラーニングのあるある」ネタです。各大学が色々苦労されていることもよくわかりました。文部省の音頭取りでしょうが、こうやって大学を超えたこういう取り組み、素晴らしいことだと思います。ところで龍谷大学は、様々な教学主体がそれぞれの立場でAL、CBL、PBLに関連するプログラムに取り組んでいます。これはあくまで個人的な考えですが、たくさんのプログラムが一つの大学の中にあるにも関わらず、それらプログラム相互間で学び合う、知見を集積する、プログラム間の相互作用から新しい教学創造に取り組むということをしてきていません。とても残念なことです。勿体無い…。教育・研究・地位貢献/連携がうまく噛み合った形での運営ができないものか…、そう思っています。

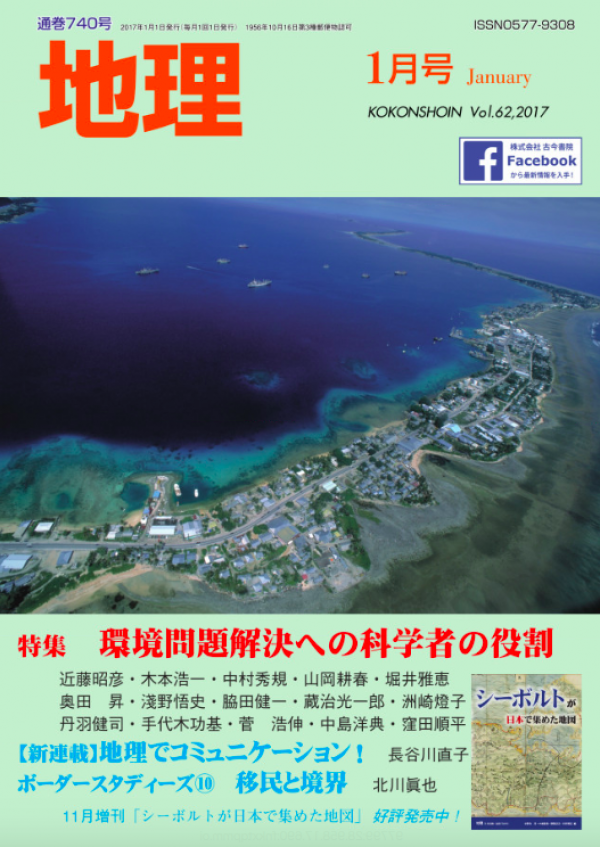

月刊『地理』2017年1月号

■月刊『地理』(通巻740号 2017年1月号)の特集「環境問題解決への科学者の役割」に、総合地球環境学研究所で取り組んでいるプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の紹介を兼ねたエッセー「超学際科学に基づく順応的流域ガバナンス-生物多様性が駆動する栄養循環と人間のしあわせ」が掲載されました。プロジェクトの代表である奥田昇さんと、プロジェクト研究員である淺野悟史さんとの共著です。私は、プロジェクト全体のフレームといくつかの基本的なアイデアを提供しているので、ここに名前を連ねています。だから共著なのですが、執筆の中心は代表者の奥田さん、そしてプロジエクト研究員の淺野さんがサポートしています。

■改めて読んでみて思うこと。私たちのプロジェクトは、学際を超えた超学際的研究プロジェクトであることから、非常にたくさんの分野の方達が参加しています。ひとつのプロジェクトであっても多様な考え方がそこにはあるわけです。これは生態学者である奥田さんの立場から見た私たちのプロジェクトであることがよくわかります。立場が変われば、表現の仕方等では微妙に違いが出てくると思います(自分だと、こういう啓蒙的な姿勢とか、「欠如モデル」的なことは絶対に書かない/書けないだろうな…とか)。文章というものは、人柄が出る。その人の骨身に染み込んでいるものが出てきます。そういうものですから。それは仕方のないことです。とはいえ、多くの皆さんに、プロジェクトが理解しやすい内容になっているのではないでしょうか。

■ところで、この特集の冒頭は、千葉大学環境リモートセンシング研究センターの近藤昭彦さんの「環境問題の現場における科学者とステークホルダーの協働」です(近藤さんが、この特集をコーディネートされたのだと思います)。このブログでも何度か取り上げた「Future Earth」の話しから始まります。新しい地球環境イニシアティブである「Future Earth」(FE)は、問題解決型プログラムであり、ステークホルダー(利害関係者、SH)との協働によるトランスディシプリナリティー(超学際)の実現を重要な達成目標として掲げています。しかし、このステークホルダーは多様で多層で考慮すべき課題が多いと近藤さんは述べています。

しかし、FEの理念に今日んを持った研究者としての立場からは、SHとして現場の当事者を考えたい。それはFEが対象とする問題は、それが地球環境問題であるとしても、人にとっては地域における自然との関係性の問題として出現するからである。その考え方の基盤には、地域を良くすることが世界を良くすることにつながる、現在を良くすることがより良い未来の創成につながる、という考え方がある。これは、環境社会学における地球的地域主義(グローカルの考え方)である。

現代における経験に基づくと、問題の解決を諒解するために必要な基準として、①共感基準、②理念(原則)基準、③合理性基準、があるように思える。まず、SHとの間で、共感がなければ協働にはならない。次に、どのような社会が望ましいかという理念が共有される必要がある。問題の現場から離れたところにいる科学者にとっては理念であるが、SHにとっては原則となる。最後に、③科学の成果を問題解決に取り入れたい。FEにおいては、通常の科学の③だけでなく、①②の基準を重視することが超学際の達成につながると考えられる。

■このような考えを提示した後、ご自身で関わってこられた原子力災害や印旗沼流域の環境問題を例に、科学者とSHとの関係について検討されています。そして、「SHとの共感を大切と考え、自らもSHとして政策に関わり、問題解決に関与する立場をとりたい」と自分の立ち位置を説明されます。そのような研究は、近藤さんも言われているように「論文で成果を競う従来型の研究ではなく、問題の解決の達成を目指す活動の中で役割を果たしたかどうかが問われる研究」ということになります。この点に関してですが、ビエルクというアメリカの政治学者(政策科学者)の著書『 The honest broker』を元に、科学者と政策の関係性に関する類型を元に4つのタイプを提示されています。

①純粋な科学者(政策には関与せず研究の成果を提示)

②科学の仲介者(研究成果を政策に提言)

③論点主義者(研究成果をもとに特定の政策を提言、主張)

④複数の政策の誠実な仲介者(研究に基づき可能な複数の政策を提言)

■私が専攻分野である社会学の場合は、ほとんどの研究者は①だと思います。しかし、社会問題を扱う研究者の場合は③であることが多くなるかもしれません。印象論でしかありませんが。近藤さんは、この③については次のように述べています。「特定のSHとの協働はあるが、特定の政策を提言、主張するものである。例えば、特定の施策に対する反対運動や推進に関わる研究は③に属すると考えられる」。日本の社会学の者の多くは、経済学者などとは違って、自ら政策の現場に飛び込み提言を行う人は少ないように思います(経済学では②の人の割合が社会学よりもずっと高いと思います)。もちろん論文の中で政策批判を行うことはあっても提言する人は少数派です。私の細かな専門分野を言えば環境社会学ということになりますが、この環境社会学の場合でも③の研究者がほとんどでしょう。

■近藤さんは、FE科学を推進するために必要なのは④なのだと言います。ただし、これは個人で達成することが困難なため、科学者集団として対応していくことが必要になってきます。私は、30歳代の終わりから文理融合・文理連携の研究プロジェクトにずっと関わってきました。そのような経験を積みながら考えてきたことは、近藤さんが主張されていることとほぼ重なり合うように思います。私自身も、総合地球環境学研究所のプロジェクトを通して、地域の広い意味での活性化と地域環境問題の解決を同時に視野に入れ、しかも地域の皆さんと一緒に考えながら活動し、さらに政策にも関わろうとしているからです。今日は、近藤さんの書かれたものを拝読し、非常に「勇気づけられた/力づけられた」ような気持ちになりました。④に取り組もうという考えを持った研究者は、まだまだ少数派だからです。

■ピエルクの文献ですが、以下の通りです。

Pielke, R. A.(2007): The honest broker: making sense of science in policy and politics. Cambridge University Press.

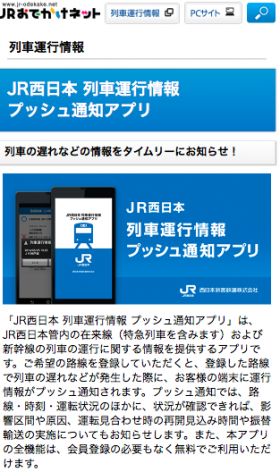

列車運行情報プッシュ通知アプリ

■JR湖西線の最終電車に乗ったものの、強風のため途中で動かなくなった…。前回のエントリーでは、そのことを書きました。湖西線が風に弱いってことを知っていましたが、これまで住んでいた奈良ではそのような経験をすることがありませんでした。まあ、そんなわけでfacebookに投稿したところ、やはり湖西線沿いにお住いの知り合いのMさんが、「JR西日本 列車運行情報ブッシュ通知アプリ」というものを教えてくださいました。

■JR湖西線の最終電車に乗ったものの、強風のため途中で動かなくなった…。前回のエントリーでは、そのことを書きました。湖西線が風に弱いってことを知っていましたが、これまで住んでいた奈良ではそのような経験をすることがありませんでした。まあ、そんなわけでfacebookに投稿したところ、やはり湖西線沿いにお住いの知り合いのMさんが、「JR西日本 列車運行情報ブッシュ通知アプリ」というものを教えてくださいました。

「JR西日本 列車運行情報 プッシュ通知アプリ」は、JR西日本管内の在来線(特急列車を含みます)および新幹線の列車の運行に関する情報を提供するアプリです。ご希望の路線を登録していただくと、登録した路線で列車の遅れなどが発生した際に、お客様の端末に運行情報がプッシュ通知されます。プッシュ通知では、路線・時刻・運転状況のほかに、状況が確認できれば、影響区間や原因、運転見合わせ時の再開見込み時間や振替輸送の実施についてもお知らせします

■ということで、JR西日本の「湖西線」、「琵琶湖線」、「京都線」、「神戸線」、「草津線」の5つを登録してみました。いずれも通勤や仕事で使う頻度の高い路線です。このアプリをインストールしていれば安心というわけにはいきませんが、突然、びっくりするようなことはなくなります。早めに、別のルートで移動することも考えることもできますからね。ところでMさんは高島市の農村部にお住まいですが、防災無線があり、区長さん経由で様々な情報が流れてくるのだそうです。その中には、JRの運行情報もあり「JR近江今津駅からのお知らせです。」という感じで地域に情報が共有されているそうです。

比良オロシと湖西線

■昨晩は、今年最後の忘年会でした。龍谷大学の世界仏教文化研究センターの関係者の皆さんとの忘年会でした。センターの職員や研究員の皆さん以外にも、文学部の真宗学、仏教学そして実践真宗学研究科の若手教員の皆さんもご参加くださいました。当初は、研究部長として世界仏教文化研究センターの皆さんのご苦労をねぎらうつもりでやってきたのですが、すっかりそんなことは忘れて、最終電車近くまで、皆さんと宗教や仏教と社会との関係について、いろいろお話しをさせていただくことができました。

■とても勉強になりました。こういった、学部の壁を超えた形での学問的な「つながり」は非常に大切だと思いました。私自身、素人勉強のレベルで仏教の本を読んでいますが、普段思っている素朴な疑問についても、いろいろ教えていただくことができました。ありがたかったです。

本学には実践真宗学研究科がありますが、そこでは社会実践実習に取り組んでおられます。社会学部で行なっているCBL教育等とも関係があります。両者とも学内の組織であるにもかかわらず、あまり交流がありません。「つながる」ことで、もっといろいろできるはずです。様々な可能性が顕在化してくるといいなと思います。

■というわけで、気分良く京都駅から湖西線の終電に乗ったのですが、電車は大津京までしか進みません。どうしたんでしょう。車内放送からは、強風で湖西線、再開の目処がたっていないというのです。あとで調べてみましたが、JR西日本列車運行情報がtwitterで「湖西線では強風のため、堅田駅~近江今津駅間で運転を見合わせています。現在も、断続的に非常に強い風が吹いているため、本日は最終列車まで運転を見合わせます」という情報を流していました。これはいけません。1時間待って1時半頃になっても動きそうにないので、JR大津京駅からはタクシーで帰ることにしました。仕方ありません…。湖西線が強風で止まる…というのは、よく知られたことです。湖西線沿いに暮らすようになって、その「洗礼」を受けたわけですね。

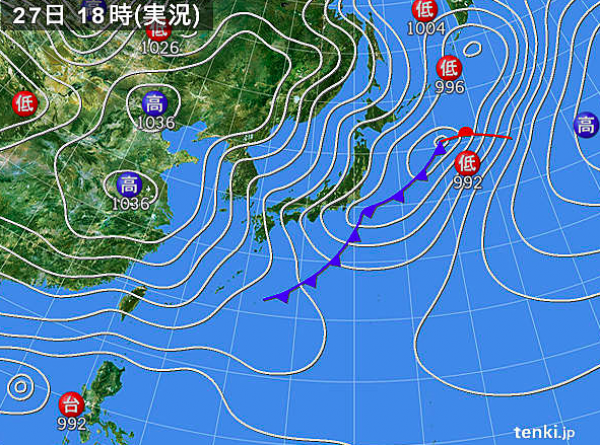

■堅田駅から近江今津駅までの間には、比良山系がそびえ立っています。この比良山系から琵琶湖側の大津市の旧志賀町へ吹き降ろす強風のことを、「比良オロシ」と言います。長年にわたって滋賀の気象について研究されてきた松井一幸さんと武田 栄夫さんが2001年に発表された研究成果によれば、「比良オロシ発生時には『気圧が比良山系から見て、北西に高く南東に低い状態で、地上等圧線が北東から南西にほぼ 45°に走っている』ことが殆どの場合に見られた。この 事実を『比良オロシの45度マジック』と呼ぶことにする」と述べておられます。ただし、「45 度マジックは比良オロシが発生するための必要条件であるが十分条件ではない。比良オロシが発生するためには,ある程度の気圧傾度や寒気が必要である」ということも述べておられます。

■私自身、気象や天気図のことについてはよくわかっていませんが、昨日の晩18時の天気図を見てみたいと思います。トップの画像がその天気図です。確かに「気圧が比良山系から見て、北西に高く南東に低い状態で、地上等圧線が北東から南西にほぼ 45°に走っている」ことがわかります。ネットの天気予報では、「26日(月)から27日(火)にかけては低気圧が発達しながら通過する影響で広く雨や雪となり、風も強まります。天気も気温も変化が大きくなりそうです」とのことでしたが、実際、滋賀は夜に大荒れとなり、湖西線は止まってしまいました。ちなみに、湖西にある南小松では、21時01分に、最大瞬間風速が25.8m/s(北北東)となったようです。相当強い風です。