地域づくり型生涯学習講座モデル事業 蛭川地区交流会 (岐阜県・中津川市)

■一昨日、龍谷大学のシンポジウムを終えてから、午後からは岐阜県の中津川市に移動しました。そして昨日は、朝9時半から昼過ぎまで、中津川市蛭川にある公民館で、「地域づくり型生涯学習講座モデル事業 蛭川地区交流会」を開催しました。今日も予定時間をオーバーするほど盛り上がり、無事に終了しました。農業法人の代表、商工会の職員、自主保育のお母さんたち、新規就農者、みんなが自分の家の正月の鏡餅を自分で作れるようになったら…との思いで活動しているもち米生産者のグループ、無農薬の農業に取り組むグループ、公民館長、小学校の校長、中学校の校長、地域振興のまとめ役の皆さん…上は75歳から下は24歳まで、蛭川の中で、様々な地域づくり活動に関わっている皆さんがご参加くださり、いっぱい、いっぱい語って下さいました。ありがとうございました。

■「こうなったら素敵だな」と思っていること、「どうしようか困ったな〜」と思っていること、そのような心の中でモヤモヤしていることを、今日のように実際にあって語りあうこと。そのための「場づくり」と「関係づくり」。とても大切だと思っています。そのような「場づくり」や「関係づくり」から始まって、地域の中に、相補的でかつ「1+1」が「なんと3…‼︎」になるようなシナジー効果を産む協働のネットワークをどのように作っていくのかというについても、とても大切なことだと思っています。

■もうすでに、昨日ご参加いただいた皆さんの中には、そのような協働関係が生まれつつあります。地域の中にある潜在的な可能性を、そのような相補的な関係や協働のネットワークのなかでどのように顕在化していくのか。ワクワクしてきますね。これからの蛭川の展開、とっても楽しみです‼︎ 地域づくりをご支援いただく市役所の職員の皆さんには、さらに所内での部署間連携を推し進めていただければと思います。地域づくり・まちづくりという間口の広い活動に対応できるように努力していただければと思います。長らくお世話いただきました、中津川市役所の伊藤公一さんと中尾まゆみさん、ありがとうございました。

■2005年だったと思いますが、愛知県の「団塊世代提案型地域づくりモデル事業審査委員会」の委員になったことが事の始まりです。私の講演を聞かれた岐阜県の生涯学習の担当者から、岐阜県の「地域づくり型生涯学習」を手伝って欲しいとの依頼を受けました。岐阜市、各務原市、可児市、羽島市…と岐阜県内の各所で講演をしてきたうちの一つが中津川市でした。そして、中津川市で講演をさせていただいたご縁で、今度は中津川市のお手伝い、市内の地域づくりをお手伝いすることになりました。もう一方的に話しをする講演という形式では、私としては不十分だと思っていたので、地域の皆さんと双方向の、インタラクティブな交流会を持たせていただくことにしました。その場の瞬発力、アドリブ力、自分の力が試されるわけですが、毎回楽しい交流会をさせていただくことができました。中津川市の皆さん、ありがとうございました。

【追記】

■今日は、参加者からメッセージをいただきました。「短い時間だったかもしれませんが、あれほど地域の色々な人が集まって本音を言い合う、という場はこれまでなかったこともあり非常に密の濃い時間を過ごさせていただきました」と素敵な感想を送ってくださいました。

龍谷大学シンポジウム「日本料理の新しい味を探る」

■一昨日は龍谷大学のシンポジウムに参加…といっても、研究部の職員の皆さんと一緒に運営側として参加しました。来賓の受け付け係と、一応、統括…というか責任者として参加です。昨年に続き、龍谷大学(食と農の総合研究所付属「食の嗜好研究センター」)、NPO法人日本料理アカデミー、日本料理ラボラトリー研究会の主催によるシンポジウムです。場所は京都の二条城前にある「ANAクラウンプラザホテル京都」、テーマは「日本料理の新しい味を探る」です。参加された料理人の皆さんが、日本料理の出汁の基本である昆布や鰹節をベースにせずに、日本料理の持っている潜在的可能性を引き出すための挑戦、日本料理の伝統を大切にした上での新たな挑戦をされました。その挑戦を、シンポジウム終了後、ラーメンのスープという形で少しずつ味わうことができました。多くの皆さんにご来場いただきました。ありがとうございました。

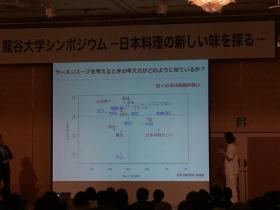

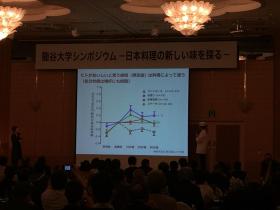

■シンポジウムは第1部と第2部に分かれて行われました。第1部では、「食の嗜好研究センター」の伏木亨センター長からの趣旨説明が行われた後、「研究者VS.料理人」という2つの対談が行われました。1つめは、山崎英恵・副センター長と「京料理 木乃婦」の高橋拓児さんの対談でした。画像は、その対談の時に上映されたパワーポイントの一部です。日本料理でもない、西洋料理でもない、中華料理でもない、基本の「コア」の部分を抽出すことに挑戦されたことがわかりました。「料理の国籍をはずしながら、共通点(コア)をあだり出し、どの料理からも同じ距離の味わい」を作り出し、それをベースにラーメンのスープにしようというのです。そのあとは、味の素株式会社イノベーション研究所の川崎寛也さんとフレンチレストラン「レフェルヴェソンス」の生江史伸シェフの対談でした。こちらも興味深い内容でした。科学的な分析と繊細な料理人の経験知とがうまく交叉する対談だったと思います。いずれ、このシンポジウムの報告書が出されることになると思いますので、詳しい内容はそちらをご覧いただければと思います。

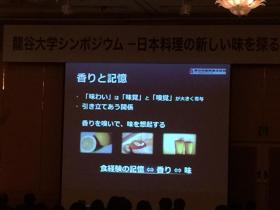

■第2部は、京都の老舗料亭の料理人の皆さんによるプレゼンテーションでした。それぞれに、いろいろ工夫を凝らされていることがわかりました。ただし、ここでは料理人の方のプレゼンテーションではなく、「香り」の研究をされている企業のプレゼンテーションを紹介したいと思います。長谷川香料株式会社総合研究所の網塚貴彦さんのプレゼンテーションです。網塚さんは、「味わい」は「味覚」と「臭覚」が大きく寄与しており、お互いに引き立てあう関係にあると説明されました。人間は、香りを嗅いで、味を想起します。「食経験の記憶」と香りと味が関係しあっているのです。人間の味覚という感覚は大変繊細というか、興味深いものですね。そこで、網塚さんは、「香りで味を感じられるか」ということに挑戦されました。テーマは、すき焼きと味噌ラーメン。それぞれコップの中身はお湯なのですが、人工的にすき焼きと味噌ラーメンの香りを再現しているのだそうです。もし、そのお湯を飲んで味が感じられるのならば、それは「記憶味」だというのです。非常に面白いなあと思いました。

■これは、ラーメンの試食風景です。みなさん、非常に満足されたご様子でした。

■この日のシンポジウムは、10時半から始まりましたが、私たち運営側のスタッフは、会場の「ANAクラウンプラザホテル京都」に8時集合でした。職員の皆さん朝早くからご苦労様でした。もちろん、これだけのシンポジウムを開催しようと思うと、かなりの準備期間が必要です。担当の職員の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。

【追記1】■シンポジウムの終了後、懐かしい方に声をかけていただきました。2009年に開催された第1回「大津ジャズフェスティバル」で一緒に実行委員を務め、ジャズフェスティバルの当日は環境班で一緒にゴミ拾いをした「やおちゃん」でした。龍谷大学瀬田研究部の職員さんと、英会話教室でお友達なんだそうです!! 世間は狭いです。「やおちゃん」、声をかけてくれてありがとう〜‼︎ ジャズフェスの後片付けをして帰宅する時、確か、京阪の石場駅から膳所駅まで電車で移動したのですが、向かいに座った「やおちゃん」が疲れた私に甘いをお菓子を分けてくれたのを今でも記憶しています。「やおちゃん」にこんなところで再開できるとは!!

自分ではわからない方言

■岩手県立大学に勤務していた当時の学生がfacebookでタグ付けされていました。もちろん、卒業してから15年以上たっていますから30歳代後半になりますね。立派な社会人になっています。タグ付された写真で、その学生、いやい卒業生は立派な社会人のオーラを放っていました。彼とはfacebookでのお「友達」なのですが、彼自信によるfacebookへの投稿はほぼ無く、開店休業状態になっています。タグ付けに気がついて、ひさしぶりに彼のページを覗いてみました。すると、彼と「友達」になった時の投稿をすぐに「発見」しました。そこにはこう書いてありました。「申請ありがとうございました。大変、ご無沙汰しております。今は東京の支社に勤務していました。住まいは横浜ですが、通勤で1時間以上かかっています」。標準語だと「東京の支社に勤務しています」になるはずなのですが、どういうわけか過去形になっています。彼は宮城県の塩竈市出身です。

■この「過去形」については、多くの皆さんからコメントをいただきました。

新潟の長岡辺りですと、電話を掛けたときに、自分の名前にでしたと付けます。こんな感じです。「もしもし、脇田さんですか?私、Mでした」となります。これはビックリしました。山形の庄内でも聞いたことがあります。

以前、よく使っていた旅行会社の窓口のお姉さんは、電話をかけて、先方が出たら「●●(名前)でした。」と名乗って、お話を始められる方でした。そういう方言があるというのは、聞いていて、なんかほほえましく見ていたのを思い出しました。

■いただいたコメントから推測するに、電話で受話器をとった冒頭に「〇〇でした」というのは、山形や新潟に集中しているようです。ただし、会話のなかに、過去形が入ってくるのは東北ではよくあるように思います。いやいや、私が住んでいたのは盛岡だから、少なくとも盛岡ではと限定すべきかもしれません。私の経験を少し。私が盛岡に暮らし始めた時、書店のなかで隣の人が携帯電話で、「もしもし、ああ、今、大通りの本屋にいました」と答えていました。その時、「えっ…?今、電話かけているのは本屋じゃないの」と思いました。それが私の勘違いと気がついたのは、盛岡に住んでしばらくしてからでした。関連して調べていると、次のような記事をみつけました。「教えて! goo」です。

私は、東京に住んでいます。この前、岩手に住んでいる人に、「○○さん、いらっしゃいますか?」って電話したら、「出かけてました」って返事が返ってきたので、私は、「じゃあ、お願いします」って言ったら、「だから、出かけてました!」って同じことを言われました。私は、てっきり、さっきまで、どこかに出かけていたけど、今は家に帰ってきているんだなというふうに解釈したのですが、岩手の人がおっしゃるにはそうじゃないみたいなんです。過去完了?みたいな言い方で、「出かけてました」って言われるので、どういうことなのか教えてください。

それから、朝、「今日は、晴れていますか?」って聞いたら、「晴れてました!」って言われたのですが、夜、「今日は一日晴れていました」って言われるのは分かるのですが、朝の段階で、「晴れてました」と既に過去形の形で言われるのが不思議でなりません。もしかしたら、午後から雨になるかも分からないのに・・。

岩手県に住んでいる人の独特の言い回しなんでしょうか?

気になって仕方ありません。どなたか、教えてください。

こんにちは。生まれも育ちも岩手の花巻石鳥谷→東京→震災後、花巻のお隣の紫波という所に住んでいる30代の主婦です。

たしかに「出かけてました」や「晴れていました」は東京の方からすると戸惑うのかもしれませんね。

私は東京の下町に何年か住み使い分けていましたが、岩手県では最大限まで相手を思いやる精神が生きている感じがします。

私は東京時代最初は「晴れています!」や「出かけています!」と、です!ます!とはっきりすっきり言うのが、口では言っても心では相手に申し訳ない気がしました(笑)

東京ですと、全国から沢山の方々が来ますのではっきり言わないと伝わらない状況ですが、

岩手県の人々は一人の人に対してどれだけ気持ち良く思いやれるか?沢山の方々に出会う東京と違い、同じ方に次に会う機会も多いですしどこかで繋がっている感覚があるので、

最大限相手に失礼のないよう気持ち良く過ごせるよう丁寧な言い方が自然に出てきますが、

東京ではどれだけ相手に自分の意志、思いをはっきり伝えお互い分かりあえるか?に気を配り、

岩手ではどれだけ相手を楽しませたり慮れるか?思いやれるか?に気をつける習慣に、私の場合自然になっているようです。

お互い気持ち良く付き合うという感じでしょうか。

■こうなると、単なる方言の意味を超えて、なにかもっとお奥深いメンタリティのようなものを感じます。人間関係の在り方が方言のなかに含まれているわけです。言葉を大切にしなくてはいけない・・・と思ってしまいます。方言ってすごいですね。ところでこの方言の話題、昨日のfacebookでは、東日本、特に東北の方言に話題が集中しまたが、それ以外で私が気が付いたことに、岐阜県や愛知県のものがあります。濃尾平野にお住まいの方からのメールやメッセージでは、「〜してみえる」という表現をしばしばみかけるのです。これは、前後から解釈すると敬語なのだろうと推測しています。おそらく、ご本人は濃尾平野の方言とは意識していないのでしょう。また、和歌山弁についても、教えてもらいました。和歌山では「ざ行」と「だ行」の差が曖昧なのだそうです。そのため、「そうぞう」とキーボードで入力しようとすると、手が勝手に本来であればZのはずが無意識のうちにDを押していて、「そうどう」と入力していることがしばしばある…とのことでした。ひょっとすると、私も「標準語」のつもりで書いていて、実は関西弁の語彙や話し方が無意識のうちに出ているということもあるのではないだろうかと思っています。そんな自分ではわからない方言の奥深さを、自分自身で知りたいと思います。

京阪電鉄石山坂本線の4駅の駅名が…

■京阪電車が、大津市内を走る京阪石山坂本線の駅名を変更すると発表されました。びっくりししました。以下が、発表された内容です。PDFファイルで読むことができます。これを読むと、大津市の「観光交流基本計画」と連動しているようです。文書中では賛同とありますから、たぶんそうなのでしょう。実際に「大津市第2期観光交流基本計画策定に関する懇話会」の委員には、京阪電気鉄道株式会社の役員さんも入っておられますし。

■京阪電車が、大津市内を走る京阪石山坂本線の駅名を変更すると発表されました。びっくりししました。以下が、発表された内容です。PDFファイルで読むことができます。これを読むと、大津市の「観光交流基本計画」と連動しているようです。文書中では賛同とありますから、たぶんそうなのでしょう。実際に「大津市第2期観光交流基本計画策定に関する懇話会」の委員には、京阪電気鉄道株式会社の役員さんも入っておられますし。

京阪電気鉄道株式会社(本社:大阪市中央区、社長:加藤好文)では、大津市が策定を進めている第2期観光交流基本計画(平成29年度~)の中心的な考え方である「オンリーワンのびわ湖を活用した地域の活性化」に賛同し、びわ湖、比叡山などを訪れる観光のお客さまのよりスムーズなご移動や、沿線のお客さまの乗換利用促進を目的として、平成30年3月より、大津市内の4駅の駅名を変更します。

今回、駅名を変更するのは、①「浜大津」 ②「別所」 ③「皇子山」 ④「坂本」の4駅です。

それぞれ、①びわ湖大津観光の玄関口であることから「びわ湖浜大津」

②大津市役所に隣接していることから「大津市役所前」

③JR湖西線「大津京」との連絡駅であることから「京阪大津京」

④比叡山観光の拠点であることから「坂本比叡山口」とします。

京阪グループでは、中期経営計画「創生果敢」(平成27~29年度)の主軸戦略の一つとして「観光創造」を掲げており、びわ湖~京都・岡崎エリアの観光活性化や比叡山を含むびわ湖淀川水系を「水の路」として観光ルート化し“人の流れ”の創出に取り組んでいます。今回の駅名変更を契機として、大津線の利便性(京阪山科駅、京阪石山駅、京阪膳所駅、皇子山駅でJR線と乗り換えが可能)や魅力的な観光資源が沿線に数多く存在することをあらためて発信し、観光客のさらなる誘致を図ってまいります。詳細は別紙のとおりです。

■黒字のところは、私が強調したものです。「観光のお客さま」と「沿線のお客さま」のためにということになっています。たしかに、琵琶湖観光や比叡山観光に関心のある人には、「浜大津」や「坂本」駅よりも「びわ湖浜大津」駅や「坂本比叡山口」のほうがイメージが湧きやすいかもしれません。市役所に用事のある人は、「別所」駅よりも「大津市役所前」駅の方が便利でしょう。さらにJR「大津京」駅のほうが、「皇子山」駅よりも連絡はわかりやすいかもしれません。しかし、唐突感を否めません。地名と同じく駅名についても、名前を変更することにそれなりの覚悟がいるように思います。利便性だけじゃないと思うのです。駅名は地名とは違います。地名の変更ほどの深刻さはないかもしれません 。しかし、それに準じるぐらいの覚悟がいるんじゃないのかな、と思うわけです。

■私は、利便性に加えて、歴史性を意識する必要があるように思うわけです。最近、旧町名を復活させる活動をしている地域があります。1962年年5月10日に施行された「住居表示に関する法律」(住居表示法)よって消えてしまった町名を復活させるためです。金沢市の主計町(かずえまち)がその口火を切ったといわれています。大津市では、実際には住所表記を元に戻したわけではありませんが、琺瑯看板に旧町名を記して、街角の町家に張り付けています。大津市の中心市街地では、大津祭の曳山の巡航が行われます。13基ある曳山は、江戸時代から続くの旧町名に暮らす人びとが担っています。郵便物は住居表示によって届けられるわけですが、人びとのなかでは、まだ旧町名がしっかり生きています。歴史を生きておられるのです。琺瑯看板による地名表記は、そのような生きられた土地の歴史を「見える化」する試みなのだと思います。

■「旧町名復活」の取り組みが何故行われているのかといえば、旧町名・地名と結びついたその土地の歴史は、そこに暮らす人びとのアイデンティティの一部でもあるからです。「たかだか名前じゃないか」と思われるかもしれませんが、名前は大きい存在です。話しが飛躍するように感じられるかもしれませんが、歌舞伎や落語等にみられる襲名を思い出してみてください。襲名とは、かつての有名な歌舞伎俳優や噺家たちの歴史と誇りを背負うことであり、そのことに見合う実力に基づく芸を披露することが期待されているわけです。地名も、土地の歴史を背負っています。地名の由来、すなわち土地のルーツと、ここに暮らしてきた人たちによって意味づけられてきた思い出を背負っているのです。

■そのように考えたとき、今回の駅名変更は私には唐突に感じられるのです。この話題をfacebookに投稿したところ、様々なご意見をいただきました。変更を「是」とするという方もおられますが、少なくとも私の周りの皆さんは少し頭のなかに疑問符が浮かんだようでした。下のご意見は、その代表的なものです。駅名を変更するにしても、もっと変更していくプロセスを大切にしなくてはいけないのではないか、そのように思うわけです。たくさんの観光客がやってきて大津に金を落としてくれる・・・そこにばかり目を奪われると、長い時間のなかで静かに実感できる土地の記憶という問題を、いつのまにか忘れてしまうのではないかと思うのです。これは、都市の品格の問題でもあります。

歴史ある名前の地を訪ね歩いてもらう仕掛けをするべきです。石坂線沿線は鎌倉の江ノ電沿線よりもうんと歴史が深く、多くの人を魅了するアイテムがたくさんあると思うのですが、単に名前を変えただけで人に来てもらおうとする安易さがあきません。

「別所(大津市役所前)駅」みたいな感じで、残せないのかなと思います。行政府の執行権だけで、地域名称を変えるのはどうなのかなと思いました。少なくとも公募みたいな手順が必要に思います。

今日は滋賀県庁

■昨日は大津市役所でしたが、今日は滋賀県庁です。琵琶湖環境部のいくつかの課に用事がありました。県庁は昼からでしたので、昼食は大津駅前の「ラーメンひばり」へ。いつもこのお店では「汁なし担担麺」を注文しているのですが、今日はラーメンにしました。「まろやか魚介・全部のせ」。まろやかな鶏スープと魚介のダブルスープ。全部のせなので、味玉と肉増し。美味しくいただきました。こちらのラーメンは、「全部のせ」といっても、私のようなおじさんでも大丈夫な量です。しかも、仕事が細かいというか、ここのラーメンはとても繊細です。見た目も美しい。濃醇な鶏のスープの安定した味をベースに魚介の出汁から作ったスープがアクセントを加えます。そのスープが、細麺によく合います。

■昨日は大津市役所でしたが、今日は滋賀県庁です。琵琶湖環境部のいくつかの課に用事がありました。県庁は昼からでしたので、昼食は大津駅前の「ラーメンひばり」へ。いつもこのお店では「汁なし担担麺」を注文しているのですが、今日はラーメンにしました。「まろやか魚介・全部のせ」。まろやかな鶏スープと魚介のダブルスープ。全部のせなので、味玉と肉増し。美味しくいただきました。こちらのラーメンは、「全部のせ」といっても、私のようなおじさんでも大丈夫な量です。しかも、仕事が細かいというか、ここのラーメンはとても繊細です。見た目も美しい。濃醇な鶏のスープの安定した味をベースに魚介の出汁から作ったスープがアクセントを加えます。そのスープが、細麺によく合います。

■腹ごしらえをした後、琵琶湖環境部へ。なんといいますか、ちょっとアウェーな雰囲気を感じつつ?!、そういう職場の雰囲気の中で、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトに関連する案件の相談を、長年お付き合いのある職員Mさんにさせていただきました。お忙しい中、貴重な時間をとっていただきました。もっとも、Mさんは途中で部長室に行く用務が発生されたようで、相談は一時中断。定時退庁の後に、時間をとってくださることになりました。ありがとうございます。そのあとは、別の課で、琵琶湖環境部が所管されている「マザーレイク学術フォーラム」や「滋賀県ヨシ群落保全審議会」関連の書類を提出し、平湖・柳平湖での春からの調査に関する打ち合わせを若手職員の方と一緒に行いました。この調査も、総合地球環境学研究所の研究プロジェクト関連の調査です。現在、平湖・柳平湖の環境再生のお手伝いをしていますが、圃場整備や河川改修、そして琵琶湖総合開発が行われる以前の平湖・柳平湖の環境は、今とは全く異なっていました。そのことを、「つながり再生構築事業」に関わる中で、地元の皆さんにいろいろお話しをお聞かせいただきました。

・暮らしが内湖とともにあったこの地域の文化を次世代に継承していくために、身の丈にあった(自分たちで維持管理ができる)ビオトープがつくりたい。

・ 昔は、農作業にいくときに必ず内湖を通った。今は、暮らしと切り離された遠い存在になってしまっている。ビオトープは集落のそばにつくりたい。

・ 現在、内湖の維持管理の作業が大変。維持管理することが、少しでも集落にとって経済的プラスになるような仕組みをつくりたい。/

・かつては、内湖に釣にくる人たちを対象に、駐車場やマッチの販売等をしてこずかいを稼いでいた。励みになっていた。

・ラムサール条約の関係で、全国から子どもたちがやってきて、田舟に乗ったり、淡水真珠やイケチョウガイをみてとても感動していた。このような感動を地元の子どもたちにも味合わせたい。

・ 50歳ぐらいから下の人たちは、田舟の艪をこいだ経験がない。河川改修、圃場整備等で、水路で移動することがなくなってしまったから。艪こぎの競争とかできたら、盛り上がるのでは。田舟を使った遊びもできたらいい。

・夢を実現していくためにも、ひとつひとつ取り組みの成果や効果を確認していく必要があるのでは。

■総合地球環境学研究所の私たちの研究プロジェクトでは、このような地元の皆さんの思いを実現するために、何ができるのか、いろいろ検討をしていますが、そのうちの一つして、かつての内湖の水辺環境がどのように認識されていたのか、その水辺環境をどのように利用・活用していたのか、年配の皆さんの「体験と記憶」の中にある内湖に関する語りを、圃場整備や琵琶湖総合開発前に測量された地図に落として行く…そのような調査です。そのような一人一人の内にある内湖にある「体験と記憶」を「見える化」し、地域で共有できるような地域資源にして行くことがこの調査の目的です。春から始まるこの調査の進捗状況、そのうちにこのブログでお知らせすることができるのではないかと思っています。

【追加】■トップの写真ですが、本文とは特に関係ありません。浜大津港から撮った比良山です。iPhoneのカメラでは小さくした写りませんが、肉眼ではもっと大きく見えます。

「都市計画マスタープラン」と「うまいトンカツ」

■昨日の午前中は大津市役所で第124回都市計画審議会が開催されました。審議案件は2つありましたが、そのうちの1つが「都市計画マスタープラン」に関するものでした。2014年8月から委員を務めてきた「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」では、部会の委員の皆さんと一緒に深い議論を行ってきました。また、市民の皆さんと一緒にフォーラム、シンポジウム、ワークショップ等にも参加してきました。相当の時間と手間をかけてきましたが、これからの「人口減少社会」に相応しい「都市計画マスタープラン」(案)がやっと完成しました。今回の都市計画審議会では、この(案)をお認めいただき、あとは市長に答申するだけの段階まできました。とりあえず、一段落です。事務局の皆様、ご苦労様でした。特にマスタープランをご担当され、真摯に取り組まれた職員の皆さんには、心よりお礼を申し上げたいと思います。お世話になりました。

■昨日の午前中は大津市役所で第124回都市計画審議会が開催されました。審議案件は2つありましたが、そのうちの1つが「都市計画マスタープラン」に関するものでした。2014年8月から委員を務めてきた「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会」では、部会の委員の皆さんと一緒に深い議論を行ってきました。また、市民の皆さんと一緒にフォーラム、シンポジウム、ワークショップ等にも参加してきました。相当の時間と手間をかけてきましたが、これからの「人口減少社会」に相応しい「都市計画マスタープラン」(案)がやっと完成しました。今回の都市計画審議会では、この(案)をお認めいただき、あとは市長に答申するだけの段階まできました。とりあえず、一段落です。事務局の皆様、ご苦労様でした。特にマスタープランをご担当され、真摯に取り組まれた職員の皆さんには、心よりお礼を申し上げたいと思います。お世話になりました。

■「都市計画マスタープラン」の完成により、まちづくりのスタート地点に立つことができました。スタートはこれからです。絵に描いた餅…のようなマスタープランでは意味がありませんから。この「マスタープラン」を上手に活用しながら、地域ごとの、切実で具体的な個別の問題を解決していくために、実際のまちづくりの活動を始めなければなりません。「人口減少時代」には税収が低下し、これまでと比較した場合、相対的に行政サーピスは低下していくことになります。そのため、地域社会の中に「共助の仕組み」をどのように作っていくのかが重要になってきます。都市計画部だけでなく、市民部、福祉こども部、保健部、産業観光部…といった様々な部署間連携による、「共助の仕組み」づくりへの支援が必要になってくるでしょう。私も、大津市民として、大津市にある大学の教員として、そのような「共助の仕組み」づくりに関わっていけたらと考えています。

■審議会終了後は、大津市社会福祉協議会から大津市役所に出向している植松美穂さん(龍谷大学社会学部卒業生)と、市役所前の「とんかつ棹」へ昼食を摂りに行きました。「1人ではトンカツ屋さんには入れない…」という植松さんのご要望にもとづき、爺やの私が付き添ったという形になりました。トンカツデート⁈が実現したわけです。植松さんとはひさしぶりにお会いしまたが、「とんかつ棹」もひさしぶりでした。このお店のトンカツ、相変わらずの美味しさでした‼︎ 豚肉の肉質がかなり上等なんですよね〜。また、トップ写真のトンカツの断面を見ていただいてもわかるように、抜群の火の通し方なんです。植松さんは、ヒレカツ定食を、私はロースカツ定食のキャベツ大盛り・ご飯小盛りをお願いしました。植松さんとは、以前、大津駅で出会い、そのまま彼女を拉致して(本人の許可を得て)いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」に連れて行ったことがあります。「また、連れていってください」ということで、「利やん」での再会を約束しをして、私は瀬田キャンパスに向かいました。午後からの研究部の会議…。こちらもあと1ヶ月半です。頑張ります。

琵琶湖遭難事件と比良おろし

■前回のエントリーは琵琶湖周航の歌がテーマでした。この動画もYouTubeで見つけたものですが、琵琶湖周航関連です。。ニュースですので著作権が心配ですが…、まだご覧になることができます。京都大学のボード部OBに皆さんが、ボートで琵琶湖一周する周航を計画しているというのです。頑張りますね。無事に1周できる良いですね。本番は6月です。

■なぜ6月なのか、関係者に直接聞いたわけではありませんが、6月から8月にかけての夏の季節が一番琵琶湖に強風が吹かないから…ではないかと推測しています。私は気象については全くの素人なのですが、ローカルな気象現象について研究されている在野の研究者の方達がおられます。琵琶湖地域環境教育研究会の皆さんです。この研究会が、そのローカルな気象現象の日々のデータを丹念に集めながら取り組まれている活動に「ビワコダス」があります。この取り組み、非常に重要だと思っています。この「ビワコダス」の取り組みをもとに、研究会が琵琶湖の気象の中でも特に特徴的な「比良おろし」に解説した文章があります。「改訂版琵琶湖ハンドブック」の中の解説です。これは、PDFファイルでも読むことができます。リンクを貼り付けておきますね。

■このリンク先の解説をお読みください。「比良おろし」とは、若狭方面からの風が比良山地の南東斜面を琵琶湖側に駆け下りる強風のことです。JR湖西線がしばしば強風で止まりますが、多くの場合、この「比良おろし」の影響かと思われます。「比良おろし」の中でも、頻度が一番高いのは3月、そして4月ということになります。毎年3 月末に行われる天台宗の「比良八講」と呼ばれる行事の前後に吹くものを「比良八講・荒れじまい」、「比良八荒(ひらはっこう)」と呼びます。この風が吹くといよいよ春がやってくると滋賀の皆さんは実感するわけです。

■冒頭に紹介した京都大学のボート部OBの皆さんは、琵琶湖一周の周航を6月に実施されます。しかし、戦前(1941年4月6日)のことになりますが、4月の最初に、この琵琶湖でボートをこぐ学生たちが遭難したという事件がありました。「琵琶湖遭難事故」です。金沢第四高等学校のボート部の学生8人は、京都大学の学生ら3人、合わせて11人の皆さんが、現在の高島市の今津から出発し遭難しました。事故の原因ですが、「比良おろし」に煽られて沈没したのだろうと言われています。琵琶湖地域環境教育研究会の研究によると、「比良おろし」は、比良山地周辺において北西側の気圧が高く、地上等圧線が北東から南西に流れる時によく発生するようです。

琵琶湖周航の歌

■今年、2017年は「琵琶湖周航の歌」が誕生して100年目になります。記念行事もいろいろ計画されているようです。「琵琶湖周航の歌100周年記念促進協議会」という団体も組織されました。6月30日には、100周年を記念して、歌手の加藤登紀子さんが出演・プロデュースする「びわ湖音楽祭」が「びわ湖ホール」で開催される予定とも聞いています。以下は、Wikipediaからの引用です。

琵琶湖周航の歌(びわこしゅうこうのうた)は、日本の学生歌の一つで、琵琶湖および周辺地域を題材とした、滋賀県のご当地ソング (cf.) の一つ。1917年(大正6年)6月28日成立(作詞:小口太郎、作曲:吉田千秋)、1933年(昭和8年)初版レコーディング(作詞・作曲:同左)。

1917年(大正6年)の琵琶湖一周の漕艇中にこの歌詞を思いついたとされる。周航2日目の6月28日夜、今津(現滋賀県高島市今津)の宿で部員の中安治郎が「小口がこんな歌を作った」と紹介したのが初出である。吉田が作曲した『ひつじぐさ』のメロディに当てて歌われたのが定着し、三高の寮歌・学生歌として広まっていった。ただし口伝えで継承されたため、現在のメロディは原曲の『ひつじぐさ』とはかなり異なっている。

■この「琵琶湖就航の歌」は、1917年6月27日と28日に、当時の三高ボート部の琵琶湖周航の訓練の中で誕生したと言われています。原曲は「ひつじくさ」。「これはどんな歌なんだろう?」とYouTubeで調べてみると、ちゃんとありました。こちらです。確かに、Wikipediaの解説にあるように「かなり異なって」います。「ひつじぐさ」という曲、YouTubeの解説では、「イギリスの詩「WATER― LILIES」(睡蓮)を翻訳し雑誌「ローマ字」に「ひつじぐさ」と題して発表したのが大正2年、その2年後、千秋20歳の大正4年、音楽雑誌「音楽界」8月号には混声四部合唱の楽譜として発表されました」とあります。ひょっとすると、この原曲にかなり近いメロディーで、初期の「琵琶湖周航の歌」は歌われていたのかもしれません。

■私はかつて勤務していた滋賀県庁に就職するまで(1991年4月)、この「琵琶湖周航の歌」を歌った記憶がありません。もともと、京都大学の人たちによって愛唱されてきたのだと思いますが、第二次世界大戦後は多くの人気歌手に歌われてきたことから、滋賀県民の皆さんの愛唱歌にもなってきたようです。そのようなこともあってでしょうか、滋賀県庁時代の宴会では、宴会の最後にこの「琵琶湖就航の歌」がしばしば歌われました。ということで、私にとっても、なんとなく懐かしい歌となっているわけです。1番から6番の歌詞の中には、志賀の都(大津京)、雄松(近江舞子)、今津、長浜、竹生島、比良、伊吹、長命寺が登場します。琵琶湖の湖上をボートでぐるっと周航したら目に入ってくる風景が頭の中に浮かんできます。

■ところで、急に話しは変わりますが、この「琵琶湖周航の歌」、今年の3月から大津市役所の定時退庁時間に流れるのだそうです。産経新聞の記事によると、「今年で誕生から百年を迎えることを記念するとともに、郷愁をそそるメロディーで定時退庁を促す狙いもある」のだそうです。はたして、職員の皆さんが、この歌を聴いて早く帰宅しようと思うのかどうか…私にはよくわかりません。それよりも、残業を生み出す根っこにある問題を解決していかないとなぁ…などと、自分の、大学の職場のことも考えながら、そう思ってしまいました。

琵琶湖周航の歌

■今年、2017年は「琵琶湖周航の歌」が誕生して100年目になります。記念行事もいろいろ計画されているようです。「琵琶湖周航の歌100周年記念促進協議会」という団体も組織されました。6月30日には、100周年を記念して、歌手の加藤登紀子さんが出演・プロデュースする「びわ湖音楽祭」が「びわ湖ホール」で開催される予定とも聞いています。

1917年(大正6年)の琵琶湖一周の漕艇中にこの歌詞を思いついたとされる。周航2日目の6月28日夜、今津(現滋賀県高島市今津)の宿で部員の中安治郎が「小口がこんな歌を作った」と紹介したのが初出である。吉田が作曲した『ひつじぐさ』のメロディに当てて歌われたのが定着し、三高の寮歌・学生歌として広まっていった。ただし口伝えで継承されたため、現在のメロディは原曲の『ひつじぐさ』とはかなり異なっている。

■この「琵琶湖就航の歌」は、1917年6月27日と28日に、当時の三高ボート部の琵琶湖周航の訓練の中で誕生したと言われています。原曲は「ひつじくさ」。「これはどんな歌なんだろう?」とYouTubeで調べてみると、ちゃんとありました。こちらです。確かに、wikipediaの解説にあるように「かなり異なって」います。「ひつじぐさ」という曲、YouTubeの解説では、「イギリスの詩「WATER― LILIES」(睡蓮)を翻訳し雑誌「ローマ字」に「ひつじぐさ」と題して発表したのが大正2年、その2年後、千秋20歳の大正4年、音楽雑誌「音楽界」8月号には混声四部合唱の楽譜として発表されました」とあります。ひょっとすると、この原曲にかなり近いメロディーで、初期の「琵琶湖周航の歌」は歌われていたのかもしれません。

■私は滋賀県庁に就職するまで、この「琵琶湖周航の歌」を歌った記憶がありません。もともと、京都大学の人たちによって愛唱されてきたのだと思いますが、第二次世界大戦後は多くの人気歌手に歌われてきたことから、滋賀県民の皆さんの愛唱歌にもなっているようです。そのようなこともあり、滋賀県庁時代の宴会では、宴会の最後にこの「琵琶湖就航の歌」がしばしば歌われました。ということで、私にとっても、なんとなく懐かしい歌となっています。1番から6番の歌詞の中には、志賀の都(大津京)、雄松(近江舞子)、今津、長浜、竹生島、比良、伊吹、長命寺が登場します。琵琶湖の湖上をボートでぐるっと周航したら目に入ってくる風景が頭の中に浮かんできます。

■ところで、この「琵琶湖周航の歌」、3月から大津市役所の定時退庁時間に流れるのだそうです。産経新聞の記事によると、「今年で誕生から百年を迎えることを記念するとともに、郷愁をそそるメロディーで定時退庁を促す狙いもある」のだそうです。はたして、職員の皆さんが、この歌を聴いて早く帰宅しようと思うのかどうか…私にはよくわかりません。それよりも、残業を生み出す根っこにある問題を解決していかないとなぁ…などと、自分の職場のことも考えながら思ってしまいます。

■この動画もYouTubeで見つけました。ニュースですので著作権が心配ですが、まだご覧になることができます。京都大学のボード部OBに皆さんが、ボートで琵琶湖一周する周航を計画しているというのです。頑張りますね。無事に1周できる良いですね。

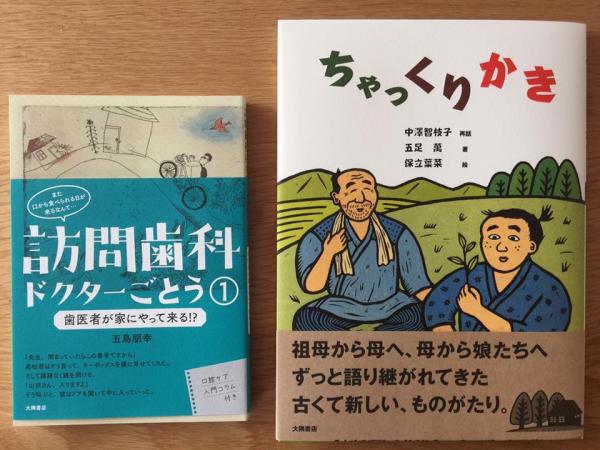

「訪問歯科診療」と絵本「ちゃっくりかき」

■昨日の夕方、大隅直人ご夫妻が、自宅に遊びに来てくださいました。ご近所さんなんです。お土産に、大隅さんが経営する大隅書店で最近出版された書籍をご持参下さいました。ありがとうございます。ひとつは、訪問歯科診療に取り組まれている五島朋幸さんの「訪問口腔ケア日誌」です。書籍の帯には、こう書かれていました。

ドクターごとうと仲間たちは、今日も新宿を走り回る。ドアを開け、ケアを必要とする人を見つけ、プロの技と連携によって、「口から食べる」をささえる。これはもう「まちづくり」だ。新しい「まち」は、いつか、きっと、みんなのものになる。

■いいですね〜。あとがきには、次のようなことが書かれています。五島さんは在宅医療に取り組むようになり、在宅医療は「生活を支える」仕事であり、歯科医の五藤さんのミッションは「食べることを支える」ことだと気がつき、外来診療との違いにカルチャーショックを受けたというのです。ある患者さんのご家族からの一言に関しては次のように説明されています。

「先生ありがとうございます。先生が来てくださって主人にゼリーほ食べさせてくださる、それが主人の生きる喜びなんです」

この時、僕は初めて分かったんです。自分はその方の生活なんて何も変えていなかった。そして初めて、歯科医師だけで実践できることには限界があることに気付いたんです。

そこから、僕は他の職種のプロたちと協働することを考え始めました。

■私は、この部分を読んで、自分が専門とする環境科学の分野のことを連想しました。心が、反応しました。それぞれの細かいディシプリンの外に出た途端、現場のリアルな環境問題の解決には何も貢献できていないことに気がつく…そういうことがあるからです。現場の環境問題から自分のディシプリンの理屈に都合の良いところだけを切り取って、個々のディシプリンに持ち帰り、その内部でもっともらしく語っているに過ぎない…そんなことがしばしば起こっているのです。現場は、ディシプリン内部での研究の”材料”として使われることあっても、その逆ではないわけです。こう言ったからと言って、もちろん、私はディシプリンに閉じこもって研究することや、教養としての学問が存在することの意義を否定しているわけではありません。現場のリアルな環境問題の解決をすることが前提ならば…どうなのか、という話しです。

■環境科学の分野では、よく「研究栄えて、環境滅ぶ」と言ったりします。これは、現実にコミットしているかのように振る舞いながら、実態としては個別ディシプリンに閉じこもり、仲間内の閉じた議論の再生産に終始しているような状況を皮肉ったものです。在宅医療という現場のリアルな問題に取り組んでいる五島朋幸さんは、現場の中でショックを受けて他の職種のプロたちと協働することを考え始められました。治療ではなくて、現場の患者さんの「生活を支える」ことこそが問題だと気が付かれたのです。そこでは、自分の仕事の土台となっている考え方、あえていえば仕事観が大きく変化しています。

■私自身の場合は、現場の環境問題に対応するために、他の分野のプロたちと協働する研究、文理融合(私は文理連携といってきましたが)や超学際研究に取り組んできました。もちろん、文理融合や超学際の実質性がどれほどのものなのか、何を持って環境問題の解決と言うのか、これはまた別に吟味しなくてはいけません。しかし、少なくとも五島さんと同じように、他の専門分野のプロたちと協働することなしには問題の解決にはつながらないと強く思ったのです。そして、今や、地域住民の皆さんや行政職員の皆さんと協働しながら研究を進めるようになりました。このような考えに至ったのは、正直に言えば、若い頃にそういう「厳しい状況」の中で自分の仕事をしなければならなかったからです。そうでなければ、自分のディシプリンの殻の中にずっと安住していたと思います。若い頃は、そのような「厳しい状況」を恨みましたが、今となれば「厳しい状況」の中で生かされてきたのだと思っています。

■さて、もう1冊は絵本です。「ちゃっくりかき」。著者である五足萬さんのお母様、中澤智枝子さんが、五足さんの姉妹に語ってきたお話しのひとつを、五足さんが文章にされています。絵ではなくて、木版画ですね。味わいがあります。五足さんは、もともと生物学の研究者でしたが、退職後に、幼い頃にご自身のお母様から聞かされた昔話を、お母様の思い出としてなんとか形に残したいとの思いから、このような絵本を出版されたのでした。1912年生まれのお母様は、この「ちゃっくりかき」の昔話を、お母様が幼い頃にお祖母様からお聞きになりました。1916年から1919年の間のようです。その昔話を、今度は五足さんたち5人の娘に寝床で聞かせてくれたのだそうです。曽祖母様からお母様に、そしてご自身の世代に、さらにはお子様の世代へと、代々、女性を通して語り継がれてきた昔話なのです。昔話とは、本来、語り継がれていくものなのですが、最近では、そのような語り継ぐことは無くなってしまいました。しかし、五足さんのお宅では、今もそうやって語り継がれているのです。素敵ですね。表紙をご覧いただくと、お母様の中澤智枝子さんは「再話」、五足さんは「著」になっています。「お母様の思い出としてなんとか形にしたい…」、そのことがよくわかります。