須原の「魚のゆりかご水田」訪問(総合地球環境学研究所)

■ひとつ前のエントリーの続きです。総合地球環境学研究所の私たちのプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に、最近になって参加された新たな社会科学系のメンバーの皆さんと、小佐治の次は草津市志那で平・柳平湖の再生事業を、そして最後に野洲市須原の「魚のゆりかご水田」プロジェクトの現場を視察しました。トップの写真は、その「魚のゆりかご水田」プロジェクトの水路を撮ったものです。

■須原では、転作のために多くの水田で麦が栽培されていました。昨年の「魚のゆりかご水田」の現場も、麦に転作されていました。「あれっ…、今年の現場はいったいどこだろうか?」と、しばらくウロウロしながら探さねばなりませんでした。たまたま農作業をしていた隣の集落の農家の方に教えていただき、やっとたどりつくことができました。現場に近づくと、水車のようなものが見えてきました。これは「踏車」(ふみぐるま・とうしゃ)です。かつて須原のあたりは、クリークが発達した水郷地帯でした。農家は、クリークにこの「踏車」を設置して、炎天下のなか「踏車」の水車を足で踏んで、クリークのかなの水を水田に汲みいれたのでした。現在の、圃場整備事業を終えたこの風景からは、ここがかつて水郷地帯であったことなど想像することができませんね。かつてのこの地域の様子について、須原の「魚のゆりかご水田」プロジェクトの実施団体である「せせらぎの郷」の公式サイトでは、次のように説明されています。

昭和40年代頃の須原は、まだまだ低湿地で、内湖がたくさん残る水郷地帯でした。 やはりクリークは生活に欠かせないものであり、水田用排水や人の移動、農具・牛・田畑の収穫物を田舟で運搬するなど、重要な交通路として活用されていました。

また、びわ湖の魚たちにとって、田んぼは水温が高く外敵の少ない絶好の産卵場所でした。現代と違いクリークと田んぼは水位がほとんど同じだったので、魚が田んぼに入ることは容易だったのです。子どもたちにとって、その魚たちを捕って家に持って帰ることは、最高に楽しい遊びであり、おかずを持ち帰る重要な役割でもありました。

しかし、大雨の度に水害に遭うほか、車での移動と比べると田舟での移動は大変で重労働でした。そこで、昭和47年から琵琶湖総合開発事業の琵琶湖治水とほ場整備による乾田化が始まり、その効果で大型機械の導入が可となり、効率的で合理的な近代農業を営めるようになりました。

ただその一方で、京阪神への交通のアクセスも非常に良くなったことから、若者たちは働く場を都会に求めるなど、農業を離れ、後継者不足という課題が見え始めてきたのです。また、農薬の使用が推奨され生物環境も激変し、かつてみられた子どもたちの魚つかみの風景は見られなくなってしまいました。

そうした危機感のなかで、先祖代々守られてきた水田を、集落全体で次世代に引き継いでいくため、平成19年からはじまったのが「須原 魚のゆりかご水田」です。

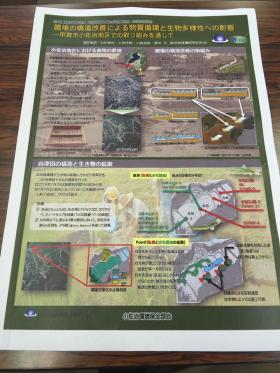

■上の2枚の写真をご覧ください。圃場整備事業後は用水路と排水路が分離し、排水路が深くなってしまったため、かつてのようにニゴロブナなどの魚が水田に遡上できなくなりました。そこで、この「魚のゆりかご水田」プロジェクトでは、毎年春になると排水路に堰板を入れて水位を高くし、魚道を設置し、魚が水田に遡上し産卵できるようにします。魚は水田で産卵し、孵化した稚魚は水田で一定の大きさまで成長します。ということで、「魚のゆりかご…」なのです。上の左側の写真をご覧ください。止水板で水路の水位を高く維持していることがわかります。水路の水面が高くなているので、と水田の排水パイプを通して、魚たちは水田に入り産卵することができるのです。上の右側は魚道です。少しずつ水位が高くなるように魚道が設計されています。こうすることで、魚たちはジャンプしながら魚道を遡上していくのです。

■上の2枚の写真をご覧ください。圃場整備事業後は用水路と排水路が分離し、排水路が深くなってしまったため、かつてのようにニゴロブナなどの魚が水田に遡上できなくなりました。そこで、この「魚のゆりかご水田」プロジェクトでは、毎年春になると排水路に堰板を入れて水位を高くし、魚道を設置し、魚が水田に遡上し産卵できるようにします。魚は水田で産卵し、孵化した稚魚は水田で一定の大きさまで成長します。ということで、「魚のゆりかご…」なのです。上の左側の写真をご覧ください。止水板で水路の水位を高く維持していることがわかります。水路の水面が高くなているので、と水田の排水パイプを通して、魚たちは水田に入り産卵することができるのです。上の右側は魚道です。少しずつ水位が高くなるように魚道が設計されています。こうすることで、魚たちはジャンプしながら魚道を遡上していくのです。

■滋賀県では、水田で産卵・繁殖している状況を確認し、魚への影響の少ない農薬(除草剤)を使用するなどして、魚にやさしい水田と作業で生産した米を「魚のゆりかご水田米」として認証しています。下の4つが認証の条件です。「魚のゆりかご米」に認証されると、通常の農法で栽培された慣行栽培米よりも、高い値段で販売されることになります。

(1)魚毒性の最も低い除草剤が用いられ、散布後数日間は水田系外への流出と魚の進入を防ぐため水尻の止水を確実に行うこと。

(2)魚の生息環境に影響を与えないよう、適切な肥培管理を実施すること。

(3)中干しの落水時に水田から排水路への稚魚流下促進に取り組んでいること。

(4)農業排水路等に設置された魚道を利用して産卵のために遡上してきた在来魚が水田で繁殖していること。

■須原の水田をめぐりつつ、いろんな発見がありました。ひとつは、鳥です。鳥の足跡を、水田のなかのあちこちに見つけました。足跡があるということは、エサになる生き物が生息しているということですね。上の写真では、よくわかりませんが、かなり大きな足跡です。これがどの鳥の足跡なのか、残念ながら私にはわかませんが、おそらくはサギの仲間の足跡ではないかと思います。左側は、鳥の巣です。ケリだと思います。ケリは、水田の畔に藁等を敷いて巣をつくります。私たちが細い畦道をバランスをとりながらゆっくり歩いていると、ケリが激しく鳴きながら私たちの周りを飛びまわりました。人間が巣に近づいてきたので警戒したのでしょう。私は、一番年寄で最後尾をゆっくり歩いていたせいもあり、この巣の存在に気が付きました。1つ、卵が潰れていました。必死になって歩いているうちに、視察のメンバーの誰かが踏んでしまったのですね。圃場整備された水田が広がっている単純な風景なのですが、こうやって近づいてみると、様々な生き物の存在を感じ取ることができます。

小佐治訪問(総合地球環境学研究所)

■15日(日)は、前日に引き続き、総合地球環境学研究所の仕事でした。総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に最近になって参加された、新たな社会科学系のメンバーの皆さんに、プロジェクトのメインフィールドである野洲川流域を視察していただきました。視察の目的は、「文理融合」型かつ「超学際」的である私たちの研究プロジェクトを深くご理解いただくことにあります。総合地球環境学研究所・PD研究員の淺野悟史さんがアレンジしてくれました。今回の視察に参加された新メンバーは、西前出さん(京都大学)、松下京平さん(滋賀大学)、竹村幸祐さん(滋賀大学)、高橋卓也さん(滋賀県立大学)の皆さんです。

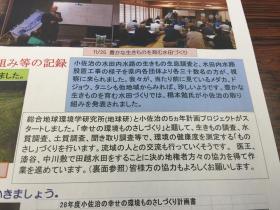

■視察は、野洲川流域の中でも本流であり野洲川の支流、杣川流域にある小佐治からスタートしました。まずは、小佐治にあるコミュニティビジネスの拠点である「甲賀もちふるさと館」で、小佐治の「環境保全部会」に所属する農家の皆さんからいろいろご説明をいただきました。写真の新聞は、地元のニューズレターである「農地・水・環境保全 向上活動 小佐治だより」の最新号です。

■私たち「総合地球環境学研究所」の研究プロジェクトとの協働事業のことが、大きく取り上げられています。私たちのプロジェクトでは、今年2月にから「幸せの環境ものさしづくり」活動の一環として、隣接する里山から水田にやってきたニホンアカガエルが、産卵した卵の位置を、農家の皆さんと確認する調査を行ってきました。私がやったのは「幸せの環境ものさしづくり」の「基本設計」あたりまでで、後の「実施設計」や「施工図面」に当たる詳細な作業は全てPD研究員の淺野さんが担当してくれました。優秀な若手研究者がいてくれて、本当に助かっています。トップの写真は、淺野さんと農家の皆さんが行った調査結果を、地図に落としたものです。こうやって「生き物の賑わい」や「環境豊かさ」を「見える化」(可視化)し、農家やこの地域の皆さんと共有していくのです。

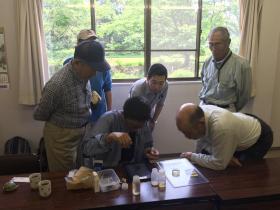

■下の写真は、写真は、「田越し灌漑」の実験をしている水田を視察しているところです。小佐治の水田は、農作業がしやすいように、用水路と排水路を分離する土木工事を済ませています。このような土木工事を行うと、1筆ごとに水の管理が可能になり農作業が便利になりますが、水田からは、代掻き等の農作業で発生した濁水が流れやすくなります。また、水田やその周囲に棲む生物たちにも大きな影響を与えます。そこで、この実験では、かつてのように1つの水田からの排水が隣の水田の用水となるように、すなわち水田の畦を超えて水が流れるように水の流れを変えました。このように「田越し灌漑」にすると、物質循環や生き物の賑わいにどのような変化が生まれるのか、これから詳しく調べていきます。視察のあとは、再び「甲賀もちふるさと館」に戻り、水田に採取したプランクトンを農家の皆さんと確認してみました。簡単な装置をiPadに装着することで、水田のプランクトンをiPadで動画を撮りながら観察できるのです。これも淺野さんが調達してくれました。早速、地域の子どもたちと行う水田の観察会で活用する相談が始まりました。

■甲賀市甲賀町小佐治での視察を済ませた後、地域の皆さんに昼食をご馳走になりました。退職後、ご自分が暮らしてきた小佐治の環境を再評価し、農村のライフスタイルを楽しんでおられるYさんが、村の里山の薪と御釜でご飯を炊いてくださったのです。地元の皆さんが漬けられた3年ものの沢庵や、手作りのお惣菜とともに、炊きたての美味しいご飯をいただきました。屋外での昼食。最高ですね‼︎

総合地球環境学研究所での研究会

■昨日は、朝から、京都市北区上賀茂にある総合地球環境学研究所に行きました。琵琶湖、中海・宍道湖、八郎湖、さらに印旛沼といった湖沼の環境政策や流域ガバナンスに関して比較を行う研究会が開催されたからです。参加している大きな研究プロジェクト自体は「文理融合」の研究ということになりますが、今回の研究会は、そのプロジェクトの中でも社会科学系の研究者が集まってのこじんまりした研究会になります。

■前回までの議論を、もう一度根本的に問い直すことで、研究会全体の視点の深さをより確保できるようになったのではないかと思います。比較を進めることで確認できる「差異」から、いろんな発見が生まれてくるようにも思います。まだ、あまり自信はないけれど、研究会に参加したメンバーからは賛同してもらえました。一安心。研究会では、全国レベル、各比較湖沼ごとに分担して作業を進めていきます。

■いつも総合地球環境学研究所には、JR・京都市営地下鉄・バスを使って行きますが、昨日は、初めて車で行ってみました。大津の自宅からは、まず堅田に行き、真野、途中、大原、静原、そして研究所のある上加茂に至ります。初めての道でしたが、このルートだと40分程で行くことができます。これからも、普段はやはり公共交通機関での移動が中心でしょうが、たまには良いかなと思っています。今回は、自宅から京都大原が思った以上に近いことを実感しました。

■昨日に引き続き、今日も総合地球環境学研究所の仕事です。比較的最近になって研究プロジェクトに参加したメンバーと一緒に、メインのフィールドである野洲川の調査フィールドを巡ります。甲賀市甲賀町の小佐治で、農家の皆さんと共同で取り組んでいる「田越し灌漑」の水田視察、また集落の「環境保全部会」の農家の皆さんとの「生物観察」をした後、最近、集落内で静なブームになっている「薪ストーブ」ブームやそのブームと連動している森づくりの活動ついてお話しを伺います。その後は、下流に移動し、「魚のゆりかご水田ぷロジェクト」に取り組んでおられる集落の魚道を視察させていただき、最後は内湖での「生き物の賑わい」の復活を目指す現場を確認します。

■というわけで、今週末は、老母の世話(見舞いと洗濯物の交換)に行けません。週末が仕事で埋まると、老母の世話はウイークデーに回すことになり、そうなると今度は大学の授業や仕事との調整で苦労することになります。1週間を8日にしてくれると、大学、研究プロジェクト、地域連携、そしてばーちゃんの世話、この4つがなんとか回るんですけどね〜。まあ、そんなわけにもいきませんし、頑張ります。

原田先生が東海道五十三次に出発!!

■今年の春、定年までに3年を残してに早期に退職された原田達先生が、明日からいよいよ東海道五十三次の踏破に挑まれます。明日、東京の日本橋をスタートされます。京都三条大橋への到着は、来月の8日か9日になるとのことです。というわけで、スタートにあたって、12日(木)の晩、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」でささやかな「壮行会」を持ちました。

■今年の春、定年までに3年を残してに早期に退職された原田達先生が、明日からいよいよ東海道五十三次の踏破に挑まれます。明日、東京の日本橋をスタートされます。京都三条大橋への到着は、来月の8日か9日になるとのことです。というわけで、スタートにあたって、12日(木)の晩、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」でささやかな「壮行会」を持ちました。

■松尾芭蕉の時代とは異なり、「いざとなれば新幹線に乗ることもできるし、宿泊施設や食事等についても何の心配ない」と先生はおっしゃるわけですが、毎日25km近くも歩くことは、なかなか大変なことだと思います。雨の日もあるでしょうし…。無理をせず、なおかつ道中を楽しんでいただきたいと思います。

京都の三条大橋に到着される前日は、大津に宿泊されます。そして、再び「利やん」でお祝いをすることになっています。9日だと、龍大関連の別の会が「利やん」で開かれる予定になっています。その場合は、別の会の皆さんにも、もう無理やりですが⁈、一緒にお祝いをしてもらおうと思っています。原田先生の「新・東海道中膝栗毛」については、facebookで毎日配信される予定です。楽しみです!

■定年まで大学に残らずに(しがみつかずに…)、自分の残りの人生を、自分が心の底から本当にしたいことにチャレンジする。人それぞれといえばそれまでですが、私は、原田先生の美学のようなものを感じています。素敵ですね。

クサガメの養子

■マラソンや駅伝でお世話になっているOさんのお宅から、このたび養子を迎えました。といってもクサガメの赤ちゃんです。Oさんは50歳を超えられましたが、現在でも、マラソン、トレイルラン、トライアスロンを楽しむ「超人」です。しかも、「超人」とは別に、どういうわけかご自宅で亀の飼育に勤しんでおられます。といいますか、飼育のレベルを超えて養殖をされているかのようです。Oさんのお宅には大きな亀の池があり、クサガメたちはお庭で産卵をすることから、今年の春、たくさんの赤ちゃん亀が誕生しました(クサガメは、夏に産卵し、秋に土の中で孵化し、そのまま土の中で越冬します。そして春になるとゾロゾロと土の中から出てくるのです)。毎年、たくさんの亀が誕生するのです。そのうちの3匹を養子に迎えたというわけです。

■マラソンや駅伝でお世話になっているOさんのお宅から、このたび養子を迎えました。といってもクサガメの赤ちゃんです。Oさんは50歳を超えられましたが、現在でも、マラソン、トレイルラン、トライアスロンを楽しむ「超人」です。しかも、「超人」とは別に、どういうわけかご自宅で亀の飼育に勤しんでおられます。といいますか、飼育のレベルを超えて養殖をされているかのようです。Oさんのお宅には大きな亀の池があり、クサガメたちはお庭で産卵をすることから、今年の春、たくさんの赤ちゃん亀が誕生しました(クサガメは、夏に産卵し、秋に土の中で孵化し、そのまま土の中で越冬します。そして春になるとゾロゾロと土の中から出てくるのです)。毎年、たくさんの亀が誕生するのです。そのうちの3匹を養子に迎えたというわけです。

■クサガメは在来種です。平地の池沼や河川の開けた止水域など、水の流れのゆるやかな場所に棲んでいます。ちなみに、長生きすると寿命は30年程になるそうです(滅多にはないそうですが…)。自然界では50歳というものも確認されているようです。「亀は万年、鶴は千年」と言いますが、そこまでは生きないにしても長寿であることに間違いはありません。小さいうちは、命を失うことも多いようですが、いったん体が大きく成長すると長生きするようです。しかし、私はあと30年とても生きることができません。このクサガメ達が長生きした場合は、我儘を言いますが子どもたちに託すことにします。昨年の秋に結婚した私の長女は、小学生の頃、亀の自由研究をするほど亀好きでしたし。現在、3匹とも、ホームセンターで買ってきた白い半透明のコンテナの中で暮らしています。クサガメは人になれるらしく、良い関係を作れるように世話をします。早く、慣れてくれるといいなと思っています。

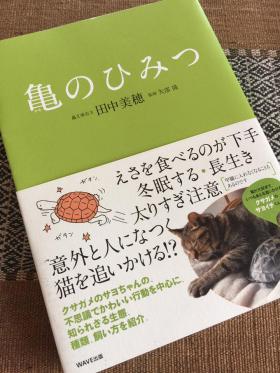

■クサガメの養子を迎えるにあたり、『亀のひみつ』という本を入手しました。著者は、岡山で晶文庫という古書店を経営されている田中美穂さんです。お店とご自宅で、8匹の亀と2匹の猫と暮らしておられます。本の中身は、いわゆるガイドブック的なものを超えています。ご自宅の居室を自由に往来するクサガメのサヨちゃん(雄)の、愛嬌溢れる生態?!についてのエッセイ…という感じです。例えば、サヨちゃんが猫のことが気になって、猫がやってくるのを待ち伏せしているとか…。面白いんです。しかも、亀飼育初心者にも役立つ、飼い方等の様々な情報も紹介されています。非常に勉強になりました。

■クサガメの養子を迎えるにあたり、『亀のひみつ』という本を入手しました。著者は、岡山で晶文庫という古書店を経営されている田中美穂さんです。お店とご自宅で、8匹の亀と2匹の猫と暮らしておられます。本の中身は、いわゆるガイドブック的なものを超えています。ご自宅の居室を自由に往来するクサガメのサヨちゃん(雄)の、愛嬌溢れる生態?!についてのエッセイ…という感じです。例えば、サヨちゃんが猫のことが気になって、猫がやってくるのを待ち伏せしているとか…。面白いんです。しかも、亀飼育初心者にも役立つ、飼い方等の様々な情報も紹介されています。非常に勉強になりました。

■本を読み進めると、イシガメとクサガメの産卵場所についての説明がありました。イシガメは普段の生活圏から比較的近い場所に産卵し、クサガメは、かなり離れた場所に産卵します。なぜか。イシガメは河川の上流域に棲んでいるわけですが、クサガメは中流から下流域のあたりに住んでいるので、河川の増水によって卵が流されてしまう危険性があり、そのたに普段の生活圏から離れたとこに産卵するのではないか…といわているようです。増水によって卵が流されないように、離れたところに産卵するわけですね。こういった亀の進化にも関わる話題も、所々に書かれています。勉強になりました。

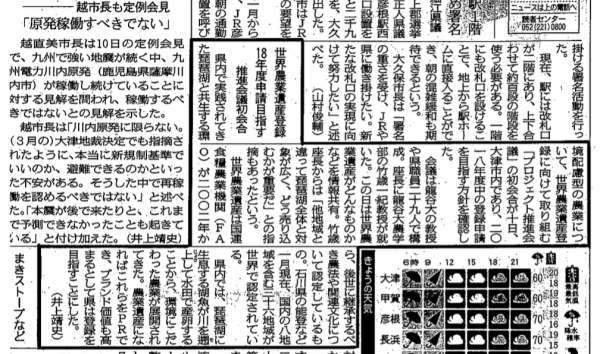

世界農業遺産プロジェクト推進会議

■昨日の中日新聞の記事です。この「世界農業遺産プロジェクト推進会議」に参加しました。私は、座長に就任された農学部の竹歳一紀先生と共に、私の場合はアドバイザーとして参加しています。申請は2018年度になりますが、それまで県庁の職員の皆さん、市町の関係者の皆さんと一緒に、しっかりと準備を進めていこうと思います。

■以下は、大学のホームページに掲載された記事です。昨年度、滋賀県と龍谷大学は包括協定を締結しました。単に包括協定を締結するだけでは意味がなく、それを実質化させていく事業に協働で取り組まねばなりません。今回の世界農業遺産に向けての取り組みが、そのような実質化に向けての第1歩になればと思います。また同時に、昨年度設置された農学部が滋賀県内の地域社会とより一層連携していくためのきっかけになればとも思っています。

中世びとの信仰の形態

■部長をしている龍谷大学の研究部には、複数の研究所や研究センターが設置されています。以下は、大学のホームページの解説です。

龍谷大学では本学が有する様々な知的資源を活かし、本学ならではの分野で独創的な研究を推進し、これらの分野における学術研究の向上、交流に寄与するとともに、併せて研究成果の社会還元を図ることを目的に1961年以降「仏教文化研究所」(1961年設置)「社会科学研究所」(1969年設置)「科学技術共同研究センター」(1989年設置)「国際社会文化研究所」(1997年設置)の付置研究所を設置し、研究を展開しています。

また、第4次長期計画では全学の研究活動を総合的にカバーし「人文」「社会」「自然」の学術3分野を横断する学際的・異分野複合的な学術研究を推進することにより、世界が必要とする科学技術や文化の振興を図ることを目指し、2001年「人間・科学・宗教総合研究センター」を新たに開設しました。センターでは国の学術研究高度化推進事業をはじめとして様々なユニークな研究プロジェクトを実施しています。

■上記の龍谷大学のうち、「世界仏教文化研究センター」と「アジア仏教文化研究センター」が主催して、以下の学術講演会が開催されます。

——————

2016年度グループ1ユニットA(日本仏教の形成と展開)学術講演会

日 時 : 2016年5月30日(月)17:30~19:00

会 場 : 龍谷大学大宮学舎 清風館B101

講 師 : 大喜 直彦(本願寺史料研究所 上級研究員)

講 題 : 中世びとの信仰の形態

レスポンス : 杉岡 孝紀(龍谷大学 農学部教授)

主 催 : 龍谷大学世界仏教文化研究センター アジア仏教文化研究センター

共 催 : 龍谷大学仏教文化研究所

※一般来聴歓迎(無料・申込不要)

お問い合わせ先 :

龍谷大学アジア仏教文化研究センター(BARC)

大宮学舎白亜館3階 075-343-3811(内線:5831)

■私は、この学術講演会に参加してみたいなあと思っているのですが…。問題は、研究部の会議が、学術講演会までに終了するかどうかですね〜。研究部の仕事はしても、研究部が推進している研究活動事業には参加できないというのは…ね、困りました。講師の大喜さんは、『神や仏に出会う時: 中世びとの信仰と絆』 (歴史文化ライブラリー)という本も書いておられます。リンクをクリックしていただく、この本の出版社である吉川弘文堂のページに飛びます。その内容は、私にとってとても刺激的なのです。というわけで、ぜひ学術講演会にも参加したいのですが、さて、どうなるやら…です。

「まわしよみ新聞」(社会学入門演習)

■火曜日の2限は「社会学入門演習」です。1年生の大学入門ゼミといってもよいのかもしれません。私のクラスは16名。クラスの仲間内でもだいぶ親しくなってきているようですが、まだ完全に打ち解けているわけではありません。ということで、「まわしよみ新聞」を実施しました。「まわしよみ新聞」については、昨年の3年生ゼミでも実施しました。どことなくまだぎこちなさの残る最初の段階で、この「まわしよみ新聞」を実施することで、みんなすぐに打ち解けていきました。「まわしよみ新聞」については、こちらの解説を丁寧にお読みいただきたいと思いますが、自分が気になった記事について思ったことを話し、人の話しを聞くこを通して、お互いをより深く知るためのコミュニケーション・ツール…そのように考えていただければよいかと思います。昨日も、しだいに盛り上がっていきました。最初は、「新聞 ? まわしよみ?」と怪訝に思っていた学生たちでしたが、実際にやってみると予想外に面白い経験になったようです。

豆苗の再生栽培

■体調がよくありません。先週末に発症した発熱は、なんとか下がりましたが、咳が止まりません。寝ている間も咳が出るので、困っております。ゆっくり休むことができません。その咳もいったんで始めるとなかなかおさまりません。医師の診断を受け、処方してもらった薬をきちんと飲んでいるんですけどね〜。なかなかよくなりません。いろいろお知り合いの皆さんからもご心配をいただいております。咳をおさえるための様々な方法についてご教示いただきました。ありがとうございます。咳止めの漢方薬も教えていただきました。助かります。風邪以外の病気かもしれないと、ご自身のご経験からアドバイスをくださった方もいらっしゃいます。もう少し様子をみて、次の対策を練るようにいたします。まあ、こんな感じなのですが、咳以外はなんとかなっているので、いつも通り親の介護をして、大学にも出勤はしております。学生の皆さんには申し訳ないのですが、時々咳をしながら授業もなんとかやっております。

■そのようなこととはまったく関係ないのですが・・・。最近、大津に転居して自宅に庭ができたことから、小まめに庭の手入れをしています。毎日、複数回、朝や夕方に庭を巡回して草むしりをしています。日々、成長し変化する庭の草花を楽しんでいます。植物に関心がわいてきたことから自分でもミントやシソ、そしてパセリを鉢植えしています。庭に爆発的に繁殖するのを防ぐために、鉢植えにしています。それから、知人から教わったのですが、スーパーマーケットの野菜売り場で売っている「豆苗」の再生栽培にも取り組んでいます。再生栽培というと、大げさに聞こえますが、包丁で豆苗をきったあとの残りのスポンジを再び水につけて、2回目の豆苗を収穫しようというわけです。左側は、再生を開始して1週間ぐらいでしょうか。右側は、まだ5日ぐらいかな…。こうやって半分遊んでいるのですが、なかなか楽しいものです。

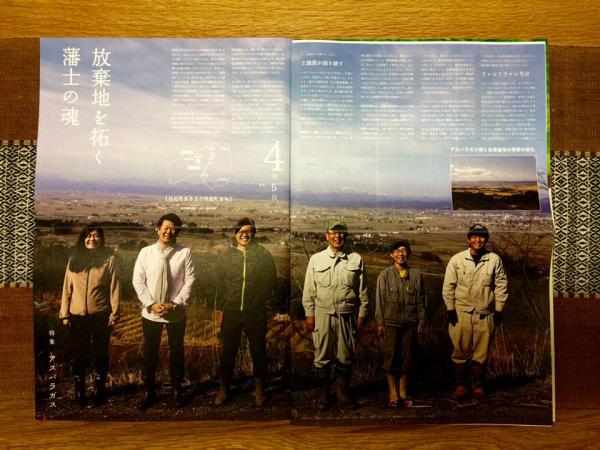

福島県喜多方市のグリーンアスパラガス

■『東北食べる通信』に参加していることから、毎月1回、東北各県の農業・水産業の皆さんの生産現場から、新鮮な食材が送られてきます。今月は、福島圏からグリーンアスパラガスが送られてきました。大変新鮮で瑞々しく、なおかつ太くて立派なグリーンアスパラガスです。このようなアスパラガスは、見たことがありません。生産者の方のお勧めに従い、調理してみました。

■新鮮な食材を味うわためには、できるだけシンプルな調理が良いわけですが、今回は①湯がいて、②エクストラバージンオリーブオイルをかけて、③塩をふりかける…これだです。本当は、1本丸まま湯がけるような大きな深いなべが我が家にあれば問題なかったのですが、残念ながら、そのような鍋がありません。仕方がないので、半分に切って湯がきました。茹で上がった熱々のグリーンアスパラにオリーブオイルと岩塩をかけていただきました。太いわけですが、近くのスーパーで買った時によくある筋が全くありません。しかもジューシーでした。アスパラガスの自然の甘味を深く味わうことができました。

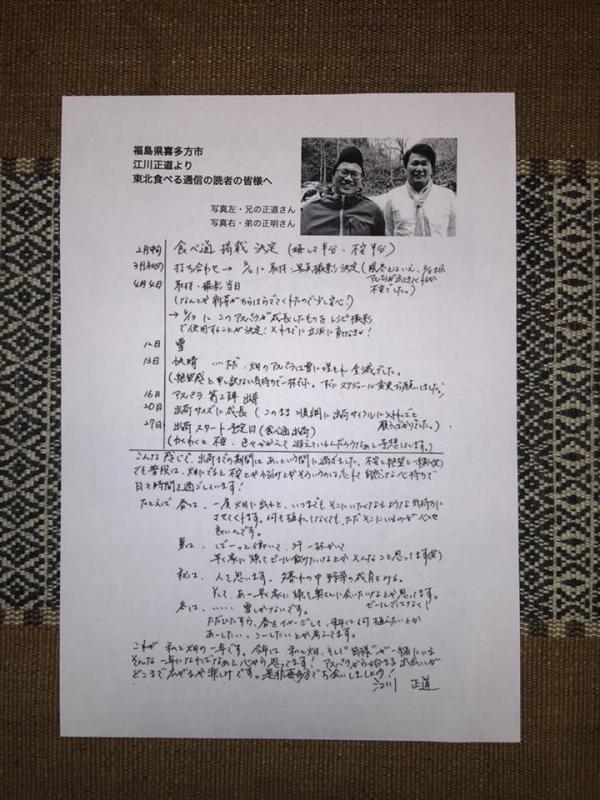

■生産者は、福島県喜多方市の江川正道さんと正明さん、二人のご兄弟です。ありがとうござました。以下は、ぐりーんあすぱらがすと一緒に届いた『東北食べる通信』2016年4月号、それからチラシです。