第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議

■今週の火曜日、朝9時から滋賀県庁の合同庁舎で「第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議」が開催されました。滋賀県庁農政水産部の世界農業遺産申請に取り組む職員皆さんの会議ですが、会議の進行は本学農学部の竹歳一紀先生が担当され、私もアドバイザーとして出席しています。

■今週の火曜日、朝9時から滋賀県庁の合同庁舎で「第5回世界農業遺産プロジェクト推進会議」が開催されました。滋賀県庁農政水産部の世界農業遺産申請に取り組む職員皆さんの会議ですが、会議の進行は本学農学部の竹歳一紀先生が担当され、私もアドバイザーとして出席しています。

■今年度から始まったプロジェクト推進会議も、今回で5回目になりました。少しずつですが、議論を前進させてきました。議論の中で、滋賀県の農林水産業に関するさまざな「素材」がほぼ出揃いました。あとは、その「素材」をどう構造化させていくのかということになります。どの「素材」に一番フォーカスを当てるのか。何が幹で何が枝葉なのか…。その辺りのことを、会議の参加者全員が納得いく形でクリアにしていかねばなりません。世界農業遺産に限りませんが、いろんな要素の「ちゃんぽん」になってはいけないと思う。ということで、今回はすでに世界農業遺産に認定された地域のデータを参考に議論を行いました。ただし、世界農業遺産(そして日本農業遺産)は、琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業を盛り上げていくための一つのステップです。いつも、より大きな視野(戦略)の中に、世界農業遺産申請準備の作業を位置付ける必要があります。世界農業遺産に認定されることがゴールではなく、生産者と消費者がともに地域社会の「食と農」を支え合うような関係や基盤を作っていくためのひとつのステップだと思うのです。

■というわけで…ではないのですが、昼食はあえて「ちゃんぽん」にしました。リニューアルされた大津駅の中にある「近江ちゃんぽん」です。「野菜一日盛り」で注文しました。たっぷり野菜です。こちらのちゃんぽんは、本当に美味い。私のお気に入りです。この日、午後からは深草キャンパスに移動しました。研究部の会議です。今日も一日会議で暮れていくな…と思うと寂しいものがあります。いつものことですが、移動や待機から生まれる時間のロスについても癪にさわります。

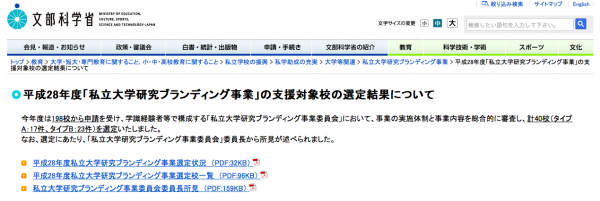

龍谷大学が文部科学省の「私立大学研究ブランディング事業」の支援対象校の選定されました。

■今年度から、文部科学省の私立大学に対する新しい支援事業が始まりました。「私立大学研究ブランディング事業」です。これまでの文部科学省の助成は、研究プロジェクトに対する助成でしたが、今回は違います。この事業の支援対象校の選定にあたった委員会のメンバーは以下のように述べておられます。重要なことは、「本事業は、個別の研究プロジェクトへの支援ではな く、学長のリーダーシップの下で推進される全学的な取組として支援することを特徴とする」という点です。

大学を研究でブランディングする、とはどういうことか。

それは、研究を研究者個人の学術的な側面だけに留まらせず、大学の組織的な取組へと昇華させ、全学的な看板となる研究を推進し、その成果をもって、大学の目指す将来展望に向けて独自色や魅力を発信する取組である。個々の研究者あるいは個々の研究組織での取組だけでは到底なし得ず、大学を取り巻く現状と課題を適切に分析し、大学全体としての目指すビジョンに向け、研究成果を戦略的に発信する全学的な事業推進・支援体制の整備が前提となる。

今年度から新たに実施する本事業は、個別の研究プロジェクトへの支援ではな く、学長のリーダーシップの下で推進される全学的な取組として支援することを特徴とする。各大学での将来性の検討を行う全学的体制を充実させる機会となるとともに、18歳人口の急激な減少や地域社会の衰退への懸念が高まる中、私立大学が持つ強み・独自性をより一層強化し、私立大学全体としての多様性を発揮させることで、グローバル社会において我が国が持続的に発展していくための一助となるものとして、本事業は評価できるであろう。

■さて、この「私立大学研究ブランディング事業」に、龍谷大学が申請した「新時代の犯罪学創生プロジェクト~犯罪をめぐる『知』の融合とその体系化~」が選定されました。研究部長として、ホッとしています。暑い8月、大学は夏期休暇に入っていましたが、学長のリーダーシップのもと、担当副学長、研究チームの教員の皆さん、そして研究部で力をあわせて申請作業に取り組んできました。総申請件数が198件。そのうち採択された事業は、タイプA(社会展開型)が17件、タイプB(世界展開型)が23件、合計40件。採択率が約20%と大変低いものでした。龍谷大学は、「タイプB」です。あくまで個人的な考えですが、今回の採択は、申請チームの多くの教員の皆さんが所属されている「矯正・保護総合センター」の歴史と実績、そして全学的な支援体制評価していただけたのかなと思っています。

平成28年度 私立大学研究ブランディング事業 選定校一覧

平成28年度「私立大学研究ブランディング事業」の支援対象校の選定結果について

■現在の研究部長の任期は来年の3月末までの2年間(2015・2016年度)になりますが、この2年間の間に「研究活動上の不正行為の防止」に関する取り組み、「研究員制度」の総括・見直し、「学会補助制度」の見直し、「財政改革」への対応…等々、様々な課題に取り組んできました。今回の「私立大学研究ブランディング事業」は、最後の大きな課題でした。採択率の低さは、当初から予想されていたことですが、龍谷大学として一丸となってあらたな支援制度に挑戦して、本当に良かったと思っています。今回の応募にあたっては、新しい事業の中身が不透明な部分があるにもかかわらず、関係教員の皆さんにはご努力いただきました。また、タイトなスケジュールのなかで研究部の部課長・職員に、申請を取りまとめていただきました。研究部長として心よりお礼を申し上げたいと思います。今回の「私立大学研究ブランディング事業」を通して、文部科学省が大学の研究活動の在り方に関して、どのような考えを持っているのかよく理解できました。申請作業に関わる中で、私自身もいろいろ勉強になりました。

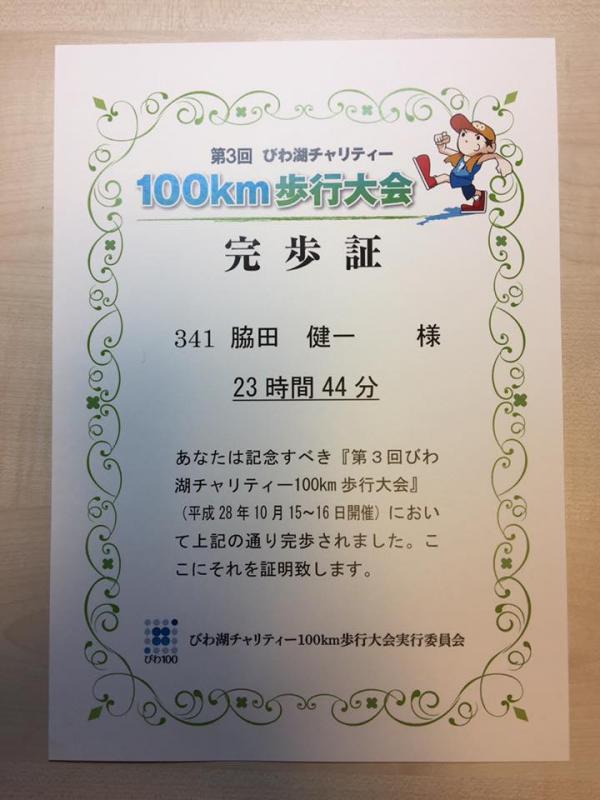

びわ100完歩証

■昨日、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の「完歩証」が自宅に届きました。今回の「びわ100」には、滋賀県農政水産部の皆さんの仲間に入れていただきチームとしてエントリーしたことから、「完歩証」はまとめて滋賀県庁に送られてきたようです。ということで、わざわざ県庁職員の方が自宅まで送ってくださいました。ありがとうございました。

■昨日、「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の「完歩証」が自宅に届きました。今回の「びわ100」には、滋賀県農政水産部の皆さんの仲間に入れていただきチームとしてエントリーしたことから、「完歩証」はまとめて滋賀県庁に送られてきたようです。ということで、わざわざ県庁職員の方が自宅まで送ってくださいました。ありがとうございました。

■完歩証には「23時間44分」とあります。参加者同士でタイムを競うような大会ではないのですが、600名近くの参加者のなかでは73番あたりだったようです。目指していたのは休憩時間も入れて22時間を切ることでした。100kmを1時間に5kmのスピードでゆっくり歩き、休憩を2時間以内におさえる・・・というのが密かに思っていたプランでした。もっともあくまでプランで、「現実には、そんなうまくいくはすがないし、おそらくはバテバテで昼前あたりにゴールするのかな」と自分のゴールを予想していました。自分の脚力に自信がないので、このような矛盾するようなことを考えてしまうのですね、きっと。実際は、「23時間44分」ですからこれで良しとしなければなりません。ゴールした時は、「もう歩かんでええんや、ああしんどかった〜」っていう気持ちの方が圧倒的に強かったわけですし…。とはいえ、ゴール後、「もう少し頑張れば、22時間を切れたんじゃいのか」という悔しい気持ちも湧いてきました。低体温症や低血糖を防いで、足裏に肉刺をつくらなければ・・・と思い始めました。来年こそは、22時間切りでゴールしたいと思います。写真ですが、中段右は、彦根城のお掘りの周囲を歩いているところかなと思います。まだ、20kmも歩いていません。パワーがみなぎっているように思います。下段はゴールした後、実行委員会の委員長とお話しをさせていただいたときのものです。 来年は、今年の経験を反省材料に、練習や準備でいろいろ工夫して再度チャレンジすることにします。

■昨日は、この「完歩証」に加えて定期健康診断の結果も返ってきました。ウォーキングに取り組んで減量してきた効果だと信じたいのですが、肝臓関連の値がすべて正常値になっていました。「酒飲み」である私の肝臓の値が正常値、これは驚きました。しかも血圧についても正常値です。ウォーキングは、万能薬のようです。こんなに効果が出るとは思ってもみませんでした。ただし、意外なことに…なんですが、貧血気味なんだそうです。えっ…私が貧血気味?! 私のことを知っている人は「そんなアホな!あいつが貧血なんて考えられん」と思われるでしょうね。これは素人考えなのですが、定期健康診断は10月21日(金)でしたが、その5日前の16日(日)に「びわ100」を完歩しています。2日で15万歩以上歩きました。過激なウォーキングで赤血球にダメージを与えてしまったことが尾を引いていたのかもしれません。足裏に圧力がかかると、「運動性溶血性貧血」が起きることがあるようです。これは、足裏の衝撃で赤血球が壊れやすくなることで起こる貧血なんだそうです。あくまで素人の推測なので、実際は医者に聞いてみなければわかりませんが。

第2回「龍谷大学・東九条粉もん研究会」

■定期的に学内の教職員の皆さんと親睦を深める会が開催されます。私のばあい、学部の懇親会である「おうみ会」、「奈良県人会」、「兵庫県人会」、「滋賀県人会」、「教員部長会」。このうち「兵庫県人会」と「教員部長会」については、その設立に関わりました。これ以外に、「食べ物」を直接的なテーマにした小さな集まりもあります。「龍谷大学餃子研究会」と「龍谷大学東九条粉もん研究会」です。前者の「餃子」の方は、固定メンバーが4名で、これにその回ごとにさらに人数が加わります。N事務部長の「これはという目星をつけた餃子店のリスト」を順番に制覇していこうという、餃子好きの集まりです。後者の「粉もん」の方は、京都の南区東九条界隈の独特の「お好み焼き」を食べ歩こうという集まりです。今のところ、会員は4名です。

■先日、この後者の「龍谷大学東九条粉もん研究会」が開催されました。残念ながら、全員で都合をあわせることができず、参加者は3名でたしが、東九条のお好み焼き店の中でも老舗の「本多」さんを訪れました。 こちらのお店、昭和の香り満載です。味もお店の雰囲気も素晴らしいものがあります‼︎ お店の歴史は58年とお聞きしました。ということは、私と同級生というわけですね。私もこのお店と同じく昭和の香り満載で…。まあ、そんなこともあるわけですが、それはともかく、皆さんと機嫌よく「お好み焼き」とビールを楽しみました。写真を少し説明しましょう。トップ。左側は、筋肉のはいった焼きそばです。そして右側がお好み焼きです。クレープのように薄い生地を鉄板でやき、その上にキャベツ、筋肉、さらに油粕、紅ショウガ、そしてそばとうどんの両方をのせます。このお店では、アベックと呼んでおられました。なるほど、です。そして、あらかじめ鉄板の上に落とした卵の上に、このお好み焼きを「えいやっ!!」と大きなコテでひっくり返して乗せるのです。焼けたら(蒸し焼きかな)、再び、ひっくり返して辛いソースをぬっていただきます。独特の美味しさがあります。2枚目は、うどんだけをトッピングしてで焼いてもらいました。いや~満足しました。

■二次会は、東九条の韓国料理店というか焼肉屋「水月亭」で蒸し豚と焼酎…の予定が、蒸し豚、豚足、ホルモンの焼肉と追加することになりました。年寄り=アラ還の私のばあい、蒸し豚だけでよかったんですが…。しかし、会長であるNさんのオーダーというか食欲に従うことにしました(結果として、体重が1kg増えてしまいました・・・)。こういう集まりを、年に2回ほどやっているのですが、東九条界隈のお好み焼き屋さんを制覇できるのは、いつになるでしょうね~。さて、さきほど会員は4名と書きましたが、新しい会員を迎えることになりました。どういうわけは他大学の方ですが、龍谷大学に「ご縁」のある方で。

「大津市総合計画・大津市都市計画マスタープラン まちづくりフォーラム」

■日曜日は、お昼過ぎまで、学部の推薦入試の業務がありました。その業務を終えた後、急いで、大津市役所へ移動しました。「大津市総合計画・大津市都市計画マスタープラン まちづくりフォーラム」に参加するためです。現在、私は「大津市都市計画マスタープラン案策定専門部会部会長職務代理者」という、なんとも長くて堅苦しい名前の仕事をしています。この名前からもわかるように、市民の皆さんとのワークショップ等もさせていただきながら、都市計画の専門家の委員の皆さん、市民の委員の皆さんとともに、マスタープラン案を策定していく仕事に取り組んでいるのです。この日の「まちづくりフォーラム」は、そのお披露目のような意味をもっていました。というわけで、入試業務があってもなんとか参加しなくてはと焦っていたのです。なんとか開始時間ギリギリに間に合わせることができました

■フォーラムでは、次期の大津市総合計画・大津市都市計画マスタープランの内容について、それぞれの計画の座長と部会長から説明が行われた後、市長も参加された形でのパネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションの最後には、フロアからも発言もありました。

■以下は、個人的に思ったことです。フロアからの反応をみながら、自治体全体の計画と、それぞれの地域(小学校区)の個別具体的な課題や課題解決のための実践との間には、まだ「議論のギャップ」が存在しているのではないかと思いました。計画レベルの議論については、個別地域の具体的な課題に取り組んでいおられる市民の皆さんからするとなかなかピンとこないところがあるように思います。しかし、多様な個別的な地域の課題だけでは、長期的・全市的な展望はなかなか見えてきません。全市的なビジョンが見えてきません。時間がないせいもありましたが、その両者がうまく絡んだ議論を展開できなかったことを少し残念に思いました。ちょっとわかりにくいかと思いますが、このようなことは、それぞれ発言された方の、課題を捉える際の前提にある時空間の枠組み、そのスケールの違いに起因しているように思われます。それぞれの立場から意見を述べ、要望を述べることはあっても、両者がお互いに相補う関係、すなわち相補的な関係になるためには何が必要なのか…という方向には議論は展開していきませんでした。とはいえ、計画づくりはゴールではありません。スタート地点をとりあえず固めたに過ぎません。計画自体はひとつの手段でしかありません。これからの展開を大切にしていきたい。

■会場では、来年の1月に訪問させていただく、市内にある伊香立の皆さんにもお会いすることができました。伊香立では、講演とパネルディスカッションのようなことを行うので、少しだけ相談をさせていただきました。その際、龍大社会学部の地域連携型教育プログラムである「大津エンパワねっと」を履修した卒業生が、伊香立在住であることをお伝えしました。その卒業生は、地元の活動に関心を持っているようです。現在、地方公務員として働いているその卒業生も、伊香立の地域づくりの活動に参加してくれるようになると、私としてはとても嬉しいんですけどね〜。ところで、こうやって市内のいろんな地域を訪問することで、さきほど述べたギャップを少しでも緩和できたらと思っています。繰り返しますが、とりあえず計画を作ったあとの展開が重要になります。私にできることは限られていますが、頑張っていろいろ取り組みたいと思います。

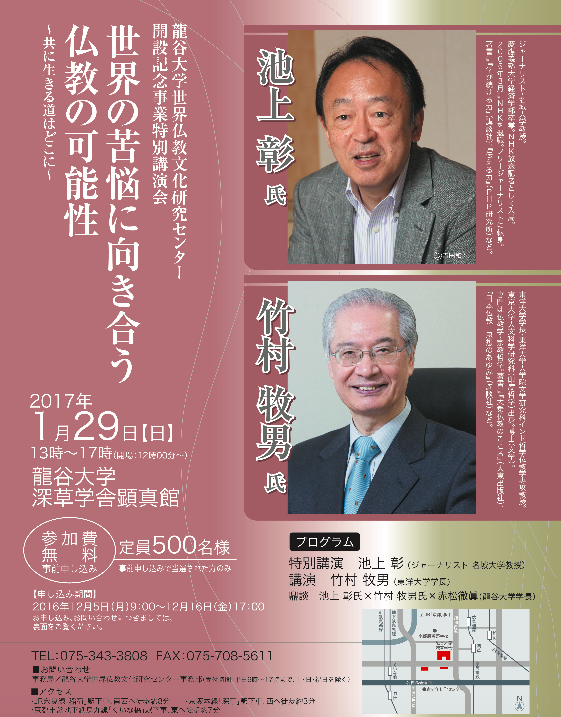

龍谷大学世界仏教文化研究センター開設記念事業特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性―共に生きる道はどこに―」

■「混迷を深める社会にあって、ブッダが悟った智慧と慈悲の教えは私たちに何を語りかけ、教えてくれているのでしょうか」。昨年の4月に開設された龍谷大学の世界仏教文化研究センターでは、ジャーナリストの池上彰さん、宗教哲学者の竹村牧男さんをお招きして、開設記念事業特別講演会を開催します。

2017年1月29日(日) 龍谷大学世界仏教文化研究センター開設記念事業特別講演会「世界の苦悩に向き合う仏教の可能性―共に生きる道はどこに―」

開催日時

2017年1月29日(日)13:00~17:00

開催場所

龍谷大学深草学舎顕真館

講演者

特別講演:池上彰氏(ジャーナリスト、名城大学教授)

講演:竹村牧男(東洋大学学長)

鼎談:池上彰氏×竹村牧男氏×赤松徹真(龍谷大学学長)

参加費無料、定員500名様(事前申し込みで当選された方のみ)

【申し込み期間】2016年12月5日9:00~12月16日17:00 (受付開始日までしばらくお待ちください)

TEL:075-343-3808

FAX:075-708-5611

お問い合わせ

事務局/龍谷大学世界仏教文化研究センター事務部(受付時間:平日9時~17時まで、土・日・祝日除く)

アクセス

・JR奈良線「稲荷」駅下車、南西へ徒歩8分

・京阪本線「深草」駅下車、西へ徒歩約3分

・京都市営地下鉄烏丸線「くいな橋」駅下車、東へ徒歩7分

詳細は、ポスターを御覧ください。主催

龍谷大学世界仏教文化研究センター

後援

京都府、京都市、朝日新聞京都総局、読売新聞京都総局、毎日新聞京都支局、日本経済新聞社京都支社、共同通信社京都支局、産経新聞社京都総局、京都新聞、中外日報社、文化時報社(順不同)

■詳細については、以下をお読みください。

世界の苦悩に向き合う仏教の可能性

審議会の打合せ

■金曜日は研究部の仕事や会議がありません。終日、学部と大学院の授業、そして学部生の卒論指導、修士課程の院生の修論指導ということになります。授業は午後から、学生や院生の指導も今日は午後からだったので、午前中は滋賀県庁で「ヨシ群落保全審議会」の事前の打合わせをさせていただきました。今後のヨシ群落保全の事業や活動をどのように展開していくのか、審議会の会長として職員の方たちといろいろ意見交換をさせていただきました。有意義な時間を持つことができました。

■金曜日は研究部の仕事や会議がありません。終日、学部と大学院の授業、そして学部生の卒論指導、修士課程の院生の修論指導ということになります。授業は午後から、学生や院生の指導も今日は午後からだったので、午前中は滋賀県庁で「ヨシ群落保全審議会」の事前の打合わせをさせていただきました。今後のヨシ群落保全の事業や活動をどのように展開していくのか、審議会の会長として職員の方たちといろいろ意見交換をさせていただきました。有意義な時間を持つことができました。

■「ヨシ群落保全条例」が制定されたのは平成4年3月30日、西暦で言えば1992年のことになります。この条例が制定された時、私は滋賀県職員でした。当時は、滋賀県教育委員会事務局文化施設開設準備室に学芸技士として勤務していました。今はすでに取り壊されていますが、滋賀県庁の前にあった滋賀会館の中の一室がオフィスになっていました。「湖と人間の共存」をテーマにする「滋賀県立琵琶湖博物館」とオペラハウスである「 びわ湖ホール」の開設準備を行う職場でした。狭い部屋の中で、多くの職員が働いていました。私は、まだ県庁に入って1年目で、仕事に慣れるのに精一杯、「ヨシ群落保全条例」のことはあまりよくわかっていませんでした。

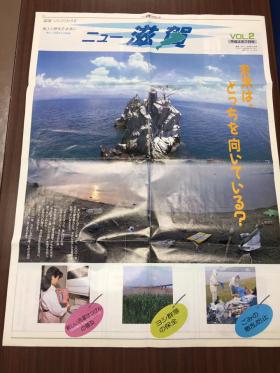

■今日は、当時の資料を拝見することができました。「ニュー滋賀」という滋賀県庁の広報誌です。拝見したのは、平成4年7月号です。写真をご覧いただければわかりますが、「V0L.2」とあります。当時は、まだ新しい広報誌だったのですね(今は、別の名前の広報誌になっています)。紙面のトップには「未来は、どっちを向いている?」というタイトル、沖の白石の写真と、ゴミが散乱する湖岸の写真、そして以下のような文章が添えられています。

もしタイムマシンに乗って、二〇〇一年のびわ湖を訪れたら、そこにはどんな風景が広がっているだろう。

①今よりずっと、美しいびわ湖

②今よりずっと、汚れたびわ湖今のままでは、①番は無理。でも私たちが、「今よりずっと美しいびわ湖」を残すために、努力してみたら…。

未来のびわ湖は、今の私たちの生き方に、かかわっているのです。

二〇〇一年、きれいなびわ湖。そのための一歩が、今、はじまります。

■写真の下には、「ゴミ散乱防止」、「ヨシ群落の保全」、「新しい洗濯石鹸の普及」とあります。なぜ、この3つなのか。今からだとなかなか想像しにくいところがあります。3つ背景には、当時の琵琶湖の環境保全の考え方、環境政策の方向性、まだ継続されていた琵琶湖総合開発に対する評価、かつて県民運動として展開していたが下火になっていた石鹸運動…、様々なことが複雑に関連しあっているように思います。私からすれば大変興味深いテーマです。今後、丁寧に資料を読み込みつつ、関係者にヒアリングをすることの中で、このテーマをじっくり考えていきたいと思います。ただし、これはあくまで私自身の個人的な関心です。このような過去の政策過程を分析していくことは学問的には大切なことだとは思いますが、社会的にはもっと大切な課題があります。

■今後、琵琶湖の周囲で行われているヨシ帯保全の様々な取り組みを、どのように横につなぎ、どのような協働の形としてデザインしていくのか。そのような社会的努力を、どのように可視化していくのか。取り組みの持続可能性を担保するために、社会的費用をどのように捻出するのか。さらに、根本的な問題ですが、そもそも何のためにヨシ帯保全に取り組むのか、その目的は一つなのか、多様な多元的な目的の元で多様な保全に関するアプローチが存在しうるのか。多様だとすれば、それらはどのように関連しあっているのか…。そのあたりのことについても、多くの皆さんと意見交換をして行動計画にまで練り上げ、具体的な実践を積み重ねていければと思っています。そして、そのような実践が、琵琶湖の環境保全のためであるとともにも、そのような活動に関わる地域や個人の「幸せ」のためでもあってほしいと思っています。まあ、現段階では私個人の勝手な思いにしか過ぎませんが…。

■職員の皆さんとの有意義な意見交換を終えた後、昼食をとりにいきました。行く店は決まっていました。「ラーメンひばり」です。「ラーメンひばり」の「汁なし担々麺」。私、このお店の「汁なし担々麺」にはまっています。今日は、加えてご飯も注文しました。担々麺の麺がなくなったら、残った具にご飯をまぶしていただくためです。山椒の痺れる辛さを堪能して、心の底から満足いたしました。

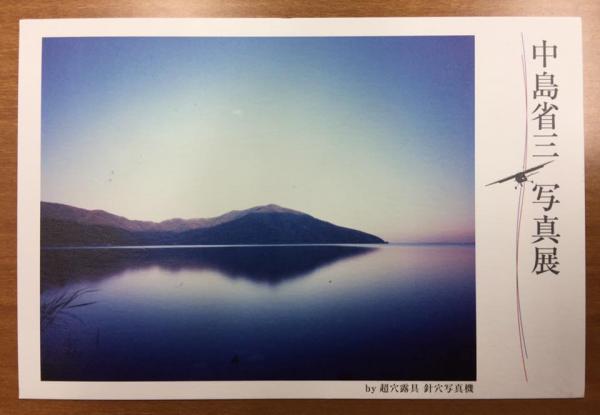

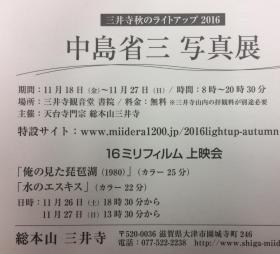

中島省三 写真展

■中島省三さんは、大津市在住の映像作家です。大津の街中を歩いていると、よくスポーティーな自転車に乗った中島さんと出会います。お会いすれば、そこでしばらく立ち話しをさせていただきます。1940年のお生まれですから、現在76歳。大変お元気です。先日は、ご自身の写真展を、あの三井寺で開催するというお話しを聞かせていただきました。「三井寺秋のライトアップ2016」というイベントとの関連で開催されるようです。昨日のことですが、中島さんから「中島省三 写真展」の案内のハガキが届きました。軽飛行機のイラストもはいっています。そうなんです。中島さんは、飛行機から琵琶湖の映像をたくさん撮ってこられました。写真展は、11月18日(金)から27日(日)まで、三井寺観音堂書院で開催されますが、26日と27日には、飛行機から撮影した「16ミリフィルム上映会」が特別に開催されます。中島省三さんの「俺の見た琵琶湖(1980)」と「水のエスキス」という作品が上映されます。

■中島省三さんは、大津市在住の映像作家です。大津の街中を歩いていると、よくスポーティーな自転車に乗った中島さんと出会います。お会いすれば、そこでしばらく立ち話しをさせていただきます。1940年のお生まれですから、現在76歳。大変お元気です。先日は、ご自身の写真展を、あの三井寺で開催するというお話しを聞かせていただきました。「三井寺秋のライトアップ2016」というイベントとの関連で開催されるようです。昨日のことですが、中島さんから「中島省三 写真展」の案内のハガキが届きました。軽飛行機のイラストもはいっています。そうなんです。中島さんは、飛行機から琵琶湖の映像をたくさん撮ってこられました。写真展は、11月18日(金)から27日(日)まで、三井寺観音堂書院で開催されますが、26日と27日には、飛行機から撮影した「16ミリフィルム上映会」が特別に開催されます。中島省三さんの「俺の見た琵琶湖(1980)」と「水のエスキス」という作品が上映されます。

■中島省三さんとの出会いは、かなり以前のことになります。私が、滋賀県立琵琶湖博物館の開設準備室に勤務している時代ですから、今からもう20年以上前になりますね。博物館の開設にあたっては、中島さんにもいろいろお世話になりました。それ以来、いつも親しく接していただいています。ありがたいことです。以下は、中島省三さんの公式サイト「中島省三フォトギャラリー」から引用したものです。「ウェブサイト開設にあたって」書かれた文章です。ここには、中島さんの映像作家としての、琵琶湖に対する深い思いが表現されているように思います。

1966年6月30日私は飛行機の練習を始めるため大津市にある際川の小さな飛行場から教官同乗で飛び立った。機はみるまに高度2000フイート、眼下に広がる琵琶湖は青く美しい水と光を受け緑色に輝く葭原が湖の湖岸を形成していた。私が琵琶湖を初めて空から見た日でした。それから12年後1988年5月27日八尾空港より淡水赤潮を取材するため琵琶湖へ向かった。大津上空撮影のため高度を下げると突然異臭が機内に魚の腐ったような臭いが立ち込める。湖面は醤油色染まっている衝撃が私の体に走った。あの美しい水は何処へ、たった10年あまりの事でそのころから私は琵琶湖の変化に興味を持ち始めた、そして滋賀の自然と琵琶湖守る会の人たちと出会い琵琶湖総合開発が始まると湖の自然環境の破壊が進み大変な事になるのではといつも会合で話題になっていた。

1979年に入ると開発工事が湖のいたるところで始まった。私の自主製作の映画を撮り始めるきっかけにもなったのが琵琶湖総合開発であった。愛機アリフレックスに16ミリフイルムを詰め湖の風景や開発による湖岸の破壊状況を記録し始めた。湖の様子は分きざみで変化してゆく様子を追われるように撮影をしたそして1年、1980年映画俺の見たびわ湖が完成、朝日新聞で紹介され話題にもなり貸し出しも40件ほどあった。以後私は毎年工事による湖の環境破壊をもの言わぬ湖の代弁者として記録美しい波や消え行く湖岸、そしてアオコや赤潮を琵琶湖からのメッセージとした映画やビデオをいままで20本製作してきました。1991年俺の見た琵琶湖1991を完成させたころには琵琶湖の美しい葭原は開発工事により消滅したりダメージをうけていた。滋賀県は1992年ヨシ群落保全条例をつくった。ヨシ群落を破壊したのは琵琶湖総合開発である事は言うまでもない。

今琵琶湖総合開発の功罪を議論する兆しが聞かれるが、今こそ開発を見なおして湖を主に自然環境の事を考え早く美しいヨシ群落のある湖に再生してほしいものだ。1980年頃ドキュメンタリーの映画でインタビュした時の近江舞子(雄松ヶ崎)に住む老漁師の話がいまも私の脳裏に浮かび上がる。もうこれ以上琵琶湖をオモチヤにしたらあかんと言う言葉が印象のこっている。浜大津から膳所への湖岸は人工的美しく近代的な建物が立ち並ぶがヨシは1本としてない、また空から見る風景では烏丸半島と由美が浜の人工の白浜が薄汚れた湖面と対照的に白く美しく輝いている。これからも私は負の記録者としてしずかに琵琶湖の行く末をながめてゆこう。

映像作家 中島省三 2000/7/20

高橋卓志先生のコラム

■高橋卓志先生は、長野県松本市の郊外にある神宮寺の住職をされています。人の死生に関わる様々な社会的活動に取り組まれてきました。先生が執筆された岩波新書『寺よ、変われ!』は、次のように紹介されています。「日本の寺は、いまや死にかけている。形骸化した葬儀・法事のあり方を改めるだけでなく、さまざまな『苦』を抱えて生きる人々を支える拠点となるべきではないか。『いのち』と向き合って幅広い社会活動や文化行事を重ね、地域の高齢者福祉の場づくりにも努めてきた僧侶が、その実践を語り、コンビニの倍、八万余もある寺の変革を訴える」。高橋先生は、龍谷大学の客員教授もされており、本学の大学院・実践真宗学科でも講義をされています。以下は、高橋先生の講演録です。「お寺の力が地域社会を変える ―生と死に向き合うコミュニティ・ケア―」。この講演録からも、高橋先生のお考えがよく理解できるのではないかと思います。

■高橋卓志先生は、長野県松本市の郊外にある神宮寺の住職をされています。人の死生に関わる様々な社会的活動に取り組まれてきました。先生が執筆された岩波新書『寺よ、変われ!』は、次のように紹介されています。「日本の寺は、いまや死にかけている。形骸化した葬儀・法事のあり方を改めるだけでなく、さまざまな『苦』を抱えて生きる人々を支える拠点となるべきではないか。『いのち』と向き合って幅広い社会活動や文化行事を重ね、地域の高齢者福祉の場づくりにも努めてきた僧侶が、その実践を語り、コンビニの倍、八万余もある寺の変革を訴える」。高橋先生は、龍谷大学の客員教授もされており、本学の大学院・実践真宗学科でも講義をされています。以下は、高橋先生の講演録です。「お寺の力が地域社会を変える ―生と死に向き合うコミュニティ・ケア―」。この講演録からも、高橋先生のお考えがよく理解できるのではないかと思います。

■ところで、今朝、facebookをみると、「昨年の今日、あなたはこんな記事を投稿されていますよ」との通知がありました。これは、facebookがユーザーに提供しているサービスの一つです。昨年の今日、私は、高橋先生の投稿をシェアさせていただいていました。高橋先生は、ご自身が新聞に連載されているコラム「四苦抜苦」をfacebookに投稿されており、私は、それを毎回楽しみに拝読しています。昨年の今日、facebookに投稿されたコラムは「ボゥズがシタイを運んでる〜」です。このコラムの最後には、以下のように書かれています。すごく大切なことを書かれていると思いました。

しかしぼくは遺族と一緒に遺体を運ぶことを重要な仕事と捉えている。なぜなら生きるための戦いを終息させた直後の身体の重みや生暖かさに、そのひとの生命の名残が強く感じられるからだ。遺族の悲しみはそれらの名残に触れることで増していく。だが遺族が死へのプロセスと現実の死を肌で感じ、死に向き合い始めるのがこの段階なのである。その大切な「時」の共有をぼくは坊さんとして手放したくない。納得の葬儀はボゥズのぼくがシタイを運ぶことから始まると思うからだ。

■私たちの社会には、人が此岸から彼岸へ移っていく「人の一生で一番重要な瞬間」を「トータルに支える仕組み」がありません。現実には、さまざまな専門家が、お金と引き換えに様々なサービスを提供していますが、「トータル」には支えていません。そのような専門家とは、医療関係者、福祉関係者、宗教者、葬儀産業の関係者…といった人たちのことですが、それぞれに分業化し、機能分化し、「業界」が独自の論理や制度で動くようになっています。「人の一生で一番重要な瞬間」が、専門化されたシステムによって分断されている…私にはそのように思えてなりません。人の死とは、死んでいく人と、その人が死んだ後に遺族と呼ばれる人たち、すなわち死に行く人と親密圏の内にある人たちとの関係が、変容していくことでもあります。そのような関係の変容は点としての時間ではなく、幅を持った時間として経験されます。本来であれば、介護、看病、看取り、葬儀…そういった段階が、シームレスに繋がっている必要があると思うのです。