研究会議

■まだ議論を通して企画の屋台骨をしっかりさせているところなので、詳しくは説明できませんが、現在、農学部と先端理工学部の教員の皆さん、そして社会学部の私で、2022年度のJST(国立研究開発法人科学技術振興機構)の「共創の場形成支援プログラム」に応募する準備を進めています。

■まだ議論を通して企画の屋台骨をしっかりさせているところなので、詳しくは説明できませんが、現在、農学部と先端理工学部の教員の皆さん、そして社会学部の私で、2022年度のJST(国立研究開発法人科学技術振興機構)の「共創の場形成支援プログラム」に応募する準備を進めています。

■私は文理融合型の研究プロジェクトの経験を積んできたので、今回のようにいろんなディシプリンの研究者が集まる広い意味での環境系のプロジェクトは得意な方なのかもしれません。今朝、開かれた研究会議では、自ら申し出て、企画の骨格を示す概略図を用意してきました。いわゆる「ぽんち絵」というやつです。もっとも、基本の核となるアイデアは農学部のお2人の教員のものなのですが、そのアイデアやその意図をうまく汲み取り、他のディシプリンの方法や考え方も連携させた形でまとめました。

■今日はこの図を基本に、議論を行いました。私としては、うまくいったのではないかと思っています。今回の企画には、私が理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も参加させていただき、「琵琶故知新」が発案した「びわぽいんと」も今回の企画の中で大切な役割を果たすことになっています。全体のグランドデザインを概略図を元に関係者全体で共有した上で、細かな企画の詰めを行なっていく予定です。

【追記】■今日、会議が終わった後、会議に参加した方から、こんな考えを聞かせていただきました。「社会学部が深草キャンパスに移転した後、瀬田キャンパスはどうしていくのか。瀬田キャンパスには、学部を超えた環境に関わる研究所が必要なんじゃないのか…」というご意見です。社会学部が移転しなくても、私は、琵琶湖のある滋賀県を中心的なフィールドにした環境系の研究所があってほしいと思っていました。もし、そのような研究所ができるのならば、深草キャンパスに移転しても、その研究所のプロジェクトに参加したいものです。細かなディシプリンに分割した形で研究をするのではなくて、ディシプリンや自分の専門性を超えてフィールドの現実と向き合うことが必要だとずっと思っていました。少なくとも「キャンパス単位」で考えていくことが必要なんだと思います。とはいえ、定年退職まで残された時間はわずかです。

地域自治の現状と課題

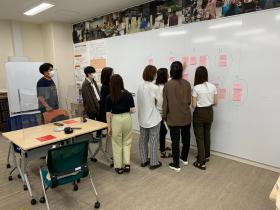

■金曜2限は「社会共生実習」の「地域エンパワねっと・大津中央」です。来週は、10年にわたって中央学区自治連合会長をおつとめになった前自治連合会長・現顧問の安孫子邦夫さんにお話を伺うことになっています。あえてまとめれば、地域自治の現状と課題について伺うということになるでしょうか。ということで、学生の皆さんはお尋ねする内容を議論しました。最終的には、時間内でうまくまとまった…かな。

■この10年で中央学区の様子もいろいろ変化しました。同時に、長年にわたって自治連合会長をおつとめになってこられて、その途中でも中央学区の地域自治に関するお考えについても何か変化があったかもしれません。10年にわたる自治連合会長のご経験から、学生たちは学ばせていただきます。

「地域エンパワねっと・大津中央」では、大津市中央学区自治連合会会長を長年なさっておられた方への質問をみんなで出し合いました。来週、オンラインで対談する予定です!#龍谷大学 #社会共生実習 #地域エンパワねっと pic.twitter.com/rt3vgNOSIu

— 龍谷大学 社会共生実習|公式 (@r_coexistence) June 10, 2022

NHKスペシャル「獣害を転じて福となす〜雅(まさ)ねえと中国山地の物語〜」

#NHKスペシャル#獣害を転じて福となす

雅(まさ)ねえと中国山地の物語番組まとめ記事を公開しました▼https://t.co/xEW7Dson5f

「動物に、ここに住もうって思わせたのは人間」

動物が田畑を食い荒らす獣害。対策に取り組む“雅ねえ”と住民たちが織りなす、どこにでもある山里の、どこにもない物語。— NHKスペシャル公式 (@nhk_n_sp) June 11, 2022

■昨晩、NHKスペシャル「獣害を転じて福となす〜雅(まさ)ねえと中国山地の物語〜」を視聴しました。視聴しながら、録画し損っていることに気がつきました。きちんと録画しておきたい内容でした。再放送で。大阪は14日の深夜、正確には15日の1:15からみたいです。ちょっと抽象的な言い方になりますが、「人間と獣」の関係を人びとが問い直す中で、「人間と人間」の関係も問い直すことになっているように思いました。獣害を契機に人の繋がりが再生しているように思えたのです。そこに、この番組のタイトルにもある「雅ねえ」の人生、生き方の問題も横糸として絡んでいます。素敵なドキュメンタリーでした。皆さんもご覧ください。以下は、番組の概要です。

イノシシなどが田畑を食い荒らす獣害。高齢化が進むなか、全国で農地荒廃の原因となっている。その獣害に、住民が一丸となって取り組み、元気と希望を取り戻した町が中国山地にある。獣害研究家の雅ねえと住民たちは、守った野菜を売る直売所を作ったり、果物の苗を植えて共同農園を作ったり。さらにイノシシ肉の加工施設も建てられて、新たな雇用が生まれ、若い移住者も増えた。どこにでもある山里の、どこにもない物語。

令和3年度東京大学学部入学式の祝辞、妹島和代さん

■龍谷大学の親しい事務職員の方が、東大入学式で� … ��世さんの祝辞をアップされていました。なるほど。素晴らしい祝辞です。以下は、そのうちの一部です。

「私がお伝えしたいことは、まず一つは、専門的に考えてゆくことは、意外に専門以外の他の分野のことも考えることになっていくものだな、ということです。それから2つ目は、他分野の専門家とのコラボレーションの重要性です。そして3つ目は、自身の専門の研究を深めてゆくことは結局、その専門領域内にとどまらないで、私たちの世界全体を考えることになっていく、ということです。これらは、おそらく、いずれの専門分野にもあてはまるのではないかと思います。」

「今思うと、私は家を考えながら、人の集合のあり方を考えていたと思います。どうやったら1人でいることの快適性とみんなでいることの快適性を両立できるか、それにはどういうスペースを作ればいいのだろうかと考え、そして、それは、家だけの問題にとどまらないものになっていきました。」

「「新しい学びの場」という要望から私は、いろいろな人と出会うことができる多様性と自由、他分野の人間と場所を共有している共有感覚、を提案したのです。」

「みんなで場所や空間を共有するということは、その場所に流れている時間をも共有しているのではないかと気づきました。つまりそれは、今の時代の私たちが共有しているだけでなく、過去や未来の人々とも共有していると言えるのではないかと思います。いろいろな人々の活動が積み上がって歴史となって、その流れの一番手前に私たちの今の社会があるということだと思います。 」

■学部や学科、そして自分の専門領域に閉じこもるのではなく、こういった「開かれた場」が自分の職場にもっと必要だなあと思っています。私は、長年、文理融合型の研究プロジェクトに参加してきたので、この妹島さんがおっしゃること、自分の経験に重ね合わせてよく理解できます。もちろん、過去の経験が全て素晴らしいものであったかといえば、必ずしもそうではありません。でも、そういううまくいかなったなあという経験も含めて、それはなぜなのかなあと考えることで、今の自分の力になっているのだろうなと思っています。

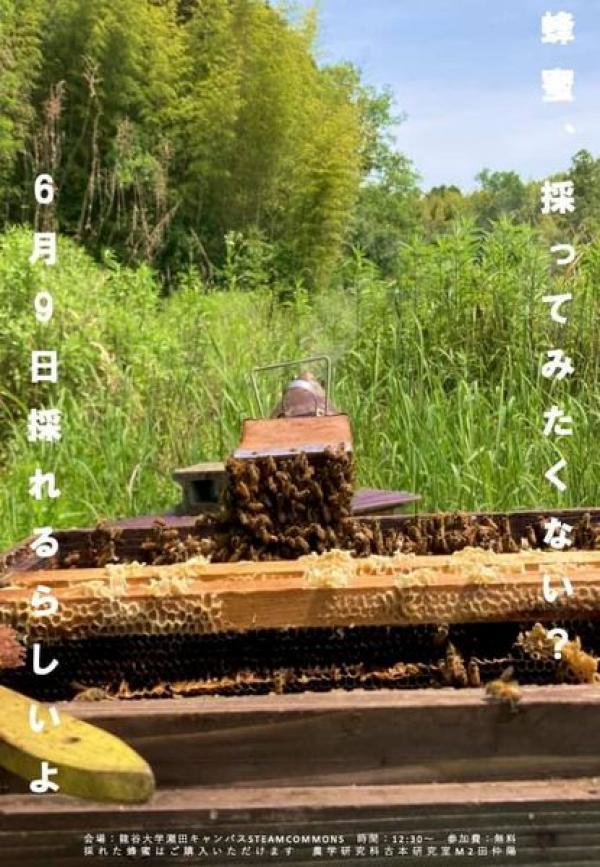

STEAMコモンズMarket Placeでの採蜜体験とハチミツの販売

■瀬田キャンパスで、美味しい蜂蜜が販売されました。店頭で、蜂蜜を搾る体験もしてみました。搾りたては美味いですね。STEAMコモンズで開催された「龍谷マーケットプレイス(Market Place)」です。農学部の古本 強先生のお店の方で、今日は遊ばせてもらいました。木曜日は授業がなく、会議もなければ大学にはいかずに家で仕事をしていますが、今日は特別です。知り合いの学生が前を通るたびに、「こうてって」(買って行ってちょうだい)と呼びかけて、蜂蜜を搾る体験も勧めました。「社会共生実習」の「地域エンパワねっと」の女子学生2人が、秋に開催する蜂蜜とジャムのイベントを手伝ってくれることになりました。嬉しいですね〜。

■まず、以下の農学部のブログの投稿を読んでみてください。書いているのは、古本先生です。

STEAMコモンズMarket Placeでの採蜜体験とハチミツの販売

■読んでくださいましたか? OK!! この記事に出てくる田仲くんに、今日、会うことができました。絶対に会いたいなと思っていたので、念願が叶いました。

■田仲くんは、古本さんの指導を受けている大学院生です。古本さんは、トウモロコシの遺伝子の研究をしてしおられます。私、素人なんですが、これまで彼の話を聞いていると研究の中心にあるのはゲノム編集という遺伝子を扱う技術だったと思います。そんな人がなんで養蜂をしているのかというのも、不思議な話なんですが、これには古本さんのご家族、特に奥様や奥様のご実家のことが関係しています。私が説明するのもな〜、プライペートにことだし…。一度、古本さんに聞いてみてください。でとにかく、古本さんは素人から始めて、見よう見まねが養蜂を始めて、採取した蜂蜜を周りの人にプレゼントされていたようです。まあ、素人が家庭菜園で野菜作るのに感覚は似ていたのかもしれません。

■そんな古本さんが、龍谷大学に農学部が開設される段階で、広島大学から異動して来られました。そこで、私と出会うわけです。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で一緒に呑んだりする仲になりました。その頃、「利やん」のマスターもご健在で、古本さんのことをとても気に入っておられました。「古本先生、大好きやな〜」と、私に対しては言わないようなことも言っていました。あっ、話が脱線した。

■古本さんは、ゲノム編集の人なのに、諸々あって、社会貢献の一環で養蜂をされることになりました。社会学者からみ見ると、ゲノム編集と養蜂との間には相当のひらきがあるように思うんだけど、それを楽しそうにやっている古本さんが素敵だなあと思っていたりしていたのでした。そして、そんな古本さんの研究室に配属になった学生の田仲くんも、すごいなあと思いました。ゲノム編集ではなくて、養蜂の方に関心を強く持ったのですから。やっと田仲くんまで話を戻すことができました。

■田仲くんは、古本さんについてミツバチの研究を始めるのですが、ブログにもあるようにうまくいかず、ハチ群を育てることから学び直すために、修士課程の間に一年休学し、養蜂家のもとで養蜂技術を一年学び直しました。そしてこの春、復学したのです。なかなかパワフルな生き方です。すごいな〜と思っていました。そのご当人に今日は会えたのです。「古本先生のおかげで、夢中になれるもの(養蜂、ミツバチ)に出会うことができました」と語っておられました。素敵だな〜。夢中になれることが見つかるって、とっても素敵なことですよね。田仲くんは、大学院を修了した後は、再び、養蜂の修行を行い、その後、養蜂家として独立されるとのことでした。

■ここには全てを書けませんが、忙しく作業をする田仲くんを捕まえては、いろいろ話を聞かせてもらいました。養蜂のことはもちろんでいが、今の大学院での研究のこととか、それから今後のこと。養蜂をするには、巣箱を設置する場所が必要になります。その土地の所有者とよい関係がなければなりません。そばで農薬を使う水田があると困るとか難しい問題もあります。半径2km以内に同業者がいると巣箱を設置できないとか。勉強になりました。田仲くん、忙しい中、相手してくださってありがとうございました。実際にお会いする前は、もっと寡黙な人だと勝手に想像していました。でも、実際は、よく語る人でした。もっと、いろいろ話を田仲くんに聞いてみたいです。というか、多くの皆さんの前で語ってもらいたいですね。田仲くんは、呑むことがお好きとのことで、今度、古本さんも一緒に「利やん」でご一緒できればと思います。

【追記1】古本先生から、facebookでコメントを通して正しい情報をいただきました。すみません。

これ、古本情報、満載ですね(笑)。

専門は植物生理学で、研究で使用する技術の一つは「ゲノム編集」ではなく「遺伝子組み換え」でした。人によってはより印象が悪くなるかもしれませんが。

これからの学びは開かれていないというのが、「利やん」での学びです。私もマスターが好きです。両想いでしたか。

「世界農業遺産」認定に向けてFAOの現地調査が

■先月、「世界農業遺産申請のその後」の投稿にも書きましたが、日本農業遺産に認定された「琵琶湖システム」は、いよいよ世界農業遺産の認定に向けて現地調査の段階に入ります。6月16日(木)、朝、高島市の近江今津からスタートして夕方まで、びっちり現地調査の予定が組まれています。私も、全日程に同行することになっています。NHKのニュースをTwitterでリツイートして、それをこのブログでもシェアしました。

「世界農業遺産」で国連機関の担当者が高島市など現地調査へ|NHK 滋賀県のニュース https://t.co/BhJbt4OKor

— 脇田健一 (@wakkyken) June 7, 2022

新たな研究プロジェクト

■今日は、朝1限から会議でした。授業はないけれど大学に向かいました。他学部の知り合いの教員から、「2022年度のJST(国立研究開発法人科学技術振興機構)の『共創の場形成支援プログラム』に応募しようと思うので参加してほしいんだけと、どう」と誘われて、「おもしろそうかも〜」とホイホイ出かけているのです。今日で3回目の会議でした。もちろん、琵琶湖のある滋賀県をフィールドにした企画です。

https://www.jst.go.jp/pf/platform/file/coinext_pamphlet2022A4.pdf

■こういう文理融合型・実践的な研究プロジェクトにたくさん参画・参加してきました。自分で言うのもなんですが、苦労もたくさんしてきました。知らないうちに経験知が貯まっているような気もします。まあ、そのような貯まった知恵が何かのお役に立てるのならば嬉しい…と心のどこかで思っているのだろうなと思います。だから、ホイホイと引き受けてしまうのです。たぶん…ですけど。

■研究者人生の「コスパ」のようなことだけを考えるのであれば、どんな人も絶対に手出しはしないと思いますが、そのようなことよりも「おもしろそうかも〜」という気持ちの方が勝ってしまうのです。性格だから仕方がありません。もし、現実の諸々の問題を、批判や分析を超えてなんとかしよう(解決・緩和)と思うのならば、異質な異業種の皆さんと業界(小さな学会等)の壁を越えてお付き合いすることの方が、実質的なみのりが多いよう思います。それが自分の中に生まれきた確信です。もちろん、相手の異質な異業種の皆さんも、自分の狭い専門領域にこだわらず、オープンマインドでお付き合いしてくれる時に限りますが。

■なんでこんな性格になってしまったのか。性格というよりも、仕事の傾向のなったのでしょうか。これまで勤務した滋賀県立琵琶湖博物館、岩手県立大学総合政策学部、そして参加した様々な文理融合型研究プロジェクトの中では、社会学を学んできた私などは、圧倒的にマイナーな存在でしかありませんでした。私の狭~い意味での専門分野は環境社会学です。だからお付き合いしてきた方たちも、文系・理系を問わず、広い意味での「環境」に関わる方達でした。そういう方たちと付き合っていると、「自分のできること/できないこと」、「自分が得意なこと/不得意なこと」の境目がぼんやりとわかってくるのです。そして、自分とは異なる方達との相補的な連携の取り結び方もわかってくるのです。それがわかってくると、1人ではできない創造的なことができるような気がしてくるのです。あくまで、気もするだけですが。うまくいくかどうかは別。しかも苦労も多いわけですしね。

■さてさて、このプログラムに採択されると、現役大学教員としては、これが最後の大きなプロジェクトになるはずです。ですが、これはこれとして。これとはまた別にやりたいこともありますしね。狭い専門分野のことも、もう少しやってから定年退職を迎えたいと思っているのです。

山科・四ノ宮界隈散策

■水曜日は隔週で午後は会議が続きます。昨日は、会議の日。でも議題も少なく、意見を述べる方も少なく、なんと会議が早目に終わりました。これは良いことです。外はまだ明るいし、急遽、JR湖西線に乗り換える山科駅で改札口から出て、界隈を散策してみることにしました。

■龍谷大学に勤務してから19年目、それ以前、滋賀県庁や滋賀県立琵琶湖博物館に7年間勤務していた時代もあります。あわせて26年間、電車に乗りながら、ずっと気にしてきた風景がありました。電車の窓からJRの線路沿いに見える、いくつかの大きな巨木が気になっていたのです(巨木好きです…)。そんなに気になるのならば、行ってみれば良いのですが、これまでは「いつか行ってみよう」と先送りしてきました。今日は、そのことを思い出し、「行くんだったら今でしょ」という声が聞こえてきたのです(気のせいです…)。

■やはり、宗教と関係していました。2つの巨木は地元の、由緒のある古いお寺の敷地内にありました。ということで、そばまで近寄れませんでした。でも、目指した一番大きな巨木、写真に撮ったものですが、この巨木のそばには行くことはできました。琵琶法師の皆さんの聖地でした。今は、三井寺さんが管理されているようです。聖なる場所にある樹木は巨木になる傾向があります。もっとも、この木は何なのか、樹齢はいか程なのか、残念ながら私には樹木に関する知識がないため、よくわかりません。でも、満足しました。

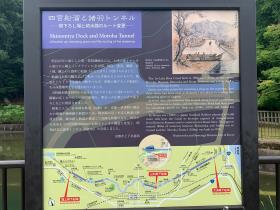

■その後は、せっかくだからと、琵琶湖疏水のあたりも歩いてみました。湖西線ができる時、琵琶湖疏水の一部が新たにトンネルになったということを初めて知りました。諸羽トンネルです。「へ〜、そうなんか」といろいろ勉強しながら歩くことができました。もともと琵琶湖疎水が流れていたところは、埋められて遊歩道になっています。多くの皆さんが散歩をしたり、ジョギングをしたりされていました。琵琶湖疎水は山裾の少し高いところを流れていますから、遊歩道からは山科の街の様子がよく見えます。なかなか気分が良い場所です。最後は、徳林庵です。江戸時代、東海道を往来した飛脚は徳林庵境内で休憩したそうです。この界隈のお寺に関しては、ネット上にたくさんの説明がありますので、ここでは説明いたしません。また、勉強して散策してみたいと思います。私、以前は、こうやっていろんな地域を歩きながら景観に刻まれた歴史の地層を探っていたのですが、コロナ禍で、すっかりそういう楽しさを忘れてしまっていました。また、歩きます。

■その後は、せっかくだからと、琵琶湖疏水のあたりも歩いてみました。湖西線ができる時、琵琶湖疏水の一部が新たにトンネルになったということを初めて知りました。諸羽トンネルです。「へ〜、そうなんか」といろいろ勉強しながら歩くことができました。もともと琵琶湖疎水が流れていたところは、埋められて遊歩道になっています。多くの皆さんが散歩をしたり、ジョギングをしたりされていました。琵琶湖疎水は山裾の少し高いところを流れていますから、遊歩道からは山科の街の様子がよく見えます。なかなか気分が良い場所です。最後は、徳林庵です。江戸時代、東海道を往来した飛脚は徳林庵境内で休憩したそうです。この界隈のお寺に関しては、ネット上にたくさんの説明がありますので、ここでは説明いたしません。また、勉強して散策してみたいと思います。私、以前は、こうやっていろんな地域を歩きながら景観に刻まれた歴史の地層を探っていたのですが、コロナ禍で、すっかりそういう楽しさを忘れてしまっていました。また、歩きます。

「龍谷米」の食べ比べ

■昨日のことになりますが、龍谷米の食べ比べのイベントに参加しました。農学部の農場で収穫された6種類の米を食べ比べてみました。その上で、「つきあかり」と「にじのきらめき」を2合ずつ購入しました。どの品種のご飯も美味しいのですが、特にこの2つの味が濃いように感じました。でも、どうでしょうね〜。自分の舌に自信がありません。自宅でも食べ比べてみます。農学部の学生と職員さんたちが取り組んでいるイベントです。若い学生の皆さんは、どう感じられたでしょうね〜。

■昨日のことになりますが、龍谷米の食べ比べのイベントに参加しました。農学部の農場で収穫された6種類の米を食べ比べてみました。その上で、「つきあかり」と「にじのきらめき」を2合ずつ購入しました。どの品種のご飯も美味しいのですが、特にこの2つの味が濃いように感じました。でも、どうでしょうね〜。自分の舌に自信がありません。自宅でも食べ比べてみます。農学部の学生と職員さんたちが取り組んでいるイベントです。若い学生の皆さんは、どう感じられたでしょうね〜。

■私が指導しているゼミでは、以前、「北船路米作り研究会」を組織していました。湖西の棚田の農村・北船路の棚田で生産した「龍大米」を販売していました。農学部は「龍谷米」ですが、私たちは「龍大米」です。微妙に名前が違っています。龍大米は、環境こだわり米の「コシヒカリ」を天日干しで乾燥させたものでした。収穫量は、当然のことながら農学部の農場で生産した「龍谷米」の方が多いわけなんですが、「龍大米」の方が「龍谷米」よりも先行しています。農学部が開設される前の話ですから。まあ、食べ比べをしながら、そっと「龍大米」のことを思い出したのでした。

■場所ですが、瀬田キャンパス、Steamコモンズの「Global Lounge & Kitchen)エリアです。ここで、秋に「蜂蜜とジャム」のイベントができたらいいな。農学部の古本先生とのコラボ。1回生の皆さんが、企画から参加・参画します。

農学部・古本強先生の養蜂を見学。

■火曜日の2限は、「社会学入門演習」です。昨日は、農学部の古本 強先生に、瀬田キャンパスに隣接する田上の堂という集落まで連れて行っていただきました。古本先生は、堂で、大学院生と養蜂に取り組んでおられます。その様子を拝見しにいきました。

■たいした距離ではないのですが、オンライン授業のためにパソコンをリュックに入れて担いでいる人もいて、ちょっと大変だったかな。あと、自然がいっぱいが得意でない…せいなのか、ミツバチの巣箱に近づけない人も多数。そのような中、3人の女子学生が刺されないように帽子を被せてもらって、巣箱に近付いてじっくり観察してくれました。

■さて、6月9日に、この堂の養蜂で採取したハチミツのイベントが開催されます。蜂蜜の販売会です。農学部が主催ですが、指導している「社会学入門演習」の有志の学生の皆さんと私も、販売会のお手伝いする予定です。また、ハチミツや身の回りで採れる食べられる植物(たとえばヤマモモやノイチゴとか、庭でも収穫できるジューンベリーとか)を使ったイベントを、古本先生にもご指導いただきながら、秋に開催しようと思っています。いずれのイベントも、瀬田キャンパスにあるSTEAMコモンズ「Global Lounge & Kitchen」で開催することになります。「社会学入門演習」では、秋に開催するイベントの企画をグループに別れて考えてもらおうと思います。