2018年も「ほぼ日手帳」

■来年も、「ほぼ日手帳」を使う予定です。一昨日、自宅に届きました。ただ、まだこの「ほぼ日手帳」を、自分なりに使いきっ田という自覚がありません。1日1ページのところは、白紙が多いのです。というか、途中で挫折して何も書かなくなってしまっています。せっかく、いろいろ工夫された手帳ですが、その工夫を味わい尽くしていません。来年こそは!…なのです。まずは、来年のすでに決まっている予定等を転記することにします。

【追記】■手帳に関して、こんな出来事がありました。来年の2月24日と25日のどちらかに仕事が入るはずだったのですが、結局、諸般の事情から24日になりました。あとから考えると、25日だと非常にまずいことになっていましたた。25日は「びわこレイクサイドマラソン」(15km)だから…。

■手帳にきちんとマラソンの日程を書き込んでいなかったので、後から気がついたのです(仕事とマラソンとどっちが優先なんだと問われると困るわけですが…)。2月の最後の日曜日って毎年「レイクサイドマラソンが」に決まっているのに。私、居酒屋のランニングチーム「チーム利やん」の(なんちゃって…な)キャプテンなのです。ですから、マラソンの日に仕事を入れてしまうとまずいことになるわけです…。ということで、2018年の手帳の2019年の最後の日曜日には、「レイクサイドマラソン」と書き込みました。2018年は第9回で、2019年は第10回になるんですね。

比良まで走る!!

■今日は、夕方から走り始めました。午前中は、総合地球環境学研究所の用務で、滋賀県草津市志那町にある平湖・柳平湖に向かいました。淡水真珠の玉出し作業のお手伝いをしました。作業は午前中で終わり帰宅しましたが、どういうわけか眠たくなり、昼寝をしてしまいました。気がつくと、16時を過ぎていました。あわてて、走る準備をすることにしました。

■今日は、夕方から走り始めました。午前中は、総合地球環境学研究所の用務で、滋賀県草津市志那町にある平湖・柳平湖に向かいました。淡水真珠の玉出し作業のお手伝いをしました。作業は午前中で終わり帰宅しましたが、どういうわけか眠たくなり、昼寝をしてしまいました。気がつくと、16時を過ぎていました。あわてて、走る準備をすることにしました。

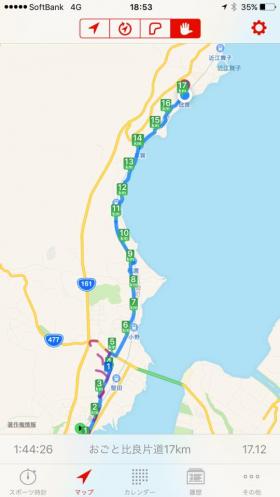

■今日はゆっくり長めの距離を走ろうと思ってスタートしました。どこを走るのかは決めていませんでした。走りながら、コースについて考えるのもランニングの楽しみです。今日は、いつもとは違うコースをと思い、湖西路を北上することにしました。JR湖西線の駅で言えば、堅田、小野、そして和邇あたりまで走って、そこで折り返そうと思っていました。しかし、夕闇の中でだんだん大きく迫ってくる比良山系を眺めていると、さらに湖西路を北上したくなりました。というわけで、予定を変更してさらに北上することにしました。JR湖西線沿いに蓬莱駅、志賀駅、そして比良駅まで到着することができました。これ以北は、暗くて走ることは難しいと判断し、ランニングはそこでストップすることにしました。距離は17.12km、今日はいわゆる長い距離をゆっくり走るトレーニング「LSD」だったので、平均ペースも6分06秒/km。ただし消費カロリーは1329kcalです。基礎代謝が1550kcal程度なので、これだと少々食べて過ぎても身体を絞っていくことができます。

■これまで、坂道のあるコースを選んでいましたが、今日はフラットなコースでした。フラットなコースをスタスタと走るのも気持ちが良いものですね。もっと早い時間にスタートしていれば、JR近江舞子駅あたりまでは気持ちよく走れていたと思います。琵琶湖を眺めながら走るコース。気持ちよくないわけがありません。こういうコースであれば、フルマラソン本番に備えて練習の「30km走」や「35km走」も可能かなと思います。ところで、真っ暗になったのでランニングを中止しました。ですから、帰りはランニングではなくて電車です。JR湖西線沿いのランニングは、折り返さなくても電車で帰ることができるので便利ですね。今日も電車賃を払って電車に乗って帰りました。1人だけ、列車の中でランニングの格好をしているのはかっこ悪いような気もしますが、まあ仕方がありません。今度は、往復でJR近江舞子駅あたりまで走りたいと思います。だいたい40kmになりますね。「30km走」や「35km走」を超えます。ゆっくりとしたスピードであれば、そのようなトレーニングも、体力や走力をつけるためには良いのかなと思っています。

■これまで、坂道のあるコースを選んでいましたが、今日はフラットなコースでした。フラットなコースをスタスタと走るのも気持ちが良いものですね。もっと早い時間にスタートしていれば、JR近江舞子駅あたりまでは気持ちよく走れていたと思います。琵琶湖を眺めながら走るコース。気持ちよくないわけがありません。こういうコースであれば、フルマラソン本番に備えて練習の「30km走」や「35km走」も可能かなと思います。ところで、真っ暗になったのでランニングを中止しました。ですから、帰りはランニングではなくて電車です。JR湖西線沿いのランニングは、折り返さなくても電車で帰ることができるので便利ですね。今日も電車賃を払って電車に乗って帰りました。1人だけ、列車の中でランニングの格好をしているのはかっこ悪いような気もしますが、まあ仕方がありません。今度は、往復でJR近江舞子駅あたりまで走りたいと思います。だいたい40kmになりますね。「30km走」や「35km走」を超えます。ゆっくりとしたスピードであれば、そのようなトレーニングも、体力や走力をつけるためには良いのかなと思っています。

■さて、帰りの電車なのですが、電車の中で電話がかかってきました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」にいる原田達先生からでした。「利やん」のランニングチーム「チーム利やん」のメンバーである なかちゃん(中川俊典さん)もいるから来ないかとのお誘いでした。とはいえ、汗もかいているし、今日はやはり無理でした。急に誘うんだもんな〜。また、こんどよろしくお願いいたします!

淡水真珠「びわパール」の玉出し作業

■総合地球環境学研究所の研究プロジェクトとの関連で、草津市の志那町にある内湖、平湖・柳平湖に行ってきました。この平湖・柳平湖では、かつて盛んな淡水真珠の養殖が行われていました。しかし、淡水真珠の養殖は、環境や水質の悪化とともに産業としては衰退していくことになりました。そのような状況の中で、地元の志那町の「志那町平湖・柳平湖公園化対策委員会」では、草津市と連携しながら琵琶湖の淡水真珠「ビワパール」の復活に取り組んでき他のです。この日は、淡水真珠「ビワパール」の玉出し作業の日でした。柳平湖の中に設置された養殖棚からイケチョウガイの入った籠を引き上げ、イケチョウガイの中で育まれた真珠玉を取り出すのです。

■トップの写真は、この日の玉出し作業でイケチョウガイから取り出した淡水真珠です。淡水真珠は、海の真珠とは異なり、核を入れません。真珠全体が魅力的な光を放つ真珠層でできています。そのため、ひとつひとつの真珠が個性的な表情を見せてくれます。形も実に様々。色も、深みのあるピンク色からベージュ色に近いピンク色まで様々です。これが、琵琶湖の淡水真珠「ビワパール」の魅力なのです。2枚目の写真は、「ビワパール」を孕んだイケチョウガイの籠を引き上げているところです。遠くに見えるのは、琵琶湖の向こうにある比叡の山々です。

■柳平湖から引き上げられた籠から成長したイケチョウガイを取り出し、貝柱を切って、イケチョウガイを開きます。すると、貝の身に包まれた真珠が確認できます。写真では、右側に4個真珠が並んでいるのがわかります。写真ではわかりませんが、反対側の殻の方にも真珠があります。取り出した真珠は、塩でもみ洗いをします。そうすることで、真珠の周りについたぬめりを取るのです。このぬめりを取っておかないと真珠の輝きが曇っていきます。ということで、大切な最後の仕上げの作業になります。真珠を採取した後のイケチョウガイですが、貝殻から身をはがします。身の方は、廃棄します。以前は、身の一部を湯がいて食用にしていたようです。また出荷もしていたそうです。貝殻については、ボタンの原料として出荷されていました。捨てるところがなかったわけです。

■柳平湖から引き上げられた籠から成長したイケチョウガイを取り出し、貝柱を切って、イケチョウガイを開きます。すると、貝の身に包まれた真珠が確認できます。写真では、右側に4個真珠が並んでいるのがわかります。写真ではわかりませんが、反対側の殻の方にも真珠があります。取り出した真珠は、塩でもみ洗いをします。そうすることで、真珠の周りについたぬめりを取るのです。このぬめりを取っておかないと真珠の輝きが曇っていきます。ということで、大切な最後の仕上げの作業になります。真珠を採取した後のイケチョウガイですが、貝殻から身をはがします。身の方は、廃棄します。以前は、身の一部を湯がいて食用にしていたようです。また出荷もしていたそうです。貝殻については、ボタンの原料として出荷されていました。捨てるところがなかったわけです。

■以前のイケチョウガイは、もっと大きな形をしていたそうです。地元の関係者の方のお話しでは、1992年頃から琵琶湖の淡水真珠養殖場に中国産のヒレイケチョウガイが導入されるようになり、在来種であるイケチョウガイとヒレイケチョウガイと交雑するようになったため、形が小さく変化してきていると言います。以前の大きなイケチョウガイでは、片側に20個ほどの真珠が並ぶこともあったそうです。

■この玉出しの作業を行ったのは、平湖の辺りにある建物でした。昔、真珠養殖の作業小屋として使っていたそうです。その作業小屋の中に、「志那町平湖・柳平湖公園化対策委員会」と私たちが超学際的に取り組んでいる研究プロジェクトの内容をポスターにして張り出しました。小さくてよくわからないと思いますが、このプロジェクトでは、在来魚がかつてのようにこの内湖で復活すること、そして湖辺の暮らしと内湖とのつながりの再生を目指しています。

社会人院生だった皆さんとの同窓会

■一昨日、金曜日は、午後から滋賀県庁で世界農業遺産申請関連の仕事をしました。私は申請作業のアドバイザーをしていることから、担当職員の皆さんと申請書をブラッシュアップさせるためにディスカッションを行いました。職員の皆さんのご努力とともに、少しずつ作業を前進させてきました。やっと、ゴールが見えてきました

■県庁での仕事の後は、10年前に私の大学院の授業を履修していた、あるいは履修登録をせずに勝手に聴講に来ていた、当時の社会人院生(NPO・地方行政研究コース)の皆さんとの同窓会でした。当時の私の授業は、特に社会人院生のみなさんにとっては、修士論文を執筆するための「道場」のような感じでした。私としては、社会人院生の皆さんの指導を楽しんでいました。いずれの皆さんも、NPO・地方行政研究コースの院生でした。それぞれ、NPOや地方自治体の組織の中で実務に取り組みながら、課題を見つけて修士課程に進学された方達でした。問題意識がクリアなので、私としても指導のしがいがありました。楽しかったな〜。さて、その方達との同窓会ですが、場所は、毎度お馴染み、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。この社会人院生の皆さんとは、よく飲んできました。これまでも度々同窓会をやってきましたが、今回はひさしぶりでした。いずれの皆さんも、京都や滋賀のNPO、市役所で活躍されています。素敵ですね。

「看取り」という死に方/石飛幸三/

■この動画の中に登場する医師・石飛幸三さんは、「胃ろう」の問題を厳しく批判されています。胃ろうをしても、胃が弱っているので食道に逆流して誤嚥性肺炎につながる。誤嚥性肺炎を防ぐことが、逆になっている…石飛さんはそう指摘されています。人生の終末において、少しずつ肉体が死に向かって弱っている時期に、どうして無理に治療を継続するのかという問題です。石飛さんは、『「平穏死」を受け入れるレッスン: 自分はしてほしくないのに、なぜ親に延命治療をするのですか?』、『平穏死という生きかた』、『家族と迎える「平穏死」–「看取り」で迷ったとき、大切にしたい6つのこと』等の著書も出版されています。これらの書籍のタイトルからもわかるように、肉体が自然に弱って死に向かっている人を、無理やり生かそうとする現代社会の医療や福祉のあり方を根本から批判されているのです。自然な状態で死を迎えることを見守る=「看取り」は、どうすれば可能なのでしょうか。石飛さんの著書はヒントを与えてくれそうです。

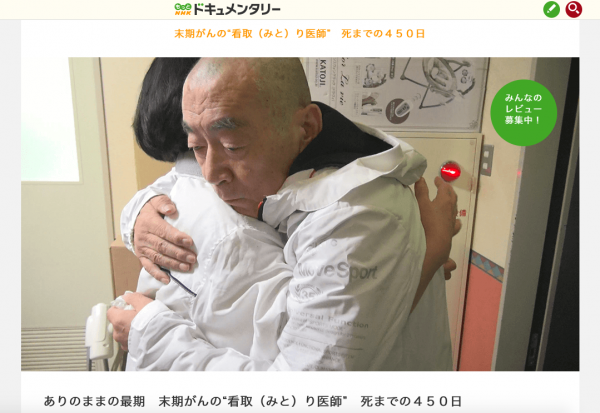

NHKドキュメンタリー「ありのままの最期 末期がんの“看取(みと)り医師” 死までの450日」

■昨日はよくテレビを視ました。普段はあまりテレビを視ないのですが、昨日は家族の勧めもあり、晩遅くに放映されたNHKのドキュメンタリー番組を視ることにしました。内容は、重いものでした。このような内容です。番組を紹介するサイトからの引用です。

始まりは2年前の12月。末期のすい臓がんで余命わずかと宣告された医師がいると聞き、取材に向かった。田中雅博さん(当時69)。医師として、僧侶として終末期の患者に穏やかな死を迎えさせてきた「看取りのスペシャリスト」だ。これまで千人以上を看取った田中さんの「究極の理想の死」を記録しようと始めた撮影。しかし、次々と想定外の出来事が…。看取りのスペシャリストが見せてくれたありのままの最期、450日の記録。

■「人の最期は難しい…」と、改めて思いました。健康な時に、どれだけ「こういう最期を迎えるぞ」と思っていても、そんなふうに最期を迎えることは難しいということを、田中雅博さんは自らNHKに取材させていたわけですね。見事な最期ではなく、その真逆の最期を。しかし、人生の、この最期の時は、故人のものだけでないのですね。「人の死」とは、周りの人びと(親密圏)との関係の問題でもあるわけです。

■番組を通して、田中雅博さんの最期を拝見させていただきながら、亡き父のことを思いました。父のことは、というか父との最期の段階での関係については毎日のように考えるわけですが、私も田中雅博さんと同じく、父からいろいろ学びました。父の最期も、見事とは真逆でした。番組の中で、田中雅博さんが「先生(先に生まれた人)ではなく、先死(先に亡くなる方)から学ぶ」と仰っておられました。そして、自らの死をテレビ番組を通して多くの方達に示されました。私も、父から学びました。人間にとって、そして周りの人びとにとって、「最期」がどれだけ大切かということを、改めて深く考えることになりました。

膝の故障のその後

■我が家の庭では、秋の雰囲気が少しずつ満ちてきました。ヒガンバナの芽が伸びてきました。近所ではすでに咲いているのですが、我が家のヒガンバナが花を咲かせるのには、もう少し時間がかかりそうです。このヒガンバナに加えて、ハギ、ミズヒキ、シュウメイギクが花を咲かせています。これらの花は、どちらかといえば地味ではありますが、眺めているとなかなか味わいがあります。

■我が家の庭では、秋の雰囲気が少しずつ満ちてきました。ヒガンバナの芽が伸びてきました。近所ではすでに咲いているのですが、我が家のヒガンバナが花を咲かせるのには、もう少し時間がかかりそうです。このヒガンバナに加えて、ハギ、ミズヒキ、シュウメイギクが花を咲かせています。これらの花は、どちらかといえば地味ではありますが、眺めているとなかなか味わいがあります。

■ミズヒキは、栽培品種ではなく野草ということになります。タデ科の植物です。全国各地の道端で見かけることができます。このミズヒキの花ですが、とても小さくて可愛らしいのです。このような小さな花をよく見ると、紅白であることがわかります。祝儀袋等につける紅白の飾り紐=水引に似ていることから、このような名前が付いているそうです。ハギは、秋の七草のひとつです。我が家の庭のハギは、私の剪定の仕方が悪く大きくなりすぎてしまいました。とはいえ、赤い花を咲かせた枝が風に揺れる様は、独特の情緒があります。

■話しは変わりますが、10日前から昨日まで娘が孫娘を連れて帰省していました。孫を中心に賑やかな日々を過ごしていましたが、昨日、娘と孫は大阪の自宅に帰りました。なんだか心の中にぽっかり穴が開いたような感じです。そのちょっと寂しい気持ちと、秋の花を咲かせた庭の雰囲気が何か共振しあうようで…。しかも、そのこととは直接関係ありませんが、応援している阪神タイガースも、広島カープファンで真っ赤になった甲子園球場で負けてしまいました。甲子園球場での広島カープの優勝はみたくなかったな〜…。まあ、仕方がありません。というわけで…ということもないのですが、気持ちを切り替えて、夕方から走ることにしました。先日エントリーした投稿にも書きましたが、左膝が故障しました。いつもの腸脛靭帯炎だと思います。様子を見ながら走ることにしました。実は、一昨日も恐る恐るゆっくりしたペースで走ってみたのですが、特に、問題がないようでしたので、今日はいつものように普通に走ってみることにしました。

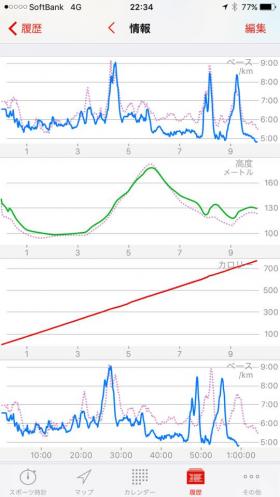

■10kmの距離を、1時間弱で走りました。アップダウンのあるコースで、標高差は100mほどあります。上りの坂道では平地のようなスピードを維持することはできませんが、全体を平均すれば5:55/kmで走ることができました。薄い点線が一昨日の記録で、青い実線が昨日の記録です。少しずつ、走力はついてきているようです。ただ、故障をしないように気をつけなければなりません。腸脛靭帯炎(ランナー膝)を予防するためには、やはりストレッチが大切になってくるようです。やり過ぎても良くないと聞きました。なかなか難しいものです。腸脛靭帯に加えて、股関節のストレッチも行いました。ストレッチをしていて思うことは、若い時に比べて、かなり身体が硬くなっているということです。これでは故障も起こりますね。そのような歳を取った身体をストレッチで緩めていくと、どういうわけか気分もよくなってきます。不思議なことに頭の中がスッキリしてきます。身体の中の微妙な変化を実感することになりました。素人考えですが、脳の中にでもちょっと変化が起こっているのかもしれません。

■10kmの距離を、1時間弱で走りました。アップダウンのあるコースで、標高差は100mほどあります。上りの坂道では平地のようなスピードを維持することはできませんが、全体を平均すれば5:55/kmで走ることができました。薄い点線が一昨日の記録で、青い実線が昨日の記録です。少しずつ、走力はついてきているようです。ただ、故障をしないように気をつけなければなりません。腸脛靭帯炎(ランナー膝)を予防するためには、やはりストレッチが大切になってくるようです。やり過ぎても良くないと聞きました。なかなか難しいものです。腸脛靭帯に加えて、股関節のストレッチも行いました。ストレッチをしていて思うことは、若い時に比べて、かなり身体が硬くなっているということです。これでは故障も起こりますね。そのような歳を取った身体をストレッチで緩めていくと、どういうわけか気分もよくなってきます。不思議なことに頭の中がスッキリしてきます。身体の中の微妙な変化を実感することになりました。素人考えですが、脳の中にでもちょっと変化が起こっているのかもしれません。

■ストレッチに加えて、走った後のアイシングも行なっています。冷凍庫に入っている食品の保冷剤を活用しています。保冷剤をタオルに挟み、故障した左膝の横に包帯で縛り付けています。加えて、これからは膝のテーピングも必要になるかもしれません。以前、職場のアスリートランナーの方に、膝のテーピングのやり方を教えていただきました。その教えの通りに、やってみようと思います。

■今月末は、50kmをウォーキングする予定です。「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の練習会です。それまでにも、35kmのウォーキングに取り組もうと思います。ノルディックウォーキングのためのストックも用意しました。これで、少しは膝への負担を減らすことができるのではないかと思います。頑張ります。

龍谷ミュージアム秋季特別展「地獄絵ワンターランド」

■龍谷ミュージアムの秋季特別展「地獄絵ワンターランド」が、9月23日~11月12日の期間に開催されます。以下は、この特別展の概要説明です。龍谷ミュージアムの公式サイトからの転載です。

約2500年前、釈迦はこの世を生死輪廻りんねが繰り返される”迷い”の世界と見ました。日本では、平安時代に恵心僧都源信が『往生要集』を著したことを契機に、来世のイメージが形成され、地獄や六道の情景を表した美術が発展しました。

本展は、日本の中世から現代にかけて描かれた地獄絵や、地獄をめぐる多彩な作品を通して、日本人が抱いてきた死生観・他界観の変遷と、その精神史を紹介するものです。とくに近世の作例の中には”たのしい地獄”と形容すべき、素朴でユーモアにあふれた魅力的な地獄絵もあります。本展ではこうした死への恐怖を超越した造形にも注目し、あらためて、日本人にとって「地獄」とはいかなる存在であったかを考えます。

■「日本人にとって「地獄」とはいかなる存在であったか」。とても、楽しみです。あわせて、浄土真宗にとって地獄とは、どのように捉えられているのか、その辺りのことを知るチャンスにできればと思っています。