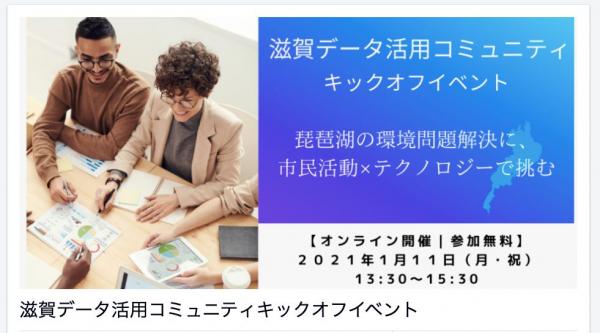

「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベント

■昨日の午後は、オンラインによる「滋賀データ活用コミュニティ」のキックオフイベントに参加しました。技術的なことはよくわからないのすが、NPO法人「琵琶故知新」の理事長としてお誘いいただき、参加することにしました。時間をいただいて、短いスピーチもさせていただきました。

■昨日のポイントは、琵琶湖環境問題の可視化・分析という点にありました。このイベントを開催した運営側には、「琵琶故知新」の理事の皆さんが入っておられます。「『琵琶故知新』の活動とあわせて、多くの方に琵琶湖の環境問題に興味を持ってもらいたい」という思いもあるようです。また、Tableauというオンライン上の分析プラットフォームの紹介もありました。このような「道具」を使って、どのようにして「琵琶湖の環境問題解決」につなげていけるのかという問題提起なのだと思います。

■ただ、サブタイトルに「琵琶湖の環境問題解決に、市民活動×テクノロジーで挑む」とあるわけですが、その中身が問われることになるでしょう。そういう意味で、「市民活動×テクノロジー」の可能性をこれから探っていくためのキックオフイベントなのだと思います。私個人は、もう少しこの Tableauを使った分析の事例を知りたいと思いました。企業が経営の状況を分析するためには有効なツールのようですが、琵琶湖の環境問題のような公共的課題の分析、しかも環境ガバナンスを担保した上で、このようなツールはどのように使いこなせるのでしょうか。その辺りが、私程度の理解ではよくわかりませんでした。もっと様々な事例があると、イメージも湧きやすいのですが…。現実は、まずは技術が先行していて、むしろそのポテンシャルを探るための事例が欲しいということなのかな…とも思いました。また、関係者にいろいろ聞いてみようと思います。

■Tableauの公式サイトにある紹介ビデオを見ると、ちょっと私が考えている方向性とは違う技術だなあと思いました。技術開発の前提になっていること、もう少し具体的に言えば、技術開発の前提のなかにある「人間観」や「社会観」が異なっているのだと思います。「琵琶湖の環境問題解決」に向けて…ということを、自分の問題関心に基づいて言い換えると、多様なステークホルダーが参加・参画するガバナンスの中で、コミュニケーションを促進するためのツールとして、どこまでカスタマイズできるのかなということになります。

■「琵琶故知新」でこれから運営していく「びわぽいんと」の元になったツールも、消費者と街中の商店をつなぐためのツールとして開発されましたが、そのようなツールを、琵琶湖の環境問題に取り組む環境保全団体をつなぎ、そこから連帯を生み出すためのツールにカスタマイズすることができました。まだ「絵に描いた餅」状態ではありますが、展望が見えてきました。このTableauについてもそのような展望が見えてきたらいいなと思います。

ポンキエッリ作曲『ラ・ジョコンダ』第3幕の「時の踊り」

■一昨年の12月26日に、大阪福島のザ・シンフォニーホールで開催された「第46回 龍谷大学吹奏楽部定期演奏会」で演奏された時の動画です。ポンキエッリ作曲『ラ・ジョコンダ』第3幕の「時の踊り」です。最近、YouTubeにアップされました。部員の皆さんは、twittewでこの動画の一部を紹介する際に「ディズニー映画『ファンタジア』やテレビCMにも使用されたこともある、一度は耳にした事がある」と解説されていました。

■オペラのために作曲された作品であり、本来はオーケストラが演奏する曲なのですが、それをあえて吹奏楽で演奏しているわけです。通常の吹奏楽のために作曲された作品とは異なり、演奏する上で大変ハードルが高かったのではないかと思います。私は、練習の初期の頃から時々見学させてもらってきましたが、最初は、なかなか大変だな…と心配していました。もっとも、最後は立派に演奏されています。さすがだなと思いました。龍谷大学吹奏楽部は、若林義人音楽監督の指導のもとで、クラシックの曲を大切にされてきました。吹奏楽のための曲だけでなく、ポップス、そしてクラシックに至るまで、演奏の表現の幅がとても広いなあとずっと感心しています。クラシックの曲を大切にすることが、龍大の吹奏楽部の演奏の底力にもなっているのかなと想像してきました。加えて、元々オーケストラで演奏する作品を吹奏楽で演奏するわけですから、編曲者の方の能力も非常に重要になってくることも知りました。

■ところで、この「時の踊り」、1962年、当時大人気だった「ザ・ピーナッツ」により「レモンのキッス」として謳われています。ナンシー・シナトラのカバーです。もっとも、ザ・ピーナッツといっても、吹奏楽部の現役の部員の皆さんはご存知ないと思いますね。60年近く前の話ですからね。部員の皆さんと話していて、谷村新司の「昴」という曲をご存知ない…ということを知りました。「すみません、申し訳ないですけど、その曲のこと知りません」と言われました。ちょっとショックでした。でも考えてみれば、この曲も40年前の曲ですからね。まして、ザ・ピーナッツなんて…ということになりますね。

滋賀を自慢したくなる!2021年カレンダー

■とても素敵な2021年のカレンダーが自宅に届きました。お世話になっている方から、プレゼントしていただきました。ありがとうございました。このカレンダーは、「「株式会社しがトコ」が運営するインターネットメディアが販売されているカレンダーのようです。

滋賀を自慢したくなるローカルメディア『しがトコ』から、

2021年カレンダーを発売いたします!しがトコカレンダーの写真は、すべてインスタグラマーさんの撮影によるもの。

しがトコ編集部ではハッシュタグ#しがトコの投稿を通じて、

日々、多くの“滋賀の絶景写真”に出会っています。

■どのような中身なのか、皆さんお知りになりたいでしょう。こちらが「しがトコ」の記事です。滋賀の素敵な絶景写真が1月から12月まで。私は、自宅の書斎に飾ることにしました。皆さんもぜひ。

氷

■自宅の玄関前に、睡蓮鉢を置いてあります。鉢には、スイレン等の水生植物が植えてあり、ヒメダカも飼っています。そのヒメダカ、今は底の方で冬眠中⁈のはずです。水草に隠れてじっとしています。今朝はこの鉢の水面が凍りました。よほど寒かったのか、結構な暑さの氷ができていました。ちょっと、びっくりしました。

■この程度の寒さだと、琵琶湖にはほとんど影響しないのかな。それともするのかな。そのあたり、よくわかりません。2年連続で琵琶湖の全層循環が起こっていないのですが、今年はどうなるでしょう。この寒さが続く中で、表層の酸素を含んだ湖水が冷やされて重くなり、琵琶湖の北湖の底に沈んでいくことで、湖底に酸素が届く…そうなったらいいのですがね。

2021年度の時間割とオフィスアワー

■2021年度の時間割とオフィスアワーが確定しました。以前の投稿を修正しましたので。「2021年度の時間割とオフィスアワー」の方をご覧ください。オフィスアワーは、今年度までは火曜日の3限に行なっていましたが、2021年度からは金曜日の3限になります。よろしくお願いいたします。

■このホームページのタイトルの下にある青文字のメニューの「授業」についても、2021年度の授業に変更しました。

初詣

■私は、大津市の中心市街地からすれば郊外にあたる地域にある住宅地の住んでいます。農村地域にある丘陵地帯の里山を開発して造成された、いわゆる新興住宅地ですね。このような新しい住宅地には、通常、氏神さんは祀られていません。もともと氏神が祀られていた場所の周囲が住宅開発された…という例はあるかもしれませんが、通常は祀られていることはないと思います。従って、家から歩いていける範囲にある神社となると、隣接する農村地域の氏神さんということになります。今の場所に暮らして5年になりますが、毎年、家から歩いていける神社に初詣しています。今年も初詣は正月の三ヶ日の内にと思っていましたが、諸々の事情で今日になってしまいました。

■私は、あまり「気」の類を感じることがありません。とても鈍感だと思います。こんなことを書くと、科学を仕事にされている同僚や友人の皆さんからは訝しく思われるかもしれませんが、こちらの神社では、その様な私でも何か清々しい気持ちになるのです。鼻を通して素敵な感覚が身体の中にスッと入ってくるような気がするのです。気のせい?そうです。「気」のせいです。振り返ると琵琶湖が見えます。南湖の対岸には、ずいぶん以前に勤務していた滋賀県立琵琶湖博物館が茅の輪のような輪っかを通して見ることができました。全国の神社で「茅の輪くぐり」が行われています。神社境内で茅で作れた大きな輪をくぐることで、無病息災や厄除け、家内安全を祈願する行事のことのようです。でも、この茅の輪くぐりを行うのは6月末です。だからこれは、結界なのではないかと思います。邪悪なものの侵入を防ぐために設けられるものです。滋賀県では、勧請吊が有名です。あれも、結界ですね、たぶん。これはなんと呼んでいるのでしょうね。地元の関係者に聞いてみないとわかりません。

■それはともかく、初詣では、氏神様に、まずは自分や家族の健康を支えてくださるようにと祈願しました。昨年は、背中・肩・首の凝りから始まって、よく緊張性の頭痛がおこりました。さらに具合が悪くなると耳鳴りと難聴が、最悪の場合は目眩がすることになりました。姿勢が悪い、運動不足、仕事のストレス等、原因はいろいろ考えられますが、今年は、まずは運動不足をなんとかしなくては…と思っています。もうひとつは、次の仕事を見守っていただくことを祈願しました。昨年は、年末ぎりぎりになりましたが、研究プロジェクトの成果を『流域ガバナンス 地域の「しあわせ」と流域の「健全性」』(京都大学学術出版会)にまとめることができました。これからは、年齢も年齢なので、大きな研究プロジェクトは若い方達にお願いをして、個人の仕事に集中しようと思います。次の書籍は『石けん運動の時代-環境運動の歴史社会学』というふうに、タイトルも一応、決まてあります。この本をまとめる仕事をなんとかスタートさせて軌道に乗せることができればと思います。氏神様には、背中をそっと押していただければと思います。

2021年 新年のご挨拶

■あけましておめでとうございます。2021年も、どうぞよろしくお願いいたします。庭には雪が残っていますし、外に出ると少し寒いわけですが、リビングに差し込む日差しには、柔らかな暖かさを感じます。昨日から、息子が帰省しています。

■昨日の元旦、今年もお雑煮だけは私が作りました。大津の街中の乾物屋「千丸屋」さんの利尻昆布、最高に美味しい出汁が出ました。驚きました。餅は、甲賀市小佐治の「甲賀もち工房」のお餅。美味しかった〜。そして、お節料理です。もちろん、今年も美味しくいただきました。毎年、ほぼ同じものをいただくわけですが、このお節料理を食べることで、時代と共に希薄化している「お正月らしさ」を、気持ちとしては取り戻すことができます。新しい年がはじまることを感じ取ることができます。ありがたいことです。このお節料理にも、「千丸屋」さんの黒豆、ゴマメ、栗キントンの栗の甘露煮が使われています。そうだそうだ、自宅の比較的近くにある棚田で有名な農村、仰木で生産されたダイコン、キントキニンジン、サトイモ、レンコンも、我が家のお節料理で使われています。特に、レンコンは美味しかったなあ。ちなみに、重箱の中のバラン、添えてあるナンテンの赤い実は、我が家の庭で摂れたものです。

■滋賀に暮らして3月で丸5年になります。やっと、暮らしが大津や滋賀に根付いてきたように思います。