龍谷ミュージアム特別展「浄土真宗と本願寺の名宝II」と「伝道院」

■6月11日(日)、龍谷ミュージアムの特別展「浄土真宗と本願寺の名宝II」を観覧してきました。最終日でした。間に合ってよかった。こういう展覧会では、きちんと音声ガイドを借りてじっくり観覧することにしています。勉強になりました。展示構成は、以下の通りです。

■6月11日(日)、龍谷ミュージアムの特別展「浄土真宗と本願寺の名宝II」を観覧してきました。最終日でした。間に合ってよかった。こういう展覧会では、きちんと音声ガイドを借りてじっくり観覧することにしています。勉強になりました。展示構成は、以下の通りです。

第1章:本願寺歴代宗主 -親鸞聖人・蓮如宗主と、准如宗主から現代まで-

第2章:受け継がれる伝灯奉告法要 -記録と記憶、そして新たな思い-

第3章:本願寺と浄土真宗の法物 -法灯の継承-

第4章:本願寺と浄土真宗の名宝 -三十六人家集と都を彩る美-

■会場では、館長の木田知生先生にお会いしました。知り合いの課長さんが、春の人事異動でミュージアムにいらっしゃることを知っていたので、木田先生からは「寄っていってください」と言われたのですが、お仕事中かと思い、そのまま帰宅しました。後で、facebookを通してですが、「寄ってくれれぱよかったのに」「今まで館長と飲んでいましたよ」と連絡がありました。惜しいことをしたな〜。気楽に、「呑みにいこか」とお誘いすればよかったです。

■ミュージアムを出た後、隣接する「伝道院」を外からだけですが見学しました。浄土真宗本願寺派の施設です。ここは、東京帝国大学教授だった伊東忠太が設計した建物です。独特の雰囲気を醸し出していますね。本願寺の関連でいえば、築地本願寺も伊東忠太によるものです。どこかデザイン的に共通部分があろうかと思います。

■この伝道院ですが、建設された当初は信徒向けの生命保険会社として利用され、その後は銀行や事務所などに利用されていました。現在は、公開されていないようですね。龍大関係者でも難しいのかな…。もしチャンスがあれば、中もきちんと拝見したいものです。

まだまだ続いている異常なアクセス…(5)

■週に1回、アクセスカウンターの数字が異常に伸びる件の続報です。繰り返しますが、気持ちの悪い、意図がわからない全文検索、やめていただきたいと思います。4月4日に、アクセスカウンター1400を超えました。その後、1400を超えるアクセスが度々あります。以下が、その記録です。最近は、2週間期間が空きました。定期的でもないのですね。よくわかりません。なかなか、情報メディアの担当者にところまで行けないのですが、なんとか対策をとります。

4月4日(火)「1400」超

4月12日(水)「1470」

4月18日(火)「1446」

4月25日(火)「1516」

連休中は不明…

5月11日(木)「1495」

5月16日(火)「1520」

5月18日(木)「1371」

5月30日(火)「1441」

6月13日(水)「1482」

昨日のラン

■滋賀の老人ホームに入所している母が85歳になりました。姪(私の従姉妹)からの誕生日プレゼントも届いていました。玲子ちゃん、ありがとう!もっとも、母は目が見えないし、脳内出血の影響で左半身に麻痺が残り、麻痺している左手には痛みを感じるようで、誕生日プレゼントを自分で持つことができません。認知的な部分でだいぶおかしなことを言います。「今日は、ちゃんとゴミ出しをしてくれたか」。「出しといたで」と答えておきました。まだ、自宅に住んでいるような気持ちになっているのですね。老いが深まっているなあという感じなんですが、曽孫のひなちゃんのことについてだけは、いつも比較的まともなことを言います。昨日は、娘が送ってくれたひなちゃんの動画を「聞かせ」ました。わかってくれたかな。

■ところで、義理の母も少し具合が悪く、昨日は、妻は夕方から実家に向かいました。姉妹で交代で介護をしています。介護には車がいるので、今、我が家には車がありません。ということで、買い物も全部歩いていく必要があります。改めて、滋賀の家庭には車が2台以上あることの意味がよくわかるようになりました。とはいえ、歩いて10数分のところにスーパーがあるので、まだマシかもしれませんね(買い物だけで小一時間かかってしまいますが…)。問題は、年を取って足腰が弱くなってしまった時です。足腰は、あっというまに弱くなってしまいます。これは、親の介護をしながら学ばせてもらったことです。身体を使うのが億劫になると、筋肉が衰えます。筋肉が衰えると、さらに身体を動かすのが億劫になります。悪循環ですね。というわけで、しっかりした足腰をできる限り維持できるように…というわけでもないが、昨日もジョギングをしました。

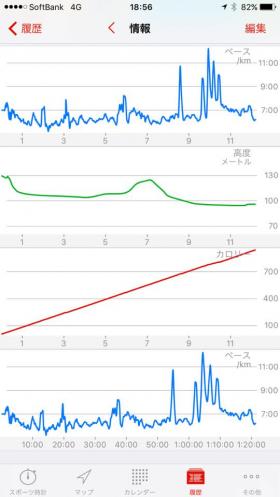

■ランニングのログをiPhone6のアプリで記録をしています。ご覧の通りです。最初は、けっこう身体が軽く感じられました。2kmから3kmは5分55秒/km、3kmから4kmは5分45秒/km。調子が良かっんです。ただし、住宅地の中のアップダウンを走り終えた後、9kmあたりから、きつく感じられるようになりました。そのあとはちょっと歩いてしまいました。マラソンに関するある本に、「ニコニコ、ルンルン♪」で走ることのできるスピードは、ややきつく感じられるスピードと書いてありました。心拍数は、私の年齢だとでも、だいたい108/分程度らしいです。心拍数って測ったことがありません。仕方がないので、まあその時の気分で走っているけれど、おそらく今日は速すぎたのだと思います。おそらく、6分30秒/kmあたりでずっと安定して走ることが今の私には必要なようです。さて、昨日の消費カロリーですが、942kcalでした。で、体重は減っているのかといえば、やっと1kgぐらい減ってきたでしょうか。体脂肪は微妙に減ってはいますが…。今月は、まだ、たかだか71.5kmしか走っていません。ウルトラマラソンの距離にも届きません。身体があまり変化しないのも、仕方がありません。とはいえ、顔の肉が少し削げてきたかな。

■ところで、体脂肪等を計測する体組成計に加えて血圧計も使っています。以前、血圧は高めでした。薬を飲んでいたこともあります。しかし、走ることで血圧が下がることを経験上知りました。現在は、50代の平均以下に下がっています。上が128で下が80、脈拍も65。体脂肪の変化は緩慢だけど、血圧はわかりやすいですね。あまり、こういうのに縛られるのは嫌ではありますが。

内湖のほとりで野外パーティー

■琵琶湖の周囲には内湖と呼ばれる潟湖があります。以下は、『改訂版 琵琶湖ハンドブック』の解説からの引用です。生態学者の西野真知子さんによる解説です。

■琵琶湖の周囲には内湖と呼ばれる潟湖があります。以下は、『改訂版 琵琶湖ハンドブック』の解説からの引用です。生態学者の西野真知子さんによる解説です。

内湖は、本来、琵琶湖の一部でしたが、沿岸流の作用、あるいは湖への流入河川から運ばれた土砂の堆積等によって生じた潟湖(ラグーン)です。

明治時代には、琵琶湖の周囲には大小100余りの内湖が広がり、総面積は32.5㎢におよびました(金子他、2011)。しかし、琵琶湖の洪水防御のため、1905(明治38)年に南郷洗堰が建設され、水位が人為的に操作されるようになり、1943(昭和18)年からは利水を目的とした淀川河川水統制第一期事業が始まり、湖の平均水位はこの間に10cm下がりました。そのため、内湖の水位が浅くなり、内湖漁業が衰退し、第2次世界対戦後、干拓が急速に進みました。健在残存するのは23内湖、人造内湖を加えても総面積5.3㎢㎢にすぎません(金子ほか、2011)。また、ほとんどの内湖が、人口護岸化されるなどの人為的改変を受けています。

■草津市にもそのよう内湖があります。平湖・柳平湖です。昨日は、この平湖・柳平湖に少しだけ立ち寄りました。この内湖の近くの集落には、知り合いのUさんという方がお住まいになっています。Uさんとは、なんとも不思議なご縁で出会いました。平湖・柳平湖は、私が参加している総合地球環境学研究所のプロジェクトの研究フィールドの一つです。Uさんにはお嬢さんがおられますが、親子で自然大好き。プロジェクトの研究員の皆さんが内湖で活動されている際に仲良くなったのです。その後、Uさん親子と一緒に、湖西の小さな河川の河口に遊びに行ったりしました。その時、私も一緒に参加させていただきました。その時のことは、「個性の小河川」にエントリーしました。まあ、そのような訳で、Uさんとはfacebookでもお友達になっています。

■Uさんは、facebookに、ご自身で撮った平湖・柳平湖の写真をアップされます。とても素敵な写真です。ということで、彼女のfacebookへの投稿を毎日楽しみにしています。昨日は、朝の投稿で、平湖の湖岸でお友だちと野外パーティーをするということを知りました。さっそく、Uさんに連絡をとって、老人ホームに入所している老母の見舞いの帰りに立ち寄ることにし、ビールを差し入れしました。肝心のパーティー会場、素敵な雰囲気だったんですが写真を撮らせてもらうのを忘れてしまいました…。その代わりに、U家に捕獲されたらしいナマズの赤ちゃんの写真を撮らせていただきました。小さいけれど、立派にナマズですね。それから、U家に養子として貰われてきたシーカヤックも拝見させてもらいました。以前のオーナーさんは、このシーカヤックで、荷物を乗せて瀬戸内海を漕いでおられたのだそうです。このシーカヤック、今度は、琵琶湖で活躍してくれるでしょう。私もカヤックが欲しいな〜。

「横山ホットブラザーズ」を無形文化財に指定 大阪市

■上方漫才の「横山ホットブラザーズ」の皆さんが、大阪市の無形文化財に指定されました。おめでとうございます。本当に、めでたい。大阪市の無形文化財には「上方漫才部門」があり、これまでには、「夢路いとし・喜味こいし」のお2人だけでしたが、今回は2組目ということになりますね。「横山ホットブラザーズ」のお3人、横山アキラさん(84)横山マコト(82)さん、横山セツオ(71)。こんなご高齢だと知りませんでした。舞台の上で、観客の皆さんを喜ばせることが、皆さんのお元気の素なのでしょうかね。大変有名ですが、「お~ま~え~は~あ~ほ~か」のノコギリ芸、何度見てみ笑ってしまいます。このお笑いの生命力、すごいことだと思います。だからこそ、「無形文化財」なのだと思います。

2日ぶりのラン

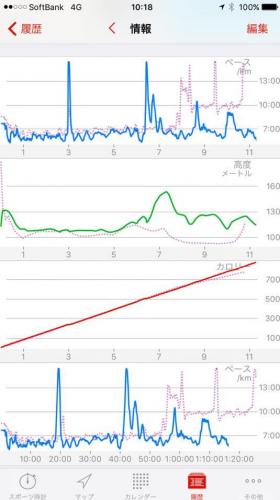

■一昨日は雨、昨日は終日にわたり地球研で会議でした。2日間走っていません。ということで、今日はいつもよりゆっくりのスピードにして、その代わりに距離を伸ばしました。約15km走りました。先月の5月23日から11日走っています。たった11日なんですが、少しずつ距離を伸ばしてきました。11日で97.69km走ることができました。私のような脚力や心肺機能がきちんとできていない素人ランナーは、ゆっくりしたスピードで距離をそれなりに走らないといけないのかなと思っています。この調子だと、今月は、どうやら180kmほど走れそうです。前回までは、アップダウンのある林道や農道を走っていましたが、今日は15kmということで緩やかなコースにしました。湖西線の小野が最寄り駅とする住宅地の中ををぐるりと周り、国道に降りて、真野浜水泳場に向かいました。この水泳場で琵琶湖の美しい景色を眺めて自宅に帰ってきました。写真は、真野浜から撮ったものです。

■10kmまでは調子もよく、いつまでも走って入られそうな気がしましたが、まだ練習開始してから11日目。さすがに10kmを超えると脚に疲労が出てきました。あまり無理せず、ちょっとキツイかなと思うと、少し立ち止まったり歩いたりしました。すると途中で、おそらく70歳前後の女性から「練習ですか?」と話しかけられました。そうなんです、話しかけられるぐらい、ゆっくりしたスピードということなんです…。平均して6分47秒/kmです。いつもよりも、15秒以上ゆっくりしています。まあ、そんなわけでして、「うちの息子もね、走るんですよ。サロマ湖で140kmとかね…」と息子さんの話しをしてくださいました。「ウルトラマラソンのサロマ湖は100kmじゃなかったかな」と頭の中でそう思いつつも、「そうですか、すごいですね!」と笑顔で応じて、「それでは」と再び走り始めました。

■たまには、こんな、休み休みの遠足のようなランもいいものだと思いました。とはいえ、ちょっとだけチャレンジもしました。これまでは「無理」と思っていた上りの坂道を走って登ることができました。おそらく猛烈に速く歩いたスピードとあまり変わらないのではないかと思います。前回まで、林道を走っていたので、普通の坂道でもそんなに急な坂には思えず、ゆっくりだったら走り続けられるかなと思って挑戦したのでした。ちょっとだけ強くなってきたのかなと思います。まだ、11日しか走っていませんが、少し調子が出てきました。午前中にランを終え、糖質抜きの昼食を軽く取り、出勤しました。ひさしぶりに15kmも走ったので、冷房の聞いている通勤電車の中では、ついウトウトとしてしまいました。

総合地球環境学研究所での会議

■昨日は、終日、総合地球環境学研究所での会議でした。長かった。疲れました。この地球研で参加している流域ガバナンスに関するプロジェクトも残す所、3年になりました。プロジェクトの基本的な考え方はあっても、プロジェクトで生まれた個々の研究成果をどのように統合していくのか、昨日は、基本的にそのことについて議論しました。また、残り少ない期間を有効に使って成果を上げていくためには、「選択と集中」が必要になります、「あれもやりたい、これもやりたい」というのは許されません。研究費、人的・時間的資源には限りがあります。昨日は、若手の研究員の人たちの頑張りもあり、良い方向に議論が進みました。会議直前までは、e-mailで議論をしていました。かなり厳しい感じの意見を述べたりしましたが、結果として、全体の議論はうまくまとまりました。

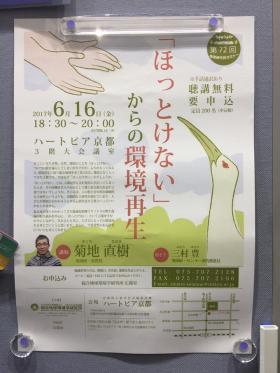

■写真は、そのような会議とはなんの関係もないのですが、地球研の中に貼ってあったポスターです。左は、「第9回世界湖沼会議」のポスターです。2001年11月11日から16日まで、びわ湖ホールと大津プリンスホテルで開催されました。記憶がおぼろげですが、この会議に出席して、プリンスホテルに宿泊したんですよね。それはともかく、このポスター、当時から気に入っていました。琵琶湖のように見えますが、世界の湖沼を組みわあせて琵琶湖の形にしているのです。高島市の沖のあたりにあるのはカスピ海です。でかいですね。その下に赤い点のようなものが見えます。これが琵琶湖です。小さいですね。いつも、日本一大きいと言っていますが、世界一と比較すると、こんなに小さいのです。しかし、湖の価値は、大きさでは決まりません。また、価値の序列もありません。もう1枚のポスター、右側は、地球研の菊地さんの講演会のポスターです。タイトルは、「『ほっとけない』からの環境再生」。楽しみにしています。今日、参加を地球研に申し込みました。

超音波アロマディフューザー

■どうも、生まれつき整理整頓が下手なんだと思います。別にゴミ屋敷で暮らしている訳ではないのですが、日々増えていく書類とか、論文とか、書籍とか、きちんと管理することが下手くそです。こう思いたいほど、研究室の中の整理がきちんとできていません。研究部長をしいた昨年度・一昨年度は、会議が続き、部長としての仕事もあり、ほとんど研究室にいませんでした。研究室は、様々な書類や資料を置いておく倉庫のようになっていました。

■どうも、生まれつき整理整頓が下手なんだと思います。別にゴミ屋敷で暮らしている訳ではないのですが、日々増えていく書類とか、論文とか、書籍とか、きちんと管理することが下手くそです。こう思いたいほど、研究室の中の整理がきちんとできていません。研究部長をしいた昨年度・一昨年度は、会議が続き、部長としての仕事もあり、ほとんど研究室にいませんでした。研究室は、様々な書類や資料を置いておく倉庫のようになっていました。

■研究部長を終えて、「これではいかん!!」と研究室の居住性⁈を高めることにしました。まだ、整理整頓は継続中ですが、部屋の中に、観葉植物を飾り、「超音波アロマディフューザー」を置いてみました。部屋の中に潤いが出てきました。「超音波アロマディフューザー」は、「無印良品」の製品です。アロマは、レモンとユーカリだったかな…。アロマに関する知識はまったくありません。お店の推薦にしたがって購入しています。

■写真を見ると、ちょっと「アジアっぽい雰囲気」になっていますが、これは写真を撮るためにいろいろ「みっともない」ものを取り除いているのです。ソファーは、以前勤務していた大学時代から使っているものです。購入してから20年たっているので、もうボロボロです。実際はボロボロなのですが、いろいろ工夫して「アジアっぽい雰囲気」にアプローチしてみようと思います。まあ、そうはいっても、基本的に「書庫」なんですけどね…。しかし、「超音波アロマディフューザー」はなかなかの物ですね。香りは大切だなと思いました。なんだか室内の雰囲気も変わってきます。いろいろアロマの種類を変えて楽しんでいければ良いなと思います。

■話しは変わりますが、今日は社会学部教務課の事務室に行く用事がありました。すでに承知していましたが、人事異動で、以前からよく存じ上げている若い事務職員の方が社会学部教務課の課長さんになっておられました。若い課長さんの馬力に期待したいと思います。今回の人事異動については、いろいろ知ることになりました。知り合いの方も多数移動されていました。なんとなく、いろいろ期待してしまいます。もっとも、教職協働ですから、教員自身がもっと「変化」しないといけないわけなんですが。

今月(2017年6月)のランニング

■先月の5月23日から、やっと、なんとかランニングの練習を始めた私のために、「刺激」を与えて練習を長続きさせようというお気持ちからでしょうか、原田逹先生が先月の走行距離を教えてくださいました。なんと「270km」だそうです。年間2,000kmを目指しておられます。すごいですね。私も60才代後半になってもそれだけ走っていられるでしょうか…。孫のひなちゃんの成長を楽しみに見守っていくためにも、原田先生のように頑丈な身体を持ちたいものです。

■先月の5月23日から、やっと、なんとかランニングの練習を始めた私のために、「刺激」を与えて練習を長続きさせようというお気持ちからでしょうか、原田逹先生が先月の走行距離を教えてくださいました。なんと「270km」だそうです。年間2,000kmを目指しておられます。すごいですね。私も60才代後半になってもそれだけ走っていられるでしょうか…。孫のひなちゃんの成長を楽しみに見守っていくためにも、原田先生のように頑丈な身体を持ちたいものです。

■原田先生からいただいた「刺激」のおかげもあって、先月の23日から開始したランニングはまだ続いています。今月からは、距離を伸ばしました。8kmから11kmに伸ばしました。それもアップダウンのあるコースです。iPhone6が復活したので、その中に入っているランニング用のアプリで測定しながら走るようにしています。とはいっても、たいしたスピードではありません。昨日は、1時間13分ほどかかってしまいました。平均すれば6分30秒/km前後です。ランナー一般からすると、とてもゆっくりしたスピードなんでしょうが、本人はそれなりに必死なんです。

■アプリのログの画像を貼り付けました。一番上のグラフ、青い線をご覧ください。青い線はスピードです。このログを見ると、走り始めが遅いことがわかります。6分30秒/km。身体が重く感じるので「ああ、しんどいな〜」と思いながらトボトボ走るわけですが、1kmを超えたあたりからやっと調子が出てきます。6分/km前後のスピードになります。3kmあたりで、急にスピードが落ちています。これは、横断歩道の赤信号でストップしているためです。まあ、ここまでは普通ですね。しかし、アップダウンが入ってくると途端にスピードが落ちてしまいます。5kmから6kmあたりまでは、ゆっくりした登りになります。湖西の山々に向かった坂道です。その先、6kmから先は急なアップダウンが続く林道や農道になります。ここでガクンとスピードが落ちてしまいます。さらに、その先も林道や農道ほどではありませんが、住宅地の中のアップダウンが続きます。こういうアップダウンのコース、心肺機能を鍛えるのには良いコースなのかもしれませんね。

■ちなみに、きつい坂道だと、まだ最後まで走り通すことはできません。それでも毎日走っていると、同じ坂道でも「走り続けることができる距離」が少しずつ伸びていきます。それが嬉しかったりします。この年齢でも、自分が身体能力が高まってくると嬉しいものですね。ただし、こんなに走っても、消費カロリーはたった885kcalです。体重は減っているのかといえば、そんなに減っていません。体重が軽い方が走りやすいし、膝や足首への負担も軽いので落としたいのですが、そんなに簡単ではありません。体重を1kg減らすためには、7,200kcalの消費が必要なんだそうです。やはり、アルコールですね問題は。食事についても、ザクッとで良いのでやはりカロリーを計算して意識しないといけません。結構大変だな〜。

■先月は、下旬の23日から走り始めましたが、結局、6日走って、合計の走行距離は36.4kmになりました。今月は、少し頑張っています。4日で44.6kmになっています。10kmオーバーの距離を走り続けると、身体を休めたり雨で走られなかったりした休みの日も入れて180kmほどにはなるような気がします。原田先生の先月の走行距離は、270kmでした。週1回休み程度で、11kmを25日走り続けるということになりますね。すごいな〜。今月は梅雨ですから、雨の日が増えて走行距離を伸ばすのは難しそうです。困りますね。高いビルの階段を上り下りするとか…、踏み台昇降を使うとか、そういうトレーニングが必要になりますね。

「ミュシャ展」国立新美術館

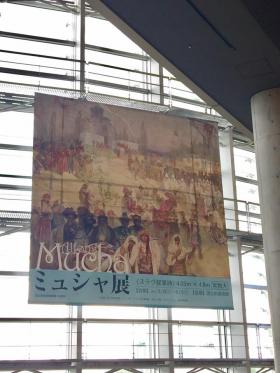

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、土曜日は、岩手県立大学総合政策学部3期生の同窓会、昔の同僚の先生方との再会、お世話になった居酒屋「三鶴」への訪問と、「呑み」が続きました。ほとんどビールだっので、それほどダメージはありませんでしたが、翌朝、日曜日の朝は若干の二日酔い。せっかく早朝の盛岡の街をランニングしようと、シューズやランニングウェア等用意していったのですが、結局、走ることができませんでした。残念。仕方がないので、朝食を済ませて東京に向かいました。せっかく岩手県まで行くのだから、帰りは東京で寄り道をすることにしたのです。乃木坂にある「国立新美術館」で開催中の「ミュシャ展」を観覧してきました。翌日の5日(月)が最終日。最終日の一日前ということもあり、ものすごい数の人たちがこの美術館に押し寄せていました。

■今回の「ミュシャ展」、レシーバーで解説を聞きながら観覧したので、ミュシャの作品「スラヴ叙事詩」が描かれた時代背景、そして作品の意図等が大変よく理解できました。2時間以上並んだ甲斐がありました。写真は、撮影を許されている展示室のものです。上の作品が「聖アトス山」、下の作品が「スラヴ民族の賛歌」です。私だけなのかもしれませんが、スラヴ民族の歴史ってよく知りませんでした。高校で世界史を学びますね。その中では、スラヴ民族を支配した国々、大国の歴史については学ぶわけですが、支配された側の歴史を学ぶことがほとんどなかったように思います。今回は、ミュシャの作品を通して改めて、スラヴ民族(スラヴ系言語を話す人びと)の大きな歴史の流れを知ることになりました。また、第一次世界大戦後、チェコスロバキア共和国として独立し、ヨーロッパの一国となった時、国民の関心は、ミュシャが願った「スラヴ民族の復興」や「汎スラヴ主義」という考え方とは異なる、「ヨーロッパ」や「近代国民国家」に向かっており、「スラヴ叙事詩」に対する評価も必ずしも高くなかった…等々、大変興味深く感じました。勉強になりました。

■しかし、ものすごい長蛇の列でした。行列は美術館の建物の中から外に出て、ウネウネ、ウネウネとどこまでも続いていました。私は行列に並ぶことがあまり好きではありません。しかし、どうしても「ミュシャ展」を観たかったのです。美術館の外にでた行列は、敷地を埋め尽くしていました。暑い日差しの中での行列のためか、とうとう倒れる人も出てしまいました。自分も含めてですが、日本人の「ミュシャ」好きに驚きました。観覧した後、「お土産」をと思いましたが、「ミュシャ展」専用のショップはレジにたどり着くまで40分の行列ということで、諦めて地下のミュージアムショップで図録だけを購入しました。この図録、とても読み応えがあります。

■しかし、ものすごい長蛇の列でした。行列は美術館の建物の中から外に出て、ウネウネ、ウネウネとどこまでも続いていました。私は行列に並ぶことがあまり好きではありません。しかし、どうしても「ミュシャ展」を観たかったのです。美術館の外にでた行列は、敷地を埋め尽くしていました。暑い日差しの中での行列のためか、とうとう倒れる人も出てしまいました。自分も含めてですが、日本人の「ミュシャ」好きに驚きました。観覧した後、「お土産」をと思いましたが、「ミュシャ展」専用のショップはレジにたどり着くまで40分の行列ということで、諦めて地下のミュージアムショップで図録だけを購入しました。この図録、とても読み応えがあります。