ニュージーランドの高校生のハカ

▪️ニュージーランド・ハミルトンボーイズ高校とガールズ高校の生徒の皆さんが来学されました。マオリ族民族舞踊の「ハカ(HAKA)」を深草キャンパスのステージで披露してくださったようです。実際に見学したかったな〜。

▪️ハカというと、ニュージーランドのラグビーチーム「オールブラックス」が試合前に演じることが有名です。試合前に相手に対して何か威嚇するような雰囲気がありますが、そうではないということを知りました。相手に対する敬意を表現しているのだそうです。ですから、結婚式や開会式など、様々な式典で演じられるそうです。そうか〜。恥ずかしいことに、わかっていませんでした。

卒論提出までのスケジュールと卒論の評価基準

2018・2019年度版

▪️以下の記事は、2018年春から私のゼミに配属になり、2020年3月に卒業するゼミ生の皆さんに対応したものです。

テーマと調査地について : 2018年10月上旬

▪️集中的に面談を行います。自分が取り組もうと思うテーマと、それに関連する基本文献を持参して面談に臨んでください。面談の日時については、ゼミの際に調整します。面談では、どのような事例をもとに調査を行うのか、その点についても聞かせてもらいます。皆さん、就職活動、課外活動、そしてアルバイト等で忙しくされていると思います。卒論提出まではまだ1年以上ありますが、あっという間に時間が経過します。時間を調整して文献の読み込みと調査に取り組んでください。

文献の読み込みと調査の実施 : 2018年11月〜2019年11月

▪️詳しくは面談の中で指示しますが、文献を読み込むことと現場での調査は「車の両輪」と考えてください。ゼミでは、研究の進捗状況を報告してもらいます。下記の「卒業論文の中間発表」の頃までに基本的な調査を終えられるように努力してください。10月と11月は卒論の執筆に取り組まねばなりません。もし、調査を行うとしてもそれは補足調査になります。

▪️調査に行った後は、必ず面談に来てください。その際、必ず、「卒論カード」に調査から得られた情報やデータ等を記載した上で、面談で指導を受けてください。面談を重ねる中で、次第に、自分の研究の輪郭がはっきりしてくるはずです。

「履修要項」をきちんと読もう!2019年4月

▪️新年度になったら、履修要項を開いてください。卒業論文に関するページを熟読してください。必ず、熟読するようにしてください。ここにある、「書式」、「口述試験」、「表記法」、「補足」に書いてあることに関しては、ゼミで改めて細かな指導しますので、その指示に従ってください。執筆要項等については、基本的に、日本社会学会が発行している「社会学評論スタイルガイド」に準拠することにしますので、注意してください。また、以下のスケジュールを再度確認しておいてください。

▪️新年度になったら、履修要項を開いてください。卒業論文に関するページを熟読してください。必ず、熟読するようにしてください。ここにある、「書式」、「口述試験」、「表記法」、「補足」に書いてあることに関しては、ゼミで改めて細かな指導しますので、その指示に従ってください。執筆要項等については、基本的に、日本社会学会が発行している「社会学評論スタイルガイド」に準拠することにしますので、注意してください。また、以下のスケジュールを再度確認しておいてください。

卒業論文の中間発表:2019年9月下旬〜10月上旬

▪️卒業論文の中間発表を、4回生の後期のゼミの最初に行います。この中間発表をひとつの目標にして取り組んでください。フィールドワークにもとづく実証的な研究論文を読んだ人はわかると思いますし、私も皆さんにすでにゼミのときに解説していますが、オーソドックスな実証系の論文では、およそ以下のような構成が一般的かなと思います。もちろん、論文の課題設定やテーマによっては、必ずしも、このような構成である必要はありません。原稿の量についても、あくまで目安です。また、第3節については、節中はさらに複数の「項」にわけて、論文の論理の筋道が見えてくる構成にする必要があります。

————————————-

第1節:課題設定(先行研究の整理や課題の位置づけ等、原稿全体の2割程度)

第2節:調査地概況(原稿全体の1割程度)

第3節:分析(原稿全体の6割程度)

第4章:結論(原稿全体の1割程度)

————————————-

▪️どうして、このような目安を示したかといえば、一番大切な第3節が貧弱でほとんど課題を明らかにできていないようなことがあるからです。ひどい場合は、原稿の枚数を稼ごうとするため、たとえば第2節等で異様にページを費やしてしまったり(課題設定に関係のないことをズラズラ書いてしまう…)。それでは、論文としては大変パランスの悪い内容のないものになってしまいます。しかし、これはあくまでも目安ですので、構成のバランス等については、私とよく相談をしてください。

▪️中間発表の報告ではレジュメを用意してもらいますが、基本的には、卒業論文と同じ構成にしてください。まだ不明な点、調査継続中のことについては、現在どこまでわかって、今後どのような調査が必要なのか、どのような資料を集めるのか、これからの予定も含めてレジュメのなかで説明してください。

卒業論文題目届提出期間:2019年10月下旬

▪️提出先は、指導教員である私です。卒業論文のタイトルについては、まず私とよく相談をしてください。いったん題目届を提出してしまうと、変更がききません。あとで「やっぱり、違うテーマで書きたいんですけど…」といっても、題目届を提出してしまった後の段階では、すでに遅いのです。それまでの調査の進捗状況を私に報告してるいはずですが、その調査内容に相応しいタイトルにする必要があります。調査をしていないと、卒業論文のタイトルを決めることさえできなくなってしまいます。このことをよく理解しておいてください。

▪️題目届のタイトルは、題目届に鉛筆書きで書いてきてください。学生本人と私がお互いに確認したうえで、ペンで上書きをして、最後に鉛筆部分は消しゴムで消してください。注意してもらいたいことは、必ず、本人の署名と捺印が必要だということです。確認してください。

▪️題目届は、卒業論文題目提出期間中のゼミのときに回収します。よろしくお願いいたします。

卒業論文の第一次草稿提出:2019年11月末

▪️11月末頃に、「とりあえず書き上げた」原稿(草稿)を提出してください。それから、丁寧に「赤ペン」を入れていきます。修正や加筆を行ってください。良い調査をしていても(フィールドから良い発見をしていても)、それがきちんと原稿になっていなければ意味がありません。初めての経験でななか難しいところがあろうかと思います。したがって、12月の1ヶ月を使って、原稿のやり取りをしながら仕上げていきます。「赤ペン」作業終了後、具体的な指摘を加えてその原稿を返却します。冬休みに、提出する原稿を完成させてください。

▪️論文の表記については、「履修要項」に示してありますが、各ゼミの指導教員から具体的な指示を出すことになっています。配布してある「優秀卒業論文集」の脇田ゼミの先輩の論文を参照してください。

▪️たとえば10月末に原稿を提出し、早めに卒論執筆を終えてしまってもかまいません。大いに歓す迎します!!もちろん、内容がともなっていなければなりません。

卒論の最期の指導

▪️2019年12月の第3週までの間に、卒業論文の原稿、フィールドノート、収集した資料等を持参し、最低2回は面談を受けるようにしてください。そのさい、私の予定を事前に確認するようにしてください。

原稿の確認

■正月明けになりますが、事前に指導した点が改善されているかどうか卒論の原稿を確認します。研究室に集まってください。必要な場合は、さらに修正・加筆する箇所を指示します。

卒業論文の提出

▪️卒業論文提出期間中に指定した時間帯に集合して、全員で提出します。必ず、提出できる完成した形にして持参してください。集合する日時については、皆さんと調整の上決定します。

▪️もし、提出期間中に間に合わなかったばあい、提出の締め切り時間を過ぎてしまった場合、必ず、連絡をしてください。卒論提出期間は3日ありますが、かならず1日目か2日目に全員で提出します。そのことを目標に仕上げてください。どんなアクシデントがあるかわかりませんので注意してください。卒業論文の遅れは、大目に見てくれません。卒業できなくなる可能性もあります。十分に注意しましょう。ちなみに、通常、[b最終日は15時で卒論の提出を締め切ります[/b]。

卒論原稿の印刷・製本

▪️全員で力をあわせて、卒業論文の原稿を印刷し製本します。作業は後期のゼミの時間の前後を利用して行います。集合する日時や場所については、別途指示します。

卒業論文の評価基準

▪️以下のような評価基準にもとづき評価を行います。点数に幅があるのは、日本語表現からも判断するからです。理路整然と、分かりやすく,明瞭な文章で執筆してください。

———————————

0点:脇田ゼミでは、各自が調査をしてその調査に基づき論文を執筆することになっていますので、こんなことはまずないと思いますが…。オリジナルな原稿でなければなりません。いわゆる「剽窃」(他の人の原稿を盗み自分のものとする…)は、即刻アウトです。引用等にも十分に気をつけてください。

59点以下:規程の文字数に達してない。どうみても、卒業論文としての形になっていない、内容がない場合は単位が出ません。

60点〜69点:規程の字数には達しているが、課題設定も明確でなく、分析結果も明確でない。

70点〜79点:規程の字数に達しており、一応、課題設定はできている。ただし、先行研究の検討がなされていないか不十分、あるいは分析が不十分(多くのばあい調査不足…)、結論が曖昧。

80点〜89点:規程の字数に達しており、課題設定も明確だが、先行研究の検討が不十分。課題設定に照応した分析も一応できている。自分なりの結論に達している。

90点〜 :規程の字数に達しており、課題設定、先行研究の検討、分析、結論ともに優れている。

———————————

公開卒論発表会

▪️卒論発表会を行います。1人15分程度(12分発表・3分質疑応答)。発表は、「学籍番号」順です。日時やスケジュールについては、事前に指示します。発表会を終えたあとは、下記の「追い出しコンパ」とは別に、軽く慰労会をしたいですね。また、後日、卒業式までのあいだに、「追い出しコンパ」を行います。企画・予約等は、3年生に行ってもらいます。日程については、別途調整をします。

脇田ゼミ卒業論文一覧

▪️龍谷大学社会学部社会学科の学生の皆さん。私のこのブログのタイトルの下には、青字のメニューが並んでいます。その中の「卒業論文」をクリックしていただくと、これまで指導してきた先輩たちの卒業論文のタイトルをご覧になることができます。今日、まだ未記載であった卒業生の氏名と卒論のタイトルを追加しました。2004年から龍谷大学に勤務していますが、現在までで163名の先輩たちが卒論を提出することができました。

▪️私のゼミでは、自分で質的調査を行い、その調査データに基づいて卒業論文を執筆することを義務付けています。私のゼミの運営方針につしては、ブログタイトル下にある青字の「ゼミナール」をクリックしてください。

2018年度「大津エンパワねっと報告会」

▪️先月のことになりますが、9月27日、瀬田東学区市民センターで、「大津エンパワねっと」瀬田東学区で活動しているチーム「セたから」と「えんらく」の報告会が開催されました。夕方17時からの開催でしたが、たくさんの地域の皆さんにご参加いただきました。学生たちが前期の活動で「発見」した課題や今後の展望等について、忌憚の無いご意見をいただきました。ありがとうございました。

▪️「大津エンバワねっと」では、瀬田東学区とともに、中央学区を中心とする中心市街地でも学生たちが活動しています。その中央地区でも、12日(水)、中央学区市民センターで報告会が開催されました。予定では、7月末に瀬田東学区と中央地区が一緒に報告会を開催する予定でしたが、台風のために延期になりました。そのため、会場を2カ所に分けて開催することになりました。中央地区の報告会に関しては、facebookのアルバムをリンクしました。青地に白い「f」と書かれているマークをクリックしてください。facebookのアルバムをご覧いただけます。

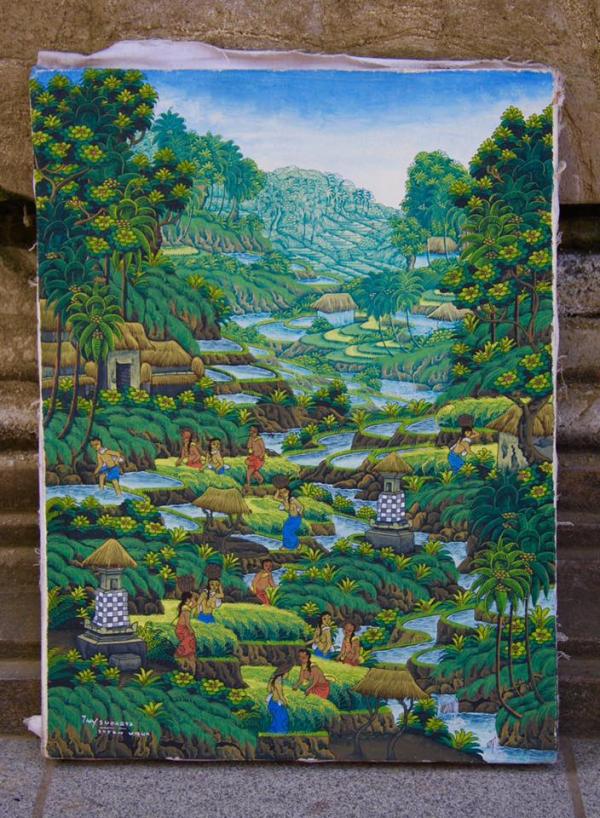

バリ島の思い出

▪️忙しくなると、現実逃避をしたいのかもしれませんが、「ああ、旅に出たいな〜」と思うようになります。今も、少しそのような気持ちがあります。とはいえ、旅に出るわけにもいかず、昔、インドネシアを旅行した時の写真で気持ちを紛らわしています。写真はほとんどがバリ島のものです。ろうけつ染(バティック)だけはジャワ島のものかもしれません。何も考えずに、ゆったりしたいです。

▪️バリ島には、ウブドと呼ばれる村があります。音楽、舞踏、絵画が盛んで、芸術の村として観光ガイドブック等では有名です。ただ、芸術というか地場産業のようでもあります。このような芸術の村の誕生は、20世紀になって、ヨーロッパとの交流の中でイメージが形作られてきたようです。

▪️ゆったりと時間が流れていました。この男性は、田んぼの真ん中にずっとしゃがんでおられましたね。

▪️おそらく、これはジャワ島で撮った写真かと思います。

▪️ウブドの有名なテガガランの棚田。

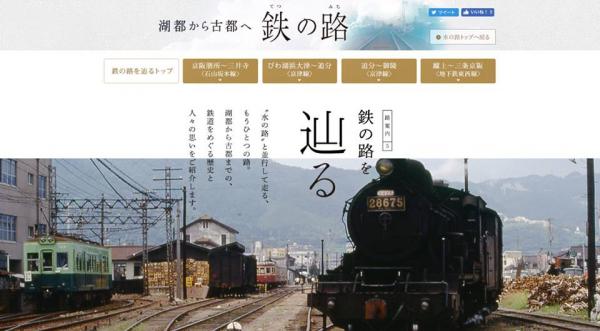

京阪電鉄「湖都から古都への鉄の路」

▪️普段はJRの利用者ですが、たまに京阪電車を利用します。しかし、京阪のホームページを丹念に見たことがありませんでした。たまたまなんですが、今頃になってこういうのがあるのを知りました。これはなかなか楽しいし、勉強になります。素敵な写真が満載です。「湖都から古都への鉄の路」というページです。画像は、そのトップを切り取った者です。国鉄の蒸気機関車と京阪電車の電車と江若鉄道の気動車が一緒に写っています。鉄道ファンでないとわからないかもしれませんが、なんだか平和だな〜と思います。

▪️実際に、皆さんにもお読みいただきたいのですが、少しだけ中の記事を引用しておきます。このエントリーのトップの画像と関連しています。

明治時代から交通の要衝として栄えた大津には、数多くの鉄道が走っていました。その中心である馬場(現・京阪膳所)・大津(現・膳所)—浜大津(現・びわ湖浜大津)には大正時代、大津電車軌道(現・石山坂本線)、官設鉄道が乗り入れていました。しかし、レール幅が大津電車軌道は標準軌(幅1,435mm)であるのに対し、官設鉄道は狭軌(幅1,067mm)のため、同じ線路を使うことができません。そこで用いられたのが三線軌条です(現在三線軌条は残っていません)。3本のレールのうち1本を共有し、他の2本の幅で狭軌・標準軌に幅を合わせる手法で、京都市電と京都電気鉄道の共用区間で用いられたのが日本で初めてとされています。大津では1969(昭和44)年まで続き、一時は江若鉄道も乗り入れ、3路線で同じレールを共有していました。

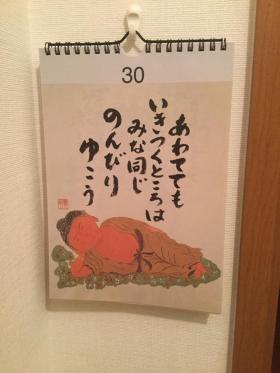

昨日の日めくり

◾️我が家のトイレには、日めくりがかけてあります。「詩画 かわいい仏さまの日めくり」といいます。関西花の寺第一番札所・丹洲観音寺住職・詩人で詩画作家でもある小藪実英さんの作品です。私はよく知らないのですが、有名な方のようですね。日めくりですから、全部で31枚あります。31日分ですね。昨日は、9月30日。ですから日めくりの数字は30になります。

◾️我が家のトイレには、日めくりがかけてあります。「詩画 かわいい仏さまの日めくり」といいます。関西花の寺第一番札所・丹洲観音寺住職・詩人で詩画作家でもある小藪実英さんの作品です。私はよく知らないのですが、有名な方のようですね。日めくりですから、全部で31枚あります。31日分ですね。昨日は、9月30日。ですから日めくりの数字は30になります。

あわてても いきつくところは みな同じ のんびり ゆこう

◾️「いきつくところ」とは、「死ぬ」ときのことですね。きっと。どんな人生を歩んできても、最後は、誰しもが同じように平等に必ず「死ぬ」のですから、一喜一憂せずに生きていきましょう。まあ、そのような意味でしょうか。もう少し自分なりの考えをもとに解釈すれば、「死ぬ」瞬間を無事に「通過」するために、今をしっかり「生きる」ようにしましょう…という意味にも解釈することができるのかもしれません。「死ぬ」瞬間を「通過」するめに、いまをしっかり「生きる」。こういう考え方をすることで、迷いは少なくなります。ただ、今をしっかり「生きる」とは、とても難しいことですよね。

◾️というのも、「人生は 七味とうがらし」だからです。以前に、投稿した「人類進化と『嫉妬』の発生」に、この「人生は しちみとうがらし」の説明をしていますので、お読みいただければと思います。「他人と較(くら)べる中でしか自己を見ることのできない人の宿痾(しゅくあ)であり業」であるということは、「他人との比較の中でしか自分を考えられない」ということです。年を取ると、長年この「人生は しちみとうがらし」と向き合ってたわけですから、少しはそれらを相対化して生きていくこともできます。そうすると、自ずから、自分が「生きる」べき道筋も見えてきます(見えてくるような気になる…かも)。「生きる」べきと書きましたが、もっと正確には「生かされる」べきかもしれません。そのような「自分が生かされた」「世の中に生かしていただいた」たくさんの経験とつながりを実感できてこそ、「死ぬ」瞬間を無事に「通過」することができるのです。真宗的には、阿弥陀如来により「死ぬ」瞬間を無事に「通過」することが決まっているからこそ、そのことに感謝して、自分のような者でも「世の中に生かしていただける」ことに感謝し、日々を大切に過ごしていく…ということになるのかな。

台風24号と防災意識の変化

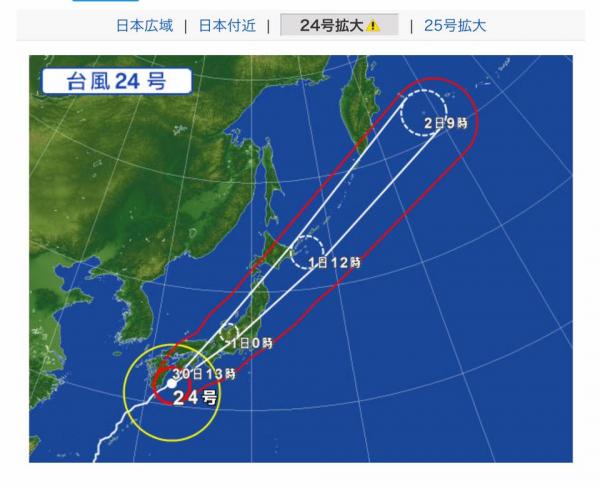

◾️2018年、今年は台風に怯えています。この前、台風21号チェービー(8月28日〜9月5日)で近畿地方は大変な被害にあいました。私もその風の強さに驚きました。と言いますか、自宅にいて恐怖を感じました。幸いにも、自分自身には被害はありませんでたが、あちこちで傷跡を残しました。台風21号の被害をテレビニュースで見ましたが、「本当にこれは現実のことなのか、ハリウッドの映画の中のシーンのようだ」と思うほどでした。そのような傷跡がまだ癒えていないにも関わらず、次の台風24号チャーミー(9月21日〜)が本日(9月30日)から明日にかけて、今度は近畿地方だけでなく南から順番に、日本列島全体に襲いかかっています。画像は、「Yahoo Japan! 天気・災害」のものです。

◾️予報によると、21号もそうでしたが、今回の24号も琵琶湖を通過していきます。私は、琵琶湖が見えるところに住んでいるので、非常に心配しています。私の住んでいるところは、いわゆる新興住宅地と呼ばれところですが、さらに山沿いの方にある中山間地域の農村地域では、避難が始まっています。土砂崩れが心配されるからだと思います。台風はその東側の地域で強い風が吹くと言われています。今回の台風24号のコースでは、東側の中に伊勢湾や東海地域が入っています。ニュースに寄れば、伊勢湾台風(1959年)に匹敵する記録的な高潮になる恐れもあり厳重な警戒が必要だとのことです。大丈夫でしょうか。

◾️明日は、私は担当する授業はありませんが、3年生のゼミ生の18名うち、まずは4名の皆さんと卒論の調査・研究に関して面談をすることになっています。面談は11時から始まるのですが、さてどうなるでしょうね。心配だな…。明日、10月1日(月)の授業については、当日午前6時30分を目処に「授業休止の取扱基準」に基づき判断し、大学ホームページで連絡されることになっています。無理のないようにしたいと思います。

◾️ところで、前回の台風21号がやってきたときに、facebookで知り合いの方たちとコメント欄で以下のようなやり取りをしました。

Aさん : 21号は本当に窓ガラスにガムテープでも張った方が良いかもと真剣に考えました。子ども時分は窓や玄関扉に板を釘で打ち付けていましたからね。

脇田 : そうです、そうです!!昔は、そうしていましたよね。台風に対する緊張感がありましたよね。

Bさん : 父親が早く帰宅して異様に張り切ってました。雨戸閉めて釘で打ち付けて、ロウソクをアチコチに用意して、お握り準備して。。。台風襲来ってなんかドキドキワクワクするような変な気分でした。

Aさん : そうそうちょっと興奮気味でした。

◾️確かに、昔はそうでした。私が子どもの頃、昭和30年代の頃の話しです。社会のインフラも、住宅も、災害に対して脆弱でした。ですから、自分たちで守っていくしかありませんでした。台風に対して「敏感」でした。窓や雨戸に板を釘で打ち付けるとかしていました。当時は、ガラス窓のガラスも脆かったですし。床上浸水しそうだと予想すると、畳を2階に上げておくなど、そういう自助努力をしていました。また、あらかじめ土嚢を積むなどの地域の共助による対策もしていたように思います。台風を「受け止める」ことを前提にしていたのですね。その時には、みんなが力を合わせて頑張ることになります。家族や地域の団結力がより高まります。そのような時、子どもからすると、何か特別な時のように感じられたのではないかと思います。ところが、社会のインフラが強化されると、台風に対して「敏感」ではなくなってしまいます。堤防やポンプや排水路などで水害の発生を防ぐことができるようになります。建築物も強化されます。しかし近年のように、気候変動を背景として気候が極端になってくると、「敏感」ではなくなる=「鈍感」になったところに災害が襲いかかってきます。今年は、社会全体が台風の恐ろしさを実感して、少し「敏感」さが取り戻せたような気がします。あくまで印象でしかありませんが。

龍谷大学の歴史 -Discovery Channel制作

◾️YouTubeにアップされている、龍谷大学動画です。龍谷大学の歴史が1分45秒で紹介されています。

龍谷大学の歴史は1639年に西本願寺に設けられた「学寮」にはじまります。以来370年にわたって、本学は最高の教学環境を提供することをめざし、先進的な取り組みを続けてきました。進取の気風は今も昔も脈々と受け継がれ、インターンシップ制度の拡充やカリキュラム改革など、教育体制の充実に力を注いでいます。また本学には長い歴史を通じて貴重な文献や資料が広く社会から寄せられており、それらの多くは大宮キャンパスをはじめとする各キャンパスの図書館に所蔵され、高度な教育・研究に活用されています。

◾️その他にも、YouTubeには、様々な動画がアップされています。こちらをご覧ください。