第11回北船路野菜市

■今日の午前中、大津市の中心市街地、丸屋町商店街・大津百町館前で、「第11回北船路野菜市」を開催しました。今回は、北船路の5軒の農家の協力を得たこともあり、かなりの出荷量になりました。水ナス、加茂ナス、ナス、キュウリ、ゴウヤ、満願寺トウガラシ、シシトウ、ピーマン、スイカ、タマネギ、トマト、ミニトマト、ジャガイモ…。はたして売り切れるのかと心配になりましたが、京都や大津の飲食店への配達分も含めて、すべて売り切ることができました。お買い求めいただいた皆さん、ありがとうございました。

■「北船路米づくり研究会」はゼミ活動の一環ではありますが、ゼミの単位や評価とは関係のない、学生の自主性と責任感で運営しています。今回は夏期休暇中で帰省中の学生も多く、参加した学生は少なめでしたが、リーダー格の4年生2名、これから活動を担っていく3年生3名、合計5名の参加がありました。参加したゼミの皆さん、ご苦労様でした。頼もしいな〜。

■10時開店なのですが、出荷量が多く、開店時間になってお客さんが来られるような時間になってもまだ小分け作業をしている状態でしたが、なんとか頑張り抜きました。11時半頃には、8割方を売り切りました。スイカも13玉店頭に出しました。衛生上の問題もあり、半分や4分の1にカットして売る事をしていません。果たして売れるのか(冷蔵庫に入らない…老夫婦世帯が多く食べきれない…)と心配していたのですが、お隣やお友達同士で購入して半分にわける方たちが何人もおられました。助かりました〜。ありがとうございました。

■10時開店なのですが、出荷量が多く、開店時間になってお客さんが来られるような時間になってもまだ小分け作業をしている状態でしたが、なんとか頑張り抜きました。11時半頃には、8割方を売り切りました。スイカも13玉店頭に出しました。衛生上の問題もあり、半分や4分の1にカットして売る事をしていません。果たして売れるのか(冷蔵庫に入らない…老夫婦世帯が多く食べきれない…)と心配していたのですが、お隣やお友達同士で購入して半分にわける方たちが何人もおられました。助かりました〜。ありがとうございました。

■野菜市を終えた学生たちは、野菜市を撤収したあと、私たちの活動の場=北船路に移動しました。今晩は、北船路の夏祭り(二十三夜)が開催され、村のリーダーの皆さんや一般の村人が集まられます。その場で、9月2日に開催する「かかし祭」の相談や、協力依頼等、「営業活動」を行うことになっています。私は、残念ながら、翌日の仕事の準備で大学の研究室に戻って仕事をしていますが、学生の皆さんはぜひとも頑張ってもらいたいと思います。

【写真】上段左:美味しそうなプチトマト、上段右:開店前に店頭にならんだスイカ、中段:鮮やかなシシトウ・ピーマン。下段:開店前からすでにお客さんがやってこられていました。

「かかし祭」(9/2)の営業活動

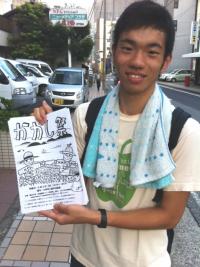

■来月9月2日、北船路米づくり研究会主催の「かかし祭」を開催します。この「かかし祭」に関しては、すでにエントリーしてありますので、「みつばち保育園」をご覧いただければと思います。昨日は、この研究会の中心になって活躍してくれている学生I君と一緒、この「かかし祭」の印刷物の準備をやっていました。チラシや案内状、ポスター等の最終チェックを行いました。もちろん、活動資金は限られていますから、これらの作業は、すべて私たちの手作業で行いました。写真はI君です。手に持っているのは、「かかし祭」のチラシです。手作り感満載…でしょう!!

■来月9月2日、北船路米づくり研究会主催の「かかし祭」を開催します。この「かかし祭」に関しては、すでにエントリーしてありますので、「みつばち保育園」をご覧いただければと思います。昨日は、この研究会の中心になって活躍してくれている学生I君と一緒、この「かかし祭」の印刷物の準備をやっていました。チラシや案内状、ポスター等の最終チェックを行いました。もちろん、活動資金は限られていますから、これらの作業は、すべて私たちの手作業で行いました。写真はI君です。手に持っているのは、「かかし祭」のチラシです。手作り感満載…でしょう!!

■夕方、このチラシと案内状を手に、商店街でお世話になっている皆さんのお店を訪問させていただきました。「かかし祭」にお誘いする、いわば営業活動ですね。あいにく、まだお盆の関係でお休み中のところも多かったのですが、お会いできた商店街の皆さんからは、丁寧に対応していただくとともに、ご関心を示していただきました。ありがとうございました。また、「北船路米づくり研究会」の野菜を購入してくださっている大津駅前の居酒屋「利やん」さん(…のご家族)、そしてこのお店の御常連も、参加を検討してくださっています。感謝です。今日は、月1回の「北船路野菜市」です。野菜の販売は学生たちにまかせて、私は昨日の営業活動を継続しようと思っています。参加者が増えるといいんですけどね~。

流域管理という研究テーマについて

■以下の文章は、『ソシオロジ』という社会学の学術雑誌に掲載されたエッセーです。『ソシオロジ』には、「Doing Sociology」というコーナーがあり、自由に社会学的なエッセーを書けることになっています。私は当時の編集部の依頼にもとづき、「『ご縁』に導かれて流域管理の道へ」という、少々風変わりなタイトルのエッセーを執筆しました。2009年5月に発行された165号(第54巻1号)に掲載されています。このエッセーは、環境社会学を専攻する私が、どうして流域管理をテーマに研究をするようになったのか…そのあたりのことを書いた「自分史的なエッセー」にもなっています。

———————————

●DOING SOCIOLOGY

「ご縁」に導かれ流域管理への道

脇田健一

若いころからわき目も振らずに、特定の社会学的なテーマを一貫して追い続け、着実に研究成果を積み重ねているようなタイプの研究者と話しをすることがある。そんなとき、私は少し居心地が悪くなってしまう。過去を振り返ったとき、自分自身、研究者としてのキャリアを自らの力で切り開いてきたとは到底思えないからだ。博士後期課程の最後の頃から環境社会学を専攻していこうとは考えてはいたが、実際のところは、その時々の自分が置かれた状況に大きく影響を受けながら、ふらりふらりと研究者としての道を歩んできた。誤解を招く表現かもしれないが、「ご縁」に導かれてここまで生きてきたように思うのである。

琵琶湖博物館時代のこと

大学院の博士後期課程を終えたあと、数年のオーバードクターの時代を経て、なんとか就職することができた。一九九一年四月のことである。研究仲間が大学に職を得ていくなかで、私の就職先は社会学を専攻する者としては少し変わったものだった。就職先は、滋賀県庁。配属されたのは、滋賀県立琵琶湖博物館の開設作業を行う滋賀県教育委員会事務局文化施設開設準備室(一九九五年からは琵琶湖博物館開設準備室)であった。一般の行政職とは異なり、滋賀県立琵琶湖博物館(一九九六年開館)の開設準備を行う学芸スタッフ(研究職)としての採用ではあったが、それまでいた大学の世界とは異なり、すべてが戸惑うことばかりでだった。ひとつは、役所という固い組織で働くこと自体に対する戸惑いである。県庁に入った当時、稟議書・起案書ひとつ仕上げるにしても、上司からOKをもらうのに随分時間がかかってしまった。ただ、そのような戸惑いは、固い組織に慣れるにしたがって薄まっていった。しかし、なかなか解消されない戸惑いがあった。

開設準備室での学芸スタッフの仕事の多くは、展示に関することであった。琵琶湖博物館のテーマは、「湖と人間」。「湖や、湖に代表される大いなる自然と人間の将来にわたるより良い共存関係を考えていく」ということが、この博物館に与えられた大テーマであった。私が担当したのは、「湖の環境と人びとのくらし」という「環境」をテーマにした展示室であった。博物館の大テーマのもと、「環境」を、どのような個別テーマと導線により表現し展示として構成していくのか、それを学芸スタッフたちと議論していくことが、準備室に入った時の最初の仕事になった。ところが問題があった。それまで大学や学会で通じる話しがまったく通用しないのである。それは当然である。他の学芸スタッフたちは、生物分類学、生態学、陸水学、地学、歴史学、考古学といった社会学とは異なる分野を専攻しているからだ。そのような彼ら・彼女らの研究には、手に取って触ることのできる「物」資料が明確に存在していた。ところが社会学を専攻する者が展示を考えると、「物」資料を直接扱うのではなく、「物」の向こう側に見える琵琶湖と人間の「関係」を展示で表現しようということになる。直接的に「物」を扱っている同僚からすれば、まわりくどくピンとこない。このように書くと、「社会的事実を『物のように』(comme des choses)客観的に観察せよというデュルケームの教えを忘れたのか」とお叱りを受けるかもしれない。しかし、「物」と「物のように」とはやはり違うのである。今でも忘れないが、ある学芸スタッフには「社会学って、明確な対象のない気の毒な学問だね」と皮肉を言われたことがあった。「社会学って、やたら間口が広くて(なんでもかんでも社会学)、抽象的で、曖昧で、理屈っぽくて…」。それが同僚たちの社会学に対する当初の印象だったのではないだろうか(私の至らなさが大きな原因だったのだが…)。戸惑いは、もうひとつあった。学芸スタッフのなかに数名の行政職の人たちがいた。彼らは、実際に政策課題を抱えて、これまで施策や事業に取り組んできた人たちだ。こんな質問を受けたことがある。「現実を相対化したり、視点をずらしたり、あるいはここが問題だと指摘はできるにしても、社会学は環境問題の解決のために何ができるのか」。もっともな意見だ。ただし、当時の私には、その質問にうまくこたえることができなかった。また、答えられるだけの経験もなかった。

文理連携

博物館とは、「物」資料を収蔵し、研究し、展示する教育研究施設である。そのような博物館の世界のなかで、私のような目に見えない「関係」を扱おうとする者は完全なマイノリティであった。もっとも、当時、学芸スタッフのなかには、もう一人社会学者がいた。現在、滋賀県知事をされている嘉田由紀子さんだ。嘉田さんは、当時、すでに独自の実践的な環境社会学を切れ開かれていた。それは、博物館の機能をフルに活用した研究でもあった。駆け出しの研究者であった私などにはとても真似のできないものであった。当時の私は、上司でもあった嘉田さんとは異なる、もっと別の道を模索するべきだと考えた。しかし、そのような別の道を自らの力で切り開いていったとは、とてもいえない。すでに述べたような「過酷な」(?)状況が、結果として、「ご縁」を生みだし、私の研究を新たな方向へと導いてくことになったように思うのである。

琵琶湖博物館では、個々の専門分野だけに閉じこもって研究をすることが許されなかった。「湖と人間」という館のテーマにふさわしい、自然科学と人文・社会科学のあいだにある壁を超えた学際的プロジェクトを進めていくことが義務付けられていた。私が参加したのは、「東アジアの中の琵琶湖-コイ科魚類の展開を軸にとした環境史に関する総合研究」であった。この学際プロジェクトの目的は、地球科学、古生物学、生物学、考古学、中世史学、民俗学、社会学といった、自然科学から人文・社会科学に至までの異なる分野の研究者たちが連携しながら、環境史という歴史的な研究方法を用いて、琵琶湖という自然環境のもつ価値を評価するための「新たな視点」を提示することにあった。この学際プロジェクトで私は、このプロジェクトのグランドデザインを考えるという機会を与えられた。そして、個々の専門分野に「何ができるのか」ということ以上に「何ができないのか」に気がつくこと、異なる分野の研究に「どのように貢献できるのか」を相互に発見していくこと、言い換えれば、相補的な関係を構築していくことが必要だと考えるようになった。また、それを明快なロジックとして表現していくことが必要だと考えるようにもなった。

このような研究プロジェクトを進めているとき、当時、京都大学生態学研究センターのセンター長をされていた和田英太郎さん(生態学・同位体生物地球化学)から、「琵琶湖を中心にアジアの流域管理に関する大規模な研究プロジェクトを始めます。学際的な、文理融合をめざす研究プロジェクトです。琵琶湖博物館からも参加してください」との依頼があった。この研究プロジェクト「地球環境情報収集の方法の確立-総合調査マニュアルの作成に向けて-」は、日本学術振興会の未来開拓学術研究推進事業として行われた「アジア地域の環境保全」のひとつとして企画されたものだ。研究プロジェクトの成果は、『流域管理のための総合調査マニュアル』(二〇〇二年)という形にまとめられている。私は、この『マニュアル』をまとめる編集ワーキンググループに参加した。

正直にいって、当初、プロジェクトはまったくうまく進んでいなかった。「アジア地域の環境保全」には、六つの研究プロジェクトがあったが、私たちのプロジェクトは、「アジア地域の環境保全」推進委員会の諸委員から、たびたびお叱りを受けていた。この研究プロジェクトは、流域の環境問題の解決に資することが求められていた。科学的研究にもとづいた分析結果を明らかにし、その分析結果にもとづいて問題提起するだけでは評価されなかった。具体的な「解決」に向けての提案や方法が求められていたのである。私たちのプロジェクトでは、この点がまったくうまくできていなかった。もうひとつ。錚々たる研究者達が参加して、自分が得意とする研究を進めたとしても、それらがバラバラであれば、プロジェクト全体としてはまったく評価されないのだ。自然科学から人文・社会科学にいたるまでの異なる分野の個々の研究を、ステープラーで綴じたような研究では、文理融合とはいえないのである。

流域管理には、多数の多元的な要因がからんでいる。このような流域管理の方法を確立するためには、ひとつの学問領域または専門分野の知識や経験だけでは不十分である。このことは流域管理に限らず、環境問題一般にもいえる。近年では、環境問題の解決のためには、これまでのような理系・文系と制度的に分かれていた学問分野を、問題解決にむけて融合していくべきだとの主張がなされるようになってきた。ただし、一足飛びにそのような融合を実現することはできない。そのため、現実的には、個別科学のこれまでの蓄積を活かしつつ、同時に、諸学問領域が自明としてきた前提、また諸学問領域間のズレを明らかにしながら、少しずつ確実に、融合に向けて諸学問分野の協働作業を進めていくことが必要になってくる。私は、その協働作業を文理融合ではなく文理連携と呼んでいる。

この文理連携の考え方にもとづいて、私たちは停滞していた研究プロジェクトをまとめていく作業に入った。私たちに与えられた課題は、「琵琶湖を中心としながらも、アジアの多様な流域を念頭におき、多様性と汎用性に配慮した、そして総合性を取り入れたマニュアルを作成しろ」という困難なものあったが、なんとか、さきほど述べた『マニュアル』にまとめることができた。このような作業にあたっては、琵琶湖博物館での経験を役立ったことはいうまでもない

総合地球環境学研究所のプロジェクト

未来開拓推進事業の研究プロジェクトが終了したとき、私は琵琶湖博物館から新設大学である岩手県立大学総合政策学部に異動していた。私は地域政策講座に所属することになった。地域政策講座には、農村社会学者の細谷昂さんをはじめとして、私以外に、五名の社会学者が所属されていた。こんどは、けしてマイノリティではない。新しい職場で、これまでの経験を活かしつつ、社会学の共同研究ができればと思っていた。実際、そのようなチャンスもあった。しかし私は、再び、琵琶湖に呼び戻されることになった。

未来開拓の研究プロジェクトのリーダーであった和田英太郎さんが、京都大学生態学研究センターから、京都に新しく設立された文部省の研究機関である総合地球環境学研究所(大学共同利用機関法人人間文化研究機構)に異動された。研究所内では、和田さんをリーダーとする「琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築」(二〇〇二年~二〇〇六年)という文理連携の研究プロジェクトが組織された。和田さんからは、このプロジェクトに参加してほしいとの強い要請があった。和田さんのもとには、『マニュアル』で一緒に頑張った「戦友」たちも集まっていた。「戦友」の一人からは、「『マニュアル』のときのような苦労はさせないから、さらに踏み込んだ研究をしよう」と熱心に口説かれた。『マニュアル』で私が提案した「階層化された流域管理」という原理的な考え方を積極的に取り入れて研究プロジェクトを進めていこうともいわれた。結果として、私は、この新しい研究所のプロジェクトにコアメンバーとして参加する決心をした。

岩手と琵琶湖はかなり離れている。一週間のうち、三日間を岩手で講義をして暮らし、残りの四日を琵琶湖周辺での調査や調査にむかう移動にあてる、そんなハードな生活を三週間続けたこともあった。もっとも、研究プロジェクトの優秀な若手スタッフが、調査の準備等をきちんとしてくれたので、私は琵琶湖へと移動するだけでよかった。ただ、それからしばらくした後、琵琶に引き寄せられるように、私は滋賀県の大津市にある龍谷大学社会学部に異動することになった。

研究プロジェクトが順調に進んだわけではない。内部からの反発もあった。「苦労はさせないから」とのことだったが、やはり、そうは問屋が卸さなかったのである。コアメンバーとはいえ私は研究所の所員ではなかった。離れた場所からは、研究プロジェクトの進捗管理がうまくできなかった。特に、若手研究スタッフの皆さんには申し訳なかった。もうひとつは、ピュアサイエンスを志向するポスドクの若手研究スタッフと、公共政策の科学を志向する社会学者の私とのズレであった。「私たちの就職や将来をどう考えているのだ」と不満をぶつけられたこともあった。たしかに、そのような若手スタッフの心配は理解できる。しかし、新たな流域管理の方法は、居心地の良い専門家の「共同体」からあえて抜け出す必要がある。そして、研究プロジェクト内部で生じる専門領域間のコンフリクトを超え、相補的な関係を構築しなければ生み出すことはできないと思うのである。

『流域環境学』

紆余曲折はあったものの、研究プロジェクトはなんとか終了した。海外からの研究者を招聘しての評価委員会でも、満足のいく評価を得ることができた。そして、研究プロジェクトの成果は、二年の準備期間を経て、日本生命財団からの助成を受け、今年の三月に『流域管理環境学-流域ガバナンスの理論と実践』(京都大学学術出版会)として出版されることになった。『流域環境学』は、流域管理の現状と課題から始まり、ガバナンスに配慮した新しい流域管理の考え方=「階層化された流域管理」の考え方の提案、流域診断の技法、流域管理を進めるための社会的コミュニケーション支援、流域環境学の発展課題と続く、五部から構成されている。

時代は、行政や専門家だけによる一律的なトップダウン的環境行政から、環境政策の決定過程に、地域住民や様々な関係者が多様な利害関係者として参加・参画するべきだという考え方に不十分ながらもしだいにシフトしてきている。このような環境ガバナンスの時代においては、従来の環境政策のようなトップダウン的なアプローチだけでなく、そのようなトップダウン的なアプローチと、地域社会からのボトムアップ的なアプローチをどのように接合していくのかが問われるようになってきている。しかし、現実には、そこには大きな制約条件が存在している。階層である(ただし、社会学でいう階層研究の階層ではない)。私たちは流域には複数の階層が存在しているとものとして捉える。そして、その階層に多様な利害関係者(ステークホルダー)が分散しているために、流域管理を進めるうえでの社会的コミュニケーションが困難になり、流域管理に関する問題認識に違いが生まれてくと考えている。このような問題を乗り越えるために、私は「階層化された流域管理」*という考え方を提示した。詳しくは、第二部の「『階層化された流域管理』とは何か」や「農業濁水問題の複雑性」といった拙論をお読みいただきたい。そして、研究プロジェクトでは、この「階層化された流域管理」の考え方をベースに、水質問題(農業濁水問題)を事例として、流域の問題解決を促進するための社会的コミュニケーションをどのように豊富化していくのかという観点に立ち、流域診断・流域管理の方法論の開発を進めてきた。おそらく、今であれば、琵琶湖博物館時代に言われた「社会学は環境問題の解決のために何ができるのか」という質問に対して、それなりに答えることができるかもしれない。もっとも、かつての同僚に納得してもらえるかどうかは別問題だが…。

さて、研究プロジェクトの成果を『流域環境学』にまとめたあと、私は、より実践的な段階へどのように研究を移行させていくのかを模索をしている。さきほど述べた研究プロジェクトの「戦友」とともに、滋賀県の琵琶湖総合保全学術委員会で、琵琶湖総合保全整備計画第二期のあり方について、異なる分野の研究者たちと継続的に議論をしている。また、滋賀県の琵琶湖環境科学研究所の「琵琶湖流域管理シナリオ研究会」にも参加している。ここでも、異なる分野の研究者が集まり、琵琶湖の環境保全計画の基本となる琵琶湖の将来像を、県民参加で描きだす手法を開発しようとしている。

このような私のDOING SOCIOLOGYが、学会内部の正統派の社会学の立場からは、どのように映るのか正直よくわからない。しかし、環境政策の現場では、専門分野の壁を超えた動きが確実に進んでいる。新たな「ご縁」のなかで、私の前にどのような道が広がっていくのか、大変楽しみにしているのである。

*この「階層化された流域管理」の考え方は、鳥越皓之さんの「生活環境主義」と、舩橋晴俊さんの「環境制御システム論」の成果を、自分なりに咀嚼し摂取しつ提示したものである。「生活環境主義」に対する私なりの考え方については、拙論「琵琶湖・農業濁水問題と流域管理」(『社会学年報』No.34、東北社会学会)の冒頭で簡単に述べたが、「環境制御システム論」も含めて『流域環境学』のなかでは十分に説明できていない。これらについては、別の機会に譲ることとしたい。 (わきた けんいち・龍谷大学社会学部教授)

—————————————–

【追記】■このエッセーの最後に補記のように「これらについては、別の機会に譲ることとしたい」と書いています。この論考は、『環境社会学研究』vol.15(2009年)の特集「環境ガバナンス時代の環境社会学」の巻頭論文として掲載されました。「『環境ガバナンスの社会学』の可能性-環境制御論と生活環境主義の狭間から考える-」というタイトルの論文です。以下は、この論文の和文要約です。

—————————————–

本稿では、環境ガバナンスが人口に膾炙する時代における、環境社会学の課題や役割について明らかにしていく。以上を明らかにするために、まず、環境社会学の二大研究領域である<環境問題の社会学>と<環境共存の社会学>の代表的な研究として、舩橋晴俊の環境制御システム論と鳥越皓之らの生活環境主義を取り上げ、それらの理論的射程を再検討する。そして、両者の議論と関連しながらも、その狭間に埋もれた環境ガバナンスに関わる新たな研究領域が存在することを指摘する。そのような研究領域では、以下の2つが主要な課題となる。(1)多様な諸主体が行う環境に関する定義(=状況の定義)が、錯綜し、衝突しながら、時に、特定の定義が巧妙に排除ないしは隠蔽され、あるいは特定の定義に従属ないしは支配されることにより抑圧されてしまう状況を、どのように批判的に分析するのか。(2)そのような問題を回避し、実際の環境問題にどのように実践的にかかわっていくのか。以上2つの課題を中心に、政策形成をも視野に入れながら、「環境ガバナンスの社会学」の可能性について検討を行う。

キーワード:環境ガバナンス、環境制御システム論、生活環境主義、環境に関する定義、環境社会学の役割

—————————————–

学生の集団としての主体性

■今晩は、北船路の指導農家宅に、リーダー格のゼミ4年生と3年生の有志が集まり、9月2日に開催される「かかし祭」の話し合いを行います。計画を具体的に詰めいくためです。これまで「北船路米づくり研究会」の活動においては、私や指導農家がいろいろ指示を出して学生が動く…というパターンが多かったのですが、最近は、4年生が責任感をもって主体的に動いています。担当教員として、とても嬉しく思っています。

■今晩は、北船路の指導農家宅に、リーダー格のゼミ4年生と3年生の有志が集まり、9月2日に開催される「かかし祭」の話し合いを行います。計画を具体的に詰めいくためです。これまで「北船路米づくり研究会」の活動においては、私や指導農家がいろいろ指示を出して学生が動く…というパターンが多かったのですが、最近は、4年生が責任感をもって主体的に動いています。担当教員として、とても嬉しく思っています。

■グループで目標に向かって活動するさいには、メンバー間の協力・信頼関係の構築やお互いの調整能力が不可欠になります。そのような関係や能力が培われていくと、多少忙しくても、疲れていても、「なんとか活動に参加しよう」という意欲や、「仲間の期待に応えよう」と頑張る気持ちが生まれてきます。また、仲間とともに力をあわせて目標を達成したときの充実感を、また味わいたいと思うようになります。「自分たちだって、やればできる!!」という感覚が醸成されていきます。そのような感覚は、さらに関係や能力を強化していくことにもつながります。

■「北船路米づくり研究会」は、この春に卒業したゼミ生=1期生が3年生になった2010年度から始まりました。当初の取り組みは、指導農家のもとで、農業や農産物の流通について経験してみる…という点に主眼がおかれていました。まだ、活動が始まったばかりですから、仕方ありませんね。そのような中でも、積極的に農作業に通う学生があらわれました。指導農家からの呼びかけで、獣害柵の修繕などのボランティアにも出かける学生が出てきました。ただし、それは個々の学生の主体性であって、まだ集団としての主体性ではありませんでした。まだ、条件が整っていませんでした。

■そのような1期生の学生たちの活動の蓄積を基盤に、2期生は、発展的な事業に取り組み始めました。まずは、月1回街中で開催している「北船路野菜市」です。初めに提案したのは教員である私であり、指導農家のアドバイスや協力で初めて可能になったわけですが、活動を継続し経験を蓄積していくなかで、次第に活動のノウハウのようなものを身につけていきました。そして、その次は「かかし祭」です。こんなイベントを自分たちの力でやったことはないわけですが、指導農家のアドバイスもいただきながら、リーダー格の4年生有志が3年生(3期生)に呼びかけて、ミーティングを重ね、作業を分担するなど、しだいに集団としての主体性が芽生えてきたのでした。

■4年生は、学生生活最後の夏期休暇に卒業論文の調査を行いながら、この「かかし祭」の準備に取り組むことになります。他のゼミの友人からは、「夏休みにもゼミやってんのか…」と言われるようですが、このような取り組みを通して獲得した経験が、学生自身の「財産」になっていくと信じています。また、会社勤めを終えて疲れて帰宅して後、学生の相談に乗ってくださる指導農家Fさん(兼業農家)には、本当に感謝しています。

■トップの写真は、1期生が、自分たちが栽培したコシヒカリ米(龍大米)を脱穀したときに撮ったものです。2期生、3期生の学生諸君に良くいっているのですが、「北船路野菜市」や「かかし祭」に取り組むことができるのも、この1期生の活動があったからこそです。そのことを感謝してほしいと思います。また、社会人となった1期生の諸君も、後輩たちの活躍を心から喜んでくれていると思います。

みつばち保育園訪問

■少し前のエントリーでもお知らせしたように、9月2日、「北船路米づくり研究会」主催で「かかし祭」というイベントを開催します。研究会では、月1回(第三土曜日)、「農村」(=北船路)と「街」(=中心市街地)とを農産物で結ぶ「北船路野菜市」を開催していますが、今回の「かかし祭」では、普段、北船路の農産物を購入していただいている街の皆さんに、琵琶湖を一望する北船路の棚田の風景を楽しみ、購入いただいている農産物が生育している現場を見学していただきながら、農家と交流していただくことを目的としています。

■少し前のエントリーでもお知らせしたように、9月2日、「北船路米づくり研究会」主催で「かかし祭」というイベントを開催します。研究会では、月1回(第三土曜日)、「農村」(=北船路)と「街」(=中心市街地)とを農産物で結ぶ「北船路野菜市」を開催していますが、今回の「かかし祭」では、普段、北船路の農産物を購入していただいている街の皆さんに、琵琶湖を一望する北船路の棚田の風景を楽しみ、購入いただいている農産物が生育している現場を見学していただきながら、農家と交流していただくことを目的としています。

■ところで、指導農家のFさんは、市民農園も経営されています。その農園では、多くの市民の皆さんが、琵琶湖を一望する風景を楽しみながら、野菜づくりを楽しんでおられます。また、その市民農園の一角には、大津の街中にある「みつばち保育園」の畑もあります。保育園の皆さんは、北船路まで電車(湖西線)でやってきて、Fさんが世話役となって地元の農業生産法人「福谷の郷」の田んぼで田植えを体験し、芋掘りを楽しんでおられます。また、みつばち保育園では地産地消に取り組まれ、給食に北船路産のこしひかりを使われています。そのようなFさんと「みつばち保育園」との「つながり」があったことから、Fさんのアイデアで、園児やそのご家族の皆さんにも、「かかし祭」に参加していただけないかということになったのでした。しかも、「かかし祭」に来ていただくだけでなく、できれば「かかし祭」のシンボルである案山子の製作にも参加していただけないか…ということにもなりました。

■昨日は、そのご相談をするために、案山子製作班のリーダーであるIs君(案山子製作総指揮)と一緒に「みつばち保育園」を訪問しました。園長先生に私たちの企画を提案したところ、大変喜んでくださり、前向きにご協力いただけることになりました。8月中に、ゼミの案山子製作班のメンバーが、案山子の材料をもって保育園を訪問し、園児の皆さんと一緒に「案山子を作り教室」を開催します。「かかし祭」の当日には、琵琶湖を一望する北船路の棚田の一番てっぺんに、園児さんたちが作った案山子がずらりと並ぶことになります。楽しみです。

■写真の案山子は、昨年、実験的にゼミ生たちがFさんの指導のもと製作したものです。「来年は、こんな案山子がならぶ交流イベントができたらいいね〜」と夢を語たりあったのですが、1年間の活動を経て、その夢がなんとか実現しそうです。継続は力なり…といいますが、その通りですね。

ナカマチ夜市

■昨日は、朝から、大学院社会学研究科の修士論文中間発表会がありました。社会学専攻(社会学コース・ジャーナリズムコース)と社会福祉学専攻の2会場に分かれて行われました。夕方からは、慰労会が開催されました。普段であれば、最後まで院生や教員のみなさんと歓談して過ごすのですが、昨日は途中でお暇させていただきました。というのも、夕方から、大津市の中心市街地にあるナカマチ商店街(丸屋町商店街、菱屋町商店街)で「夜市」が開催され、学部のゼミでおこなっている「北船路米づくり研究会」が野菜市の出店することになっていたからです。研究会では、毎月1回第三土曜日の朝10時から、丸屋町商店街の大津百町館前で「北船路野菜市」を開催していますが、今回は、丸屋町商店街の方から「夜市」に出店しないかとのオファーがありました。活動を継続的に行っているのをご覧になって、お声掛けいただけたのだと思います。

■さて、「夜市」とはいっても、野菜の搬入は午前中でした。北船路の指導農家Fさんの軽トラで、大量の野菜やスイカが大津百町館に運ばれました。それを学生たちが受け取り、小分けにする作業を行いました。夕方に、他のゼミ生も集まり、18時半からの開店となりました。商店街は、かなりの人手でした。商店街に賑わいが戻っています。商店街は、本来、人びとの生活のインフラ(身近な場所で買い物ができる、必要なものが揃う)であることが基本なのだと思いますが、それと同時に、人びとが集い交流するプロムナードの役割も果たしています。「あそこに行くと、買い物もできるし、何か楽しいことがある」、商店街は本来そのような場所であるべきなのです。昨日は、そのような「あるべき姿の商店街」が、眼の前に現れた感じでした。

■写真・左は、大津百町館前の様子です。学生たちは声をからして、アーケードを通る皆さんに呼び掛けをおこないました。少し前だとモジモジしていた学生たちも、積極的にお客さんとコミュニケーションしているように見えました(写真・中央)。「夜市」ということもあり、野菜市の撤収は夜遅くになりましたが、学生たちは頑張ってくたようです。また、2人の4年生は、9月2日の「かかし祭」の内容を相談するために湖西・北船路の指導農家宅にでかけたようです。「~ようです」と書いたのには理由があります。この日、たまたま以前から脇田ゼミ2期生(2007年春卒業)の同窓会が開催されることになっていたからです。ゼミ生諸君には申し訳ないのですが、開店1時間程でぬけさせていただきました。

■とっても申し訳ないので、頑張って配達もしました。大津駅前にある居酒屋「利やん」への配達です。「利やん」には、いつも「北船路野菜市」の野菜を買っていただいていますが、この日も写真・右のような野菜を買っていただけました。マスター・光山さん、ありがとうございました。ということで、記念写真(?!)。