チャイコフスキー交響曲第5番

■風邪をひいてしまい38℃の熱が出ていましたが、病院に処方してもらった薬で、やっと熱が下がりました。体調も安定してきたように思います。今回は、風邪がもとで、2日間の禁酒をせざるを得ませんでした。しかし、体調が戻ったので「もう、飲んでも良いでしょう〜」と自分で勝手に診断し、夕食では缶ビールをいただきました。美味しいですね〜。

■晩は、ひさしぶりに、テレビでNHK交響楽団の演奏を楽しみました。プログラムは、モーツァルトの交響曲 第40番と、チャイコフスキーの交響曲 第5番です。後者の「チャイ5」は、私が学生時代(学部4年生)に演奏した最後の曲です。懐かしかったですね〜。指揮者のブロムシュテットさんは、1927年生まれといいますから、87歳になります。ものすごく、お元気ですね。驚きます。亡くなった父親と同年齢とはとても思えません。番組では、演奏前にプロムシュテットさんの解説がありました。このようなことをおっしゃっていました。スコアには、作曲家がすべてにわたり細かく指示を書いている…というのですね。なぜそのスピードなのか、なぜこの音であって別の音でないのか。作曲家の意図を細かく検討していくと、その曲が深く理解できる…まあ、そのようなお話しでした。スコアという地層を掘り進む科学者のようでもあります。曲を、作曲者という主体の視点から構造的に理解しようとされている…そういうふうにいえるのかもしれません。

■今回のN響の演奏では、ブロムシュテットさんが思うように演奏できたのでしょう。そのことが、演奏後のブロムシュテットさんの満足げな様子からよくわかりました。チャイコフスキーの曲では、しばしばメロドラマのようなロマンチックな演奏がみられます。しかし、ブロムシュテットさんの指揮は、ロマンチックな演奏でありながらも、スコアの分析にもとづく曲の解釈の「枠組み」があり、その「枠組み」のなかで適度に抑制されているように思えました。ベタベタしたところが、ありません。そのバランスの妙味は、87歳で現役の指揮者にしかできないことなのかもしれません。

■ところで、「チャイ5」と書きました。オケの世界では、曲名に関して業界用語がいろいろあります。「チャイ5」は「チャイコフスキーの交響曲第5番」のことです。だから、チャイコフスキーの交響曲4番のばあいは、「チャイ4」といいます。では、6番はどうかというと、こちらは「悲壮」タイトルがついています。ベートーベンだと、交響曲の3・5・6・9番は、それぞれ「英雄」・「運命」・「田園」・「第9」と呼ばれることが多いわけですが、その他は、「べー1」、「べー2」、「べー4」、「べー7(なな)」ということになります。私が学生時代に演奏した曲でいえば、ドボルザークの交響曲9番については良く知られるように「新世界」となりますが、8番は「ドボ8」といいます。「ブラ1」、「ブラ2」、「ブラ3」、「ブラ4」。これは、すべてブラームスの交響曲ですね。えっ…と思うものもあります。たとえば、「モツレク」です。モーツァルトの「レクイエム」です…。話しが脱線してしまいました。

■トップの写真は、私が4年生の12月に行われた「関西学院交響楽団 第60回 定期演奏会」の写真です。私にとっては、学部生時代最後の定期演奏会です。演奏しているのは「チャイ5」。指揮は、湯浅卓雄先生です。今日、自宅にあるMDに録音された演奏を聞いてみました。まあ当然なのですが、いかにも学生オーケストラ…です。特に弦楽器は、初心者から始めた人がほとんどなので、技術的なレベルでいえば、…いろいろ問題があります。いやお恥ずかしい…という感じなのですが、指揮者の湯浅先生は、そのような技術的なレベルであっても、私たち学生オケの良いところを引き出し、できるだけ良い演奏に曲全体をうまく組み立てようとされていることが伝わってきます。

■写真のなかには、現在も市民オーケストラで活躍されている人たちが多数います。羨ましいですね〜。また、音楽大学等からエキストラで来ていただいた方のなかには、その後、プロのオーケストラに入団された方もおられます。このブログで何度も書きましたが、私はといえば、28歳のときにそれまで続けてきた音楽活動を中止しました。それは、それでよかったと思っていますが、問題は、はたして楽器を再開できるのか…ということでしょうね。

【追記】■ブロムシュテットさんと東日本大震災・いわき市について。

ブロムシュテットのスピーチ〜いわき市民に語りかけた5分間(前編)

ブロムシュテットのスピーチ〜いわき市民に語りかけた5分間(後編)

Jascha Heifetz - Bach, Chaconne From Partita No.2 In D Minor, BWV 1004

■昨日、突然、空から「音楽」のイメージが降ってきました。学生オーケストラの時代に演奏していた曲のイメージです。それは、ピエトロ・マスカーニが作曲したオペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」の間奏曲でした。当時、この曲をたびたび私の所属していた学生オーケストラでは演奏していました。年に何度か大阪や神戸の複数の小学校で音楽教室を開催し、活動資金を稼いでいました。その音楽教室には、必ずこの曲が入っていました。そなんことをfacebookに投稿して、学生オーケストラ時代の後輩たちからコメントをもらったりしていると、いろいろ当時のことが思い出されてきました。

■私が学生オーケストラ(関西学院交響楽団)に入部した頃、部室は、仮説の狭いプレハブの建物でした(私が入部する数年前に、部室は火事で焼けてしまっていました)。今から30年程前に新しい学生会館が建てられ、専用練習場もできましたが(私たちが卒業したあと…)、当時は、アメリカンフットボール部やボート部といった体育会の様々な部と同じ2階建てのプレハプの建物のなかありました。体育会系の部は1階、文科系の部は2階だったように思います。もちろん練習場も専用の場所はなく、古い学生会館のなかにある音楽練習場を他の音楽系サークルと共用していました。全体の練習は、音楽練習場でやるとしても、個々人の練習はそういうわけにはいきません。学生会館の片隅やテラス、そして体育館の軒下…といった場所で練習を行いました。

■こういう外の環境は、特に木製の弦楽器や管楽器に良いはずがありません。しかし、雨の日も風の日も、こういった環境でひたすら練習に励みました。冬は寒さに凍え、夏は厚さや湿気、さらには蚊の襲撃に悩みながら練習を続けました。音楽系サークルといっても、体育会の部のようにひたすら練習に練習を重ねる日々でした。当時は、スキーやテニスのサークルが花盛りでしたが、私たちはそのようなある意味「学生らしい」ことは一切しませんでした。といいますか、そういうことをやっている余裕がありませんでした。特に弦楽器のパートの学生たちはほとんど「初心者」でした。練習をひたすら積み重ねるしか、定期演奏会に出る方法はなかったのです。

■練習は(弦楽器であれば)、以下のように練習を積み重ねました。「個人」練習。先輩による「指導」。ひとつの譜面台で一緒に演奏しなが練習する「プルート練習」。パート全体で一緒に練習する「パート練習」。1stバイオリン、2ndバイオリン、ビオラ、チェロ1名づつで行う「カルテット」による練習。ここにコントラバスが1名加わる「クインテット」による練習。それから、弦楽器セクション全体でおこなう「弦セク」とよばれる練習。オーケストラ全体で行う「総合」練習。今から考えると、よく考えられたやり方だと思います。弦楽器パートは、ほんんどが「初心者」の人たちです。そんな「初心者」の集まりであっても、鍛え上げていく練習メニューが用意されていたのです(当時は、これが当たり前…と思っていましたが)。まあ、時間的余裕がある学生だからこそ、できることでもありますが…(今の学生さんたちにはどうでしょうか…)。

■そうやって定期演奏会に向けて練習を積み重ねながら、時々、時間をみつけてはモーツアルトの弦楽四重奏を楽しんでみたりしました。懐かしいです。それに加えて、私のようにバイオリンをやっているものであれば、個人的に楽しむ曲がありました。それはヨハン・ゼバスティアン・バッハが作曲した「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティー」と呼ばれる曲です。ソナタとパルティータがそれぞれ3曲づす、合計6曲から構成されています。バイオリンを弾く人であれば必ず弾く曲、愛されている曲なのです。しかし、なかなか技術的にはとても困難な曲…でもあります。難しいのです。全曲を弾きこなせるような人は、私がオーケストラにいた頃には誰もいなかったように思います。特に難曲として有名なのは、パルティータ2番のなかにある「シャコンヌ」という曲です。私も、夜、体育館の軒下でこの「シャコンヌ」を練習しました。あこがれの曲でした。しかし、きちんと弾けるようにはなりませんでした。動画は、20世紀を代表するバイオリニストの1人であるヤッシャ・ハイフェッツの演奏です。

【追記1】■本文の冒頭にピエトロ・マスカーニ作曲の「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲のことについてふれました。せっかくですので、学生オケ時代の後輩が大勧めの動画もアップしておきます。リッカルド・ムーティの指揮によるものです。

【追記2】■Facebookで、「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲に関して、学生オーケストラ時代の後輩たち以外からもコメントをいただきました。その方のコメントで、「中国英語のBGM」でも使われているということでした。少し調べてみました。「太陽の少年」(監督: チアン・ウェン)という映画でした。文化大革命時の北京を舞台にした青春映画です。この映画の最後のところで、「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲が使われているようなのです。どんな映画か、それはこちらをお読みください。なお、映画のラストシーンはこちらでご覧いただけます。

【追記2】■Facebookで、「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲に関して、学生オーケストラ時代の後輩たち以外からもコメントをいただきました。その方のコメントで、「中国英語のBGM」でも使われているということでした。少し調べてみました。「太陽の少年」(監督: チアン・ウェン)という映画でした。文化大革命時の北京を舞台にした青春映画です。この映画の最後のところで、「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲が使われているようなのです。どんな映画か、それはこちらをお読みください。なお、映画のラストシーンはこちらでご覧いただけます。

Flash mob in the Copenhagen Metro. Copenhagen Phil playing Peer Gynt.

■facebookで知りました。今年の夏はノルウェーに旅行したけれど、こちらはデンマーク。コペンハーゲン・フィルハーモニー管弦楽団の団員が、電車のなかで、突然「ペールギュント」(グリーグ作曲、第1曲「朝」)が演奏されはじめるという、フラッシュモブ。乗っている人たちの笑顔が素敵だ。有名な動画のようですね。こういうのに遭遇しみたいね〜。

■こちらは、同じく、コペンハーゲン・フィルハーモニー管弦楽団の「ボレロ」(ラヴェル作曲)。

CD「『小沢征爾さんと、音楽について話をする』で聴いたクラシック」

■今日、社会学部教務課で職員のNさんが笑顔とともに「村上春樹発売されましたね!」と話しかけてくれました。忘れていましたが、今日は9年ぶりに発売される村上春樹の短編集(「女のいない男たち」)の発売の日だったのですね〜。大の村上春樹ファンであるNさんは、彼の作品をすべて読んでおられるようですが、私のほうは最近、あまり「良いファン」ではありません。『色彩を持たない、多崎つくると、彼の巡礼の年』も、まだ買っただけで読めていません(春樹さん、ごめんなさい)。もっと余裕をもたねばなりません。昔は、あれだけ夢中になっていたのにな…。

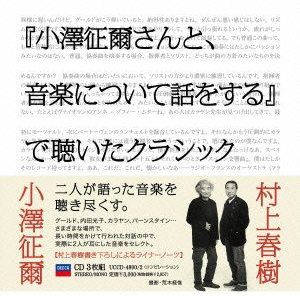

■ということで、これまた買っただけ…になっていたCD「『小沢征爾さんと、音楽について話をする』で聴いたクラシック」を開けてみることにしました。届いたのはいいけれど、開けてみる気持ちの余裕がありませんでした。いけませんね〜…。とりあえず村上春樹のライナーノーツを読んでみました。このCDには、お2人の対談集というか、村上さんが小沢さんに行ったロングインタビュー『小沢征爾×村上春樹 小沢征爾さんと、音楽について話しをする』で、実際お2人が耳を傾けた曲が入っています。こういう企画っていいですね。

■CD1の冒頭は、グレン・グールドのブラームスのピアノ協奏曲1番です。指揮はバーンスタイン、オケはもちろんニューヨーク・フィルハーモニーです。曲の前には、バースタインの演奏前のスピーチが入っています。その翻訳もライナーノーツのあとに掲載されています。こういう企画はおもしろいな〜。このCDを聞きながら、できればもっているスコアも見ながら、そのうえで、あらためてロングインタビューを読むと楽しいでしょうね〜。

■ロングインタビューのなかで、小澤さんはしばしば村上さんの質問の前で考えこみます。小澤さんが音楽の造形を通してやってきたことを、あえて言葉にするのはかなり大変なことなのです。ですから、ライナーノーツのなかで村上さんは、このロングインタビューが「そこにある音楽感覚と言語感覚の『落差』みたいなものに橋を架けることだった」とか、「小澤さんが持っているナチュラルな音楽感覚を、いわば擬似的にナチュラルな『文章言語感覚』に置き換えていく作業だ」と述べています。ただし、置き換えることができるのも、村上さん自身がクラシックをずっと「深く」(井戸を掘るように…)聞いてこられたからではないかと思います。小澤さんの語りを受け止めることができるクラシックのきちんとした土台をもっておられるのですね。すごい。

Brahms Symphony No. 4 - 1st Movement

■HYOGO Performing Arts Center ORCHESTRA

Brahms Symphony No. 4 - 2nd Movement

Brahms Symphony No. 4 - 3rd Movement

Brahms Symphony No. 4 - 4th Movement[/url

岩城里江子さんのライブ

■おともだちのアコーディオン奏者・岩城里江子さんが、東京で2枚目のCD「水脈」を販売されました。そのことを記念して東京のあちこちでライブがおこなわれました。その最後のライブが3月30日、東京都文京区本郷にある「求道会館」で開催される…とのお知らせを岩城さんご本人からfacebookでいただき、いってみることにしました。リフレッシュもかねて1泊2日のプチ東京旅行をしてみることにしたのです。小学校のころ、頑張って絵を書いたら、先生から「たいへん良くできました」という判子を、絵の裏側に押してもらいました。今回は自分で自分に「たいへんよく働きました」という判子を押したというわけです。ご褒美です。

■岩城さんとの出会いやご紹介については、以前のエントリーをご覧いただくとして、今回は、当日のライブの様子と、ライブの会場となった「求道会館」のご紹介をしておきましょう。

■突然ですが、岩城さんはちょっと「巫女系」です。亡くなった方たちや、あるいは自然の中にある霊的な存在と、それとはなくコミュニケートされています。まあ、アーティストの直感やイメージといってしまえばそれまでですが、岩城さんは何か直感的にピンとくるものを感じて(鬼太郎の妖怪アンテナ…のイメージ)、それをアコーディオンという楽器を使い「音」を通して形にしていきます(私には、そう思える…)。彼岸と此岸のあいだを、人間と自然とのあいだを、「音」でつないでいる…、そういう意味で、ちょっと「巫女系」です。

■今回は、ライブ中のMC(曲と曲のあいだのおしゃべり)で、こんなお話しもうかがいました。あるライブで、お客さんから「亡くなった父がアコーディオンを弾いていた。そのアコーディオンが自宅にあるのでもらって欲しい」と申し出があったのだそうです。喜んで受け取られたのですが、演奏してみると、中で人がしゃべっているように聞こえてくる。「きっと亡くなったお父さんが何かを伝えたいのだ…」。岩城さんは、そのように感じます。おもしろい。もっとも、そのアコーディオンは、ライブの開催前に、本格的に壊れてしまいました。そうすると、「お父さんは、気持ちを伝え終えたのだ…」と、「巫女系」の岩城さんはそのように感じるのです。しかも、ニコニコと笑顔でお話しをされます。

■「巫女系」の話しばかり…。ちゃんとライブのことについても書きます。岩城さんのライブを聞かせてもらったのは、じつは今回が初めてです。これまで、何度も彼女のアコーディオンを聞いているはずなのですが、いずれもその場にたまたま楽器があって弾いてくださった…という感じでした。今回は改めて、アコーディオンはものすごく幅広い表現力をもった楽器なのだということを実感させてもらいました。単音でメロディを奏でる独奏楽器であるとともに、歌や他の楽器の伴奏をすることもできます。教会のパイプオルガンのように崇高かつ重厚に演奏もできるし、フランスのミュゼットのような音楽を軽やかに奏でることもできます。さらには、あたかも自然が生み出す神秘的な響きのような音も奏でることができます。そもそも何が不思議って、アコーディオンは生き物のように息をします。生き物のようです。左手でアコーディオンの「ふいご」を使って空気を送り込んでいる…わけなのですが、特に近くで聞くと、まるで息をしているかのように聞こえます。ほんとうです。これも私の個人的な主観にしかすぎませんが、アコーディオンって、宮崎駿のアニメに登場する機械たちのようで、なにか生き物っぽいんです。

■ライブは、途中、南米のタンゴっぽい曲の演奏もありましたが、基本的にはCDの曲の順番に進みました(2曲目の「マクラノキオク」も、死者に関する記憶のことをイメージして作曲されたんじゃなかったかな…また「巫女系」)。

1. 水脈 origin

1. 水脈 origin

2. マクラノキオク

3. あの島へ

4. 虹の生まれる谷

5. 風の子ども

6. カフェアンヌ

7. 月からの手紙

8. 祈り

9. なないろのヒカリ

10. 水脈 continued

■右上の絵。アコーディオンを描いたものです。ライブ会場に飾られていました。今回のCD「水脈」に相応しい色彩と雰囲気です。この絵が、CDのデザインにも使われています。CDを拝見したときには、月光を受けてキラキラ光っている川面…のようにイメージが頭に浮かびましたが、アコーディオンだったのです。とっても水っぽいアコーディオン。

■今回は、CD「水脈」を製作するさいピアノで参加した若井優也さんとのライブでした。私に見識がないだけかもしれませんが、ピアノとアコーディオン…こんな組み合わせはあまり聞いたことがありません。ところが、基本的に、若井さんのピアノは、月夜の晩に、蓮の葉の上をころころと転がりながら月光を映しとる水滴のような音で(わかりますか…)、岩城さんのアコーディオンの演奏を優しく、しかも美しく繊細に受け止めるのです。そうかと思えば、時として、それが逆転するときもあります。そのやり取りが、聞いていても(視ていても…)はっきり伝わってくるのです。実際のCDでは、さらにギターやコラというアフリカの民族楽器のハープの演奏家と共演しています。ライブ会場で、この「水脈」を購入させていただきました。愛聴させていただこうと思います。

■ここで、「求道会館」についても、紹介をしておこうと思います。「求道会館」は、真宗・大谷派の道場・集会所なのですが、ちゃんと公式サイトがあります。そのなかの説明を引用してみましょう。

近角常観(ちかずみじょうかん)は明治3年滋賀県に生まれた浄土真宗大谷派の僧侶で、親鸞聖人の信仰を伝える歎異抄を原点に据え、悩み煩悶する人間が絶対他力によって救済されることを自らの入信体験を基に繰返し説き、 仏教界のみならず幅広く同時代の知識人に大きな影響を与えた。 近角は若き日の欧州留学の体験をふまえ、青年学生と起居を共にして自らの信仰体験を語り継ぐ場として求道学舎を本郷のこの地に開き、明治35年から昭和16年に没するまでその経営に心血を注いだ。 また、広く公衆に向けて信仰を説く場として、大正 4年にこの求道会館を建立。 その壇上から有縁のものへ語りかけると共に、広く社会に対して仏教の有るべき姿を訴えた。その主張は政教分離の立場から国家による宗教管理とともに教団の政治参画にも強く反対し、宗教界の自立性の喪失に警鐘を鳴らし近代仏教の確立に大きく貢献した。

■トップの写真は、この「求道会館」に入ったところから写したものです。ここは真宗の道場であるわけですが、ヨーロッパに留学した近角が、ヨーロッパにおけるキリスト教と教会のあり方に学んだ様子が伺えます(真宗の信仰の原理である「絶対他力」の思想は、一神教であるキリスト教、特にプロテスタンと似ているところがあります)。設計は、京都大学工学部建築科の創始者である武田五一です。キリスト教建築物の影響が強いわけですが、入って正面に置かれているのは「六角堂」の逗子です。なかには、阿弥陀如来が祀られています。伝承では、真宗の宗祖である親鸞上人は、若き日、京都の六角堂に籠もり、有名な「救世観音の夢告」を経験します。そのことにちなんでいるのだという話しです。その六角堂の逗子の背後、壁面には光の輪が描かれているように思えます。

■「求道会館」には2階があり、そこにはステンドグラスで飾られた窓があります。西向きです。これはまったくの素人である私の想像ですが、その窓から、晴れた日には夕日が差し込んでこの六角堂の逗子、そして逗子のなかの阿弥陀如来を明るく照らすのではないのだろうか…そのように思っています(勝ってな想像なのですが)。阿弥陀如来を主とする極楽を「西方浄土」と呼びます。人間界からみて西の方角に十万億の仏土を隔てた所にあると信じられてきました。その西方の浄土からの光が、逗子のなかに祀られている阿弥陀如来を明るく照らすのです。CD「水脈」の製作にあたって録音・ミキシング・マスターリングを担当された、これまたおともだちの新島誠さんが、ご自身のfacebookの投稿に以下のように書かれていました。

■「求道会館」には2階があり、そこにはステンドグラスで飾られた窓があります。西向きです。これはまったくの素人である私の想像ですが、その窓から、晴れた日には夕日が差し込んでこの六角堂の逗子、そして逗子のなかの阿弥陀如来を明るく照らすのではないのだろうか…そのように思っています(勝ってな想像なのですが)。阿弥陀如来を主とする極楽を「西方浄土」と呼びます。人間界からみて西の方角に十万億の仏土を隔てた所にあると信じられてきました。その西方の浄土からの光が、逗子のなかに祀られている阿弥陀如来を明るく照らすのです。CD「水脈」の製作にあたって録音・ミキシング・マスターリングを担当された、これまたおともだちの新島誠さんが、ご自身のfacebookの投稿に以下のように書かれていました。

雨風が強くなった午後に訪れましたが、コンサートが進むと雨はやみ、ステンドグラスから射し込んだ光がアーティストの背後でキラキラと、水面のごとく揺れておりました。岩城里江子さんの新譜「水脈」発売記念ライブに相応しい舞台でした。

■素敵なライブでした。

小澤征爾

■先日、NHK-Eテレで、小沢征爾さんの指揮をひさしぶりに拝見しました。今年の1月17日に行われた水戸室内管弦楽団の第89回定期演奏会です。小澤さんが指揮したのは、ベートーベンの交響曲4番。大病されていたので、水戸では2年ぶりの指揮なのだそうです。ちなみに小澤さんは、この水戸室内管弦楽団の音楽顧問・指揮者。団員も様々な国籍の、世界で活躍している演奏家の皆さん。小澤さんの指揮に対する団員の皆さんのものすごい集中力のようなものが伝わってきました。小澤さんの指揮を、すべて味わいつくそうとしている…って感じかな。楽しませていただきました。小澤さんは、楽章のあいだに椅子にすわって休憩されていましたが、ずいぶん回復されているようにも思えました。

■先日、NHK-Eテレで、小沢征爾さんの指揮をひさしぶりに拝見しました。今年の1月17日に行われた水戸室内管弦楽団の第89回定期演奏会です。小澤さんが指揮したのは、ベートーベンの交響曲4番。大病されていたので、水戸では2年ぶりの指揮なのだそうです。ちなみに小澤さんは、この水戸室内管弦楽団の音楽顧問・指揮者。団員も様々な国籍の、世界で活躍している演奏家の皆さん。小澤さんの指揮に対する団員の皆さんのものすごい集中力のようなものが伝わってきました。小澤さんの指揮を、すべて味わいつくそうとしている…って感じかな。楽しませていただきました。小澤さんは、楽章のあいだに椅子にすわって休憩されていましたが、ずいぶん回復されているようにも思えました。

■ということで、CDを注文しました。「『小澤征爾さんと、音楽について話をする』で聞いたクラシック」というCDです。以前、作家の村上春樹さんが小澤征爾さんが小澤征爾さんに行ったロングインタビューが、『小澤征爾さんと、音楽について話をする』という本になり出版されました。大変深い内容だったのですが(小澤征爾にとってのカラヤンの存在とか…)、その本に出てきた曲が、CDにおさめられているようです。少し前にすでに発売になっていたようですが、そのことを私は知りませんでした。偶然にみつけたのです。

■すでにamazonに注文してありますが、たぶん大学の方に届いているのではないかな…。明日から中国に出張ですらか、帰国して、体を休めながらゆっくり聞いてみたいと思います。もちろん、ロングインタビューも再読ですね。

花は咲く/花は咲くプロジェクト(Cover) Goosehouse

■一昨日の晩、学部の懇親会が開かれ、同僚の教員のピアノやトランペットとともに、余興でバイオリンを弾きました。そのときの曲のひとつが、「花は咲く」。この曲は、NHKが展開した東北復興支援キャンペーの歌です。

■作詞をした岩井俊二さんのこの歌について、次のように解説されています。

被災した石巻の先輩が語ってくれた言葉を思い出しました。「僕らが聞ける話というのは生き残った人間たちの話で、死んで行った人間たちの体験は聞くことができない」生き残った人たちですら、亡くなった人たちの苦しみや無念は想像するしかないのだと。

■死んで行った方達、すなわち絶対的な他者とは通常のコミュニケーションはできません。亡くなられた方たちのメッセージを代弁することもできません。また、するべきでもありません。ひとつには、死者を自己の主張の正当化のために利用してしまうことになるからです。死者に関する安易な語りは、すぐに政治的な言説に転化してしまう…。岩井さんは、想像するしかない…と語っておられますが、死者のことを想い続けると言い換えることもできるでしょう。きちんと想い続けること…これはとても辛い、大変なことでもあります(なぜ、あの人は亡くなってしまったのか、なぜ、自分はこうやって生き残っているのか、自分は被災者の人たちとどういう関係を取り結ぶのか…)。しかし岩井さんは、同時に、そういう辛い大変なことのなかに、希望も見いだそうとします。

そんなtwitterの中に片想いの人を探して欲しいという女の子の声がありました。片想いであるが故に自分が探していることは知られたくないというかわいい注文つきでした。こんな最中にも恋があったりするのかと、それが何とも微笑ましく、思えばかの地は僕自身が初恋なるものを育んだ聖地であり、そんな聖地に今もしっかり若者たちが恋を育んだりしているんだなあと思ったら、まだ震災から一週間ぐらいのことではありましたが、瓦礫だらけになったこの場所にもちゃんと花が咲いてるじゃないかと思えました。

■岩井さんが作詞した歌詞には、誰もが共通の理解に至る意味の着地点がありません(と、私には思えます)。人びとの心を「宙ぶらりん状態」にしたままにします。ですから、この歌を歌う人たちは、その人ごとに歌詞の意味をとらえようとします。そのことが、この歌の魅力でもあります。そして、死者のことを想いつづけながら、日々の暮らしのなかで生きることの実践を紡ぎだしていく。死者とともに未来を生きようとすることを促しているように思うのです。現代社会は、「死者を想いながら生きること」を人びとに「させないよう」に機能してきたがゆえに、この歌がもっている不思議な力を感じてしまうのです。

■トップの動画は、Goose house(グース ハウス)という音楽ユニットの皆さんによる「花は咲く」です。