生涯学習と地域づくり

▪️学外の、全く関係のない別々ところから、生涯学習に関する問い合わせというか、相談がありました。私は生涯学習の専門家でもなんでもないので、ちょっと弱ったな…というのが本音なのですが、お話しを伺ってみると、「これからの時代の新しい方向性を模索したいので知恵を貸して欲しい」ということのようです。地域社会に、生涯学習の成果を一層活かしていくためには、どうしたら良いのか…というような、それぞれの組織の課題もあるようです。

▪️以前、私が生涯学習に関連する取り組みに関わったのは、岐阜県内の「地域づくり型生涯学習」に関する講演会やワークショップ等でした。講師としての立場なのですが、いろいろ勉強させていただきました。その時の経験は、今もとても役に立っています。とはいえ、いつまでもたっても生涯学習に関しては「素人」でしかありません。

▪️ところで、このような生涯学習ですぐに頭に浮かんでくる世代といえば、企業等を退職された高齢者の方達です。今年、還暦を迎えた私も、そのような高齢者予備軍の1人です。私の場合は、退職は、私立大学ということもあり、まだ8年先のことなのですが、同級生は退職か再雇用の時期を迎えています。みんな、どうしていくのかな。そんな私のことはともかく、少し前の時代には、地域づくりの担い手として前期高齢者の皆さんが期待されていました。実際、私の実感としても、日本の地域社会は元気な前期高齢者の方達が支えているという実感がありました。しかし、少しずつ状況が変わってきました。

▪️今は、高齢者になっても、生きていくために働かねばならない、働く必要があると考える方達が増えてきました。年金制度だって、どうなるのかわかりませんしね。そうなると、地域づくりの担い手って、これからどうなっていくのかなと…私などは少し心細くなります。ただ、そのような変化の中でも、再雇用で勤務しながらも、地域づくりに仲間と取り組もうとされている方達がおられるようです。そういう方達に、いろいろお考えをお聞かせいただきたいなと思います。そのような方達の多くは、「団塊の世代」の後の方達です。世代論的な議論は、あまり生産的でないかもしれませんが、これまでとはまた違った動きが生まれているような気もします。

大学と社会をつなぐ

▪️龍谷大学社会学部に勤務して以来、ずっと大学の地域連携に力を注いできました。地域連携型の教育プログラムの開発と実施だけでなく、カリキュラム外(単位や評価がない)の地域連携の実践にも学生と一緒に取り組んてきました。前者の代表は「大津エンバワねっと」ですし、後者はゼミの有志で取り組んでいた「北船路米づくり研究会」や「おおつまちづくり学生会議」などの活動がそうかと思います。また、行政の委員会や審議会の委員等も、できる限りになりますが就任してきました。そのような行政組織とのつながりや、委員会や審議会での人との出会いが、後の様々な活動に結びついていくことが多々ありました。そうやっているうちに、すっかり私は自他共に「地域連携系の教員」(地域連携を大切にする教員)ということになってきました。おそらく、退職するまでこのような「傾向」が変わることはないのではないかと思います。

▪️ゼミ有志で活動していた「北船路米づくり研究会」では、大津の中心市街地と比良山系・蓬莱さんの麓にある棚田の農村・北船路を結ぶ活動に取り組みました。そのような活動の中で、北船路で生産した酒米を原料に、大津の古い酒蔵(平井商店)で、新しい日本酒の銘柄をプロデュースするプロジェクトがありました。純米吟醸無ろ過生原酒「北船路」と純米吟醸「北船路」が製造・販売されるようになりました。新しいプロデュースした日本酒は、大津商工会議所による大津の中心市街地の名産品「大津百町百福物語」の一つとしても選定されました。

▪️先日のことになりますが、酒蔵の社長さんから電話がかかってきました。私たちのゼミでプロデュースした日本酒やその取り組みに関心を持った某・国の役所から、ぜひ連絡を取りたいと言ってきている、というのです(現段階では某です…)。メールでやり取りをした後、その役所の方達が大学と連携したい事業の内容に関連しそうな学内の部署とをつなぐことにしました。所属する社会学部教務課の課長さんにも協力していただきました。その結果、学生の皆さんにも有益なちょっとしたイベントが実施できそうになってきました。人と人をつなぐことのから、人の新たな出会いのなかから、素敵な出来事が生まれてきました。こういうことは、しばしばありますが、学生の皆さんにも、ぜひそういうことを何かの機会に実感してもらいたいなあと思っています。餅は餅屋と言います。世の中には、様々な専門性を持った方達がおられます。そういう方達をつないでいく、言い換えれば、関係をデザインすることで社会が素敵になっていく、そういう役割をする人の存在が、ますます重要になってきているように思います。

▪️同様のことは、「地域連携」だけでなく「研究」の分野でも重要になってきているように思います。実際、そのような取り組みを初めています。もっと正確にいえば、「地域連携」と「研究」をつなぐということになります。詳しくはまだ書けませんが、そのうちにこのブログでも報告できるのではないかと思います。ちょっとワクワクする取り組みです。

今年も「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に参加 します!!

◾️滋賀県庁の農政水産部で、世界農業遺産申請のお手伝いをしています。幸いなことに、国内一次審査は通過しました。あとは、本審査ということになります。これまで通り気を抜かずに、お手伝いをできればと思っています。さて、昨日のことになりますが、この申請作業に直接的に、間接的に関わっておられる農政水産部職員の皆さん(今回は、特に農業土木の技術職員の方が多かった)と一緒に、琵琶湖の南湖の周りをウォーキングしました。来月開催される「びわ湖チャリティー100km歩行会」に参加するための練習です。大会への参加は、今年で3回目になります。昨年は、雨の中なんとかゴールしました。今年も100kmウォーキングをしながら、滋賀の「世界農業遺産」申請についてアピールします。

◾️昨日の南湖一周ウォーキングですが、例年通り、時計回りで歩くことになりました。大津市の中心市街地にある滋賀県庁をスタートして、大津京、坂本、雄琴、堅田と進み、琵琶湖大橋を渡り、今度は、守山、栗東、草津と進みました。問題は、ここから。南郷の洗堰まで行くか、瀬田の唐橋を渡るか、それとも近江大橋を渡るか。この選択によって、けっこう距離が違ってきます。例年は、南郷の洗堰を回るわけですが、今回は「明日は仕事だしな〜」というとで、早めに切り上げることになり、近江大橋を渡ることにしました。距離は、42〜43km程になるでしょうか。

◾️2枚目の写真は、琵琶湖大橋から琵琶湖の北湖を向いて、比良山系から高島方面を撮ったものです。この日は、幸いにも曇り空でした。まだ9月半ばということもあり、もし日が照っているとかなり体力を消耗したのではないかと思います。時々小雨が降ったり湿度が高かったこと以外は、まずまずのコンディションとなりました。実は、前日も25kmを歩いており、脚に疲労が残っていたので、はたして南湖を1周できるかなと心配していたのですが、若い職員の皆さんに必死でついていき、なんとかゴールすることができました。

◾️今回は新しいシューズで歩きました。足にフィットします。コロンビアというメーカの製品です。トレイルランという、山を走り回る競技のためのシューズです。これがウォーキングにもなかなか良い感じなのです。私の足は幅広なので、アディダスのようなメーカーの靴はなかなか合うものがありません。スポーツ店の店員さんによると、コロンビアのシューズは幅広の足にも対応しているとのことでした。しかも、ウォーキングに必要なクッション性もあります。

◾️ウォーキング終了後は銭湯に直行しました。疲れた身体をお湯に浸かって癒しました。銭湯の後は、いつもの大津駅前の居酒屋「利やん」で慰労会です。スタート時は6名でしたが、途中から2名が参加され、慰労会ではさらに2名の方が参加されました。本番は、来月になりますが、「痛みに耐えられる身体」づくりを、もう少ししておかねばなりません。私程度の者では、50kmを超えてからは、脚の痛みに耐えて、10kmずつクリアして、自分を騙しながら歩き続けることが大切になってくるように思います。一緒に歩く仲間の支えも大切です。毎年、「ほんまに100km歩けるんかいな」と自分でも半信半疑なのですが、今年もやはり「ほんまに100km歩けるんかいな」というのが本音です。

「COG2018 その課題と未来を語る関西イベント」

◾️「COG2018 その課題と未来を語る関西イベント」に参加してきました。トップバッターで、琵琶湖南湖の水草有効利用を考える市民グループ「水草は宝の山」=「水宝山」のプレゼンテーションを行いました。プレゼンテーションは、今回は私が担当しました。内容は、取り組みの概要とこの「COG」に対する問題提起なのですが、あとで気になったのはその内容よりも、プレゼン中の自分の姿勢でした。猫背の姿勢にガッカリしました。「還暦のおじいさん、もっと姿勢を良くしようね‼︎」…ということに気がつく日になりました。そういえば、明日は「敬老の日」でした。この「敬老の日」は祝日法による祝日ですが、それとは別に、老人福祉法では15日から21日までを「老人週間」と規定しているようです。

◾️ところで、「COGって何?」という方には、以下をお読みいただければと思います。私たちのグループは、昨年のCOGの最終審査に残ったファイナリストとして、今日は報告させて頂きました。

市民団体「水草は宝の山」公式サイト

◾️市民グループ「水草は宝の山」の公式サイトです。「水草は宝の山」、略して「水宝山」。このグループでは、琵琶湖の南湖の湖底に繁茂する水草、湖岸に流れ着く水草、これらの水草の有効利用を目指して活動をしています。私は、大津市民、滋賀県民としてこのグループに参加しています。公式サイト、これから充実させていきます。右上に「三」のようなマーク(ハンバーガーメニュー)がありますが、ここからこの公式サイトのコンテンツをご覧いただけます。

◾️これまでの「水草は宝の山」の取り組みに関連したエントリーについては、こちらをクリックとしてご覧ください。

大学やNPO法人等の皆さんの地域貢献力で中山間地域等の集落や県民と共に幸せを!〜しがのささえあいプロジェクト〜

◾️母の家の中の物を処分してもらう作業を業者さんにお願いしましたが、まとまった現金が必要となり銀行へ行ってきました。その帰り、県庁の農政水産部農政課に立ち寄りました。滋賀県の世界農業遺産申請のお手伝いをしてきましたが、滋賀県が世界農業遺産に向けて頑張っていることをアピールするために(国内1次審査を通過したことも含めて)、今年度も「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に県庁の職員のみなさんと一緒に参加しますが、その参加料をお届けしに立ち寄ったのです。今年度で3回目になります。

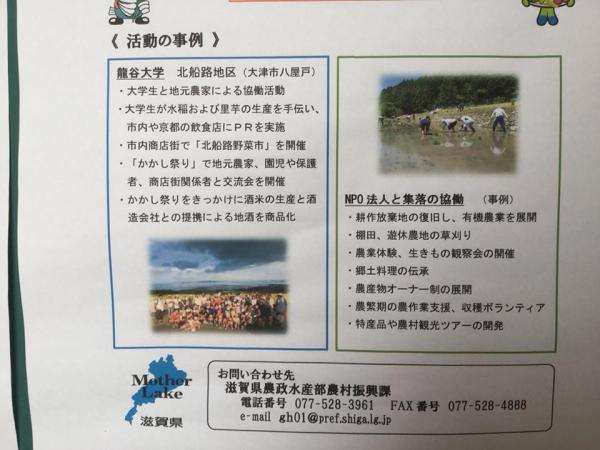

◾️農政課をお暇して、「魚のゆりかご水田」のことでいろいろお世話になっている農村振興課の前を通ると、ポスターが貼ってありました。「大学やNPO法人等の皆さんの地域貢献力で中山間地域等の集落や県民と共に幸せを!〜しがのささえあいプロジェクト〜」。なるほどと読んでいると、活動事例として、ゼミで取り組んでいた「北船路米づくり研究会」の活動が紹介されていました。知らなかったな〜。今は活動していませんが、2010年から2016年まで継続していた活動です。ささやかな活動でしたし、活動が休止しているのに、事例として紹介してもらって良いのかな…不安。

◾️また、「根性のある学生」がゼミにやってきてくれれば、こういう活動をやるんですけどね〜。ただ、学生たちが自ら学外の補助金を獲得しながら、しかもゼミの活動として取り組むことは、学生たちの質的な変化もあり、かなり困難になってきています。大学の制度的(地域連携のカリキュラムと、それに携わる教員の教員評価)・経済的な支援が必要だと思います。

「CIVIC TECH FORUM 2018」に参加してきました!!

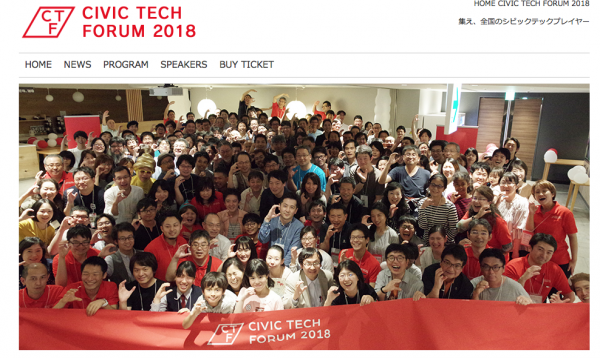

■6月2日(土)、東京の六本木にある「六本木ヒルズ森タワー」にある「Google Japan」を会場に、「CIVIC TECH FORUM 2018」が開催されされました。私は、この分野のことを何も知らないのですが、関係者の方に強く勧められて、日帰りで参加させていただくことにしました。

■おそらくですが、多くの皆さんには「CIVIC TECH」「シビックテック」という言葉は、まだ聞きなれないものなのではないでしょうか。「CIVIC TECH FORUM 2018」の公式サイトでは、「シビックテックとはテクノロジーを活用した市民・社会課題の解決を目指す取り組み」と説明されています。シビック=市民が主体となり、テック(テクノロジー)を活用して、自分たちの身の回りにある地域課題を解決していこう…そのような市民活動(ムーブメント)のようです。実際、ITエンジニア、NPO職員、行政職員、大学教員…様々な業種の方達が参加されているようでした。

■冒頭で強く勧められてと書きましたが、私がこの「CIVIC TECH FORUM 2018」に参加しようと思ったきっかけは、琵琶湖・南湖の水草の有効利用を目指す市民団体「水草は宝の山」プロジェクトに参加したことがきっかけです。現在、このプロジェクトの事務局機能を担当されているITベンチャー企業「近江ディアイ」の藤澤栄一さんから「シビックテック」のお話しを伺ったことが最初の大きな刺激になりました。もうひとつのきっかけは、また過去のエントリー「チャレンジ!オープンガバナンス2017」公開最終審査会(琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その11))」とも関係するのですが、私たちのプロジェクトチームと同様、「チャレンジ!オープンガバナンス2017」の公開審査にファイナリストとして残ったチームの多くが、行政が提供する様々なデータを活用しながら市民自ら地域の課題解決に取り組む「オープンガバナンス」の取り組みの中で、ここの「シビックテック」を活用されていることを知ったことでしょいうか。最初は、ITを一個人として利用することはあっても、自らスマホのアプリを開発して地域課題を解決しようとは思ったこともなかったので少々驚きましたが、何も専門的な技術がなくても、技術を持った専門家の支援を受けながら、あるいはネット上で提供されている様々なサービスを活用しながら、いろんな地域問題解決の取り組みができるんだ…ということが、だんだんわかってきました。

■今回の「CIVIC TECH FORUM 2018」では、スピーカー52名により10分間のライトニングトークが行われました。ライトニングトークとは、こういったフォーラムで開催される短時間プレゼンテーションのことのようです(私のような年寄りは、使い慣れない新しい言葉についていくだけでも、結構、大変です…)。 ライトニングトークは2会場で行われましたが、行ったりきたりしながら、いろいろ興味深いお話しをお聞かせいただけました。その全てをご紹介できません。すでに「CTF2018」をキーワードに「YouTube」で検索していただくと、全てのライトニングトークをご覧いただけますが、一つだけシェアしておきたいと思います。「CTF2018 シニアとスマホの素敵な関係~講座1440時間から見えたホントの問題」です。

■まだまだ「シビックテック」を語れるだけのレベルではありませんが、いろいろ勉強になりました。琵琶湖で取り組んでいる「水草は宝の山」プロジェクトの藤澤さんからは、「こういうシビックテックは、社会学や経済学を勉強している社会科学系の学生さんにこそ取り組んでもらいたい」とおっしゃていました。社会学部の学生の皆さん、もしご関心がありましたら、私の方までご連絡をください。

第21回地球研地域連携セミナー「地域の底ヂカラ~結の精神が育むいきものの多様性」

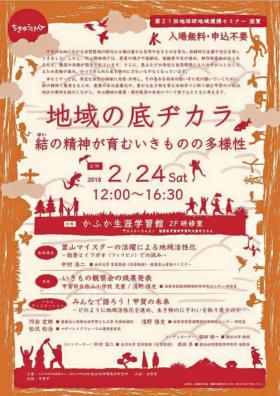

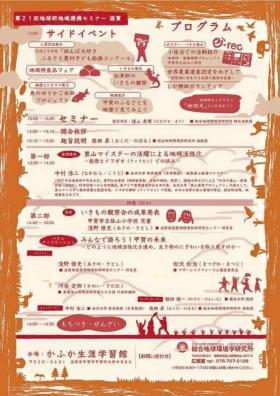

地球研地域連携セミナー「地域の底ヂカラ 結ゆいの精神が育むいきものの多様性」

■総合地球環境学研究所の「地域連携セミナー」が、2月24日に甲賀市にある「かふか生涯学習館」(〒520-3414 滋賀県甲賀市甲賀大原中886)で開催されます。今回の地域連携セミナーは、コアメンバーとして参加している地球研の私たちのプロジェクトが中心なって企画を進めてきました。主催は地球研、滋賀県に共済を、甲賀市からは後援をいただいています。私は、同日のパネルディスカッションのコーディネーターを務めることから、今日は、「かふか生涯学習館」で最終の打ち合わせを行いました。

■今回の「地域連携セミナー」では、金沢大学名誉教授の中村浩二先生に基調講演をお願いいたします。ご講演のタイトルは、「里山マイスターの活躍による地域活性化-能登とイフガオ(フィリピン)での試み-」です。中村先生は、「角間の里山自然学校」、「能登半島・里山里海自然学校」、「 能登里山マイスター養成プログラム」の代表として石川県の里山里海の保全、総合的活用、地域再生に取り組んでおられました。また、フィリピン・イフガオ世界農業遺産の将来を担う人材を養成する「イフガオ里山マイスター養成プログラム」にも取り組まれています。今回の基調講演では、長年にわたる中村先生にご経験を元にお話しをいただく予定です。

■基調講演のあとは、私たちのプロジェクトと連携しながら、甲賀市甲賀町小佐冶の水田で「いきもの観察会」をしてきた、甲賀市立佐山小学校の児童さんに「いきもの観察会」の成果を発表していただきます。そのあとは、パネルディスカッションです。以下の概要にも説明してありますが、地球研のプロジェクトとの連携でお世話になっている小佐治(滋賀県甲賀市甲賀町)の環境保全部会の農家の皆さんにご協力をいただきます。県内の農業関係者には良く知られていますが、小佐治は特産品であるもち米の生産、そのもち米を活かした6次産業化の活動で大変有名です。しかし、最初からそのような取り組みができたわけではありません。どのようにして、この6次産業化の取り組みを集落ぐるみで盛り上げてきたのか、村づくり・人づくりのお話しを中心にお聞かせいただこうと思います。そのような6次産業化の取り組みの延長線上に小佐治の里地里山の生き物の賑わいが生まれているのです。最初に「いきものの多様性」という課題があったわけではないのです。

■パネルディスカッションには、このような小佐治の取り組みに向き合い、農家の皆さんと超学際的研究を進めてきた淺野悟史さん(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員)からも報告していただきます。また、このような内陸部での「いきものの多様性」に関する取り組みに対して、琵琶湖に接する沿岸地域で「いきものの多様性」の問題に取り組んできた漁師の松沢松治さん(マザーレイクフォーラム運営委員長)からもご報告をいただき、内陸と沿岸との地域連携のあり方について、ご意見をいただければと思います。

■このような基調講演とパネルディスカッションのサイドイベントも開催されます。最後には、小佐治の「甲賀もち工房」の皆さんによって餅つきが行われ、ぜんざいも振舞われる予定です。

テーマ 地域の底ヂカラ 結ゆいの精神が育むいきものの多様性

概 要

甲賀の大地に広がる古琵琶湖の肥沃な土壌は豊かな自然や生きものを育み、伝統的な生業や文化を培ってきました。しかし、中山間地域では、農家の減少や高齢化、後継者不足が進み、耕作放棄地がみられるなど、集落の存続が懸念されています。さらに、里山などの身近な自然環境にも人の手が入らなくなるため荒廃が進み、かつてみられた生き物のにぎわいも少なくなっています。

本セミナーでは、身近な自然の価値に共感・共鳴し、その恵みを将来の担い手に受け継いでいくために、結の精神で集落をまとめ、農業の6次産業化や、豊かな生き物を育む水田作りに取り組む甲賀の小佐治地区の事例を紹介しながら、中山間地の農業・農村集落の未来について皆さんとともに考えます。【プログラム】

◆サイドイベント

12:00-13:00

・入賞作品展示

平成29年度「田んぼ大好き ふるさと農村子ども絵画コンクール」

・ポスター・パネル展示

小佐治での活動紹介

世界農業遺産認定をめざして-琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業-しが棚田ボランティア

・地域特産品フェア

・いきもの展示

谷津田のいきもの観察

・映像とジオラマ展示

魚のゆりかご水田プロジェクト

・映像展示

甲賀のふるさとを映像で見てみよう

◆第一部

13:00 - 13:10 開催挨拶

13:10 - 13:20 趣旨説明

奥田 昇 総合地球環境学研究所 准教授

13:20 - 14:20 講演1

「里山マイスターの活躍による地域活性化-能登とイフガオ(フィリピン)での試み-」

中村浩二 金沢大学客員教授(名誉教授)・能登里海里山マイスター

休憩(20分)

◆第二部 14:40 - 15:50

発表

いきもの観察会の成果発表 甲賀市立佐山小学校 児童

淺野 悟史 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員

パネルディスカッション

淺野 悟史 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 研究員

河合 定郎 農業法人有限会社甲賀もち工房 代表取締役

松沢 松治 マザーレイクフォーラム運営委員長

コメンテーター

中村 浩二 金沢大学 客員教授(名誉教授)

奥田 昇 総合地球環境学研究所 准教授

コーディネーター

脇田 健一 龍谷大学 教授

「馬について語り、遊び、食べる会」

■昨年、1月24日、大阪の谷町にある應典院で「馬について語り、遊び、食べる会」が開催されました。先日の17日、大阪の谷町にある應典院で「馬について語り、遊び、食べる会」が開催されました。應典院はどのような寺院なのか、どうして寺院でこのようなイベントが開催されるのか、その辺りのことについては、昨年、1月24日に同じく應典院で開催された「ハリハリ鍋を食べながら 鯨について語り、遊ぶ会」のエントリーに詳しく書いておりますので、そちらの方をご覧いただければと思います。このイベントを企画運営されているのは、陸奥賢さんとお仲間の「いきものがかり」の皆さんです。陸奥さんたちは、蚕、鯰、亀、鯨など「異類」に関するプロジェクトを手掛けてこられました。今回の「異類」は馬です。馬を食べること=命をいただくことを通して、馬の歴史・文化を見つめ直すことが目的です。

■昨年に続き企画されたイベントですが、今回は、少し特別なことがあります。この日の「馬について語り、遊び、食べる会」を含めた6つのイベントが、1月15日から17日までの間に「陸奥賢と愉快なコモンズ・デザインたち 應典院・コモンズフェスタ発祥の6コンテツ」と銘打った一連のシリーズとして開催されたわけですが、そのうちの1つ「まわしよみ新聞~新聞メディアの新しい可能性を探る~」の「まわしよみ新聞」が昨年度、「読売教育賞(NIE部門最優秀賞受賞)」を受賞されたのです。陸奥さん、あらためて、おめでとうございます。この「まわしよみ新聞」ですが、私もゼミで使わせてもらったことがあります。とても盛り上がりました。

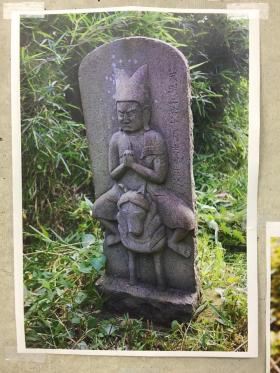

■さてさて、イベントの報告に戻りましょう。今回も、陸奥さんからイベントの趣旨の説明が行われたあと、應典院主幹である秋田光軌さんに導師をお務めいただき、寺院のなかにある十一面観音を祀った祭壇の前で、参加者の皆さんと浄土宗に則った法要を営みました。そのあとは、陸奥さんを講師に、馬と人の歴史・文化に関するお話しをお聞かせいただき、馬肉の刺身と、馬肉を使った桜鍋をいただきました。刺身は、馬肉の赤身、ハツ=心臓、コウネ=たてがみ(馬のたてがみが生えているところの肉)です。赤身とコウネを一緒にいただくと旨味と甘みが見事に調和して美味しくなります。こちらは、生姜醤油や、九州の甘めの醤油に少しすりおろしたニンニクを入れていただきました。それから、ハツは、ごま油と塩でいただきました。どれも、非常に美味しい。桜鍋ですが、これは青森県の郷土料理なのだそうです。桜肉とは馬肉のことです。これも旨味が出てとても美味しかったな〜。

■来年もこの企画は続くことが、イベントの最後に宣言されました。来年は、鹿だそうです。このブログでは鹿肉・ジビエ・獣害の問題に関しては、いくつかエントリーしてきました。できればお読みいただきたいのですが、「SHARE WILD PROJECT」という試みの中では、獣害として処理されている鹿たちの命の問題を、真正面から受け止め活動している青年たちの活動を取り上げています。私の願望ですが、こうやって命の問題に取り組む団体と應典院との間で素敵な連携が生まれていけばなあと思っています。なかなか、大変だとは思いますけど。