「地域再生の社会学」のオンライン授業が始まりました。

■「地域再生の社会学」という講義が、今週からオンライン授業になりました。オンラインであれば、自宅からでもできるのですが、一応、今日は研究室から配信しました。ライブ配信です。とりあえず、個人契約のzoomを使ってオンライン講義を行いました。うまく配信できるかな、どうだろうと少し心配していましたが、学生の皆さんは昨年度でオンライン授業に十分慣れておられる様子で、トラブルもなく終えることができました。

■zoomでは、学生の皆さんの顔は見えないようにしてもらっています。通信に負荷をかけないようにということから、音声も、必要な時だけ繋いでもらって、普段はミュートをかけてもらっています。対面式の授業では、今はコロナのため全員マスクをしているわけですが、それでも目から何となく表情が読み取れます。また、うなずいていたりとか、そういう様子も確認できます。ところが、オンラインになると、その辺りのことが全く伝わってきません。声が大きくなりがちです。どういうふうに聞こえているのかなと不安を感じながらの講義でした。

■授業の途中で、何度か区切って質問の時間を設けますが、今日は質問がありませんでした。クラウド型教育支援サービスである「manaba」の方には質問ができるスレッドを設けていますので、後で思いついた質問はそちらの方に書いてもらう予定です。zoomを使うとブレイクアウトルームという機能があるので、グループに別れてディスカッションをしてもらったりしようかなとも思っています。来週は、動画をみてもらう予定ですが、少しそういう方法も取り入れてみようと思います。私としては、対面式授業が良いわけですが、オンライン授業が続く限りは、逆にzoomやmanabaの機能をもっと使えるようになって、対面式ではできないとも頑張ってやってみるようにしようと思います。

社会学演習I A(3回生ゼミ)で「まわしよみ新聞」

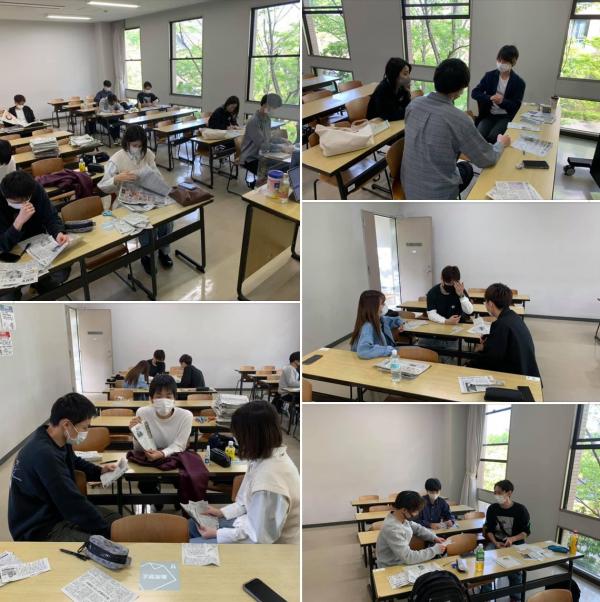

■昨日の社会学演習IA(3回生ゼミ)では、陸奥 賢さんが発案された「まわしよみ新聞」でグループワークを行いました。まずは、新聞読んでもらい、自分が気になった記事を切り抜いてもらいました。そして、4つの班に別れて、それぞれの記事をなぜ選んで切り抜いたのかについて、お互いに語りあってもらいました。みんな楽しんでいました。

■ゼミの皆さんのほとんどは、普段、新聞を読むことはないようです。もちろん、ネットのニュースは見ているよですが、紙の新聞は読むことがないわけです。ネットのニュースは、検索すればすぐに関連する記事に辿りつくことができます。新聞が面白いところは、最初は関心を持っていなかったような事柄の記事についても、目に入ると読んで見たくなるところにあります。紙の新聞は、あちこち、楽しい寄り道や道草をすることができるのです。寄り道や道草をすることで、「世の中にはこんな出来事があるのか〜」とか、「よく知らなかったけれど、こういう問題、自分にも関係しているやん」と思うような記事に出会うことができるのです。そのような出会いは、自分と世の中(社会)との新たな「つながり」を見つけるきっかけになるかもしれません。

■また、どうしてこの記事を面白いと思って切り抜いたのか、お互いに説明しあうことで、この4月から同じゼミになった仲間のことをより深く知ることができます。「こういうことに、◯◯さんは関心を持ってるいのか」と知ることになるからです。そのようなことを知ると、自分自身の刺激にもなります。これまで関心を持っていなかった領域のことが気になってくるかもしれません。ゼミの仲間同士で、より親しくなり、良い刺激を与え合うことにもつながっていきます。「まわしよみ新聞」は、新聞を通して世の中と学生がつながることと、新聞を媒介に仲間が親睦度を深めること、この両方が同時進行で進んでいきます。来週は、今週切り抜い記事で、壁新聞を作ってもらいます。

■昨年は、zoomによるゼミでしたが、やはりグループワークは対面式の方がいいですよね〜。ただし、窓と扉を全開で風が入ってくるので、油断していると、切り抜いた新聞記事が飛んでいってしまいました。来週は、フェイスシールドも使ってもらう予定です。

「地域エンパワねっと中央」(社会共生実習)

■地域連携型・課題発見解決型の「地域エンパワねっと中央」(社会共生実習)、コロナ感染に対する危機管理レベルが2から3になったことから、学外に出かけることができなくなりました。禁止です。

■地域連携型・課題発見解決型の「地域エンパワねっと中央」(社会共生実習)、コロナ感染に対する危機管理レベルが2から3になったことから、学外に出かけることができなくなりました。禁止です。

■「地域エンパワねっと中央」を初め、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」のそれぞれのプロジェクトは、学外に出て地域の皆さんと何らかの形で連携しながら取り組む授業です。特に、「地域エンパワねっと」は、地域の皆さんとの連携の中で課題発見を行い、その上で課題解決(緩和)に向けて取り組む授業ですので、学外に出られないというのは、大変辛いものがあります。大変残念ですが、仕方がありません。先週の金曜日の授業は、亡くなった喜劇俳優チャーリー浜さんのギャグ「君たちがいて僕がいる」の話をしてからスタートしました(少し前の投稿をご覧ください)。そして、キャンパス内の屋外でテーブルとベンチがある場所に移動しました。SDをキープしながら、「エンパワの先輩たちが取り組んだ活動から学んでみよう」と、過年度のエンパワねっとの報告書を丹念に読み込むことを行いました。

卒業生からのメール

■この春卒業したゼミ生からメールが届きました。銀行員になりました。メールでは、しっかりした決意を述べていました。あまり肩に力が入らないようにして、頑張って欲しいと思います。こういうメールは嬉しいですね。

「学生の学びを教師が支える」への構造転換

あなただけの世界から、私たちを想う世界へ。

問題に対してアクションを起こし、ポジティブな循環を生み出す。

感応力を持って理解し、平等を生み出す。

境界を無くし、地域や社会との掛橋になる。

■私はけっこう気に入っています。これは、いわゆるブランディング事業に関連することなのでしょうか。龍谷大学では、「2013年から域学連携事業を実施し深い関係にあり、2014年から「地域人材育成及び地域活性化に係る相互協力に関する協定」を締結する洲本市において、2021年3月26日に「龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター洲本ブランチ」の開所式を挙行しました(詳しくはこちらから。また、龍谷大学では仏教SDG’sに取り組んでいます(詳しくはこちらから。そのような取り組みと、上記のメッセージは連動していると思います。

■でも、ここに主張されていることが、きちんとカリキュラムの中にも反映されていないと意味がありません。このメッセージを信じて入学してくる学生たちに真正面から向き合うことが必要でしょう。カリキュラムの骨格を、「教師が学生を教える」から「学生の学びを教師が支える」へと構造転換する時が来ていると思います。また、カリキュラムの中での学びや経験が、上記の4つの大学のメッセージとどのようにびついているのか、学生の皆さん自身が理解し実感できる必要があります。

刺激になるな〜。でも、中学校だけじゃないはず。「苦手なことは、可能性だ〜“教えない授業” 半年間の記録〜」。「好き」を極めると「苦手」への意識が変わる!?ある中学校で始まった、先生が教えず、生徒が好きなことを探求する「教えない授業」。#教えない授業 https://t.co/hQRD75f4La

— 脇田健一 (@wakkyken) April 12, 2021

■このことと関係するのではないか…と思う番組をみました。NHKの早朝に放送している「目撃!にっぽん」という番組です。今週の日曜日の放送は、「苦手なことは、可能性だ〜“教えない授業” 半年間の記録〜」でした。良い番組でした。刺激になりました。番組で紹介されたのは中学校の話なんですが、こういうのって、中学校だけじゃないはずですよね。「『好き』を極めると『苦手』への意識が変わる!?ある中学校で始まった、先生が教えず、生徒が好きなことを探求する『教えない授業』」。「好き」を極める。素敵じゃないですか。もし、大学で「好き」を極めることとができないのは、そして「自分が大学で学びたいこと」が明確にならないのは、「教師が学生を教える」を「教師が学生の学びを支える」に構造転換できていないからだと思います。社会の先行きが見えない時代だからこそ、このような転換が必要だと思います。

2021年度の授業が始まりました。

■今日から2021年度前期の授業が始まりました。昨年度とは異なり、対面式授業が基本となったため、キャンパスにはきちんと学生がいます。こうやって賑わいが戻ってきたこと、とても嬉しいです。もちろん、全員マスクをして、教室での着席も、市松模様のように着席しています。個人的には、もう少し密を避けることに神経を使ってもらいたいなあと思うシーンもありますが、ひさしぶりに友達にあえて嬉しいという気持ちもよく理解できます。

■今日から2021年度前期の授業が始まりました。昨年度とは異なり、対面式授業が基本となったため、キャンパスにはきちんと学生がいます。こうやって賑わいが戻ってきたこと、とても嬉しいです。もちろん、全員マスクをして、教室での着席も、市松模様のように着席しています。個人的には、もう少し密を避けることに神経を使ってもらいたいなあと思うシーンもありますが、ひさしぶりに友達にあえて嬉しいという気持ちもよく理解できます。

■瀬田キャンパス6号館にある社会学部教務課のあたりは、新入生らしき学生でいっぱいでした。カウンターで対応する事務職員の皆さんもお忙しそうでした。履修登録のことでしょうかね。学校側が時間割を決定する高校までとは違い、自分で時間割を組むわけですから、いろいろ不安があることでしょう。私が担当する新入生の授業は、火曜日2限の「社会学入門演習」になります。3回生以上授業は今日から始まりました。「地域再生の社会学」です。私の主観でしかありませんが、反応がなかなかよかったので安心しています。気合を入れて授業の準備をしようと思います。

■前期、木曜日は大学院の授業だけですが、金曜日2限は「社会共生実習」(担当は、「地域エンパワねっと中央」)、3限は「オフィスアワー」、4限が「社会学演習II A」です。もう年なので、少しずつスピードを出して授業に取り組んでいきます。前期の授業は、あと火曜日の「社会学入門演習」と「社会学演習I A」になります。

「卒論カード」について

■ゼミ生の皆さんに連絡です。私との面談の記録を「卒論カード」に残すようにしてください。

・ワードプロセッサ「Word」のフィルをひとつ用意してください。学籍番号と氏名を一番上に書いてください。ファイル名は、2018年4月にゼミに入ったばあいは、以下のようなファイル名にしてください。【2018脇田ゼミ面談・○○】(○○は、自分の名字)。

・学籍番号と氏名の下には、脇田と面談した日付、その指導内容をゼミ生本人が書き込んでください。このファイルに、どんどん書き足していきます(「上書き保存」してください)。新しい日付の記録がファィルの「上」にくるように書いてください。古い記録は「下」にくるようにしてください。

・自分自身が文献調査をしたばあいや、フィールドワーク等を行ったばあいも、日付を書いたあと、それらの要約を書いてください。これも、書き足します。卒論の執筆に必要な情報等も、どんどん書き込んでいきましょう。

・次回の面談の予約をe-mailでするさいには、このファイルを添付して私に送ってください。

・面談のさいに、私がゼミ生の皆さんからのメールを検索し、その添付ファイルをダウンロードします。そして、一緒に前回までの進捗状況を確認して、面談の続きを行います。

・簡単な質問や、個人的(プライベート)な相談については、このようなファイルを作成する必要はありませんし、また記録には残しません。

・卒業論文を執筆するときには、かなり「卒論カード」が長くなっているものと思われます。この内容を読み返すと、きっと卒論執筆に役立ちます。面倒臭がらずに、丁寧に記録を残していきましょう。

2021年度の面談の記録

■このエントリーでは、2021年度のゼミ生や実習生との卒業論文やゼミ報告、原稿執筆に関する簡単な面談の予約状況を記録として残していきます(「社会学入門演習」の履修者、大学院の方との面談も必要があれば付け加えていきます)。ただし面談の詳しい内容については、ここには書きません。

■私のこれまでの経験では、卒論に関していえば、面談の回数と卒論の進捗状況とは比例しています。きちんと準備をして面談に臨んでください。また、自分のペースメーカーとしてこの記録を時々見るようにしてください(「しばらく面談に行っていないな…、これはマズい」という感じです…)。面談の予約・終了のみここに書き込んでいきます。このページは、「2021年度」4月からの面談記録です。

◾️記録に残せなかった面談も多々ありますので、抜けている場合は申し出てください。

◾️面談終了後、「卒論カード」をメール添付書類で送ってもらうことになっています。

———————–

【2月】

(105)2022/02/15/20:00 : 3回生KM(まゆか)卒論テーマ指導。終了。

【1月】

(104)2022/01/10/13:30 : 4回生MK(かほ)卒論指導。終了。

(103)2022/01/10/11:00 : 4回生OK (かほ)卒論相談。終了。

(102)2022/01/10/10:00 : 4回生SA (あやか)卒論相談。終了。

(101)2022/01/07/17:00 : 4回生OM(みく)卒論相談。終了。

(100)2022/01/05/10:00 : 4回生SA (あやか)卒論相談。終了。

【12月】

(99)2021/12/29/11:00 : 4回生OM(もえか)卒論相談。終了。

(98)2021/12/26/11:00 : 4回生MY(ゆいな)卒論相談。終了。

(97)2021/12/26/10:30 : 4回生TK(こうせい)卒論相談。終了。

(96)2021/12/26/10:00 : 4回生ZK(こういち)卒論相談。終了。

(95)2021/12/23/15:15 : 4回生MK(かほ)卒論相談。終了。

(94)2021/12/20/11:00 : 4回生SA(あやか)卒論相談。終了。

(93)2021/12/20/10:00 : 4回生SS(そういちろう)卒論相談。終了。

(92)2021/12/16/15:15 : 4回生NM(まい)卒論相談。終了。

(91)2021/12/16/11:00 : 4回生ZK(こういち)卒論相談。終了。

(90)2021/12/13/15:00 : 3回生NY(ようた)卒論テーマ相談。終了。

(89)2021/12/13/14:15 : 4回生TK(こうせい)卒論相談。終了。

(88)2021/12/13/13:30 : 4回生HT(てんし)卒論相談。終了。

(87)2021/12/12/20:00 : 4回生MK(けいすけ)卒論相談。終了。

(86)2021/12/10/14:00 : 4回生SA(あやか)卒論相談。終了。

(85)2021/12/09/13:00 : 3回生NT(たつき)卒論テーマ相談。終了。

(84)2021/12/09/12:00 : 3回生HK(こうだい)卒論テーマ相談。終了。

(83)2021/12/06/20:00 : M1NH(ほだか)修士論文指導。終了。

(82)2021/12/05/20:00 : M1NH(ほだか)修士論文指導。終了。

(81)2021/12/06/11:00 : 4回生GM(みゆ)卒論相談。終了。

(80)2021/12/05/20:00 : M1NH(ほだか)修士論文指導。終了。

(79)2021/12/05/11:00 : M1NH(ほだか)修士論文指導。終了。

(78)2021/12/04/20:00 : 3回生KM(まゆみ)卒論テーマ相談。終了。

(77)2021/12/04/11:00 : 2回生ゼミ選択の相談。終了。

(76)2021/12/03/12:40 : 2回生ゼミ選択の相談。終了。

(75)2021/12/02/11:00 : 4回生OK(かほ)卒論相談。終了。

(74)2021/12/01/18:00 : 4回生OT(たつや)卒論調査。終了。

(73)2021/12/01/15:20 : 4回生MY(ゆうな)卒論相談。終了。

(72)2021/12/01/14:40 : 4回生TY(ゆきえ)卒論相談。終了。

【11月】

(71)2021/11/28/17:50 : 4回生TK(こうせい)卒論調査相談。終了。

(70)2021/11/26/14:00 : 4回生FK(こういちろう)卒論相談。終了。

(69)2021/11/24/14:44 : 4回生TK(こうたろう)卒論相談。終了。

(68)2021/11/22/12:00 : 4回生OM(みく)卒論相談。終了。

(67)2021/11/20/13:00 : 4回生NM(まい)卒論相談。終了。

(66)2021/11/19/24:30 : 4回生SS(そういちろう)卒論相談。終了。

(65)2021/11/18/12:30 : 4回生OT(たつや)卒論相談。終了。

(64)2021/11/18/12:00 : 4回生MR(れいじ)卒論相談。終了。

(63)2021/11/18/11:30 : 4回生ZK(こういち)卒論調査相談。終了。

(62)2021/11/18/11:00 : 4回生SA(あやか)卒論調査相談。終了

(61)2021/11/17/20:30 : 4回生NM(まい)卒論調査相談。終了

(60)2021/11/17/20:00 : 4回生OK(かほ)卒論調査相談。終了。

(59)2021/11/13/10:00 : 4回生TY(ゆきえ)卒論相談。終了。

(58)2021/11/12/13:30 : 4回生MK(かほ)卒論相談。終了。

(57)2021/11/10/14:45 : 1回生ST(ともや)学習状況相談。終了。

(56)2021/11/05/13:30 : 2回生YT(たくま)社会共生実習サポート。終了。

(55)2021/11/05/12:30 : 4回生MY(ゆーな)卒論調査相談。終了。

(54)2021/11/05/11:30 : 4回生TK(こうせい)卒論調査相談。終了。

(53)2021/11/05/11:00 : 3回生YI(いつき)卒論テーマ相談。終了。

(52)2021/11/02/21:00 : 3回生MM(みかこ)卒論テーマ相談。終了。

(51)2021/11/01/11:00 : 4回生OT(たつや)卒論調査相談。終了。

(50)2021/11/01/11:00 : 4回生OK(かほ)卒論調査相談。終了。

【10月】

(49)2021/10/26/20:00 : 4回生OM(みく)卒論相談。終了。

(48)2021/10/22/13:30 : 3回生TH(ひなこ)卒論テーマ相談。終了。

(47)2021/10/18/10:30 : 4回生0K(かほ)卒論相談。終了。

(46)2021/10/18/10:00 : 4回生TY(ゆきえ)卒論相談。終了。

(45)2021/10/14/20:00 : 4回生 MY(ゆーな)卒論調査相談。終了。

(44)2021/10/12/????? : 4回生 TK(こうせい)卒論調査相談。終了。

(43)2021/10/03/10:00~15:00 4回生連続面接。

(42)2021/10/01/14:30 : 4回生 MY(ゆーな)卒論調査相談。終了。

(41)2021/10/01/14:15 : 4回生 TK(こうせい) 卒論調査相談。終了。

(40)2021/10/01/14:00 : 4回生 OT(ともか) 卒論調査相談。終了

(39)2021/10/01/13:45 : 4回生 SA(あやか) 卒論調査相談。終了。

(38)2021/10/01/13:30 : 4回生 OK(かほ) 卒論調査相談。終了。

【9月】

(37)2021/09/27/10:30 : 4回生 OT(たつや) 卒論調査相談。終了。

(36)2021/09/27/10:00 : 4回生 OK(かほ)卒論調査相談。終了。

(35)2021/09/14/10:00 : 4回生 TK(こうせい)卒論調査相談。終了。

(34)2021/09/13/21:00 : 4回生 TU(ゆきえ)卒論調査相談。終了。

(33)2021/09/12/20:00 : 4回生 MY(ゆーな)卒論調査相談。終了。

【8月】

(32)2021/08/03/10:00 : 1回生ST(ともや)学習状況相談。終了。

【7月】

(31)2021/07/26/10:30 : 4回生OT(たつや)卒論進捗状況確認。終了。

(30)2021/07/26/10:30 : 4回生MK(かほ)卒論進捗状況確認。終了。

(29)2021/07/23/16:15 : 4回生ZK(こういち)卒論進捗状況確認。終了。

(28)2021/07/23/15:45 : 4回生KN(なみ)卒論進捗状況確認。終了。

(27)2021/07/23/15:15 : 4回生SA(あいか)卒論進捗状況確認。終了。

(26)2021/07/22/14:30 : 4回生MK(けいすけ)卒論進捗状況確認。終了。

(25)2021/07/22/14:00 : 4回生TK(こうたろう)卒論進捗状況確認。終了。

(24)2021/07/22/10:30 : 4回生TK(こうせい)卒論進捗状況確認。終了。

(23)2021/07/22/11:30 : 4回生TY(ゆきえ)卒論進捗状況確認。終了。

(22)2021/07/22/11:00 : 4回生OM(みく)卒論進捗状況確認。終了。

(21)2021/07/22/10:30 : 4回生OK(かほ)卒論進捗状況確認。終了。

(20)2021/07/22/10:30 : 4回生NM(まい)卒論進捗状況確認。終了。

(19)2021/07/19/11:30 : 4回生MR(れいじ)卒論進捗状況確認。終了。

(18)2021/07/19/11:00 : 4回生GM(みゆ)卒論進捗状況確認。終了。

(17)2021/07/19/10:30 : 4回生MY(ゆいな)卒論進捗状況確認。終了。

(16)2021/07/16/16:15 : 4回生HT(てんし)卒論進捗状況確認。終了。

(15)2021/07/16/15:45 : 4回生SS(そういちろう)卒論進捗状況確認。終了。

(14)2021/07/16/15:15 : 4回生FK(こういちろう)卒論進捗状況確認。終了。

【6月】

(13)2021/06/22/14:00 : 4回生MY(ゆいな)卒論調査。終了。

(12)2021/06/21/13:00 : 5回生TK(けんと)卒業論文草稿チェック。終了。

(11)2021/06/16/13:00 : 4回生MK(かほ)卒論調査。終了。

(10)2021/06/15/13:30 : 4回生SA(あやか)卒論調査。終了

(9)2021/06/11/13:30 : 4回生MK(かほ)卒論調査。終了。

(8)2021/06/10/10:00 : 3回生YI(いつき)履修状況。終了。

(7)2021/06/13/20:00 : 3回生NY(ようた)履修状況。終了。

(6)2021/06/09/20:30 : 3回生()履修状況。終了。

(5)2021/06/09/21:00 : 4回生ZK(こういち)卒論テーマ。終了。

(4)2021/06/09/21:00 : 4回生ZK(こういち)卒論テーマ。終了。

【5月】

(3)2021/06/09/21:00 : 4回生TK(こうたろう)卒論テーマ。終了。

【4月】

(2)2021/04/13/12:45 : 3回生IR(りん)履修状況。終了。

(1)2021/04/06/13:30 : 4回生・MY(ゆうな)卒論テーマ。終了。

大学で「好きなことを学ぶ」ために

■Forbes Japanの「岐阜市に開校。除幕式で会場を涙させた京大准教授のスピーチ」という記事を読みました。こちらです。京都大学総合博物館の塩瀬隆之さんのスピーチの全文を読むことができます。この記事を読んで、大学のカリキュラムについても考えることになりました。この記事にある「好きなこと」って、かなり深いと思いました。義務教育の学校だけの話ではないと思います。大学においても、記事にもあるように、学びの選択肢がたくさんあることが大切です。スピーチで、塩瀬さんは「好きなことに合わせて、いろんなことを教える」「好きになったことを突き詰めると、その先に分からないことがあっても、さらに知りたいと思えるのです」と語っています。大学のカリキュラムだって、本当はそうでないといけないと思うのです。

■でも、困ったことがあります。多くの学生は早い段階で自分が「好きなこと」のイメージを持つことができないのです。これは、私が勤務する龍谷大学社会学部社会学科だけの話しかもしれませんが…。効率よく時間割を組んで、そのなかで良さげな講義(キーワード的になんとなく関心を持てそうな…、単位が効率よく取れそうな…)を履修して、単位を取得し、気がついたら次は演習や実習。でも、まだその段階では「自分が好きなこと」が明確でない人が多いように思います。アクティブラーニングとかPBLとかいっても、根本の骨格は、教える側の論理でカリキュラムが作られています。個々人の「自分が好きなこと」を自分の中に育んでいくこと、そしてそれを教員が支えていくこと、そのようなことができていないように思うのです。カリキュラムの構造転換が必要だと思います。「教える側」の論理ではなく(国の文教政策も関係していますが)、「学習する側」の論理である必要があります。逆転です。そういう意味で構造転換です。18歳人口が少しずつ減少していく中で、早い段階でこの構造転換に取り組んでおく必要があると個人的には考えます。

■今時は、3回生のあたりからインターンシップに行く学生が増えてきます。最近のインターンシップは就職とも結びついています。就職のことが気がかりで、じっくり「好きなこと」を考えたり取り組んでいる心の余裕がなくなり、そのまま4回生になってしまう…というパターンが多いように思います。口を酸っぱくして、3回生の時から少しずつ卒論に向けての研究を進めようと指導をするのですが、はっきりと「好きなこと」の方向性が定まっていないので、なかなかエンジンがかかりません。「好きなこと」って何だろう。社会学部の場合、それは特に社会と自分との関係の中で考えることになるわけですが、そのような関係に自分の身を置いて考えるチャンスが1・2回生の間に少なかったことが大きいのではないかと思います。もちろん、インターンシップも「好きなこと」を考える機会になるわけですが、大学での学びとはまた別です。

■ここからはより個人的な見解になります。早い学生だと、4回生の春に、多くのゼミ生も、夏頃までには内定が出ます。そこからやっと落ち着いて卒論に取り組もうとするわけですが、時間が足りません。「好きなこと」がぼんやりしたままでも、調査をしていると研究が面白くなってきます*。もっとしっかり調査(「好きなこと」)がしたいけど時間切れ、というパターンが多いように思います。時間をかけて「好きなこと」を見つけることができるようにするためには、また「好きなこと」を深めていくためには、初年次から、学生が「好きなこと」を見つけるサポートを丁寧にしていく必要があると思います。ちなみに、私のいる学科は1セメスタートと4セメスターにしか演習形式の授業がありません。3回生になる5セメスターから本格的な演習が始まりますが、それまではサポートをしていく機会があまりありません。だから余計に困るな…と思うのです。でも、困っているのは私だけかもしれませんが。

■大学に入学して、早い段階から、「好きなこと」を自分自身の意識の中で上手に「醸していく」必要があります。「醸す」とは、醸造の際に使われます。「麹に水を加えて、酒や醤油などをつくる」、そういう意味です。時間をかけて自分の「好きなこと」を醸していくのは学生自身です。その醸す作業を手伝うのが教員の役割になります。私はそう思います。といっても、「ひとつの意見として承ります」と言われ、相手にされない類の意見かもしれませんね。ごまめの歯軋りだな〜。

* 私のゼミでは、基本的に、全員が各自で調査のフィールドを選択して、自分1人で質的調査を行い、そのデータをもとに卒論を執筆することになっています。もちろん、フィールドの選択や、質的調査に進め方については、一人一人に何度も面談を行い指導をしていきます。

スカイランタンin中央小学校

■龍谷大学社会学部社会共生実習のプロジェクト「地域エンパワねっと中央」で頑張ってきた学生チーム「響(ひびき)」の皆さんが、大津市中央学区の地域の皆さんと取り組んだ「スカイランタンin中央小学校」、無事に終了しました。素敵なイベントになって、小学生、保護者の皆さん、校長先生、皆さん喜んでくださいました。コロナ感染で様々な地域イベントが中止になる中、年度末に素敵な思い出を作ることができました。

■地域の方から「100点満点で何点ぐらい?」と質問されて、学生の皆さんは「60点ぐらいかと思います」とえらく謙虚に自己評価していましたが、「95点はいくやろ。みんな感動してはったし」と褒めていただけました。私からすれば95点は褒めすぎかなと思いますが、学生の皆さんはしっかりと達成感を実感できたのではないかと思います。また、そのような達成感も、地域の方達からご支援をいただけたからだと実感しているでしょう。

■スカイランタンは、通常のランタンとは異なり、LEDの小さなライト(5色)を入れた丈夫な風船にヘリウムガスを入れ、それを和紙で作った直方体のカバーで覆っています。また、凧糸と錘がついていて飛んでいかないようになっています。

■ランタンには、それぞれの方の願い事を書いた短冊がはりつけてあります。ある小学校3年生くらいの女の子の願い事は、「おばあちゃんが、長生きできますように」でした。あゝ、素敵だな〜と感動しました。おばあちゃんのことが、大好きなんだな〜。この願い事に、横にいたおかあさんも驚いておられました。

■以下は、中央学区の子ども会育成連絡協議会の会長さんによるfacebookへの投稿から引用させていただきます。

昨日は、龍谷大学エンパワねっとの学生たちが6年生最後と思い出にと、スカイランタンをあげよう!と計画をしてくれたので子育連と一緒に開催しました。初めての事なのでどうなるか心配でしたがとても綺麗なイベントになりました。保護者の方々も参加していただき(すごい綺麗だった。何か感動したわ。)と言っていただき嬉しかったです。

当日雨が降ったり止んだりで肌寒かったけとみんな素敵な笑顔でした。