長浜市長にインタビュー

◾️昨日は、朝から長浜市役所に出かけました。「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の仕事でした。滋賀県の大学コンソーシアムは、「滋賀県内に立地する13大学と6つの市・県が相互に連携し、滋賀にある大学として存在感のある個性輝く大学づくりを目指すとともに、地域社会の発展に貢献」することを目的に設立されました。「大学・地域」となっているところが重要かと思いすま。

◾️昨日は、朝から長浜市役所に出かけました。「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」の仕事でした。滋賀県の大学コンソーシアムは、「滋賀県内に立地する13大学と6つの市・県が相互に連携し、滋賀にある大学として存在感のある個性輝く大学づくりを目指すとともに、地域社会の発展に貢献」することを目的に設立されました。「大学・地域」となっているところが重要かと思いすま。

◾️今日の仕事も、大学と地域社会との連携に関して、長浜市長の藤井勇治さんにインタビューすることでした(ちなみに、藤井さんは、龍谷大学の卒業生です)。今日の藤井市長へのインタビューは、20年ほど前からお付き合いのあるコンソーシアム顧問の仁連孝昭先生(滋賀県立大学名誉教授、元副学長)、長浜バイオ大学の河合靖先生、そして私の3名でさせていただきました。コンーソシアムの大学連携政策研究事業 「県内高等教育振興のための政策研究事業」に関連するインタビューです。

◾️インタビューの後は、藤井市長から「せっかくですから、盆梅展もみていってください」と招待券をいただくことができました。ということで、ひさしぶりにたくさんの盆梅を鑑賞してきました。展示場である「慶雲館」には、うっすら梅の香りが漂っていました。写真は「不老」と名付けられた八重紅梅。推定樹齢は400年だそうです。長浜最大の盆梅だそうです。400年。世話をきちんとしていれば、これだけ長く花を咲かせることができるのですね。藤井市長、ありがとうございました。

◾️市役所での仕事を終えて帰宅する際、湖西線にある自宅最寄り駅まで琵琶湖の周囲を時計回りで帰るのか、それとも湖北の近江塩津経由して逆時計回りで帰るのか、ちょっと迷いました。嬉しい迷いです。せっかくですから、ちょっと「ローカル鉄道の旅」の雰囲気を味わおうと、後者の逆時計回りで帰るのことにしました。あいにくの天候でしたが、水墨画のような琵琶湖の風景を楽しみながら帰宅することができました。マキノのあたりでは、水田を横切る猿の集団を見かけたり、北小松では道路の工事が進んでいるなとか…ちょっとした変化に気がつきました。近江今津での乗り換えでは、ホームが違うということにギリギリで気がつき慌てて隣のホームに停車した電車に駆け込みましたが。

◾️昨日は長浜市長へのインタビューでしたが、来週の金曜日は草津市長へのインタビュー、そして25日は滋賀経済同友会の関係者へのインタビューになります。

龍谷大学新月会in 加賀屋京都店

◾️年末もそうですが、年度末が近づいてくるといろいろ仕事が増えます。特に、学外の仕事が増えます。18日(月)は、午前中が京都の上賀茂にある総合地球環境学研究所研究所で、内湖ワーキンググループの研究会議。午後からは滋賀県の草津市に移動して、平和堂財団夏原グラントの会議でした。ただし、増えるのは仕事だけではありません。楽しい集まりも増えます。この日の晩は「龍谷大学新月会」でした。龍谷大学の教職員で、兵庫県の西宮にある関西学院大学を卒業された方たちの集まりです。職場の同窓会ですね。私の知る限り、私の職場にはそのような他大学の同窓組織はないように思います。関西大学出身の方たちは結構おられるように思いますが、今のところ関西学院大学出身者の「新月会」だけです。会員は11名程度ですが、この日は、年度末のご多用の中、8名の方がお集まりくださいました。会場は、JR京都駅ビル内伊勢丹にある「加賀屋京都店」でした。京都タワーの見える部屋で、3月末でご退職される事務職員の方を慰労する送別会でもありました。もちろん、新月会会長のスピリチュアルな話題で、めちゃくちゃ盛り上がる会にもなりました。不思議なことが世の中にはあるものですね。

◾️次回は夏になります。できれば母校のエールを叫び、そして校歌を歌える会場が良いですね。「仰げば星斗欄干として、悠久の真理を囁き…」で、「空の翼」です。関学出身の方にしかわからない話ですみません。今回はお上品なお店で、それができませんでした。そして次次回ですが、みんなで「甲子園ボウル」(全日本大学アメリカンフットボール選手権大会の決勝戦)を観戦しようということになっています。皆さん龍谷大学の教職員なので、その甲子園ボウルの出場をかけて職場の龍谷大学シーホースと母校の関学ファイターズが対決する試合を、どちらを応援するのか悩みながら観戦してみたいというのが本音ですが、今のところ実現しそうにありません(頑張れ龍谷大学)。昨晩は、我が家にある大学の卒業アルバムを持参しました(重かったけど…)。これも盛り上がりました。できれば次回は、お若い方たちのアルバムを拝見したいです。ちなみに、私の時代の卒業アルバムでは、女子学生の多くは⁈「聖子ちゃんカット」です。

結婚式

◾️今日は、淺野悟史くんと時任美乃理さんの素敵な結婚式でした。基本的に涙もろく、結婚式ではどうしても涙が出てしまう感動しやすい体質(⁈)です。しかも今日は一緒に研究プロジェクトに取り組んできた淺野悟史くん、そして淺野くんと長年にわたり愛を育んできた時任美乃理さんの結婚式ということもあり、念のためにハンカチを2枚用意していきました。まあ、なんとか1枚半で済みました(半分冗談です…)。娘の結婚式の時のように、メロメロのポロポロになることはありませんでしたが。いやはや…ですね。

◾️披露宴は、お2人とも環境をテーマに研究しておられる研究者で、なおかつ生き物好きということもあり、なんというか、オープニングからちょっとナショナルジオグラフィック風な感じで(なんのことかわからないと思いますが…)、とてもお2人の気持ちのこもったものでした。二次会まで参加させていただきましたが、二次会では一番年寄りだからかな、「サンクスバイト」というのをしていただきました。淺野くんにケーキを食べさせて⁈もらいました。個人的には時任さんの方が……なんですが、まあそれはともかく良い思い出になりました。淺野くん、ありがとう😊。これからご夫婦で励まし合い、素敵な家庭を築き、素晴らしい研究を続けてください。

◾️お2人の結婚式に参列して、ふと、孫のひなちゃんの結婚式に出られるかな…なんてことも思いました。来月で孫は2歳になります。結婚までは、後30年近くかかるのでしょうね。私は90歳前後。だんだん歳とともに欲は無くなっていきますが、これは、やっぱり…。孫の花嫁姿を見てみたいという欲があります。

知事公館から兵庫県人会へ。

◾️ひとつ前のエントリーと重なりますが、滋賀県が農水省に申請していた「森・里・湖(うみ)に育まれた 漁業と農業が織り成す 琵琶湖システム 」が、昨日「日本農業遺産」に認定され、加えて「世界農業遺産認定」にむけた国連FAOへの申請が承認されました。ということで、夕方、県庁に隣接する滋賀県公館で、琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の会長・三日月大造知事から、認定について関係者への報告が行われました。私も農政課からお知らせをいただき、急遽、参加してきました。滋賀県からは、その様子がfacebookに投稿されましたのでシェアします。最後に知事の呼びかけで始まった胴上げ、この方は事務局の中心となって獅子奮迅の活躍をされてきた青田朋恵さんです。青田さん、おめでとう。ほんまによかったね〜。今回の知事による報告、NHKの夕方の滋賀県のニュースでは、トップで報道されました。「日本農業遺産」や「世界農業遺産」それ自体は、大切なステップですが、最後はその向こうにある「本物の目標=琵琶湖システムを未来へ」に向かって関係者の皆さんと力を合わせてまいります。まずはおめでたいです。「必ず申請が認められる」と信じて申請準備のお手伝いをしてきましたが、「日本農業遺産」に認定され「世界農業遺産認定」の申請が承認されたことで、正直、ほっといたしました。

◾️すぐにリンクが切れてしまうと思いますが、中日新聞とNHK大津放送局のニュースを以下でご覧いただけます。

「琵琶湖の漁業や農業、日本農業遺産に 関係者喜び」(中日新聞)

「びわ湖伝統農漁業「農業遺産」に」(NHK大津放送局)

◾️知事公館で行われた「日本農業遺産」「世界農業遺産」の報告のあとは、京都に移動しました。そして職場の「兵庫県人会」に参加しました。会場は、「Italian BAR KIMURAYA 京都駅前店」です。市川陽一会長(理工学部)の乾杯のご発声とともに始まり、尼崎、神戸、明石、丹波篠山、豊岡…兵庫県内各地出身の皆さんと楽しい(爆笑の)時間を過ごすことができました。次回は夏になります。明石で開催される予定です。これまでも兵庫県人会では、甲子園球場での野球観戦、丹波篠山で牡丹鍋を楽しむドライブ等を実施してきましたが、次回は、明石の天文台、玉子焼き(明石焼き)、そして魚の棚(うおんたな)で瀬戸内や明石海峡で獲れた魚を楽しむ予定です。

世界農業遺産への認定申請が承認されました。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、世界農業遺産への認定申請を承認されるとともに、日本農業遺産に認定されました。琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会の関係者の皆様、滋賀県庁の皆様、おめでとうございます。

◾️私と滋賀県の世界農業遺産への申請作業との出会いは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。そのような裏の話し横に置いておいて、正式にこの世界農業遺産に関わるようになったのは、2016年の春からです。滋賀県内で唯一、農学部を設置しおり、滋賀県と包括協定を締結している龍谷大学が関わることになり、庁内に設置された「世界農業遺産プロジェクト推進会議」の議長に農学部の竹歳一紀先生が、そして私がアドバイザーに就任し、申請作業の支援に関わってきました。現在までの約3年間に、何度も会議や打ち合わせの作業を重ねてきました。また、2016・2017・2018年と、3年連続で「びわ湖チャリティー100km歩行大会(びわ100)」に県庁の皆さんと一緒に出場し、チームとしての団結心を高めるとともに、取り組みの広報にも取り組んできました。そして先月は、世界農業遺産・日本農業遺産の二次審査会で農林水産省へ行ってきました。先日、その時の写真を滋賀県庁の農政課から送っていただきました。ありがとうございました。この二次審査の時のことは、ブログで「世界農業遺産・日本農業遺産二次審査」として報告させていただきましたので、お読みいただければと思います。

◾️さて、「世界農業遺産」への認定申請が承認されたからといって、ここでのんびり一息ついている時間はありません。認定取得を目指した取組をさらに力強く推し進めていかねばなりません。加えて、もしうまく世界農業遺産に認定されることができたとしても、それはゴールではなく新たにスタートになります。認定されたということをジャンピングボードとして、評価された琵琶湖システムの価値を、どのように仕組みで発展させていくのか、分野を超えた方達の協働が必要になってきます。まだまだ取り組むべき課題があります。アドバイザーという側面から支援する立場ではありますが、できるだけのことをやっていきたいと思います。

【追記】◾️このブログの右上の方で、語句検索をできるようになっています。「世界農業遺産」と入力して検索すると、40近いエントリーがヒットしました。

第10回びわ湖レイクサイドマラソン2019

◾️いよいよ、今年も2月24日に「びわこレイクサイドマラソン」が開催されます。今年は、記念すべき第10回になります。この記念すべき大会に、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のランニングチーム「チーム利やん」からは、総勢35名の仲間が参加します。35名のうち14名がハーフマラソンに、21名が12kmに挑戦します。記念すべき第1回は、チームのメンバーは私も含めてたった6名でした。しかし、その後、チームの強化を図り、少しずつメンバーが増えていくことになりました。第1回の人数からすると、35名というのはすごいことだと思います。

◾️「チーム利やん」は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に集う方達&そのお友達の皆さんから構成されています。先ほどのチームの強化ですが、まずは龍谷大学のアスリートランナーの皆さんのリクルートから始まりました。アスリートランナーの皆さんは、職場とは別にトレイルラン等のチームにも所属されていて、そのお仲間もご参加いただけることになりました。また、お店でよく宴会をされる某電機メーカーの社員の皆さんも、結構な人数で参加されます。それから、ご常連のお1人は草津市にお住まいなのですが、ご自宅のあるご近所の皆さんをリクルートしてくださいました(ご本人は走られませんが…)。さらに、今回は、第1回から連続出場されているレジェンド・原田逹先生の地元、高槻の市民ランナーの皆さんも参加されます。ということで、今年、第10回は35名の大所帯になっています。

◾️さて、これだけ盛り上がってきている「チーム利やん」なのですが、私は大変憂鬱です。というのも、昨年のレイクサイドマラソンからほとんど練習をしていないからです。私、昨年は、ハーフマランソンをなんとか2時間を切るタイムで走ることができました。以下が、記録です。昨年の大会の後も、引き続き練習を積み重ねてきていればよかったものを、もともと、走ることが好きなタイプでもなく、すぐにメッキが剥がれてしまいました。いけません。

3km16:32

4km5:15

5km5:11

6km5:10

7km5:27

8km5:03

9km5:16

10km5:19

11km5:15

12km5:16

13km5:37

14km5:38

15km5:30

16km5:39

17km5:59

19km11:43

20km5:55

21km:6:24

◾️このブログの昨年のレイクサイドマラソンの報告では、こう書いています。「さて、このシーズンは、昨年12月の「ホノルルマラソン」(フルマラソン)と今回の「レイクサイドマラソン」(ハーフマラソン)で終わりになります。来シーズンに向けて、もう少し努力をしなくてはいけません。幸い、季節も暖かくなってきました。寒さにめげることもないと思います。目標の月200kmを実現したいと思います」。ぜんぜん、あきませんやん…。1年近く走っていなので、運動をしない還暦のおじさん(おじいさん)の体力に戻ってしまっています。さてさて、どうしたものでしょうか。完走も危ういかもしれません。とはいえ、走らないわけにはいきません。昨年の秋、「利やん」のマスターが亡くなり、マスターの意思を継いで「チーム利やん」を継続・発展させていかねばならないからです。「チーム利やん」のメンバーは、お浄土に旅立たれた光山幸宏くんとの思い出を大切にしながら、琵琶湖の湖畔を激走すると思います。(私以外のメンバーの)激走をご期待ください。

噴水の金魚

◾️今日の朝、雲ひとつない青空。清々しい雰囲気のキャンパスに朝早く到着しました。こういう日の朝は冷えます。職場、瀬田キャンパスにある噴水の池、真ん中を見ると大きめの金魚たちがじっとしています。こうやって寒さをしのいでいるんだな。この池の金魚、誰も餌をやっていないはずですが、池の中に湧いてきたプランクトンを餌にしているのでしょうかね。この池を管理する部署の職員の方に伺ったところ、学生さんたちが何か学祭等で活用した欽仰のうち、余ったものを放流⁈したのではないかとのことでした。学祭で金魚すくい?それはともかく、放流された金魚はかなり大きくなります。餌になるプランクトンがちゃんと湧いているので緑がかった水になります。グリーンウォーターっていうらしいですけど、すごいな。

グリーンウォーター

「特集展示:仏教美術のいきものがたり」

シリーズ展では、インドで誕生した仏教がアジア全域に広まり日本の社会にも根づいていく約2500年の歩みを、大きく「アジアの仏教」と「日本の仏教」に分けて紹介します。

今回の特集展示では、“仏教説話に登場する鳥獣”や“ほとけや神が従える鳥獣”、そして“仏教建築に表される鳥獣”を取り上げます。普段は仏や菩薩の美しい造形に目を奪われますが、今回は少し視点をかえて、ほとけや神々にぴったりと寄り添ういきものたちを鑑賞してみませんか?仏教世界を彩る「いきものがたり」をのぞいてみましょう。

また、特別陳列として日本画家・野生司香雪(のうす こうせつ/1885~1973)による連作絵画「釈尊絵伝」を展示します。画伯は1917年アジャンター石窟壁画の模写事業に参画、後の1936年にはインド初転法輪寺に釈尊一代記の大壁画を完成させました。

「生涯学習推進フォーラム」

◾️今日は大津市の和邇にある「和邇文化センター」で「生涯学習推進フォーラム」が開催されました。たくさん、生涯学習に関わる団体が参加されました。私はこのフォーラムで基調講演とパネルディスカッションの進行を担当しました。もっとも、生涯学習とはいっても、現在の生涯学習は、まちづくりの活動にまで幅が広がっています。市役所としては、そのような生涯学習で力を身につけられた市民の皆さんに、まちづくりの場で活躍していただきたいとの思いもあるようです。

◾️今日は大津市の和邇にある「和邇文化センター」で「生涯学習推進フォーラム」が開催されました。たくさん、生涯学習に関わる団体が参加されました。私はこのフォーラムで基調講演とパネルディスカッションの進行を担当しました。もっとも、生涯学習とはいっても、現在の生涯学習は、まちづくりの活動にまで幅が広がっています。市役所としては、そのような生涯学習で力を身につけられた市民の皆さんに、まちづくりの場で活躍していただきたいとの思いもあるようです。

◾️私は自身は、以前、岐阜県で「まちづくり型生涯学習」の事業のお手伝いをさせていただきました。また、最近では、高齢者の生涯学習施設である滋賀県のレイカディア大学や神戸市のシルバーカレッジで講義や講演をさせていただきました。レイカディア大学については、これからの方向性について話し合う懇談会にも参加させていただいています。というわけで、現代の「生涯学習」については、まちづくりの観点から私なりにではありますが、色々考えるところがあります。今日はパネルディスカッションに進行を楽しみながら、いろいろ勉強になりました。フロアからは、様々な団体が横につながっていくための、アイデアもいただきました。素晴らしいですね。ありがとうございました。

◾️市役所からいただいた基調講演の演題は「今、社会に求められるもの〜協働によるまちづくり〜」というものなのですが、中身は「地域で”幸せ”を醸すために」という感じでしょうか。基調講演・パネルディスカッションの後は、「フリートーク交流会」でした。とても盛り上りました。市役所の方達には申し訳ないでずか、最初からこのような内容にすれば良いのになとも思いました。来年、もしフォーラムを開催するのではあれば、ぜひよろしくお願いいたします。

◾️帰宅後は、ひさしぶりに走りました。350日ぶりですね。たった5kmですが、完全に運動をしないおじさんの体力に戻っていました。あたりまえですね。24日には、レイクサイドマラソンで、「チーム利やん」のメンバーとしてハーフマラソンを走らないといけないのですが、これはどうみて無謀ですね。でも、残りの期間練習をして、走ろうと思っています。ただし、制限時間内に完走することは難しいと思います。仕方ありません。「チーム利やん」の皆さん、許してください。先日、職場の駅伝チームの打ち上げの宴会に参加して、来年は、駅伝で走ることを約束してしまいました。来年の駅伝の時は、61歳です。無理のない範囲で、いやいや多少の無理するぐらいで走ることができるように頑張ります。

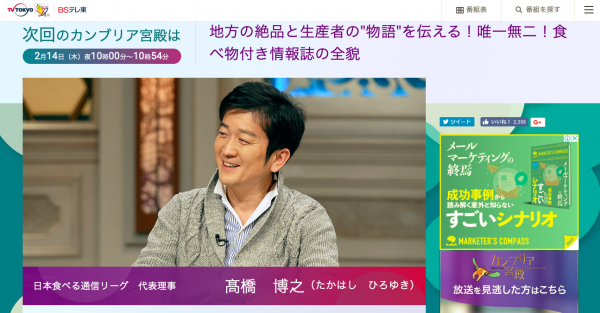

テレビ東京カンブリア宮殿「地方の絶品と生産者の”物語”を伝える!唯一無二!食べ物付き情報誌の全貌」

◾️テレビ東京の番組「カンブリア宮殿」という番組があります。作家の村上龍と女優でタレントの小池栄子さんが司会をされている番組です。この番組で、日本の経済を支える経営者、著名人、政・財界人らと、ホストの村上さんとアシスタントの小池さんが対談する形で番組が構成されています。番組名「カンブリア宮殿」の「カンブリア」とは、古生代カンブリア紀がもとになっているそうです。wikipediaでは、この番組についての解説は以下の通りです。

古生代の区分の1つ・カンブリア紀を指し、進化により突如一斉に多種多様な形態の生物が登場し、将来への模索が行われた「カンブリア爆発」の起きた時期である。多様な経済人が誕生し、未来への道を模索する現代の日本を、未来への進化が爆発的に起こったカンブリア紀に準えており、番組のキャラクターにも、この時期のバージェス動物群の1つ・アノマロカリスが使われている。

◾️普段、この番組を視ることはあまりないのですが、今回は、岩手の高橋博之さんが登場されるのできちんと視て見ようと思っています。高橋さんは、元・岩手県議会議院ですが、東日本大震災を契機に、食べ物付き情報誌『食べる通信』を創刊します。私は、「東北食べる通信」を愛読して、毎月、東北から送られてくる食材を楽しんでいます。以下の説明にある「全く新たな手法で生産者と消費者をつなぎ」が重要かと思います。食材も送られてくるのですが、大切なのはそれは付録であって大切なことは情報誌の方です。そこにはその食材が生まれた自然環境とそこでの生業のあり方が大変丁寧に解説されています。生産者の思いを理解することができます。

地域特産の知られざる食材と、その生産者を特集した記事がセットで届く、史上初の食べ物付き情報誌「食べる通信」。全国30の地域で発行され、読者は1万人を突破。これまでにない、全く新たな手法で生産者と消費者をつなぎ、地方を元気にする若き仕掛け人に密着。

◾️放送は、2月14日の夜22時からです。私が暮らす滋賀県では、「びわこ放送」で視聴できます。