2019年度 入学式

◾️かつて岩手県に6年間暮らしていたこともあり、facebookでは岩手に暮らしておられるたくさんの「友達」がいます。その「友達」の最近の投稿は、雪の話題です。すでにスタッドレスタイヤからノーマルタイヤに替えたにも関わらず、寒さが戻るだけでなく、積雪してしまっています。もっとも、春の雪は水っぽくて、真冬に比べれは気温は高いのですぐに溶けてしまうとは思いますが…。「なかなか大変だなあ」と思っていると、今朝の滋賀県のお住いのfacebookの「友達」の皆さんの投稿も雪でした。岩手のように積もることはありませんが、山々が白くなる程度の積雪があったわうです。この寒の戻りで、桜の開花もしばらく先のことになるのでしょう。今年の冬は暖冬で、いわゆる「琵琶湖の深呼吸」はまだとのことでしたが、どうなっているのかな。この程度の寒の戻りでは影響しないでしょうね。

◾️さて、今日は2019年度の龍谷大学瀬田キャンパスの入学式が挙行されました。社会学部の入学式は、9時半からということで、早めに大学に到着しましたが、今日は寒かったですね。いよいよ、新学期です。今年度は、新入生を対象にした「社会学入門演習」を担当します。全員で19名(男子11名、女子8名)のクラスです。ひさしぶりに新入生を担当することになりました。「社会学入門演習」の授業は、来週の9日(火)になります。

◾️話は変わりますが、私、龍谷大学に赴任して16年目になります。ということで、16回の入学式に出席してきました。定年は68歳ですから、私が出席する入学式はあと7回ということになりますね。そう思うと、ちょっと身が引き締まるような気持ちになります。

観光特急「しまかぜ」(近畿日本鉄道)

◾️今日は入学式でした。いよいよ新年度が始まります。ということで、昨日は奈良に引っ越した孫と一緒にすごすしてエネルギーを補給することにしました。ついでに、近鉄京都駅からは、わざわざ観光特急「しまかぜ」に乗車しました。この観光特急「しまかぜ」の料金ですが、大和西大寺までは1,790円(乗車券560円 特別料金1,230円)です。通常の特急と比較して、約700円程高めの金額になります。それでも、乗ってしまうのが鉄道ファンなんですね。

◾️今日は入学式でした。いよいよ新年度が始まります。ということで、昨日は奈良に引っ越した孫と一緒にすごすしてエネルギーを補給することにしました。ついでに、近鉄京都駅からは、わざわざ観光特急「しまかぜ」に乗車しました。この観光特急「しまかぜ」の料金ですが、大和西大寺までは1,790円(乗車券560円 特別料金1,230円)です。通常の特急と比較して、約700円程高めの金額になります。それでも、乗ってしまうのが鉄道ファンなんですね。

◾️指定席は、あえて先頭車両を選択しました。残念なことに、一番前、運転席に近いシートは、やはりすでに売り切れていました。鉄道ファンの方でしょうか。もっとも、私は、そのすぐ後ろの席を予約することができました。映画「スターウォーズ」に登場する宇宙船のコクピットのような運転席がよく見えます。私は還暦を過ぎた年寄りですが、鉄道ファンということもあり、やはりちょっとウキウキしてしまいますね。このウキウキ感が伝わるでしょうか。

◾️この「しまかぜ」にはカフェがあります。伊勢志摩観光のための特急だからでしょうか、メニューには「海の幸ピラフ」、「松阪牛カレー」、「松阪牛重」などがあるようです。まあ、特別に美味しそう…という感じもしないのですが、最近はいわゆる「食堂車」が消えていますし、もし伊勢志摩に旅行をするのならば、あえて経験してみるのではないかと思います。今回は、たかだか30分程度の乗車でしたが、「しまかぜご乗車の記念として」と乗車証をいただくことができました。また、後で知りましたが、車内では2種類のWi-Fiサービスを無料で利用できるようです。

同級生

◾️昨晩は、母校・兵庫県立兵庫高等学校の同窓生・同級生の礒田くんご夫妻が、会員制の別荘に宿泊されるということで、滋賀に暮らしている私に声をかけてくれました。礒田くんからは、「脇田くんの『利やん』愛をfacebookでいつも見ているので、一度、利やんに行ってみたい」ということで、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でご夫妻を歓待ということになりました。「利やん」の後は、礒田くんの別荘に泊めてもらいました。別荘は草津市の湖岸にありますが、私自身は琵琶湖(南湖)の対岸に暮らしているので、何かちょっと不思議な感じがしました。自宅の近くのホテルに泊まる…という感じでしょうか。昨日はあいにくの天候でしたが、今日は風はかなり強いものの天候は晴れ、湖岸から美しい風景を眺めることができました。

◾️昨晩は、母校・兵庫県立兵庫高等学校の同窓生・同級生の礒田くんご夫妻が、会員制の別荘に宿泊されるということで、滋賀に暮らしている私に声をかけてくれました。礒田くんからは、「脇田くんの『利やん』愛をfacebookでいつも見ているので、一度、利やんに行ってみたい」ということで、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でご夫妻を歓待ということになりました。「利やん」の後は、礒田くんの別荘に泊めてもらいました。別荘は草津市の湖岸にありますが、私自身は琵琶湖(南湖)の対岸に暮らしているので、何かちょっと不思議な感じがしました。自宅の近くのホテルに泊まる…という感じでしょうか。昨日はあいにくの天候でしたが、今日は風はかなり強いものの天候は晴れ、湖岸から美しい風景を眺めることができました。

◾️今日は我が家の車で、湖東を少しドライブすることにしました。朝、ちょっと礒田くんたちと相談をして、近江八幡にあるあの有名な「ラ コリーナ」でバームクーヘンを食べることになりました。ところが、「ラコリーナ」に到着すると駐車場はすでにたくさんの車で埋まっていました。県外ナンバーの車もあちこちに駐車していました。噂には聞いていましたが、人気があるんですね〜。というわけで、「ラコリーナ」内のカフェでとても美味しいと評判のバームクーヘンを食べるのにも長い行列に並ばなければなりませんでしたが、家人が順番をとる役割で行列に並んでくれたので、その間に礒田夫妻と一緒に「ラコリーナ」の不思議な建物を見て回ることにしました。

◾️建物はとても不思議なデザインです。ちょと、スタジオ・ジブリっぽい雰囲気もあります。だけど、何か惹かれるものがあるんですね。敷地の中には水田が広がっているのですが、その中に岩が置かれていて、岩の上には松が生えている…。これも不思議なデザインです。誰がどういうコンセプトで設計したのだろう…と思い、ちょっとスマホでググってみると、なんと藤森照信さんでした。不思議なデザインで惹かれるものがある…と思ったのは、そういうことだったのですね。「ラコリーナ」の設計が藤森照信さんであるということを、私はまったく知りませんでした。しかし、とっても有名な話なんですね。

◾️随分以前のことになるけれど、ちょっとした仕事で、藤森照信さんが設計した住宅を訪ねたことがあります。「ニラハウス」とネーミングされた小説家のご自宅でした。「ニラハウス」と呼ばれるそのお宅は、屋根にあの野菜のニラのポットがたくさん配置されていて秋になるとニラの花が屋根一面に咲くということをお聞きしました。この「ラ コリーナ」の屋根には全面に草が生えています。だから、「草屋根」。残念ながら、今日は補修中でした。また、水田も、もちろん田植え前の状態でした。補修が終わり、水田に稲穂が実る頃にまた再訪してみたいと思います。まあ、そのような建物のことはともかく、無事に、有名なバームクーヘンを食べることができました。たしかに、ソフトで柔らかく、軽い感じのバームクーヘンで、とても美味しくいただきました。「ラ コリーナ」と藤森照信さんのことについては、以下をご覧いただきたいと思います。

「大学コンソーシアム」での会議から「シガウマラ」送別会へ

◾️昨日は午後に「環びわ湖大学・地域コンソーシアム」で会議がありました。大学(学生・教員)、地域、行政がどのような連携していけばよいのか、それをコンソーシアムとしてどのように支援していくのか。連携がさらに展開していくためには、コンソーシアムとして何をしなくてはいけないのか…。その辺りのことについても、意見交換をしました。

◾️随分前のことになりますが、コンソーシアムの委員をしていた時、会議以外にも集まって時々飲み会をしていました。いろんなアイデアが出てきました。個別の大学を超えた「びわ湖自由大学」というのを作ろうというアイデアです。大学といっても、コンソーシアムに参加している大学の学生であれば、一定のルールのもとで誰でも参加できる「地域連携型の教育プログラム」です。もちろん、各大学でも単位認定されます。長期休暇中に、県内の地域での活動をメインに、後は各大学のキャンパスを利用した講義やワークショップ等を開催していくというものです。異なる大学の、異なる学びをしている学生たちが、同じフィールドで、地域の課題に取り組む…というのがアイデアの骨子です。私は、今でもこういう「地域連携型の教育プログラム」が必要だと思っています。「地域連携型の教育プログラム」は各大学でも様々な取り組みが行われていますが、コンソーシアムがあえてこのような教育プログラムを展開していくにあたっては、個別の大学ではできない、コンソーシアムにしかできないこと、コンソーシアムのアドバンテージを最大限活かしていくことかなと思っています。昨日は、そのような「お蔵入り」していたアイデアも持ち出して、いろいろ意見交換をしました。有意義な時間持てたのではないかと思います。

◾️会議の後は、近くにある天孫神社まで。ここの境内は小さいけれど、桜がとても美しいのです。少し様子を見に行きましたが、鑑賞できるようになるまでには、まだもう少し時間が必要なようでした。その後は…。

◾️会議の後は、近くにある天孫神社まで。ここの境内は小さいけれど、桜がとても美しいのです。少し様子を見に行きましたが、鑑賞できるようになるまでには、まだもう少し時間が必要なようでした。その後は…。

◾️昨日は、あらかじめ夕食を外でとることになっていたので、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。すると、滋賀県内のトレイルランニングのアスリートが集まって結成された団体「シガウマラ」の宴会があると教えていただきました。「シガウマラ」の皆さんには、このお店のランニングチーム「チーム利やん」でも走っていただいていることもあり、皆さんのお顔を拝見したくて、宴会が始まるまでいることにしました。この日は、チームメイトの 渡邊孝浩さんが東京に関東に転勤になるということで、送別会が開催されました。この「シガウマラ」、皆さんとっても仲良し。素敵な皆さんです。お世話になっている皆さんに挨拶、いつもfacebookで「いいね!」をしてくださる治久丸信輔さんとも一緒に写真を撮ってもらいました。この写真は、治久丸さんに送ってもらったものです。家庭でもなく、職場でもない。こういった「サードプレイス」を持っている人たちは本当に幸せそうです。

研究仲間との再会

◾️22年前に、「文理融合」の大きなプロジェクト(日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業)で、一緒に必死になってプロジェクト取り組んだ懐かしのメンバーと京都で再会しました。

◾️22年前に、「文理融合」の大きなプロジェクト(日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業)で、一緒に必死になってプロジェクト取り組んだ懐かしのメンバーと京都で再会しました。

◾️トップの写真左端の谷内茂雄さんとは、その後も総合地球環境学研究所研究所の2つのプロジェクトに取り組んできており、今も研究仲間です。という腰とで、谷内さんとは「いつもの感じ」かな😅。写真の真ん中の游珮芸(Yu Peiyun)さんは、現在は、故郷の台湾にある国立台東大学の教員です。児童文化学がご専門です。今回は游さんが総合地球環境学研究所と京都精華大学との合同プロジェクトに招待されて来日されました。そのことをあらかじめ教えていただき、京都で夕食をご一緒することになりました。まあ、そんなわけでして、谷内さんにも来ていただき、私がお気に入りの京都のお店「喜幸」で再会を喜びあいました。游さんの希望は「日本の居酒屋」だったのですが、今回の「喜幸」は、とても喜んでもらえたのではないかと思います。この投稿の写真は、游珮芸さんに送ってもらったり、彼女のfacebookの投稿から拝借したものです。游珮芸さん、ありがとうございます。

◾️今、取り組んでいる、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトが終了した時には、今度は谷内さんと私が台湾を訪ねる約束をしました。台湾では、鉄道と「お茶」を楽しむ予定です。游さんに案内してもらう予定です。楽しみです。

「認知症になっても死ぬまで芦屋小雁でいたい」

◾️喜劇俳優の芦屋小雁さんが認知症になりつつも、ご夫婦二人三脚で歩まれているドキュメンタリーを、たしか昨年だったと思いますがNHKの「NHKハートネット」という番組で視たように記憶しています。とても印象に残りました。その番組の内容を記事として読むことができることを知りました。「認知症になっても死ぬまで芦屋小雁でいたい」という記事です。70年にわたり喜劇俳優として活躍されてきた芦屋小雁さんも、84歳になられたとか。それはそうですね、自分が還暦を超えているのだから。小雁さんは、血管性認知症とアルツハイマー型認知症の合併型であることを公表されました。現在は、30歳年下の奥様と一緒に俳優の仕事をしながら京都に暮らしておられます。詳しくは、記事をお読みいただきたいのですが、妻の寛子さんは、夫である小雁さんを俳優としてもものすごく尊敬されていることがよくわかりす。俳優である芦屋小雁が大好きなんですね。

◾️記事を読んでいて「あっ!」と思ったのは、特に記事の最後、以下のところです。

小雁さんはシニア向け演劇教室「元気☆塾」で指導も行っています。教室には、小雁さんの大きな「よーい、はい!」の掛け声が響きます。

小雁さんと寛子さんは、地域の行事にも積極的に顔を出します。地蔵盆に浴衣姿で現れた2人に、町の人々は次々と声をかけたり、握手を求めたり。小雁さんの人気は健在です。

女性:「がんばってや小雁ちゃん!」

小雁:「ありがとうございます。」

女性:「また舞台出られるように!」「大きな劇場に出て拍手をもらうとね、当然それは芦屋小雁だと思うんですけど。そういう機会がどんどんなくなっていった時に、やっぱり地域の方々と触れ合う。正直に色んなことをオープンにしていって、病気があってもどんな姿になっても、最期まで芦屋小雁でいるっていうことが大事なんじゃないかと。」(寛子さん)

認知症であることをオープンにして、最期まで“芦屋小雁”として生きていく。

それが、小雁さんと寛子さんの、ふたりらしい認知症との向き合い方なのかもしれません。

◾️六車由実という方が執筆された『驚きの介護民俗学』という本があります。六車さんは元々民俗学者で大学の教員をされていましたが、その後、老人福祉施設に勤務され、その時の経験を元に本を執筆されたのです。その本の中に、六車さんが、認知症になられた方のライフヒストリーを聞き書きされることを記述した箇所があります。記憶が曖昧なのですが…。戦前、台湾で製糖工場にお勤めだった技術者の方が、日常生活では認知症の症状が進行しているにも関わらず、自分の人生で輝かしく誇りに思える過去の記憶を語り始めると、ものすごくしっかりしてきて細かなところまで語られる…というような内容だったと思います。社会の中に重要な自分の役割があり、そういう自分を社会の側もきちん評価してくれていたという経験が、人間には大切なのかもしれません。

◾️記事にはありませんが、この記事のもとになった映像では、小雁さんが演劇教室で指導されている様子が映っていました。すごいんです。その時の小雁さんは。どう見ても認知症の老人には見えません。細かな微妙な点について指導を行う、演劇の指導者なんです。小雁さんは、過去ではなく今も現役の喜劇俳優です。いつまでも喜劇役者としてきちんと社会とつながっていたい、人びとから役者として期待されたい、そう思っておられるのでしょう。タイトルの通り「認知症になっても死ぬまで芦屋小雁でいたい」のです。そして、そういう自分の夫を、妻の寛子さんは、尊敬し愛おしく思いつつ、「わたしのことがわからなくなるまで一緒に暮らそう」と覚悟を決めて支えておられるのですね。

Gabriel’s Oboe

◾️1986年にイギリスで製作された映画『The Mission』の中で演奏された曲『Gabriel’s Oboe(ガブリエルのオーボエ)』です。いろいろ聞いてみましたが、この動画が一番気に入りました。映画はまだ観ていないけど、ストーリーを知って観たいと思いました(ストーリーは、こちらで知ることができます)。この『Gabriel’s Oboe』を作曲したのは、イタリアの作曲家エンニオ・モリコーネです。私が知る限り映画『Nuovo cinema Paradiso(ニュー・シネマ・パラダイス )』の「愛のテーマ」も有名なんですが、そのほかにも、ものすごくたくさんの映画音楽を作曲しているんですね。

◾️トップの動画以外にも、気になった演奏を貼り付けておきます。2番目の動画は、サキソフォンの四重奏。最後は、アン・アキコ・マイヤースの演奏です。心に染みいってきます。私は彼女の演奏が好きです。さて、この『Gabriel’s Oboe』、人によっては「こんなお涙頂戴の甘ったるい曲のどこがいいのか…」と思われるでしょうね。どうも、今はそういう曲を心が求めているようです。

「琵琶湖の深呼吸」のその後のこと

◾️3月14日に、「琵琶湖がまだ深呼吸をしていない…」をエントリーしました。そのエントリーの冒頭にも書きましたが、もう一度、「全層循環」に関して説明しておきます。

◾️3月14日に、「琵琶湖がまだ深呼吸をしていない…」をエントリーしました。そのエントリーの冒頭にも書きましたが、もう一度、「全層循環」に関して説明しておきます。

「琵琶湖の深呼吸」とも呼ばれる琵琶湖の「全層循環」がまだ今年は起きていません。真冬、湖面に近い琵琶湖の水は水温が下がっていきます。水温が下がると密度が高くなり重くなって琵琶湖の湖底に向かって沈んでいきます。湖面に近い水は酸素をたくさん含んでいるので、湖底に向かって沈む水は、湖底に酸素を運ぶことにもなります。すると湖底の水は上昇を初めて、琵琶湖の湖水が混じり合うのです。だから、湖底に生きる生物や水質にとって非常に重要な意味を持っていることが理解できます。

◾️実はその後も、「全層循環」は完了していません。なぜ、今年はまだ完了していないのか。NHKの報道では、以下のように説明されています。

県の琵琶湖環境科学研究センターは週1回、水深が最も深い地点がある北湖で、湖水の酸素濃度や温度を調査していて、26日は高島市今津町の沖合の水深90メートルの7地点に機械を沈めて測定しました。

その結果、半数を超える4つの地点では酸素の濃度が平均で1リットルあたりおよそ4ミリグラムと低く、ことしは全層循環が完了していないことが分かりました。

去年の夏以降、気温が平年より高かったことで湖面の温度が下がりきらず、水が混ざりにくくなったと考えられ、これまでで最も遅く「全層循環」を確認した12年前より遅れています。

◾️知り合いの琵琶湖の環境政策に関わる県職員の方が、facebookに以下のようにコメントされていました。「昨年の冬は寒かったために、比較的早い時期に全層循環が完了した。しかし、昨年の夏は猛暑だった。例年と比較して、湖面と湖底の水温の差が大きくなってしまいまった。さらに今年は暖冬だったために、琵琶湖の上層の水が湖底と同じ水温まで下がりきらず、未だに完全に混ざりきっていない」ということのようです。これからはますます暖かくなるので、「全層循環」が起こるのかどうか、心配になりますね。

◾️滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員である佐藤祐一さんが、『指標でみる過去と現在 びわ湖と暮らし 2018』という資料の13頁で「底層の溶存酸素濃度」という記事を書いておられます。琵琶湖の北湖、今津沖中央の底層の溶存酸素の年度最低値がグラフで示されています。年によって変動しています。その変動の理由に関しては、次のように解説してあります。「台風の襲来が無い年や、植物プランクトンが大量に増殖して有機物の供給が増える年があることなどが考えられます。また今後、温暖化に伴い貧酸素化が進行することも危惧されます」。「全層循環」が琵琶湖の湖底に酸素を供給する上で重要な機能を持っているわけですが、それれだけでなく様々な要因が湖底の溶存酸素に関連しているらしいことがわかります。

エンパワ9期生

◾️今日は午後から、滋賀県の高齢者を対象とした生涯学習施設「レイカディア大学」の懇談会でした。懇談会の後は徒歩で大学に移動。社会共生実習支援室で学生の指導でした。就活で遅れるとの連絡があった学生を待っていると、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」を修了した卒業生が支援室を訪ねてきてくれました。彼らは、この前卒業したばかりのエンパワ9期生です。9期生の時には、私は研究員で「エンパワ」の指導から離れていました。ということで、彼らのことを知りません。来月から新社会人としてそれぞれの職場で働くことになるのだそうです。今日は、支援室の職員である服部茉那さんにお別れの挨拶にやってきたようです。

◾️少し彼らと話をしました。「今だから思うけど」という前提になりますが、「エンパワ」での経験が自分の力になっていると強く実感しているようです。「エンパワ」が終了した直後は、とにかく「終わった!」という気持ちだけだったようです。というのも、何が地域の課題なのかを発見して、「エンパワ」で自分が属するチームの他の学生や地域の皆さんと一緒に様々な違いを乗り越えて、課題解決や緩和のための活動に取り組み、その成果を共有するというプロセスを経なければならないからです。あらかじめ課題や目標が与えられているわけではないし、こうすれば良いという「正しい」やり方や「正解」があるわけではありません。大変だったと思います。

◾️ただ嬉しいことに、この学生さんたちは、その後、じわじわと「エンパワ」を履修したことの意味や価値を自分自身で反芻して現在に至っているようです。そこが普通の学びと違って難しいところですね。ちゃんと自分自身で評価できるようになるのには時間がかかります。彼らの話を後輩たちにもぜひ聞いてもらいたかったなあ。また、遊びに来てください。後輩たちに語ってください。彼らだけでなく、社会人となって頑張って働いているエンパワ修了生の皆さん、ぜひ母校で後輩たちにご自分の経験を語ってください。連絡をお待ちしています。

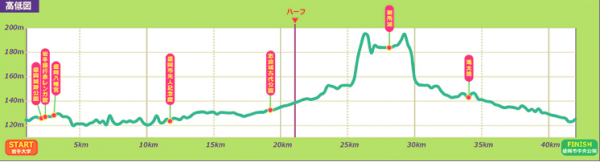

「いわて盛岡シティマラソン」に無事にエントリーしました!

◾️先日、「第1回『いわて盛岡シティマラソン』」をエントリーしました。その時に「エントリーは、3月16日の午前10時からです」と書きましたが、それは岩手県に在住の方達のエントリーでした。県外に住む私のような者は、今日の10時からエントリーでした。10時過ぎに無事にエントリーを済ませました。安心しました。あとは、練習するだけです。

◾️このマラソン大会のコースですが、岩手大学の前からスタートして、懐かしい市街地を回って、盛岡市の西にあるダム湖・御所湖の湖畔で折り返して市街地から少し離れた盛岡市の中央公園に戻ってくるコースになります。コースのいたるところから、あの雄大な岩手山を眺めながらのランになります。盛岡は、かつて単身赴任で6年間暮らした街だけに、たくさんの思い出のある街です。それだけに、非常に楽しみです。頑張って(今度こそは…)きちんと練習をして参加したいと思います。一応、自己記録(4:41:52、ホノルルマラソン)の更新を目指します。