龍谷大学吹奏楽部CD「ウィンスコセレクト~ガーシュウィン・ブラス~」

昨年レコーディングを行った「ウィンスコセレクト~ガーシュウィン・ブラス~」が、ウィンズスコア様より発売開始となりました!

アメリカの作曲家 G.ガーシュウィンの、『ラプソディー・イン・ブルー』をはじめとした名曲 7曲を詰め込んだ1枚となっております。

この機会にぜひお買い求めください♪ pic.twitter.com/oWdhxUfJx1— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年6月2日

◼︎龍谷大学吹奏楽部では、昨年「ウィンスコセレクト~ガーシュウィン・ブラス~」のレコーディングを行いました。その時の録音が、ウィンズスコアよりCDとして発売される子になりました。収録されている曲は、以下の通りです。

1.アイ・ガット・リズム

2.ストライク・アップ・ザ・バンド

3.ラプソディ・イン・ブルー

4.クレイジー・フォー・ユー(序曲)

5.ガーシュウィン・トリビュート・トゥ・ラヴ

6.誰かが私を見つめている(アルトサックスソロと吹奏楽)

7.パリのアメリカ人

◼︎CDは、こちらから購入できます。どうぞお買い求めください。よろしくお願いいたします。

大津交響楽団 第135回 定期演奏会

◼︎家族が入団して演奏している大津管弦楽団の定期演奏会に行ってきました。プログラムは、曲目:M.A.バラキレフの「3つのロシア民謡の主題による序曲第一曲」、A.I.ハチャトゥリアンの「仮面舞踏会」、P.I.チャイコフスキー「交響曲第5番 ホ短調作品64」でした。メインはチャイコフスキーの交響曲5番。今から40年近く前、私が学生オーケストラに所属していた時の、最後の定期演奏会で演奏した曲でした。そういう意味では、とても懐かしい曲ということになります。美味しいところも、ツボのところもわかっているわけですし。

◼︎今回のチャイコフスキーの5番で、ホルンの1stを演奏されていたのは、関西学院大学応援団総部吹奏楽部の卒業生でした。比較的最近に入団されたとても若い方です。歳は離れていますが、同窓生です。入団間もないわけですが、ホルンの実力を買われてか1stを吹かれました。ちょっと職業音楽家でもあるのかな。神戸の音楽コンクールでも奨励賞を受賞されています。パンフレットの紹介文では、代吹きも快く引き受けてサラリと吹いたり、パートでアドバイスもされているそうです。今日は演奏後、指揮者にステージ中央まで引っ張りだされていました。期待のホープなんでしょうね。

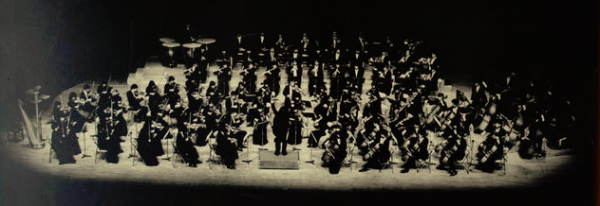

◼︎この写真は、私が4年生の12月(1982年12月22日神戸文化ホール大ホール)に行われた「関西学院交響楽団 第60回 定期演奏会」の写真です。私にとっては、学部生時代最後の定期演奏会です。演奏しているのは、今日の定期演奏会と同じチャイコフスキー「交響曲第5番」です。指揮は、湯浅卓雄先生。自宅に帰り、改めて自宅にあるMDに録音された演奏を聞いてみました。弦楽器は初心者が多く、いかにも学生オーケストラらしいといいますか、いろいろ問題点が聞こえてくるのですが、それは横に置いておいても、なかなか頑張っているな、自分たちなりの音楽を演奏しようとしているなと思いました。もっとも、客演指揮者の湯浅先生が私たちの持つ可能性を引き出してくださったという感じでしょうか。この時のことは、いつまでも覚えていますね。大切な思い出です。

地域担当が決まりました

■先週の金曜日、5月24日に、瀬田東学区ついてお話を伺うべく、瀬田東学区社会福祉協議会会長の野原稔氏を瀬田キャンパス、社会学部にお招きいたしました。野原氏は、瀬田東学区の地理や歴史、暮らしの様子について、地域が抱える課題と関連させながらわかりやすく丁寧にお話しくださいました。また、長年にわたって地域社会の課題に取り組んでこられたご経験にもとづいて、地域で見られるいくつかの事象についての深い分析についてもご説明くださいました。中央地区・瀬田東学区の現状に触れた学生たちは、これから自らが取り組むべき課題を絞りこみ、その解決や緩和に向けての活動を地域の皆さんと共に、活動に取り組んでいきます。

■というわけで、先々週は、中央学区自治連合会会長の安孫子邦夫さんからお話を伺い、先週は瀬田東学区社会福祉協議会会長の野原稔さんからお話を伺うことができました。安孫子さん、野原さん、ありがとうございました。今日の「エンパワ」の授業では、安孫子さんと野原さんからお聞かせいただいたお話の内容や、実際にまち歩きをして気が付いたこと等も含めて、これまでの振り返りを行いました。そして、いよいよ中央と瀬田東のどちらで活動をするのか決めることになりました。中央か瀬田東か、「せーの」の掛け声でどちらかを発表してもらいました。結果、中央については、TさんとFさんの2人の女子学生が、瀬田東については男子学生のIくんが担当することになりました。写真は、自分が中央の担当になりましたと安孫子会長に連絡をするFさんと心配そうに横で見ているTさん。ドキドキ。緊張しています。安孫子会長以外にも、エンパワでお世話になっている中央の皆さんには、LINEで担当のことを連絡しました。「活動を一緒に楽しみましょう〜」とすぐにお返事が届きました。これからの活動が楽しみです。

土屋俊幸さんのこと

■昨晩は、仕事で大津にお越しになった東京農工大大学院の土屋俊幸さんと一緒に呑むことになりました。土屋さんは、大津市唐崎にある全国市町村国際文化研究所での地方自治体職員を対象とした研修で講師をお務めになられたようです。それはともかく、どこで呑んだのかといえば、やはり大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」ということになります。ただ、今回は、facebookでの「利やん」関連の投稿を土屋さんがご覧になって、ぜひ行ってみたいと強くご希望されたのでした。「吉田類の酒場放浪紀」にも登場した「利やん」、関東方面の皆さんにも知っていただけるようになり、この店の常連としてはとても嬉しく思っています。

■呑みながら、土屋さんとはいろんなお話ができました。お仲間と主催され、私も参加させて頂いている「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」のことはもちろん、文理融合の研究のこと、実践的な研究のこと、いろいろお話しできた。そんな真面目な話をさせていただきながらも、今日の一番の驚きは、東京オリンピックの時に、土屋さんは小学校4年で、私は幼稚園の年長だったということでした。お兄ちゃんの土屋さんに、これまでちょっとタメ口っぽかったことを反省しました。前の晩、睡眠時間1時間ほどの土屋さんに、いろいろ話しを聞いていただきました。ありがとうございました。facebookでは、土屋さんから以下のコメントをいただきました。

昨夜はたいへんありがとうございました。憧れの「利やん」で、美味しいおでんや料理とお酒を楽しみながら、脇田さんと対面でお話ができるなんて‼︎ いろいろお話ししましたが、やはり、現場での課題解決を念頭におきつつ、文理融合でどう実践的な研究をしていくかについて、あまり先が長くないので、みんなでまとめていけたらなと改めて思いました。60過ぎたら、もう4、5年の差はみーんな同期のお友だちですね。最近は20歳ぐらい下までお友だち感覚になってきましたね。ですので、お兄ちゃんではなく、相互タメ口の友だちでお願いします。また、ぜひ「利やん」でお願いします!

■この土屋さんからのご提案が実現すると私としてはとても嬉しいです。コメントにお書きいただいた「現場での課題解決を念頭におきつつ、文理融合でどう実践的な研究をしていくか」ということについては、社会科学の研究者はあまり関心がありません。そういう意味では、長年にわたり文理融合の研究プロジェクトに取り組んできた私は、ちょっと孤独に仕事をしてきた感じがあります。土屋さんにこのように言っていただくと、私としては大変心強いです。

『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』(高橋卓志)

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■今週の月曜日、朝一番で、浜大津にある琵琶湖汽船さんへ向かいました。琵琶湖汽船の社長さん、IT会社の社長さんたちとミーティングを持ちました。なんのミーティングかというと、企業さんのCSR活動からCSV活動への移行と、琵琶湖の周囲で活動する環境ボランティア団体の活動をつなぎ、団体間の横の連帯を生み出すことを目的とする仕組み、「びわぽいん」の企画についてです。まだこの「びわぽいんと」の中身について詳しく説明する段階には至っていませんが、いろいろ頭を悩ませながら準備を進めています。

■浜大津でのミーティングを済ませた後は、急いで大宮キャンパスに移動しました。尊敬する高橋卓志先生が担当されている、大学院実践真宗学科の社会特殊研究をモグリの学生として聴講するためです。この日のテーマは、「医療と宗教の接点とギャップ」でした。高橋先生の授業でいただいた刺激を、これから彦根の農村で展開する予定のプロジェクト(コミュニティの力で、住み慣れた我が家で最期を迎えられるように)に活かしていけるよう頑張ろうと思います。この日は高橋先生からたくさんの資料を配布していただきました。また欠席した前回の授業の際に配布され『家で死ぬという選択 デイホスピスの可能性』については、わざわざ自宅までお送りくださいました。高橋先生ありがとうございます。この本は、私家本だそうです。貴重ですね。丁寧に拝読させていただこうと思います。次回は、ゲストとして医師の内藤いづみ先生が授業にお越しになります。在宅ホスピス医として、高橋先生と一緒にいろいろ活動をされてこられたようです。内藤先生がお越しになる次回までに、配布していただいた資料を全て読んでおくようにとの指示が出ています。楽しみです。

2019初夏の庭(1)

■昨年の庭の大改修の際に、実の成る木が欲しいということで、ジューンベリーを庭師さんに植えていただきました。昨年はまだ木も小さく、実はあまりとれませでしたが、今年は高さも昨年の1.5倍ほどになり、実もたくさん成りました。このまま熟していくと、すべて鳥の餌になってしまうので、ネットを被せてみました。うまくいけば、小さなステンレスのボウル1杯ぐらいは収穫できるのではと思っています。お隣のお家の男の子に、ちょっとプレゼントしようと思っています。その近くには、ブラシノキが花を咲かせています。不思議な花なのですが、名前の通り、赤いブラシのようです。細く伸びているのは、花糸(かし)というのだそうです。調べてみると、おしべの糸状の部分とのこと。最初は美しい…というよりも、奇妙な…という印象の方が強かったのですが、だいぶこの花に慣れてきました。この季節、我が家の庭ではあまり花は咲いていないので、この赤い不思議な花が庭にアクセントを与えてくれているかのようです。

■そのすぐ近く、足元に目をやると、ハナショウブが咲いています。なんでこんな場所に…と思わないでもないのですが、おそらく庭師さんが、改修前から我が家にあったものを移植してくださったのではと思っています。もっと株が増えていくといいのですが、うまくいくかな。ハナショウブはアヤメの仲間です。アヤメ科、アヤメ属。ショウブではないんですね。ショウブはサトイモの仲間。まったく違う形の花が咲きます。また、よく「いずれがアヤメかカキツバタ」といいますね。どう違うのか。花はよく似ていていますが、パターンが違うようです。また、生える場所も違う。アヤメは、乾いた土地。湿地や水中に生えるのがカキツバタ。ハナショウブは、やや湿った場所らしい。なんだが、微妙。玄関に置いた鉢のユリは、開花の準備が進んでいます。7輪ほど花が咲きそうです。種類の異なるユリが、もうひと鉢あります。こちらも蕾が大きくなってきました。

■最後は、少し気持ち悪いかも……ですね。ヒメダカを飼っている池で増えすぎた藻(アオミドロ)を引き上げて乾燥させていると、無数のダンゴムシがムシャムシャ食べていました。ダンゴムシは、枯葉などを食べて土に還していくらしいのですが、こんなに藻が好きだとは知りませんでした。庭の物質循環を担う大切な役割をしているのですね。

龍谷大学吹奏楽部「総会」と「海の男の歌」

◾️今日は、龍谷大学吹奏楽部の「総会」が開催されています。幹部役職者や技術職・パートリーダーの紹介から始まり、様々な役職の職務の内容や部内のルールについての説明が行われています。新入生のオリエンテーションも兼ねているのかな。ということで、新米部長の私も新入生と同じようなレベルですので、学生代表の幹事長からの依頼もあり、教室の片隅に座って勉強しています。この後は、新入生の歓迎会が開催される予定です。総会ということもあり、新入生以外は龍谷大学吹奏楽部の青ブレザーを着用されています。ということで、私、普段はジーンズにポロシャツですが、今日は、ネクタイとジャケットを着用しています。

◾️私は今から40年ほど昔に、学生オーケストラに所属していました。自分たちは、はたしてこんなにしっかりと部の運営していたかな…と過去のことを思い出そうとするのですが、まったく思い出せません(^^;;。情けない…。まあ、それはともかく、龍谷大学吹奏楽部の部員は170数名だったかな、このような大きな集団を運営していくこと、なかなか大変なことです。演奏はもちろん、部の運営に関してもいろいろ鍛えられるでしょうね。頑張ってください。

◾️ところで、今日の「総会」のような公式行事だけでなく、普段、吹奏楽部の練習場にも時々ですが顔を出すようにしています(研究室から歩いて数分ですし)。部長の職務からは、部員の皆さんの成長のプロセスに立ち会いたいというのがその理由になるわけですが、根っこのところでは、音楽好きの自分の関心から、あるいは好奇心から…という方が正しいのかもしれません。変な例えですが、「甲子園の常連校(高校野球)が練習しているグランドまでやってきて、自転車に乗ったままバックネットの裏から練習を眺めている近所のオヤジさん…」といった感じなのかもしれません(そういう人、時々いるでしょ)。もちろん、部員の皆さんは、そんなオヤジさんにも丁寧に接してくださいます。みんな優しいね。

◾️先日のことです。吹奏楽の譜面を販売している企業さんに依頼されて、模範演奏を録音することになっていました。私は法人評議会という会議があるのでその録音に立ち会うことはできませんでしたが、その練習だけを拝見することができました。演奏されていたのは、アメリカの作曲家ロバート・W・スミスの「海の男の歌」。吹奏楽の世界では大変有名な曲のようです。コンクールやコンサート等でもよく演奏されている曲のようでもあります。で、最近、吹奏楽の曲を聴き始めた私にとっても、お気に入りの曲になっています。

◾️この曲に関して静かにマイブームなこと…があります。それは、パーカッションです。もちろん、2楽章のオーボエソロや3楽章のトロンボーンも「おお!!…」と思うわけですが、あえてパーカッションです。2楽章は「ホエールソング(Whale Song)」。この楽章では、鯨が鳴きます。といっても海から鯨を連れてくるわけにはいきません。どうやって鯨の声を表現するのか。スーパーボールに焼き鳥の串を刺したもので、ティンパニーの表面を擦るのです。コントラバスの弓でシンバルを擦るのもそうかな。昨日は、その演奏をじっくりと、そばで拝見させていただきました。この曲は、このスーパーボール以外にも、鎖だとか、私のよく知らないパーカッションの楽器たちが、海や港を表現するために大活躍しているように思います。

◾️スマホで調べてみると、このスーパーボールについて書いている人がいました 。その人の主張では、スーパーボールの表面を鑢(ヤスリ)で削るとさらに効果的なのだそうです。このスーパーボール、いろんなところで鯨の声を出せるらしいのです。「ゴング(銅鑼)でやっても、鳴く。机でも、パソコンでも、窓ガラスでも、どこでやっても小さなくじらたちが泳ぐ」。これ、欲しいですね。自分でも作ってみようかな。アホな61歳です。以下は、「海の男の歌」の録音です。演奏は、アメリカ海軍バンドです。

学長メッセージ「『自省利他』の精神を根底にして」

◾️勤務してるい龍谷大学では、創立380年を迎えたことから、入澤崇学長自らメッセージを発信しています。「自省利他」です。

龍谷大学は本年、創立380年を迎えました。それにあたり、龍谷大学から新たな哲学を発信したいと思います。

新たな哲学、それは「自省利他」です。

いま、世界を見わたせば、排他的な考えが蔓延し、国家や地域間で、紛争がそこかしこで起きています。その結果、多くの子どもの未来が奪われ、貧困や飢餓がさらに追い打ちをかけています。経済格差や温暖化など、地球的視野で現代社会をみつめるならば、あまりに多くの深刻な課題があることに気づきます。

問題の本質はどこにあるのでしょうか?それは人間の「自己中心性」にあると私は考えます。

例えば「争い」。「自分は正しい」と各人(または各国)が主張すれば、争いは避けられません。自分自身を絶対視すれば、当然のことながら敵が生じてきます。敵を生まない思考に立脚しない限り争いはなくなりません。

例えば「富」。わが国は明治以降、経済成長を目指し続けています。しかし、明治政府の打ち立てた「富国強兵」が結果として何をもたらしたでしょうか。1980年代のひたすら富を求めるバブル経済が何をもたらしたでしょうか。「経済」は原意の「経世済民」(世を治め、民の苦しみを救う)でなくてはなりません。

創立380周年記念事業を実施するにあたり、自己中心性に気づくことから始めたいと思います。自分は果たしてこのままでいいのか。自分に欠けていることは何なのか。自分のありようを省みることが自己変革に繫がります。「自分のものさし」ではなく、「仏さまのものさし」で自分をはかれば、そもそも「自己なるもの」は虚妄であることが見えてきます。自分という存在は他者との関係性から成り立っているのであり、他者との関係性を重んじる「気づき」が重要となってきます。大学のありようを省みたならば、どうでしょうか。私たちは大学の果たすべき役割や使命を担っているとはっきりと言えるでしょうか。深草キャンパスを例に出すと、この地にはかつて軍事施設がありました。軍事施設を教育施設に変えることに尽力した先人の思いをどれだけ私たちはくみ取っているでしょうか。教育は社会の基点。大学キャンパスは地域社会の拠点となるべき存在です。地域貢献は大学にとっての大きな使命なのです。大学自身、自省したいと思います。

大学は閉鎖的な存在であってはなりません。学術世界を世間の隅に封じ込めてはなりません。「学び」は成熟した人生、成熟した社会を創りあげる要です。他者との関係性を重んじ、他者の幸福に資することを考え行動する。教職員と学生が仏教の「利他の精神」に学び、創立380年を機に、改めて龍谷大学の使命を血肉化していきたいと考えます。

「自省利他」、これを龍谷大学創立380周年の基本コンセプトに掲げます。

2019(令和元)年 5月

龍谷大学 龍谷大学短期大学部

学長 入澤 崇

親鸞聖人降誕会法要及び龍谷大学創立 380 周年記式典・行事

◾️昨日は、「親鸞聖人降誕会法要及び龍谷大学創立 380 周年記念」の式典・行事が開催されました。龍谷大学には3つのキャンパスがあり、私は滋賀県大津市にある瀬田キャンパスに勤務していますが、今日は大宮キャンパスと深草キャンパスの法要に出席いたしました。

◾️昨日は、「親鸞聖人降誕会法要及び龍谷大学創立 380 周年記念」の式典・行事が開催されました。龍谷大学には3つのキャンパスがあり、私は滋賀県大津市にある瀬田キャンパスに勤務していますが、今日は大宮キャンパスと深草キャンパスの法要に出席いたしました。

◾️深草キャンパスでは、本願寺派勧学寮頭・京都女子大学名誉教授の徳永道雄先生の記念講演を拝聴しました。『無量寿経』は、浄土真宗も含めた浄土仏教の最重要経典の一つですが、この経典の中には、法蔵菩薩が仏に成るための修行に先立って四十八の願を立てたことが書かれています。徳永先生のご講演は、この四十八願の三番目、普段あまり語られることのない「悉皆金色」についてのお話でした。仏教のもつ世界観をご説明くださった後に、この「悉皆金色」のもつ意味、そしてこの「悉皆金色」が教え子の女性に力を与えたという出来事についてお話くださいました。先生は静かに話されましたが、大変強く印象に残りました。

◾️法要の後は、引き続き、「校友会賞授与式、沼田奨学金 学業奨学金授与式、アカデミック・スカラシップ奨学金授与式」が開催されました。吹奏楽部のクラリネット奏者である阪尾優治くんが、校友会賞を受賞しました。日本アンサンブルコンテスト金賞受賞、日本クラシック音楽コンクールにおいて第3位、第24回KOBE国際音楽コンクールにおいて、最優秀賞(第1位)といった数々の受賞が評価されました阪尾くんは、高校生の時、2012年に同じく校友会賞を受賞した西川宏祐さんのクラリネットの演奏を聴いて感激し、西川さんのような演奏をしたいと音楽に懸命に取り組んできた結果、今回の校友会受賞になりました。阪尾くん、おめでとう。

◾️昨日の最後は、祝賀会でした。私、2004年から龍谷大学に勤務していますが、昨年で「勤続15年」になりました。昨日の祝賀会では、そのことを表彰していただきました。会場の前には、勤続35年、30年、25年、そして私も含めた15年の方達がずらりと並びました。そうなると、私など還暦は超えていますが、まだまだ若輩者という感じがしてきます。次の勤続表彰は25年ですが、私はその前に、23年で退職することになります。表彰していただいた後は、普段お話をできない教職員の皆さんと懇談していると祝賀会の食事をいただくこともできず、お腹が減ったままだったので、会場の東急ホテルから京都駅に向かう途中、ひさしぶりに京都タワー横にある八丁味噌の煮込みやおでんで有名な居酒屋「へんこつ」に寄り、底・豆腐、芋・タケノコをいただきました。ご馳走様でした。

◾️昨日の最後は、祝賀会でした。私、2004年から龍谷大学に勤務していますが、昨年で「勤続15年」になりました。昨日の祝賀会では、そのことを表彰していただきました。会場の前には、勤続35年、30年、25年、そして私も含めた15年の方達がずらりと並びました。そうなると、私など還暦は超えていますが、まだまだ若輩者という感じがしてきます。次の勤続表彰は25年ですが、私はその前に、23年で退職することになります。表彰していただいた後は、普段お話をできない教職員の皆さんと懇談していると祝賀会の食事をいただくこともできず、お腹が減ったままだったので、会場の東急ホテルから京都駅に向かう途中、ひさしぶりに京都タワー横にある八丁味噌の煮込みやおでんで有名な居酒屋「へんこつ」に寄り、底・豆腐、芋・タケノコをいただきました。ご馳走様でした。

◾️その後、腹もいいっぱいになり、「さあて自宅に帰ろうか…おっと、そういえば自宅に石鹸が無かったよ」と、京都駅地下のドラッグストアで石鹸を購入していると、声をかけられました。本部のある深草キャンパスの事務職員の方でした。部下や後輩たちと二次会で飲んでいるので一緒にと声をかけていただき、すぐそばのお店に突入しました。例年は、祝賀会も大学の生協食堂で開催されていたので、そのまま大学近くの居酒屋で事務職員の皆さんと一緒に梯子酒をしていたのですが、今年はどういうわけかさっさと帰宅する感じになっていました。そのようなところでのお誘い、みなさん、気を使っていただき、ありがとうございます。

◾️その後、腹もいいっぱいになり、「さあて自宅に帰ろうか…おっと、そういえば自宅に石鹸が無かったよ」と、京都駅地下のドラッグストアで石鹸を購入していると、声をかけられました。本部のある深草キャンパスの事務職員の方でした。部下や後輩たちと二次会で飲んでいるので一緒にと声をかけていただき、すぐそばのお店に突入しました。例年は、祝賀会も大学の生協食堂で開催されていたので、そのまま大学近くの居酒屋で事務職員の皆さんと一緒に梯子酒をしていたのですが、今年はどういうわけかさっさと帰宅する感じになっていました。そのようなところでのお誘い、みなさん、気を使っていただき、ありがとうございます。

◾️もっとも、もうお腹はいっぱいだったので、ハイボールをいただきながら、いろいろお話をさせていただきました。とても大切なお話を聞かせていただいたように思います。「おお!なるほど、やっぱり」と納得するようなお話もお聞きすることができました。キャンパスが離れているため、私が知らないだけで、あちこちに同じような問題意識を持たれる方はいるわけですね。これは、嬉しかったな。自分が悶々と思っていたことをよく理解していただけました。ありがたいですね。こういうのって。

◾️さて、京都の街中の写真についても、少し説明を。東急ホテルから京都駅に向かう途中、立ち寄って撮影しました。煉瓦造りの建造物は、西本願寺の建物で伝道院といいます。明治45年(1912年)、近代の日本を代表する建築家であり、東京帝国大学の教授であった伊東忠太が設計しました。西本願寺の関係でいえば、東京にある築地本願寺も伊東忠太の設計です。さて、伊東忠太ですが、妖怪好きなんです。伝道院の周りには、妖怪のような珍獣が配置されています。彼自身、「妖怪研究」という文書も書いています。

◾️伝道院は、西本願寺の御影堂門、そして堀川通りを挟んだ対面にある西本願寺の総門、そこから東に伸びる通りにあります。そこから少し東にさらに進むと、植松児童公園と元・京都市立植柳小学校があります。この小学校はすでに閉校していますが、塀の向こうには、少しだけですが二宮尊徳の像も見えました。これも、何となく撮ってみただけで、特に意図はありません。

ワートバーグ大学ウインドアンサンブル 龍谷大学吹奏楽部 合同演奏会

◾️昨日、京都アバンティ9F 龍谷大学 響都ホール校友会館で開催された「ワートバーグ大学ウインドアンサンブル 龍谷大学吹奏楽部 合同演奏会」、無事に終了しました。両大学の演奏を聴かせていただきました。ありがとうございました。以下では、吹奏楽部のtwitterとfacebook公式ページへの投稿のリンクを埋め込みました。

先ほど、ワートバーグ大学ウインドアンサンブルとの合同演奏会が終演いたしました!

ご来場いただきました皆さま、共演していただいたワートバーグ大学ウインドアンサンブルの方々、ありがとうございました。 pic.twitter.com/jWnhFm88NG— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年5月19日

◾️facebookの投稿では、以下のように書かれています。

実は今回のジョイントコンサートは、数日後にワートバーグ大学を卒業する4回生たちにとって、最後の演奏会でした。アンコールとしてお届けしたコラールやコーラスの途中から、どこからともなくワートバーグ大学の生徒のすすり泣く声が。当部の部員もつい貰い泣きしてしまいました。終演後にワートバーグ大学の方が涙ぐみながら言ってくださった「ありがとうございます」の言葉を私たちは一生忘れません。

2017年のスイス遠征・今年度の4月に行われたスイングキッズとの合同演奏会・さらに今回のワードバーグ大学ウインドアンサンブルとの演奏会など…近年、当部は海外の団体との交流に力を入れています。いつか龍谷大学吹奏楽部が日本だけでなく海外でも広く知られる部になる為に、今日は一歩前進することが出来たのではないでしょうか。2日間貴重な体験をさせてくださったワートバーグ大学の関係者の方々並びに響都ホールの方々、そしてお越しいただいたお客様、本当にありがとうございました!

◾️ワートバーグ大学*はアメリカの大学ですから、日本と違って学生の皆さんはもうじき卒業されるわけですね。で、アンコールのコラールとコーラスでは部員の皆さんも貰い泣きしてしまったようですが、その気持ちは客席にも伝わってきました。そして感動した客席の皆さんも、スタンディングオベーション。ワートバーグ大学の学生さんたちも良い思い出になったのではないでしょうか。コーラスには、吹奏楽部の部員の皆さんも参加されました。いつもは楽器を演奏されているわけですが、素敵な歌声を聴かせてくださいました(こういうコーラス、声を出して歌うことは、おそらく楽器の演奏レベルを高めるためにも有効なのではないか…と思います)。吹奏楽部の部員の皆さんも、素敵な経験ができてよかったですね。

◾️吹奏楽部のfacebookの投稿には、「龍谷大学吹奏楽部が日本だけでなく海外でも広く知られる部になる為に、今日は一歩前進することが出来たのではない」かと書かれていますね。ぜひ、演奏技術だけでなく音楽性を高めていくためにも、海外の演奏団体との交流を拡大していっていただきたいと思います。

*ワートバーグ大学は、アメリカ福音派ルーテル教会の大学です。音楽学部の中には、教会音楽を専攻するプログラムがあります。ワートバーグ大学のワートバーグ=Wartbug とは、大学から提供してもらった資料によると、宗教改革の時代にマルティン・ルターが10ヶ月に囚われていたドイツ・テューリンゲン州にあるヴァルトブルグ城に由来するとのことです。

“コラールとは、ルター派教会にて全会衆によって歌われるための賛美歌のことです。