ひさしぶりの「インデアンカレー」

■年末、いろいろ仕事が混んできてストレスが溜まったせいでしょうか、背中→肩→首→リンパの流れが悪くなり→内耳に悪影響といういつものルートでまたまたメニエール病が発症中です。軽度ではありますが、フラフラして少し気持ちが悪い状態です。本当に深刻になると、ひどい吐き気がして病院に運ばれるということもあるらしいですが(知人の話)、今のところそこまでは行っていません。ただ、フラフラし始めると仕事になりません。困りました。

■とはいえ、食欲だけはまだかろうじてあります。昨日は、大阪の福島にあるザ・シンフォニーホールで龍谷大学吹奏楽部の定期演奏会が開催されることで、午前中の用事を済ませて午後から駆けつけました。大阪を通過することから、それならばと下車しで、阪急三番街にある「インデアンカレー」を堪能することにしました。「インデアンカレー」をいただくのであれば、万全の体調で臨みたかったのですが、仕方がありません。

■今年の1月に亡くなった母親が一人暮らしをしているときには、毎週、世話をしに通っていました。その時、大阪の街を通過するので、よく「インデアンカレー」をいただいて気合を入れていました。「インデアンカレー」をいただくと、あの介護真っ只中だった頃のことを思い出します。いろいろありました…。それはともかく、甘くその後に辛さが襲ってくるあの「インデアンカレー」の独特の味は、もちろん健在でした。ちょっとフラフラしながらも、美味しくいただきました。

琵琶湖八珍と滋賀の地酒・純米吟醸「北船路」

■滋賀県民にとって地元のテレビ局は、BBCになります。「British Broadcasting Corporation」=「英国放送協会」ではなくて、「Biwako Broadcasting Co., Ltd.」=「びわ湖放送」です。この「ぴわ湖放送」の放送の中に短い番組があります。「あってくれてありがとう!」と言いたい小さな滋賀の企業やお店を応援する番組です。その中に、時々、寄せていただく「からっ風」が登場していました。琵琶湖八珍と呼ばれる琵琶湖の湖魚の料理が提供されています。この放送には登場しませんが、私のゼミの卒業生たちがプロデュースした純米吟醸「北船路」(平井商店・大津市)も飲むことができます。

■以前の投稿もご覧いただければと思います。「ビワマスと北船路」。

■琵琶湖八珍とは、琵琶湖で漁獲されるビワマス、コアユ、ハス、ホンモロコ、ニゴロブナ、スジエビ、ゴリ、イサザの8種類のことです。太文字アンダーラインのついたところを読んでみてください。「ビワコハホンニスゴイ」=「琵琶湖はほんに凄い」になります。

小さな同窓会

■先日、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、小さな同窓会が開かれました。私の大学院の授業に受けにきておられた社会人院生の皆さんとの同窓会です。写真のお2人が私の授業を受けにこられていたのは、もう14年ほど前のことになりますかね。NPOの理事長をされていた藤野さんが私の授業を履修しておられました。ある自治体の職員だった藤井さんも履修はされていませんが(いわゆるモグリ)で出席されていました。あの頃は、このお2人以外にも、いろんな社会人院生の方達が出入りしていてとても賑やかでした。この日は、藤井さんが龍谷大学瀬田キャンパスに用事があり、昔の懐かしい仲間と会いたいとのご要望もあり、急遽、同窓会(という名の飲み会)を開催することになりました。急遽…ということで、多くの皆さんのご都合がつきませんでした。残念です。とはいえ、この日、お二人の最近のお仕事やご活躍の様子を聞かせてもらいました。楽しい時間をありがとうございました。

【関連エントリー】■2年まえの同窓会の様子です。この時は、少し参加者は多めでした。

社会人院生だった皆さんとの同窓会

「滋賀の地酒-酒学事始」

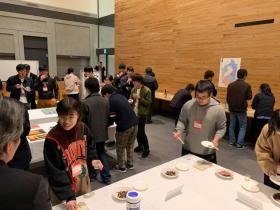

■昨晩は、「滋賀の地酒-酒学事始」滋賀の地酒を知り、学び、嗜むイベントが開催されました。「呑む」のではなく、あくまで試飲です。1部、滋賀県酒造組合会長の喜多良道さん(喜多酒造株式会社 代表取締役社長)によるご講演の後、2部は交流会ということで、滋賀の地酒を嗜むながら参加者の皆さんと交流しました。

■喜多会長のご講演の中にあった「甘味」「酸味」「辛味」「苦味」「渋味」を味わうこと、含み香の大切さを意識しながら試飲をさせていただきました。こうやって意識すると、「苦味」などは味わいの後の方に、それもサッと瞬間的に感じられる味で、日本酒の輪郭を引き締めているという印象を持ちました。こうやって意識すると、銘柄ごとの味の違いや奥深さが理解できます。

■ところで、このイベントに参加したのは、実はRECセンター長の深尾昌峰さんに、これから設立するNPO法人「琵琶故知新」に関していろいろ教えを請うためでした。NPO法人の事務局をされている藤澤栄一さんと一緒にいろいろご指導いただきました。深尾さんは、RECセンター長としてこのイベントに出席されていました。ありがとうございました。「びわぽいんと」という新しい仕組みを作るためには、いろいろ乗り越えないといけない課題があります。頑張ります。

大館駅の「鶏めし」

■先々週の金曜日のことになります。朝、始発の電車と飛行機に乗り、青森空港から秋田県の大館市に向かいました。龍谷大学吹奏楽部が、翌日の土曜日に開催された「全日本吹奏楽部コンクール」(大学の部)で演奏して金賞を受賞したのですが、そのための最後の調整を大館市のホールで実施したためです。大館市に到着したのは、ちょうど昼食時だったので、伊丹空港から同行してくださった副部長のお2人(龍谷大学事務職員で吹奏楽部OB)と一緒に駅の近くの食堂「花善」で昼食を摂りました。その「花善」の2階が、展示室になっていたので、少しのぞしてみることにしました。こちらの「花善」は、有名な駅弁「鶏めし」を大館駅で販売されていたようです。展示室の壁は「特急あけぼの」。副部長のお2人と一緒に撮った写真はちょっと不気味ですかね。

■ところで、この「鶏めし」、大変有名な駅弁のようです。「花善」さんのホームページには、次のように書かれています。

先代社長が戦後まもなくの頃、物資不足から、配給が米・砂糖・醤油・ゴボウしかなくまとめて炊いてみたことから、その味が好評を得て原型が生まれました。のち昭和22年に商品化する際に、昭和10年代に販売していたキリタンポ弁当の売れ残りの鶏肉を、甘辛く煮付けて賄い食としていたことを思い出し、ご飯と合わせることにより当時80銭で販売を開始しました。

その後パッケージや容器等は、時代に合わせ変更致しておりましたが、頑に味付けだけは守り通し、現在の形に至っております。余談として、昭和30年大館駅前地区が大火によって全焼し、仮設テントにて鶏めし弁当を作っていた際に、その香りから列ができ、お膳で召し上がって頂いたことから、食堂部門を設立し、鶏めし御膳を提供していくきっかけとなりました。

■こちらの記事では、八代目社長の八木橋秀一さんが、自社の経営理念を語っておられます。とても興味深いですね。売れるならば、できるだけたくさん売ろう…とはされずに、一日5000食を上限にされています。また、関東圏での販売をおやめになりました。それはなぜか、以下が理由です。

おかげさまでたくさんの方に食べていただいていますが、じつは、うちは今「売りたくない」路線なんです。

——売りたくない? それはどういうことでしょう?

うちは最大5000食を製造するんですが、それ以上は、自分たちには分不相応だと考えています。

というのも、うちは全て手売りなんですよ。手売りというのは、間に問屋を入れずに直接販売すること。お店へは、すべて自分たちで納品しています。誰が売っているか見えないのが嫌なんですよ。それができる範囲となると、今の数が限界なんです。

じつは、東京、大宮、上野など、関東での販売は全て辞めたんですよ。

——え! それはどうしてですか?

首都圏の市場がつまらないと感じてしまって。価格の叩き合いなんですよね。でも、マーケットが小さくなって行くなかで、みんながそこにくい込んでいったらビジネスになりませんよ。それに大館の駅弁がどこにでも売っているというのにも違和感があります。

——確かに、今は全国の駅弁がどこでも食べられますね。

それで、関東での販売を辞めたんです。でも、秋田へ来て食べてくださる方へは、全力で対応させていただきます。例えば、うちは旅行会社向けには、1個からでも配達しているんですよ。一般的には少ない数では配達しないところが多いんですが、うちは行くんです。秋田まで来てくれて、この駅弁を食べたいって言ってくれてるんだから。「ここに来た方は絶対に逃がさない!」とね(笑)。

■八木橋社長、とても大切なことを語っておられるように思います。消費者は大切にするけれど、消費者には媚びない。顔の見える関係を大切にする。量を拡大するのではなくて、質を大切にする…。地域再生やまちづくりを考える上で、とても大切なことのように思います。「花善」さんは、関東圏からは撤退されていますが、関東圏を飛びこえてフランスのパリに出店されています。また、地域の学校給食でも鶏めしを食べてもらう機会を作るなど、いろいろ面白いアイデアで経営されています。刺激をいただきました。

「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の練習会

◼︎昨日、「第6回びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」の練習会が開催されました。この「びわ100」には、国連FAOによる「世界農業遺産」の申請に取り組んできた滋賀県職員の皆さんと、4回目の参加になります。ありがとうございます。「世界農業遺産を県民の皆さんにアピールするために、このウォーキングの大会に出よう」と言ったのは私なんですが、ここまで農政水産部の職員の皆さんが、頑張って参加していただけるとは思ってもいませんでした。最初は、申請準備を進めていた核になるメンバー3人に一緒に「100km歩こう」と言っていたのですが、いつの間にか管理職の方達も含めて大所帯での参加ということなります。今年は、30人ほどの滋賀県職員のみなさんとともに歩きます。

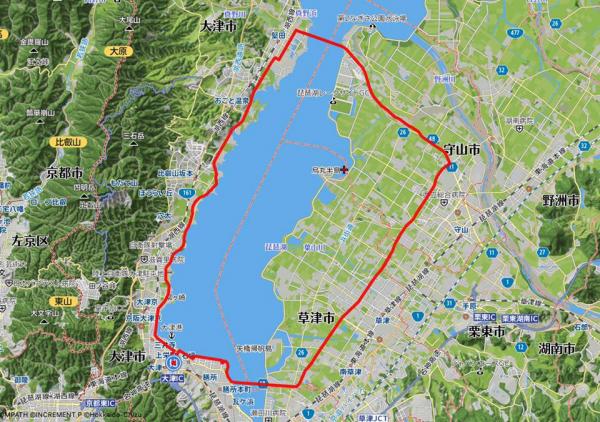

◼︎昨日歩いた跡を地図上に示してみました。南湖の東岸は、本番の「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の本番のコースの通りに歩きました。ですから、かなり内陸部を歩くことになりました。本番は、さらに南郷の洗堰まで行って折り返すのですが、そうすると時間がかかって宴会(慰労会)の開始が遅くなるので、今回は近江大橋を渡って県庁にゴールしました。昨日、歩きながら忘れ物をしていたことに気がつきました。銭湯に入り、宴会で交流したあとは、電車で帰宅するわけですが、その時にはくズボンを忘れていたのです。仕方がないので帰りはランニングパンツで帰宅する羽目に…。

◼︎琵琶湖大橋の展望台に辿りついた時に撮ったものです。私も含めて9名で朝7時に滋賀県庁をスタートしました。湖東や湖北にお住いの皆さんは、近江八幡からスタートして湖岸を南下、昼食を摂る守山市内の「餃子の王将」で合流しました。このお店で昼食を摂ることが、毎年の恒例になっています。この段階で、すでに予定の半分以上歩いていることになります。おそらく23kmぐいでしょうか。皆さん、がっつり昼食を摂っておられました。

◼︎17時52分頃にゴールの滋賀県庁にゴールしました。歩数は、「59904歩」。6万歩弱ですね。時間は、朝7時にスタートしましたから、休憩時間もたっぷりとって11時間でゴールということになります。ゴールした後は、県庁近くの銭湯に入り汗を流し、慰労会(本来は壮行会)を大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で開くことができました。これも毎年恒例ですね。「利やん」は県庁の方もよく利用されます。正式名称は「としやん」なんですが、県庁の皆さんは伝統的?!に「りーやん」といつも呼んでおられます。この「りーやん」の宴会に農政水産部の次長さんもご参加くださいました。ありがとうございました。

◼︎本番は、100kmです。これまで3回参加しましたが、その時のことも、かなり詳細に記録に残しました。これから「びわ100」に参加しようと思っておられる方達が、参考にしてくださっていると聞いています。拙い記録ですが、何かの役に立てば幸いです。

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第4回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第5回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

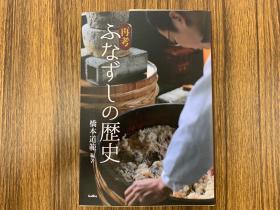

『再考ふなずしの歴史』

■私は、今から22年前、1998年3月まで同僚琵琶湖博物館の勤務していました。博物館の開設準備室の時から合わせると7年間、博物館づくりの仕事をしてきました。先日のことです、その時の同僚であった橋本道範さんと、京都駅の近くでばったりと出会うことがありました。橋本さんとは、昨年の12月に琵琶湖博物館で開催した総合地球環境学研究所の地域連携セミナーが開催された時に少しお会いしましたから、9ヶ月ぶりにお会いしたことになります(たぶん…最近記憶力が悪くて…)。せっかくなので、少し時間をとってもらって、知り合いのお店で少しお話をさせていただくことにしました。

■その時、橋本さんは、ご自身が取り組んでこられた鮒寿司に関する研究のことを熱心に私に話してくださいました。その中身が大変興味深く、私の方からも色々質問をさせていただくなど、鮒寿司談義で話が盛り上がりました。知人であるお店の店主さんも、「面白そうな話をされていますね〜」と言ってくださいましたから、これは多くの皆さんにも関心を持ってもらえることなんじゃないかと思います。いろいろ話をしてくれた最後の方でしょうか、琵琶湖博物館開設準備室の頃に取り組んでいた「総合研究」の基本にある考え方を今でも大切にして研究を続けてきたと話してくれました。その時の研究のアイデアは、以下の文献に書いています。書いた本人も、忘れかけているのですが、橋本さんは、きちんとそれを継承発展させてくださっていたのですね。嬉しいですね〜。

・脇田健一,2001,「21世紀琵琶湖の環境課題とはなにか」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

・福澤仁之・中島経夫・脇田健一,2001,「21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明と地球科学―」『月刊地球 総特集21世紀の琵琶湖―琵琶湖の環境史解明―』第264号(海洋出版株式会社).

■橋本さんからお聞きした話は、橋本さんが編集された『再考 ふなずしの歴史』にもまとめられています。皆さんも、ぜひお買い求めください。以下の内容の本です。出版元であるサンライズ出版さんの公式サイトからの引用です。

内容紹介

日本最古のスシと言われているふなずし。でも本当にそうなのかという疑問を解くため、中世・近世のふなずしに関する文献をつぶさに調べた研究者達。それだけでは納得せず、アジアのナレズシ文化圏の論考から、現在のふなずしの漬け方のアンケート調査、ふなずしの成分分析結果まで収録。ふなずしと聞いただけで、あのにおいと味を思い出す人にはたまらない、まるごとふなずしの本。

目次

まえがき 石毛 直道

アジアのナレズシと魚醤の文化 秋道 智彌

「ふなずし」の特殊性と日本のナレズシ 日比野 光敏

室町時代の「ふなずし」 橋本 道範

江戸時代の「ふなずし」 櫻井 信也

近世の「ふなずし」の旬 齊藤 慶一

俳諧・俳句とふなずし 篠原 徹

現代「ふなずし」再考 篠原 徹

現代に伝わる「ふなずし」の多様性 藤岡 康弘

「ふなずし」の成分分析と嗜好性 久保 加織コラム

幸津川すし切り神事 渡部 圭一

「ふなずし」の歴史をめぐる議論に思う 堀越 昌子

「ふなずし」を通して伝えたい「ふるさとの味と心」中村 大輔

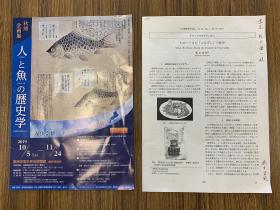

■橋本道範さんからは、この『再考ふなずしの歴史』とともに、野洲市歴史博物館の企画展「人と魚の歴史学」に関するご案内もいただきました。こちらも、ぜひ観覧させていただこうと思います。

田口宇一郎さんの「瑞宝中綬章受賞を祝う会」

◼︎今日は、田口宇一郎さんの「瑞宝中綬章受賞を祝う会」がびわ湖大津プリンスホテルで開かれました。滋賀県内の自治体、国会、県議会、経済界、様々な団体、県職員OBOG、現職部次長の皆さん、田口さんの受賞をお祝いするために300人を超える皆さんが、お集まりになりました。

◼︎私は、1991年に琵琶湖博物館の開設準備のために滋賀県庁に入庁しました。大学院の博士課程を終えてオーバードクターをしていた時です。その時の、直接の上司が田口さんでした。私の所属は、滋賀県教育委員会事務局文化施設開設準備室で、学芸技師という職名でした。その時、田口さん参事をされていました。翌年の1992年には私のいた準備室は(仮称)琵琶湖博物館開設準備室になり、田口さんはその準備室の室長に。1996年の琵琶湖博物館開館時には副館長に就任されました。その後は、農政水産部環境監、琵琶湖環境部次長、最後は琵琶湖環境部長を歴任され、2002年に滋賀県庁を退職されました。退職後も、滋賀県理事員、滋賀県政顧問に、そして2008年からは2013年までは嘉田由紀子知事のもとで副知事をされました。その他にも、財団法人近江環境保全財団理事長、滋賀県産業支援プラザ理事長、滋賀県文化振興事業団会長等も歴任されています。

◼︎私は田口さんが農政水産部次長をされている時に、滋賀県庁(滋賀県立琵琶湖博物館)から岩手県立大学に異動することになりました。田口さんのもとで仕事をしていたのは6年ほどでしかありませんが、結果として「組織で仕事をするとはどういうことなのか」「組織でどういうふうに仕事を進めるのか」、そのようなことを教えていただいたように思います。その時の経験が、自分の人生にとってとても大きな財産になっています。そのように意味で、田口学校の生徒のような気がします。2004年に岩手県立大学から龍谷大学社会学部に異動しましたが、それ以来、再び、田口さんには以前と同じようにご指導をいただいています。ご指導いただくのは、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」が多いわけですが(^^;;。もちろん、「利やん」に通っているのは、田口さんのご指導の賜物です。

◼︎さて、これから田口さんとは、人の終末期を地域全体でどのように支えていくのか…そのような課題に、福祉や宗教、そして医療の専門家と一緒に取り組んでいくことになっています。そのことを、またご報告できるかもしれません。