一息

■滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の先生方に講義をお願いしてきた「びわ湖・滋賀学」、昨日、3日間のオンライン講義(1日3コマ×3日間)が終了しました。残りは、来週の月曜日に、琵琶湖博物館の5つの展示室(A、B、C、そして水族、企画展示)で、展示を使った講義を動画に撮影し、manbaというクラウド型教育支援サービスを通して学生の皆さんに配信する予定です。これまで、何度か投稿の中で書いて来ましたが、本当は…というか、コロナ感染がなければ、オンライン講義の後には展示室で対面式の講義を行う予定だったのですが…、非常に残念です。

■この「びわ湖・滋賀学」を履修しているのは龍谷大学社会学部、そして他大学の社会科学系学部の学生の皆さんです。普段、あまり聞くことのない自然科学的な内容の講義がけっこうあり、少し戸惑うこともあったかも知れませんが、通学時に電車の車窓から見える琵琶湖の奥深い世界を、その存在の重さを実感してくれたのではないかと思います。コロナ禍が収束したら、ぜひ実際に琵琶湖博物館に足を運んでほしいと思います。また、滋賀県内、琵琶湖や琵琶湖の周囲をフィールドワークしてほしいと思います。

■この授業を琵琶湖博物館の学芸員の先生方にお願いすることになったのは、前・琵琶湖博物館館長の篠原徹さんと少しお話をさせていただいたことがきっかけでした。また、私としても、この授業の狙いからすれば、琵琶湖博物館の先生方に講義をお願いすることが一番良いのではと考えていました。そういうことで、この授業が実現するように、コーディネーターとして努力してきました。ただ、琵琶湖博物館の学芸員の先生方は、地方公務員であることから、通常の非常勤講師とは別の方法でお願いしなければなりませんでした。この辺り、社会学部の事務職員の皆さんには、大変ご苦労いただきました。ありがとうございました。

■「びわ湖・滋賀学」は、現在のところ社会学部の科目になっています。他学部の方達が履修するためには、少しコンソーシアムの制度を使って履修しなければなりません。これはあくまで個人的な意見ですが、いつか瀬田キャンパスの他の学部の学生の皆さんも自由に履修できる科目になればと思いますし、コンソーシアムを通して他大学の皆さんも履修しやすい科目になればと思っています。

■ 3 日間のオンライン授業で、コーディネーターの私は、全体の進行を務めるだけで、自分自身は講義をしていません。自分自身もたくさんの講義からいろいろ勉強することができました。ただ、自宅の書斎でずっと座っているだけなんですが…それでも、何か疲れています。気疲れかな。少し休憩します。

2021「びわ湖・滋賀学」

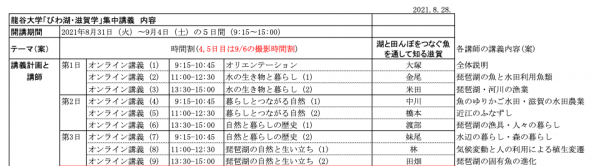

■今日から「びわ湖・滋賀学」の集中講義です。これは、社会学部の授業(サマーセッション ・集中講義)ですが、コンソーシアムの授業でもあるので、他学部や他大学の学生の皆さんも履修しています。講義をされるのは、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の先生方です。つまり、大学と博物館のコラボレーションによる授業になります。私は、コーディネーター、お世話役です。コーディネーターは授業の場にいますが(オンラインで)、講義を行わず進行役みたいなものですかね。だから、大切な仕事ではありますが、業務としてはカウントされません。でも、やりがいを感じてコーディネーターの仕事に取り組んでいます。

■全部で5日間にわたる集中講義ですが、1〜3日目まではzoomを使ったオンライン講義なります。予定では、4・5日目は博物館の展示室で対面授業を行う予定でしたが、コロナ感染のため、動画撮影になります。9月6日に、博物館の展示室で学芸員の先生方に講義をしていただき、私がそれを動画に録画します。その録画をGoogleドライブからクラウド型教育支援サービスを通して、動画として配信します。展示室で授業を行う…というのが、今年度のこの授業の「売り」だったのですが、とっても残念です。でも、仕方がありません。

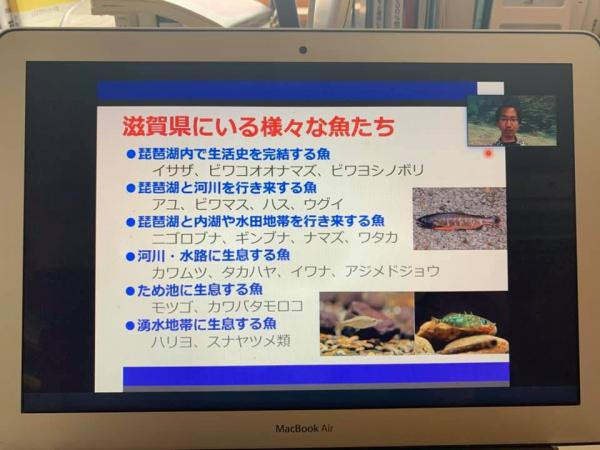

■今日の午前中、1限(9:15〜10:45)は大塚泰介さんの「オリエンテーション」、そして2限(11:00〜12:30)は金尾滋史さんの「水と生き物と暮らし(1)」、昼休みを挟んで3限(13:00〜15:00)は米田一紀さんの「水と生き物と暮らし(2)」でした。けっこうたくさんの学生の皆さんが質問をされました。徐々に盛り上がってきました。おそらく履修学生の多くの皆さんは、龍谷大学の社会学部や本学や他大学の社会科学系の学部に所属されていると思いますが、学芸員の先生方には、自然科学的な内容についても説明をしていただいています。将来は、瀬田キャンパスの先端理工学部や農学部の学生の皆さんも履修できるようになればと思っています。オンライン講義のスケジュールは以下の通りです。

危機管理レベルが3になったことで集中講義は…

■勤務する龍谷大学社会学部では、来週から、琵琶湖博物館の学芸員の先生方に、「びわ湖・滋賀学」授業の集中講義で行っていただきます。集中講義5日のうち、最初の3日はオンライン授業、後半の2日は博物館の展示室での対面式授業…という予定だったのです。ところが、新型コロナ感染が深刻になり、大学の危機管理レベルも「2」から「3」になったことから、対面式授業はできなくなってしまいました。展示室の授業は、録画してオンラインで配信することになりました。今回の授業の売りは、博物館で学べる、展示室で授業を受けられるというとだったんですが…残念です。

■問題は、誰が対面式授業を録画するのか…ということです。結論から言うと…私です。素人の私に、どこまでできるのか。ということで、映像制作やメディアの専門家である社会学部コミュニティマネジメント学科の松浦哲郎先生にご相談。ご相談に当たっては…、①「通常のオンライン講義と同等と考え、映像作品としての質を求めない」、②「私のような素人でも無理なく撮影できる」、③「編集等にかける時間がないので、そのままGoogleドライブに動画をアップし、学生には、クラウド型教育支援システムmanabaに貼り付けたリンクを通して視聴できるようにする」、以上の3点を前提にアドバイスをいただきました。

■結論ですが。「私のiPhone10を、器具を使って三脚に固定して撮影する」ということになりました。とってもシンプルです。なるほど、iPhoneでも十分使えるんですね。撮影するときは、休館ですし、少し大きめに話していただくと、なんとかなりそうです。これであれば、自宅に帰って、昼間撮影した動画をすぐにGoogleドライブに格納して、そのリンクをクラウド型教育支援システムmanabaに貼り付けて配信すれば、履修している学生の皆さんに視聴してもらえるのではないかと思います。

■コロナ感染収まりそうにありません。個人的な意見ですが、このままいくと後期の授業にも影響が出てくるだろうなと思います。学外に出て地域の皆さんと一緒に活動をする地域連携型の授業、学生の皆さんは一生懸命準備をしているのですが、果たして実現するのだろうかと心配になってきます。

「レベル3」へ

■勤務している龍谷大学、新型コロナウイルス感染防止の為の行動指針を「レベル3」にしました。「レベル2」から「レベル3」へと引き上げたわけです。「レベル3」になって困ることは、実習等、学外に出る学習や活動ができなくなることです。

■夏期休暇になっても、地域連携型の教育プログラム「地域エンパワねっと・中央」(社会共生実習)を履修している学生たちは、秋から冬にかけて実施する活動の準備を進めてきました。zoomやLINEも活用しながら、地域の皆さんや行政の職員の皆さんとも連絡をとってミーティングを重ねてきました。さて、これからというときに、学生たちは、基本的に学外に出ることができなくなってしまったのです。仕方ないわけですが、非常に辛いです。非常に残念です。

■期間は、とりあえず8/19〜9/12まで。その他にも、オンライン授業と琵琶湖博物館の展示室での対面式授業のハイブリッドで実施する「びわ湖・滋賀学」にも影響が出てきました。今日は、そのことを博物館側に連絡をしました。代替手段を考えなくてはいけないからです。これも辛いですね。

■この調子だと、後期の授業も「レベル3」になるのかな。非常に心配ですね。ただ、学外と連携して進める授業では、「仕方ありませんね…」とオンライン授業にその全てを代替することはできませんので、なんとか知恵を絞らないといけません。

「びわ湖・滋賀学」のこと

■今日は、午前中が「地域再生の社会学」のオンライン授業でした。自宅からオンライン授業を行いましたが、自宅のあたりでは雷がひどく、音の振動が身体に響くほどでした。相当近くで雷が鳴っていたのです。落雷ではたまに停電になりますが、オンライン授業がどうなるのか心配でした。とりあえず、なんとかなりましたが…。

■午後かには、車で草津市の烏丸半島にある滋賀県立琵琶湖博物館に行きました。総括学芸員の大塚泰介さんと「びわ湖・滋賀学」の打ち合わせを行いました。打ち合わせがあるので、大学の学科会議、教授会、研究科委員会は欠席させてもらいました。

■龍谷大学社会学部の「びわ湖・滋賀学」の授業、これまで琵琶湖博物館の学芸員の先生方にお願いをして、チェーンレクチャーによる授業を実施してきました。しかし、今年度は、zoomによるオンライン授業と、展示を用いた博物館での対面式授業の両方を組み合わせた、ハイブリッド型の授業を、集中講義で実施いたします。ちょっと画期的かな…と、個人的には思っているわけなんですが、履修している学生の皆さんはどう反応されるでしょうね。ちなみに、社会学部の学生だけではなく、他学部や、他大学の学生の皆さんも履修されています。

■私の役割はコーディネーターです。授業は担当しませんが、zoomの操作や、博物館での対面式授業のサポートになります。楽しみです。トップの写真ですが、琵琶湖博物館のある烏丸半島から琵琶湖大橋方面に向かって撮ったものです。

コロナ禍での大学

■金曜日の2限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・中央」です。昨日は、大津市役所の職員の方と学生の皆さんが、zoomでミーティングを行いました。ありがとうございました。昨日ご相談したこと、学生の皆さんは懸命に取り組んでくれると思います。すでに地域の世話役の方にも学生の皆さんの取り組みについては説明してあり、地域や行政の理解や支援のもとでうまく取り組めるのではないかと思っています。

■昼休みは、たまたま6号館の「社会共生実習支援室」で出会えた同僚と、夏期休暇中に開催されるオープンキャンパスのことについて相談しました。一部、対面式に授業が戻ってきてはいるものの、オンライン授業が多い中で、同僚との何気ない出会いが減っています。たまた出会って、「ねえねえ、あの件だけど」と相談するチャンスが減っているのです。これって、かなり問題ですよね。組織運営に必要な日常的なコミュニケーションが、脆弱化し不安定になってくるような気がします。まあ、そのことはともかく、ちょっとした偶然の出会いでしたが、オープンキャンパスでの方向性も決まりました。社会共生実習の数あるプロジェクトの中でも、「課題発見×課題解決」を理念として取り組むプロジェクトの魅力を、オープンキャンパスに来られる高校生の皆さんには伝えていこうと思います。

■3限は、後期に開講される1回生向けの「現場主義入門」の打ち合わせでした。うちの社会学部のモットーは「現場主義」なのです。学生の皆さんに、講義ではどのような話をしていくのか、夏期休暇にじっくり考えて、授業の準備を行おうと思います。こちらの授業は対面式なのですが、履修者の人数が想定よりも多い場合、ハイブリッド型の授業になります。

■4限は4回生のゼミでした。ハイブリッド型の授業です。とりあえず、全員が卒論執筆に向けて、研究の進捗状況の報告を終えることができました。かなり研究の焦点がはっきりしている人から、まだまだぽんやりしている人まで、様々です。というこで、これから夏期休暇までの間、集中的に面談を行う予定です。1人30分。全員で19人だから、合計9時間半になりますね。2週間にわたって、空いている時間帯で面談を行っていきます。コロナ禍の大学、こんな感じです。

授業も会議も地域連携もオンライン

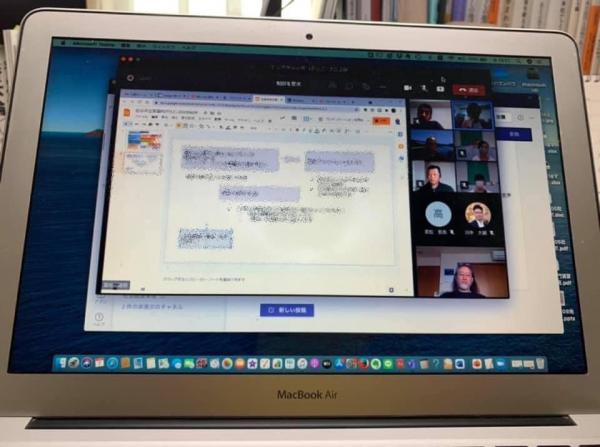

■今日は、2限が「地域再生の社会学」のオンライン授業でした。今日は自宅からでした。それが終わったら、LINEにメッセージが…。社会学部の「社会共生実習」の関係者によるFDサロンが開催されているので、早く出席するようにとの事務局からの連絡でした。授業が終わってほっとしていて、すっかりサロンがあることを忘れていました。FD は Faculty Development の略で、大学や学部の教育内容・方法を組織的に行うことですが、今回の場合はサロンとついているように、堅苦しくならずに自由に語り合おうことを目的としていました。

■すぐに、teamsで会議に参加しました。私自身は授業でzoomを使っていますが(大学が推奨しているのはGoogleハングアウトMeet)、うちの大学は会議の類はteamsなのです。昨年春のコロナ感染拡大の頃から、オンラインで会議が開催されるようになりました。私自身、まだ、よくteamsを使いこなせているわけではないのですが、まあ、なんとか最低限の使い方はできるようになっているのかな…という感じです。FDサロンの進行役の方は、teams上でディスカッションの経過を図示しながら進めてくれました(この投稿の写真のように)。こんなこともできるんですね。私はやったことはありませんけど。

■この1年ちょっとの間に、すっかりzoomとかteamsとか、当たり前のツールになり、いろんな仕事が進められるようになりました。コロナとはいえ、何かすごい急激な変化だと思うのですが、こんなことを思うのは私だけでしょうか。落ちこぼれないように、ちょっと必死です。2007年にiPhoneが発売された時、いち早く購入した類の人だったのですが、今は、コロナ禍で、世の中(職場)の変化にけっこう必死になってついていこうとしています。退職まであと6年ですが、なんとかなるのかな。落ちこぼれずにすむのかな。心配。

■さて、今日のFDサロンでは、コロナ禍の中で地域連携型の実習を進めていくための苦労話だけではなく、将来のカリキュラムについてもいろいろ意見交換をすることができました。仮に新しいカリキュラムが動き始めているにしても、その時、私はとっくに退職していることでしょう。それでも、長年このような実習に関わってきた者としては、経験的にいろいろ考えてきたことがあります。そのような経験知を、私よりも若い教員の皆さんに伝えておきたいと思うのですが、どう思われているでしょうね。微妙…。迷惑かもしれません。まあ、それも仕方がありませんかね。

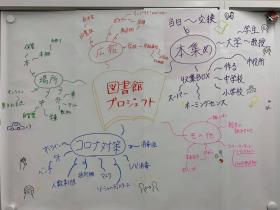

■FDサロンが終わったあとは、遅い昼食をとって、いろいろ溜まっている事務的な仕事やメールでの連絡を行いました。今日、良かったなと思うことは、「社会共生実習」で私が担当している「地域エンパワねっと・中央」に関連して、地域の方とLINEのビデオ通話を使ってご相談ができたことです。以前の投稿にも書きましたが、昨年度、履修していた学生の皆さんは、絵本や漫画を媒介に、地域の親子がつながっていくためのプロジェクト「図書館プロジェクト」を立ち上げようとしていました。残念ながら時間切れで取り組むまでには至りませんでしたが、その先輩が残したプロジェクトのプランを、後輩たちが引き受けて具体的に取り組んでいこうとしています。

■今日は、そのことに関連してのご相談をさせていただきました。とても前向きにお聞きいただき、いろいろ側面からご支援いただけることになりました。本来であれば、こういった地域の方への相談等も学生の皆さん自身でするべきなのですが、コロナのため学外で活動できる時間が足りなくなっていることから、私も側面から応援することにしたのでした。金曜日、この「図書館プロジェクト」に関連して、学生の皆さんは、市役所の職員の方ともzoomでミーティングをすることになっています。これから紆余曲折、そしていろいろ難関が待ち構えていると思いますが、それを乗り越える中で、様々な力を身につけてもらいたいと思っています。

■zoom、GoogleハングアウトMeet、teams、LINE…これからさらにどうなっていくのかな。いろいろ新しいものが出てくるんでしょうね。

マインドマップのグループワーク

■今日の「地域エンパワねっと・中央」(龍谷大学 社会共生実習)では、「地域エンパワねっと」13期生の先輩たちが残したアイデア「図書館プロジェクト」を具体化するために、14期生たちが「マインドマップ」を使ったグループワークに取り組みました。

■13期生(現在3回生)は、コロナ禍で思い出づりができない小学生のために、地域の皆さんと一緒に小学校の校庭で「スカイランタン」を飛ばすイベントを開催しました。じつは、13期生は、もうひとつ「図書館プロジェクト」の企画も立ちあげようとしていたのですが、時間切れで、具体化するところまでは活動ができませんでした。

■14期生は、コロナ禍で具体的な活動をなかなか始めることができない中、先輩たちの提案を具体化することにからまずは取り組み始めました。このプロジェクトでは、コロナ感染に最大限配慮しながら、絵本を楽しむことを通して、地域の人びとが(親子同士)の「つながり」が生まれることを目指していきます。

緊急事態宣言解除後の「まち歩き」

■指導している「社会学共生実習(地域エンパワねっと・中央)」、緊急事態宣言もやっと解除になり、今日の午前中は、フィールドである大津市の中心市街地に出かけて「まち歩き」を行いました。全部で3.5kmほどの距離ですが、3時間、ポイントごとに私が説明をしながらじっくりと街中を歩きました。「これってとっても贅沢な3時間なんじゃないの〜」…と私は思うのですが、学生たちはどう感じたことでしょうね(^^;;。

■これまで、zoomを使って地域の方にお話を伺ったり、私が地域社会学の観点から自治会等の地域住民組織、また大津の中心市街地の歴史等について講義をしてきました。本当にしっかり受講してくれましたが、今日は、大学の座学で学んだことと、実際に歩きながら確認したことが、自分の中でうまくつなげることができたでしょうか。そうあって欲しいな〜。

■社会共生実習は、時間割上では金曜日の2限ということになります。今年度履修している学生の人数は7人(今日は風邪で1人欠席)なのですが、2限の前後の1限や3限に別の授業を履修している学生もいます。全員が揃って活動できるまとまった時間を取ることができません。そのようなこともあり、フィールドでの活動は土日になるのですが、アルバイトのシフトとの調整も大変です。後期は、少しその辺りのこともそれぞれ各自で考慮して時間割を組んでくれるのではないかと思っています。お互いに協力してほしいと思います。

■これからは、1期上の先輩たちが残した「図書館プロジェクト」を引き継いで取り組む予定です。また、自分たちのプロジェクトも立ち上げていく予定です。これは個人的な印象でしかありませんが、今の学生の皆さんからすると、この授業はなかなかチャレンジングな内容なのではないかと思います。エネルギーと強い思いが必要です。その分、頑張れば貴重な経験ができるのではないかと思います。学生たちの学びを、引き続き応援してまいります。

引き続きオンライン授業

■緊急事態宣言が解除されましたが、どうも1回生や2回生の授業から対面式に戻していくようです。私の今日の授業「地域再生の社会学」は、3回生以上が履修する科目です。そのため、オンライン授業を継続することになりました。残念ですが、仕方がありません。オンライン授業にもそれなりに慣れてきているわけですが、学生の皆さんの表情を確認せずに授業することって、やっぱり大変だなあと思ってしまうわけです。

■いつもはオンライン授業なので、大学には行かずに、自宅の書斎からzoomを使って講義をしていましたが、今日は出勤しました。というのも、履修している学生の皆さんに、18年前、VHSに録画した報道番組を見てもらうことにしたからです。あらかじめ、VHSのビデオテープをDVDにダビングしておけばよかったのですが、間に合いませんでした。ということで、VHSのデッキが置いてある教室でプロジェクターを使ってビデオテープを再生し、それを外付けのカメラで写してzoomで配信することにしました。外付けのカメラは、机の上に椅子を置いて、椅子の背もたれになんとか固定しました。ちゃんとカメラを固定できる三脚を用意しておけばよかったのですが…。今回、なんとか授業を終えることができましたが、とても情けない気分です。