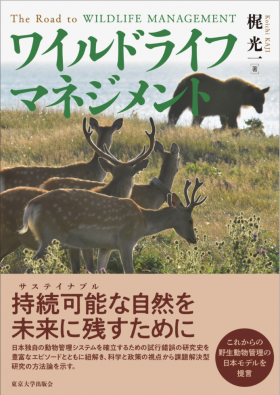

『ワイルドライフマネジメント』(梶光一 著)

■著者の梶光一先生に送っていただきました。ありがとうございました。『ワイルドライフマネジメント』。このような本です。

■著者の梶光一先生に送っていただきました。ありがとうございました。『ワイルドライフマネジメント』。このような本です。

課題解決型研究の方法論を示す

野生動物とともに生きるために――シカ、クマ、イノシシなどの野生動物と人間との関係が保護から管理へと変化してきた歴史をたどりながら、科学と政策の視点から、これからの野生動物管理システム、野生動物管理教育、野生動物管理の日本モデルについて提言する。

【主要目次】

はじめに

第1章 有蹄類の爆発的増加――個体群動態をめぐる議論

第2章 個体群動態――洞爺湖中島のシカ

第3章 シカ管理――知床・イエローストーン・ノルウェー

第4章 定点観測と長期モニタリング――個体群変動のプロセスとメカニズム

第5章 フィードバック管理――順応的管理へ向けて

第6章 世界の野生動物管理の歴史――自然を管理するということ

第7章 日本の野生動物管理の歴史――保護から管理へ

第8章 個体群管理から生態系管理研究へ――ランドスケープの視点

第9章 野生動物管理システム研究――研究経営論

第10章 人口縮小時代の野生動物管理――持続可能な地域のために

第11章 野生動物はだれのものか――野生動物管理とステークホルダー

第12章 大学の野生動物管理専門教育――実現に向けた取り組み

第13章 野生動物管理の日本モデル

おわりに

さらに学びたい人のために

■梶先生ご自身の研究を総括するようなご著書だと思います。梶先生は、野生動物の管理のための文理融合型研究を進める際に、私たちが琵琶湖の流域管理で提案した「階層化された流域管理」(『流域環境学 流域ガバナンスの理論と実践』,2009,京都大学学術出版会)の考え方を積極的に取り入れてくださっていました。そのことを、このご著書の中でも丁寧に説明してくださっています。ありがとうございました。具体的には、第9章「野生動物管理システム研究―研究経営論」の中で取り上げていただきました。また「さらに学びたい人へ」では、文献紹介の筆頭に、私たちの『流域環境学-流域ガバナンスの理論と実践』を挙げてくださっています。「空間スケールに注目した『階層化された流域管理』といてう概念は、私たちの野生動物管理システム研究の道標となった」とご紹介いただきました。大変光栄に思います。

■以前、梶先生がご所属されていた東京農工大学でお話をさせていただいたこともありました。梶先生は生態学者で、私とは専門とする分野が違いますが、こうやって文理融合型プロジェクトの研究を通して交流できたこと、そしてプロジェクトの参考にしていただいたこと、とても幸せに思っています。

■以下の投稿もご参照ください。

「真宗と聖徳太子」(龍谷ミュージアム)・「親鸞 生涯と名宝」(京都国立博物館)

■昨日、住んでいる大津市は市会議員選挙でした。投票所まで歩いたのですが、せっかくだからと、投票を済ませたあとも次の駅まで歩くことにしました。距離は約4kmで、234kcalを消費しました。投票とウォーキングを済ませた後は、京都の龍谷ミュージアムと京都国立博物館へ移動しました。

■今年は、親鸞聖人御誕生850周年・立教開宗850年の記念の年ということもあり、両方の博物館ともな親鸞聖人に関係する展覧会を開催しています。JR京都駅から龍谷ミュージアムまではもちろんのことなんですが、龍谷ミュージアムから京都国立博物館までも歩きました。2つの博物館の間は約2kmです。大した距離ではありませんね。120kcal消費しました。でも、昨日は、自宅からの行き帰りも含めて全体では8kmは歩いているかなと思います。

■2004年に龍谷大学に勤務してから、浄土真宗のことを「自分なりに」の限定付ではありますが勉強をしてきました。その勉強が今日は少し役に立ちました。音声解説を元に観覧しましたが、本物の歴史史料を拝見できて大変勉強になりました。図録も2冊、きちんと購入しました。もっとも、帰宅時のリュックがとても重くなってしまいました。

『環境社会学事典』(環境社会学会[編]、丸善出版)

■注文していた『環境社会学事典』(環境社会学会[編]、丸善出版)が手元に届きました。学会設立30周年の記念事業として、環境社会学会の総力を結集して取り組まれたものです。立派な時点ができあがったなあと思います。一項目につき見開き2ページ。コンパクトに説明がなされており、基本的な、また重要な文献がきちんとわかるようになっています。ご苦労様でした。事典ではありますが、専門分野の異なる方達や、大学院生の皆さんの研究ガイドとして活用できるのではないかと思っています。

■注文していた『環境社会学事典』(環境社会学会[編]、丸善出版)が手元に届きました。学会設立30周年の記念事業として、環境社会学会の総力を結集して取り組まれたものです。立派な時点ができあがったなあと思います。一項目につき見開き2ページ。コンパクトに説明がなされており、基本的な、また重要な文献がきちんとわかるようになっています。ご苦労様でした。事典ではありますが、専門分野の異なる方達や、大学院生の皆さんの研究ガイドとして活用できるのではないかと思っています。

■私も執筆に参加させてもらっているので、著者割引で少し安くなりました。社会学を専門にしている人でも、普通は購入しない事典かもしれません。とはいえ、この事典は、社会学を専門とせずとも、環境問題を研究される方であれば、購入する価値のある事典ではないかと思っています。ただし、環境社会学を専門とする人たちであれば、この事典のひとつひとつの解説の背後にある、メタ理論までも含めて読み取らなければ意味がないのかなとも思います。ページの間の火花のようなものを感じ取る必要があるでしょう。

■ところで、この事典の装丁を拝見して、「あれ…これどこかで見たことがあるような」と思いました。法政大学の堀川三郎さんのwebサイトとなんとなくデザインが似ていたからです。私の勘は当たっていました。カバーの裏を拝見すると、「装丁:堀川三郎+精文堂印刷・デザイン室」となっていました。

フジとクマバチ

■ご近所のフジです。毎年楽しみにしています。すでにたくさんの蕾ができています。これが膨らみ、総状花序を垂れ下げて、そこには紫の小さな花がたくさん咲きます。すると、たくさんのクマバチがやってきます。どうしてクマバチがやってくるのでしょうね。調べてみました。千葉市科学館の公式サイトでこのような説明がされていました。

■ご近所のフジです。毎年楽しみにしています。すでにたくさんの蕾ができています。これが膨らみ、総状花序を垂れ下げて、そこには紫の小さな花がたくさん咲きます。すると、たくさんのクマバチがやってきます。どうしてクマバチがやってくるのでしょうね。調べてみました。千葉市科学館の公式サイトでこのような説明がされていました。

藤の花はクマバチのように力がなければ蜜を吸うことが出来ない、固いフタに閉ざされています。クマバチにとって藤の花は他のライバルに取られない蜜であり、藤にとってはクマバチだけが自分の花粉を運んでもらえるので、受粉できる確率が高くなります。こういった関係を「相利共生(お互いが利益を得られる関係)」と呼び、彼らは切っても切れない関係にあるのです。

■なるほど、そういうことなのか。子どもの頃から、フジの花とクマバチとの間には何か関係があるのかなと思っていましたが、今日、初めて調べてみました。なるほどね〜。クマバチのことをもう少し。こんなふうに生きているんですね。

【追記】■クマバチというと、音楽好きの方たちはリムスキー・コルサコフの「クマンバチの飛行」(熊蜂の飛行)という曲を連想するはずです。wikipediaによる解説ですが、「このロシア語の”Шмель”、英語の”bumblebee”の和名はミツバチ科マルハナバチを指す(ミツバチよりも大型だがクマバチよりは小型)」とのことで、どうも私がいつも見ているクマバチとは違うようです。ちなみに、「クマンバチの飛行」の演奏をご覧いただければと思います。これは、オーケストラ用にかなりアレンジされていますし、演奏自体もかなり演出を盛り込んでいて、普通の演奏とは違いますが、観ていて楽しいです。

シリーズ環境社会学講座第1巻『なぜ公害は続くのか」(新泉社)

■時々、献本ということで本いただきます。やはり環境社会学関係が多いです。今回は、シリーズ環境社会学講座第1巻の『なぜ公害は続くのか 潜在・散財・長期化する被害』(新泉社 )を編者から送っていただきました。ありがとうございました。この第1巻から、シリーズ環境社会学講座全6巻の刊行が始まりました。私も、第6巻「複雑な問題をどう解決すればよいのか」でひとつの章を執筆いたしました。

■時々、献本ということで本いただきます。やはり環境社会学関係が多いです。今回は、シリーズ環境社会学講座第1巻の『なぜ公害は続くのか 潜在・散財・長期化する被害』(新泉社 )を編者から送っていただきました。ありがとうございました。この第1巻から、シリーズ環境社会学講座全6巻の刊行が始まりました。私も、第6巻「複雑な問題をどう解決すればよいのか」でひとつの章を執筆いたしました。

公害は「過去」のものではない。

問題を引き起こす構造は社会に根深く横たわり、差別と無関心が被害を見えなくしている。

公害の歴史と経験に学び、被害の声に耳を澄まし、犠牲の偏在が進む現代の課題を考える。

公害を生み続ける社会をどう変えていくか——。

〈公害の歴史が教えるのは、見えていたはずのものが不可視化されていく過程である。その背後には、環境侵害の影響を背負わされるのが社会的に弱い立場の人びとに偏るという、公害の最初期から続く社会構造もある。

公害の「解決」を強調する動きが、実は公害発生の経緯を引きずるものであり、現在の環境問題にも影響を与えているのであれば、不可視化の仕組みに注意し、それに対抗する方法を考える必要がある。——編者〉

【目次から主な内容】

序章 不可視化される被害と加害……藤川 賢・友澤悠季

I 公害とは何か

第1章 足尾銅山鉱煙毒事件にみる公害の原型……友澤悠季

第2章 新潟水俣病にみる公害被害の現在……関 礼子

第3章 日米の産業廃棄物問題と草の根環境運動……藤川 賢

コラムA 複合公害としてのアスベスト問題……堀畑まなみ

II 環境的不公正の潜在と拡大

第4章 なぜカネミ油症被害者は被害を訴え続けなければならないのか……宇田和子

第5章 熱帯材と日本人——足下に熱帯雨林を踏み続けて……金沢謙太郎

第6章 マーシャル諸島発「核の正義」を求めて……竹峰誠一郎

第7章 環境正義運動は何を問いかけ、何を変えてきたのか……原口弥生

コラムB 環境過敏症という名の「公害」……堀田恭子

III 公害は終わっていない

第8章 NIMBYと「公共性」……土屋雄一郎

第9章 水俣病にとっての六五歳問題——「先天性(胎児性)という問い」から……野澤淳史

第10章 「記憶」の時代における公害経験継承と歴史実践……清水万由子

第11章 環境リスク社会における公正と連携への道……寺田良一

コラムC 公害地域再生が目指すもの……林 美帆

終章 不可視化に抗うために……藤川 賢・友澤悠季

『環境社会学事典』が刊行されました。

『環境社会学事典』が丸善出版から刊行されました。私も「地域と流域」(「第16章 環境社会学と地域づくり」の16-3)を執筆しました。高価格で自ら購入される方は少ないと思いますが、もし図書館等で目にしたら、ぜひ手にとって中をご覧ください。https://t.co/5CPi26HJVI #環境社会学事典

— 脇田健一 (@wakkyken) April 9, 2023

高島市役所での聞き取り調査、棚田サミットの報告書。

■今週の火曜日、午前中は大津市役所で今年度最後の「大津市協働を進める三者委員会」でした。いったん帰宅して昼食を済ませ、午後は高島市役所へ移動しました。市役所では、総合戦略課の課長さんからお話を伺いました。まあ、聞き取り調査ですかね。高島市は、2022年の市人口が転入が転出を3人上回る「転入超過」となったことが、ニュースになりました。そのこととも関係するのですが、高島市への移住促進や関係人口の創出に関する取り組みについてお話を伺いました。また、高島市と龍谷大学との連携に関しても意見交換を行いました。楽しい聞き取り調査でした。写真は、帰りの電車の中から撮ったもの。今日は天気が良いし、気分が良いです。

■高島市役所では、昨年の秋に開催された「第27回全国棚田サミット」の報告書をいただきました。事例発表、基調講演、3つの分科会、全ての記録がこの報告書の中に収められています。力が入っています。文字起こしも、業者さんに委託せず、全て市役所の職員の皆さんでされたのだそうです。そのような作業、今回の棚田サミットの成果を、改めて深く理解する上で良い経験になったとのことでした。ちなみに分科会のコーディネーターは、龍谷大学の3人の教員が担当しました。社会学部の坂本清彦先生、経済学部の西川芳昭先生、そして私です。また、この3人に加えて、社会学部の岸本文利先生、農学部の山口道利先生、金子あき子先生、田邉公一先生も一緒に、あわせて7人で高島市からの委託研究に取り組んできました。前述したように、この棚田サミットをひとつのきっかけとして、これから高島市と龍谷大学の連携がさらに深まっていけば素敵だなと思っています。

■高島市役所では、昨年の秋に開催された「第27回全国棚田サミット」の報告書をいただきました。事例発表、基調講演、3つの分科会、全ての記録がこの報告書の中に収められています。力が入っています。文字起こしも、業者さんに委託せず、全て市役所の職員の皆さんでされたのだそうです。そのような作業、今回の棚田サミットの成果を、改めて深く理解する上で良い経験になったとのことでした。ちなみに分科会のコーディネーターは、龍谷大学の3人の教員が担当しました。社会学部の坂本清彦先生、経済学部の西川芳昭先生、そして私です。また、この3人に加えて、社会学部の岸本文利先生、農学部の山口道利先生、金子あき子先生、田邉公一先生も一緒に、あわせて7人で高島市からの委託研究に取り組んできました。前述したように、この棚田サミットをひとつのきっかけとして、これから高島市と龍谷大学の連携がさらに深まっていけば素敵だなと思っています。

特集「日本の食が危ない!」(『文芸春秋』4月号)

■ ひさしぶりに『文藝春秋』を購入しました。今、哲学者の柄谷行人さんの『力と交換様式』という本を読んでいることもあり、柄谷さんへの関心が強まって、『文芸春秋』4月号に載ったインタビュー記事を読んでみたかったのです。でも、手元に届くと4月号の特集は「日本の食が危ない!」。こっちの方が、インパクトは強いです。

■ ひさしぶりに『文藝春秋』を購入しました。今、哲学者の柄谷行人さんの『力と交換様式』という本を読んでいることもあり、柄谷さんへの関心が強まって、『文芸春秋』4月号に載ったインタビュー記事を読んでみたかったのです。でも、手元に届くと4月号の特集は「日本の食が危ない!」。こっちの方が、インパクトは強いです。

■先日、理事長しているNPOの理事会でも、この特集のことが話に出てきました。というのも、先日、大津市内で有機農業に取り組む農家の方達とお話をした際、そのうちのお一人から強くお勧めがあったからです。「日本食が危ない!」(鈴木宣弘・東大大学院農学研究科)、「農家が嘆く『有機栽培』の壁」(奥野修司・ノンフィクション作家)この2つをまず読んでみます。こういう煽るようなタイトルを見ると読みたくない方もおられるとは思いますが。

『わたしのコミュニティスペースのつくりかた』

■届きました。素敵な本だな〜。本のタイトルを見て、心の中にモワモワとイメージが湧いてきて、ちょっとワクワクしてくる人は、ぜひ手に取って読んでみてください。なにより、タイトル通り「わたしのコミュニティスペースのつくりかた」が具体的に書いてあります。構成が素敵だな〜と思います。

■届きました。素敵な本だな〜。本のタイトルを見て、心の中にモワモワとイメージが湧いてきて、ちょっとワクワクしてくる人は、ぜひ手に取って読んでみてください。なにより、タイトル通り「わたしのコミュニティスペースのつくりかた」が具体的に書いてあります。構成が素敵だな〜と思います。

■以下は、amazonに掲載されていた紹介文です。

イメージづくりからオープン準備、運営までの困りごとにQ&Aで答えるほか、民営図書館「みんなの図書館さんかく」、地域の文化複合拠点「ARUNŌ」の完成までのストーリー、全国のコミュニテイスペース運営者の体験談、企画や予算、契約、宣伝、取材対応、事業の継続性までのハウツウなど盛りだくさんの内容です。

場づくり・運営のかなり具体的な実践手法を紹介しておりますので、地域に溶け込むような場づくりに興味を持っていらっしゃる方にぜひ手に取っていただきた1冊です。

■こちらは、この本の著者のお一人である土肥潤也さんが運営する私設図書館「みんなの図書館さんかく」に関する記事です。Twitter経由で、このブログにも貼り付けてみました。この記事もぜひ読んでみてください。

私設図書館「みんなの図書館さんかく」を作った男が「余白」を作る理由(榎昭裕)#Yahooニュースhttps://t.co/bfQpeadLU6

— 脇田健一 (@wakkyken) March 7, 2023

■環境問題に関連して、問題解決のための緻密な仕組みを考えて地域に押し付けてるのはやめよう、むしろ「スカスカ設計」の方がいいんだよと常々言ってきました。こんなので大丈夫なのかなという「スカスカ設計」からスタートしながらも、いろんな人が関わりながら現場の中から「こうした方がおもしろいよ」とか、「私はこんなふうに展開してみたい」とか、そう行った動きが創発的に出てくる、新しいアイデアが出てくる、そういうことの方がずっと大切なんだとも言ってきました。そういう自分の「スカスカ設計」の考え方は、土肥さんの「余白」ということと、どこがつながるような気がします。気がするだけかもしれませんが。この私設図書館「みんなの図書館さんかく」に行ってみようと思います。