「コスパ」な人生…そうかな。

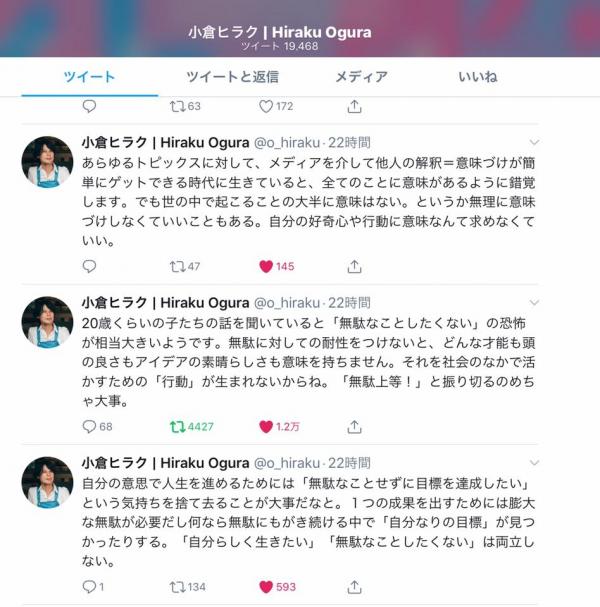

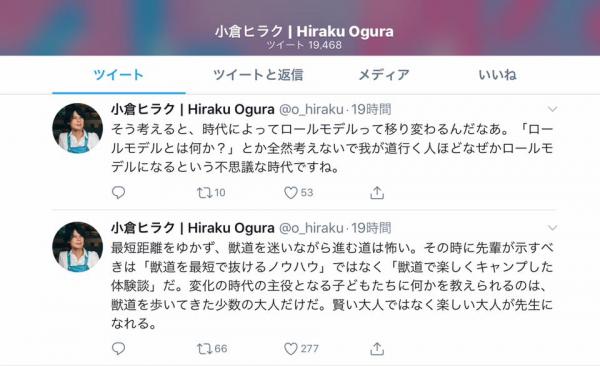

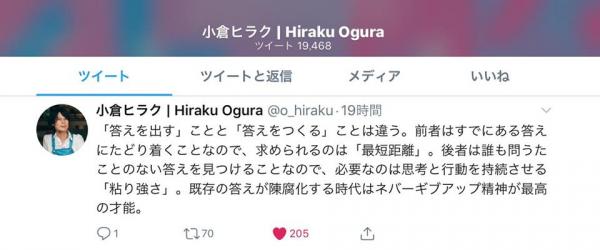

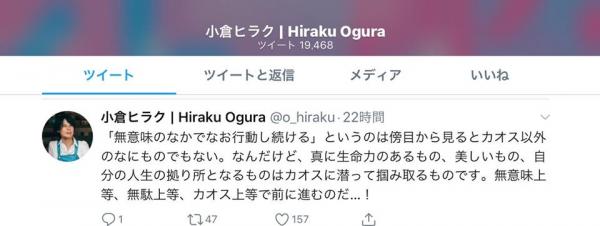

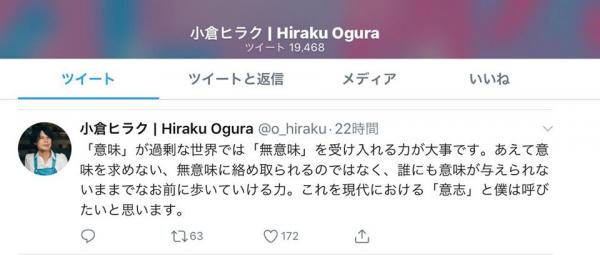

◼︎たまたま、twitterで小倉ヒラクさんという方のツイートを拝見しました。「おっ!!」と思いました。同僚の教員と、似たようなことを話していたからです。

◼︎人はその時々にいろんな選択をしなければ生きていけませんが、多くの学生の皆さんと話をする際に「コスパだけで判断しているとつまらない人生になるよ」と常々言っています。同僚は、学生の皆さんから、「これをやって何の意味があるのですか?」という質問を受けるようです。その際、やる前から意味を見出すことができる「目的として考える意味」と、振り返った時に未来の自分によって見出される「結果としてわかる意味」があって、前者ばかりが気になって後者を考えないのであれば、「誘われたり,呼びかけられたり,出会ってしまったりしたものに対して『よくわからないけどやってみる』を避けると結果として機会損失となってしまうのでは…」と言っておられるようです。新自由主義的・市場原理が生活の隅々にまで浸透しているせいでしょうか、すぐにどうすれば良いのか(短期的な評価)が分からなければ、困ってしまうのです。

◼︎そのような話をしばしば同僚としていた者ですから、以下の小倉ヒラクさんのツイートの強く反応してしまいました。よく見ると、このツイートに1万を超える方達が「いいね」と評価されています。なるほど…なのです。

20歳くらいの子たちの話を聞いていると「無駄なことしたくない」の恐怖が相当大きいようです。無駄に対しての耐性をつけないと、どんな才能も頭の良さもアイデアの素晴らしさも意味を持ちません。それを社会のなかで活かすための「行動」が生まれないからね。「無駄上等!」と振り切るのめちゃ大事。

◼︎小倉ヒラクさんのこのツイートが興味深く、他のツイートも読んでみました。いいですね〜。どんな人なんだろうと思って調べてみると、少し前に購入した『発酵人類学』の著者でした。1983年生まれと言いますから、まだ30歳代。お若いです。小倉さんの公式サイトの「ABOUY ME」で、小倉さんのご経験されてきたことがまとめてありました(一般には、こういうのって経歴っていうでしょうが、それともちょっと違うような)。すごく面白い方ですね。型破りという言葉だと陳腐になってしまいますね。(つづく)

農学部✕(株)ローソン 農学部生考案デザインおにぎり再販開始!

◼︎龍谷大学農学部がローソンとコラボした「新しいお米のカタチプロジェクト」の成果、滋賀県産「みずかがみ」使用おにぎり(「和風だし飯おにぎり」「洋風ブイヨン飯おにぎり」の2品)が再販されることになりました。大学のホームページの記事を転載します。

2019.07.02

農学部✕(株)ローソン 農学部生考案デザインおにぎり再販開始!2017年度~2018年度にかけて、農学部では、農学部×(株)ローソンプロジェクトとして、「新しいお米のカタチプロジェクト」活動に取り組みました。その際、ご協力を得た(株)ローソンの商品(おにぎり)のパッケージデザインに学生のアイデアを使用していただくこととなり、2018年12月に期間限定で発売いたしました。

おにぎりは大変好評で、再発売の声も多数ありました。そんな中、この度7月1日「びわこの日」にあわせて、再発売が決定しました。滋賀県産みずかがみを使用した地産地消の商品は、滋賀県内のローソン約160店舗で販売されています。ぜひご賞味いただき、農学部生がデザインしたパッケージにもご注目ください。<詳細>

販売期間:7月1日(月)~ 7月15日(月)

販売店舗:滋賀県内ローソン約160店舗

販売商品:滋賀県産「みずかがみ」使用おにぎり

(「和風だし飯おにぎり」「洋風ブイヨン飯おにぎり」の2品)

地域のコラボ(大津エンパワねっと)

◼︎昨日の午前中は「大津エンバワねっと」でした。中央地区担当の皆さんは、中央学区自治連合会の皆さんとの協働で進める高齢者を対象としたプロジェクト「我はまちの子、居酒屋クラブ〜一品作って元気になろう〜」の資料づくりに取り組みました。自宅に閉じこもりがちな男性高齢者を対象としたプロジェクトです。サポーターの方達も集まり、一緒に買い物をして、手軽なおつまみを作り、好きな人はお酒もちょっといただきながら、交流を深めていくというプロジェクトです。

◼︎プロジェクトのネーミングは、自治連合会長の安孫子邦夫さんです。学生たちは、この1週間、男性高齢者でも簡単に作ることのできるレシピを手作りの資料にまとめました。味のあるレシビ集ができました。また、これから口コミでメンバーを集めていくのですが、その際に使うチラシも。学生たちがブラッシュアップしたレシピやチラシは、一度、地域の皆さんと一緒に再検討してブラッシュアップしていきます。こうやって実際に資料を作ってみると、まだまだ検討しないといけないこと、詰めないといけないことがわかってきます。

◼︎瀬田東学区を担当する学生さんは、瀬田キャンパスと瀬田東学区が隣接していることから、キャンパス内の各部署に学区からどのような情報(要望等)が入ってきているのかを確認してきました。じっくり時間をかけて地域の課題を掘り起こしていこうとしています。7月28日の報告会に向けて、学生たち、頑張っています

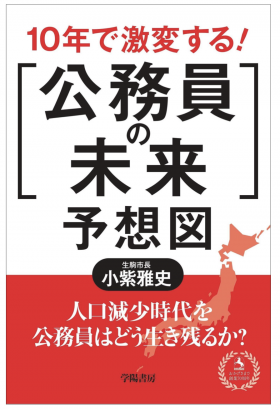

『10年で激変する!「公務員の未来」予想図』(小紫雅史・学陽書房)

■奈良県生駒市の市長である小紫雅史さんが、『10年で激変する!「公務員の未来」予想図』(学陽書房)という本を出版されています。小柴さんは、エネルギーの地産地消、地域活性化を目指し、大阪ガス株式会社、生駒商工会議所、株式会社南都銀行、一般社団法人市民エネルギー生駒と共同で、地域エネルギー会社「いこま市民パワー株式会社」を設立し、社長に就任するなど、ユニークな事業を展開されている方です。この小柴さんの書籍、私、タイトルが気になって購入しました。そして、先日、インターネットで小柴さんによる「DIAMOND online」の記事「公務員の終身雇用制度は10~15年で崩壊する」を読みました。おもしいですね。以下、この記事の紹介をしたいと思います。

■奈良県生駒市の市長である小紫雅史さんが、『10年で激変する!「公務員の未来」予想図』(学陽書房)という本を出版されています。小柴さんは、エネルギーの地産地消、地域活性化を目指し、大阪ガス株式会社、生駒商工会議所、株式会社南都銀行、一般社団法人市民エネルギー生駒と共同で、地域エネルギー会社「いこま市民パワー株式会社」を設立し、社長に就任するなど、ユニークな事業を展開されている方です。この小柴さんの書籍、私、タイトルが気になって購入しました。そして、先日、インターネットで小柴さんによる「DIAMOND online」の記事「公務員の終身雇用制度は10~15年で崩壊する」を読みました。おもしいですね。以下、この記事の紹介をしたいと思います。

■小柴さんは「公務員の終身雇用は確実に崩壊する」と主張されます。「終身雇用が崩壊するからこそ、公務員は、今まで以上に地域や社会に必要とされる人材となるために経験を積み、成長しなければなりません」と主張されます。ここで、ちょっと不思議に思われるかもしれません。というのも、地方公務員法では公務員の身分保障に関する規定があるからです。だからこそ、「地方公務員になりたい」という人も多いのではないかと思います。しかし、小柴さんは、「務員の終身雇用は10~15年後、2030年から2035年をめどに崩壊していく」と予想されています。その理由は3つあります。

■1つめは、(1)単純に多くの公務員を雇用し続けることができない財政状況になるからです。人口減少・高齢化のなかで税収は減り、福祉予算は膨らんでいきます。そうなると、今までのような多くの公務員を雇用し続けることができなくなります。もう、人件費を削減するしかありません。2つめに小柴さんは、(2)AI(人工知能)やICT(情報通信技術)の普及、外部委託の増加により、職員がやるべき業務が大きく減少することを挙げておられます。そして3つめですが、(3)「今後の急激な社会変化や市民ニーズの高度化・多様化等に対応するには、プロジェクトごとに外部から専門家を登用するほうが合理的になるから」とも述べておられます。組織運営を「流動的」で「弾力的」にしていこうというのです。

■このあたりまでくると、公務員を志望されている学生の皆さんのうち、どれほどの割合かはわかりませんが、意欲ががくんと減ってしまっているかもしれません。公務員は未来永劫安定しているということが、思い込みにしか過ぎないということになるのですから。小柴さんは、これからの「地方創生時代に新しい挑戦が求められる今、年齢に関係なく地域に付加価値をもたらすことのできる職員を抜擢したり、中途採用者などの多様な視点を組織に持ち込んだりして、過度な同質性をあえて乱しにいくことが不可欠」とのご意見です。

■それでは、どのような公務員、そして公務員の働き方が求められるのでしょうか。小柴さんは、端的にこうおっしゃっています。「終身雇用が崩壊しても役所が離さない公務員となること」「公務員をやめても食べていける公務員となること」。わかりやすいですね。このような公務員に共通する能力は、「始動力(リーダーシップ)」と「協創の力」の2つになります。自ら「変化」を起こし「挑戦」できる人材、「市民を単なる『お客様』にするのではなく、場合によっては市民にも汗をかいてもらい、共にまちづくりを楽しめる」人材です。具体的には、「市民や事業者の力を借りるべき業務を見極め、その担い手を発掘し、対話やワークショップなどを活用して信頼関係を築き、取り組みを具体化していく力」が求められているのです。後者の「協創力」に関しては、以下のようにわかりやすく説明されています。「共にまちづくりを楽しめ職員」というところ、とても大切ですね。

これからの行政職員、特に市町村職員は、「まちの営業マン」となり、市民を単なる「お客様」にするのではなく、場合によっては市民にも汗をかいてもらい、共にまちづくりを楽しめる職員となることが不可欠となってきます。市民や事業者の力を借りるべき業務を見極め、その担い手を発掘し、対話やワークショップなどを活用して信頼関係を築き、取り組みを具体化していく力が「協創の力」です。

■この小柴さんの主張は、とてもよく理解できます。私自身、現在、市民・民間企業・地方自治体との協働を進めていく取り組み(「三者委員会」)に関わっていますし、「オープン・ガバナンス」という考え方とも連携しながら市民活動(「水草は宝の山」)に取り組んでいるからです。しかし、残念ながら、このような姿勢をもつ人はなかなか会うことはありません。いやいや、実は内には秘めたものを持っている方もおられるのですが、組織の支援がないからできないのです。もちろん小柴さんは、個々の職員に求めるだけてなく、行政の支援に関しても述べておられます。

自治体側にも職員の成長を支援する構えが必要です。終身雇用崩壊の時代においても、職員が地域から必要とされるよう、また、仮に公務員をやめてもしっかりと食べていくことができるよう、若いうちから十分な機会を与え、成長を促す義務と責任がこれまで以上に大きくなるのは当然のことです。

前述した「始動力」「協創力」をしっかりと身に付けることのできる機会を、仕事の中でも研修でも確保するのはもちろん、職員が地域に飛び出し、市民とのコミュニケーションの中で成長することを支援しなければなりません。

具体的には、始動力を伸ばすため、若い職員にもどんどん仕事を任せることです。生駒市も以前は、政策形成・実践研修の受講対象は入庁15年目前後の職員でした。今はこれを入庁2~3年目の職員と一気に対象年齢を下げ、新しい取り組みを若いうちから考え、実行するための支援を行っています。

また、実際の仕事の場でも、小さなことから若手職員が自分の裁量で進められる仕事を与え、任せることも大切です。私はこれを「自分プロジェクト」と呼んでいますが、組織の方針にしっかりと沿う形であれば、組織のメンバーがどんどん自分でプロジェクトを考え、行動に移していけばよく、そういう行動をできる人こそが、官民問わずこれからの時代に必要とされる人材なのです。

■「官民問わず」ということが大切ですね。小柴さんは、「協創力」を伸ばすために「地域に飛び出す公務員」を支援するべしと言われています。副業等、地域に飛び出す活動をしている人は、「本業も今まで以上に頑張らないといけない」なんてことは当然分かってるし、副業をやったほうが本業でも伸びるというお考えです。

理想的には、支援するだけでなく、上司自らが地域に飛び出す姿を部下に見せることです。地域活動をしたくても「やってもいいのかな?」と迷っている部下にとって、地域で活躍する上司の姿は最高の見本であり、安心材料。若手が地域に飛び出すための背中を温かく、力強く押してあげる上司になることが求められています。

■この記事を読んで、これは地方自治体だけの話ではないな…とつくづく思いました。大学という組織も同じだと思います。大学の教員や職員にとっても、良い意味で刺激的なものなのではないかと思います。

「株式会社 革靴をはいた猫」のこと

■以前から、龍谷大学政策学部に在籍していた魚見航大さんという方のことを聞いていました。現在は、政策学部を卒業され、「株式会社 革靴をはいた猫」を経営されています。障がいのある若者と共に訪問型の靴磨きを行う会社を、2017年3月の卒業式を前に起業され、今は、京都市役所の近くに店舗も開店されています。この魚見さんのインタビュー記事を、公益財団法人「信頼資本財団」のホームページに見つけました。この記事を拝見して、ぜひ多くの知り合いの学生のみなさんにも読んでもらいたいなと思い、ブログで紹介することにいたしました。

■以前から、龍谷大学政策学部に在籍していた魚見航大さんという方のことを聞いていました。現在は、政策学部を卒業され、「株式会社 革靴をはいた猫」を経営されています。障がいのある若者と共に訪問型の靴磨きを行う会社を、2017年3月の卒業式を前に起業され、今は、京都市役所の近くに店舗も開店されています。この魚見さんのインタビュー記事を、公益財団法人「信頼資本財団」のホームページに見つけました。この記事を拝見して、ぜひ多くの知り合いの学生のみなさんにも読んでもらいたいなと思い、ブログで紹介することにいたしました。

インタビュー“与えられる存在”から“与え、分かち合う存在へ”

■このインタビュー記事を拝見すると、大学に入学した頃の魚見さんは、何かまちづくりや社会問題に積極的に関わろうとする学生ではなかったことがわかります。地域課題を解決するための政策学部教育プログラム「Ryu-SEI GAP」に参加することで、魚見さんは社会的課題に少しずつ関心を深めていかれたことがわかります。それも、いろんな経験や人との出会い、それは偶然と言ってしまえばそうなのでしょうが、そのような経験や出会いという偶然を自分を成長させることにつなげておられることがわかります。学内にある障害を持った若者が勤務されているカフェ「樹林」での経験もそうです。このカフェに関わりながら、次のような気づきがありました。「周りの人が頑張って障害のあるメンバーたちをサポートするだけでは彼らが生きていくうえで本質的な成長にはつながっていないのではないかと思いました。そのカフェでは就労支援B型といわれる一般就労が難しいメンバーが働いていましたが、彼らにもできることが多くあるように感じていました」。

■このカフェでの経験の後、魚見さんは、障害を持った若者たちと「靴磨き」を事業にしていきます。魚見さんの頭の中で、「靴磨き」と閃めいた訳ではありません。人との出会い、ちょっとした「つぶやき」に似た発言に刺激を受けて決断し、行動に移していったことに、とても関心しました。感性が柔軟で敏感な方だと思いました。その後の展開については、ぜひ、直接、インタビュー記事をお読みいただければと思います。魚見さんたちの企業について、こういったことも語っておられます。「大学の先生や経営者のなかで靴磨きでの起業に唯一賛同してくれた深尾先生に『起業したいです』と言ったら在学中に準備しなさいとのことだったので、起業する方法を調べてなんとか卒業式前日に登記できました」。深尾先生とは、一緒に仕事もすることがありますが、おそらくはご自身のお若い頃からの経験も踏まえて、魚見さんの背中を押されたのではないかと推察します。「唯一賛同してくれた」ということは、ほとんどの大人たちは「やめときなさい」、あるいはそれに近いことを言ったということになります。多くの方は、「まずは、きちんと就職をして、社会人になって社会を勉強してからでも遅くない…」というようなことをアドバイスされたのかなと想像します。本当に、人との出会いは大切ですね。

■インタビュー記事のタイトルは、「“与えられる存在”から“与え、分かち合う存在へ”」です。ここで存在というのは、同僚の職人さんである障害を持った若者たちのことを指しているのだと思います。魚見さんのような卒業生が、私の勤務する社会学部からも生まれて欲しいと思っています。

もぐりの学生(2)

◾️ 今日も、龍谷大学大宮キャンパスで開講されている、高橋卓志先生の実践真宗学研究科「社会実践特殊研究(D)」に「もぐり学生」として出席しました。私のような門外漢を受け入れていただくことに、本当に心より感謝いたします。私自身は、もうじき彦根で始まる予定のプロジェクトのこれからを考える上で、いろいろヒントをいただこうと「もぐらせて」いただいています。しかし、高橋先生の問いに対する院生の皆さん応答も私には興味深くなってきました。

◾️ 今日も、龍谷大学大宮キャンパスで開講されている、高橋卓志先生の実践真宗学研究科「社会実践特殊研究(D)」に「もぐり学生」として出席しました。私のような門外漢を受け入れていただくことに、本当に心より感謝いたします。私自身は、もうじき彦根で始まる予定のプロジェクトのこれからを考える上で、いろいろヒントをいただこうと「もぐらせて」いただいています。しかし、高橋先生の問いに対する院生の皆さん応答も私には興味深くなってきました。

◾️先週は、「苦の現場に立たなければ発心することはできない」という先生のお話がずっと心の中に残っています。この授業に出席されている院生の方達は、全員が浄土真宗本願寺派のお若い僧侶か、これから僧侶になる方達です。高橋先生の授業を履修して、どのように受け止めていかれるのか、これからどのように僧侶として生きていくのか、その辺りのことが気になります。先生のお話では、履修期間の最後の方では院生たちにも変化が現れるとのこと。院生の皆さん、どんな感じになるんだろうと興味津々です。

◾️授業では、先生は「質問及びレスポンスペーパー」を院生の皆さんに配布されます。今日のレスポンスペーパーのテーマは、「伝統仏教の視られ方」です。1つめの質問は、「寺と一般の人々(檀信徒・門徒も含む)との付き合いは希薄になっていると思うか?」。2つめは、「寺は人々にとってどんな場所か?」。3つめは「どんな寺の活動(行事)を人々は期待すると思うか?」。4つめは「僧侶は死に直面した人々の支えになっているか?」。5つめは「具体的な支えとは」…このような質問を授業の初めにアンケート形式で院生の皆さんに書いてもらい、院生の皆さんが書かれた内容を手掛かりにしながら、授業は展開していきます。最後に、授業の感想や気付きを書いて、授業の最後に提出することになっています。私の個人的な感想で言えば、高橋先生が院生の皆さんに伝えたいことと、院生の皆さんが真宗の教義に基づき真面目に考えておられることのの間には、なにか乖離があるように思いました。この乖離も、授業が進むうちに変化していくのでしょうか。楽しみです。私にとって、この授業に出席することは、何か一種のFD活動のような気がしないでもありません。ありがたいことです。

◾️ところで先週は、教室にいて肌寒い感じがありました。いつになったら暖かくなるのか…という感じでした。ところが、この1週間でとても暖かくなりました。外を歩いていると、昼間は、「暖かい」を超えて「暑い」時もありました。年々春の期間が短くなっていくような感じがします。それはともかく、大宮キャンパスは、いつきても気持ちが良いです。そもそもの設計の根底にある思想に何か宗教的なことが込められているのだろうか…と、ふと思ったのですが、実際のところはどうなんでしょうね。

【追記】◾️「苦の現場に立たなければ発心することはできない」と高橋先生が院生の皆さんに繰り返し話されることを横で聞きながら、自分が修士課程の時のことを思い出しました。その時の指導教授である領家穰先生から、ことあるごとに「脇田、本気になれ!!」と叱られていたからです。「お前は、何のために社会学をやっているんや」ということでもあります。領家先生の「本気」と、高橋先生の「発心」とは、私の中ではどこか繋がるところがあります。

高齢者とまちづくり

■先ずは、左の写真から。昨年の11月、彦根の農村地域で始める「終活を視野に入れたまちづくり」のキックオフミーティング…という名の呑み会を開きました。集まったのは、県職員OBで元副知事の田口宇一郎さん、滋賀県社会福祉協議会の谷口郁美さん、龍谷大学の非常勤講師で尼崎の西正寺の僧侶、お寺を地域に開いていく活動に取り組む中平了悟さんの皆さんです。一昨日は、そのうちの谷口さんと中平さんに再びお集まりいただき、人の終末「老→病→死」をシームレスに支えるために、医療と福祉と宗教が一体化した仕組みを地域づくりの中で生み出していくことはできないか…ということを課題にミーティングを行いました。福祉のプロである谷口郁美さんと宗教のプロである中平了吾さんのお二人と議論させていただき、いよいよプロジェクトも具体的な一歩を踏み出せるかな…という状況になってきました。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のテーブルで、まずはガチで1時間半議論をしました(酒抜き)。そして、当然のように、その後は懇親です(酒あり)。お2人からは、実に有益なお話を伺うことができました。ありがとうございました。次は、彦根に現地で地域の皆さんもご参加いただく作戦会議を開催しようと思っています。

■2枚目の写真。こちらは昨日のものです。またまた大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。「あんたには、『利やん』しかないのか」と呆れられるのかもしれませんが、正直のところ「利やん」しかありません。まあ、それはともかく、この日は、大津市の中央学区にある市民センターで、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」コース(社会共生実習・「地域エンバワねっと」)に関する、地元の皆さんとの定例の会議が開催されました。「大津エンパワねっとを進める会中央」です。この日は、地域の皆さんから興味深い提案がありました。地域で引きこもっていて高齢の男性を誘い出して、スーパーで一緒に買い物をして(スーパーで買い物をされたことがない…)、ちょっとした料理もできるようになっていただき…みんなでおつまみを作って飲み会をする「おつまみクラブ」という大津の街中でのプロジェクトの提案です。なんだか「楽しそう」ですね。これからの時代、地域における様々な活動には「楽しい」に加えて、心が満足する「嬉しい」や、胃袋が満足する「美味しい」も必要になってくると私個人は考えていますが、この「おつまみプロジェクト」はその3つの「しい」にぴったりの活動です。もちろん、これは基本的なアイデア、そしてアウトラインであって、ここに学生の皆さんが地域の皆さんと力を合わせて様々な知恵を付け加えて肉付けしていく必要があります。「大津エンパワねっと」を履修している学生の皆さんの挑戦が始まります。

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私の場合、地域づくりの活動のスタートやアイデアを涵養してく上で、必要不可欠な場所なのかもしれません。

「テラからはじまる人と人の輪」中平了吾さん

◾️昨年の11月、彦根の農村地域で始める「終活を視野に入れたまちづくり」のキックオフのミーティング…という呑み会を開きました。集まったのは、県職員OBで元副知事の田口宇一郎さん、滋賀県社会福祉協議会の谷口 郁美さん、龍谷大学の非常勤講師で尼崎の西正寺の僧侶、お寺を地域に開いていく活動に取り組む中平了悟さん。集まったのは、もちろんですが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。その日のキーワードは「農芸」、そして「高齢者&子ども」。「農芸」と「高齢者&子ども」を核に、医療と福祉と宗教が三位一体になったまちづくりのモデル事業を展開したいよね…という話になりました。健康寿命を伸ばして、最期を皆で支え合うまちづくり…ですね。その時、近いうちに次のミーティングを開催しようということになっていたのですが、怠慢な私のために、次のミーティング開催が延び延びになってしまっていました。これではいかんと、来週、ミーティングを開催するための準備の議論をすることになりました。楽しみです。

◾️昨年の11月、彦根の農村地域で始める「終活を視野に入れたまちづくり」のキックオフのミーティング…という呑み会を開きました。集まったのは、県職員OBで元副知事の田口宇一郎さん、滋賀県社会福祉協議会の谷口 郁美さん、龍谷大学の非常勤講師で尼崎の西正寺の僧侶、お寺を地域に開いていく活動に取り組む中平了悟さん。集まったのは、もちろんですが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。その日のキーワードは「農芸」、そして「高齢者&子ども」。「農芸」と「高齢者&子ども」を核に、医療と福祉と宗教が三位一体になったまちづくりのモデル事業を展開したいよね…という話になりました。健康寿命を伸ばして、最期を皆で支え合うまちづくり…ですね。その時、近いうちに次のミーティングを開催しようということになっていたのですが、怠慢な私のために、次のミーティング開催が延び延びになってしまっていました。これではいかんと、来週、ミーティングを開催するための準備の議論をすることになりました。楽しみです。

◾️ところで、このミーティングに参加してくださる中平了悟がインタビューを受けた記事を見つけました。「テラからはじまる人と人の輪」です。ぜひ、お読みいただければと思います。

「学生まちづくりLab」報告会

◾️龍谷大学エクステンションセンター(龍大REC)と、仰木の里学区自治連合会、そして大津市役所と連携して取り組んでいる「学祭まちづくりLaboratory」(以下、「学生Lab」)。今日は瀬田キャンパスで、越大津市長をお迎えして学生研究員の皆さんが報告を行いました。

◾️都市郊外の新興住宅地では、少子高齢化が進行に伴い、様々な問題が発生しています。これは全国的な問題となっています。この少子高齢化に伴って発生する様々な問題を緩和し、地域の暮らしやすさや魅力を創出し、地域力を向上させていくために、「学生Lab」の学生研究員の皆さんは、地域の皆さんや市役所と連携しながら活動に取り組んでいます(オープンガバナンスとオープンデータが合体した取り組みです)。今年度は実質的な活動時間が3ヶ月程度であったことから、まずは地域の実情把握と課題の整理に取り組みました。

◾️学生研究員の皆さんの報告を聞かれた越市長からは、これまでの取り組みのプロセスや、今後の展望(まちづくりのアイデア)に関して、様々な質問をいただくことができました。そのような市長からいただいた質問に、学生研究員の皆さんは、自分たちの意見や考えをきちんと述べておられたので、市長も満足されたご様子でした。学部の枠を超えて、自らチャレンジしようと応募してこられた学生研究員の皆さんだけあって、力を持っておられるなあと、大変感心しました。さて、具体的な取り組みの成果に関してですが、そのうちにfacebookでもご紹介できる時がやってくるのではないかと思っています。

◾️学生研究員の皆さんが説明した展望については、市長からアドバイスを頂くこともできました。また、市内にある自治会で取り組まれているユニークな取り組みに関するご紹介もありました。市役所でも、そういったユニークな取り組みの複数の事例を把握されているようです。私の思いつきですが、そういった事例のノウハウが、「まちづくり事例バンク」として社会的にシェアされると良いなと思いました。

蕪栗沼

◾️3月11日(月)、岩手での仕事を終え、お世話になった方達にもご挨拶も済ませ、朝7時の新幹線で盛岡を出発しました。次の目的地は宮城県大崎市の蕪栗沼でした。「ふゆみずたんぼ」に取り組む農家、齋藤肇さんに会いに行ってまいりました。宮城県大崎市にある東北新幹線古川駅で下車し、近くで予約していたレンタカーを借りて、一路、蕪栗沼近くにある斎藤さんのお宅へ。ちょうど春からの農作業に向けてトラクターの整備をされているところでした。普通、滋賀の農家だと、兼業からの収入(サラリーマンとしての給与)でトラクターを買い替えていくわけですが(どなたも、できるだけ長持ちするように整備はされますが…)、斎藤さんの場合は、中古の古いトラクター2台を非常に安く購入して、1台からは部品を取り出し、1台を修繕・整備することで、営農にかかる経費を削減されています。斎藤さんは、若い学生の頃、経営学を勉強されており、経営的に合理的かどうかをきちんと判断した上での対応です。外で働いてお金を稼いでも、その金が農機具に消えていくのならば意味がない。その分を自分は農業に集中したい。農機具にかかる費用を安くすれば問題はない。簡単に言えば、そのような判断でしょうか。だから、斎藤さんは農家なんですが、ご自宅の作業場の一部の雰囲気はどこか自動車整備工場のようでもあります。

◾️そのような作業場の2階に案内してもらいました。今は使われていない部屋があり、そこの窓からは、蕪栗沼に隣接する農地を眺めることができます。ここで、少し脇道に逸れます。地元の「特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこくらぶ」のホームページでは、蕪栗沼を以下のように解説されています。

蕪栗沼は、宮城県北部の平野部にある、面積約150ha(1.5平方キロメートル)の低地性湿地です。周辺3つの水田とともに遊水地として整備されており、増水時に一時的に水を貯めることで周囲の家屋や水田を洪水から守っています。国の天然記念物に指定されているマガンの越冬地で、国内に飛来する半数の約7万羽が利用しており、国際的に重要な湿地を保護するラムサール条約に指定されています。

◾️この解説の中にある「周辺3つの水田」の1つが、斎藤さんが交錯している農地になります。また、解説の中では説明されていませんが、蕪栗沼に流れ込む複数の河川が沼の周囲に三角州を作り、そこで江戸時代から戦後直後まで干拓による農地の開発が行われてきました。斎藤さんが交錯している農地も、そのような干拓によってできた農地です。この干拓地の水田に冬期湛水(冬場に水田に水を張る)が行われてきました。この辺りのことを、環境省の生物多様性に関するページで次のように解説しています。

蕪栗沼は、宮城県の北上川水系にある面積約150haの沼です。「沼」といっても大部分はヨシやマコモで覆われている「湿地」で、周辺は沼を干拓してできた水田に囲まれています。

蕪栗沼は、国の天然記念物に指定されているマガンを含めた220種類以上の鳥類のほか、メダカやゼニタナゴなど絶滅危惧種127種も確認されている生物多様性の宝庫です。平成17(2005)年、ガン類のねぐらである蕪栗沼とその周辺の水田が、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約であるラムサール条約に登録されました。周辺の水田では、冬の間に田畑に水を張る「ふゆみずたんぼ」(冬期湛水)を実施し、ガン類のねぐらを分散する取り組みを行っており、これにより農地と湿地の両機能を併せ持つ「農業湿地」という新しい価値観が広まりつつあります。

◾️詳しくは、リンク先の環境省のページにある解説をご覧いただきたいと思いますが、簡単に言えば農家による「ふゆみずたんぼ」の取り組みとマガンがうまく共生する仕組みが生まれたようです。マガンが一箇所に集中していると伝染病が広まる危険性があり、「ふゆみずたんぼ」によりねぐらが分散するとその危険性を低くすることができます。また、マガンをはじめとして渡り鳥が飛来する「ふゆみずたんぼ」では、鳥の糞が良質な肥料になり、雑草等も鳥が食べてくれるので除草剤を使用しなても良いなどの効果があるのだそうです。かつては、稲刈りをした後、農家にとってみれば、干してある稲を食べる害鳥であったマガンと共生できるようになったのです。

◾️話を元に戻しましょう。斎藤さんは、鳥類をはじめとする水田の生物多様性をテーマに掲げて活動している「NPO法人田んぼ」の皆さん、そしと鳥に関心を持つ市民の皆さんと一緒に、蕪栗沼や「ふゆみずたんぼ」に飛来するマガンをはじめとする鳥たちの調査をされています。その調査結果については、鳥類学会で発表されています。大変活発に調査研究も進めておられるのです。斎藤さんは、お宅の作業場の2階を、そのような調査研究の拠点、そして観察基地として改装されるプランを私に説明してくれました。

◾️この後、ご自宅の中二階にある資料館に移動しました。斎藤さんは、民俗学や歴史にも非常に関心があり、こまめに資料をたくさん集めておられます。そのコレクションが、中二階を改装して作った資料館に展示してあるのです。その片隅にある斎藤さんの書斎で、お昼近くまで、なんだかんだといろんな話をしました。普通、社会学者が農家を訪問すると、ICレコーダーで録音しながらノートに記録をとりインタビューをするのでしょうが、今回の場合は、そのようなことは一切せずに、ただひたすらおしゃべりをしました。2017年に、大崎地域1市4町(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)と宮城県、関係団体で組織する大崎地域世界農業遺産推進協議会が申請した「未来へつなぐ『生きた遺産』 世界農業遺産 豊饒の大地『大崎耕土』を育んだ巧みな水管理と水田農業」が世界農業遺産に認定されおり、世界農業遺産になった後のこの地域の状況を、当事者である農家から伺いたかったからです。まだ、このブログで報告できるような段階にはありませんが、世界農業遺産に認定された後のことについて、この大崎地区だけでなく、国内の他の地域も含めて、どのように地域が変化しているのか、あるいはしていないのか、それは何故なのか、もう少し時間をかけて確認をしてみようと思います。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに「日本農業遺産」に認定されましたが、農業遺産の価値を多くの人びとと共有していくためにも、「NPO法人田んぼ」が作成された指標を参考にしながら(きちんとリスペクトをして)、滋賀ならではの指標が作成できのではないのか…、そのように思っているからです。まだまだアイデア段階ですが、いろんな方達と相談をしてみようと思います。スマホやスマホについたGPSが誰でも使えるような時代になってきました。そのようなIT技術ともつなげると、いろんな展開がありそうです。

◾️さて、午後から「NPO法人田んぼ」でお話をさせていただき、そのあとは、いったんホテルに戻り、夕食を斎藤さん、舩橋さん、そしてお2人の友人でもある一條達也さんとご一緒することができました。一條さんの本業はバイク整備工場の経営者ですが、斎藤さんたちとマガンの調査をされています。私のfacebook友達でもあります。一條さんは釣の名人でもあり、お土産にと、ご自身で釣ったアイナメの「とば」をいただきました。鮭とばをご存知でしょうか。秋鮭を半身におろして皮付きのまま縦に細く切り、海水で洗って潮風に当てて干したものです。そのアイナメ版です。魚のビーフジャーキーのようでもあります。いろんな技をお持ちの方達がおられます。斎藤さんも相当ユニークな方だと思いますが、一條さんも負けてはいません。生物多様性とともに、人間多様性も大切だと改めて思いました。