農学部✕(株)ローソン 農学部生考案デザインおにぎり再販開始!

◼︎龍谷大学農学部がローソンとコラボした「新しいお米のカタチプロジェクト」の成果、滋賀県産「みずかがみ」使用おにぎり(「和風だし飯おにぎり」「洋風ブイヨン飯おにぎり」の2品)が再販されることになりました。大学のホームページの記事を転載します。

2019.07.02

農学部✕(株)ローソン 農学部生考案デザインおにぎり再販開始!2017年度~2018年度にかけて、農学部では、農学部×(株)ローソンプロジェクトとして、「新しいお米のカタチプロジェクト」活動に取り組みました。その際、ご協力を得た(株)ローソンの商品(おにぎり)のパッケージデザインに学生のアイデアを使用していただくこととなり、2018年12月に期間限定で発売いたしました。

おにぎりは大変好評で、再発売の声も多数ありました。そんな中、この度7月1日「びわこの日」にあわせて、再発売が決定しました。滋賀県産みずかがみを使用した地産地消の商品は、滋賀県内のローソン約160店舗で販売されています。ぜひご賞味いただき、農学部生がデザインしたパッケージにもご注目ください。<詳細>

販売期間:7月1日(月)~ 7月15日(月)

販売店舗:滋賀県内ローソン約160店舗

販売商品:滋賀県産「みずかがみ」使用おにぎり

(「和風だし飯おにぎり」「洋風ブイヨン飯おにぎり」の2品)

ミュージカル「エリザベート」

■日曜日に開催された龍谷大学吹奏楽部「サマーコンサート」の第3部は、マーチングステージ「エリザベート」でした。「エリザベート」とは、どのようなあらすじのミュージカルなのか、wikipediaですが詳細に紹介されています。このウィーン発のミュージカルのあらすじをおよそ知っていれば、吹奏楽部のマーチングの感動もさらに深まったかなと思います。動画はドイツ語での公演です。全体が14に分割されています。

90年前の京都

■昨日、ネットで偶然に見つけました。「初期のサウンドカメラで撮影されたという1929年の京都の映像」なのだそうです。昭和4年ですね。私が生まれる29年前になります。サウンドカメラとはどのような映写装置なのでしょうね、私にはよくわかりません。それはともかく、当時の京都の皆さんの声が録音されています。着物姿が多いのは当然ですが、日本髪を結った方達が結構おられることに少し驚きました。また、録音からは、下駄や草履の音がたくさん聞こえてきます。

■動画の途中で、少女たちが集まっているシーンがあります。当時の流行歌を歌っています。「君恋し」という流行歌です。戦後、フランク永井によってリバイバルヒットしており、私はそちらのフランク永井の代表曲としては知っていたのですが、昭和初期に20万枚もレコードが売れた曲だとは知りませんでした。面白いと思ったのは、餅の移動販売です。音楽担当の方が、縦に琴を抱えて弾いておられるように見えます。そのほかにも、どこかは私にはわかりませんが、京都の当時の神社仏閣の神事や儀礼の様子が映されています。京都をよく知る人であれば、これがなんであるのか、すぐにわかるんじゃないでしょうか。

サマーコンサート2019

先ほど、サマーコンサート2019が終演いたしました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました! pic.twitter.com/2e1hDaTkK5

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) 2019年6月30日

◼︎滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで開催された、龍谷大学吹奏楽部の「サマーコンサート」、無事に終演いたしました。ご来場くださった皆様、ありがとうございました❣️

◼︎時々、練習に取り組む部員の皆さんの様子を拝見してきましたが、短期間でよくここまで仕上げてこられたなあと驚いています。部員の皆さん、素晴らしい演奏やパフォーマンス、ありがとうございました。ご指導くださった若林音楽監督をはじめとする指導者の先生方にも心より感謝いたします。今回のゲストであるジャズクラリネット奏者の谷口英治さんも、龍谷大学吹奏楽部の音楽的なポテンシャルに驚いておられました。

◼︎大きなコンサートを終えたばかりですが、部員の皆さん、ここで一息つく時間はありません。次は、県内中高の吹奏楽部が集まる一大イベント「夕照コンサート」や、「日本吹奏楽コンクール」、そして冬の「定期演奏会」に向かって練習に取り組み始めます。大変なことだと思いますが、多くの皆さんに音楽の感動を伝えてください。

地域のコラボ(大津エンパワねっと)

◼︎昨日の午前中は「大津エンバワねっと」でした。中央地区担当の皆さんは、中央学区自治連合会の皆さんとの協働で進める高齢者を対象としたプロジェクト「我はまちの子、居酒屋クラブ〜一品作って元気になろう〜」の資料づくりに取り組みました。自宅に閉じこもりがちな男性高齢者を対象としたプロジェクトです。サポーターの方達も集まり、一緒に買い物をして、手軽なおつまみを作り、好きな人はお酒もちょっといただきながら、交流を深めていくというプロジェクトです。

◼︎プロジェクトのネーミングは、自治連合会長の安孫子邦夫さんです。学生たちは、この1週間、男性高齢者でも簡単に作ることのできるレシピを手作りの資料にまとめました。味のあるレシビ集ができました。また、これから口コミでメンバーを集めていくのですが、その際に使うチラシも。学生たちがブラッシュアップしたレシピやチラシは、一度、地域の皆さんと一緒に再検討してブラッシュアップしていきます。こうやって実際に資料を作ってみると、まだまだ検討しないといけないこと、詰めないといけないことがわかってきます。

◼︎瀬田東学区を担当する学生さんは、瀬田キャンパスと瀬田東学区が隣接していることから、キャンパス内の各部署に学区からどのような情報(要望等)が入ってきているのかを確認してきました。じっくり時間をかけて地域の課題を掘り起こしていこうとしています。7月28日の報告会に向けて、学生たち、頑張っています

夏の庭

◼︎我が家の小さな庭が夏らしくなってきました。写真は、アジサイの仲間ですが、北アメリカ東部に自生するアメリカノリノキの変種を品種化したものです。アナベルといいます。写真では、白い花を咲かせていますが、蕾の頃は淡い緑でした。淡い緑から、花が咲くと純白へ、そして咲き進んでいくと再び緑に変化して、最後は乾燥して茶色になります。そういった花の変化も楽しめます。

◼︎我が家の小さな庭が夏らしくなってきました。写真は、アジサイの仲間ですが、北アメリカ東部に自生するアメリカノリノキの変種を品種化したものです。アナベルといいます。写真では、白い花を咲かせていますが、蕾の頃は淡い緑でした。淡い緑から、花が咲くと純白へ、そして咲き進んでいくと再び緑に変化して、最後は乾燥して茶色になります。そういった花の変化も楽しめます。

◼︎かなり大きく成長して花を咲かせてくれていますが、花のように見えるのはガクが大きく発達した「装飾花」と呼ばれる部分なのだそうです。ふんわりとした大きな球状に咲いていますが、その内側はどうなっているのかなと思い、写真を撮ってみました。なるほど、という感じです。例えがよくありませんが、何やら張りぼてのようですね。

◼︎下の写真は、そのアナベルが咲いているすぐそばの雰囲気を撮ったものです。夏らしいですね。緑が溢れている感じです。写っている植物の名前を挙げていくこと、ギボウシ、リュウキュウアシビ、クリスマスローズ、ヤブラン、ツワブキ…。たくさんの植物が元気よく育っています。ただ、緑ばかりだと少し寂しいので、余っている鉢に寄せ植えをして置いてみることにしました。庭が大変賑やかになってきました。寄せ植えが庭のアクセントのような働きをして、雰囲気がずいぶん良くなりました。

◼︎小さな庭なんですが、とても賑やかになってきました。一番奥にあるのはナンテンです。アジサイも植えてあります。その横にある背の高い植物、アカンサスです。私の背よりも高くなりました。180cmはあろうかと思います。ぐっと伸びているのは花茎と呼ばれる部分です。そこにたくさんの花が咲いています。かなり大型ですね。このアカンサスを植えたあたりは花壇になっていますが、その花壇の中に鉢置き台を作ってあります。そこに寄せ植えの鉢を2つ置きました。この寄せ植えの鉢の左に生えている細長く葉を伸ばした植物、これはミョウガです。どうしてここにミョウガが生えてきているのか。よくわかっていません。庭を大改修したのですが、その際に工事を請け負ってくださった庭師さんがミョウガの根っこを植えてくださったのではないかと思っていますが、庭師さんにお尋ねしても記憶がないとのことです。

◼︎小さな庭なんですが、とても賑やかになってきました。一番奥にあるのはナンテンです。アジサイも植えてあります。その横にある背の高い植物、アカンサスです。私の背よりも高くなりました。180cmはあろうかと思います。ぐっと伸びているのは花茎と呼ばれる部分です。そこにたくさんの花が咲いています。かなり大型ですね。このアカンサスを植えたあたりは花壇になっていますが、その花壇の中に鉢置き台を作ってあります。そこに寄せ植えの鉢を2つ置きました。この寄せ植えの鉢の左に生えている細長く葉を伸ばした植物、これはミョウガです。どうしてここにミョウガが生えてきているのか。よくわかっていません。庭を大改修したのですが、その際に工事を請け負ってくださった庭師さんがミョウガの根っこを植えてくださったのではないかと思っていますが、庭師さんにお尋ねしても記憶がないとのことです。

◼︎その反対側には、背は高くありませんがクチナシが若葉を茂らせています。このクチナシ、昨年、オオスカシバの幼虫に丸坊主にされたました。せっかく成長していましたが、短く刈り込むことになりました。そのようなこともあり背が高くないのです。背は高くありませんが、今年も、また新しい若葉を出して成長してくれています。しかし、すでにオオスカシバの成虫が庭に飛んできています。箒で追いかけ回しました。これから毎日、幼虫がいないか細かく観察しなければなりません。

◼︎玄関のヒメダカを飼育している睡蓮鉢の横には、鉢植えのユリが咲いています。白いテッポウユリです。その周囲に寄せ植えの鉢を置いてみました。玄関のあたりが明るくなりました。庭は手入れをすればするほど、良い庭になってくれるように思います。やり甲斐があります。

いよいよサマーコンサート

◼︎昨日は、午後から学科会議、研究科委員会、キャリアセンター報告会、教授会と会議が続きました。一連の会議が終了した後、吹奏楽部の練習を見学するために瀬田キャンパスにある練習場に行ってきました。今日は、次の日曜日に滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール(大ホール)で開催される「サマーコンサート」の第3部「マーチングステージ」の練習でした。練習日程については、Dropboxに格納したスケジュール表を確認できるように、部員の代表である幹事長のUくんが私のiPhone Xを設定してくれています。助かっています。

◼︎昨日は、午後から学科会議、研究科委員会、キャリアセンター報告会、教授会と会議が続きました。一連の会議が終了した後、吹奏楽部の練習を見学するために瀬田キャンパスにある練習場に行ってきました。今日は、次の日曜日に滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール(大ホール)で開催される「サマーコンサート」の第3部「マーチングステージ」の練習でした。練習日程については、Dropboxに格納したスケジュール表を確認できるように、部員の代表である幹事長のUくんが私のiPhone Xを設定してくれています。助かっています。

◼︎練習場のある瀬田キャンパスの青朋館の中に、吹奏楽部の練習場はあります。大変恵まれた練習場です。私は瀬田キャンパスにある社会学部に勤務しているので、時々、練習を拝見するようにしています。この日は、本番直前ということもあり、本番と同じ衣装に着替えての練習でした。私自身は、吹奏楽によるマーチングのステージはもちろんのこと、その練習風景も見たことがなかったので、興味津々で見学させていただきました。

◼︎ステージの上では、独特の歩き方で楽器を演奏しながら(楽器を吹くために上下動のない歩き方になります)、様々な対決(?!)を展開していきます。そこに、フラッグやダンスで演技するチームや太鼓やドラムのよるドリルチームも加わります。どのようなステージになるのか、本番のお楽しみにしておきましょう。2時間半ほど練習を見学しましたが、いつもとは違う部員の皆さんの表情や様子を拝見することができました。見学してよかったと思いました。本番がどのようになるのか楽しみです。

◼︎ここで、龍谷大学の演奏動画をご紹介します。今年の3月に奈良で開催された「大学ジョイントコンサート2019」での龍谷大学吹奏楽部の演奏です。私も、前・吹奏楽部部長の村井龍治先生とともに会場で聞かせていただきました。C.Tスミスという作曲家の「ルイ・ブルジョワの讃美歌による変奏」という曲です。吹奏楽オリジナル曲です。おそらく難易度の高い曲なのだと思います。難しいソロがいっぱい。演奏後の表情を拝見すると、満足のいく演奏だったのかなと思います。この演奏会は3月ですから、すでに4回生は引退しています。もちろん、3月の時点では、一人一人の部員の皆さんの顔はわかりませんでしたが、4月に入って練習を見学するようになったので、少しずつではありますが顔がわかるようになってきました。この動画の中にも、何人も識別(?!)できる人たちがいます。それが、ちょっと嬉しかったりします。

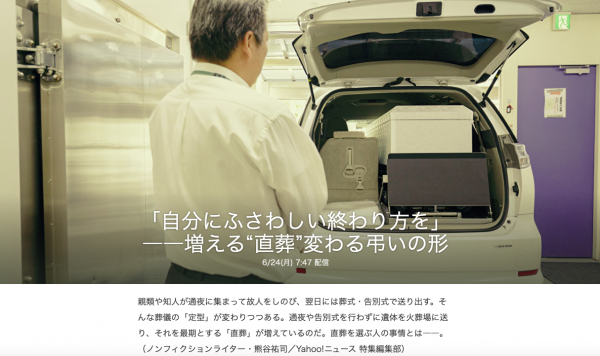

直葬の増加について

◼︎ネットで興味深い記事を読みました。ノンフィクションライター・熊谷祐司さんとYahoo!ニュース 特集編集部による記事「『自分にふさわしい終わり方を』―増える“直葬”変わる弔いの形」です。以下は、記事のリード部分です。

親類や知人が通夜に集まって故人をしのび、翌日には葬式・告別式で送り出す。そんな葬儀の「定型」が変わりつつある。通夜や告別式を行わずに遺体を火葬場に送り、それを最期とする「直葬」が増えているのだ。直葬を選ぶ人の事情とは――。

◼︎記事によると、寿命が長くなり、親を看取るのも退職してからという人が多くなってきているのだそうです。そして、日本人の葬送に関する話題だと必ずといっと良いほど登場される小谷みどりさんも、インタビューに次のように答えておられます。

これまでのお葬式は、見栄と世間体で成り立っていました。だから、子どもが59歳のときに親が亡くなると、葬儀は最も盛大になります。もし大手企業の役員や部長の地位に就いていたらなおさらです。ところが現在は、子どもが現役を退いたあとで親が亡くなるケースが増えています。

◼︎葬儀が「見栄と世間体で成り立って」いるのであれば、当然の事ながら、「もう見栄も世間体も関係ないよ」という段階で、直葬になってしまうのは当然でしょう。長寿によって「見栄と世間体」が消えていき、他人とのつながりを失ってしまったならば、葬儀をやる意味もなくなってしまうし、葬儀という儀礼を行う僧侶も必要ないということになります。

◼︎話は、記事の筋から離れますが、本来、僧侶とは生きている時からしっかりした関係がないといけないのではないかと思います。突然、葬儀会社が依頼した僧侶がお経をあげるために葬式に来ても…。多くの皆さんは心のそこからその僧侶を受け入れることが難しいのではないでしょうか。生きている時から、最期を迎える人や家族と関わり、「生」から「死」へとスムースに移行していけるようにサポートするのが僧侶の役割のように思います。僧侶と書きましたが、宗教家の役割といってもよいと思います。突発的な事故や病気でも起きない限り、簡単には死ぬことができません。医師や看護師、社会福祉士、司法書士、場合よっては弁護士、様々な専門家の中に僧侶はいないといけない。「チーム看取り」が必要だと、最近はそう思うようになってきました。家族や友人がいない人でも、最期を迎える人に寄り添う「スペシャルチーム」があってほしいと思います。そのようなスペシャルチームを派遣できる仕組みが必要だとも思います。

指の怪我

◼︎左手の指を怪我してしまいました。自宅庭のの枯れた低木を引き抜いて乾燥させていたのですが、そろそろ乾いてきたし、いつまでも庭の片隅に置いておくわけにはもいかないので、ノコギリで切り分けて、ゴミ袋に入れて燃やすゴミとして出そうと思ったのです。あまり時間もなかったものですから、ちょっと焦っていたのかなしもれません。勢い余って、枯れ木だけでなく、自分の指も切ってしまいました。「うぎゃ…やってしもうた」って感じです。切れ味の良い包丁のような刃物であれば、切り口もスパッと綺麗だと思うのですが、ノコギリであるため傷口がぐちゃぐちゃになってしまいました。おまけに出血が半端ではありません。ということで、タオルで傷口をしっかり押さえて、近くにある外科の病院に電話をしました。

◼︎左手の指を怪我してしまいました。自宅庭のの枯れた低木を引き抜いて乾燥させていたのですが、そろそろ乾いてきたし、いつまでも庭の片隅に置いておくわけにはもいかないので、ノコギリで切り分けて、ゴミ袋に入れて燃やすゴミとして出そうと思ったのです。あまり時間もなかったものですから、ちょっと焦っていたのかなしもれません。勢い余って、枯れ木だけでなく、自分の指も切ってしまいました。「うぎゃ…やってしもうた」って感じです。切れ味の良い包丁のような刃物であれば、切り口もスパッと綺麗だと思うのですが、ノコギリであるため傷口がぐちゃぐちゃになってしまいました。おまけに出血が半端ではありません。ということで、タオルで傷口をしっかり押さえて、近くにある外科の病院に電話をしました。

◼︎レントゲンも撮りましたが、骨は大丈夫でした。ただ、指の付け根の1つ上の関節の皮がぐじゃぐじゃになっていたので、麻酔をして、7針ほどホッチキスでパチンパチンと傷口を閉じることになりました。ホッチキスと言っても医療用のものです。私自身は初体験でしたが、本当にホッチキスそのものです。医師によれば、血が止まらなかったのは、小さな動脈が切れたからとのこと。動脈が切れたというと少々焦りますが、小さな指にも動脈はいっぱい走っているので特に問題なしとのことでした。また、指の神経も指の骨の側面に沿って走っているので、神経を大丈夫とのお墨付きをもらいました。安心しました。薬は化膿止めの抗生物質、痛み止めのロキソニン、胃薬。抗生物質は、腸の細菌(善玉菌)も殺しちゃうのでお腹を下すかも…なんだそうです。ちょっと嫌ですね。だも、仕方ありません。