孫とふれあい、同級生と交流する

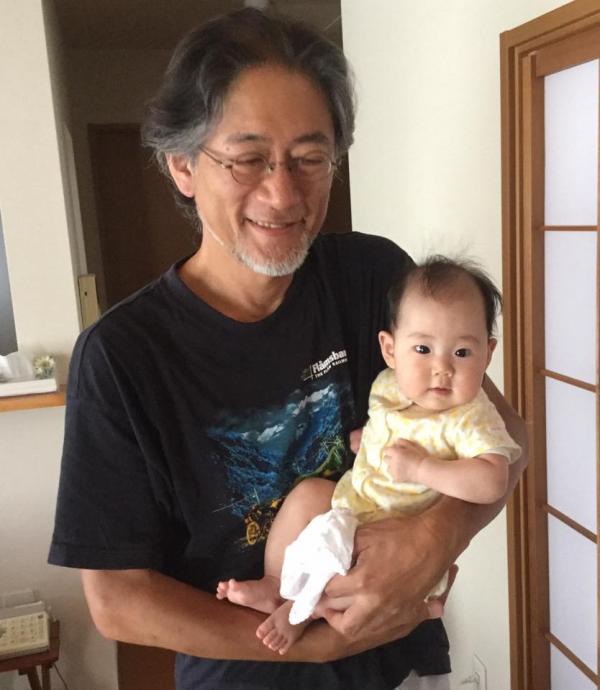

■正月、娘と孫娘のひなちゃんは風邪をひいてしまいました。残念なことに、滋賀に帰省することができませんでした。ということで、今日は日帰りで滋賀の我が家に遊びにきてくれました。私は、ひなちゃんに「人見知り」をされてしまうので、ひたすら「待ちの姿勢」で、ひなちゃんが自ら近づいて、私との距離を縮めてくれるのを待ちましした。まだ、抱っこを許してくれる関係にまでは至っていませんが、かなり仲良くなりました。おじいさんとしては、内心は、けっこう必死かもしれません(^^;;。離乳食もミルクも母乳も、そしてすりおろしたリンゴも、たくさん食べて飲んで、その後は我が家の中を探検していました。私は目撃していませんが、階段も1人で登ったようです。聞いてびっくりしました(さすがに、1人で降りることはできなかったようです)。

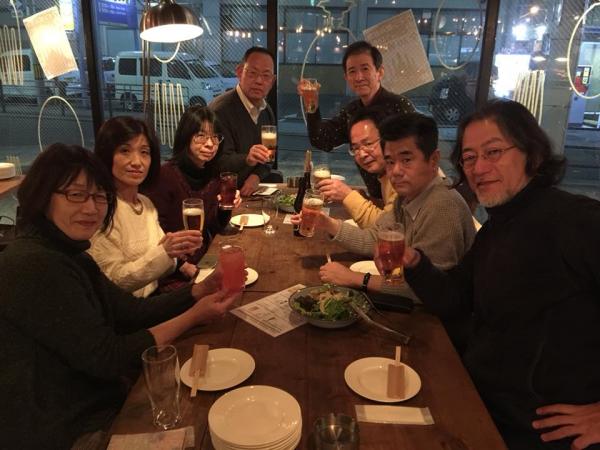

■娘の家族が帰宅した後は、大阪に移動しました。大阪の梅田…というよりも中津に近いお店で、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の同級生と後輩たちと一緒に新年会を楽しみました。同級生との新年会は、中国で働いている同級生か、フランスで働いている同級生か、そのどちらかが日本に帰国するときに開催しています。ほぼ、毎年、新年会を、そして同期会を開催しています。今回は、中国で働いている同級生が休暇で帰国したので、それに合わせて新年会を開催しました。みんな同じように歳を取っています。当たり前のことですが。自分の健康のこと、親の介護のこと、退職後のこと…。だいたい、こういう話題になってしまいますね。楽しい時間を過ごすことができました。これで、正月休みの予定はほぼ終了です。明日から、通常モードになります。

2018 新年のご挨拶

■新年明けましておめでとうございます‼︎ 元旦の朝は、自宅近くの公園から初日の出を拝みました。琵琶湖(南湖)の対岸に見える三上山から登る初日の出です。私が暮らしている界隈のベストポジションらしいです。みなさん、今年もよろしくお願いいたします。

■昨年、2017年は、私にとって特別な年になりました。初孫である「ひな子」が3月に誕生しました。「孫ができるってこういうことなのか…」、「おじいさんになるってこういうことなのか…」、そのような思いとともに、日々、幸せを実感することができました。

■昨年、2017年は、私にとって特別な年になりました。初孫である「ひな子」が3月に誕生しました。「孫ができるってこういうことなのか…」、「おじいさんになるってこういうことなのか…」、そのような思いとともに、日々、幸せを実感することができました。

■右の写真は、誕生した ひな子 と対面した時のものです。老眼のためデコ眼鏡をした直後だったので(手元の文字を読むときに眼鏡を額にあげること)、額に凹みができていますが、まあ無視してください。上の写真についても説明します。娘夫婦が毎月の孫の成長をハガキのカレンダーにして送ってくれています。それを、壁に飾っています。こうすると、孫が可愛く成長していることが一目でわかります。「HINAKO」の名前の看板は私が作りました。「N」の文字。本当は裏にして、なおかつ上下反対にしなければならなかったのに…おじいさんの私は間違えてしまいました。ごめんね、ひなちゃん。

■いよいよ今年は還暦です。自分が還暦を迎えることに戸惑いがありますが、まあ、おじいさんになったことでもありますし、当然のことですかね。60歳ということは数え年では61歳。いわゆる「本厄」の年なんだそうです。こういう類のことは、あまり気にしない方なのですが、それでも年齢が60の大台に乗るわけですから、健康にはこれまで以上に注意する必要があるでしょう。健康であることと間接的には関係していると思うのですが、昨年は12月に「ホノルルマラソン」を完走することができました。4時間41分52秒と、なんとも凡庸な記録なのですが、一応、自己記録を更新することができました。また、10月には、琵琶湖畔を長浜から南郷の洗堰を経由して雄琴温泉まで100kmを歩く「びわ湖チャリティー100km歩行大会」(びわ100)に参加し、完歩することができました。昨年の完歩に続いて2回目になります。還暦ということで、いよいよ「翁」の世界の入り口に立つわけですが、引き続き身体を鍛えていければと思います。老人ホームに入所している寝たきりの老母を見舞いながら、 そして8年前に病気で亡くなった父のことも含めて、両親を反面教師にしつつ、健康はもちろんのこと、体力や筋肉もきちんと維持しながら歳をとらなければと思っています。

■いよいよ今年は還暦です。自分が還暦を迎えることに戸惑いがありますが、まあ、おじいさんになったことでもありますし、当然のことですかね。60歳ということは数え年では61歳。いわゆる「本厄」の年なんだそうです。こういう類のことは、あまり気にしない方なのですが、それでも年齢が60の大台に乗るわけですから、健康にはこれまで以上に注意する必要があるでしょう。健康であることと間接的には関係していると思うのですが、昨年は12月に「ホノルルマラソン」を完走することができました。4時間41分52秒と、なんとも凡庸な記録なのですが、一応、自己記録を更新することができました。また、10月には、琵琶湖畔を長浜から南郷の洗堰を経由して雄琴温泉まで100kmを歩く「びわ湖チャリティー100km歩行大会」(びわ100)に参加し、完歩することができました。昨年の完歩に続いて2回目になります。還暦ということで、いよいよ「翁」の世界の入り口に立つわけですが、引き続き身体を鍛えていければと思います。老人ホームに入所している寝たきりの老母を見舞いながら、 そして8年前に病気で亡くなった父のことも含めて、両親を反面教師にしつつ、健康はもちろんのこと、体力や筋肉もきちんと維持しながら歳をとらなければと思っています。

■目標の1つは、孫が成人した時に、つまり私が80歳になった時に、一緒に大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に呑みにいけるように健康を維持しておくことです。もう1つは、いつの日か孫と一緒にマラソンを走ることです。フルマラソンは無理かもしれませんが、ハーフマラソンを一緒に走るぐらいの体力は維持しておきたいと思います。こういう目標は、今の自分にとっては単純ですがわかりやすいものなのです。

■仕事では、総合地球環境学研究所のプロジェクト、世界農業遺産のプロジェクト、琵琶湖の水草問題のプロジェクトに取り組むことができました。年末には「学生ラボ」という企画も飛び出してきました。幸せな1年だったと思います。4月からは「大津エンバワねっと」の担当に復活しますが、地域の皆さんと一緒に、新たな「エンバワねっと」を目指して行ければと思います。以下は、私が利用している「ほぼ日手帳」が提供してくれた「新春!手帳みくじ2018」からのメッセージです。まあ、「お遊び」の類なのですが、メッセージが気に入ったので、以下に残しておこうと思います。

出てきた一文字は「亀」。

ことしのあなたはマイペースに進んでいくことが、

運を呼び込んでくれる年のよう。

横を見るのではなく

ただただ自分の道をすすめば、

いきたいところにたどりつく。

大切なのは、やるべきことをできているかどうか。

変化がとくにないように見えても

「‥‥あ、こんなに前に進んでた!」

と思えるときがきっとくるので、

どっしり構えておきましょう。

健康運も、ことしはよさそう。

一年を気持ちよく過ごせそうです。

東京・千葉

■この2週間、ブログを全く更新できていません。ご覧くださっている皆さん、申し訳ありませんでした。おでんと「びわ100」の次は、東京・千葉に行って来た時のことです。

■先月の24日、東京に行ってきました。東京駅について、まずしたこと。それは、丸の内の地下街にある「インデアンカレー」に行って昼食を摂ることでした。「インデアンカレー」は関西が本場。以前は、老母の介護のために大阪の街をよく通過していたこともあり、度々、「インデアンカレー」を楽しんでいましたが、老母が滋賀県の老人ホームに移ってからは、あまり大阪に行く用事がなくなり、ついでに「インデアンカレー」を楽しむチャンスもなくなってしまいまっていたのです。甘くて辛い「インデアンカレー」堪能しました。

■「インデアンカレー」の後は、丸ビルの中にある、日本郵便株式会社と東京大学総合研究博物館が協働で運営をおこなう公共貢献施設「インターメディアテク」を見学しました。この「インターメディアテク」には、東京大学が明治1877年の創学以来、「蓄積に蓄積を重ねてきた学術文化財」が常設されています。展示に用いられているケースやキャビネットは、その多くが教育研究の現場で実際に使われていたものなのだそうです。実際に見学した時の印象ですが、内部は「博物学」という言葉がぴったりの雰囲気でした。しかし、この施設の狙いは、「博物学の全盛期であった19世紀から高度情報化を実現した21世紀まで、三世紀にまたがる時代を架橋すること」にあるのだそうです。東京駅のあたりで時間があるときには、見学されることをお勧めします。

■ところで、なぜ東京に行ったのか…なんですが。もちろん、「インデアンカレー」ほ食べるためではありません。目的は、2つありました。ひとつめは、先日開催された研究集会「持続可能な暮らしを求めてー地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える」でお会いした、日本獣医生命科学大学に桑原考史さんからいろいろご教示いただくことです。桑原さんからは、農業経済学分野の生物多様性と農業、環境保全型農業に関する研究動向に関して有益な情報を提供していただくことができました。どうしてこのような関心を持っているのかといえば、滋賀県で展開されている琵琶湖の「魚のゆりかご水田」プロジェクトを、もっと広い「野生動物と農業」という文脈の中に位置付けてみたいからなのです。近いうちに桑原さんを、滋賀の「魚のゆりかご水田」の現場にご案内することになるだろうと思います。また、来月は、対馬に行く予定です。ツシマヤマネコと農業との関係に注目してお話しを伺ってくる予定です。これが、ひとつめの目的です。もうひとつの目的は、千葉の佐倉で開催されている国立歴史民俗博物館の企画展「『1968年』無数の問いの噴出の時代」をみることです。こちらは、歴史社会学的な関心からということになりますが、戦後の社会運動が1968年前後でどのように変化しているのか、そのあたりに強い関心を持ったのです。

■桑原さんから、彼の勤務先である日本獣医生命科学大学でいろいろご教示いただいた後、千葉県に向かいました。せっかく東京に出張したのだからと、晩は、大学オーケストラ時代の後輩と、32年ぶりに会うことにしたのです。小木曽亜土くんです。私が4年生の時の1年生。小木曽くんはホルンを吹いていました。私は楽器の演奏をやめてしまいましたが、小木曽くんは、今でも市民オーケストラで活躍されています。fbで数年前にネット上の再会をしていましたから、今の様子は分かっていました。今は貫禄のあるナイスミドルです。しかし、学生時代はとても細身のおしゃれな学生でした。小木曽くんとは、学生時代の昔話しをしたのはもちろんのことですが、彼の会社のこと、仕事のこと、ご家庭のこと、いろいろお話しを聞かせていただきました。考えてみれば、現役時代、小木曽くんとあまり話しをした記憶がありません。オーケストラということで人数も多いし…。小木曽くんの人柄を知ったのは、むしろfbで再会してからのことかもしれません。彼と再会した場所は、小木曽くん行きつけの市原市のお店です。以前から、小木曽くんのfbにしばしば登場しているお店で、このお店で小木曽くんとぜひとも飲みたかったのです。想像していた通りの素敵なお店でした。今度は、小木曽くんを関西で迎えなければと思っています。

■桑原さんから、彼の勤務先である日本獣医生命科学大学でいろいろご教示いただいた後、千葉県に向かいました。せっかく東京に出張したのだからと、晩は、大学オーケストラ時代の後輩と、32年ぶりに会うことにしたのです。小木曽亜土くんです。私が4年生の時の1年生。小木曽くんはホルンを吹いていました。私は楽器の演奏をやめてしまいましたが、小木曽くんは、今でも市民オーケストラで活躍されています。fbで数年前にネット上の再会をしていましたから、今の様子は分かっていました。今は貫禄のあるナイスミドルです。しかし、学生時代はとても細身のおしゃれな学生でした。小木曽くんとは、学生時代の昔話しをしたのはもちろんのことですが、彼の会社のこと、仕事のこと、ご家庭のこと、いろいろお話しを聞かせていただきました。考えてみれば、現役時代、小木曽くんとあまり話しをした記憶がありません。オーケストラということで人数も多いし…。小木曽くんの人柄を知ったのは、むしろfbで再会してからのことかもしれません。彼と再会した場所は、小木曽くん行きつけの市原市のお店です。以前から、小木曽くんのfbにしばしば登場しているお店で、このお店で小木曽くんとぜひとも飲みたかったのです。想像していた通りの素敵なお店でした。今度は、小木曽くんを関西で迎えなければと思っています。

■大学時代の後輩と32年ぶりに再会した翌日は、千葉県佐倉市にある国立大歴史民俗博物館の企画展「『1968年』-無数の問いの噴出の時代-」を観てきました。企画展の背後には、1960年代後半は「日本の社会運動が、それまでの組織的な問題設定・問題解決の方式から、『個』の主体性を重視する特徴を強く顕し始める転換期」との問題意識があるようです。企画展の前半では、北九州小倉の山田弾薬庫、神戸港第六突堤、湊川高校の「あらかべ」、兵高全学共同闘争会議関連の資料が展示されていました。いずれも自分が少年時代を過ごした地方都市に関係していました。ちなみに「兵高」とは、兵庫県立兵庫高等学校のことです。私の母校になります。そして、湊川高高校は母校と同じ校舎の定時制高校です。戦後日本社会という歴史的な括りが今でも通用するのかどうか私にはよくわからないのですが、今、自分が生きている「現在」までの「来し方」を知る上でとても優れた企画展のように思いました。限られた時間で、大量の展示資料の一つ一つを確認していくことはできませんでした。というわけで、図録を購入。企画展を反芻しながらじっくり読もうと思っています。まあ、こういう企画に心惹かれるのは、自分自身の人生がすでに「歴史化」しているからだろうな…と思っています。

■大学時代の後輩と32年ぶりに再会した翌日は、千葉県佐倉市にある国立大歴史民俗博物館の企画展「『1968年』-無数の問いの噴出の時代-」を観てきました。企画展の背後には、1960年代後半は「日本の社会運動が、それまでの組織的な問題設定・問題解決の方式から、『個』の主体性を重視する特徴を強く顕し始める転換期」との問題意識があるようです。企画展の前半では、北九州小倉の山田弾薬庫、神戸港第六突堤、湊川高校の「あらかべ」、兵高全学共同闘争会議関連の資料が展示されていました。いずれも自分が少年時代を過ごした地方都市に関係していました。ちなみに「兵高」とは、兵庫県立兵庫高等学校のことです。私の母校になります。そして、湊川高高校は母校と同じ校舎の定時制高校です。戦後日本社会という歴史的な括りが今でも通用するのかどうか私にはよくわからないのですが、今、自分が生きている「現在」までの「来し方」を知る上でとても優れた企画展のように思いました。限られた時間で、大量の展示資料の一つ一つを確認していくことはできませんでした。というわけで、図録を購入。企画展を反芻しながらじっくり読もうと思っています。まあ、こういう企画に心惹かれるのは、自分自身の人生がすでに「歴史化」しているからだろうな…と思っています。

ひさびさのパエリア

■先週から娘と孫娘が我が家に来ています。2人は明日、大阪の自宅に帰る予定でしたが、明後日に伸びました。そして、今日は息子が日帰りでやってきました。叔父である息子が、姪に会いにきたのです。というわけで、ひさしぶりに、旧脇田家⁈全員が揃いました(家族が揃うのも、一緒に食事をするのも、ひさしぶり。正月に妻方の親戚と集まった新年会以来ではないかと思います)。せっかくなんだから、何かご馳走を作ろうと言うと、娘が「ガスパチョ」が飲みたいと提案しました。ガスパチョとは、スペインやポルトガルで、夏の暑い間に飲む冷製スープです。野菜がたっぷりはいつています。で、このガスパチョを飲むんであれば、全体をスペイン風にしようと頑張って料理しました。メインディシュは、パエリア。美味しくでき上がりました〜。

■この日の料理ですが、ガスパチョ、牛スネ肉のワイン煮込み、ポテトのアリオリソース和え、その他諸々、そしてメインディッシュのパエリアです。スペイン料理は、私たち日本人にも作りやすいのではないのかな…と思います。残念ながら、まだスペインには行ったことがありません。一生の間に、一度は行ってみたいものです。スペイン旅行をした娘夫婦がいうに、「パエリアはスペインの南の方が美味い」、特に「シーフードの旨味を十分に引き出したパエリアが美味しかった」とのことでした。

左膝の故障

■先日、20kmのウォーキングをしましたが、その翌日、なんだか左膝の調子が悪くなってしまいました。鋭い痛みはないし、歩くことはできるのですが、何か膝の周りが炎症を起こしているので。屈伸をするのが辛く、なんだかコキッコキッと音までしてきました。これはまずいです。ということで、昨日、近くの整形外科で診察をしてもらいました。レントゲン写真まで撮ることになり、ちょっと心配になりましたが、結果は、膝の骨周りには問題はないというとでした。まわりの筋肉や腱の炎症との診断でした。

■先日、20kmのウォーキングをしましたが、その翌日、なんだか左膝の調子が悪くなってしまいました。鋭い痛みはないし、歩くことはできるのですが、何か膝の周りが炎症を起こしているので。屈伸をするのが辛く、なんだかコキッコキッと音までしてきました。これはまずいです。ということで、昨日、近くの整形外科で診察をしてもらいました。レントゲン写真まで撮ることになり、ちょっと心配になりましたが、結果は、膝の骨周りには問題はないというとでした。まわりの筋肉や腱の炎症との診断でした。

■お医者さんからは、「ご自宅に湿布が余っているでしょう。それを貼っておいてください」と、ごくごく簡単な診断で終わりました。自宅にある湿布を左膝の周りに貼りまくり、その周りを包帯でぐるぐる巻きにして、さらに処方してもらった「ツムラ68」という漢方薬を飲みました。湿布が効いたのか漢方薬が効いたのか、その辺りはよくわかりませんが、随分楽になりました。ほぼ、問題無し。とはいえ、数度、腸脛靭帯炎(ランナー膝)をやっているので、今後も気をつけなければなりません。

■今日は神戸の元町の映画館まで「米軍(アメリカ)が最も恐れた男、その名はカメジロー」を観にいく予定でしたが、知人から京都の「京都みなみ会館」でも上映するということを教えてもらい、予定を変更して京都で観ることにしました。神戸で映画を観て、元町の台湾料理の食堂で、大好きな豚足の煮込みを食べようと思っていましたが、また別の機会にすることにします。さて、今晩は、息子が大阪から帰省します。孫のひなちゃんに会いにきます。叔父さんが姪に会いにくるわけですね。娘とひなちゃんは明日まで我が家にいるので、ひさしぶりに家族4人が揃うことになります(+ひなちゃん)。今晩は腕をふるってご馳走にしようと思います。明日でひなちゃんは大阪に帰ります。ひなちゃんロス…の予定です。写真は、孫の手と私の手。色が違いすぎますね。

【追記】■腸脛靭帯炎(ランナー膝)予防のためには、お尻のストレッチが大切との指摘をいただきました。以下は、その類のストレッチだと思います。実行してみます。

老いを受け止める力

■先日、自宅近くの農村地域に聞き取り調査に出かけました。お相手は、もうじき75歳の男性でした。地域づくり・まちづくりのリーダーの1人として、地域の課題解決に尽力されきた方です。お話しも、すごくわかりやすく、わざわざ私の聞き取り調査のためにレジュメまで用意してくださいました。まあ、あらかじめ作成したあったものかもしれませんが、理路整然とお話ししてくださいました。助かりました。

■調査では、いつもICレコーダーに録音させていただきます。この日は、自宅から出発したので、家族のICレコーダーを借りました。帰宅してから、昼間の聞き取り調査の様子を、録音したICレコーダーで聞き直すことにしました。しかし、何か変なのです。しばらくして、自分が「ずいぶんゆっくりしゃべるようになっているな〜」と、ふと気がついたのです。自分自身の喋るスピードが以前と比較して遅くなっているように思ったのです。若い頃、私は、離島にある漁村でそこに暮らしながら聞き取り調査をしていました。現役の漁師さんだけでなく、すでに引退した80歳を超えた方にもいろいろお話を伺いました。そういう時、特に高齢者の方にお話しを伺う時は、意図的に少しゆっくり目のスピードで質問をさせていただいていたように思います。ご高齢の方に配慮してのことです。

■ところが、この日は意図していないにもかかわらず、無意識のうちにゆっくりしゃべっているのです。自分も歳を取ってきたのだ…と思いました。「そういえば、若い同僚が早口で喋ると、少々理解しづらくなっているよな〜。少しずつ、脳みそが緩んできている証拠だ」と、思ったわけです。歳をとると、なかなか言葉も出てきません。「ほれほれ、あれあれ」と言葉がなかなかでてこない時があるのです。同年輩の人たちと話しをしていても、そういう話題になります。「ああ、みんな同じだ」と安心しそうになりますが、ちょっと不安でもあります。小さな脳梗塞が原因で言葉が出にくいということもあるからです。まあ、それはともかく、自分がゆっくりしゃべっていることに、少し気落ちしてしまいました。

■ところが、録音したICレコーダーを確認していると、変なスイッチが入っていることに気がつきました。再生のスピードを遅くするスイッチです。再生するときに、ゆっくり内容を聞くための機能なのでしょう。そのスイッチを切ると、なんと私は普通にしゃべっていました。「なんだ、こんなオチなのか」と、自分自身でも呆れる結果でした。普通だとすぐに「ICレコーダーの方がおかしい」と気がつくわけですが、今日はそうではなく、自分が衰えていると勘違いをしてしまったわけです。この自分の老いに対する自信のなさこそが、問題なのかもしれません。もっと正確に言えば、自分の老いをきちんと受け止める力…と言い換えても良いかもしれません。

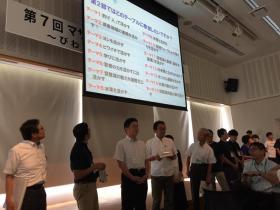

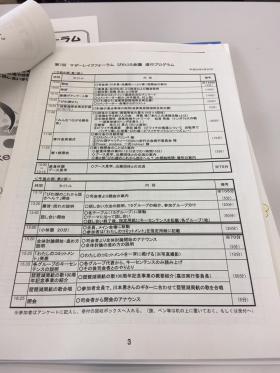

「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」

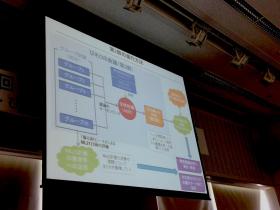

■8月26日(土)に開催された「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」に参加しました。毎年参加しています。この「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です」(マザーレイクフォーラムについては、こちらをご参照ください)。今年のテーマは、「びわ湖を活かし びわ湖と生きる」でした。

■8月26日(土)に開催された「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議 - びわ湖を生かして、びわ湖と生きる -」に参加しました。毎年参加しています。この「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合うとともに、マザーレイク21計画の進行管理の一部を担い、評価・提言を行う場です」(マザーレイクフォーラムについては、こちらをご参照ください)。今年のテーマは、「びわ湖を活かし びわ湖と生きる」でした。

■午前中の第1部は「みんながつながる報告会」でした。最初の報告は、「淡海を守る釣り人の会」の皆さんから「釣り人による清掃活動」の報告でした。この団体の皆さんは、プラックバス釣りの愛好家の皆さんによって組織されています。ブラックバスは、外来生物、滋賀県では、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」に基づいて、ブルーギルやブラックバスは「リリース禁止」になっており、駆除の対象にもなっています。一見、琵琶湖の環境保全とは正反対の立場のように見えないわけではありませんが、釣り人自らが琵琶湖の清掃活動に取り組む活動をされていることから、今年2月に開催された「淡海の川づくりフォーラム」では「マザーレイク賞」を受賞されました。「びわコミ会議」は、「琵琶湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、琵琶湖の将来のために話し合う」ことを話しあう場でもあります。そのような「びわコミ会議」にふさわしい報告だったように思います。「釣り人による清掃活動」の他にも、湖東地域の企業にお勤めの皆さん「生物多様性 湖東地域ネットワーク」による「『トンボ79大作戦』~湖東地域のトンボを救え!~」の報告、ヨシ業者さんである「葭留」さんによる「ヨシと造形」に関する報告、自転車でびわ湖を1周する「ビワイチ」を推進する滋賀県庁「ビワイチ推進室」による報告が行われました。また、1つ前の投稿にも書きましたが、今年も参加する「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の実行委員会、「びわカンゴルフコンペ」「Flower produce ichica」の関係者のも皆さんから寄付が行われました。

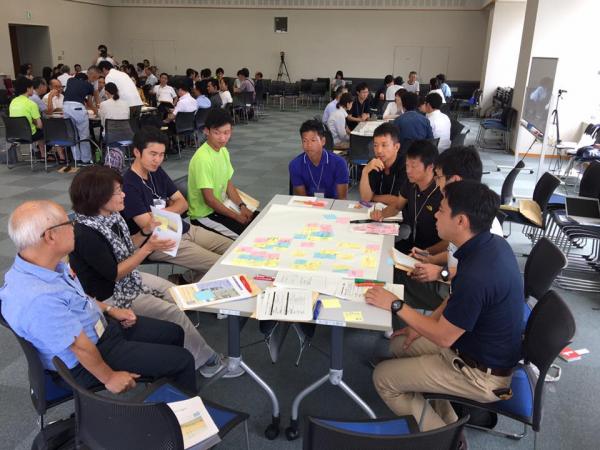

■午後からの第2部「びわ湖のこれから、話さへん?」では、以下のようなテーマに分かれて、グループディスカッションが行われました。各グループでのディスカションは「キーセンテンス」としてまとめられ、参加者全員の前で発表をされることになります。そうやって、グループディスカッションの内容を簡単に紹介することで、参加者全員で情報を共有し、緩やかに繋がっていくのです。私が参加したグループのテーマは、「ヨシを活かす!~ヨシの保全と活用を考える~」です。

1.釣り「人」で活かす! ~びわ湖への恩返し、感謝の気持ちを込めて。~

2.湖東地域の連携を活かす! ~湖東地域のトンボを守るため、市民、団体、企業ができることは?~

3.ヨシを活かす! ~ヨシの保全と活用を考える~

4.ビワイチで活かす! ~ビワイチの推進について~

5.学びに活かす! ~びわ湖で学ぶ・びわ湖を学ぶ~

6.若者の力を活かす! ~若者が滋賀の魅力を発信していくには?~

7.びわ湖の魅力を国際化に活かす! ~海外にびわ湖の魅力を伝えるには?~

8.水草を活かす!~どうする?びわ湖の水草問題!~

9.水害と生きる!~どうやって水害から命や財産を守る?~

10.地域フォーラムとの繋がりを活かす!~地域フォーラムの現状と今後に向けて~

11.びわ湖と農業を活かす! ~びわ湖と共生してきた滋賀の農林水産業を世界農業遺産に!~

12.外来種と生きる!~びわ湖における外来種問題、どうする?~

13.せっけん運動を活かす!~せっけん運動40年「未来のセンタク」循環するくらしへ~

14.水源の森を活かす!~びわ湖水源の森を守り活かす自伐型林業~

15.琵琶湖周航の歌を活かす!~琵琶湖周航の歌100周年にちなんだ「なぞり周航」と「びわ湖音楽祭」

■これは、個人的な考えですが、ヨシ群落を保全していくためには、単にヨシ群落を造成して面積を増やしていくだけではあまり意味がないと思っています。保全に必要なヨシ刈り等の作業に取り組んでいる地域の皆さんが、横に「つながる」必要があると思っています。ヨシ刈り等の作業は、地域コミュニティ、そしてヨシ業者さんが、それぞれ個別に取り組んでおられます。特に地域コミュニティのみなさんにとって、冬季のヨシ刈りは辛い作業になるようです。肉体的な辛さだけでなく、そのような作業を毎年継続していくことが気持ちの上でも辛くなってきているとお聞きしています。私は、このような個別にやっておられるヨシ群落保全の活動が、もっと横にゆるやかにつながっていく必要があるのではと思っています。現在、滋賀県庁の方で確認のための調査していただいていますが、琵琶湖の周囲では、様々なコミュニティや団体がヨシ群落の保全に関わっておられます。それらのコミュニティや団体が横に「つながる」ことで、相互に励まし合い、ヨシ群落に関する「有益な情報」を交換することが可能になるのではと思っています。さらに、ヨシ群落を保全する作業の「社会的意味」を確認することになるのではと思っています。この「つながる」に加えて、そのようなネットワークの活動を、多くの皆さんに「しらせる」ことも必要です。ヨシ刈りのボランティア等に来ていただくために「しらせる」ということもありますが、ヨシ群落を保全するために地道に頑張っている方たちがいるということを多くの人びとに知っていただくことが、まずは大切なことなのかなと考えています。そして、そのような知ることの次には、経済的にも精神的にもヨシ群落保全の活動を「ささえる」ことが求められることになるでしょう。ヨシ群落保全のためには、そして刈り取られたヨシが活かされ活用されていくためには、「つながる」「知らせる」「ささえる」、この3つがうまくつながっていく必要があります。そのための制度や社会的な仕掛けが必要になります。保全活動を通したヨシ群落と人びとの関係、ヨシ群落を媒介とした人と人の関係、その両者がうまくつながり両者の関係が生み出す力に注目する必要があるのです。

■話しが、グループディスカッションからそれてしまいました。「ヨシを活かす!~ヨシの保全と活用を考える~」のグループには、ヨシ業者「葭留」の社員、滋賀県庁職員、野洲市役所職員、学生、ヨシを活用した製品をつくっているコクヨ工業の社員、環境団体のボランティアの皆さんが集まりました。まず、話題になったのが、琵琶湖のヨシを活用しようにも、身近なところに売っていない、どこに求めればよいのか…ということでした。ホームセンターに行けば、日よけのためのヨシズが売られていますが、あのヨシは多くのばあい中国産です。ガーデニングや家庭菜園に、日曜大工や子どもさんたちの工作に、日常生活の中でヨシを素材として活用したいけれど、ホームセンターには売っていないという意見が出ました。例えば…ということなんですが、ヨシと、今、琵琶湖の南湖で問題になっている水草を原料にした堆肥、それらに加えてプランターや苗や種を「琵琶湖セット」にして売ってくれたらなあと思うのですが…。ヨシ刈りをしたヨシをコクヨ工業さんでは、パルプにヨシを混ぜて紙製品を生産されており、私も購入して使っていますが、ヨシそのものについては手に入れることが大変難しいのです。

■「葭留」さんは屋根の資材としてヨシを使われているわけですが、大変面白いイベントを毎年開催されています。「西の湖 ヨシ灯り展」です。「葭留」さんは、10年前から「西の湖ヨシ灯り展」というイベントを開催されています。こちらをご覧いただきたいのですが、大変幻想的な風景が生まれます。「葭留」さんでは、ヨシの利用・活用を目的に、新しい使い方を提案・活用していきたいとの思いから、このようなイベントを開催されています。「葭留」の社員の方からは、ヨシを屋根の資材だけでなく、現代風のお洒落な建築資材としても活用の模索が始まっていることをお聞きしました。灯だけでなく、いろんなデコレーションにも使えそうです。もっと「ヨシってかっこいいな、お洒落だな」と思えるような活用の仕方をみつけて、それを情報発信していかないとね…という話しになりました。

■ディスカッションでは、ヨシの「活用」というテーマから、ヨシを素材として活用することに話しが集中しましたが、もっと別の「活用」の仕方があるよと意見を出された方がおられました。野洲市役所の職員の方です。ヨシ群落をもっと遊びの楽しみの場として「活用」していこうというご意見です。「子どもたちが、カヌーやカヤックに乗った時、一番喜ぶのは、琵琶湖よりも実は内湖やヨシ群落の中なんですよ」。なるほど。何か、探検するような気分になるのでしょうね。「カヌーやカヤックに乗ってヨシ原の中に突き進み、陸に乗り上げるって楽しいんですよ」。おお、いいですね〜。私はもカヌーやカヤックに関心があるので、そのような遊びをぜひやってみたいものです。子どもでなくても、大人でも、ヨシ群落の中で遊ぶと面白いと思います。ヨシ群落の中でキャンプをしたりできるといいなあと思います。ヨシ群落といえば、私にとっては「琵琶湖の原風景のひとつ」であるわけですが、それでは「外」から眺めているだけなんですね。もっと、「中」からヨシ群落を楽しむことが、ヨシを身近な存在にしていくためには必要ですね。ヨシ刈り作業にボランティアとして参加された方は、「ヨシを刈り取った場所にいると、周りのヨシに風が遮られて、上からはお日様が照ってきて、冬なのにとてもポカポカして気持ちがいいんですよ」と楽しそうに語っておられました。ヨシ群落の持っている楽しさを、もっと知りたいものですね。

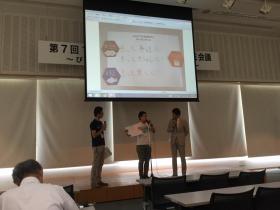

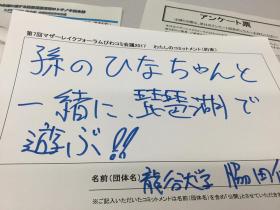

■「びわコミ会議」の第2部では、グループディスカッションの内容を、簡単なキーセンテンスにまとめて、全員で共有することになっています。私たちのグループのキーセンテンスは、「もっと身近に! もっとオシャレに! もっと楽しく!」になりました。各グループごとのキーセンテンスが発表された後は、参加者個々人が今年の琵琶湖へのコミットメント(約束)を書くことになっています。これらのコミットメントは記録され、来年の「びわコミ会議」で、このコミットメントがどれだけ達成できたのか、各自で振り返ることになっています。例年、このコミットメントでは、「流域再生の研究に励む」だとか、いろいろ仕事がらみのことを書いてきましたが、今年のコミットメントはちょっと違います。孫と琵琶湖で遊ぶことを、コミットメントにしました。プライベートなところでのコミットメントになりますが、世代を超えて琵琶湖の素晴らしさを伝えていくって、とても大切なことだと思うんですよね。

■グループディスカッションのテーマのひとつは、「琵琶湖周航の歌を活かす!~琵琶湖周航の歌100周年にちなんだ『なぞり周航』と『びわ湖音楽祭』」でした。「琵琶湖周航の歌」が誕生してから今年で100年になります。ということで、前滋賀県知事の嘉田由紀子さんがそのグループのまとめ役でした。嘉田さんからは、今年の100周年事業の内容が紹介されました。そして最後は、司会をされた川本勇さんのギター伴奏で、最後は全員で「琵琶湖周航の歌」を合唱することになりました。滋賀県内で人が集まると、よくこの「琵琶湖周航の歌」を歌います。滋賀県民の愛唱歌ですね。みなさん、喜ばれておられました。来年も、この「びわコミ会議」の最後は、「琵琶湖周航の歌」で締めてもらいたいなあと思います。

■「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」が終了した後、スタッフの皆さんと慰労会が琵琶湖畔のレストランで行われました。この日は、大変涼しく、また美しい夕焼けも楽しむことができました。この慰労会の後は、滋賀県立琵琶湖博物館の中井さんと、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに異動した淺野くんと一緒に、大津駅前まで歩いて移動しました。そして、いつもの居酒屋「利やん」に行きました。もうお腹いっぱいだったんですが、飲み会の締めにここに来るのは、なんだかもう「ルーティン」みたいになっていますね。

■「第7回マザーレイクフォーラム びわコミ会議」が終了した後、スタッフの皆さんと慰労会が琵琶湖畔のレストランで行われました。この日は、大変涼しく、また美しい夕焼けも楽しむことができました。この慰労会の後は、滋賀県立琵琶湖博物館の中井さんと、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターに異動した淺野くんと一緒に、大津駅前まで歩いて移動しました。そして、いつもの居酒屋「利やん」に行きました。もうお腹いっぱいだったんですが、飲み会の締めにここに来るのは、なんだかもう「ルーティン」みたいになっていますね。

■中井さんは、琵琶湖博物館の開設準備室時代から琵琶湖博物館の開館の時期、そして私が岩手県立大学に異動するまでの間、同僚でした。奥琵琶湖の水中に潜って、水中にいるブラックバスを観察し記録を取る調査を見学させてもらったこともあります。それから20年経ち、中井さん、いやいや当時の呼び方で言わせていただければ中井くんなんですが、中井くんは今や外来生物の第一人者です。本務の博物館の学芸員よりも、兼務の自然保護課での外来生物問題の方が多忙なように見えます。淺野くんは、今年の7月に、総合地球環境学研究所のポスドクの研究員から、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの研究員に異動されました。センターの生物多様性のポストに採用されたそうです。淺野くんの就職祝いを、改めて「利やん」でやらないといけませんね。この日は、うまい具合に焼酎のボトルが空になり、新しいものをキープすることになりました。下の写真がボトルにぶら下げられることになります。2004年から始まって、110本目。今回は、中井くんと淺野くんと一緒です。良い記念になりました。写真は「利やん」のマスターが送ってくださったものです。いつものことながら、マスターの光山くん、ありがとうございました。

曽祖母と曽孫

■先週の15日(土)から2泊3日で、娘夫婦が我が家にやってきました。もちろん、初孫のひなちゃんも一緒です。今回の目的は、まずは、ひなちゃんにひいおばあちゃんと対面してもらうことです。ひいおばあちゃん=私の母は、身体が弱っており、現在は滋賀県の老人のホームで暮らしています。15日は、午後から娘の家族と一緒に老人ホームに母の見舞いに行ってきました。

■これまでも老人ホームを見舞うたびに、母は曽孫のひなちゃんは様子を聞いてきました。時々、理解不能なことを喋ったりしますが、曽孫の話題についてはちゃんと話しをすることができました。その曽孫と、やっと会うことができたわけです。現在、母は眼が不自由になっています。ですから、母にはひなちゃんの顔や姿が見えません。ひなちゃんに触れて、声を聞いて確認できたようです。写真からは、よくわからないかもしれませんが、母はとても喜んでいました。ひなちゃん、最近、少し人見知りをするようになっているので最初は泣いてしまいましたが、ひなちゃんにとっても良かったと思います。あと、2年もすれば、2人で色々おしゃべりができるようになりますね。

■2人の年齢差は85歳。私は自分が85歳になった時のことを考えてしまいました。とても85歳まで生きているようにも思えないのですが、もし、その年代まで生きていたら、私も曽孫に会える可能性がありますね。孫のひなちゃんとは、彼女が成人したら一緒に呑みに行こうと思っているので、その年代まではしっかり生きていたいのですが、その先ももう少しだけ頑張ってみましょうか。

■ひなちゃんは生後4ヶ月になりますが、人見知りをするようになりました。なぜ人見知りをするのか、その理由についての科学的な研究が行われています。

科学技術振興機構(JST)の研究です。「赤ちゃんの「人見知り」行動 単なる怖がりではなく「近づきたいけど怖い」心の葛藤」という記事を読むと興味深いことが書いてあります。ポイントは、以下の3つだそうです。ここで詳しくはご紹介しませんが、ご関心のある方は、お読みいただければと思います。

「接近」と「怖がり」の両方の気質の強い子が「人見知り」を示すことが明らかに。

人見知りが強いほど相手の顔の「目」を最初に長く見つめ、よそに向く顔を好む。

人見知りのメカニズム解明は、人見知りをしないとされる発達障害の理解にも貢献。

■さて、私とひなちゃんの場合はどうかというと、やはり泣かれてしまいました。でも、少しずつ距離を縮めて行くと、なんとか写真のように抱っこをすることができした。ひなちゃんと並ぶと、「ほんまに年をとったなあ〜」という気持ちになります。まあ、おじいさんですから、当然なわけですが…。

■ひなちゃんが2泊3日、我が家に滞在している間に、京都市動物園に出かけました。この夏の暑い時になぜ動物園なのかと思われるかもしれません。まだ生後4ヶ月ですし、動物たちをみて喜ぶということもないわけなんですが…。動物園の中では、空気中にエンドトキシンと呼ばれる細菌成分が漂っています。このエンドトキシンは、動物の糞にたくさん含まれているからです。動物に触れてもエンドトキシンに曝露されることになります。幼い時にエンドトキシンの曝露が少ないと、免疫システムが成熟できず、アレルギー体質になるのだそうです。NHKスペシャルでも放送されました。ご参考までに。「病の起源 第6集 アレルギー ~2億年目の免疫異変~」。

■まあ、そんなわけで動物園に出かけたのですが、京都市動物園はリニューアルされたらしく、色々工夫を凝らしているので、大人の私たちもけっこう夢中になってしまいました。今回は足早に回りましたが、次回は個人的にじっくり時間をかけて動物たちを観察したいなと思いました。

■本当に、ジジ馬鹿丸出しなわけですが、最後にもう1つ。先日、韓国からの視察には、以前から交流のあるKim Jumiさんも参加されていました。この赤ちゃんの帽子、Kimさんからひなちゃんへのプレゼントです。とても上品な感じです。ちょっと、ヨダレがほっぺについていますけど(^^;;。

お食い初め

■日本の各地域では、生後100日の頃、早ければ乳歯が生え始める頃に、「一生、食べることに困らないように」との願いをかけて百日祝いを行います。一般には「お食い初め」と呼ばれるお祝いの儀式です。それぞれの地方ごとに、いろんなやり方があるようですね。祖父母や親戚が身近にたくさんいるような環境の中で育てば、こういう「人生儀礼」に関する知識も自然と身についていくものなのでしょうが(あるいは教わるチャンスがたくさんある)、高度経済成長期に核家族の中で育った私には、そのような知識がほとんどありません。あまり気にしていないかったと思います。自分の子どもの時にも、鯛の塩焼きとお赤飯程度でお祝いをしました。

■日本の各地域では、生後100日の頃、早ければ乳歯が生え始める頃に、「一生、食べることに困らないように」との願いをかけて百日祝いを行います。一般には「お食い初め」と呼ばれるお祝いの儀式です。それぞれの地方ごとに、いろんなやり方があるようですね。祖父母や親戚が身近にたくさんいるような環境の中で育てば、こういう「人生儀礼」に関する知識も自然と身についていくものなのでしょうが(あるいは教わるチャンスがたくさんある)、高度経済成長期に核家族の中で育った私には、そのような知識がほとんどありません。あまり気にしていないかったと思います。自分の子どもの時にも、鯛の塩焼きとお赤飯程度でお祝いをしました。

■先日の日曜日、初孫 ひなちやん の「お食い初め」のお祝いをすることになりました。娘婿のご実家がある奈良に行ってきました。「お食い初め」では、ひなちゃんの前に、お祝いのお膳がおかれました。その中央には、黒い石が置かれていました。「歯固めの石」と呼ばれるようです。お膳の椀の1つには、茹でたタコがあります。調べたところ、大阪を中心とした関西では、「歯固めの石」の代わりに「タコ」を用意する習わしなのだそうですが、今回は、その両方が用意されていました。お祝いのお膳の中身等については、地域によってかなり違いがあるようです。

■さて、孫のひなちゃんですが、この日は、女子学生が卒業式の時に着る「着物と袴」風のべビー服(ロンパース)を着せてもらっていました。可愛らしい!! 最近は、笑顔を向けてくれるようになりました。好きな絵本もあるようです。声をあげて喜びます。すくすくと成長しています。本当に嬉しいことですね。それに引き換え、おじいさんは…なんですが。孫の成長を見習って、頑張ります。

孫が生後2ヶ月、親密圏の再編と拡大

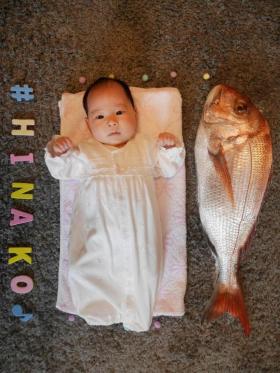

■最近の私は、プライベートでは、「ガーデニング」と「孫の成長」に夢中になっています。連休中も、大阪の初孫のひなちゃんに会いに行ってきたことを、わざわざエントリーしました。こうなると、もう本当に、ただの嬉しがり屋の爺さんでしかないのですが、どうかお許しください。さて、この写真、昨日の朝に送られてきたものです。最近は、家族専用のSNSというものがあり、我が家でも積極的に利用しています。ほぼ毎日、SNSで送られてくる孫の画像や動画を楽しむことが私の日課にもなっています。ありがたいことです。ところで、この写真なんですが、「赤ちゃんと鯛」。なにやら「シュール」な感じですが、そうではありません。

■最近の私は、プライベートでは、「ガーデニング」と「孫の成長」に夢中になっています。連休中も、大阪の初孫のひなちゃんに会いに行ってきたことを、わざわざエントリーしました。こうなると、もう本当に、ただの嬉しがり屋の爺さんでしかないのですが、どうかお許しください。さて、この写真、昨日の朝に送られてきたものです。最近は、家族専用のSNSというものがあり、我が家でも積極的に利用しています。ほぼ毎日、SNSで送られてくる孫の画像や動画を楽しむことが私の日課にもなっています。ありがたいことです。ところで、この写真なんですが、「赤ちゃんと鯛」。なにやら「シュール」な感じですが、そうではありません。

■ひなちゃんのお父さん(義理の息子)とお母さん(娘)は、大の釣り好きです。お母さんは、現在、育児真っ只中で釣りをすることはできないのですが、とっても育メンパパであるお父さんの方は、来月のひなちゃん「お食い初め」の際に必要になる鯛を釣る「練習」ということで、九州の玄界灘に釣りに出かけたのです。あくまで「練習」で、「お食い初め」直近の釣りが本番になります。ということで、今回ひなちゃんのお父さんは、こんなに大きな鯛を釣ってきました。63cmです。ひなちゃんよりも少しだけ大きいです。釣り上げて、すぐに冷蔵の宅配便で大阪の自宅まで送り、13日に2ヶ月になるひなちゃんと一緒に写真を撮った…というわけです。私が若い父親だった頃、このような「育児カルチャー」は存在しませんでしたが、最近は、このようにデコレーションをして記念写真を撮るということが盛んに行われています(やはり、デジタルカメラやスマートフォンの普及とSNSがこのような流行の背景にあるのだと思います)。

■で、「釣り人」であるひなちゃんの両親は、ひなちゃんにも釣りを教えようとすでに計画を立てています。いずれ、一家で大海原に出かけていくのだと思いますが、まずは海釣り公園で「釣りデビュー」させることになっています。これも、ある種の英才教育なんでしょうか…。あと10年もすれば、孫が釣ってくれた魚をいただくことができるのかもしれませんね。楽しみです。

■ところで、こうやって書いていると、単なるおめでたい嬉しがり屋のお爺さんの独り言のようなものですよね〜。しかし、自分自身を少し客観的に眺めて見ると、孫が生まれることで、いわゆる「親密圏」と呼ばれる関係性の中での自分の立ち位置、「親密圏」の中での役割がゆっくりではありますが、大きく変化しようとしているように感じています。初孫の誕生を契機に、孫を中心とした形に「親密圏」が再編拡大されていっているうように思うからです。それが、「孫の力」なのかもしれません。同僚が、『<オトコの育児>の社会学』という本を共著で出版しましたが、祖父の場合は、どう捉えたらいいのかなと考え始めています。育児のストレートな当事者ではないにしても、周辺にいてそれなりの役割を持っている…。また、孫が生まれたことで、今までとは違うステージに知らないうちに立っている(立たされている)。そんな気もしてきました。10年にわたる親の看病・介護にため息をつきつつ、孫の誕生に嬉々としている今の自分についていろいろ考えているところです。