絵本『空からやってきた手紙』(1)

▪︎滋賀県立琵琶湖博物館では、現在、展示側の作業に取り組まれています。この展示替えで消えてしまうC展示室の「環境とはなんだろう」という展示のなかにある絵本を紹介します。『空からやってきた手紙』(絵と文 近江屋博物堂)です。近江屋博物堂は、博物館に勤務していた当時の私のペンネームです。つまり、この絵本は、私の作品なのです(おそらく、これが生涯で最初で最後の絵本でしょう)。現在のホームページを開設する以前、旧ヴァージョンのホームページでこの『空からやってきた手紙』を公開していました。しかし、新しいホームページでは、再度、公開することはしていませんでした。私自身も、この絵本のことを忘れてしまっていました。

▪︎ところが、先日、関東在住の生態学者Iさんから、この『空からやってきた手紙』をネットで再度公開してほしいとのご要望がありました。旧ヴァージョンのホームページで公開したときも、じつは、陸水学者のYさんからのご要望にもどづき公開させていただきました。というわけでして、3回にわけて、『空からやってきた手紙』をアップしようと思います。これは、旧ヴァージョンのホームページかに切り取ってきた画像です。したがいまして、リンク等は存在していません。その点をご了解ください。

▪︎旧ヴァージョンのホームページにアップするにあたっては、琵琶湖博物館の布谷知夫さん(当時:上席総括学芸員)のお許しをいただきました。また、牧野厚史さん(当時:主任学芸員)のご協力を得ました。関係者の皆様には、たいへんお世話になりました。再度アップさせていただくにあたり、改めて御礼申し上げます。

■ところで、YさんやIさは、博物館で展示された絵本をご覧になって、その後、私にネット上で公開してはと言ってくださいました。もともと、この絵本は、「環境とはなんだろう」というコーナーの中のひとつの展示でした。博物館の学芸員が、それぞれ展示のアイデアを出しました。当時の私は、環境問題をめぐる様々な言説が持つ自明性がとても気になっていたように思います。

■そういえば、先月、仙台市で開催された「日本生態学会」で、あるセッションのことを思い出しました。その場は、絶滅危惧されている鳥類をどのように保護していくのかがテーマでした。セッションには、生態学者に加えて環境社会学者も報告を行いました。「順応的ガバナンス」という概念を交えてご自身の説明をされました。そしてセッションのコメンテータを務めた生態学会の重鎮と言ってもよいある研究者は、生態学の「順応的管理」と環境社会学の「順応的ガバナンス」の違いについてご自身の感想を述べておられました。この時の感想と、この絵本の内容とは、関係しているように思います。

■それはともかく、2012年から消えてしまっていた『空からやってきた手紙』のことを、再び思い出させてくださったIさんには、御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

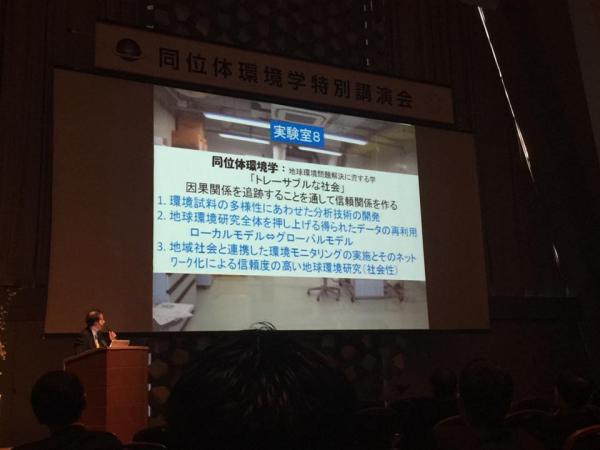

中野孝教先生 総合地球環境学研究所定年退職祝賀会

■26日(土)は、朝から枚方市にある家具団地に向かいました。今月の3日、大津市に転居しましたが、少しばかりですが新しい家具を用意する必要があるため家具団地に向かったのです。家具団地から戻る途中、「北船路野菜市」の学生たちの様子をみにいき、いったん自宅に戻ってからこんどは京都に出かけました。もう、バタバタの年度末です。京都では、この3月末で総合地球環境学研究所を退職される中野孝教さんの「特別講演会」と「定年退職祝賀会」が国際会館を会場に開催されました。中野さんとのお付き合いは、12年程になります。中野さんが筑波大学から総合地球環境学研究所へと異動されさい、当時、私が参加していた文理融合型の研究プロジェクト「琵琶湖-淀川水系における流域管理モデルの構築」にも加わってくださいました。地学の研究からスタートされた中野さんのご専門分野は、同位体環境学です。専門分野はまったく異なりますが、たいへん親しくお付き合いをさせていただきました。地球研のホームページでは、中野さんのことを以下のように紹介しています。

生き物の一部を調べただけで、出身地がどのあたりか、何を多く食べていたかわかるってすごくありませんか。地球研の研究高度化支援センター長の中野孝教教授は「安定同位体」の研究者で、水を中心に石、植物、動物、食品や人間に含まれる安定同位体比を調べています。まったく関係の無いように見えるものでも、安定同位体比を調べるとつながりが見えてきます。絶滅しそうな魚の安定同位体比を調べて、育った町の山や川とその魚のつながりを知り、河川流域の環境を良くしていくヒントにする、なんてことができるかもしれません。愛媛県西条市、福井県大野市、山形県遊佐町、岩手県大槌町などでは、住民の力を借りながら水を集め、研究所で安定同位体比などを測定しています。そこで得られた発見を各地の人とつなげていく、研究者と市民が一つの輪になる共同研究を試みています。

■ここで安定同位体比について、きちんと説明しないといけませんね。しかし、わかりやすく説明する能力が私にはありません。もし、少し詳しく知りたいという方がおられるならば、研究プロジェクトに一緒に取り組んできた陀安一郎さんのホームページがよいかもしれません。ここに安定同位体比についての解説があります。ぜひ、お読みいただければと思います。

■中野さんの特別講演会のタイトルは「地下から始めた同位体マラソンを通して出会った人と学んだこと」でした。中野さんの講演は、ご自身のお若いころからの研究過程をマラソンに例えたものでした。なぜ、マラソンなのか。それは、中野さんご自身がフルマラソンを何度も走っておられるからです。たしか、3時間40分の記録をお持ちだったと思います。私もフルマラソンを3度完走しましたが、私自身の記録は、中野さんの記録よりも1時間遅いものです。中野さん、すごいんです

■中野さんの特別講演会のタイトルは「地下から始めた同位体マラソンを通して出会った人と学んだこと」でした。中野さんの講演は、ご自身のお若いころからの研究過程をマラソンに例えたものでした。なぜ、マラソンなのか。それは、中野さんご自身がフルマラソンを何度も走っておられるからです。たしか、3時間40分の記録をお持ちだったと思います。私もフルマラソンを3度完走しましたが、私自身の記録は、中野さんの記録よりも1時間遅いものです。中野さん、すごいんです

■市民ランナーである中野さんと私が総合地球環境学研究所で出会ったときは、ちょうどフルマラソンの30kmを超えたあたりになります。そこから、一緒に「文理融合」の研究プロジェクトに取り組んできました。実際のフルマラソンでは、30kmを超えたあたりからとても辛くなってきますが、私たちの研究プロジェクトも、なかなか厳しいものがありました。思い返せば辛いことの連続でしたが、結果として、なんとか研究を無事に終えることができました。この「文理融合」の研究プロジェクトをやりとげたことは、私にとって非常に貴重な経験となりました。

■中野さんは講演のなかで、「施設や制度が文理融合を生み出すのではなくて、研究プロジェクトが文理融合を生み出す」、そのような趣旨のことをおっしゃっていました。その通りだと思います。同じ問題や対象を異なる学問分野から取り組んだとき、自分だけでは「できないこと」が、異なる分野とつながることで「できるようになる」からです。そのような「相補的な関係」がプロジェクトのなかに生まれるとき、文理融合は実質化していきます。私は、そのことを強く実感してきました。中野さんとは、以前から、「いつか、安定同位体の手法を使った地域連携型の研究プロジェクトを一緒にやろう」といっていたのですが、中野さんの定年までには間に合いませんでした。でもチャンスがあれば、中野さんと一緒に研究プロジェクトに取り組めればと思っています。というわけで、特別講演のなかでは、少しだけ私も登場することになりました。龍谷大学に異動した頃の私が写っていました。淀川の三川合流地点から河口までを自転車を使って1泊2日で調査した時のものです。パワーポイントのスライドには、「社会学者と一緒になることで研究が進む」とありました(この写真は、総合地球環境学研究所の研究員の方が気をきかせて撮ってくださいました)。

■「定年退職祝賀会」も国際会館で開催されました。乾杯の音頭は、和田英太郎先生でした。ひさしぶりに、お世話になった和田英太郎先生とお会いすることができました。同位体生態学の分野を切り開いてきたパイオニアです。じつは、私を文理融合の世界にぐいっと引っ張り込んでくださったのは、和田先生なのです。とてもお元気でした。乾杯の音頭のさいに簡単なスピーチをされましたが、和田先生はこうおっしゃいました。「人間、70歳を過ぎてからは『健康』が何よりも重要。かつてどんな企業に勤めていたとか、どんな役職に就いていたとかは、まったく意味を持たない」。その通りだと思います。もう1枚の写真。和田先生の左側は、秋道智彌先生です。和田先生も秋道先生も、ともに総合地球環境学研究所の名誉教授です。なんだか、歴史的な写真だな~と瞬間的に思い、撮らせていただきました。

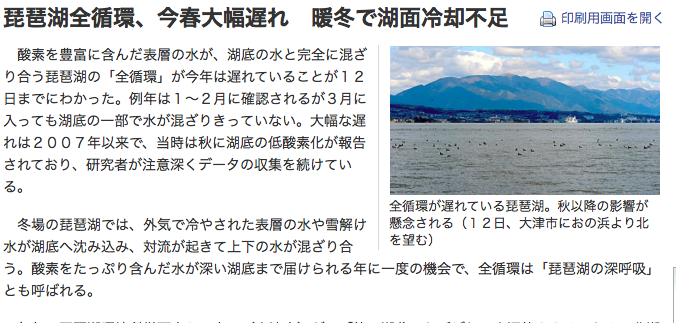

琵琶湖の全循環(2016年)

■琵琶湖は深い湖です。一番深いところで100mを超えます。季節が暖かくなってくると、琵琶湖の湖面あたりの上層の水は温められます。すると、琵琶湖の下層、つまり琵琶湖の底に近い方にあるの水との間で、水温が急激に変化する層が生まれます。これを「水温躍層」と呼んでいます。このような「水温躍層」の存在は、琵琶湖の生態系や水質に大きく影響しています。

■冬になると、琵琶湖の表層の水温は下がります。このような状況になると、表層の水が鉛直方向に沈み始めます。もう少し説明します。夏の間温められた暖かい水は密度が低く比重が軽いわけですが、冬になり気温が下がると、琵琶湖の表層の水温も下がり密度が濃い重い水になります。そのような冷たい重い水は、沈み始めるのです。「水温躍層」も深くなっていきますし、湖岸の水も湖の地形に寄り添うような形で沈んでいきます。湖の水が動き始めるのです。上層と下層が混じり合い、水温が上層と下層とで同じになるとことを「全循環」と呼びます。よく、この「全循環」のとことを「琵琶湖の深呼吸」と呼びます。酸素をたっぷり含んだ表層の水が下層や湖底に届けられるからです。湖底や深いところで生きている生物にとって、「全循環」は自分たちの命を左右するわけですから、非常に重要な意味を意味を持っているのです。

■ところが、近年の温暖化により、冬になっても十分に表層の水温が低くならいことがあり、「全循環」が起こりにくくなってきています。トップの画像は、昨日、13日の京都新聞の記事(ネット)です。「琵琶湖全循環、今春大幅遅れ 暖冬で湖面冷却不足」という記事が出ていました。記事によれば、「酸素を豊富に含んだ表層の水が、湖底の水と完全に混ざり合う琵琶湖の「全循環」が今年は遅れていることが12日までにわかった。例年は1~2月に確認されるが3月に入っても湖底の一部で水が混ざりきっていない」というのです。上層の水と下層の水が、よく混じり合っていないようです。湖底の酸素が不足してくると、生物に影響を与えるだけでなく、湖底の堆積物から栄養塩類が溶け出して水質を急激に悪化させることも心配されます。京都新聞の記事では、「湖底の低酸素化は猛暑や台風通過の有無、植物プランクトンの増殖などにも左右されることがわかっており」とあるように、「全循環」という現象を左右する条件はなかなか複雑です。

【追記】■心配していた「全循環」。14日の京都新聞の記事「琵琶湖の深呼吸やっと確認 全循環、07年以来の遅さ」で、「滋賀県は14日、琵琶湖で表層の水と湖底の水が完全に混ざり合う「全循環」を確認したと発表した」と報道されました。安心しました。

「場づくり」・「土づくり」

▪︎以下の記事をFacebookに投稿しました。渡邉格さんの『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」』を再読しています。気になるところが、たくさんあります。例えば、「場をつくる」ということ。渡邉さん自身は、自然栽培と天然菌のことについて書いておられるのですが、人間の社会にも、教育や「地域づくり」や、自分が取り組んでいる実践的な研究プロジェクトにも当てはまることなんじゃないのかなと思い、facebookに投稿しました。

この「場をつくる」ということを、「大津エンパワねっと」の活動でも学生たちに繰り返し言ってきた。「地域づくり」は「土づくり」=「場づくり」なんだと。あえて「土づくり」と表現してきたわけなんだけど、学生諸君にどれだけ理解してもらったのか、よくわからない…。

そもそも大学の教育だって「土づくり」なのだ。もっとも、そうは思ってはいるが、難しいところがある。今の大学は「煽り立てる」から。すぐに成果を求めるから。大学も新自由主義的市場経済の原理に振り回されているから。「土づくり」には「待つ」ことと「辛抱する」ことが大切だ。だから、いろんな意味で大変になるのだ。「待つ」ことと「辛抱する」ことは、「何もしない」こととはまったく違うのに。そこが難しい。

さらには、現在取り組んでいる実践的な超学際的な研究プロジェクトも、「土づくり」=「場づくり」が大切なのに、「土づくり」よりもそこで育つ作物の方ばかりに気持ちが行ってしまっている(評価されたいという、すけべ虫が疼くので…)。しかし、作物は「土づくり」の後についてくるのだ。それを忘れてしまうと、化学肥料や農薬を使う農業と同じことをしてしまう。しかし、研究プロジェクトが置かれた環境は、短期的な成果を求めてくる。評価委員会のためにやっているわけではないのにね。そうすると、実践的も、超学際も、すべては口先だけの話しに終わってしまう。

悲しいことです。

もうひとつ、「場づくり」は、それを声高に叫んでも、誰も相手にしてはくれないということ。研究プロジェクト内部でも、フィールドでも。むしろ、総スカンを喰ってしまう。「場づくり」とは、人びとの相互作用が活性化して、内から創発的になんらかの「価値」を生み出していけるような「状況」を作っていくこと。自分がある意味、「触媒」のような存在になって消えていくこと、その意味で自ら「捨て石」になる部分がある。しかも、うまくいくかどうか…わからない。だから「賭け」でもあるのだ。だからだから、注意深く「待ち」、「辛抱する」ことが必要なのだ。

これは、なかなか大変なことです。

でも、あきらめずに、少ないけれど、「志しが共振し合う仲間」と共に、「土づくり」に励まねば、ね。

(本文続きます)

カヤネズミの巣

▪︎一つ前のエントリーで、カヤネズミの巣のことを書きました。このカヤネズミの巣は、総合地球環境学研究所のPD研究員である浅野悟史くんが、8月末に開催された「北船路・かかし祭」のさいに確認していたものです。写真は、そのカヤネズミの巣を撮ったものです。発見してくれたのは、この「かかし祭」に参加してくれた農学部の古本先生の息子さんでした。観察眼が鋭い!! その知らせを聞いて、浅野くんが写真に撮ってみたというわけです。

▪︎このカヤネズミの巣ですが、浅野くんからの報告によれば、一昨日の稲刈りのさいに、最終的には5つも確認されたようです。小さな田んぼですので、これはすごいなと単純に思いました。浅野くんからの情報によれば、まわりのススキの多い草原にも巣を作っていないか探索しても見つけられなかったといいます。カヤネズミにとって、私たちが「龍大米」を生産している小さな田んぼの方が居心地が良かったのかもしれません。餌が豊富にある…、敵に襲われにくい…といった理由があるのかもしれません。浅野くんは、私たちの田んぼ以外の、村の農家の田んぼの稲刈りも手伝ったようですが、そこではみつからなかったようです。ちなみに、私たちの田んぼは、通称「限界田」と呼ばれています。といいますか、指導農家の吹野さんが、そのように呼んでおられます。なにが限界かというと、北船路集落の棚田の一番てっぺんにあるためです。これ以上は田んぼをつくれない…から限界なのです。田んぼの山側は草原や森林になっています。つまり、人間の手が少し加わった自然のすぐそばにある田んぼということになります。

▪︎カヤネズミは、その名前からもわかるように、茅場やススキの原っぱで生きる動物です。それらは、人間の手によって刈り取られることが前提になっています。そのような人の手が加わるところに生息する動物なのです。調べてみると、今回のようにイネに営巣するさいには、米を食べるそうです。まあ、食べるといっても日本で一番小さなネズミですので、1日に食べる量はほんのわずかです。むしろ、田んぼにいるバッタやイナゴも食べてくれます。田んぼのなかの生態系は、どのようになっているのでしょうね。専門家に確認する必要があります。それはともかく、「北船路米づくり研究会」の田んぼは、カヤネズミが生きることのできる(餌になる昆虫がちゃんといる)、生物多様性の高い田んぼであるといえそうです。

【追記】▪︎カヤネズミについてエントリーしたところ、カヤネズミの生態に関して研究されているアマチュア研究者の方から、このブログの「CONTACT」機能を使ってメッセージをいただきました(以前は、個々の記事にもコメントを書けるようにしていたのですが、海外から大量のスパムメールが送られてくるようになり、その処理に辟易して、現在ではコメント機能が使えないようにしています)。「農地周辺でカヤネズミがどのように暮らしているかに興味を持ち、自宅近くの農地などでも観察」されているそうです。いたただいたメッセージからは、カヤネズミが一箇所でなく季節で移動しながら暮らしていることを教えていただきました。ありがとうございました。また、カヤネズミに関して何かありましたら、このブログにエントリーしたいと思います。

ぼてじゃこトラストの記念シンポジウム

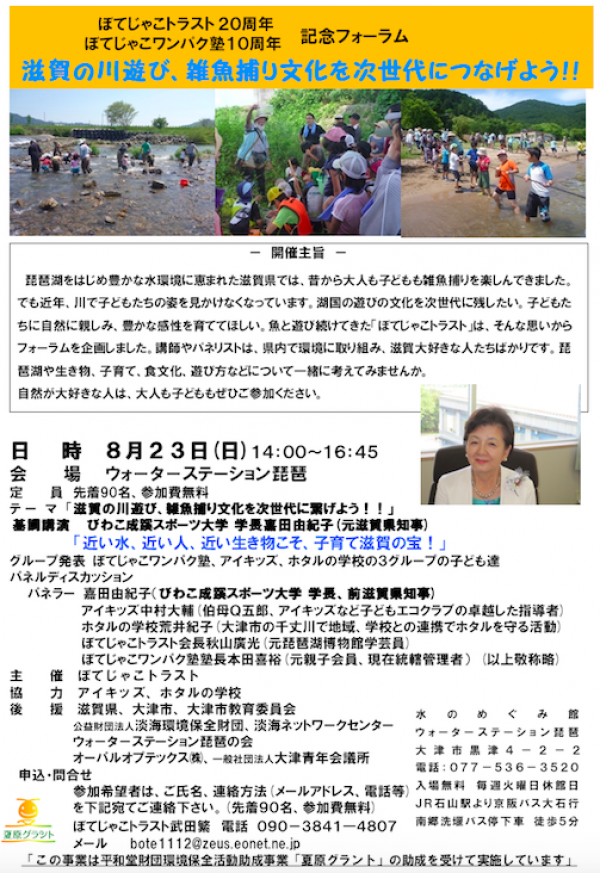

▪︎本日の午前中は、ボランティアの皆さんと一緒に自治会の夏祭りの後片付けをして、午後は大津市南郷の「アクア琵琶」に移動しました。この「アクア琵琶湖」を会場に、発足20年を迎えた市民団体「ぼてじゃこトラスト」の記念シンポジウムが開催されたからです。20年も地道に活動を継続しながら成果もあげていく…とてもすごいことだと思います。私は、お祝いの気持ちとともに参加させていただきました。この「ぼてじゃこトラスト」は、環境の変化や外来種の増加で激減したぼてじゃこ(タナゴ)の調査を行うとともに、子どもたちへの環境教育活動にも取り組んでおられます。

▪︎今日のシンポジウムでは、琵琶湖や琵琶湖流域に関わって活動をされている小中高生を中心とした団体が活動報告をされました。「ぼてじゃこワンパク塾」、「アイキッズ」、「ホタルの学校」の3団体の皆さんです。それぞれの団体のみなさんの活動のレベルの高さに驚きました。素晴らしい。活動報告のあとは、前滋賀県知事・びわ湖成蹊スポーツ大学学長の 嘉田 由紀子さんが基調講演をされました。嘉田さんのファンの方達がたくさんいらしゃっていたようで、真剣にメモを取りながら聞いておられました。そのあとのパネルディスカション、残念ながら、夕方から自宅マンションの管理組合の理事会があるため、聞かせていただくことができませんせでした。途中で会場を後にしました。「滋賀の川遊び、雑魚取り文化を次世代につなげよう!!」というテーマでのディスカッションだったようです。残念ですね〜。でも、総合地球環境学研究所のPD研究員の浅野さんが来てくれていたので、彼にどのようなディスカッションだったのかをあとで聞かせてもらうことにしたいと思います。このパネルディスカッションのテーマ、すごく大切なテーマだと思っています。

湖西の小河川

▪︎夏期休暇に入り、大学の研究部の仕事からも解放され、やっとこのサイトの名称に相応しい(?!)内容のエントリーが続くようになりました。なんだか本来の自分を取り戻しているようで嬉しいです。そのような状況になったところで、参加している総合地球環境学研究所の若い研究者(PD研究員)の浅野さんから、「湖西に、魚好きの家族と一緒に魚釣りにいくんですが、一緒に行きますか?」とお誘いを受けました。もちろん、学術的な調査などではなくて、純粋の息抜きに行きませんかというお誘いです。私自身は、魚釣りよりも、「魚好きの家族」の方に惹かれて、参加してみることにしました。

▪︎昨日、12日の朝9時。集合場所は、JR湖西線の北小松駅でした。そこからは、浅野さん以外の研究員、上原さん、石田さん、そして中一のお嬢さんとお母さんの親子ペア=「魚好きの家族」、合計6名で、北小松駅の比較的そばにある、小河川が注ぎ込む砂浜に移動しました。トップの写真は、その砂浜から撮ったものです。この日は、幸いにも「ぴーかん」の快晴ではなく、少し曇りがちな天気でした。8月の真夏真っ只中、私のようなおじさんの身体には優しい天気でした。写真は、南向きです。湖西の山々のシルエットが順番に確認できますね。琵琶湖の水温は「緩い」という感じでしたが、それに対して流入する小河川の水温はかやり「冷たい」感じがしました。湖西には、ほとんど平地がありません。山から流れてきた水はすぐに琵琶湖に注ぎ込むことになります。北小松には水泳場があります。そのような水泳場や私たちの目的地である砂浜の砂も、湖西の、このような小河川が山から運んできたものかと思います。花崗岩に由来するものでしょう。小河川を歩いてみると、足の裏が痛くなります。砂礫が、まだ磨かれていないのです。そのような砂礫の小河川に、琵琶湖から小鮎やハスが遡上していました。

▪︎最初は、若い研究員の3人は、琵琶湖で釣りをしていたのですが、すぐに関心は小河川の方に移りました。「魚好きの家族」のうち、中一のお嬢さんも含めて、みんなでタモなどで魚を捕まえ始めました。また、追い詰めたハスを手づかみで捕まえていました。若い方たちは、動きが俊敏ですね。私などのおじさんには、とても魚を素手で掴むことなどできません。研究員の浅野さんが手で捕まえた魚は、コイ科の仲間の「ハス」です。魚食性の魚です。この魚の特徴は口にあります。口の形が横からみると「へ」の字型になっています。小鮎などを捕食するために、口が、このような形に適応したのではないか…といわれています。私自身は、琵琶湖から一歩小河川に入っていくと、こんな別世界が待っていることにちょっと感動しました。

▪︎昼食は、若いみなさんが捕まえた魚を塩焼きにしていただきました。「魚好きの家族」のお嬢さんも、包丁でハスのお腹をさばいて塩焼きの下ごしらえをしておられました。素晴らしいですね〜。このお嬢さん、そして彼女のお母さんは魚が大好きです。食べるのはもちろんですが、小河川で「ガサ入れ」をするのが好きなのだそうです。「ガサ入れ」とは、通常、警察が証拠を確保するために建物等に立ち入ることを言います。しかし、「魚好き」(淡水魚愛好家)のあいだでは、「ガサ入れ」とは川岸の水生植物の生えているあたりにタモ網を「ガサガサ」と突っ込み、タナゴのような小さな魚を捕まえる行為のことをいいます。「魚好き家族」の親子のお2人は、この「ガサ入れ」が大好きなのです。

▪︎若い研究員の皆さんが、魚に夢中になっているあいだ、私はお母さんに少しだけライフヒストリーをうかがってみました。お母さんは、八日市の田園地帯のなかでお育ちになりました。学校の行き帰り、いつも気になっていたのが、水田の水路にいる魚たちのことでした。もちろん、典型的な女の子の遊びをしないわけではありませんでしたが、お母さんは、弟さんと一緒に、魚とりに出かけて遊んでいたといいます。お母さんの魚好きは、大人になって、ご結婚されてからも続きました(ここが素晴らしい…)。今では、お嬢さんと一緒にで「ガサ入れ」に出かけておられます。そうやっているうちに、「ガサ入れ」仲間も増えていきました。魚好きの「おっさん」たちです。そのような、魚にワクワクしている大人たちと一緒に過ごしていると、お嬢さんにもそれが伝わっていくことになりました。「文化」とは、こうやって伝承されていくものなのだと思います。

▪︎以前、「自然が大好き、魚が大好き」だという親子の皆さんにお話しを伺ったことがあります。あるお父さんは、こう語っておられました。「子どものときに滋賀県に家族でキャンプにいきました。手でつかんだ魚のヌルッとした感覚やそのときの匂いを、今でもありありと思い出すことができます。そのとき、めちゃくちゃ感動しました。その感動を子どもたちに伝えたくて、家族でアウトドアを楽しむようになりました」。そのような内容の話しでした。魚を手でつかんだときの経験が、このお父さんの「自然観」を形成するうえで大変重要な契機になっていることがわかりました。

▪︎こうやって遊びを通して、流域に「深くかかわっている」方たちがたくさんいればいるほど、流域の環境は保全されていく可能性が高まっていくことになる…、私はそう確信しています。もちろん遊びだけでなく、いろんな「アプローチ」から、そしていろんな「立場」から、「深くかかわっている」人びとが大勢いることが大切なのです。問題は、「深くかかわる」とはどういうことなのか…ということでしょう。それについては、また別の機会に述べたいと思います。

ぼてじゃこトラスト「滋賀の川遊び、雑魚捕り文化を次世代に繋げよう!!」

◾︎「ぼてじゃこトラスト」主催のイベントです。「ぼてじゃこトラスト」設立20周年の記念イベントです。20周年、素晴らしいです。なかなかここまで活動を続けることはできません。「夏原グラント」の助成記念パーティーで、「ぼてじゃこトラスト」の武田さんや秋山さんとお話をしましたが、今後は、後継者をどのように育成していくのかが、課題となっているようです。私も、総合地球環境学研究所のPD研究員であるAくんと参加する予定です。基調講演の嘉田さん、「ホタルの学校」の荒井さん、旧知の皆さんが集まられます。