多文化共生

人口5,000人の内、その半数以上が中国人住民の「芝園団地」。「チャイナ団地」と言われた一方で、「多文化共生の先進地」とも言われてきた。約10年の活動を経て、自治会の事務局長がつかんだ「実像」とは何か。日中国交正常化50周年とも、浅からぬ縁がある芝園団地の「真実」を記した書籍がここに! pic.twitter.com/M06NaDnaoq

— 芝園団地_・・・ (@shibazonodanchi) December 6, 2022

▪️この本を購入しました。手元に届いています。夏期休暇中に読みたいと思います。以下の記事では、この本の著者である岡崎広樹さんが、多文化共生のためのポイントなついて語っておられます。

草ぼうぼうの土地から考える

▪️私が暮らしているところは、もともと丘陵地(地元の農村地域の里山)だったところを戸建住宅団地として造成した、よくある住宅地になります。里山が住宅地になったところは、「〜ヶ丘」、「〜平」、「〜台」という地名が付けられていることが多いように思います。燃料革命や化学肥料の登場で資源採取の場としての里山が必要で亡くなったことに加えて、高度経済成長期以降、都市の人口増加に伴いその周辺地域に住宅地を求める需要が生まれたことで、結果として都市郊外の鉄道駅の周囲の里山は住宅地として売却され住宅地が造成されていきました。地域によって時間差はありますが、ほぼそのような理由で都市郊外に住宅地が生まれていきました。もちろん、農村の市街地化とともに農地が売却されて住宅地になっていったところも多数あります。

▪️ところが、最近は、新規の住宅地の造成はあまり行われていないのではないかと思います。それどころか、高度経済成長期が終わった後に造成された住宅地であっても、子どもが成長し、老夫婦2人だけになった世帯、そして高齢者の独居世代が増えてきました。さらには、独居されていた方が高齢者施設に入ったり無くなったりすると、空き家が生まれてきます。人口減少、都心回帰の傾向の中で、子どもの世代は、もう実家には戻ってきません。私が暮らしている地域は、まだまだ小学生よりも小さな子どもたちが暮らしていますが、開発が1980年代に始まった隣接する住宅地では、少しずつ厳しい状況が生まれていると聞いています。

▪️私が暮らしている地域の話に戻りましょう。たくさんの戸建て住宅が立ち並んでいる中に、たまに住宅がまだ建設されていな土地があります。おそらくは、造成後、元々の地主さんに配分された土地なのではないかと推測しています。農地として使っておられる場合もあります。柑橘類や梅などの樹木を植えておられる場合もあります。草はぼうぼうですが一応農地として使っておられるような土地もあります。しかし、何もせずに草がぼうぼうを通り越して大変なことになっている土地もあるのです。

▪️これも私も想像ですが、資産的保有をされていても面倒なので土地の管理ができていないのではないでしょうか。現金が必要になった時、子ども世代が住宅地として利用する時のために、配分された土地を農地として活用しながら保有しているのではないかと推測しています。あくまで私の想像です。ある土地は、年に1回か2回、軽トラックでやってこられた地主さんらしき方が草刈機で草を刈り取っていおられます。しかし、全く何もされていない土地がありました。ところが昨日、そこの横を通りかかった時に、複数の高齢者の方達が生い茂った草の刈り取りをされていました。5人くらいだったかな。刈り取った草を大きな立方体の袋に詰め込んでおられました。その袋には、「シルバー人材センター」と書かれていました。地主さんは自分ではもうできないので、「シルバー人材センター」に依頼されたのかなと、これもまた勝手に想像しています。

▪️どのような事情があるかは別にして、「シルバー人材センター」にご依頼されるのもひとつの方法でしょうね。これまでは、なんとか自助努力して欲しいよなと、心の中では思っていました。そういう土地の横にお住まいの方は、いろいろ辛い思いをされているではないかと思ったからです。公道沿いの並木の剪定、その下にある低木の管理等については行政がされているのでしょうが、剪定や管理の回数が限られているので、ここからはすぐにススキの類が生えてくるのです。これも困ったことだなと思っています。勝手に刈っても良いものやら…。どうなんでしょう。できれば、自治会の活動である公園の草刈りと同じように、こういうところも手をつけたいなと思うのですが、どうでしょうか。社会全体として高齢化と人口減少が進み、財政難で行政サービスが低下していくことは必至な状況で、コミュニティとしてそのような社会状況にどう対応して世代交代や新陳代謝をはかっていくことが大切だと思うのです。個々の世帯が、住民同士がバラバラのままだと、いわゆる限界ニュータウンに向かっていくスピードは速くなってしまいます。

▪️高齢になりご自身ではできない庭の剪定を地域のボランティアグループが代わりにされているコミュニティを知っています。そういうコミュニティが草津市にあります。そのボランティアグループは、高齢者の住宅の庭の剪定だけでなく、コミュニティ内部の公共空間にシバザクラを植栽されるなど、コミュニティ全体の景観の維持にも努めておられました。そうやってコミュニティの整備をしていくことが、結果として空き家にならずに不動産の売買にもつながっていく可能性が高まると考えておられるようです。荒れ放題の庭だらけ、あるいは不快な場所が散見されるコミュニティの住宅は不動産として売れないからです。こういうことに危機意識を持つことはなかなか大変です。長い時間の中でじわじわっと進んでいくからです。このような景観の維持に限らず、子どもや高齢者にも優しいコミュニティづくりの活動をされているところもあります。そのような様々なコミュニティづくりの活動が、生活のQOLを高めるとともに、持続可能性を高めていくことにもなるように思います。コミュニティの評価につながっていけばとも思います。仮に「ここは地域活動があまりなくて楽ですよ」というような状況だと、短期的にはそう感じられても、中長期的には困ったことになるのではないかと思います。

1号館中庭のエゴノキ

▪️昨日、同僚に教えていただきました。エゴノキというのだそうです。瀬田キャンパス1号館の中庭に植えてあります。サクランボのような実ですが食べられません。でも、この実を水中ですりつぶすと石鹸のように泡立つそうです。石鹸の代用品かな。ところで、エゴノキのことを教えてくださった同僚、定年退職までまだ2年あるのですが、今年度で退職されるそうです。退職の日が待ち遠しいと笑顔で語っておられました。

【追記】▪️この投稿とほぼ同じ内容でfacebookに投稿したところ、森林の研究者、植物生態学者、そして公務員として林業の実務にあたっておられる知人の皆様から丁寧なコメントをいただきました。そのうちのひとつが岐阜県の「エゴノキプロジェクト 」です。ご紹介いただいた、「岐阜県立森林アカデミー」の公式サイトに掲載された「エゴノキプロジェクト 〜美濃の森が日本の和傘を支える〜」という投稿です。とても興味深く思いました。

和傘は岐阜市が日本一の生産量を誇り、また全国各地にも和傘の産地があります。しかし和傘の部品を生産する所となるとその数は限られており、傘骨をつなぐ「傘ロクロ」という部品は岐阜県内のたった1軒の木工所で全国の分が作られています。この傘ロクロにはエゴノキという木が使われており、最近まで岐阜県内の森で収穫して木工所へ納入する人がいたのですが、その人が亡くなり供給が絶たれる事態になりました。全国唯一の木工所で材料が手に入らなくなれば、日本中の和傘づくりがストップしてしまいかねません。

このことをきっかけに2012年度から、岐阜県立森林文化アカデミー・美濃市の林業グループ山の駅ふくべ・全国の和傘職人たちが、共同で和傘づくりに必要なエゴノキを毎年収穫する「エゴノキプロジェクト」を始めました。

かつて和傘用のエゴノキは、里山で炭焼き用の木を伐った際に他の木と仕分けられ、和傘業者のもとへ届けられていました。炭にするよりも高く売れるので、山の人にもメリットがあったのです。しかし山で炭焼きが行われなくなると、エゴノキだけを探して伐らなければならず、労力に見合わない仕事になってしまいました。

そこでエゴノキプロジェクトでは、新しい形で伝統工芸を支えることを目指しています。森林や木材について学ぶ専門学校である森林文化アカデミーは、教育の一環としてこのプロジェクトに関わります。教員や学生たちは伐採作業にも携わるほか、持続可能な形で収穫できるよう、伐採方法の研究や生育状況の調査を行っています。

山の駅ふくべは、美濃市片知地区の住民が中心となって、地区の森林を守り育て、魅力的なエリアにすることを目的として活動している森林ボランティア団体です。エゴノキプロジェクトの趣旨に賛同し、初年度からプロジェクトに参加しています。

岐阜をはじめ全国の和傘職人たちも、初年度から伐採に参加しています。伐採現場に和傘を持参して、学生や森林ボランティアの人たちに和傘の美しさやエゴノキの森の重要性を伝える役割を担っています。

その他、岐阜県庁や森林組合の職員、一般の方、和傘愛好者や京都の老舗の和傘店の方など、たくさんの人たちに支えられてエゴノキプロジェクトは成り立っています。

▪️エゴノキという特定の樹種に限定されているようですが、多様な方達が横に連携して活動をされているところが、私にはとても興味深く感じられました。エゴノキがないと和傘の生産ができないということもあってか、全国の和傘職人さんが参加されているようですね。素晴らしいと思います。

裁判と研究

▪️土地(山林)の登記を巡って、某自治会と行政との間で裁判になっている案件があります。もちろん、私はその裁判の当事者ではありませんが、自分の研究や論文がその裁判で意見として提出されていました。この裁判で争われている問題を、若い頃の私は調査して論文にしていたからです。某自治会側の弁護士さんからは、ヒアリングも受けて、さまざまなデータも提供させていただきました。一審の地方裁判所では敗訴となりましたが、弁護士さんご本人からメールがあり高等裁判所では逆転勝訴したとご報告いただきました。36年前、学会にデビューしたての頃、博士課程後期課程に在学中の拙い研究ではありますが、そのような論文でも、お世話になった地域の皆さんのお役に立てたようで、とてもハッピーな気持ちになりました。とっても、嬉しいです。改めて丁寧に自分の論文を読み直してみましたが、自分の論文ではありますが、真面目に頑張っていることはよくわかりました。

▪️ただ、弁護士さんからは、行政側は上告するだろうとのことで、今度は最高裁判所での争いになるのでしょう。判決が出るまでには、まだ時間がかかるのではないでしょうか。最高裁でも、勝訴できるように祈っています。弁護士さんからは、判決文の写しをお送りくださるとの連絡もいただきました。裁判官が、どのように判断されたのか、そこに自分の研究がどのように関係していたのか、そこからも学ばせていただこうと思います。

『流域ガバナンス』の中村幹宏さんの書評(『林業経済』74-5)

▪️以前、総合地球環境学研究所で取り組んだ研究プロジェクトの成果を、『流域ガバナンス』(京都大学学術出版会)という本にまとめました。そして、この本の書評のことについても、「『流域ガバナンス-地域の「しあわせ」と流域の「健全性」-』の書評」というタイトルで投稿しています。『林業経済』74-5に掲載された中村幹宏さんによる書評、この投稿の時点では、まだネット上では読むことができませんでしたが、今はお読みいただけます。

▪️以前、総合地球環境学研究所で取り組んだ研究プロジェクトの成果を、『流域ガバナンス』(京都大学学術出版会)という本にまとめました。そして、この本の書評のことについても、「『流域ガバナンス-地域の「しあわせ」と流域の「健全性」-』の書評」というタイトルで投稿しています。『林業経済』74-5に掲載された中村幹宏さんによる書評、この投稿の時点では、まだネット上では読むことができませんでしたが、今はお読みいただけます。

▪️また、この書評が掲載された『林業経済』74-5の編集後記に、一般社団法人林業経済研究所の所長である土屋俊幸さんが、この書評のことについて書いておられます。こちらも、ぜひ併せてお読みいただきたいと思います。

▪️自分の仕事を振り返りつつ、先ほど、改めてこの書評を拝読しました。中村さん、土屋さん、ありがとうございました。

伊吹山が大変なことに。

▪️Facebookに投稿された高橋滝治郎さんの投稿をシェアします。山が壊れていく。滋賀県最高峰の伊吹山が大変な状況にあります。「鹿害」と「温暖化→気候変動→豪雨」、この二つが重なり合って大変なことになっています。高橋さんは、伊吹山の麓の集落にお住まいです。

童謡「しゃぼん玉」の歌詞の意味

▪️短歌が好きです。自分で創作をしているわけではないのですが、NHKの短歌の番組等を時々拝見しています。下に貼り付けたものは、以前、この番組で講師をされていた歌人の佐々木頼綱さんのツイートです。7月1日は「童謡の日」だったのですが、童謡に関するツイートです。童謡「しゃぼん玉」は、誰もがよく知る童謡ですが、この歌詞の意味が「生まれてすぐに亡くなった子どもへの鎮魂歌」だという話は全く知りませんでした。そういうことを知ってしまうと、この童謡、めちゃくちゃ悲しいです。「生まれてすぐに 壊れて消えた」。

6月がもう終わりますね。

7月1日は「童謡の日」だそうです。しゃぼん玉消えた

飛ばずに 消えた

生まれて すぐに

こわれて 消えた

風 風 吹くな しゃぼん玉 飛ばそ「シャボン玉」の作詞は野口雨情。わずか七日間の命だった長女を歌った詩と言われています。(近所の幼い子の死という説もあり)

— 佐佐木頼綱 (@theotsuma) June 30, 2021

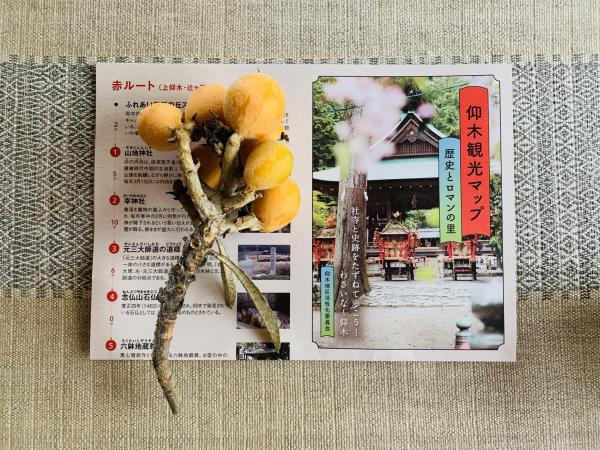

仰木の「わさいな仰木」を訪問しました。

▪︎棚田でよく知られる仰木(大津市)に出かけてきました。自宅から少し離れたところにあります。今日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として出かけました。「琵琶故知新」からは事務局長もご一緒してくださいました。

▪︎仰木には「わいさいな仰木」という直売所があります。現在、一般社団法人「仰木地区活性化委員会わさいな仰木」が運営されています。こちらの代表理事の会長さん、事務局長さん、そしてこの直売所の活動に参加されている隣接する新興住宅地にお住まいの方と、この地域の広い意味での活性化に関して、夢のあるお話ができたような気がします。この地域の…って書きましたが、仰木だけでなく隣接する新興住宅地も含めての地域です。まだ「夢=妄想」ですけれど、これを実現させていくための仕組みを私たちNPOとしてもお手伝いできたらなあと思っています。

▪︎まあ、そのようなわけで、理事長として出かけたと書きましたが、半分は、仰木に隣接する地域に住んでいる住民として…でもあるように思います。「レジデント型研究」という言葉があります。「地域 社会に定住する科学者・研究者であると同時に,地域社会の主体の一員でもあるという立場から,地域の実情に 合った問題解決型の研究を推進する」ことを指すようです(菊地直樹さん)。これはNPOの活動で研究ではありませんが、「レジデント型」的な活動なのかなあと思います。時間がかかるかもしれませんが、小さいけれど確かな地域活性化の仕組みが、着実に定着していくように、また、地域の中で醸成される信頼と協力の中で、ここに暮らすことの価値を多くの皆さんと一緒に磨いていけるようにも頑張りたいと思います。

▪︎2時間ほどお話をさせていただきました。楽しかったです。お土産に枇杷をいただきました。直売所「わさいな仰木」の建物の外に出ると栗の花の匂いが漂ってきました。すぐ横に大きな3本の栗の木が花を咲かせていました。

「ダック・アカデミー」

■タイの「ダック・アカデミー」、これすごいです。

三千羽のカモを使い無農薬農業を実践しているタイの農家に密着!びっくりするのは、カモたちが特製の「バス」に乗って水田に出かけ、古米や害虫を食べたりして自由に過ごし、笛が鳴ると一斉に「バス」に戻って家に帰るのだ!!

「ダック・アカデミー」【日本初公開】配信中!https://t.co/wPMTfVDEVG pic.twitter.com/cme9×4ks8e— アジアンドキュメンタリーズ (@asiandocs_tokyo) June 1, 2023