子どもの頃のこと

◾️母親が住んでいた家を処分することになり島田。まず最初にやることは、家の中の物を処分することです。手をつけてはいたのですが、とても自分で処分の作業をすることは無理だと観念し、業者さんに頼むことにしました。9年前に亡くなった父親が自宅で小さな小さな会社を経営していたので、その関係の物や書類も多数あり、4トントラックで3台弱の荷物と見積もってもらいました。もちろん、丁寧に仕分けをしてくださるし、処理もしてくださるのですが、それなりにお代金の方も…ということになりました。とはいえ、私の方は、心身的にも物理的な時間についても余裕がなく、作業をお願いするしかありません。

◾️今日から来週にかけて作業が始まり、私も立ち会います。今日ともう1日だけですが…。今日の私はといえば、まず庭の草刈りで汗ピショビショになった後、役所に行って家を処分するにあたっていろいろ諸手続きの相談をしました。大変丁寧に対応していただき、助かりました。世の中はでは、世代替わりの時に、多くの皆さんがこのような煩雑な経験をされているのでしょうね。私は、こいう作業をさっさとできるタイプではないので、心の中ではベソをかきながらやっています。そうそう、夏休みの宿題をたくさん残した子どものような心境です。とはいえ、処分にあたっては、いろんな方に支えていただいており、ベソをかいているわけにもいきません。昨日は、長い間乗らないままになっていた軽自動車の廃車を、車検等でお世話になってきた会社にお願いをしてきました。こんな状況なんですが、週末は学生を引率して湖北の農村に調査に出かけます。「社会調査実習」という授業の調査です。それから、締め切りのある原稿にも取り組まねばなりません。綱渡り状態です。

◾️今日、庭の作業をしている間に、同行した家族は色々大切なものがないか探してくれていました。細かいものがいろいろ発見されます。これは、私と妹が使っていたバッジです。右上は、私が6歳の頃(1964年、昭和39年)通っていた、現在の北九州市小倉北区にある幼稚園のバッヂ。その下は、5歳の頃に通っていた下関市にある幼稚園のバッジ(私、幼稚園は3つ、小学校も3つ、高校は2つ通いました。転園転校の子ども時代でした。父の転勤のためです)。左は妹の物ですね。左上は、音楽教室のバッジで、下は現在の広島市東区にある幼稚園のバッジ。こういうのを捨てずに、大切に記念として保管していたんですね。たぶん、亡くなった父親が保管していたんでしょう。父は、そういう性格だったな〜。

孫と過ごしながら考えたこと

◾️一昨日と昨日、娘夫婦と孫娘のひなちゃんが、滋賀の我が家にやってきました。孫は1歳5ヶ月になり、いろんなことができるようになってきました。言葉も少しだけですが、話せるようになってきました。大人の言っていることも、ある程度わかっているようです。昼から保育園に通っていますが、保育園に通い、近い年齢の園児さんたちと一緒に過ごすことで、成長に加速度がついてきたように思います。単なる「ジジ馬鹿」と笑われるかもしれませんが。

◾️普段、大阪に暮らしている孫とは、たまにしか会うことができません。ということで、会うと必ずと言って良いほど、孫は人見知りをして泣くのでした。加えて、私は年寄りの男性で、眼鏡をかけて、しかも髭を生やして髪の毛も長い…。小さな子どもからすると「異形の人」なのかもしれません。今回も、また泣かれるのかな…と用心をしながら、少しずつ距離を縮めていきました。そのことが良かったのか、少しずつ慣れてきてくれました。写真のように一緒に歩くことも許してくれるようになりました(^^;;。こうやって孫と過ごしていると、本当に心が癒されますね。孫のことをとても愛おしく思います。自分の子どもを育てているときとは、やはりどこか気持ちのあり方に違いがある様に思います。自分の子どものときは、育てることに必死でした。自分自身のことについても必死でした。若い頃は、あまり余裕がありませんでした。

◾️孫たちが滋賀に滞在している間に、滋賀の老人ホームに入所している老母のところにも連れて行きました。母は寝たきりの状態で、認知的にも問題を抱えていますが、曽孫がやってきたことはわかる様でした。韓国の映画に、『祝祭』という映画があります(この映画のストーリーを紹介することはしませんが)>

この映画の中に、心身ともに弱り「小さく」なっていく祖母のことを心配する孫娘に、「それはおばあちゃんが、あなたに歳と知恵を分かち与えているからなのよ」と両親が説明するシーンがあります。私の目の前でも、曽孫は少しずついろんなことができる様になり、曽祖母は弱っていっています。母は、自分の曽孫に歳と知恵を少しずつ分かち与えているのでしょうかね。この映画「祝祭」のことは、韓国社会を研究されている方に教えていただきました。素敵な話しですね。では、祖父である私は、孫に何をわかち与えることができるのでしょうか。

◾️自分が子どもを育てている時には、心配しなかったことがあります。それは、「孫が大人になった時、どんな社会になっているのだろうか。その時、日本の環境は、地球の環境どんな状況になっているのだろうか」ということです。もちろん、私はもうこの世には存在していません。そういう点では、この様な心配については、「世代間倫理」という言葉とも関連しているのかもしれません。「世代間倫理」とは、子孫(将来世代も含む)の利益を保護するために現世代が一方的に負うべき義務について論じる倫理」のことで、特に環境問題との関連で使われる言葉です。孫が大人になった時のために、私たちはどの様な義務を背負っているのか。孫の時代のために、自分は何ができるのか。孫と楽しい時間を過ごすと同時に、その様なことを考えることが増えてきました。ただし、「世代間倫理」で言われるところの「現世代が一方的に負うべき義務」という表現よりも、「将来世代のために、何を贈ることができるのか」といったほうが適切かもしません。「義務」ではなく「贈与」です。世代を超えた義務関係に現世代が縛られるのではなく、将来世代のためにポジティブに何ができるのかという点に両者の違いがある様に思います。義務ではなく、贈与に基づく世代間倫理を構想することは可能でしょうか。私は、可能だと思います。

父の日

■先日の日曜日は父の日でした。父の日の前に、大阪に暮らしている娘から「太陽のタマゴ」が届きました。高級なマンゴです。この「太陽のタマゴ」が届いたことで、「あっ、そうや父の日なんや」と気がつきました。娘も息子も、社会人になってからは、毎年、何か父の日にプレゼンをしてくれます。もちろん、誕生日や還暦のお祝いもしてもらいました。本当に、ありがたいですね。

■さて、今年のプレゼントである「太陽のタマゴ」、高級品であることはわかっているのですが、どんな風に生産しているのか、そのことを一度も考えずにパクパクと食べてしまっていました。生産地は宮崎県。宮崎県の「みやざきブランド推進本部」のホームページを覗いてみました。次のように説明してあります。

宮崎のマンゴーは、「完熟」にこだわり、樹上で熟し自然に落果したものだけをネット袋でキャッチし収穫します。一度食べたら忘れられない、トロピカルで濃厚な甘みが多くのファンを魅了しています。

どんな果物でも、母なる樹の栄養をたくさんもらっておいしくなるため、樹から離れるときが一番おいしいのです。完熟マンゴーは、その瞬間を逃さないように一つひとつの果実をネットで包み、果実がネットに自然に落果するのを待って収穫します。産地では、この方法により、マンゴー本来のおいしさ、香りを十分に蓄えた果実を消費者の皆様に安定的にお届けできるように、計画的な生産出荷に努めています。

■なるほど、手間暇をかけて生産されているのですね。ネットで包んで、自然に落果したものをキャッチするのか。そうやって完熟させるんですね。どうりで美味しいはずです。ただし、この美味しいマンゴ、人によってはかぶれるらしいですね。というのも、マンゴはウルシ科の仲間だからだそうです。

兵庫県立兵庫高等学校の創立110周年記念事業

■5月5日、母校、兵庫県立兵庫高等学校の創立110周年記念事業が、神戸ポートアイランドにあるポートピアホテルで開催されました。伝統の「ユーカリの葉」を、生徒会長が生徒会旗を振り回して演じてくださいました。今は女性の生徒会長なんですね。平成に入ってから、現在で6人目の女性生徒会長だそうです。私が在籍した42年前とは、時代が大きく変わっています。

■第1部の記念式典では、兵庫県知事もご臨席されました。式典の中で、母校の同窓会である「武陽会」が所有している小磯良平、東山魁夷、田中忠男といった日本絵画界の巨匠たちの作品が兵庫県立近代美術館に寄贈されることになったからです。この巨匠のお3人は、兵庫高校の前身である旧制神戸第二中学校卒業で、私たちの偉大な先輩ということになります。私たちが在籍しているときは、これらの巨匠の作品は、廊下や講堂に普通に飾ってあったのではないでしょうか。知事曰く、「同窓会が所蔵されるよりも私ども(兵庫県)がきちんとした環境(美術館)で管理した方が良い」と。たしかに、そうですね。

■ところで、「ユーカリの葉」って何?…って質問があるでしょうね。例えば、旧制第一中学の歴史を持つ兵庫県立神戸高校とは、春と秋に定期戦を行っていますが、その壮行会等の時に、生徒会長が旗を振り回して、選手たちに向かってこの「ユーカリの葉」を行うのです。選手たちにエールを送り鼓舞するという感じでしょうか。生徒会長が、ちょっとバンカラな雰囲気で演じるのが私の記憶にある「ユーカリの葉」です。動画の女性会長の「ユーカリの葉」は、優しく可愛らしい感じです。ですが、これはこれで素敵ですね‼︎

■で、なぜユーカリなのか…ということですが、以下の説明をご覧ください。

二中創立間もなく、運動場のまわりに150本のユーカリの苗木が植えられた。オーストラリア原産のこの木はぐんぐんと育って校舎の屋根を越え、30mに達する大樹となった。一年中浅みどり色の葉を繁らせ、大空をめざして立つ姿は壮観であり、この木はいつしか本校のシンボルとなった。先輩たちは校風にかなったこの大樹に夢と理想を託し、ユーカリの木の下で学業に励み、心身を鍛え、友情を育ててきたのである。それゆえ、本校の校歌をはじめ、生徒会歌、応援歌、エールなどには必ずといっていいほどユーカリが歌われており、本校の校章は、そのユーカリの葉と実とを組み合わせて作られている。現在では昔のままの木は見られないが、昭和51年先輩有志によって新たな願いをこめて苗木が植えられた。いま新しいユーカリが校地周辺にぐんぐん育っている。

■記念式典の後は、記念祝賀会が開催されました。800名程の卒業生が参加されました。 私は、「64陽会」(戦前の旧制第二中学から辿れば64期生)ですが、同級生は30名程集まっていたようです。懐かしい人、まるで初対面のような人、いろんな同級生に会えました。私たちの学年は今年還暦ですので、別途、64陽会で同窓会を開催するかも…とのことでした。

■私は、1974年の夏、広島の県立高校からこの兵庫高校に転校してきました。ということで、他の皆さんと同じように入学の時から一緒にいたわけではありません。転校当時は広島弁をしゃべっていたようですが、そういう転校生に、皆さん、けっこう親切にしてくださったんだなあと少しずつ思い出しました。私は高校時代のことをいろいろ忘れてしまっていますが、ある同級生(女性)は、グループで校外学習に須磨方面に出かけた際の小さなエピソード等を語ってくれました。もちろん、私はそのようなことを記憶していません。すごい記憶力です。こうやって、42年ぶりに再び同級生にお会いできたこと、本当に良かったと思っています。今回の機会を大切にして、再び、高校時代の同級生たちと交流できればと思っています。

2004年の2月21日の送別会

■自宅のリビングを整理していたら、懐かしい画像を焼いたCDが出てきました。2004年2月21日という日付になっています。岩手県盛岡市の街中の居酒屋で開催された、私の送別会の画像でした。私は、2004年4月から龍谷大学に異動することになっていたので、当時、所属していた岩手県立大学総合政策学部・地域政策講座の学生や卒業生が企画してくれたのでした。写真を見ると、地域政策講座の同僚だった教員の皆さんも2人写っています。

■この送別会、確かサプライズの企画だったように記憶しています。送別会の前に別の用事があり、私はその用事を済ませて、盛岡市内の中心市街地にある大きな駐車場に自分の車を止めて、その送別会の会場に向かおうとしていたのでした。すると、駐車場で、どういうわけか地域政策講座の卒業生と出会って驚いたりしたのですが、実は私の送別会のために集まって来ていたのです。もちろん、偶然にあったように卒業生たちは振舞っていました。しかし、サプライズということは、別の理由で盛岡の街中に出かけていたはずです。何か別の理由で私を呼んでいたはずなんですが…。その辺り、思い出せません。サプライズの企画をしてくれた卒業生が、現在は福岡県に住んでいるので問い合わせています(笑)。なんだか、申し訳ない。

■わざわざ、就職した愛知県から駆けつけてくれた卒業生もいました。おそらく、みんなは、私が感動して号泣することを楽しみにしていたと思うのですが、どういうわけか、この時は珍しく私は泣きませんでした。サプライズでびっくりしすぎたのかもしれません。写っている学生や卒業生の皆さん、元気にされているでしょうか。ちなみに、14年前の画像なので、自分の画像を見て当然若いと思うわけですが(当時は45歳)、同時に、顔がぽちゃっとして締まりがないな…とも思います。また、岩手時代の皆さんにお会いしたいものです。

銀のスプーンとフォーク

■昨年の春に生まれた孫、もうじき11ヶ月目に入ります。最近、なんでも自分の手で食べたいと自己主張をするようになってきました。固形物はいいのですが、お粥なんかは難しいですよね。晩御飯の献立に納豆があった時、「触らせてくれないのならば食べない!」と叫んで⁈、手や口の周りが納豆だらけになってしまったようです。

■昨年の春に生まれた孫、もうじき11ヶ月目に入ります。最近、なんでも自分の手で食べたいと自己主張をするようになってきました。固形物はいいのですが、お粥なんかは難しいですよね。晩御飯の献立に納豆があった時、「触らせてくれないのならば食べない!」と叫んで⁈、手や口の周りが納豆だらけになってしまったようです。

■ということで、我が家のキッチンの吊り戸棚の奥から出てきたのが、このスプーンとフォークです。西欧には、「銀のスプーンをくわえて産まれてきた子どもは幸せになる(”born with a silver spoon in one’s mouth.”)」という言い伝えがあるそうですね。ということで、私が生まれた時にも、誰かがお祝いに銀のスプーンとフォークをプレゼントしてくれたようです。正確には、銀メッキのスプーンとフォークですけどね。ずいぶん前のことになりますが、おそらくは私の娘(孫の母親)が生まれた頃、このスプーンとフォークが実家から我が家に「移管」されていたらしいのですが忘れてしまっていました。取り出してみると、現在は上の左の写真のように黒くなっていました。ふと、孫に使ってもらおうと綺麗にしてみることにしました。沸騰したお湯に塩とアルミフォイルを入れて煮ると、電気分解でアルミに汚れが移ります。それだけでは、まだ汚れが残っているので、最後は練り歯磨きで仕上げました。すると、右の写真のようにピカピカです。このピカピカになったスプーンとフォークを、孫に送りました。まだきちんと使えないようですが、少しずつ練習をしてくれているようです。

■ところで、銀のスプーンとフォークから連想することといえば、中勘助の小説『銀の匙』ですね。孫が読んでくれるようになったらいいのですが、それはだいぶ先のことでしょう。たまたま、facebookのお「友達」の方が、「子どもたちが二歳くらいのころ、松谷みよ子の「おさじさん」という絵本が大好きだったことを思い出しました」とコメントしてくださったので、孫には、銀のスプーンとフォークと合わせて『おさじさん』(松谷みよ子)という絵本を送ってみました。まだ言葉がわからないのですが、娘が孫に読み聞かせしてくれているようです。

ランニング中の転倒…

「湖東・湖北ブロック」新年会

■滋賀に転居して、もうじき丸2年になります。そろそろ、母校・関西学院大学の滋賀にある同窓会組織にも参加させていただこうと思うようになりました。滋賀県庁の仕事を通じて知り合った県職員の方が、たまたま母校の先輩だったことから、その先輩にお願いをして同窓会組織を紹介していただきました。そして、昨日は、とうとう関西学院同窓会滋賀支部の「湖東・湖北ブロック」新年会に参加させていただくことができました。

■これまでこの新年会は、湖東・湖北ブロックの会員の皆さんだけで開催されてきましたが、今回は、滋賀支部の皆さん全体に呼びかけて開催されたようです。私自身は、まだ、滋賀支部全体の総会にも出席しません。それなのに、ブロックの新年会には参加させていただく…なんだか変則的だけど大丈夫なのかなとちょっと心配になりましたが、先輩や同窓の皆様に暖かく迎えていただきました。私としては珍しく、きちんとネクタイ(関西学院の校章の入ったレジメンタルタイ)を締めて参加させていただきました。

■会場は、近江八幡市白王町にある「やまじん」さんでした。1日に1組・完全予約制の隠れた名店なのだそうです。店主さんのお話しでは、秋篠宮殿下が琵琶湖博物館の歴代の館長と一緒に来店されたことから、多くの人に知られるようになり、しばらく先まで予約が埋まってしまうような状況になっているのだそうです(秋篠宮殿下はナマズの研究で有名ですが、琵琶湖や琵琶湖博物館との縁も深い方なのです)。こちらのお店は琵琶湖の沖島出身の店主さんが経営されています。沖島で、佃煮の加工をやっておられた山甚水産が、この白王町で直売店を経営され、直売店に隣接したところで料理店「やまじん」も経営されているのです。

■今日のお料理は「天然かも鍋コース」でした。献立をご覧ください。鴨料理と琵琶湖の幸が盛りだくさんです。「かも鍋」を中心に、琵琶湖の恵みを楽しみました。ただし、写真を撮ることよりも食い意地が張ってしまい、あるいは同窓の皆さんとの話しに夢中になってしまい、メインの料理、「かも鍋」を写し忘れています。残念。少し写真の料理を説明します。トップの写真は、お分かりだと思いますが「ふな寿司」です。非常に上品に仕上がった「ふな寿司」でした。「ふな寿司」というと、よくある「臭い」というイメージから拒否される方が多いわけですが、一度口にされてみてはどうでしょうか。きちんと下処理して丁寧に漬け込んだ「ふな寿司」は、まったく問題がありません。あえて言えば、酸味と旨味が調和した、魚のチーズという感じでしょうか。

■カモは天然ですが、琵琶湖のカモは禁猟なので獲ることができません。新潟産のカモだそうです。こればっかりは仕方ありません。もっとも、禁猟になるまでは琵琶湖でも鴨猟が行われていました。私の知る限りでは、沖島の漁師の皆さんが、餅捕縄を使って獲っておられたように記憶しています。さて、献立の説明をご覧いただきたいのですが、そこには「琵琶湖八珍」(びわこはっちん)の解説が書かれています。この「琵琶湖八珍」については、このブログの「琵琶湖八珍「琵琶湖は、ほんに凄い!」と「琵琶湖八珍「ビワ・コ・ハ・ホン・ニ・ス・ゴ・イ」」というエントリーで紹介しています。ぜひご覧ください。

■上段右は、「鮒皮切り刺身」です。ニゴロブナの刺身です。私は山葵醤油でいただきましたが、非常に美味しい刺身でした。左上には、ニゴロブナの卵が添えてありました。もちろん加熱してありません。このままいただきます。この季節しか食べられないものだと思いますが、これは初めてでした。中段の左は「本もろこの炭火焼」、右は「うろりの釜揚げ」です。ホンモロコはコイ科の魚で琵琶湖の固有種、ウロリはヨシノボリの稚魚のことです。下段左は、鮒寿司の頭で作ったお吸い物です。これも非常に美味しいものでした。鮒寿司の頭から旨味がどっとお吸い物の中に出ています。しかも、鮒寿司を漬け込んだ飯(いい)の酸味がさっぱりした雰囲気を醸し出しています。下段右は、「かも香草石焼き」です。天然のカモから出た脂をネギが吸い取りつついい塩梅に焼けています。どれも非常に美味しかったのですが、すでに書いたように肝心の「かも鍋」の写真を撮り忘れてしまいました。食欲に負けてしまいました。

■今日はいろんな出会いがありました。お隣の席に座られた大先輩Kiさんは、文学部・昭和36年卒とのことでした。昭和36年というと、私はまだ3歳です。Kiさんは現在79歳ですが、現役で会社を経営されています。とてもお元気です。「甥が龍谷大学で職員をしている、テニスが大好きで…」ということで、お名前を確認するとN課長でした!N課長にもfacebookで連絡して、みんなで「世間は狭いですね」と驚きあいました。所属していた関西学院交響楽団の後輩のKiくんの同級生の友人、Kuさんにもお会いしました。KiくんもKuさんも、大学に3つある男子寮の1つ、静修寮に入っておられました。私は、寮生ではありませんが、よく後輩のKiくんの部屋に泊まっていたのです。そのようなこともあり、Kuさんには、学生時代に寮でお会いしているとのことでした。私はすっかり忘れてしまっています。いけません…。こちらは、LINEを通じてKuさんがKiくんに連絡を取ってくれました。こちらも、びっくりです。そのほかにも。大変珍しい苗字のAさんは社会学部の後輩にあたる方ですが、龍谷大学のA課長と同じ苗字。遠いところでルーツは繋がったりして…と思い、A課長にfacebookで連絡させてもらいました。いろいろありますね〜。

■今日は、またまた素敵な方たちとの出会いがありました。ありがたいことです。次回の湖東・湖北ブロックの集まりは7月、再び今日の「やまじん」さんで湖魚料理を堪能することになりました。ところで、職場にも、龍谷大学新月会という同窓の集まりを作ったのですが、こちらもそろそろ開催しないと行けませんね。

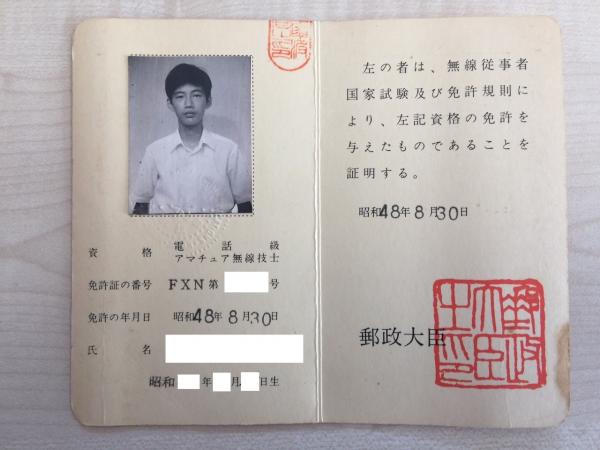

無線従事者免許証

■昨日、研究室の引き出しの中を整理していると、昔の写真や諸々のものが「発掘」されることになりました。ああ、懐かしい。その中に、どういうわけか「無線従事者免許証」というのが混じっていました。本当は、自宅にあるはずなんですが…。

■昨日、研究室の引き出しの中を整理していると、昔の写真や諸々のものが「発掘」されることになりました。ああ、懐かしい。その中に、どういうわけか「無線従事者免許証」というのが混じっていました。本当は、自宅にあるはずなんですが…。

■この「無線従事者免許証」の中を見ると、資格が「電話級アマチュア無線技士」になっています。現在の「第四級アマチュア無線技士」に対応する資格です。免許証の番号の前にある「 FXN」ですが、「F」は免許を発給された地域のことで中国地方を示しています。発給したのは、当時であれば、中国電波管理局でしょうかね。ちなみに、私は当時、広島市内の中学校に通っていました。次の「X」は発給した年です。昭和48年を示しています。「N」は「電話級アマチュア無線技士」ということです。この免許が交付された時、私は15歳の中学3年生でした。確か、電波工学と電波法規の試験を受けました。アラ還となった今と、この当時を比較すると、同一人物とはなかなか思えませんね。念のために白く塗りつぶしていますが、氏名のところは手書きの文字ですし、免許の端には少し茶色い染みが浮かび変色しています。45年前ですから…。

■さて、この免許証の交付を受けて、実際にアマチュア無線局を開局したのかといえば、結局、開局には至りませんでした。当時は中学生で、とても開局するだけのお金を用意できなかったのです。大人になったら開局するぞ…と思っていましたが、実際に大人になるとアマチュア無線に関心を失ってしまいました。私の子どもの頃、アマチュア無線は大ブームだったんですけどね。少年向けの雑誌には、必ずと言って良いほどアマチュア無線の通信講座の広告が出ていました。私は、『子供の科学』や『初歩のラジオ』といった雑誌を通してアマチュア無線に関心を持つようになりました。おそらく、今でも開局しようと思えばできるのでしょうが、そのような気持ちは湧いてきません。ただし、あえていえば、今やアマチュアの世界にしか残っていないモールス通信(CW)には、ちょっと関心があるかもしれません。

■この免許を眺めていると、頭の中に急に、数式が浮かんできました。f=1/2π√LC。インピーダンスという言葉も浮かんできました。しかし、なんの数式だったか思い出すことができません。悲しいですね…。

■ところで、これとほぼ同様の投稿をfacebookにしたところ、いろいろ反応がありました。もちろん反応の多くは、「私、アマチュア無線をやっていました」というものです。びっくりしました。「やっていました」ですから、今はやっとおられないわけです。ブームが去ったといえば、それまでですが、調べてみると、アマチュア無線をしている人は随分減っているようですね。無線の技術やテクニックそのもの、そしてアマチュア無線のコンテスト等に強い関心を持っている方達は別にして、他者とのコミュニケーションを楽しみにされていた方達は、インターネットが普及し、SNSも当たり前の世界になり、スマートフォンで簡単に扱えるようになる時代に移っていく中で、免許の更新やそれに伴う費用を支払ってまで強い関心を持ってアマチュア無線に取り組むことができなくなったのではないか…というのがネット上で見られる意見のようですね。

ソ連演奏旅行の記事

■昨晩、大学時代に所属していた関西学院交響楽団の、同級生や後輩たちとの同窓会(新年会)でした。その同窓会から帰宅すると、チェロを弾いていた先輩から郵便物が届いていました。その中には新聞記事のコピーが入っていました。私も参加した第2回ソ連演奏旅行に関する新聞記事です。ソ連といっても、学生の皆さんはピンときませんね。ソ連=ソビエト社会主義共和国連邦は、1922年から1991年まで続いた社会主義の国家でした。第二次世界大戦後、世界は資本主義・自由主義の国々と、共産主義・社会主義の国々に分かれて対立しました。冷戦と呼ばれます。前者の盟主がアメリカ合衆国で、後者の盟主がソ連でした。

■さて、新聞記事です。上の方の記事には私も写っています(後列左から2人目)。おそらく、記者に頼まれて撮った「ヤラセ」の写真だと思います。この上の記事の写真は、体育館の横にあった部室で撮ったものです。元々あった木造の部室棟は、私が入学する前に火事で使えなくなっていました。そのため、新しい部室棟が建設されるまで、仮説のプレハブが建てられたのです。よく建設現場で、事務所になっているような2階建のプレハブです。私が学部生として在籍している間は、ずっとこのプレハブの部室でした。下の記事は、学生会館の2階のホールです。ここでもよく練習をしました。当時、常任指揮者だった畑道也先生(文学部)が指揮棒を振っておられます(畑先生は、2008年にお亡くなりになりました)。2枚とも、1980年の新聞記事です。

■ところで、昨晩の同窓会(新年会)でもソ連に行った時のことが、話題に出てきました。また、ソ連は無くなりましたが、ロシアに旅行してみたいなと思います。演奏旅行当時は、現在のサンクトペテルブルクはレニングラードと呼ばれていました。そのレニングラードの街中にはネヴァ川という大きな川が流れており、その川端に有名なエルミタージュ美術館があります。演奏旅行の時も、この美術館を見学しました。しかし、当時は、この美術館に展示されている絵画を理解し鑑賞するだけの教養も知識もありませんでした。今であれば、この美術館の値打ちを前よりは理解できるじゃないでしょうか。私たちがソ連に演奏旅行に出発する前年、ソ連がアフガニスタンに侵攻しました。そのため、アメリカや日本など67ヶ国のIOC加盟国がモスクワオリンピックをボイコットしました。そのような国際的な状況のなかで、私は下級生でよくわかっていませんでしたが、幹部の先輩たちには、いろいろご苦労があったのではないかと思います。