学生さんとの面談、高齢者を支える地域の仕組み、社会教育士のこと。

▪️今日は、午前にひとつ、午後からも授業のあとに、3回生ゼミの学生さんたちとの面談があります。面談は、これからの研究の進め方に関するものです。

次回のゼミは、連休のお休みが入るため、13日になります。ということで、連休中も以下のような課題を出しています。

①次回のゼミまでに、自分が関心をもつ分野やテーマの書籍を図書館で3冊借りてください。

②その3冊の書籍がそれぞれどのような内容のものなのか確認してください。

③内容を簡単にゼミの仲間に紹介できるように、メモを用意してください。字数は問いませんが、ゼミの仲間が閲覧しても理解できるものにしておいてください。

④そのメモをこのmanabaの「レポート」の機能を使って、通常のレポートのように投稿してください。「コースメンバー全員(グループ指定がある場合は対象者全員)が閲覧・コメント可」に設定しています。

⑤このメモを活用して、グループワークを行います。

▪️今日、午前中に面談にやってこられた学生さんは、どんな本を選んだらよいのかわからないと悩んでおられました。自分自身がどんなことに関心があるのかわからないというのです。でも、話を聞いていると、気になっていることは「高齢者が幸せに暮らすには」ということのようでした。さらにいろいろ話を聞くと、そのようなことが気になってきたのは、ご自身のご高齢になる祖父母のお2人のことをとても心配されているからでした。お祖母様がお祖父様を介護しておられるのですが、お二人を支えているのは福祉の制度だけでなく、学生さんや学生さんのご家族、そして地域の方たちもサポートされているのだそうです。私が得意とする研究テーマからは離れますが、自分自身も前期高齢者でありますし、とても大切なテーマだと思います。

▪️ということで、その学生さんの前で、大学の図書館のサイトにある蔵書検索を使ってみることにしました。いくつかキーワードを入れて検索してみました。その学生さんが知りたい内容と関連する書籍が何冊も出てきます。そのなかの数冊の書籍の概要を読んでみました。学生さんに笑顔が戻ってきました。自分が抱えている個人的な心配事と研究が結びついてきたからです。さっそく、図書館に行って書籍を調べてもらうことにしました。

▪️3限の授業のあと、3回生のゼミ生との面談でした。いろいろ話を聞かせてもらいましたが、そのなかの一つのキーワードが「社会教育士」でした。社会学部では、「社会教育士」の資格を取得する授業もあります。自分の将来の仕事、キャリアプランニングにもかかわっているようです。私は「社会教育士」のことをよく理解していなかったので、文部科学省が作成した「社会教育士」に関する動画を、その学生さんと一緒にみてみることにしました。勉強になりました~。その学生さんは、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」も履修しています。先週、zoomで中央学区の安孫子邦夫さんからお聞きした内容や、今日の授業で話した内容、地域の自治の問題とも共振し合うような内容でした。今日は、学生さんに自分自身の良いきっかけをいただきました。ありがとう。

松本拓さんの記事と地域エンパワねっとの記事

▪️龍谷大学大学院社会学研究科に在籍されていた松本拓さんに関する「わからないからこそ面白い! 理屈じゃない障がい者アートの魅力」という記事です。龍谷大学のホームページに掲載されています。松本さんは、現在、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンターの研究員をされています。そして、学部生のときからの友人でありデザイナーである宮本賢司さんと一緒に、障がい者アートに取り組まれています。これまで、『MY WAY YOUR WAY 迷わず行けよ 行けばわかるさ(2016年)』、『TOO MUCH やりすぎ!展(2018年滋賀/2019年京都)』、『想像する文字展(2021年京都)』といった企画展に取り組まれてきました。松本さんの役目は、キューレーターということになるのでしょうね。時々、キャンパスでお会いしますが、とても溌剌とこのテーマに取り組まれています。

▪️龍谷大学大学院社会学研究科に在籍されていた松本拓さんに関する「わからないからこそ面白い! 理屈じゃない障がい者アートの魅力」という記事です。龍谷大学のホームページに掲載されています。松本さんは、現在、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンターの研究員をされています。そして、学部生のときからの友人でありデザイナーである宮本賢司さんと一緒に、障がい者アートに取り組まれています。これまで、『MY WAY YOUR WAY 迷わず行けよ 行けばわかるさ(2016年)』、『TOO MUCH やりすぎ!展(2018年滋賀/2019年京都)』、『想像する文字展(2021年京都)』といった企画展に取り組まれてきました。松本さんの役目は、キューレーターということになるのでしょうね。時々、キャンパスでお会いしますが、とても溌剌とこのテーマに取り組まれています。

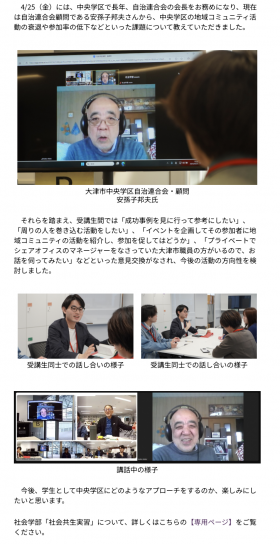

▪️もうひとつは、社会学部で私が担当している社会共生実習「地域エンパワねっと」の「活動フィールド「大津市中央学区」の現状を学び、実習活動の方向性を検討しました【社会共生実習】」という記事です。大津市の中央学区自治連合会顧問である安孫子邦夫さんにお話を伺わせていただきました。この日のことは、このブログの「会議用のwebカメラを使ってお話を伺いました。」という投稿にも、当日のお話の内容を少し詳しめに書いています。よろしければ、そちらもお読みください。

会議用のwebカメラを使ってお話を伺いました。

▪️今日の3限は、会議用のwebカメラ「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」を使って、大津市中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんからお話を伺いました。

▪️中央学区のある場所は、大津市の中心市街地に位置しています。安孫子さんによれば、ここには大津百町と呼ばれた江戸時代から続く筋金入りの自治の仕組みがありました。自治の伝統がずっと続いてきました。そのような筋金入りの自治の仕組みに変化が現れてきたのは、高度経済成長期の中頃だったように記憶されていました。経済的な豊さ多くの国民が享受するようになった時代です。所得が向上することで、筋金入りの自治の仕組みに変化がみられたというのです。さりげなく語っておられましたが、すごく重要なご指摘かと思います。

▪️経済的に豊かになる前は、自治会が行政の下請業務をやっていてプライベートな家族情報も筒抜けということもあったようです。他所の子どもも自分の子どもと同じように叱っていたといいます。これは以前にお聞きした話ですが、たくさんの商店の店主さんや店員さんが、子どもの登下校時、声掛けをしたり、それとなく見守ることをしてたそうです。当時の子どもたちは外で遊ぶわけですが、他所の家の敷地や建物(町家)の通り庭を鬼ごっこで駆け抜けたり、そういうことにも大目にみられて許されていたといいます。

▪️しかし、経済的に豊かになってくると、人びとの意識は家族内部の豊かさに向かい、家族の外側にある地域社会の公共的な空間に関心をあまり持たなくなってしまったのです。家族と地域社会との関係が希薄化していきました。家族社会学者の山田昌弘さんの言葉でいえば「家族の個人化」ということになります。そして普及したテレビ等マスメディアを通して溢れるような商品の情報を毎日のように浴びるなかで、プライベートな空間は地域社会という公共的な空間ではなく、市場と直結するようになったのです。テレビが登場する以前は、夏場であれば家の外に床几台を出して涼みながら、ご近所さんと話をするようなことがあったようですが、そのような風景は消えていきました。

▪️さらに、ここしばらくで、地域活動が急激に脆弱化してきているというのです。実際、自治会の加入率は減少してきています。地域住民の皆さんは、自治会活動を通して提供する様々なサービス享受し消費することはあっても、逆に、自らそのサービスを提供する側になって一緒に汗をかこうという側面は弱くなってきている、とくに、コロナ禍以降、そのような傾向が強まってきているのではないかというお話でした。

▪️中央学区ではたくさんのマンションが建設され、年齢の若い世帯の皆さんが多数転入されてきています。現在は、マンションにお暮らしになっている方達のほうが多数派になってきています。心配なることは災害時の時のことです。インフラが停止ないしは壊れてしまっている段階では、地域の共助の力が試されることになります。日常的なつながりがなければ、そのような共助の仕組みは動きはじめません。

▪️今日は、このような話も出ました。夏の地蔵盆の話です。学生の皆さんは地蔵盆のことをご存知ありませんでしたが、前期高齢者の私と後期高齢者の安孫子さんとのあいだでは盛り上がりました。地蔵盆は、それぞれの自治会で行われるのですが、最近は、子どもたちのための行事というよりも、高齢者の集いのように変化してきているというのです。そばにマンションが建設され、子どものいる若い世帯が暮らしていても、自治会が違うからということで、その子どもたちは地蔵盆に参加できないのです。なにか、そこにちょっとしたアイデアと発想の転換があれば、これまでにない交流が生まれるのにねという話になりました。

▪️伝統を大切にしつつも、その本質を見失わないようにしながら、工夫を積み重ねていかなければ、伝統は維持できません。この地域の伝統的な祭といえば、「大津祭」です。ずっと以前は、曳山に乗って鐘を叩くのは、その曳山を所有する町内の子どもたちに限られていました。今は、少子化でそんなことを言っていると大津祭がなりたちません。地域の外部からも多数参加されています。また、衣装の経済的な負担も大きいことからレンタルにしたりとか、いろいろな工夫をされています。そのようなことが、他の行事、たとえば地蔵盆でもできないだろうかというわけです。あらたな地域内の交流が生まれてくると良いのに、まあ、そのような話にもなりました。

▪️今日のお話を、学生の皆さんはどのように受け止めたでしょうね。来週、伺ってみたいと思います。

「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」

▪️明日の3限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。明日、中央学区自治連合会顧問に安孫子邦夫さんにzoomを使っておはなしをうかがいます。zoomを通してなのですが、教室でのメディア機器の使い方がよくわかりません。新しい校舎なので、それらは最新のもので使い慣れていないため、今日は、あらかじめその予行演習をすることにしました。一人では操作がよくわからなかったので、実習サポートルールの助手の皆さんたちに助けてもらいました。

▪️明日の3限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。明日、中央学区自治連合会顧問に安孫子邦夫さんにzoomを使っておはなしをうかがいます。zoomを通してなのですが、教室でのメディア機器の使い方がよくわかりません。新しい校舎なので、それらは最新のもので使い慣れていないため、今日は、あらかじめその予行演習をすることにしました。一人では操作がよくわからなかったので、実習サポートルールの助手の皆さんたちに助けてもらいました。

▪️そのとき、ふと思いつきました。研究室にある「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」を使う方法があるじゃないかと思いつきました。助手さんたちと予行演習をしてみましたが、これはたいへんな優れものです。こんな装置です。私のところに置いておくよりも、もっとみんなに使ってもらったほうがよいですね。明日は、安孫子さんのお顔が大学のほうのディスブレイにどんと出てきて、安孫子さんのお宅のパソコンには、参加者全員の顔がうつるはずです。発言すると画像もきりかわるはずです。この装置のまわり360度に対応しています。

食事と運動に関するコツ

▪️今日は、起床後、いつものように弁当を作ってから、午前中はかかりつけのクリニックへ行きました。月に1回、その場で血圧の測定、血液検査、尿の検査、体重のチェックをしてもらい、医師の診察を受けます。分析する機械や分析作業を行う専門の臨床検査技師がおられるようです。姿は見えませんが。今回も前回と同様、HbA1cは5.1でした。血糖値も基準内だし、肝機能にも問題ありませんでした。この状態がずっと続いてほしいです。

▪️今日は、起床後、いつものように弁当を作ってから、午前中はかかりつけのクリニックへ行きました。月に1回、その場で血圧の測定、血液検査、尿の検査、体重のチェックをしてもらい、医師の診察を受けます。分析する機械や分析作業を行う専門の臨床検査技師がおられるようです。姿は見えませんが。今回も前回と同様、HbA1cは5.1でした。血糖値も基準内だし、肝機能にも問題ありませんでした。この状態がずっと続いてほしいです。

▪️糖尿病は万病のもとと言われています。自覚しにくいので、注意しなくてはいけません。つい油断してしまうのです。薬に加えて、きちんとコントロールするための食事と運動に関するコツ(習慣)もマスターしたように思うので、たぶんこの状態を続けていくことができるのかなと思っています。昨日は研究室にお越しになった方が、やはり私と同じ糖尿病であるとお話しくださいました。親からの遺伝とのことで、これも私と同じです。同じ病気の方達と励まし合いながら、状態をコントロールしていきたいものです。この病気は治癒することはありません。人生の最後まで付き合いつつ、きちんとコントロールしていくことが重要になります。

▪️クリニックで診察を受けた後、深草キャンパスに移動しました。昼休みに朝自分で作った弁当を食べました。写真がその弁当です。ほとんどは冷蔵庫の中にある夕食の残り物です。ありがたく弁当に利用させてもらっています。自分で朝作ったのは卵焼きだけですね。シュウマイを焼いたものが入っていますが、これは冷凍食品のものです。残ったので、朝、フライパンで加熱してました。ご飯は赤飯のように見えますが、ロウカット玄米に十六石米を入れて炊いたものです。もちろん、病気対策です。野菜サラダやブロッコリーをゆがいたものも入っています。「これだとすぐお腹が空くでしょう」と言われるような内容ですが、腹7分目を心がけています。玄米ご飯も、一度に、たくさん口に頬張ることをせずに、少しずつ、時間をかけて食べていきます。少しずつだと血糖値が上がりにくいのです。自分自身の健康に自覚的であるようにと毎朝弁当を作ることを心がけています。こういったことも、食事に関するコツです。あと、帰りは京都駅まで歩くことが多くなると思います。これは運動のコツかな。

▪️午後からは社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」でした。履修者は4人。今年度は、この4人とじっくり取り組むことができそうです。4人のうち1人は私の3回生のゼミ生です。3回生のゼミは来週の火曜日が初回なので、この授業で実際に初めて会うことになりました。以前、ゼミ選択の相談で、zoomでお話はさせてもらっていました。2人は、ボランティア・NPO活動センターの活動にも参加している方たちです。しかもこの2人のうちの1人と、ゼミ生は共に3回生で、昨年度も他の社会共生実習を受講していた方たちです。地域連携の実習を進める上で、アドバンテージのある方たちが多いので、指導する方も助かりますね。

来年度のことでそわそわ

▪️今日は大学に来ています。1年間、特別研究員で研究専念ということになっているので、大学に来る日は限られているのです。今日は留年している学生さんの卒業論文の対応をおこないました。それから来年度に再び担当する社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」に関する学生さんからの相談を受ける日でもありました。昼休みに、4人の学生さんがやってこられました。昼休み中、いろいろお話をすることができました。楽しかったですね~。

▪️やってこられた皆さんは、大学の4年間にしっかり自分の成長を実感できる経験をしたいと思っておられるようです。でも、所属されている課外活動(サークル)との兼ね合いとか、所属している学科の時間割との兼ね合いだとか、いろいろ考えなければならないことがありますからね。ともあれ、今日は学生さんや事務職員の皆さんと話をすることができました。あと、パソコンのパスワードのこと情報メディアセンターに相談に行きました。前期高齢者は、ネットのセキュリティの強化に追いつくだけで精一杯です。これから、どうなるんでしょうね。

▪️そうそう、社会学科の助手さんのところに行って、来年度のゼミの人数も確認してきました。今、決定しているのは22名。退職するまた退職予定の教員、研究に専念する教員がおられるため、担当する学生さんの人数も増えてきています。もう少し増えるかもしれません。来年度は、上限が24名なのだそうです。これだけの学生さんたちにきちんと卒業論文を書いてもらおうと思うとなかなか大変です。前期高齢者のおじいさんは、耐えられるでしょうか。いろいろ対策を考えねばなりません。

▪️それから来年度の深草キャンパスで開講される新カリキュラムの「基礎ゼミナール」に関する会議がありました。来年4月から入学されてくる学生の皆さんは、新しいカリキュラムで学ぶことになります。そのため、担当者が集まって、シラバスの最後の詰めの議論を行いました。もっとも、用事があって途中で退席。というのも、深草キャンパスに移転するにあたり、研究室の書籍や物品を専門の引っ越し業者さんに運んでもらうのですが、今日は、その業者さんからのヒアリングが予定に入っていたのです。全教員の研究室のものを新しい校舎の研究室に運んでもらうので、その打ち合わせです。

▪️私は、龍谷大学社会学部に勤務して21年になりますが、21年の間に蓄積した研究室の「澱(おり)」をこの機会になんとか処分しなければなりません。前向きに引越し作業に取り組もうと思っています。私の研究室は、たくさんの研究室の中でも荷物の量が「重量級」のようですね。作業困難研究室なのか…。

業者さんには私自身の引っ越し作業に時間がかかるので、業者さん詰め込み作業については後の方にしてほしいとお願いをしておきました。さて、どうなるでしょうね。

▪️というわけで、もう来年度のことでそわそわしてきました。

【追記】▪️引越し業者さんのことで、わざわざこのブログに残しておくことでもないのでしょうが、こんなこともありしまた。私の研究室の書架の本を見渡して「ご専門は環境社会学ですか?」とお聞きになり、「わたし、⚪︎ ⚪︎大学の社会学部の出身なんです」とおっしゃいました。「であれば、⚪︎ ⚪︎先生がおられたでしょう」と反応したら、「ああ、懐かしいですね〜」と。まあ、それだけのことなんですが、ここに書き留めておきます。

雨森鼎さんのこと

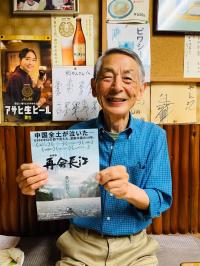

▪️この前の金曜日は大学で仕事をした後、雨森鼎さんからお誘いをいただき、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で合流しました。当初は、安孫子邦夫さんもご一緒できるはずでしたが、この日はご都合でお越しになれませんでした。雨森さんも、安孫子さんも、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」「大津エンパワねっと」でお世話になってきました。お2人とも人生の大先輩ですが、今では同時に楽しい飲み友達でもあります。

▪️この日、雨森さんからはいろいろな話題でお話をしてくださいましたが、なかでも「長江再会」という映画については丁寧に解説をしていただきました。私は、かつて長江のごく一部、武漢や岳陽のあたりですが、漁労の調査をしていた時代があり、武漢から岳陽までわざわざ客船に乗って移動したこともあります。その時は、後漢末期に起こった、曹操軍と孫権・劉備連合軍の間の戦い「赤壁の戦い」で有名な場所を通過しました。でも、この「長江再会」は、スケールがとてもでかいです。こんな映画です。

中国の母なる大河·長江。上海、南京、武漢、重慶、雲南、チベット高原まで、広大な中国大陸を横断する、全長6300キロのアジア最大の大河だ。日本人監督の竹内亮は、10年前にNHKの番組で長江を撮った時、一つの後悔があった。それは北極・南極に次ぐ地球第三の極地と呼ばれるチベット高原にある「長江源流の最初の一滴」を撮れなかった事。あれから10年、日本から中国南京市に移住し、「長江沿いの民」の一人になった竹内は、2021年から2年かけて再び長江6300キロを走破する。旅の途中で10年前に撮影した友人たちと再会しながら、一本の大河を通して中国の10年の変化を見つめ、今度こそ「最初の一滴」をカメラに収めるべく、長江源流をめざす。

雨森さんは、年間映画館に相当の回数通っておられます。何十回だったかな。映画通です。80歳になられますが、今も好奇心旺盛、そして私とも呑まれます。お元気ですね。私もこういうふうになりたいなあ。

後期最後の授業

▪️後期の授業は明日までです。私の場合は、今日、金曜日が最後の日になります。2限はいつものように「地域エンパワねっと・大津中央」。インフルエンザが流行しているようで、今日も罹患して欠席している学生さんたちがおられます。お爺さんの私には、コロナもインフルエンザもやってこないのですが、どうしてだろう…。まあ、それで良いのですが。

▪️チーム「リーラ」は、中央学区の子ども会育成連絡会議と連携して、地域の子ども育成の担い手の発掘を目指しています。子ども会育成連絡会議の皆さんとの連携、小学校の協力のもとに、親子でも参加できるキッズクラブ体験会を開催します。キッズクラブは子ども会育成連絡会議が毎月小学校で開催している遊びのイベントですが、今日ミーティングで相談をしているのは来月開催する「冬の運動会」についてです。参加者がチームに分かれて競技を楽しみます。当日、競技の進行をスムースに進めるために、知恵を絞りあっています。

▪️チーム「マリーゴールド」は、中央学区の高齢者の皆さんと「料理クラブ」を開催しています。自宅に引きこもりがちな男性が料理と交流を楽しむことが目的で開催しています。次回は、スペイン料理に挑戦です。こちらも盛り上がってきていますよ。1月、2月、3月と年度いっぱい料理クラブを開催しますが、少しずつ、企画等を地元の高齢者の皆さんにしていただくとのことです。これは、地元の高齢者のリーダーの方からの提案です。4月からは自立して、学生さんたちがいなくてもしっかり活動していくためです。

▪️それぞれのチームの活動は、社会全体から見れば些細な活動にしかすぎないように見えるかもしれませんが、それぞれのチームは、地域の活動に参加し、地域の皆さんの声をしっかりお聞きすることの中から、「地域による子ども育成の担い手確保」「高齢者の引きこもり防止と交流促進」という課題を見つけて、それを解決…まではいかなくても、緩和して、その成果を地域の皆さんと共有できるようにと頑張っています。学生の皆さんの頑張りが、地域の皆さんをエンパワーメントしていくことにもつながっているように思いますし、学生の皆さん自身もこのような経験をすることで自分自身の中に変化が起こっていることを実感しているのではないかと思います。その変化については、後期のレポートとして提出してもらう予定です。

「社会共生実習」の「活動報告会」が開催されました。

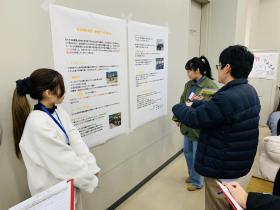

▪️本日の2限、瀬田キャンパス3号館の202教室で、社会学部の3学科が共同運営する「社会共生実習」の「活動報告会」が開催されました。このような催しを開催するのにはもっと適した場所がありそうなのですが、日程の関係で、良さそうな教室は全て授業で使われていました。というわけで、会場内はかなり混み合った感じになりました。今日は龍谷大学附属平安高校の皆さんや台湾の大学の学生の皆さんもご来場くださったのですが、申し訳ありませんでした。

▪️「活動報告会」は、「社会共生実習」で活動する8つのプロジェクトから12グループの口頭発表がありました。ただし、時間は2分。というのも、この口頭発表の後に12グループのそれぞれのポスター発表があり、そちらを「活動報告会」のメインにして、口頭発表はそのあらましを話すだけに限定されていたからです。そのルールを守らないグループもひとつありましたが、なんとか予定通りに口頭発表を終えて、ポスター発表に移りました。

▪️写真は、そのポスター発表の様子を撮ったものです。スマホのパノラマ機能で撮影したので少し歪んでいますが、多くの皆さんが参加されていることが理解できるかと思います。下の写真ですが、左は「地域エンパワねっと・大津中央」の2チームです。左がチーム「リーラ」、右がチーム「マリーゴールド」。チーム「リーラ」は、中央学区の子ども会育成連絡会議の皆さんとの協働しました。そして、この連絡会議が実施しているキッズクラブという子どもたちが集団で遊ぶ月1回のイベントに、どうすれば保護者の方達にもっと参加してもらえるのか、そして地域の子どもたちを一緒に育む活動に加わってもらえるのか、そのことを課題に取り組んできました。チーム「マリーゴールド」は、中央学区の自治連合会の融資の皆様と協働しました。自宅に引き篭もりがちになる高齢者の男性を対象にした料理クラブを開催し、地域社会に出ていろんな人と交流することを楽しんでもらおうと頑張ってきました。以上は、私が担当しているチームのポスター発表ですが、それ以外のチームの活動については、「社会共生実習」のホームページに掲載されていますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。

▪️ポスター発表では、ご来場くださった皆さんがポスター発表を順番に見て周っていただきました。そして、口頭で質問やコメントをしていただくと同時に、それをポストイットカードに書いて貼り付けていただきました。また、「社会共生実習」の受講生の皆さんには、自分たちのチーム以外のポスター発表を見て周ってもらい、「おもしろいな、素敵だな」と思った「推しのチーム」に質問をして、どのような回答があったのか、そしてそのチームに対するコメントや提案を書き込むシートも配布されました。

▪️大学の授業は、普通、自分自身の努力がレポートや試験で評価されるわけで、その学びは個人の中で完結しています。ところが「社会共生実習」では、自分と価値観や考え方の異なる「異質な他者」とのコミュニケーションが前提になります。「異質な他者」とコミュニケーションすること、そして協働することが必要になります。その「異質な他者」とは、チーム内の他の受講生であったり、学外の地域の皆さんであったりと様々だと思いますが、自分1人では完結しないのです。「異質な他者」とコミュニケーションを行い、共通の課題や目標を見つけて、それぞれの持っている力を活かし合いながら活動をして、なんらかの成果を生み出し共有していくことになります。そのような活動で経験したことを、大切なシーズ(種)として自分の「心の中の引き出し」に大切にしまっておいてほしいと思います。活動がうまくいったとしても、残念ながらうまくいかなかったとしても…です。そのようなシーズは、大学を卒業したのち、成長していつか花を咲かせることになると思うのです。貴重な体験をされたという事実を、受講生の皆さんは忘れないでほしいと思います。