ブロムシュテットさん

▪️昨晩は、NHKの「クラシック音楽館」で、ヘルベルト・ブロムシュテットさんが指揮をされた、ブラームスの2つの作品を鑑賞しました。「ピアノ協奏曲 第2番 変ロ長調 作品83」と、「交響曲 第3番 ヘ長調 作品90」です。ピアニストは、レイフ・オヴェ・アンスネスさん。ノルウェーの方です。このピアノコンチェルト、きちんと批評することなど私にはできませんが、素敵な演奏でした。この方については、ここに詳しいことが書いてあります。ヘルベルト・ブロムシュテットさんともお若い頃から一緒に演奏をされてきたようです。このブラームスのピアノコンチェルトとともに、メインの交響曲3番も熱演でこれもとても素敵でした。98歳のブロムシュテットさんが椅子に座って指揮をされました。今は移動も歩行器が必要でお若い時の指揮のように身体は動かないのでしょうが、N響はマエストロの音楽的意図を十分に汲み取って演奏されたのではないかと思います。N響の団員の皆さんは感動されたでしょうね。98歳で、よく頑張って日本まで来てくださいました。心より感謝します。ブロムシュテットさんは、16年前に亡くなった父と同い年です。父も生きていれば、100歳近いわけですね。もう何十年も前のことになりますが、ブロムシュテットさんの指揮によるN響の演奏をTVでみていて、父は「この人は鷹のような顔しているな」とよく言っていたことを思い出しました。

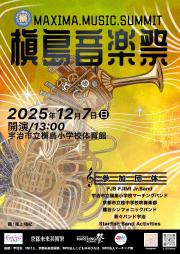

槇島音楽祭

▪️この前の土曜日のことになりますが、龍谷大学吹奏楽部の音楽監督をされている若林義人先生を囲む会があり、吹奏楽部のOBOGの皆さん、そして現役部員の幹部の皆さんが参加されました。先生のお誕生日に合わせて、コンクールでの6年連続金賞受賞に導いてくださったことを感謝しようと「若林監督お誕生日会&日本一おめでとう会🎂🥇✨」が開催されました。私は、OBOGではないのですが、副部長さんに呼ばれて参加することにしました。

▪️この前の土曜日のことになりますが、龍谷大学吹奏楽部の音楽監督をされている若林義人先生を囲む会があり、吹奏楽部のOBOGの皆さん、そして現役部員の幹部の皆さんが参加されました。先生のお誕生日に合わせて、コンクールでの6年連続金賞受賞に導いてくださったことを感謝しようと「若林監督お誕生日会&日本一おめでとう会🎂🥇✨」が開催されました。私は、OBOGではないのですが、副部長さんに呼ばれて参加することにしました。

▪️その際、OBOGの吉田周晃ご夫妻とお話をさせていただくことができました。音楽一家で、お子さんたちも楽器をされています。素晴らしい。そして吉田さんは、宇治市で槙島音楽祭を開催に向けてご尽力されているようです。このような音楽祭です。

令和7年12月7日(日)13:00 宇治市立槇島小学校体育館にて、地域のブラス仲間による「槇島音楽祭」を開催します。 宇治市を、槇島を、音楽の力で盛り上げて、地域を活性化させたい!しばらく楽器は触ってないけど、またみんなと一緒に演奏してみたい!子どもたちの音楽活動を一緒に支えたい!親子共演したい!

▪️地域の吹奏楽のお好きな人たちが集まって、地域を活性化させようという思い、素敵ことだと思います。親子で参加というのもいいな〜。出演団体の中に、龍谷大学吹奏楽部のOBOGバンドである「龍谷シンフォニックバンド」も入っています。そういえば、このバンドの団長さんともお話をすることができました。お若い女性の方が、頑張ってバンドを取りまとめておられます。今回は音楽、そして吹奏楽ですが、自分たちの得意なことをもとに、地域に貢献していく活動って、いろんな活動が考えられますね。

広上淳一指揮京都市交響楽団演奏会「ローマ三部作」

▪️親しくさせていただいている方から、京都コンサートホールで開催されるコンサートのチケットを譲ってもらいました。ありがとうございました。前半は、まずアメリカの作曲家バーバーの作品、「オルガンとオーケストラのための祝典トッカータ」。このバーバーの作品を初めて聴きました。バーバーは有名な「弦楽のためのアダージョ」しか知らないので、勉強になりました。

▪️親しくさせていただいている方から、京都コンサートホールで開催されるコンサートのチケットを譲ってもらいました。ありがとうございました。前半は、まずアメリカの作曲家バーバーの作品、「オルガンとオーケストラのための祝典トッカータ」。このバーバーの作品を初めて聴きました。バーバーは有名な「弦楽のためのアダージョ」しか知らないので、勉強になりました。

▪️この曲のオルガンのカデンツァの部分ものすごかったです。びっくりです。オルガニストの石丸由佳さん、演奏の際に座っている椅子の両端をがっしり掴んで、パイプオルガン用の靴を履いて、踵や爪先を同時に使いながら、両足で複雑な演奏をされていました。手鍵盤、足鍵盤や、演奏したいパイプを選ぶストップ等が一体になった演奏台、今回は指揮台の横に置かれていました。そのためカデンツァの難しさと大変さがよくわかりました。石丸さんが舞台転換の際に、指揮者の広上淳一さんとステージでお話をされていた時におっしゃっておられましたが、腰に悪いそうです。なるほどでね〜。京都コンサートホールのパイプオルガンは、ドイツ製、国内最大級の規模です。興味深いことに、京都らしく、竹製のパイプで尺八や笙といったわがっきの音も出せるとのこと。石丸さんはリハーサルの前日、4〜5時間かけてどのパイプを組み合わせて演奏するのか、事前に、音作りに取り組まれていました。オルガニストは、みなさんそうやって音作りをされるようです。パイプオルガンって、大変です。

▪️前半の後の曲は、イタリアの作曲家レスピーギの「ローマの祭り」でした。休憩の後は、レスピーギの「ローマの噴水」、そして最後は「ローマの松」でした。ということで、レスピーギのローマ三部作を、一度に堪能することができました。CDではそのような経験がありますが、実際のコントートでは初めての経験でした。そして最後の「ローマの松」はやはり盛り上がりました。まあ、そういう作品なんです。小柄な広上さんは、いつものように指揮台の上で踊ったり飛び跳ねるようにしながら、肩から腕全体を使って指揮されていました。個人的には広上さんの指揮の姿そのものも楽しめました。お元気です。同い年とは思えません。指揮者って、元気になる仕事なのかな。

▪️そうそう、レスピーギでは、石丸さんがオルガンを演奏されました。今度は、オーケストラの後ろの演奏台で。よく見ると石丸さんの左側にモニターが見えました。モニターの中の指揮者を確認しながらえんそうされているのですねあ。もうひとつ。コントラバスの団員さんが急病になり、急遽、知り合いの方のお連れ合いが客演として演奏されていたそうです。でも、プログラムの印刷には間に合いませんよね。

龍谷大学吹奏楽部「第52回 定期演奏会」

小室等さんのこと

▪️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。すると、フォークシンガーの小室等さんが、パーカッションの高良久美子さんと、小室さんのお嬢さんでうたとウクレレのこむろゆいさんのグループで来店されました。びっくりしましたが、「利やん」でお会いしたのは、昨晩で2回目になります。前回と同じく、今回も「糸賀一雄記念賞音楽祭」の関係で滋賀にお越しになったようです。2回来店されて、2回とも私がいたので、「(この店に)毎日来ているんじゃないの」と冗談ですが言われてしまいました。前回「利やん」でお会いして、お話しさせていただいた時のことも、きちんとご記憶くださっていました。ありがとうございます。「利やん」って、こういう不思議なお店なんだな〜と思います。

▪️昨晩は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。すると、フォークシンガーの小室等さんが、パーカッションの高良久美子さんと、小室さんのお嬢さんでうたとウクレレのこむろゆいさんのグループで来店されました。びっくりしましたが、「利やん」でお会いしたのは、昨晩で2回目になります。前回と同じく、今回も「糸賀一雄記念賞音楽祭」の関係で滋賀にお越しになったようです。2回来店されて、2回とも私がいたので、「(この店に)毎日来ているんじゃないの」と冗談ですが言われてしまいました。前回「利やん」でお会いして、お話しさせていただいた時のことも、きちんとご記憶くださっていました。ありがとうございます。「利やん」って、こういう不思議なお店なんだな〜と思います。

▪️「糸賀一雄記念賞音楽祭」、今回は24回目になるようです。前回の第23回のときは、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの中ホールで開催され、その時も「利やん」で小室さんからチラシをいただき、音楽祭を楽しませていただきました。今回は、近江今津の高島市民会館です。

RECジュニアキャンパス吹奏楽体験スクール

▪️龍谷大学吹奏楽部のfacebookへの投稿です。龍谷大学吹奏楽部は、facebook、instagram、Xのアカウントをもっています。日々の出来事や広報や宣伝はinstagramやXに投稿して、facebookのほうでは、開催した演奏会の結果を報告されていますね。より公式っぽいかな。今回のfacebookへの投稿は、9月27日(土)に龍谷大学瀬田キャンパスで開催された「RECジュニアキャンパス吹奏楽体験スクール」です。毎年、夏休みの終わりに、小学生以下の子どもさんたちが集まってきて、演奏を聴いたり、楽器の演奏(楽器体験)に挑戦したりします。今年も、皆さん楽しまれたようでした。吹奏楽部、本当にいつも頑張って活動しています。すばらしい。

大津ジャズフェスティバルのTさんのこと

▪️知り合いのTさんがお亡くなりになったということを、facebookへの皆さんの投稿を拝見して知りました。Tさんのご冥福をお祈りいたします。

▪️知り合いのTさんがお亡くなりになったということを、facebookへの皆さんの投稿を拝見して知りました。Tさんのご冥福をお祈りいたします。

▪️Tさんとの出会いは、大津の街を盛り上げようと始めた「大津ジャズフェスティバル」でした。初期の頃、私はこのジャズフェスの実行委員をTさんと一緒にしていました。Tさんは、このジャスフェスが始まるちょっと前からサックスの演奏にも取り組んでおられたように記憶しています。私自身はジャズもたまに聴きますが、メインはクラシックなので、演奏をご一緒させていただくことはありませんでしたが、ジャズフェスの実行委員では大変お世話になりました。

▪️写真は、2013年の第5回の時のものです。ジャズフェスの最後に実行委員が集まったときの集合写真です。この時は、ジャスフェスの雰囲気を写真に記録するボランティアとして参加させていただきました。最前列、黄緑のウインドブレーカーを着ておられるのがTさんだと思います。この日はあいにくの雨で、運営が大変だったと思います。じつは、Tさんと私は兵庫県立兵庫高等学校の同窓生です。手島さんは、私よりもかなり先輩ではありますが、こうやって滋賀や大津で、神戸の高校の同窓生にお会いできるとは思ってもみませんでした。

A Weekend in New York / Philip Sparke ウィークエンド・イン・ニューヨーク 龍谷大学吹奏楽部

▪️素敵ですね。かっこいい。龍谷大学吹奏楽部、2020年のオータムコンサートです。場所は、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールです。当時の吹奏楽部の部長を務めていました。少し記憶、曖昧なのですが、コロナ禍でサマーコンサートが開催できなかったので、オータムコンサートを開催したのだと思います。たしか、この年は吹奏楽コンクールも中止になりました。大変な年でした。それでも、細心の注意を払いながら、厳しい状況の中で練習を再開し、できることを精一杯取り組んでこられました。その時のこのブログへの投稿「龍谷大学吹奏楽部『オータムコンサート』のリハーサルと本番」です。毎日の出来事を記録しているだけのブログですが、こうやって記録が溜まってくると、これはこれで意味があるなと思っています。この時の投稿から再び、引用してみます。

コロナ感染拡大防止のために、座席は半分ほどが着席不可になりました。そのため、午前と午後の2回公演になりました。途中に休憩を入れると感染のリスクが高まるので、休憩無しの短い時間でのコンサートになりました。マーチングショーも、昨年は「びわ湖ホール」のオケピットも使った、大掛かりなものでしたが、今年は時間が限られています。オケピットも使えません。そのため、何度も構成を検討し直してきました。そのような限りなく様々な制約条件がある中でのプログラムになりました。大変複雑な進行だったと思います。そのため、今日は、OBOGの皆さんも手伝いに来てくれました。裏方として頑張ってくださいました。ありがたいことです。私は全く無能なので、開場の際にお客様をお迎えすることと、終演のあとお見送りをすること…その程度のことしかできまん。後は、「いるだけ」です。私が何か音楽的なことで指導できるわけではありませんので…。とはいえ、吹奏楽部に部長に就任する時から、「いること」が大切かなと思って、できる限り部員の皆さんの普段の練習から見学させていただくことにしています。

▪️動画の中で演奏されているみなさん、懐かしい顔ぶれです。もちろん、全員卒業されています。今、どうしているのかな。

光ヶ丘女子高等学校吹奏楽部✖️龍谷大学吹奏楽部 JOINT CONCERT

▪️先日の9月15日、愛知県岡崎市にある聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校吹奏楽部と龍谷大学吹奏楽部とのJOINT CONSERTが、岡崎市民会館あおいホールで開催されました。光ヶ丘女子校等学校吹奏楽部は、日本吹奏楽コンクールの全国大会でいつもすぐれた成績を残す実力校です。龍谷大学吹奏楽部にも光ヶ丘の出身者がいらっしゃるように思います。以下は、龍谷大学吹奏楽部によるXへの投稿です。写真を拝見すると、ものすごい人数です。盛り上がったのだと思います。光ヶ丘女子高等学校吹奏楽部の公式サイトでは、今回のJOINT CONSERTで演奏した部員の皆さんの感想がすでにアップされています。大学生と一緒に演奏することで、ずいぶん勉強になったし、とても感動されたようですね。

こんばんは🌃

先ほど、聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校吹奏楽部の皆様とのJOINT CONSERTが終演いたしました✨

共演してくださった皆様、ご来場いただきました皆様、本当にありがとうございました! pic.twitter.com/e4WKg3joPY— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) September 15, 2025

▪️最後に演奏されたのは、イタリアの作曲家レスピーギが作曲した交響詩「ローマの松」です。高校生と大学生の合同の演奏だったようです。できれば聴きたかったですね。素晴らしい演奏だったのでしょう。指揮は、龍谷大学吹奏楽部音楽監督の若林義人先生です。以下は、光ヶ丘女子校等学校の関係者がXに投稿されたものです。「ローマの松」の最後の部分、「第4部 アッピア街道の松」を練習しているところです。少しだけですが、雰囲気は伝わってきます。

学校では龍谷大学の皆さんとフリージアチームが若林先生の指揮でローマの松を合同練習しました。

明日は光ヶ丘の卒業生で龍谷大学に進学された先輩方との共演も楽しみです。

光ヶ丘女子高等学校吹奏楽部✖️龍谷大学吹奏楽部 JOINT CONCERT

日時:2025年9月15日(月曜日・祝日)… pic.twitter.com/loLPLVIltO— 🌸光ヶ丘女子高等学校吹奏楽部OG🌸 (@hkrOG2017) September 14, 2025

▪️この「ローマの松」、自分自身も大学院生の時に演奏したことがあります(オリジナルはオーケストラの作品)。学部生の時に所属していた学生オーケストラでOBのエキストラとして演奏したのです。吹奏楽では、吹奏楽部の部長になる前に、ファンの1人として定期演奏会に通っていた頃、2011年の定期演奏会で演奏されました。とても印象に残っています。今から、14年前の演奏になりますね。YouTubeで視聴できます。関心のある方は、ぜひどうぞ。若林監督、若い!!

中学校の「部活動の地域移行」

▪️大学吹奏楽部の部長をしていましたし、今は近江八幡市教育委員会の点検・評価委員を務めていることもあり、中学校の部活動、特に吹奏楽部の「地域移行」のことが気になっています。いろいろ調べていたからでしょう、Googleが「地域移行」に関連する記事を探してきて見せてくれるようになっています。

▪️「部活動の地域移行」とは、「学校の部活動を地域が主体となって運営するクラブ活動に移行する取り組み」のことです。文科省の方針です。部活動の顧問されている先生たちの激務、大変ですよね。教員も、ワークライフバランスをきちんと考えていく時代になっています。ということでの、文科省の方針です。ただ、それぞれの地域には地域固有の事情や条件があり、全国一律にというわけにはなかなかいかないのかなと思います。「地域移行」するにしても、それぞれの自治体で工夫を重ねて、段階を踏まえないとうまく行きません。でも、地域移行できずに、廃部になっていく吹奏楽部もたくさんあるでしょうね。吹奏楽部の活動を

維持するためには、指導者の問題に加えて、経済的な問題も非常に重いのです。

▪️地域に移行すると、学校や教育委員会ではなく、基本、保護者が経済的な負担をしなくてはいけません。楽器の購入、メンテナンス、コンクールへの参加に伴う輸送代、バスの借り上げ…。もちろん、自治体からの補助金もあるとは思いますが、経済的な負担の多くは保護者になります。そうすると、負担できる保護者と、それは絶対に無理という保護者がおられるのではないか思います。子ども:「吹奏楽部に入りたいのだけど、これだけの年間の負担がいるんだって」、保護者:「そうなんか、ごめんね。我が家ではとても無理やわ」。そういう家庭もきっと出てくると思います。そうなると、中学校の部活動においても「体験格差」が生じることになるのではないかと思います。

▪️とはいえ、記事の最後の部分、大切かなと思います。

「これまでは、学校が部活をやってくれて当たり前だったし、そこに先生に払う講師料などがあったわけでもなく、ある程度専門的なことも教えてもらえて“当然”みたいな感じでいた」

「むしろ今後は、私たち地域側が意識を変えて『協力していく』という体制を作らないといけない…」地域それぞれにの課題から、部活動の『地域展開』がスムーズに行かないケースもありそうですが、学校や保護者だけではなく『地域の子どもたちは地域で育てる』という意識の広がりこそが、子どもの活動場所を狭めないための第一歩となりそうです。

▪️「地域の子どもたちは地域で育てる」というのは、「自治の精神」を涵養していくということなのでしょう。自治って、まちづくりと言い換えてもいいかもしれません。「まちづくりは人づくり」とも言いますからね。こうやって、地域の大人に指導をしてもらいながら、また応援してもらいながら、部活動に取り組んだ経験が、子どもたちにとって意味のある経験になってほしいと思います。そして、将来、こういう「地域移行」による「アウトカム」が地域にとってもプラスになってほしいと思います。

▪️付け加えることになりますが、こういう記事もありました。