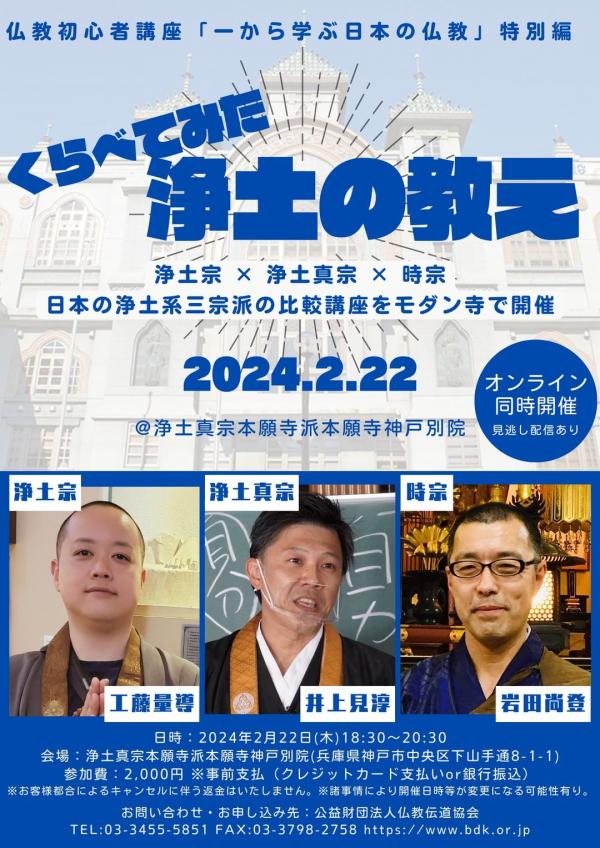

「くらべてみた 浄土の教え」

▪️おお!! このイベントの講師のうち、井上さんは社会学部の同僚、岩田さんは念仏に関するちょっとしたワークショップで知り合いになりました。これ、ぜひ参加したいと思います。できれば、神戸まで行きたいのですが、当日は、大学の評議会があります。これ、出席することが義務付けられています。評議会が終わって神戸にいくこともできるかもしれませんが、評議会の終了時間、いつになるのかわかりません。仕方ありません、オンラインで参加します。

▪️この講座に関連していえば、大学でこういった「仏教初心者講座」をやっていただきたいんですよね。学生、教職員、全ての龍大関係者を対象にした講座です。もし実現するとすれば、宗教部にお願いすることになるのでしょうか。

童謡「しゃぼん玉」の歌詞の意味

▪️短歌が好きです。自分で創作をしているわけではないのですが、NHKの短歌の番組等を時々拝見しています。下に貼り付けたものは、以前、この番組で講師をされていた歌人の佐々木頼綱さんのツイートです。7月1日は「童謡の日」だったのですが、童謡に関するツイートです。童謡「しゃぼん玉」は、誰もがよく知る童謡ですが、この歌詞の意味が「生まれてすぐに亡くなった子どもへの鎮魂歌」だという話は全く知りませんでした。そういうことを知ってしまうと、この童謡、めちゃくちゃ悲しいです。「生まれてすぐに 壊れて消えた」。

6月がもう終わりますね。

7月1日は「童謡の日」だそうです。しゃぼん玉消えた

飛ばずに 消えた

生まれて すぐに

こわれて 消えた

風 風 吹くな しゃぼん玉 飛ばそ「シャボン玉」の作詞は野口雨情。わずか七日間の命だった長女を歌った詩と言われています。(近所の幼い子の死という説もあり)

— 佐佐木頼綱 (@theotsuma) June 30, 2021

「わたしのかえり方 『葬』のかたち」(朝日新聞GLOB)

■ 「わたしのかえり方 『葬』のかたち」(朝日新聞GLOB)という新聞記事を読みました。「かえり方」はひらがなになっています。「かえる」というひらがなを漢字に変換したとすると、おそらくは「帰る」か「還る」になるのかなと思います。どこに「帰る」「還る」のか、この記事の内容からすると「自然」に「帰る」「還る」のです。記事は、米国(2つ)、日本、タイでの取材記事に加えて、2人のインタビュー記事から構成されていました。

■ 「わたしのかえり方 『葬』のかたち」(朝日新聞GLOB)という新聞記事を読みました。「かえり方」はひらがなになっています。「かえる」というひらがなを漢字に変換したとすると、おそらくは「帰る」か「還る」になるのかなと思います。どこに「帰る」「還る」のか、この記事の内容からすると「自然」に「帰る」「還る」のです。記事は、米国(2つ)、日本、タイでの取材記事に加えて、2人のインタビュー記事から構成されていました。

■冒頭は、アメリカの「還元葬」の記事です。「[米国]最新のエコ葬を選ぶ人たち ゆっくり、優しく自然にかえりたい」です。ワシントン州シアトルの葬儀社「リコンポーズ」が取り上げられていました。この会社は、筒形の装置の中で遺体が微生物によってゆっくり分解されていくサービスを提供しています。人工的に熱を加えたり内部をかき混ぜたりはせず、微生物の力で自然な形で土に還ると記事には書かれています。1ヶ月ほどで柔らかな土と骨だけの状態になります。遺骨は骨とはわからない状態にすることが定められているため、機械で細かくするとのことです。この「還元葬」は、今のところ、コロラド州、オレゴン州、バーモント州、カリフォルニア州、そしてニューヨーク州でしか認められていないようですが、以前から気になっていました。最初、この還元葬のことを知った時はは、ちょっとびっくりしました。というのも、遺体を肥料にしていくわけですから。でも、今はとても興味深いなあと思っています。

■昔は、自分が死んだ死後のことを、それぞれの方の宗教の考え方に基づいてイメージしていました。宗教によって違うとは思いますが、日本においては、死んだあとは子孫にきちんと祀られ続けたいと考えた人が多かったのではないかと思います。しかし、社会が変化していく中で、多くの人びとは、次第にそのようなイメージにリアリティを感じられなくなってきました。死後のイメージが空白になってしまっている、底が抜けてしまっているかのようです。「死後のイメージなんて…。そんなことは、いわゆる迷信でしかない」と思う人も多いかと思います。でも、本当にそうでしょうか。私は、人が最期の時を迎えた時、その方の存在を意味的に支えるセーフティーネットが必要なのではないかと思っています。私は、このような底が抜けてしまっている状況に不安を感じる方で、なおかつ環境問題や自然環境に関心のある方たちにとっては、「還元葬」はピッタリなのかもしれないな…と思っています。土に還っていく、自然に還っていくというイメージは、世界を成立させている基本的な原理である物質循環に我が身を委ねていくことであります。現代社会において、このような科学的な考え方(厳密には科学的な装いをもった考え方かもしれませんが)ともつながるこのような死後のイメージは、結果として、意味のセーフティーネットとして機能するのではないかと思っています。記事の中では、アメリカの葬儀に関わる情報発信をしている女性へのインタビューの中で、次のようなことも書かれていました。

産業化や都市化が進み、テクノロジーに囲まれ、自然と切り離されてしまった人々の反応です。たとえ信じる宗教はなくても、何か大きな存在の一部であるという感覚を、人々は求めている。

死に際して、自然と深く繋がりたいというのは、人類に共通するうちなる欲求のように思います。命あるものはみな、いつかは死を迎える。死を見つめることは、人間もまた大きな自然との循環の一部だと確認することなのです。

■しかし、この「還元葬」には、もうひとつ、さらに興味深い点があります。人が死を迎えて土に還るまでに時間が必要だということです。記事にはこのようなことが書かれていました。

この国の葬送は(とにかく手早く済ませることを求める)マクドナルドのハンバーガーのようになってしまった。人が亡くなると、遺体はすぐに葬儀屋が連れて行き、遺灰の包みが届けられる。この新しい葬送には、家族や友人らが「参加する」ことが重要だと感じる。

■アメリカでは、日本のように火葬場で遺族が骨を拾うという習慣はないようですね。葬送儀礼がサービス産業化され、効率的に利益をあげることが経営上の目標となってしまったために、死者と遺族との関係をもう一度築き直す時間が失われてしまったのです。ところが、この「還元葬」は、結果として、そのような失われた時間を取り戻しているのです。記事には、このような記述もあります。

同社では、装置の中で分解が進む約1ヶ月の間、家族や友人の訪問を歓迎する。開業間もないころ、妻の葬儀を終えた男性が2杯のコービーを手に突然やってきたのがきっかけだった。「妻に会いにきたんだ」と、1杯を装置の上に供えた。まったく想定外の出来事だった。

■この「還元葬」、はたして日本では認められるのでしょうか、また普及するのでしょうか。そのあたりは、よくわかりません。ただし、自然葬ということであれば、すでに様々な「かえり方」を実践されている方達がいらっしゃいます。この記事の中でも、遺骨を核にして真珠を養殖する「真珠葬」。養殖で成長した真珠を樹木葬のひとつでしょうが、春には桜が咲き誇るエリアに桜を墓標がわりにした「桜葬」。その「桜葬」はNPOが経営しており会員制です。また、記事では「散骨」のことも書かれていました。それぞれに、どうしてそのような葬法を「選択」したのか、そこに至るまでの経験についても書かれていました。「家の墓」から自由になって、それぞれの生前の生き方にあった「かえり方」をみつけようとしているのでしょう。自由に死んでいくことを大切にしようとする人たちが増えているわけですね。では、私自身は、「わたしのかえり方」をどのように見つけるのか、真剣に考えないといけないと思っています。

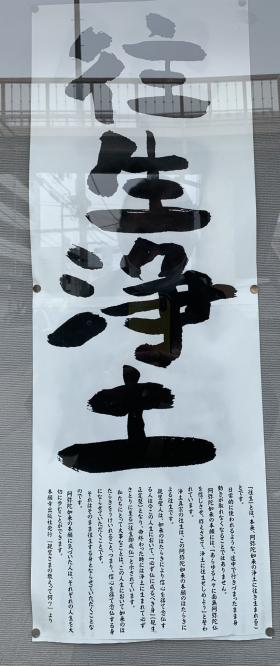

往生浄土

■ 昨日は朝一番で深草キャンパスへ。まあ、朝一番とはいっても、普通、社会人の始業時間って8時半か9時ですから、朝一番と気張るほどのことはないのですが…。9時から1時間程、自分が担当している大学の仕事のことや大学の将来のことで、大学の幹部や研究部長と共に懇談しました。ところが、その次の予定は15時15分から、4講時に留学生を対象にした授業になるので、なんと5時間ほど時間が空いてしまうことになりました。いったん自宅に帰って出直してくるのも面倒だし、深草キャンパスで時間を過ごすことにしました。深草に自分の研究室はありませんが、パソコンやiPadを持ってきているので、まあ仕事はどこでもできます。

■ 昨日は朝一番で深草キャンパスへ。まあ、朝一番とはいっても、普通、社会人の始業時間って8時半か9時ですから、朝一番と気張るほどのことはないのですが…。9時から1時間程、自分が担当している大学の仕事のことや大学の将来のことで、大学の幹部や研究部長と共に懇談しました。ところが、その次の予定は15時15分から、4講時に留学生を対象にした授業になるので、なんと5時間ほど時間が空いてしまうことになりました。いったん自宅に帰って出直してくるのも面倒だし、深草キャンパスで時間を過ごすことにしました。深草に自分の研究室はありませんが、パソコンやiPadを持ってきているので、まあ仕事はどこでもできます。

■とはいえ、すぐに仕事に取り掛かるのもなあ…というわけで、一番新しい建物の成就館の上の階を見学したり、大学の講堂である顕真館にも入ってみました。いろいろ気づきがあります。2025年からは、このキャンパスで定年退職までの3年を過ごすことになります。社会学部が、瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転するからです。現在、古い学生会館のある場所に、新しい校舎が建設され、私たち社会学部はその校舎に入る予定です。

■昨日の昼食は、深草キャンパスの東門前の「新華」でとりました。深草キャンパスの周辺は、中国人の方が経営する食堂が多いのですが、こちらもそうです。お店に入ると、お店の奥さんから「ひさしぶりですね」といって迎えてくれました。覚えていてくださったんですね。以前、研究部長をしているときに、時々、この「新華」を利用していました。その「新華」を出てキャンパスに戻るとき、東門の掲示板に写真の掲示物が貼ってありました。「往生浄土」と大きく書かれています。その下には、小さなじで「往生浄土」の説明が書いてありました。

「往生」とは、本辛い、阿弥陀如来の浄土に往き生まれることです。

日時用的に使われるような、途中で行きづまっ他まま身動きが取れなくなることではありません。

阿弥陀如来の本願には、「あらゆる人々に南無阿弥陀仏を信じさせ、称えさせて、浄土に往生せしめよう」と誓われています。

浄土真宗の往生は、この阿弥陀如来の本願のはたらきに夜往生です。

親鸞聖人は、如来のはたらきにより新人ほ得て念仏する人は今この人生において、「必ず仏に成るべき身」(現生正定聚)となり、命終わった時には浄土に生まれて必ずさとりに至る(往生即成仏)と示されています。

わたしたちにとって大事なことは、この人生において如来のはたらきをうけいれること、つまり、信心を得て念仏する身にならせていただくことです。

それはそのままおうじょうする身とならせていただくことなのです。

阿弥陀如来の本願に気がついた人は、それぞれの人生を大切に歩むことができます。本願寺出版社発行『親鸞様の教えって何?』より

■「往生浄土」。一般的に使われる意味と、本来の仏教的な意味とでは大きな違いがありますね。だから漫才師の大木こだまさんのギャグ「往生しまっせ」も、「(さあ、これから)浄土に往き生まれ(ますよ)」という違う意味になるわけです。素敵です、「往生しまっせ」。

高橋卓志先生のご入院

■高橋卓志先生のfacebookへご投稿をシェアいたします。高橋先生、また入院されました。ご自身の状況を非常に丁寧に説明されています。ありがとうございます。闘病されている方達のご投稿は、いずれ我が身にやってくるかもしれないことを自ら教えてくださっているかのようで、本当にありがたいことだと思っています。

■今回の高橋先生のご投稿では、特に、以下のところがぐっときました。

お節介な(冗)内藤先生は「髙橋さん、臨床にお坊さんは要らない?」と再びスルッと聞いてきた。

要らない(まっひらごめんだ)‥‥とくに宗教的に不完全でありながら完全だと思い込み、余命を生きる人々のためだと言いながら自己満足を求める臨床宗教師や看取り師なんかはね‥‥そう言えば、ぼくもそれをやっていた、ということになる。ホントに申し訳なく思う。

■先生は、しぶとく生きてくださるとのことなので、2回目の快気祝いをお約束いたしました。1回目は、私の方で提案させていただき、鰻重でお祝いをさせていただきました。次回の快気祝いですが、「今度の快気祝いは、わたくしが」とお返事をいただいています。楽しみです。先生、なんとしても、しぶとく生きてください。

朽木の河原仏

■2011年の春に卒業した坂本昂弘くんのルーツは、現在の高島市朽木にあります。その坂本くんの叔父様である坂本Kyojiさんがfacebookに投稿されました。お名前がローマ字になっているのは、漢字を存じ上げないからです。すみません。今度、お会いしたらお聞きしておきます。坂本くんや坂本家のことについては、こちらをお読みいただければと思います。スマホやタブレットでは、おそらくご覧いただけないかと思います。坂本さんは公開されておられますので、リンクを貼り付けておきます。

■坂本家は今も朽木にある先祖伝来のお宅を大切に維持されて、お盆の行事もなさっておられます。そのようなお盆の行事のひとつがこの河原仏です。こうやって、各家の男たちが川辺で精霊送りのための河原仏を作ることになっているのです。雨が降ったら、石を積んだだけの河原仏は流されていくことになります。

■以下は、「朽木古屋の六斎念仏踊り 滋賀県選択無形民俗文化財」というタイトルのついた動画です。この動画には、以下の説明が付けられています。この動画の最後に、河原仏を作っている様子をご覧いただけます。

「滋賀県高島市、朽木古屋地区にて受け継がれてきた念仏踊り。かつては集落のそれぞれの家を廻って踊られていたものの、過疎化によって2012年を境に途絶えた。2016年、途絶えていたこの芸能を、武田力、タカハシ’タカカーン’セイジなど7名のアーティストが習い、地元の高齢者とともに復活させた。

翌15日朝には河原に六地蔵を設える「河原仏」という儀式が行われる。」

高橋卓志先生の「糞坊主考 最終回」

■先日、7月22日の投稿になりますが、お世話になった高橋卓志先生の快気祝いをさせていただことを報告いたしました。その後、高橋先生はfacebookに「糞坊主考 最終回」をご投稿されました。以下が、そのご投稿です。闘病記です。タイトルに最終回とありますが、2021年11月10日 の第1回目「糞坊主考 ①」から、その後8回に渡って投稿され、今回が最終回になります。その他にも、番外編が2つあります。私自身、一連の投稿を拝読して、いろいろ考えることになりました。

■そのようなこともあり、高橋先生には「この『糞坊主考』のご経験をべースに、ぜひ1冊、本を書いてください」とお願いをしてあります。先生は、ニコニコ笑っておられましたが、本当に実現したら良いなと思っています。この最終回を拝読してわかりましたが、「あちらの世界」に行く手前で「こちらの世界」に戻ってこられたご経験から、ご自身の人生にとって大切なことと、どうでもよいことの境目がはっきり見えてこられたのだろうと推察いたしました。普通の人は、なかなかそういうふうにはできません。

■パソコン上では、埋め込んだリンクをクリックすることができますが、スマートフォンやタブレットではご覧いただけないようです。そのため、「糞坊主考 最終回」については、別途、リンクを貼り付けておきます。

「糞坊主考 最終回」

「糞坊主考 ①」

「糞坊主考 ②」

「糞坊主考 ③」

「糞坊主考 ④」

「糞坊主考 ⑤」

「糞坊主考 ⑥」

「糞坊主考 ⑦」

「糞坊主考 ⑧」

「糞坊主考番外編

「糞坊主考番外編②」

「糞坊主考 最終回」

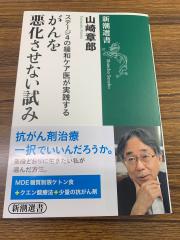

『ステージ4の緩和ケア医が実践する がんを悪化させない試み』 ( 山崎 章郎、新潮選書)

■先日お会いした高橋卓志先生からいただいた書籍です。筆者は、在宅での緩和ケアに取り組まれている医師の山崎章郎です。山崎章郎さんが、ステージ4であることがわかったのは、2018年の夏のことになります。そこからご自身が体験したことをもとに、話は進んでいきます。山﨑さんが選択した治療…というか、残された人生の生き方とは、ご本人も書いておられますが、多くの医師からは評価されないことのように思います。でも、人の人生を根本から考える時、大切なことは、余命の物理的な時間の長さではないと思うのです。残された日々を大切に生きて、人生を完全燃焼させていくことでしょう。それが、家族のような周囲の方達にとっても大切なことだと思うのです。もし、そう思われるよう出したら、この本は役に立つかもしれない。

■先日お会いした高橋卓志先生からいただいた書籍です。筆者は、在宅での緩和ケアに取り組まれている医師の山崎章郎です。山崎章郎さんが、ステージ4であることがわかったのは、2018年の夏のことになります。そこからご自身が体験したことをもとに、話は進んでいきます。山﨑さんが選択した治療…というか、残された人生の生き方とは、ご本人も書いておられますが、多くの医師からは評価されないことのように思います。でも、人の人生を根本から考える時、大切なことは、余命の物理的な時間の長さではないと思うのです。残された日々を大切に生きて、人生を完全燃焼させていくことでしょう。それが、家族のような周囲の方達にとっても大切なことだと思うのです。もし、そう思われるよう出したら、この本は役に立つかもしれない。

■Facebookに、この本のことを投稿したら、職場の若い職員さんがすぐに購入して読み始めたと言ってくださいました。私の拙い紹介でもお役に立てたようで、嬉しかったです。その方も、ご家族を癌で亡くされているとのことでした。私の父親も、肺癌で亡くなりました。平均年齢まで生きて、最後は、抗がん剤治療で苦しみました。父親自身の選択ではありましたが、こういった治療が父にとって本当に良かったのかどうか、私にはよくわかりません。私が父の看病をしながら思ったことは、自分がどのように死んでいくのか、どのように余命を完全燃焼させるのか、若いうちからきちんと考えて、周りの家族にそのことを伝えておくことが大切だ…ということです。自分の父親にはそれができていませんでした。いわゆる終活というやつですね。終活は、早めに始める必要があるということを、結果としてですが、父は私に説明してくれたのだと思います。

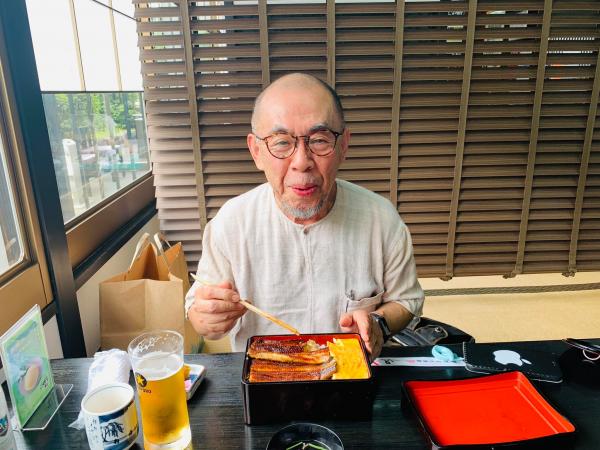

高橋卓志先生と鰻重

■昨日は、大変お世話になった高橋卓志先生と昼食をご一緒させていただきました。ご病気から完全に回復されたとお聞きし、先生がご希望されていた鰻をいただきました。私は龍谷大学社会学部の教員ではありますが、先生が担当されていた「龍谷大学大学院実践真宗学研究科」の授業に、もぐりの院生として2年(半期2回)通わせていただきました。当時は、私のようなもぐり(授業料を払っていない)の院生が何人もおられました。いろいろ勉強になったな〜。

■ところで、高橋先生は、ご自身のご病気や入院治療の様子を丁寧にfacebookで報告されていました。治療中、絶食が続いて、とてもしんどい時のことだと思いますが、「元気になったら鰻を食べたい」という趣旨のことをfacebookに書いておられました。そこで、「回復されたら鰻をご一緒させてください」とお願いをしていたのです。今日はやっとその鰻が実現しました。お元気になられて、本当に嬉しいです。

■ここは、大津にある有名な鰻店です。高橋先生には、鰻重、ご満足いただけました。鰻重を召し上がっている時も、「こんなご飯を食べているときに言うことではないのですが…」とお断りになりつつ、病気治療をされていた当時のことを丁寧にお話しくださいました。絶対に活字にしていただきたいと思いました。「三人称の死」を支え見守ってこられた先生が、今度は「一人称の死」に向き合われたわけです。とても貴重なお話でした。高橋先生、ありがとうございました。

【追記1】■高橋卓志先生のことをご存知ない皆さんには、以下のリンク先の動画をご覧いただければと思います。特に、「こころの時代~人生・宗教~ NHK E」の1〜4の4つの動画がわかりやすいと思います。NHK「こころの時代」という番組の動画です。今、拝見すると、高橋先生のお声、少し高めですね。これは、いつ頃の番組なのかな。

https://takahashi-takushi.jp/movies.html

【追記2】■この動画の1 のなかで、「発心」(ほっしん)という言葉が出てきます。発心とは、厳密には、「悟りを得ようとする心を起こすこと。 菩提心 (ぼだいしん) を起こすこと。 仏門に入ること」という意味です。高橋先生が発心されたのは、1978年、20代最後に訪れた南太平洋の島、西ニューギニアのビアク島に、戦没者の遺族と共にこの島の慰霊の旅に赴かれた時のことです。この時、僧侶として生きることの強い決心を持たれたのです。この発心という言葉、広い意味では、良いことのために(何が良いかは別にして)、本気になって取り組むという意味になるのかなと思います。これは、様々な事業、それから学問にしてもそうです。私が専攻する社会学の場合ももちろんそうです。若い頃、指導教授の領家穰先生に、飲みながらよく叱られました。「脇田、本気になれ!!」。学問の発心。難しいですね。先日、早期にご退職になった原田達先生にお会いしました。原田先生は、発心という言葉こそお使いになりませんでしたが、その人が学問をせねばならないと本気に思うようになった、その人の学問の原点になった強烈な体験の重要性についてお話しくださいました。その例として、お名前は出しませんが、大変著名なご高齢のお一人の社会学者の例を出されました。原田先生はご本人から直接聞かれたそうですが、その社会学者の原点は「山村工作隊」だったのだそうです。「山村工作隊って何?」と思われる方は、お手数ですが、ご自身でお調べになっていただきたいと思います。ちょっと、「発心」という言葉について、ここにメモを残しておきます。

春の庭

■1段目。ジューンベリーが満開になりました。昨年はたくさんの実が収穫できましたが、今年はきちんと実がなってくれるかな。

■2段目左。ツンツン目を伸ばしていたギボウシが、葉を広げはじめました。ツンツンした芽の中に赤ちゃんのような葉が最初からできているんですね。2段目右。しばざくら。庭の法面にシバザクラを植えてありましたが、少し弱ってきた部分があり、庭師さんに手を入れてもらっています。法面なので、土も流れてしまっていました。土留の工事も合わせてしてもらっています。

■3段目左。黄色いのは、ヒカゲツツジ。造園の専門家が教えてくださったのですが、「あなたの庭の黄色いツツジはヒカゲツツジというて、シャクナゲに近い種類なんやで」…なのだそうです。シャクナゲもつつじかの低木なんですね。3段目右。わかりません…。

■4段目左。オオエゾムラサキツツジです。濃いピンク色の花が複数集まって咲いています。エゾムラサキとオオエゾムラサキって種類が違うのかな…。よくわかりません。4段目右。常緑ガマズミです。たくさんの小さな花が集まって咲きます。蕾は赤いのですが、咲くと真っ白になります。

■5段目左。シャガです。特に世話はしていませんが、毎年、たくさんの花を咲かせてくれます。5段目右。ドウダンツツジです。とんがった芽が開くと、中から複数の花が飛び出して膨らみます。そういう自然界の仕組みを見て、本当にすごいな〜と思います。

■こうやって春の庭を楽しみつつ、ベンチに座っているととても幸せになります。もっと老人になった春のある日、このベンチに座ったまま、静かに息を引き取る、寿命を全うする…なんて具合にはならないでしょうかね。難しいでしょうが、そうなったらいいな。そういう願望があります。